Index des revues

- Index des revues

Prêt interbibliothèques

- Votre bibliothèque fait-elle partie du réseau ?

- Pensez-vous que les bibliothèques universitaires (aucune, quelques-unes, la plupart, toutes) y participent?

- a. un département ou un bureau gouvernemental ?

- b. une association professionnelle (de bibliothécaires) ?

- c. une réunion moins formelle de bibliothécaires ?

- d. d'autres moyens ?

- a. à l'intérieur de votre pays :

- 1. à toutes,

- 2. à quelques-unes,

- 3. à aucune.

- b. à l'étranger :

- 1. à toutes,

- 2. à quelques-unes,

- 3. à aucune.

- a. pour l'envoi d'originaux,

- b. pour les reproductions.

- a. les coûts de photocopie,

- b. la main-d'oeuvre,

- c. les frais postaux,

- d. d'autres raisons.

- e. de la répercussion de la totalité du coût,

- f. d'une partie seulement,

- g. d'un montant arbitraire (et combien ?).

- a. l'extension actuelle ou le taux d'augmentation des demandes de P.I.B. ?

- b. l'augmentation des coûts du prêt interbibliothèques?

- a. faire payer le P.I.B.,

- b. augmenter les tarifs actuels du P.I.B.

- a. aux membres de l'Université,

- b. aux étudiants de 3e cycle,

- c. aux étudiants de 2°cycle,

- d. au personnel administratif ou autre,

- e. au public, en général.

- a. à quelles catégories de lecteurs ?

- b. sur quelles bases sont calculés les tarifs : coûts de photocopies ; coûts totaux (y compris coûts du personnel) ou montant arbitraire (combien) ; autres méthodes (veuillez expliquer).

- a. les directeurs de bibliothèques,

- b. d'autres personnes (qui ?),

- c. un groupe de conservateurs,

- d. un conseil de bibliothèque ou un autre organisme extérieur à la bibliothèque.

- a. Identifiez-vous une bibliothèque spécifique,

- b. ou envoyez-vous habituellement/quelquefois la demande à un service central (par exemple, une bibliothèque nationale) qui la réoriente vers une bibliothèque ?

- a. Avez-vous accès aux catalogues collectifs de votre pays :

- 1. de périodiques,

- 2. de monographies ;

- b. utilisez-vous les catalogues collectifs ou autres des autres pays ? Si oui, de quels pays ?

- a. identifier des collections de bibliothèques,

- b. transmettre des demandes.

- a. Commandez-vous des copies d'articles à des serveurs commerciaux ou à des systèmes en ligne ?

- b. Si oui, veuillez expliquer pourquoi et indiquer si cet usage va croissant.

- a. fréquemment,

- b. occasionnellement,

- c. jamais.

- a. les délais pour obtenir des réponses,

- b. l'indisponibilité,

- c. les coûts,

- d. les pressions sur le personnel,

- e. les demandes des autres bibliothèques,

- f. autres (veuillez préciser).

Prêt interbibliothèques

Situation présente et future, conséquences pour la gestion des bibliothèques universitaires

Par Geoffrey G. Allen, Conservateur Bibliothèque de l'Institut de technologie d'Australie occidentale à PerthLe premier but de cet article n'est pas de faire la revue des pratiques mais plutôt de revoir les attitudes, les convictions ou les inquiétudes des administrateurs des B.U. à l'heure actuelle,... à partir des réponses à un questionnaire envoyé aux membres du Comité permanent de la Section des Bibliothèques universitaires de l'I.F.L.A.

Le questionnaire abordait 5 domaines majeurs de l'activité du P.I.B. Les questions 1 à 4 portaient sur les politiques ou les chartes nationales en matière de P.I.B. et, lorsqu'elles existent, on cherchait à savoir jusqu'à quel point les B.U. s'y conforment.

Le groupe suivant (questions 6 à 13) portait sur les politiques qui définissent les rapports entre B.U. dans les transactions de P.I.B., alors que les questions 14 à 17 traitent des politiques que les bibliothèques ont à l'égard de leurs propres lecteurs. Les questions de disponibilité, de restrictions spéciales, et de facturation étaient traitées dans les deux contextes. Les questions 18 et 19 visaient directement le problème du changement et identifiaient les personnes ou l'organisme responsable de la politique du P.I.B. Enfin, le dernier groupe de questions (20 à 27) interrogeait sur les pratiques et les performances des bibliothèques dans les demandes de prêt inter.

Il restait deux questions : la question 5 cherchait à savoir s'il y avait eu des études récentes sur le P.I.B., pour actualiser les références obtenues par L.I.S.A., et autres et jusqu'à quel point le P.I.B. est un problème clef dans le monde.

La question 28 invitait les bibliothécaires à dresser la liste de leurs problèmes majeurs dans la conduite du P.I.B.

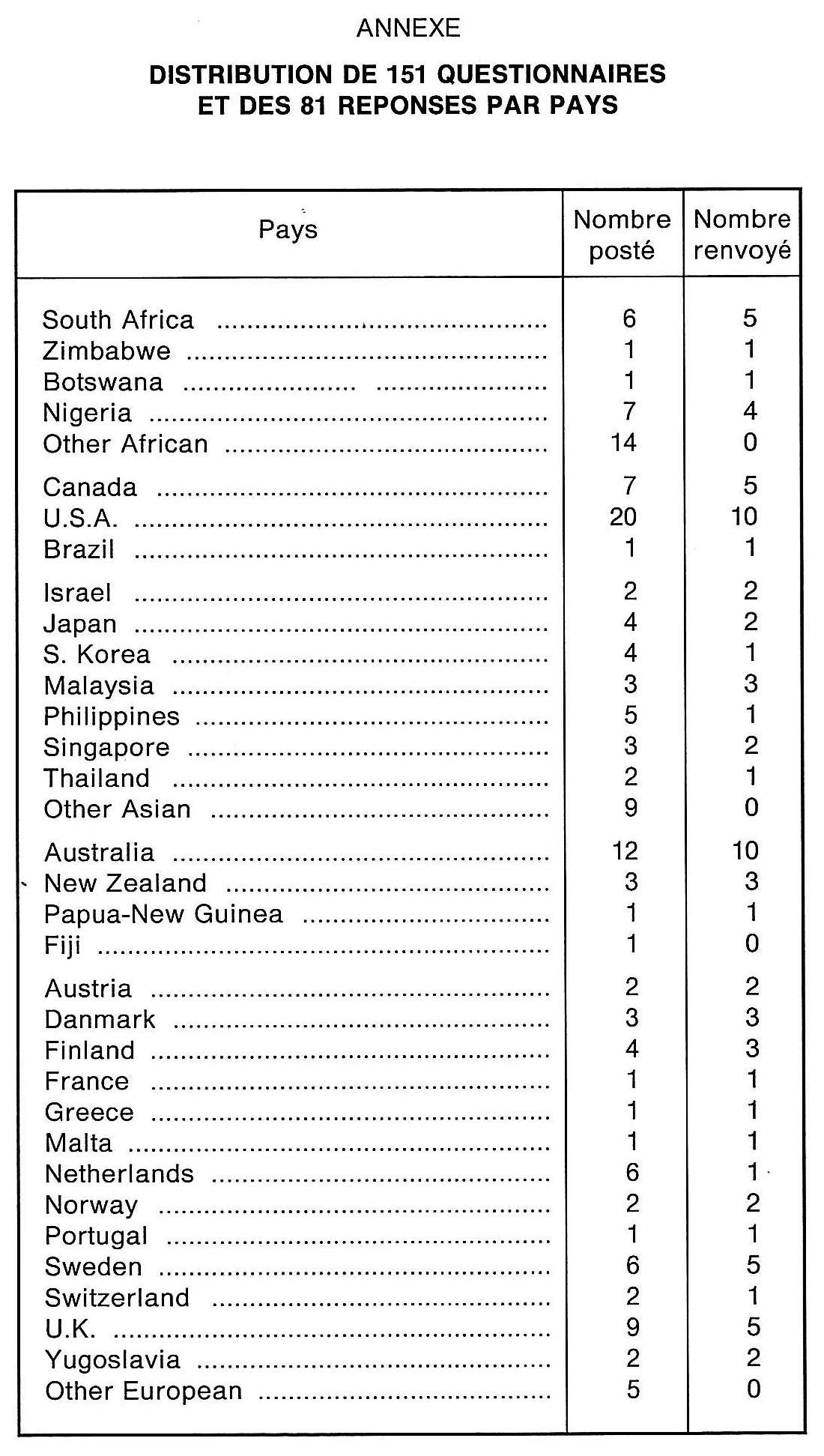

Le questionnaire a été envoyé à 150 bibliothèques environ. En fait, 151 furent envoyés directement par la poste et 20 questionnaires en plus ont été adressés à des membres de l'I.F.L.A. qui s'étaient auparavant portés volontaires. On ne sait pas à quelles bibliothèques ces questionnaires supplémentaires ont été envoyés car aucun n'a été retourné.

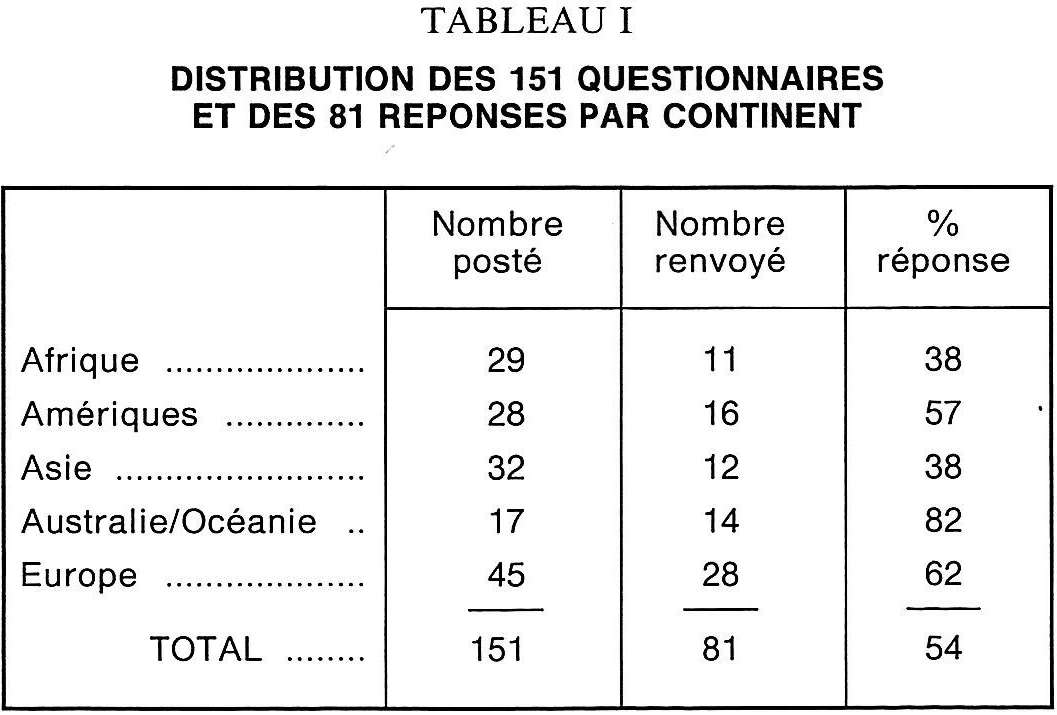

La distribution par pays est résumée dans l'Annexe. 53 pays étaient représentés dans les destinataires du questionnaire, et nous avons reçu 81 réponses provenant de 30 pays. Pour l'analyse, les bibliothèques ont été regroupées par continent, ainsi que le montre le tableau I.

Les plus nombreuses à répondre ont été aux Etats-Unis (20), en Australie (12), au Royaume-Uni (9) qui ont envoyé respectivement 10, 10 et 5 réponses. Les bibliothèques dans un certain nombre d'autres pays ont bien répondu mais, en revanche, il y a eu un pourcentage de réponses médiocres. Dans de nombreux pays en voie de développement, il n'y avait qu'une seule bibliothèque universitaire et dans la mesure où celles-ci, en particulier en Afrique, n'ont pas répondu, les résultats de l'enquête ne sont pas globalement représentatifs. Le détail des réponses a été clair, en général, bien qu'il y ait eu quelques cas d'ambiguïté. A quelques questions, on a répondu uniformément fermement, tandis que d'autres ont éveillé des doutes, et les réponses ont été : « pas vraiment », ou « si possible et même dans quelques cas, il n'y a pas eu de réponses du tout.

On trouvera ci-dessous le résumé des réponses au questionnaire, question par question.

Il vaut mieux indiquer que l'analyse des réponses de la section B, c'est-à-dire pour les « bibliothèques universitaires en général » aux questions 6 à 19 incluses, suit l'analyse complète des réponses concernant la propre bibliothèque des correspondants.

Question 1 : Y a-t-il un règlement formel ou une charte nationale sur le fonctionnement du P.I.B. ?

Si oui, fournir si possible une copie ou préciser le lieu où l'on peut se la procurer.

Toutes les bibliothèques sauf une ont répondu à cette question. 58 ont déclaré que leurs pays avaient un règlement de P.I.B. national, 21 qu'il n'y en avait pas, et 1 signalant une situation imprécise.

C'est en Australie que les réponses ont été les plus catégoriques, puisque les 14 correspondants ont affirmé son existence, et dans les Amériques où 16 sur 16 ont été affirmatives. Dans les autres continents, il y a eu une faible majorité en faveur d'un règlement établi : en Afrique, 4 réponses négatives pour 7 positives, en Asie, 6 pour 6 et en Europe, 11 pour 15 positives, une sans. opinion et une sans réponse.

Peu ont fourni une copie de leur règlement national, mais 40 ont donné des détails sur la façon de se le procurer.

Question 2 : Y a-t-il une politique nationale en matière de P.I.B. ?

Bien que 58 bibliothèques seulement aient signalé que leur pays possédait une charte nationale du P.I.B., 62 ont déclaré adhérer à une telle charte ! En fait, la discordance s'est produite dans 5 réponses de bibliothèques européennes, deux autres bibliothèques, ailleurs dans le monde, admettant qu'elles ne participent pas au réseau national.

Pour ce qui est des pratiques des bibliothèques universitaires en général, 42 bibliothécaires seulement ont estimé que tous les collègues participaient à un réseau national, 22 autres ont estimé que la plupart ou que quelques bibliothécaires participaient à un réseau. 17 bibliothécaires cependant n'avaient pas d'opinion.

Question 3: a. S'il n'y a pas de politique nationale ou si les B.U. ne s'y conforment pas, y a-t-il des conventions spéciales entre bibliothèques universitaires? Si oui, veuillez l'expliquer. b. S'il n'y a pas de conventions formelles pour le P.I.B. entre B.U., pouvez-vous fournir une description ou un commentaire sur les pratiques du P.I.B. utilisés dans votre pays par les bibliothèques universitaires ?

Parmi les bibliothèques qui signalaient une absence de règlement national du P.I.B., 9 ont indiqué qu'elles adhéraient à une politique moins ambitieuse. 6 bibliothèques cependant n'ont rien signalé de tel. 11 bibliothèques ont fourni quelques explications sur la situation dans leur pays.

Question 4: Les politiques nationales ou les règlements, s'ils existent, sont déterminés par :

Les politiques nationales semblent provenir de diverses agences : 18 bibliothèques signalent un engagement gouvernemental officiel. Cependant, la source de loin la plus répandue d'un code de P.I.B. est une association professionnelle de bibliothécaires selon 41 bibliothèques distinctes.

11 réponses ont indiqué une rencontre moins formelle de bibliothécaires, par exemple une réunion de bibliothécaires universitaires, et 10 ont répondu autre chose. De plus, 8 bibliothèques n'ont pas répondu à cette question. Si l'on fait état de 79 réponses positives, c'est parce que quelques bibliothèques ont indiqué que la charte avait été déterminée grâce aux efforts combinés de plusieurs agences.

Question 5 : Y a-t-il eu récemment des rapports ou des articles sur le P.I.B. dans votre pays? Veuillez S.V.P. fournir des références et/ou des copies, si possible.

39 bibliothèques ont fourni des publications ou des références récentes concernant le P.I.B., dans leur pays. Si la moitié des réponses était d'origine européenne, les autres venaient de diverses régions géographiques, et il est clair que le P.I.B. est une question très débattue dans de nombreuses parties du monde.

Cet article n'a pas pour but d'examiner la littérature publiée sur le prêt inter : ceci a été fait de façon plus efficace par d'autres, particulièrement par le Bureau de l'U.A.P. de l'I.F.L.A. Cependant, une grande partie du matériel reçu est d'un intérêt considérable, en langue vernaculaire, et on peut espérer qu'il sera possible de l'étudier en détail pour faire un autre article.

Question 6 : Les B.U. prêtent-elles aux autres bibliothèques :

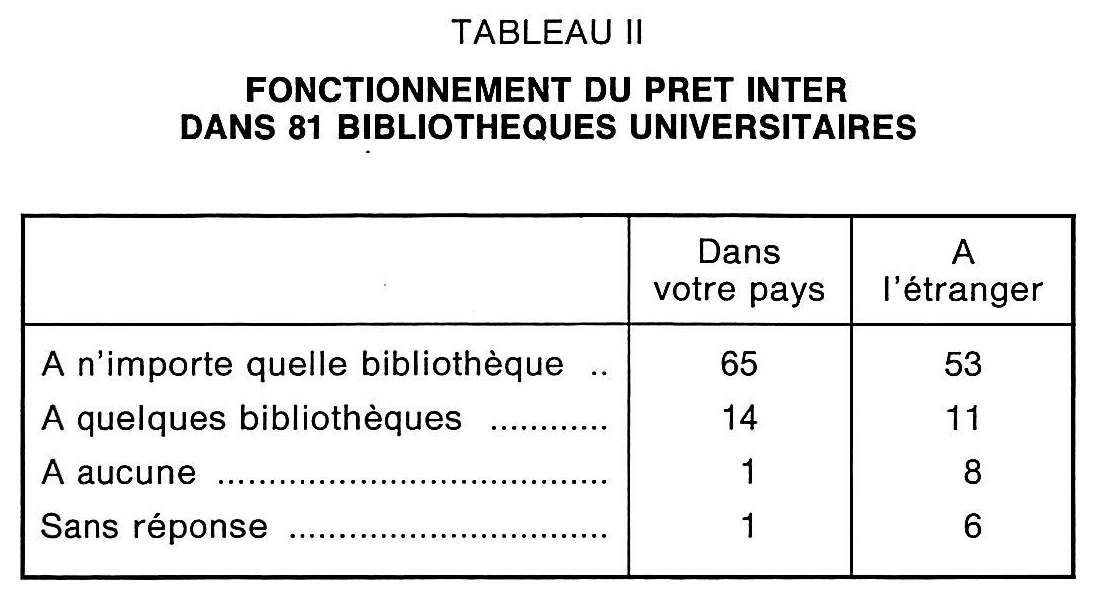

Le tableau Il indique que si la majorité des B.U. assurent les services du P.I.B. à la fois à l'intérieur de leur propre pays et à l'étranger, il y a une minorité significative qui prête seulement sur une base sélective ou pas du tout. De toute évidence, les pratiques varient considérablement dans les différentes parties du monde. Les réponses les plus uniformes sont arrivées d'Australasie où les 14 réponses indiquent que les bibliothèques prêtent à l'intérieur de leurs frontières nationales, et une seule fait quelques restrictions sur les demandes de l'étranger. Les bibliothèques européennes sont aussi très positives avec un pourcentage de 26 sur 28 offrant le prêt national, et 20 faisant un service international sans restriction. Ailleurs, il y a un nombre significatif de bibliothèques qui ne prêtent qu'à certaines bibliothèques et un plus petit nombre qui n'enverra pas de prêts à l'étranger.

Question 7 : Les B.U. font-elles payer aux autres bibliothèques les services du P.I.B. ?

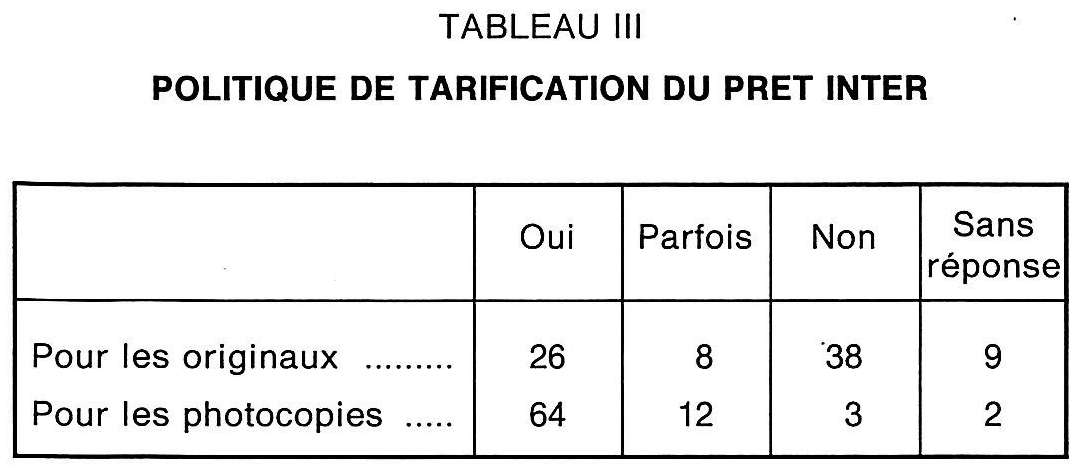

Le tableau III montre qu'il y a eu des réponses variées à cette question.

Ce n'est qu'en Australasie que la réponse est plus positive en ce qui concerne les originaux, par rapport aux photocopies, mais ceci doit être replacé dans le contexte de la pratique courante de l'Australie qui utilise, à un tarif relativement bas, une vignette pour les transactions de P.I.B. Dans l'ensemble, on prête gratuitement les originaux mais l'on fait payer les photocopies.

Question 8 : Si un paiement est demandé, est-ce pour :

et est-ce sur la base

C'était une question complexe, et les réponses l'ont été également. Il y a deux groupes de questions et aussi une relation entre les 2. Il était bien sûr possible pour une bibliothèques de répondre positivement à plus d'une question du 1er groupe. Dans le second, il est clair qu'il y a eu confusion entre f. et g. Dans le cas d'un « montant arbitraire la somme est toujours relativement petite et par conséquent « n'est qu'une répercussion partielle du coût ».

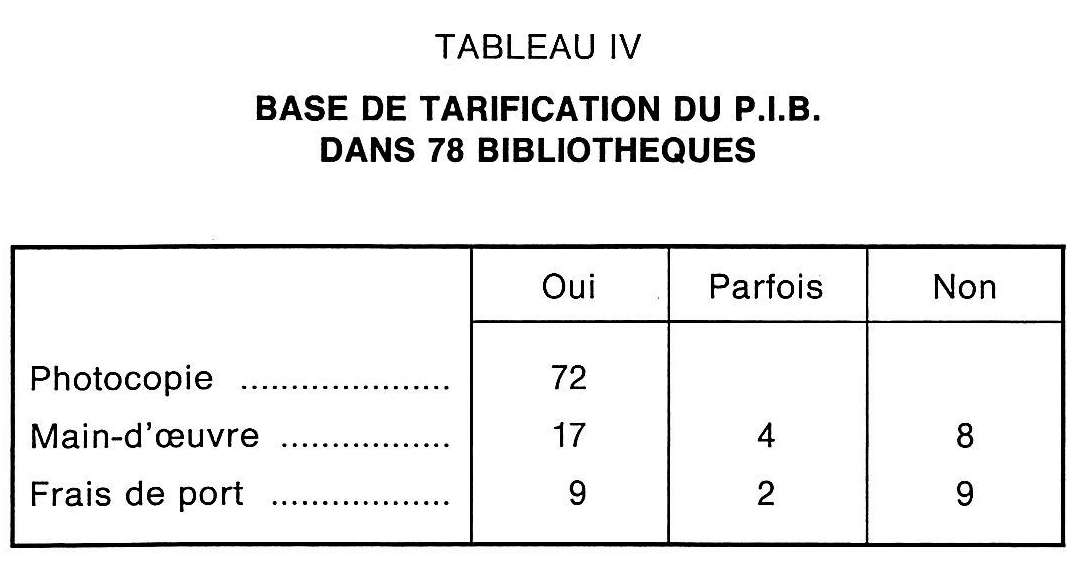

Dans le tableau IV, les réponses ont été analysées telles quelles. Les réponses négatives ne sont pas significatives parce que non nécessaires, et la plupart des bibliothèques ont laissé un blanc. Cependant, les réponses intermédiaires « quelquefois » ou « quelques » indiquent que la récupération des coûts varie soit cas par cas, soit proportionnellement.

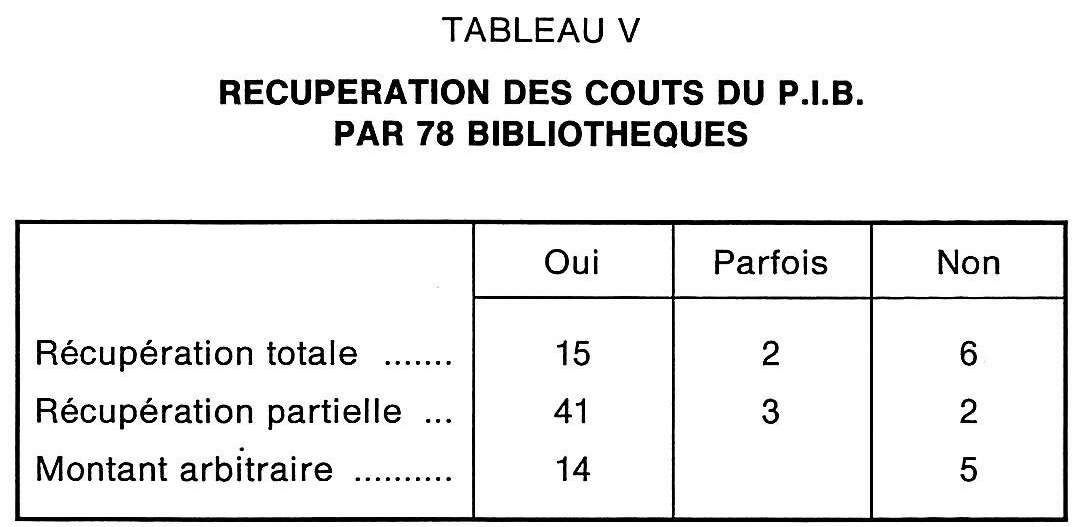

Dans le tableau V, les réponses négatives ne sont pas importantes mais les réponses « Parfois indiquent des pratiques différentes dans des exemples spécifiques.

La base de tarification du Prêt inter est clairement conçue comme une récupération des coûts de la photocopie, les frais postaux venant tout de suite derrière. D'une façon surprenante, l'augmentation constante des coûts du personnel dans les pays occidentaux ne semble pas préoccupante. Il est clair aussi que la majorité des bibliothèques ne récupèrent qu'une partie de leurs coûts de P.I.B.

Question 9 : Y a-t-il d'autres restrictions, limitations ou d'autres réserves sur le P.I.B. ?

Un nombre considérable de bibliothèques (40) ont signalé quelques restrictions de prêt. La plupart se rapportaient à des catégories spécifiques de documents tels que : livres rares, thèses ou titres très demandés. Certaines étaient en relation avec les règles du droit d'auteur. Cependant, d'une façon générale si une bibliothèque est disposée à prêter ou à fournir des photocopies, elle le fait pour la grande majorité de titres dans ses collections.

Question 10 : Est-ce que le trafic du P.I.B. dans les B.U. de votre pays est en augmentation ?'

Les réponses à cette question ont été précises. 54 bibliothèques ont considéré que le trafic est en augmentation, 13 d'un avis contraire, et apparemment 14 sans opinion. Les réponses à cette question ne varient pas d'une façon significative sur le plan géographique.

Question 11 : Les Directeurs de B.U. sont-ils préoccupés par :

31 bibliothèques ont exprimé une préoccupation pour l'ampleur du P.I.B. ou pour le taux d'augmentation ; 4 ont exprimé un moindre degré d'inquiétude et 29 rien du tout. Cependant, 17 bibliothèques n'ont pas répondu à cette question ! Sur les coûts du P.I.B. toutefois, l'inquiétude grandit considérablement avec 44 bibliothèques exprimant de l'inquiétude, 16 pas du tout et 21 ne répondant pas.

La localisation géographique des bibliothèques a clairement influencé leur réponse à cette question : aucune bibliothèque africaine ne s'est inquiétée de l'ampleur du P.I.B. et seulement 3 d'entre elles ont été préoccupées par les coûts. De même, alors que 7 bibliothèques sur 12 ont exprimé une inquiétude sur l'ampleur du P.I.B., 3 seulement son préoccupées par les coûts. Ces réponses contrastent avec celles des bibliothèques d'Amérique, d'Australasie et d'Europe où les coûts sont la première cause d'inquiétude. Il est tentant d'en déduire que les contraintes financières plus élevées et les charges salariales des bibliothécaires sont à la base de ce contraste des réponses. Cependant, il semblerait que ceci puisse entrer en conflit logique avec ce qui nous est dit des bases de tarification du P.I.B. dans lesquelles on ne tient guère compte des coûts de personnel.

Question 12 : Les bibliothèques universitaires proposent-elles de refuser, de limiter ou de restreindre le prêt inter ?

La majorité (51) des bibliothèques qui ont répondu n'ont pas l'intention de restreindre ni de refuser plus le prêt qu'elles ne le font actuellement. Cependant, une minorité (16) estime qu'il faut introduire une limitation. Géographiquement parlant, les 14 bibliothèques australasiennes, se retrouvant dans les 2 groupes, envisagent l'introduction de restrictions.

Question 13 : Les B.U. pensent-elles :

15 bibliothèques qui font actuellement du prêt gratuitement envisagent de le faire payer et 24 seulement qui le font payer envisagent d'augmenter leurs tarifs.

Question 14 : Les B.U. offrent-elles les facilités de P.I.B. :

Si oui, veuillez expliquer.

Les réponses à ces questions étaient prévisibles. En général, on pratique le P.I.B. au profit du personnel de l'Académie, des étudiants de 3: cycle et du personnel administratif. Quant aux étudiants de 2"cycle, ils peuvent bénéficier du P.I.B. dans les bibliothèques américaines et européennes (39 réponses sur 43), plus souvent que rarement en Asie et en Afrique (16 sur 23), mais en Australasie, ce n'est que dans quelques bibliothèques ou dans des cas très limités. Une minorité de bibliothèques seulement (32) offrent le P.I.B. au grand public, et c'est en général en Europe. 11 bibliothèques ont signalé que, dans certains cas, elles limitaient le P.I.B., en général au détriment des étudiants de 2e cycle ou du grand public.

Question 15: Les B.U. font-elles payer le P.I.B. à leurs lecteurs ?

Si oui,

54 bibliothèques ont indiqué qu'elles répercutent certaines dépenses à leurs lecteurs, 46 bibliothèques appliquent cette politique à tous leurs lecteurs et 3 précisent que seules quelques catégories doivent payer. Là encore, comme on pouvait s'y attendre, à partir des réponses à la question 8, les frais de reproduction sont à la base des calculs de rémunération, ayant été cités par 25 bibliothèques, quelques bibliothèques seulement ont indiqué d'autres bases de calcul.

Question 16 : Y a-t-il des signes de changement d'attitudes à l'égard du P.I.B. de la part des bibliothèques? Si oui, pouvezvous expliquer de quelle manière.

31 bibliothèques ont répondu oui à cette question, 4 autres en ont indiqué quelques-uns. 25 ont répondu négativement, 21 n'ont pas répondu. Géographiquement parlant, les réponses étaient très diverses, bien que les bibliothèques européennes aient plutôt insisté sur la réponse « pas de changement » ou évité de répondre.

Question 17 : Par qui sont prises les décisions concernant la politique ou le fonctionnement du P.I.B. ?

Un certain nombre de bibliothèques ont signalé que la politique du P.I.B. était déterminée par deux individus au plus ou deux ou plusieurs groupes. Cependant, la majorité des réponses (42) ont nommé le directeur comme arbitre final. Cette réponse a dominé en Australasie, en Afrique et en Europe ; les autres réponses, en provenance d'Amérique, ont été « une autre personne" (18 bibliothèques), « un comité de gestion » (16 bibliothèques) et un conseil de bibliothèque (29 bibliothèques).

Question 18 : Votre personnel fait-il une vérification bibliographique complète avant d'envoyer la demande ?

Cette question a obtenu les réponses les plus claires ; 42 bibliothèques répondant « oui », 11 bibliothèques qu'elles le faisaient quelquefois et 6 bibliothèques seulement indiquent qu'aucune vérification n'était faite. L'implantation géographique ne joue aucun rôle.

Question 19 :

Là encore, les réponses ont été clairement positives à la première partie de cette question, 62 bibliothèques signalent qu'elles essaient d'identifier une bibliothèque spécifique, 10 qu'elles l'ont fait quelquefois et 2 seulement admettant qu'elles ne le faisaient pas. Le recours à un service central ou national est bien moins répandu : 15 bibliothèques seulement le pratiquant régulièrement et 18 autres occasionnellement, habituellement lorsque d'autres efforts n'ont pas abouti. Ce recours à un centre national est plus répandu en Europe.

Question 20:

La grande majorité des bibliothèques déclarent accéder aux catalogues collectifs nationaux de périodiques (72 sur 81) mais, assez curieusement, 4 des bibliothèques qui n'avaient pas cette facilité étaient européennes. Un plus petit nombre (63) accédait aux catalogues collectifs de monographies, tandis que 61 utilisaient également des catalogues d'autres pays. Dans ce dernier cas, la langue ou la proximité géographique tendaient à déterminer quels catalogues étaient en fait utilisés. Il semble qu'il y ait un besoin de catalogues collectifs ou d'accéder à des catalogues collectifs étrangers dans les bibliothèques du tiers-monde, mais il ne faudrait pas trop insister là-dessus car quelques pays du tiers-monde ont fait beaucoup de progrès.

Question 21 : Avez-vous accès à des systèmes en ligne pour :

La disponibilité et/ou l'utilisation de systèmes en ligne divise les bibliothèques en 2 groupes. Celles qui utilisent de tels systèmes pour identifier les collections de bibliothèques étaient au nombre de 45, tandis que 35 déclarent ne pas avoir de telles facilités.

Un moindre nombre (25) utilisent des systèmes en ligne pour transmettre des demandes régulièrement. Alors que la messagerie électronique est très répandue en Amérique du Nord, elle est bien développée en Australasie et en Europe, et il y a aussi quelques pays en Afrique et en Asie qui se lancent sur cette voie.

Question 22: Quelles autres sources d'information utilisezvous pour identifier les collections de bibliothèques ?

54 bibliothèques ont répondu positivement à cette question, et c'est sans surprise qu'elles ont signalé les catalogues imprimés des autres bibliothèques comme sources de leurs informations.

Question 23 :

Les serveurs commerciaux ne paraissent pas faire un grand effet sur les B.U. 21 bibliothèques ont répondu qu'elles les utilisaient, 53 par contre ont répondu par la négative. Les raisons invoquées pour les utiliser étaient généralement liées à la rapidité de la fourniture, ou aux difficultés de localisation des titres. Le facteur majeur de limitation, dans la mesure où on en indiquait un, était le coût. Le plus grand nombre d'utilisateurs se trouvait en Europe où 8 bibliothèques ont signalé qu'elles s'adressaient à eux.

Question 24: Utilisez-vous la British Library Lending Division (B.L.L.D.):

La B.L.L.D. est clairement reconnue comme un prêteur majeur. 43 bibliothèques ont déclaré l'utiliser fréquemment, 30 «occasionnellement», 5 bibliothèques seulement ont déclaré ne jamais utiliser la B.L.L.D.

Les réponses les plus positives sont venues d'Australasie (11 fréquemment et 3 occasionnellement) et d'Europe (19 fréquemment et 8 occasionnellement), les bibliothèques africaines et asiatiques ont aussi signalé une utilisation assez régulière de B.L.L.D., mais 3 bibliothèques américaines seulement utilisent fréquemment ce service quoique les 13 autres fassent des demandes occasionnelles.

Question 25 : Quel taux de réussite estimez-vous avoir dans vos demandes de P.I.B. ? Donnez un pourcentage.

Les bibliothèques indiquent en général un taux élevé de réussite pour obtenir des prêts inter. Le taux moyen pour les 66 bibliothèques qui ont répondu à cette question est de 80%, sur une échelle de 43% à 96%. Le taux de succès le plus bas a été signalé par une bibliothèque africaine, les taux régionaux ne sont pas aussi largement différents, allant de 72% pour l'Asie et 83% pour les Amériques.

Sans nul doute, la plupart des réponses à cette question étaient plutôt des estimations. Cependant, quelques bibliothèques tiennent des registres précis comme certains témoignages le prouvent : 88,33%, ou tels autres citant les chiffres différents pour une période de 3 ans. Dans l'ensemble, ces chiffres sont au moins encourageants.

Question 26 : Quels sont vos problèmes majeurs de P.I.B. ?

Pour identifier leurs problèmes, et chaque bibliothèque en avait au moins un, certains ont opté pour le classement des options offertes, mais la plupart les ont cochées. Les problèmes de délais sont de toute évidence universels et légèrement plus en Australasie, en Asie et en Afrique qu'en Europe et en Amérique. 61 bibliothèques ont indiqué le temps comme un des soucis majeurs. Les coûts, les pressions sur le personnel et l'inaccessibilité sont venus en seconde, troisième et quatrième place, mais toutes avec la même incidence d'ensemble. Les coûts semblent plus ennuyer les bibliothèques européennes et jusqu'à un certain degré les bibliothèques américaines, l'inaccessibilité, les bibliothèques asiatiques, tandis que les pressions sur le personnel sont plus qu'un problème en Europe et en Amérique. Les demandes des autres bibliothèques ne préoccupaient réellement que 16 bibliothèques tandis qu'un nombre similaire d'établissements signalaient d'autres problèmes.

Position de l'auteur du questionnaire

La lettre d'envoi du questionnaire a été adressée aux directeurs de bibliothèques et précisait le but de l'enquête «sonder les attitudes et les opinions des directeurs et des responsables de la politique générale de la bibliothèque ». En fait, 50 réponses sur 81 ont été remplies par des directeurs, 18 par d'autres personnes, principalement par des responsables des services de renseignements ou de prêt, et 13 par une bibliothécaire du prêt inter-bibliothèque.

Aux directeurs de bibliothèques, on a demandé de répondre à une série de questions (6 à 9) concernant les pratiques de P.I.B. de leur propre point de vue et ensuite comment ils percevaient les pratiques ou les attitudes des bibliothécaires de leurs pays en général. Sur ce dernier point, il y a eu à presque toutes les questions un taux moins élevé de réponses. Beaucoup de bibliothécaires ont donné des réponses identiques aux 2 parties du questionnaire, et il y a eu très peu de bibliothécaires qui ont vu les pratiques de leurs propres bibliothèques autrement que se conformant à un modèle national.

Ainsi, on affirme largement que les B.U. prêtent dans leur pays, et dans la grande majorité des cas au-delà de leurs frontières nationales aussi, bien qu'il soit très vraisemblable que le prêt international soit soumis à condition ou limité. On facture habituellement la fourniture de photocopies mais moins fréquemment le prêt d'un original. Lorsqu'il y a facturation, c'est généralement pour les frais de photocopie et/ou de port et habituellement ce n'est que pour couvrir partiellement ces coûts.

Alors que l'on croit fréquemment que l'activité du P.I.B. augmente et qu'un nombre significatif, peut-être plus de 50%, de bibliothécaires sont préoccupés par cela et par l'augmentation des coûts de P.I.B., peu de bibliothèques envisagent de refuser ou de limiter les services du P.I.B. Il est évident aussi que les bibliothécaires envisagent de répercuter les coûts ou d'augmenter les tarifs actuels, mais la majorité semble se contenter de la situation actuelle.

Les catégories de lecteurs auxquelles est destiné le P.I.B. varient quelque peu entre pays, surtout pour ce qui est de l'attitude à l'égard des étudiants de l-, cycle ou du grand public.

Cependant, peu de bibliothécaires perçoivent leurs propres pratiques différentes de la pratique générale de leur pays. On est moins sûr que les bibliothèques répercutent les coûts sur leurs lecteurs autant que l'indiquent des bibliothèques spécifiques, quoique, là encore, là où les coûts sont répercutés, ils le sont à tous les lecteurs et essentiellement sur la base des frais de copie.

Il y en a plus qui croient que les attitudes à l'égard du P.I.B. changent, mais l'opinion est certainement divisée. Il y a eu 36 réponses seulement à cette question parmi ceux qui ont répondu « au nom des B.U. en général », alors qu'il y a eu 60 réponses de bibliothécaires sur leurs propres attitudes, ce qui montre qu'il y a peut-être plus de doute sur le changement d'attitude.

Un large consensus s'est dégagé à travers les réponses. Les bibliothécaires universitaires à travers le monde participent à un système de prêt inter pour rendre service à leurs lecteurs et pour exprimer une solidarité réciproque entre bibliothèques. Cet engagement n'exclut pas une préoccupation devant l'augmentation du trafic du P.I.B., les coûts liés au P.I.B., ou devant l'un ou l'autre des problèmes qui peuvent surgir dans le processus du P.I.B.

Les bibliothécaires des pays développés où la main-d'oeuvre est chère et où les budgets des bibliothèques ont été amputés, dans les années récentes, expriment de l'inquiétude devant les coûts du P.I.B. A l'inverse, dans les pays où les salaires sont bas, y compris et surtout en Afrique du Sud, les coûts du P.I.B. ne sont pas considérés comme un problème sérieux, et on est plus préoccupé par l'indisponibilité des documents demandés ou par les délais. Les pressions sur le personnel, problème assez communément signalé, n'est pas considéré commme nécessairement un facteur de coût.

La préoccupation devant les coûts du P.I.B. n'en est pas au point où il y aurait une opinion répandue que le prêt puisse être refusé ou diminué de manière significative ou même qu'une politique de compensation des coûts puisse être introduite. Un tout petit nombre de bibliothèques en arrive là mais pour la majorité le P.I.B. dans les conditions actuelles est encore un service supportable.

Il y a cependant un contraste, voire même une contradiction significative et répandue dans les attitudes différentes à l'égard de la fourniture des originaux par le P.I.B. et l'envoi des photocopies ou des microcopies. Une minorité de bibliothèques seulement fait payer ce premier service tandis que la grande majorité ne répercute que les frais de copie. Même là, les frais, en général, ne couvrent que les coûts de photocopie et peuvent comprendre les frais postaux, mais rarement les coûts en personnel.

Le calcul le plus simple montrera que dans les pays industrialisés le facteur du coût de la main-d'oeuvre des transactions de P.I.B. dépasse de loin tous les autres coûts. On peut même atteindre la même conclusion dans les pays où les salaires sont plus bas. Le fait d'ignorer ces coûts ne peut par conséquent pas avoir de rapport avec le problème général des coûts et des budgets de bibliothèques, et on doit la situer dans une répugnance philosophique profondément enracinée des bibliothécaires à répercuter le coût du personnel.

De la même manière, il y a un certain degré d'illogisme dans la politique très répandue de ne récupérer qu'une partie des coûts que ce soit un pourcentage ou une somme arbitraire fixée. La raison de récupérer les coûts semble préoccuper à cause du poids qu'exerce le service sur le budget de la bibliothèque ou sur le temps du personnel disponible. Cependant, il se peut qu'il y ait la préoccupation contraire que la récupération de tous les coûts puisse conduire à une baisse d'activité ou, si les coûts sont récupérés sur les lecteurs, à une réduction des services offerts par la bibliothèque. Si c'est, en effet, le dilemme auquel quelques bibliothécaires essayent d'échapper, c'est peut-être, pour les directeurs de bibliothèque, un bon sujet à débattre.

On a déclaré, Dr Line de nombreuses fois et d'autres, qu'il y a une relation logique entre le P.I.B. et les acquisitions. Si l'on admet qu'une demande de P.I.B. est en fait un substitut de commande, il devrait s'ensuivre que tous les coûts de P.I.B. devraient être récupérés. Cependant, il ne serait pas convenable de reporter les coûts du P.I.B. sur les lecteurs pas plus qu'on ne demande aux lecteurs de payer leur utilisation des livres du stock de la bibliothèque.

En pratique, il est rarement possible de remplacer par un achat une demande de prêt, à cause de l'impossibilité d'avoir l'ouvrage dans le commerce ou des contraintes de temps. De plus, il n'est pas raisonnable de s'attendre à ce que le personnel le plus capable de choisir et de commander, dans les limites des budgets de bibliothèques, s'assure que toutes les demandes futures des lecteurs puissent être satisfaites sur les collections d'une bibliothèque.

Néanmoins, il faut reconnaître que les coûts totaux réels du prêt inter qui comprennent les coûts des deux côtés de la transaction, ceux qui permettent de maintenir les bibliographies pour localiser les documents demandés et les coûts possibles pour le lecteur, consécutifs aux délais ou aux échecs, sont considérables. Peut-être est-il approprié maintenant de réaffirmer la primauté du service et d'insister pour que toutes les bibliothèques financées sur des fonds publics soient subventionnées pour faire face au coût du prêt inter. En Suède, pour ne citer qu'un exemple, les bibliothèques d'Etat et d'universités jouissent de la franchise postale pour le prêt inter ; une réponse aussi positive du gouvernement au problème des bibliothèques est rare mais bien accueillie.

On peut jeter un autre éclairage sur les attitudes des bibliothécaires à l'égard des coûts du P.I.B. à travers les réponses largement négatives à l'utilisation des serveurs commerciaux pour la fourniture des documents. Un certain nombre de bibliothécaires ont indiqué que leur attitude était due au coût élevé de ces services. Cependant, si l'on facturait les prêts traditionnels et si l'on tenait compte de tous les coûts, il est tout à fait possible que les services commerciaux soient compétitifs. Les bibliothèques, qui ont signalé qu'elles y faisaient appel, le faisaient soit parce que les services étaient rapides soit parce qu'elles les utilisaient pour des demandes difficiles. Quelques bibliothèques ont indiqué que le recours aux services commerciaux augmentait.

Le prêt inter paraît augmenter dans beaucoup sinon toutes les parties du monde, alors que dans les années récentes les coûts des livres et des périodiques ont continué de grimper d'une façon déconcertante et rapide et que les budgets des bibliothèques de nombreux pays ont baissé, du moins en termes de pouvoir d'achat. Pour les bibliothèques universitaires plus petites, surtout celles des pays en voie de développement ou des pays le plus lointains, il devient même difficile de maintenir des collections adéquates de titres essentiels. Développer des collections de recherche significatives même dans des domaines strictement définis et limités est devenu virtuellement impossible, si cela a jamais été un objectif viable. L'hypothèse est intéressante de lier ce déclin dans la capacité des acquisitions à l'accroissement du P.I.B. et ensuite avec les réactions de défense devant l'augmentation des charges financières par les bibliothèques plus grandes.

Il est inévitable que les grandes bibliothèques, dans une nation ou dans le monde, continueront à être sollicitées pour le prêt par des spécialistes plus petits ou par des bibliothèques isolées. Si du fait que les bibliothèques plus grandes subissent des pressions économiques, sur les collections, le personnel et le budget en général, il y a une augmentation générale dans le mouvement de récupération des coûts et si/ou si la disponibilité du P.I.B. est restreinte et si/ou si la qualité des services diminue, l'objectif de l'U.A.P. (Accès universel aux publications) est menacé. Les formules de remplacement au réseau de bibliothèques, telles que celle développée par la B.L.L.D., ne surmontera pas le problème, à la longue, si elles fonctionnent sur la base d'une récupération des coûts. Le problème est, à la base, économique et politique : les coûts réels du prêt inter ont augmenté, et les gouvernements n'ont généralement pas voulu couvrir ces coûts, sans parler de faire le nécessaire devant l'augmentation relative des demandes.

Ce n'est pas le but de cet article de faire une analyse complète de la situation du prêt inter, ni de proposer des remèdes pour les problèmes perçus. Cependant, en conclusion, on ne peut s'empêcher de penser à l'avenir. Il semble que de nombreuses B.U. ont quelques vagues sentiments d'inquiétude sur la situation du P.I.B., et certaines ont tendance à recourir à la facturation pour compenser le drainage de leurs ressources. C'est peut-être une attitude rationnelle, mais on suggère que les implications soient pensées et débattues. Les bibliothèques relativement riches désirent-elles réduire l'accès à leurs ressources ? Si c'est le cas, quelles seront les conséquences pour les bibliothèques déjà plus pauvres, à la fois en ressources et en subventions et plus spécialement pour les utilisateurs de ces bibliothèques plus pauvres ?

D'un autre côté, si les bibliothécaires universitaires, personnellement et massivement, désirent vraiment réaliser l'idéal de l'U.A.P., n'est-il pas nécessaire d'attaquer par des voies nouvelles les problèmes de l'accès ? Les développements des télécommunications, plus particulièrement l'utilisation des satellites et le développement des télé-transmissions à faible coût, devraient faire beaucoup pour surmonter quelques-uns des délais dans la fourniture des prêts inter et pourraient réduire les coûts couramment associés aux services postaux. Cependant, l'information disponible sur les localisations des périodiques et des monographies est très peu satisfaisante, les catalogues collectifs sont soit inexistants ou périmés et l'accès en ligne très limité jusqu'à présent. Les coûts en heures de personnel et les retards qui s'ensuivent dans la fourniture pourraient être réduits si l'on améliorait l'information sur les localisations, bien que cette information elle-même entraîne des coûts et pour être efficace demande une analyse et une planification considérables. Une bonne analyse des opérations et des coûts impliqués dans les activités de P.I.B. pourraient bien révéler que les services commerciaux de fourniture des documents sont ou deviendront une alternative réaliste aux contacts directs entre bibliothèques.

Cependant, beaucoup des services que l'on vient de citer impliquent des dépenses. Le prêt inter dans le passé reposait sur l'éthique conventionnelle de l'entraide entre bibliothèques, la croyance professionnelle que l'accès à l'information devrait être aussi large et libre que possible et une détermination presque obstinée de la part des directeurs de bibliothèques de méconnaître parmi les coûts réels le temps du personnel employé au prêt inter. Si le prêt inter, pierre angulaire de l'U.A.P., ne doit pas sombrer sur les difficultés économiques qui apparaissent dans les bibliothèques, alors il est nécessaire d'approcher différemment les coûts et les budgets, et il faut faire un effort concerté pour convaincre l'administration de reconnaître et de pourvoir aux besoins financiers sur une base continue et réaliste.