Index des revues

- Index des revues

Un vidéodisque d'images régionales en Rhône-Alpes

- la densité du stockage : un disque de 30 cm de diamètre porte 54 000 images fixes par face (60 kms de piste).

- la rapidité d'accès : 2 secondes et demi suffisent pour sauter de la 1ère à la 54 000 ème image.

- la diffusion : ces disques sont pressés à autant d'exemplaires que l'on souhaite.

- la solidité : la lecture laser sans frottement garantit la longévité du support ; en outre le revêtement métallisé et sa pellicule de protection le mettent à l'abri des dégradations par manipulation.

- le coût très bas d'édition rapporté à une image : calculé pour une image, le prix est 400 fois moins élevé que celui d'une édition sur papier.

- la valorisation des images : le couplage à un ordinateur magnifie la lecture qui n'est plus séquentielle (simple commande des images par leur numéro sur le disque). Une base textuelle (analysant, localisant, décrivant les images) est alors liée à la base image. La recherche croisant des paramètres divers sélectionne et appelle les images.

- confection d'une base d'images portée sur un vidéodisque ;

- confection concommittante d'une base textuelle qui identifie les images, les localise, et permette de les retrouver d'après différents critères.

- de faire fabriquer la matrice d'un vidéodisque, porteur de 54000 images régionales. Le disque pourra être pressé à un nombre x d'exemplaires, 200 proposons-nous.

- de rédiger un catalogue informatisé des 54000 notices correspondant aux images. Ce catalogue, par ses index, permettra la recherche des images d'après des critères divers.

- de lier ces 2 bases : choisir un logiciel approprié de pilotage du disque qui permettra à la recherche sur la partie texte d'être accompagnée, de façon synchronisée, de la recherche des images correspondantes.

- miniatures de manuscrits précieux conservés dans la région mais où les représentations ne sont pas forcément locales ;

- estampes : là aussi, le sujet peut être parfois général et parfois se rattacher étroitement au lieu de conservation de l'image ;

- cartes : de même elles reproduisent tous lieux, dont la région géographique où elles sont entreposées ;

- portraits : de personnages notables au renom large ou plus étroitement lié au lieu de conservation ;

- la dimension de certaines images, affiches, plans, les exclut de la collecte

- la qualité, ou plutôt la mauvaise qualité, absence de netteté, écartera certaines autres ; pour être attirant, le vidéodisque doit n'offrir que de très bonnes images.

- nous mettre vraiment au fait des techniques ;

- nous amener à opérer les choix aussi bien du matériel que les choix intellectuels ;

- faire évoluer le coût réel de l'opération ;

- nous permettre de présenter un prototype pour déclencher les cofinancements nécessaires à la réalisation définitive.

- sur le Centre Serveur du Sunist ;

- sur 2 disquettes 360 K permettant de l'installer sur tout micro-ordinateur (IBM PC ou compatible avec 512 Ko de mémoire vive et un disque dur).

- Le procédé de vidéodisque laservision;

- le logiciel de pilotage texto/vd-one de Chemdata-DVI ;

- la filière chimique : pour aboutir à la bande vidéo large (1 pouce) qui est le point de la matrice des disques pressés, on peut partir de diapositives ou passer par l'intermédiaire d'un film 35 mm. Malgré l'intermédiaire supplémentaire qu'il constitue, nous préférons passer par le film, qui offre une meilleure garantie en cas d'une part de pressages ultérieurs de tout ou partie de nos images et d'autre part en cas d'évolution des techniques.

- affiche,

- tract,

- publicité,

- carte.

- de préciser au maximum les dates ;

- de couper les fourchettes en deux et d'indiquer 1902 environ plutôt que 1890-1914.

- PROVINCE/REGION - la 1ère est une notion historique la 2nde une notion géographique

- DEPARTEMENT - situe dans le cadre administratif actuel.

- AGGLOMERATION - correspond aux mal localisés regroupés ici sur le lieu le plus proche. La notice en rend compte en spécifiant "environs de..." dans le champ NOM LOC.

- COMMUNE/HAMEAU/LIEU-DIT/ARRONDISSEMENT/ QUARTIER/ sont les champs de plus en plus étroits.

- NOM LOC - identifie le lieu le plus précis. C'est un nom de rue, place, monument en milieu urbain, de site en milieu rural et/ou montagnard. Les noms de rue ou place sont les noms d'époque mais on y adjoint aussi le nom moderne de la même rue ou place pour permettre la recherche au grand public.

- RIVIERE/NOM PERS/NOM PROPRE - sont les derniers champs portant sur le critère géographico-historique de l'image. Le nom de personne se distingue du nom propre qui peut être celui d'une firme ou entreprise.

- une indexation lieu très précise ;

- le critère de date ;

- et une analyse du contenu limitée à un grand thème pour l'instant.

Un vidéodisque d'images régionales en Rhône-Alpes

Un travail collectif des bibliothèques, musées et archives

Par Jeanne-Marie DUREAU, Conservateur Ecole nationale supérieure des bibliothèquesLE VIDEODISQUE ANALOGIQUE :

C'est la rencontre des possibilités étonnantes de ce support des images avec un certain nombre d'exigences préexistantes que nous portions, mais que les moyens traditionnels satisfaisaient mal, qui a conduit une équipe de bibliothécaires et archivistes à proposer au Programme pluriannuel de recherche en sciences humaines de la région Rhône-Alpes, le 15 janvier 1985, la réalisation de VIDERALP.

Ses atouts sont :

Chaque image est alors accessible pour de multiples types de recherche : elle en reçoit une valeur ajoutée qu'aucun catalogue et ses index traditionnels ne pouvaient lui conférer.

BUTS DE VIDERALP

Le but premier est la réalisation d'un vidéodisque, porteur de 54000 images représentant la vie locale dans la région Rhône-Alpes, sans limitation de date jusqu'à nos jours.

Mais il s'avère immédiatement après l'énoncé de cette proposition qu'un tel rassemblement d'images n'a aucun intérêt si chaque image n'est pas assortie d'un minimum d'indications qui l'identifient, la localisent et rendent compte d'une partie de son contenu.

Dès sa formulation donc, le but proposé à l'origine de cette recherche embrasse en réalité deux entreprises différentes, intimement associées :

On a défini la base images par son support : le vidéodisque. Ce dernier est en effet un moyen très récent de stockage des images. Ses performances en ce domaine ont été évoquées ci-dessus. Elles sont une des raisons qui ont motivé le projet VIDERALP. Il serait par conséquent discordant de réaliser la base textuelle associée par les moyens traditionnels : si on veut même rapidité d'accès aux images qu'à leur description, la base des notices correspondant aux images sera une base informatique, numérisée. Ceci n'empêchera pas évidemment d'en tirer en sous-produit des catalogues imprimés sur papier pour certaines utilisations (voir le paragraphe utilisations dans la partie MATERIEL ci-après).

Videralp, se propose donc :

OBJECTIFS

Objectif premier - la promotion du patrimoine des bibliothèques :

Changer l'image de marque du patrimoine conservé dans les bibliothèques a été la motivation de départ de ce travail : il est en effet le plus souvent ignoré, ou perçu comme très ancien et inaccessible.

Nous avons voulu, en juxtaposant des documents de toute date, faire passer le message que le patrimoine c'est aussi hier, le 19ème et 20ème siècles, et des documents qui relatent des faits et paysages urbains et ruraux encore familiers à la mémoire de nos contemporains.

Par ailleurs, choisir l'image parmi les documents des bibliothèques et archives c'est, dans le but toujours de sensibiliser un public large, privilégier ce qui dans le patrimoine des bibliothèques est le plus couramment "lisible", même si les lectures que pourront en faire le grand public ou un public de chercheurs sont bien différentes.

Enfin, l'utilisation de techniques très modernes, pour diffuser ce patrimoine iconographique est, espérons-nous, susceptible d'accréditer l'idée que patrimoine, dans les bibliothèques, n'est pas synonyme de ramassis poussiéreux.

Les objectifs atteints par surcroît

La diffusion :

Au delà des lieux de conservation : Le nombre d'exemplaires porteurs du même contenu (54000 images fixes) multiplie les points de consultation bien au-delà du seul lieu de conservation des documents originaux.

Mettre les images à disposition du public hors des murs de l'installation détentrice des collections, par diffusion par exemple auprès des collectivités locales ou des établissements scolaires, permet de toucher un public beaucoup plus large que précédemment. Ainsi, le patrimoine documentaire sera mis en valeur et vulgarisé.

Cette utilisation par un public large ne s'oppose nullement d'ailleurs à l'exploitation des mêmes ressources par un public plus étroit de chercheurs qui bien évidemment n'auront pas les mêmes critères de recherche s'agissant des mêmes documents.

Au delà du connu :

Le disque permet de communiquer des documents fragiles, commes les plaques de verre, ou bien très facilement déclassables, comme le sont des boîtes de cartes postales non reliées en album. Ce faisant, il accroît les possibilités de consultation par l'usager puisqu'il l'étend à des parties de collections qu'on ne montre parfois qu'avec réserve pour des raisons matérielles.

Mais il est d'autres parties des collections dont l'usager ne soupçonne parfois même pas l'existence et que le transfert sur vidéodisque lui permettra de connaître : nombre d'établissements recèlent des fonds non catalogués, parfois même non entrés, que faute de temps et de personnel on laisse en l'état et qui échappent donc à la recherche. Pourquoi ne pas les reproduire et les livrer au public avec le minimum d'informations dont on dispose sur eux. Cela ne suppose que de les photographier et leur attribuer une cote pour les retrouver lors de la demande. Le public utilisateur pourra aider à leur identification et sera certainement plus satisfait de les voir, fût-ce incomplètement décrits, que de ne pas les voir du tout comme actuellement.

Au delà des cloisonnements géographiques et/ou institutionnels :

Les représentations d'un même sujet ou d'un même lieu ne sont pas rassemblées (les hasards de l'histoire et des ventes les ont dispersées d'une façon qui n'est pas rationnelle et entre archives, bibliothèques et musées historiques) : on trouve ainsi des images de la Savoie en Isère, des estampes locales dans les fonds d'archives comme dans les bibliothèques. Le rassemblement sur un même support de documents géographiquement dispersés évitera les déplacements de l'usager. Il lui permettra en outre d'être beaucoup plus complet dans sa recherche, et de pratiquer des rapprochements et comparaisons faciles entre des documents dispersés dans l'espace.

e La protection des documents originaux :

C'est un souci tout particulier, me semble-t-il, des bibliothèques et archives par rapport aux musées : un objet de musée se regarde, alors qu'un document de bibliothèque se manipule ; dans ce cas donc, l'usure mécanique vient s'ajouter aux autres processus de dégradation.

Or, à ce souci du responsable face à ce type de danger, la fabrication du vidéodisque apporte le secours de copies multiples des originaux : copie sur diapositive, puis sur film 35 mm, copie sur bande vidéo 1 pouce, et enfin copies multiples que représentent les exemplaires mêmes d'un disque qui est pressé et donc reproduit à des centaines d'exemplaires.

Rappelons, en outre, que bien que des tests de vieillissement accéléré n'aient pas été effectués pour évaluer précisément l'espérance de vie de ces nouveaux supports que constituent les vidéodisques, les techniques s'accordent à lui attribuer une durée illimitée, car sa lecture laser sans aucun frottement n'entraîne aucune usure. Il présente donc cette originalité parmi les supports de l'information d'être enfin un média solide, ce qui l'oppose aux papiers, supports photographiques et mémoires magnétiques qui sont tous extrêmement périssables.

Cette durabilité, jointe à la multiplicité des exemplaires et aux documents intermédiaires réalisés pour la fabrication même du disque, répond à de multiples chefs au souci de protection des collections :

Des doubles de sécurité sont ainsi réalisés et conservés dans des lieux multiples et différents de ceux qui détiennent les documents originaux.

Des doubles de remplacement permettent de réduire la manipulation qui endommage les documents originaux. A ce point, il est nécessaire d'insister très fortement, car la crainte des utilisateurs se manifeste déjà de se voir privés de la consultation des documents eux-mêmes. Là n'est point du tout notre pensée, bien au contraire. Comme on verra ciaprès, nous pensons à l'inverse pourvoir communiquer ainsi des documents qui ne l'étaient pas et ne le seraient jamais sans le vidéodisque. Sur le disque, seront effectués, pensons-nous, les tris et la recherche des documents, ce qui n'exclut pas la consultation des originaux ainsi sélectionnés.

aMise en valeur du patrimoine :

Les catalogues traditionnels se sont jusqu'ici attachés à décrire les images avec des mots, en reproduisant, pour des raisons de coût, seulement quelques échantillons.

Or l'analyse du contenu de l'image est très difficile à cerner avec le langage. L'accès à la reproduction de toutes les images inventoriées va totalement changer les possibilités de l'utilisateur.

On est déjà avec ce point en présence d'une mise en valeur complètement inédite des fonds iconographiques - cette perspective nouvelle est apportée par le vidéodisque lui-même et est, à mon sens, le changement le plus révolutionnaire pour les usagers et les chercheurs :

Il porte d'abord sur la quantité, le nombre des images qu'un individu va pouvoir compiler. D'ordinaire, des considérations toutes matérielles limitent singulièrement l'accès aux images : place sur une table, conditionnements multiples en boîtes, albums et cartons empêchent la faculté extraordinaire de sélection ultrarapide de l'oeil humain de s'exercer. Il faut avoir fait l'expérience qu'on parcourt en une minute plusieurs centaines d'images lorsqu'elles sont stockées sur un disque et que la télécommande les fait défiler très vite ; on s'aperçoit, dans ces conditions tout-à-fait nouvelles, qu'on voit et trie à une vitesse vertigineuse les images qui vous intéressent de celles qui ne vous intéressent pas. La consultation d'un disque prend quelques heures pour lire et trier 54 000 images là où il aurait fallu des semaines.

Mais par ailleurs, le couplage du disque avec l'ordinateur constitue une valorisation, elle aussi inconnue jusqu'ici des images : il permet ce qui est aussi totalement impossible à la main : la sélection des images répondant à des critères multiples ; l'informatique autorise ce type de démarche d'isoler un premier ensemble sur lequel on affine et recherche un sous-ensemble en additionnant les critères successifs de recherche, et ceci sans limite. Cette recherche informatique jointe au saut très rapide du vidéolecteur (2,5 secondes de l'image 1 à l'image 54.000) constitue un instrument prodigieux de sélection des images tant par sa puissance que par sa rapidité.

»L'élargissement du public utilisateur :

Les publics visés :

C'est d'abord celui qui existe déjà pour les fonds locaux et régionaux, objets d'une demande importante. C'est aussi, avons-nous déjà soulignés, un public de chercheurs à qui les compilations nouvelles que nous évoquions ci-dessus vont permettre des études impossibles jusque là dans les domaines les plus divers : ethnologie, histoire, sociologie, géographie, histoire de l'art, architecture, etc. En un mot, toutes les sciences humaines sont concernées et le programme pluriannuel de recherches du CNRS l'a problablement bien perçu lors du choix de ce projet.

La multiplication des points de consultation, qui pourront être bien autres que les seules bibliothèques et dépôts d'archives, sortira les documents de leurs murs et les mettra à la disposition d'un public beaucoup plus large et divers que dans des structures traditionnelles.

Le public scolaire ne sera pas indifférent à cet instrument de travail. De contacts avec les maîtres du secondaire en formation à ces nouvelles techniques, vidéodisque et informatique, nous avons retiré l'assurance que cette entreprise était de celles qui pourraient être utilisées par les classes lorsqu'elles seront équipées du matériel déjà diffusé dans quelques établissements par académie.

Une certaine catégorie d'utilisateurs sera certainement attirée par l'aspect ludique de cette compilation très rapide des images, comme nous l'avons déjà remarqué lors de la présentation du disque test.

LES IMAGES RETENUES

Parmi les images constituant le patrimoine des bibliothèques en Rhône-Alpes, figurent plusieurs types de documents, par exemple :

Par contre, dans ces collections d'images, il est une unité qui n'est pas faite comme ci-dessus par le support, mais par le sujet (on les désigne le plus souvent par le terme "fonds local"). Y sont représentées toutes sortes de documents et entre autres des images de date, supports et techniques variés mais qui ont en commun leur thème : la vie locale ou régionale.

C'est ce critère que nous avons retenu et, du coup, nous rencontrons tous les types de documents ci-dessus énoncés. Dans un premier temps, vu le nombre d'images, nous ne prenons pas les portraits.

Ce type de collection locale n'est pas l'apanage des bibliothèques : archives municipales, départementales et parfois certains musées les rassemblent aussi.

Les images retenues sont donc celles conservées dans des bibliothèques et archives de la région et aussi quelquefois des musées à caractère historique.

En outre, ont été choisies, dans ces collections publiques (les collections privées ne sont pas exclues mais ne sont pas visées en priorité pour des raisons de droit de reproduction des images et de possibilité d'accès aux originaux), les images qui représentent la région Rhône-Alpes dans toutes ses activités.

Ces images seront de toute date : celles actuellement retenues s'étagent entre 1271 et 1983. La date de 1940 environ sera toutefois, bien souvent, le butoir dans la mesure où des problèmes de droit de reproduction se posent pour des images plus récentes. Quand il n'y aura pas ce type d'obstacle, des images actuelles pourront être retenues.

Les supports des images sont très variés : estampes, dessins, photographies, cartes postales en majorité et accessoirement médailles, sceaux, tapisseries et tissage, faïences, etc. Le seul point commun de tous ces documents est de représenter Rhône-Alpes.

Ne sont pas exclues les représentations de la région qui sont conservées en dehors de la région. Elles ne seront toutefois pas recherchées systématiquement dans ce premier travail, où les documents disponibles localement sont déjà très nombreux.

LA SELECTION DES IMAGES

Il peut sembler à première vue étonnant de parler de sélection lorsqu'on souhaite satisfaire un public large, du scolaire au chercheur.

Cette sélection sera toutefois nécessaire pour plusieurs raisons :

1) Pour des impératifs techniques :

2) Pour des questions de place sur le disque :

Malgré sa grande capacité de 54 000 images par face, on sera amené, si l'on veut un produit qui intéresse toute la région, à ne pas se cantonner aux richesses d'une ville : or, Grenoble B.M. annonce 80 000 images, Lyon A.M. et B.M. réunies totalisent 54 000 images...

Le respect des fonds nous a été inculqué de par notre formation d'archiviste ou de bibliothécaire et l'idée de ne pas présenter l'ensemble d'un fonds nous fait positivement horreur. Il nous conduit à poser en principe qu'on ne choisira pas les images une à une, mais des tranches cohérentes dans les collections.

Le même souci nous amène à postuler qu'on ne visera pas à représenter toute la région sur ce premier disque, mais qu'il devra être suivi par d'autres qui le compléteront et que le découpage entre ces disques doit être logique.

De plus, pour la confection même du disque, il s'agit d'être efficace : La meilleure organisation du travail prendra dans les collections des fonds entiers (ou des tranches de fonds) sans y picorer - en suivant les classements manuels existants.

C'est l'informatique qui opérera une harmonisation et permettra les regroupements : si, par exemple, le fonds de St Etienne est en ordre chronologique et un fonds de Lyon en ordre thématique, ils seront entrés selon ces ordres sur le disque - et c'est le logiciel qui permettra à l'utilisateur un accès thématique au premier, un accès chronologique au second - et également une recherche par mots-clefs.

On reproduit donc sur le disque l'organisation existante, mais on en multiplie les accès et l'analyse fine par l'informatique.

LA MAQUETTE DE VIDERALP

Réaliser un disque test avec sa base assortie de notices, descriptive et analytique, des images et son programme d'interrogation, nous a paru un moyen susceptible de :

Cette maquette a donc été montée entre novembre 1985 et mai 1986. C'est un disque de 328 images dont nous avons 4 exemplaires. Une base textuelle lui est associée : elle réside sur plusieurs supports qui en permettent des utilisations différentes :

LES CHOIX TECHNIQUES PERMIS PAR LA MAQUETTE

La maquette nous a permis d'opérer des choix face à des problèmes de deux ordres : problèmes techniques et problèmes intellectuels.

Dans le cadre de cet exposé, toutes ces décisions ne peuvent être détaillées. Il a donc paru préférable de donner rapidement les résultats techniques et d'insister davantage sur les solutions retenues pour les problèmes plus bibliothéconomiques que techniques.

Toutefois, il est nécessaire de donner ci-dessous nos conclusions techniques. Il est bien évident au surplus qu'elles sont propres à la fois à une application précise et à un état actuel de la technologie.

Nous avons donc retenu :

LES CHOIX INTELLECTUELS OPERES GRACE A LA MAQUETTE

La maquette nous a par ailleurs permis de définir la façon dont seraient saisies les notices de nos images et la façon dont elles seraient retrouvées par un programme d'interrogation conçu à cet effet.

LA SAISIE :

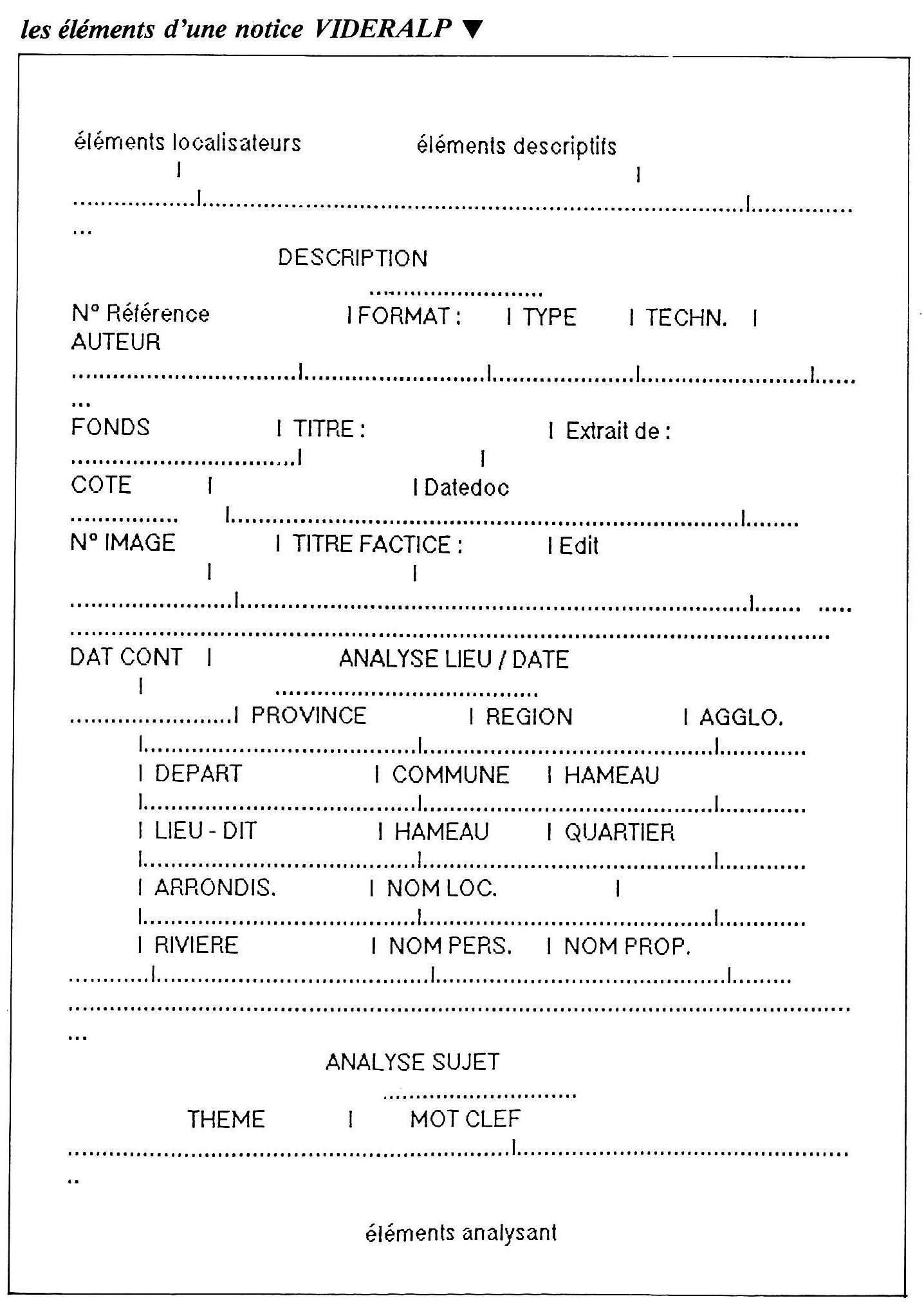

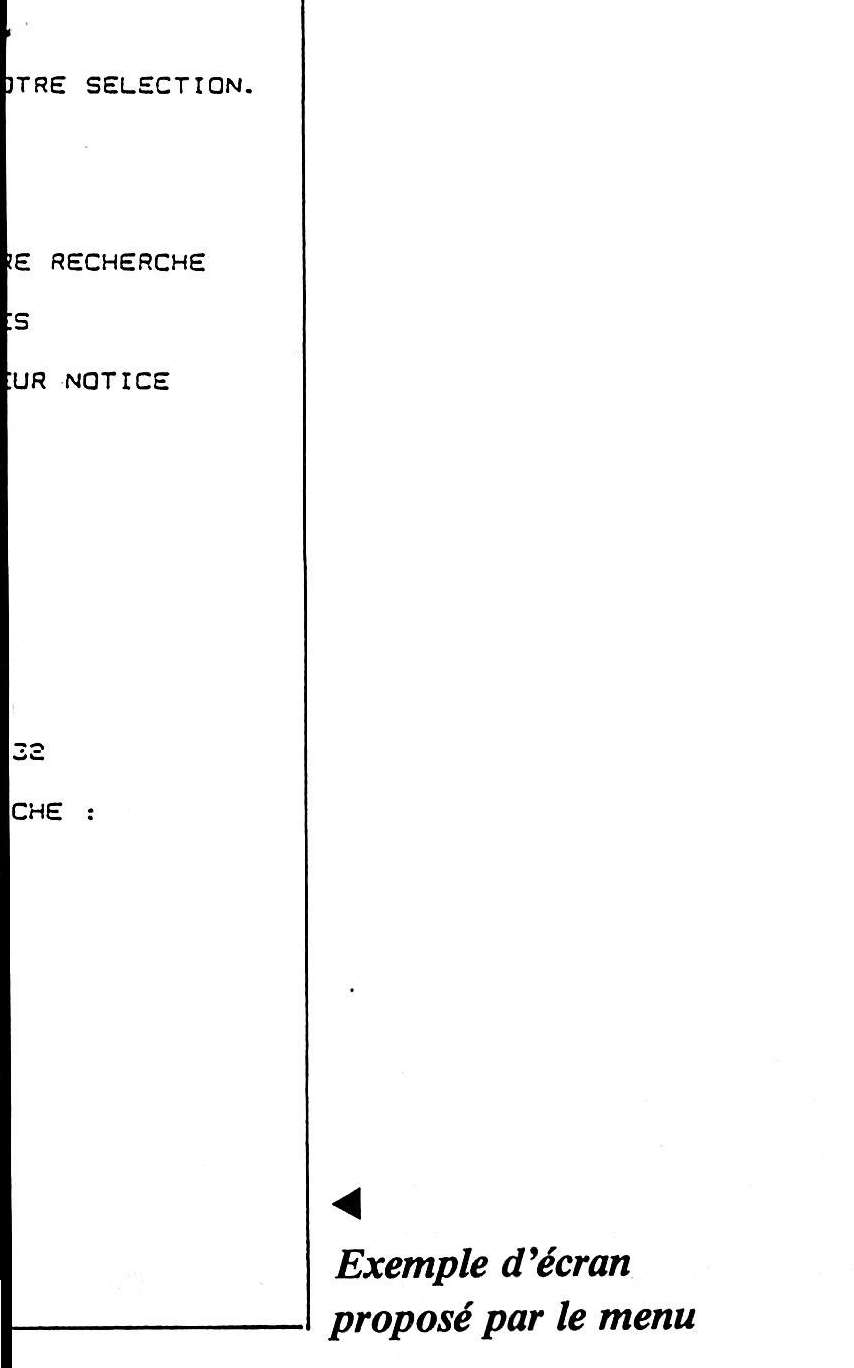

La notice complétant chaque image apporte sur elle localisation, description et analyse. Chaque élément de description est isolé dans un champ, comme ci-contre.

Eléments localisateurs : Ce sont un n° de référence, le lieu de conservation de l'image, le n de l'image sur le disque.

Eléments descriptifs :

le titre : c'est-à-dire la légende figurant sur le document lui-même. Il est reproduit exactement avec l'orthographe et le vocabulaire utilisés par le document.

le titre factice : c'est un titre donné pour caractériser le document. Il provient soit du rédacteur actuel de la notice, soit d'un catalogue antérieur .

Il remplace (cas des photographies) ou complète si besoin est (cas des estampes, cartes postales) le titre existant.

le nom d'auteur : on met dans ce champ tous les auteurs d'images sans distinguer là leur rôle qui apparaît ailleurs dans la description (titre ou titre factice). Beaucoup d'images sont anonymes (photos et cartes postales) et en ce cas c'est la provenance de telle collection qui est importante.

le format : donné en cm, hauteur x largeur restitue une indication dont le disque ne donne pas idée.

la technique : on précise là s'il s'agit de photo, dessin, gravure (sans préciser le procédé), reproduction photomécanique. Pour les photographies on précise plaque de verre ou photo.

le type de document : recoupe parfois le précédent : la technique photographique produit par exemple des photographies, les sceaux aussi. Mais ce champ est particulièrement utile pour préciser s'il s'agit de :

extrait de : pour préciser que le document fait partie d'un ensemble édité (ouvrage imprimé, album, revue) dont on donne les références. Lorsque le document fait partie d'un ensemble réuni par telle personne (collection), cela est indiqué dans le champs fonds.

Editeur

date du document : elle peut différer de la date du contenu.

Eléments d'analyse :

La date du contenu est un élément d'analyse coïncidant souvent avec la date du document mais pas toujours. Cette date doit être précise. Nous nous efforcons de cerner le plus possible des dates exactes.

En cas de doute, la date est suivie de ca pour circa.

En conséquence, à la recherche cette date "sort" comme une date précise et c'est la notice de l'ouvrage qui fait apparaître l'incertitude oùnous sommes restés.

Les fourchettes de date satisfont notre goût de l'exactitude. Aussi avions -nous commencé à indiquer une date approximative comme : 1890-1914

A l'usage, cette pratique ne peut pa être continuée.

Elle empêche en effet les tris sur une date contenue dans la fourchette : le tri est approximatif et ne permet pas de retrouver 1895 dans la fourchette 1890-1914.

Nous avons donc résolu :

Le lieu nous a paru le paramètre le plus important pour une image de type régional. L'analyse sur le lieu est donc très développée et remplit successivement les champs suivants :

Le sujet : en dehors du sujet géographique ou historique, il faut rendre compte du contenu en général de l'image.

Pour la maquette nous avions choisi les images sur le thème : travail, sport, transport, santé, et les avons en outre indexées en vocabulaire "libre" ce qui a créé 900 mots dans l'index pour 328 images.

Cette analyse du contenu de l'image est un point délicat de notre entreprise. Aucun thésaurus existant n'est vraiment satisfaisant. Nous avons choisi donc de livrer la base image à un public encyclopédique avec :

Cela permettra une recherche qui apportera des "fruits" mais que l'oeil affinera très vite.

Nous sommes convaincus que dans cette recherche d'image, il ne faut pas trop vouloir cerner par des mots les images. Nous resterons analytiques et livrerons de grands chapitres.

Nous proposons d'indexer le contenu du disque VIDERALP en quelques grandes classes prises par exemple dans le Thésaurus de François Gar-nier.

Les classes 17 à 19 ne sont sans doute pas utilisées et dans les classes 4 et 1 peu développées.

Ce dernier travail d'analyse du contenu se fera globalement sur l'ensemble des images, le disque une fois réalisé, et toutes les notices complètes avec leurs autres champs remplis.

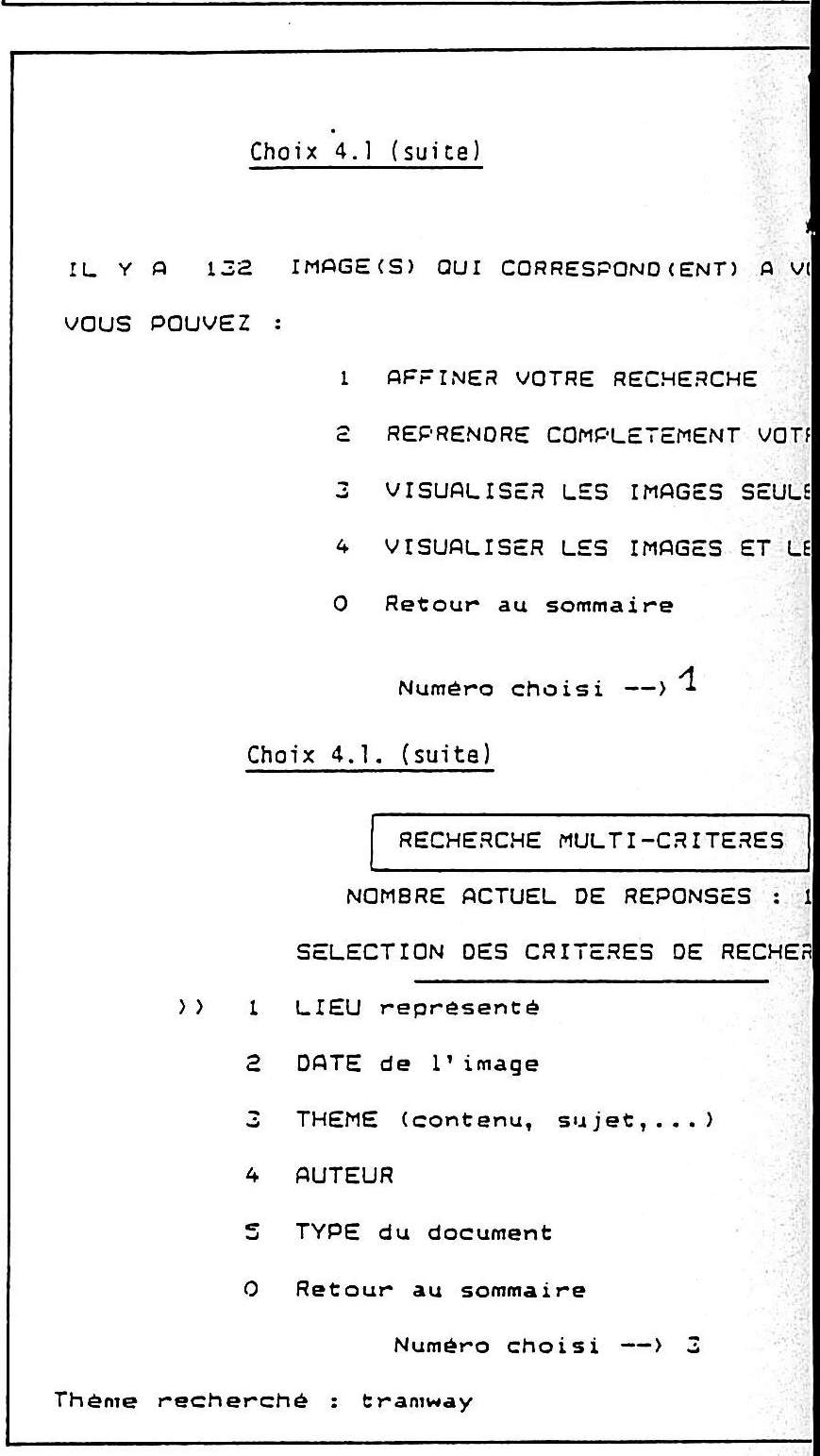

L'INTERROGATION

Programme d'interrogation :

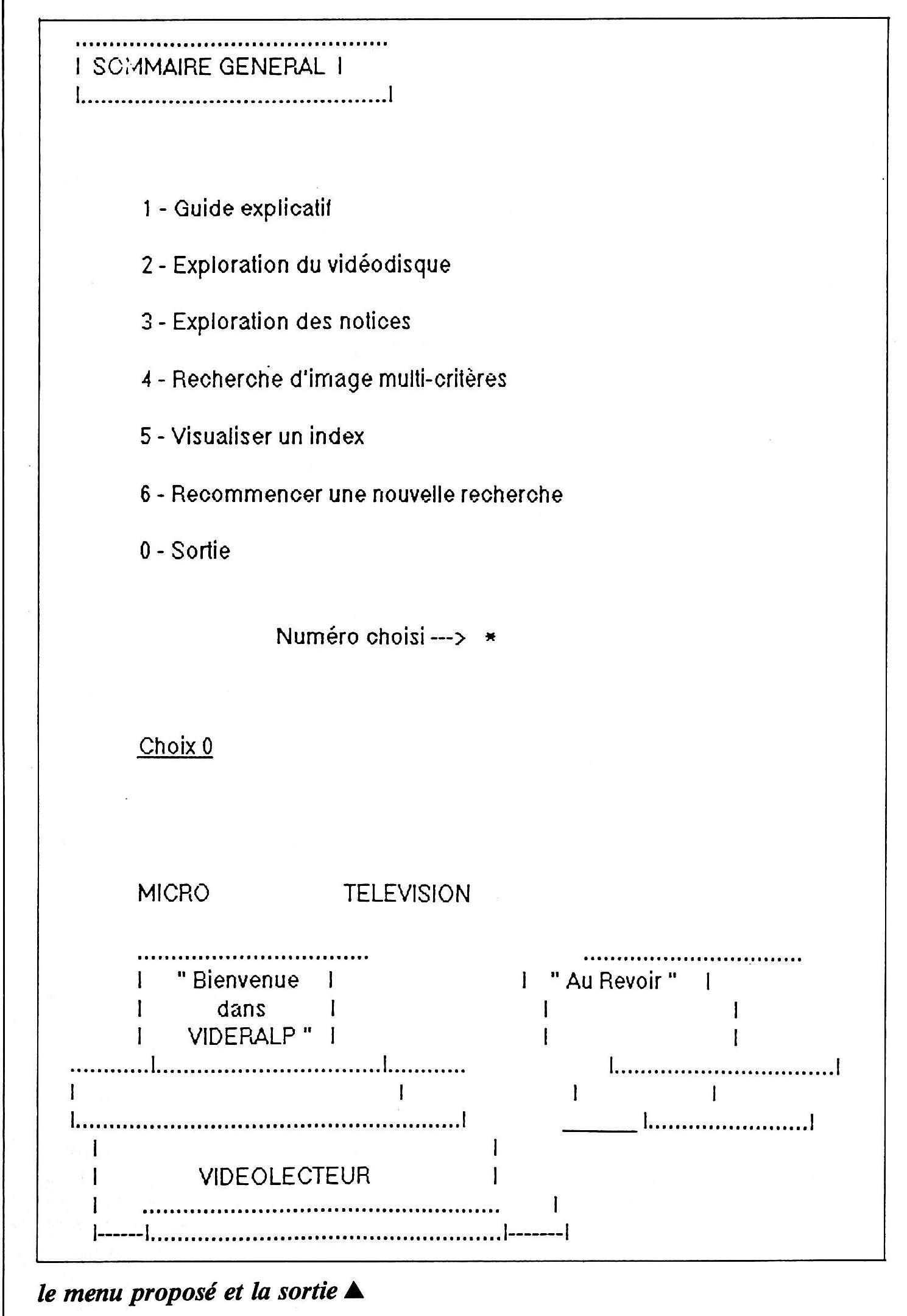

Le programme d'interrogation de la base a été réalisé par le SUNIST sur nos indications. C'est un menu avec des choix ; il est d'utilisation simple et ne nécessite pour l'utilisateur que de suivre les instructions données à l'écran. Il fonctionne sur microordinateur et sur minitel.

Le menu propose deux types de recherche :

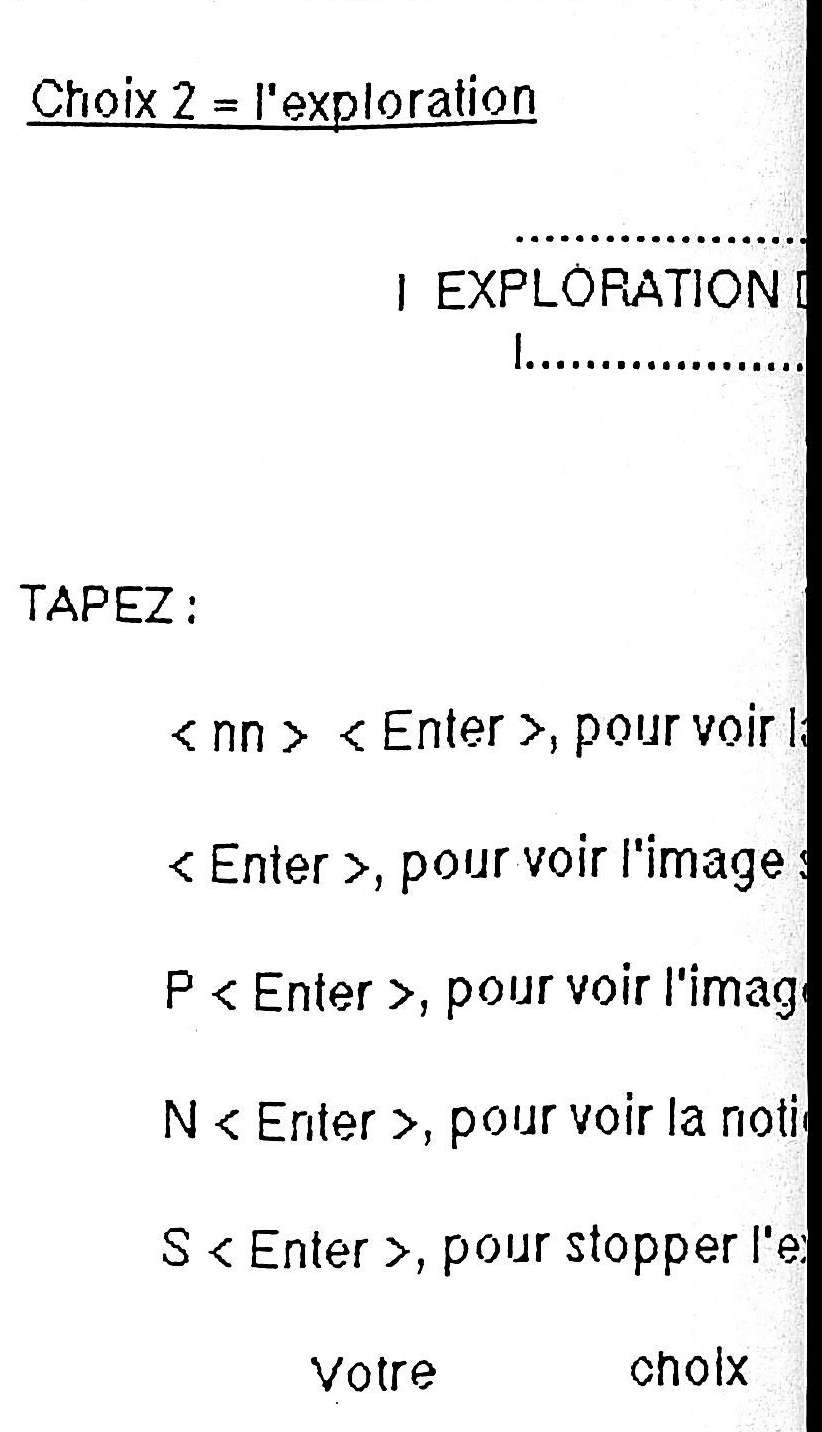

Une exploration des images qui conduit à feuilleter le disque ; elle fait défiler les images et leurs notices, l'une sur l'écran vidéo, l'autre sur l'écran du microordinateur ou du Minitel :

La recherche multicritères permet, elle, de conduire l'interrogation à partir de divers paramètres et de les croiser pour affiner.

Le paramètre qui nous a paru le plus important pour une image de type régional, c'est le lieu. La recherche lieu est donc très développée. Sur VIDERALP, on peut chercher par région géographique, département, commune, lieu-dit, hameau, puis ensuite par noms de sites (c'est à dire noms de lieux, de places, de monuments ou de sommets...).

Cette interrogation très développée "lieu" peut être croisée avec une interrogation "auteur" qui ne sera pas très employée : beaucoup de nos images sont souvent anonymes... mais elle est possible ; il y a quand même quelques grands noms de la gravure dans VIDERALP.

On peut aussi interroger par dates : soit un siècle, soit une date précise, soit se constituer une fourchette de dates.

Enfin interroger par type de documents permet de savoir ce que l'on possède' comme tapisserie, sceaux, plaques de verre, estampes ou cartes postales.

La recherche par thème regroupe, elle, à la fois la description du contenu de l'image par des noms propres, qui ne sont pas les descripteurs géographiques de l'interrogation lieu (par exemple, noms de personnes, noms de firmes commerciales, d'entreprises) et les noms communs qui décrivent l'activité représentée (par exemple travail, sport, transport, santé...).

Cette partie est la plus intéressante et réellement interactive. Elle est d'un emploi très facile, et l'accès aux images est très rapide.

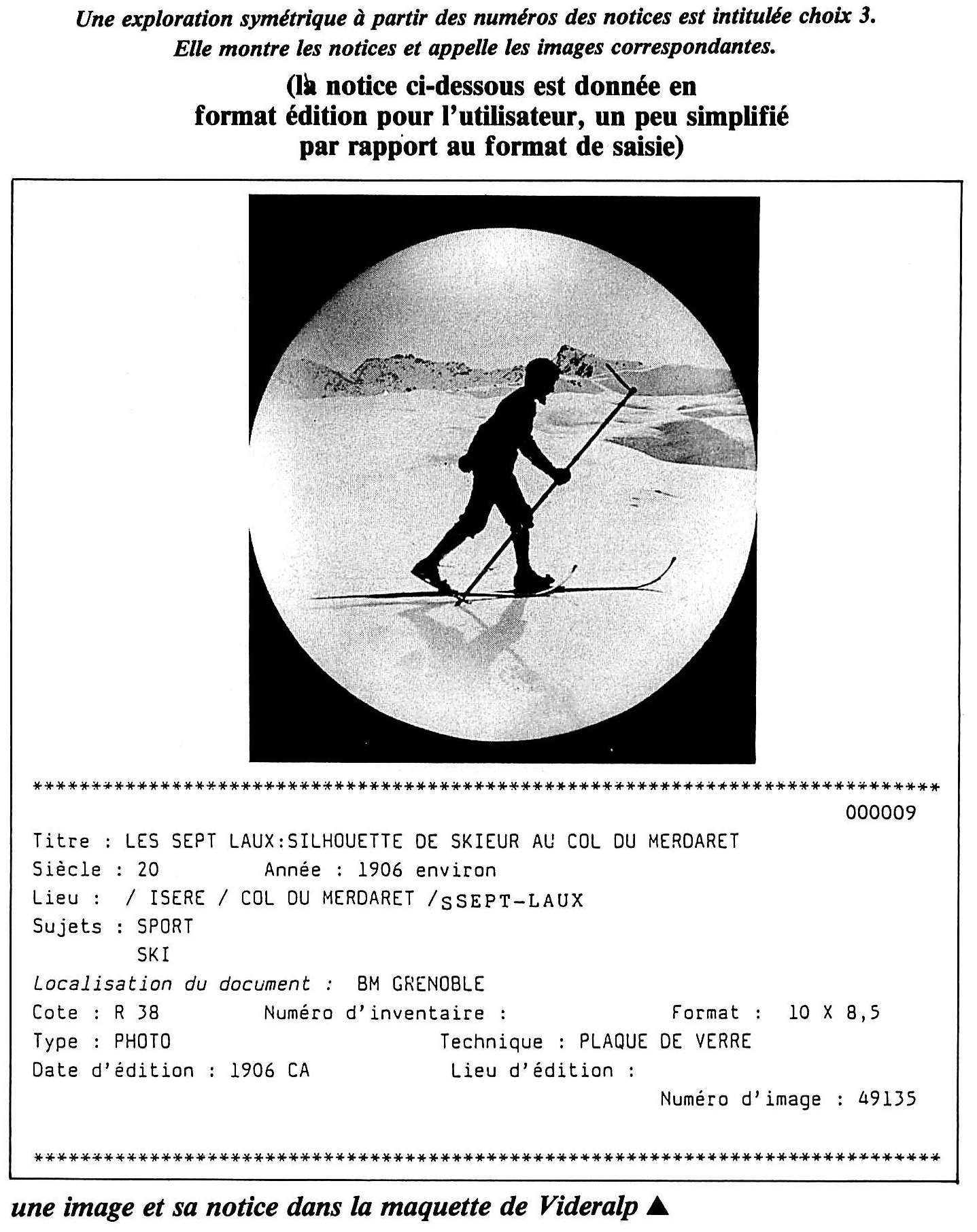

Complétant ces possibilités l'accès aux index

Il sera en effet toujours nécessaire de pouvoir vérifier la présence du nom de tel mot dans l'index.

Il sera toujours utile de s'assurer qu'on utilise le même vocabulaire et la même orthographe.

Pour cette raison, l'utilisateur a accès à tous les index dont le choix 5 donne la liste et le contenu. Il y a 10 index réalisés et 30 champs.

Ceci s'explique parce que tous les champs ne donnent pas lieu à des index : ainsi le n° d'image, la cote... et parce que plusieurs champs sont représentés dans le même index : ainsi thèmes et mots-clés dans l'index sujet.

Les lieux ont des index particuliers par commune, par département, par noms de lieux mais aussi : un index de regroupement qui permet de poser une question lieu quand on ignore exactement où se place le nom lieu cherché dans une hiérarchie des lieux - si par exemple on hésite entre province et région... entre quartier et nom de lieu.

ETAT D'AVANCEMENT DU PROJET

L'année 1986 a été consacrée à l'étude théorique du projet, telle qu'elle est relatée ci-dessus. Toutefois la réalisation d'un tel projet suppose aussi des recherches tout à fait pratiques de financement et une bonne part de notre travail a consisté aussi à poursuivre des financements complémentaires aux crédits dégagés par la première tranche du Programme pluriannuel de recherche e sciences humaines.

Le coût de l'intégration d'une image sur le disque, et de sa notice dans la base texte associée, est à l'unité très modeste (environ 35 francs). Mais lorsqu'on veut opérer sur 54.000 images, il faut trouver des financements importants, difficiles à dégager dans le domaine culturel et le secteur public. Nous avons donc effectué des démarches multiples pour finalement aboutir, à ce jour, à réunir les deux-tiers, des sommes nécessaires. Ceci étant, une bibliothécaire adjointe se consacre depuis peu à la saisie des notices et à la coordination du travail entre les différents établissements. Selon les cas, le personnel des bibliothèques et archives consacre ou non du temps à la saisie des descriptions des images. Pour cette raison, nous disposons de plusieurs microordinateurs et logiciels texto déposés successivement dans les différents établissements participants.

La saisie photographique des images sur diapositives commence elle aussi : elle est beaucoup plus rapide que la saisie textuelle ; c'est un photographe privé qui en assure la plus grande part ( il serait même souhaitable qu'il l'assure entièrement pour que les photographies soient parfaitement homogènes et demandent le moins de corrections possible).

Nous avons actuellement saisi 12.000 notices et espérons arriver à 23.000 au mois de juin 1987. Dans ces conditions, si les apports financiers se concrétisent dans des délais convenables, on peut penser achever le disque et sa base en 1988.

L'ELARGISSEMENT DU PROJET :

Les musées d'ethnologie de la région Rhône-Alpes ont été amenés à concevoir un projet très proche du nôtre. Il est donc apparu important depuis peu de coordonner ces deux projets au point de les réunir comme les deux faces d'un même disque consultées avec un même logiciel et des programmes d'interrogation très similaires. On arrive ainsi à une banque d'images rassemblant cartes, objets et représentations graphiques de la région Rhône-Alpes.

Cette orientation va exiger de nous harmonisation et cohérence, mais on peut penser que la richesse issue de cette convergence mérite ces efforts.