Index des revues

- Index des revues

Une mini-banque de données nommée FARMA ou l'informatisation du fichier des thèses à la bibliothèque interuniversitaire de pharmacie

- sujets de thèses en cours : un peu plus de 400 références ;

- thèses soutenues depuis l'origine (1981): environ 1300 références ;

- un troisième fichier de catalogage contient les thèses à cataloguer.

- Format : champs éditables et interrogea-bles.

- Liste de sujets en cours par laboratoire ou directeur de thèse.

- Liste de sujets en cours déposés depuis telle ou telle année, surtout intéressantes pour connaître les sujets qui semblent «oubliés».

- Listes annuelles soit par auteur, soit par laboratoire ou par directeur de thèse.

- Eventuellement, catalogue complet de ce fonds de thèses.

- Et bien entendu, listes par sujets.

Une mini-banque de données nommée FARMA ou l'informatisation du fichier des thèses à la bibliothèque interuniversitaire de pharmacie

Par Anne-Marie POUDEVIGNEPar Françoise L'HARIDON

Notre intention, en relatant la réalisation du fichier informatisé des thèses de la Bibliothèque universitaire de pharmacie de Marseille, n'est pas de proposer un modèle, mais de montrer comment cette expérience, toute modeste qu'elle est, nous a fait toucher de près les problèmes liés à la création d'une banque de données et à l'informatisation des catalogues.

En 1981, l'actuelle Bibliothèque universitaire de pharmacie qui fait partie du Service commun de documentation de l'Université d'Aix-Marseille (U2), appartenait à la Bibliothèque interuniversitaire d'Aix-Marseille. Elle reçut de la DIST un terminal, une imprimante et un modem, le tout destiné à la mise en place d'un service d'interrogation de banques de données. La même année commença à la Faculté des sciences de St-Jérôme, à Marseille, un enseignement orienté vers la recherche bibliographique informatisée et l'informatique documentaire. Entre 1981 et 1986 plusieurs membres du personnel des bibliothèques universitaires suivirent cet enseignement et s'initièrent, entre autres, au logiciel TEXTO.

Par ailleurs, la réforme des études pharmaceutiques fixée par un arrêté du 19 juin 1980, avait imposé la soutenance d'une thèse pour l'obtention du «diplôme d'Etat de docteur en pharmacie». Ces thèses, équivalentes de celles soutenues pour l'obtention du doctorat en médecine, et dites «thèses d'exercice», commencèrent donc, à partir de 1981, à affluer au service de scolarité chargé de leur gestion et à la B.U. de pharmacie ; d'autant plus qu'un certain nombre de diplômés récents s'inscrirent pour préparer une thèse, afin d'obtenir le titre de docteur, s'ajoutant ainsi aux étudiants en fin de cursus. En 1984, il apparut au service des thèses de la Faculté, chargé de les gérer depuis le dépôt du sujet jusqu'à la soutenance, aux enseignants chargés de donner des sujets et de diriger les travaux, et aux étudiants à la recherche d'une idée, qu'un inventaire de tous les sujets des thèses en cours et déjà soutenues serait le bienvenu.

Voici donc esquissé le paysage dans lequel va se situer le travail décrit ci-dessous ; on y voit apparaître les points de convergence entre les différents partenaires associés dans cette réalisation : les enseignants et étudiants de la Faculté de pharmacie qui expriment le souhait de cet inventaire et sont représentés par un enseignant, assesseur du Doyen, chargé des questions pédagogiques, tout à fait bienveillant envers nos suggestions ;

le service de scolarité chargé des thèses, qui nous a fait part de ce voeu, et avec qui nous travaillons déjà en collaboration permanente ;

enfin nous-mêmes, c'est-à-dire le conservateur et les bibliothécaires-adjoints, toutes intéressées par l'informatique documentaire et ses applications possibles à l'établissement, et désireuses que leur travail s'insère le mieux possible dans la vie de la Faculté de pharmacie.

Il nous semble important de souligner ici ces conditions favorables et ces bonnes relations avec les utilisateurs. Le fonctionnement de la B .U. de pharmacie est en effet voisin de celui d'une bibliothèque de grande UER, située dans les mêmes bâtiments et desservant un public stable, avec qui s'établissent au cours des années du cursus d'étude, des relations souvent cordiales. Ces relations, l'échange fréquent d'informations avec les utilisateurs et une bonne insertion dans la vie de la Faculté nous ont ainsi permis d'entendre la demande concernant les sujets de thèses et de proposer nos services.

Mais passer d'une simple idée à un projet précis soulève divers problèmes que nous avons rencontrés et que nous allons maintenant examiner.

CONTENU DU FICHIER

Il a fallu d'abord définir le contenu du fichier en analysant les besoins des différents partenaires. Les enseignants et les étudiants souhaitaient disposer de listes de sujets par directeur de thèse, par laboratoire et interroger le fichier sur des sujets précis : le service de scolarité avait besoin de faire des vérifications sur des sujets donnés depuis longtemps à des candidats qui ne s ' étaient plus manifestés ; àlaB.U. nous avons vu là l'occasion d'informatiser les tâches traditionnelles de catalogage et de diffuser des listes diverses à la demande ou régulièrement, en plus de la traditionnelle liste annuelle.

MATERIEL ET LOGICIEL

Une fois ce fichier imaginé avec précision, s'est posée la question du matériel et du logiciel nécessaires à sa réalisation. Au moment où nous avons défini ce projet, nous ne possédions qu'un terminal et une imprimante ; et nous avions surtout appris et pratiqué l'interrogation en ligne des banques de données. Ceci nous conduisit à concevoir d'abord ce travail en liaison avec un centre serveur et donc à nous tourner tout naturellement vers le SUNIST ; ce serveur a été le support de notre travail pendant plus de deux ans et nous a apporté beaucoup d'aide et de conseils très précieux. Mais en même temps que nous développions et améliorions notre fichier, les inconvénients du travail en ligne nous sont apparus ; coût de Transpac qui limitait nos interventions sur le fichier et le nombre de produits obtenus, problèmes éventuels de connexion qui nous rendaient dépendants du fonctionnement de ce réseau, etc.

Depuis janvier 1987, l'acquisition d'un micro-ordinateur et d'une imprimante capable d'imprimer des fiches correctes, nous a donné une autonomie totale quant aux transformations du fichier, au temps passé à ce travail et au moment choisi pour nos interventions.

D'autre part, nous avons décidé d'utiliser le logiciel TEXTO et ceci pour plusieurs raisons. D'abord TEXTO est implanté sur le SUNIST et il est possible de suivre des stages d'initiation et de perfectionnement à l'utilisation de ce logiciel au SUNIST même. Par ailleurs, nous l'avons dit au début de ce texte, nous avions bénéficié d'une formation locale à ce logiciel ; l'existence donc d'utilisateurs locaux déjà expérimentés et prêts à nous apporter leur assistance technique nous a incités à choisir TEXTO. Enfin les qualités propres de ce logiciel qui permet, sans connaissances en informatique, de créer soi-même sa propre banque de données, nous ont séduits.

FINANCEMENT

Pour finir, s'est posée à nous la dernière question à résoudre qui se pose toujours dans le cas d'une informatisation grande ou petite, celle du coût et par conséquent du financement. Grâce à l'intervention d'enseignants de la Faculté, nous avons obtenu l'aide d'une association locale de formation continue de pharmaciens qui a assuré le financement jusqu'à ce que nous puissions travailler de manière autonome et nous a aidées à acquérir TEXTO.

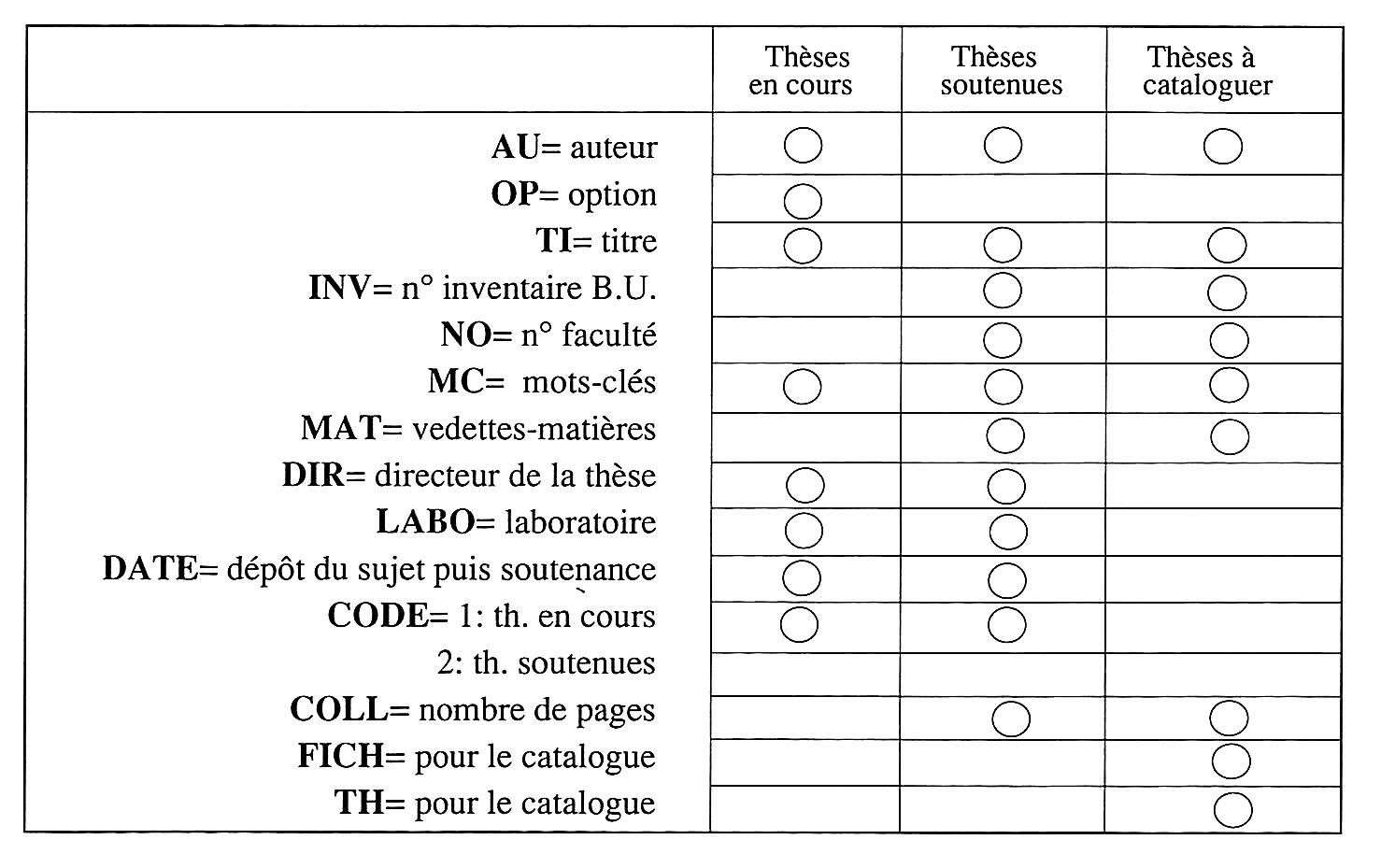

STRUCTURE DU FICHIER

Voici donc comment se présente FARMA, fichier des thèses de pharmacie de Marseille.

Il est actuellement découpé en deux sous-fichiers :

Différents documents d'édition et de tabulation ont été créés en vue de l'obtention de listes et de fiches ainsi que des dialogues pour les opérations longues et répétitives.

ORGANISATION DU TRAVAIL

La saisie se fait sur les sujets en cours à partir des bordereaux d'inscription des étudiants fournis par le service de scolarité. Lorsque les thèses sont soutenues et déposées à la bibliothèque, des corrections ou des ajouts sont effectués : modification du titre, des mots-clés, entrée de la date de soutenance, des vedettes-matières, du numéro d'inventaire à la B.U., etc.

Les documents concernés sont recopiés sur un fichier de catalogage où un programme de dialogues TEXTO permet de préparer des champs pour l'édition des fiches et, à partir d'un document de tabulation, d'effectuer le tirage de ces fiches. Ces documents sont ensuite recopiés sur le fichier des thèses soutenues et supprimés du fichier des thèses en cours ; le fichier de catalogage est vidé jusqu'à la prochaine arrivée de thèses à traiter.

PRODUITS OBTENUS

D'une part le travail de catalogage est allégé puiqu'une seule saisie suffit pour l'ensemble des produits possibles ; l'impression est plus facile et rapide que par le système classique stencil-duplication ; de plus les fiches sont déjà préclassées dans l'ordre alphabétique des auteurs et des sujets, ce qui est un gain de temps.

D'autre part nous pouvons produire des listes diverses :

En début d'année nous adressons à chaque directeur de laboratoire la liste récapitulative des thèses soutenues l'année précédente à la Faculté (liste qui est aussi diffusée aux autres B.U. de médecine et pharmacie) ainsi que des listes propres à son laboratoire : thèses soutenues et sujets en cours. Ces mêmes listes sont mises à la disposition des lecteurs de la B.U. et sont très appréciées car elles complètent les fichiers auteurs et matières. Déplus, l'installation récente d'un système anti-vol nous a permis de mettre en libre accès une collection complète de thèses accompagnée de ces listes. Enfin, l'interrogation à la demande est possible comme sur n'importe quelle banque de données. A ce propos, lorsque nous avons commencé ce travail, «Téléthèses» n'était pas encore accessible en ligne. Depuis que nous pouvons l'interroger, il est bien évident que la recherche sur un sujet précis dans Téléthèses est une recherche d'ordre bibliographique, tandis que notre fichier FARMA est un fichier interne et la recherche par sujet se fait d'un point de vue plutôt pédagogique : tel ou tel sujet est-il déjà donné, a-t-il été traité, peut-il faire l'objet d'une mise à jour, tel enseignant ou tel laboratoire accepte quel type de sujet ? etc.

Il s'agit donc bien d'un fichier d'abord destiné à nos utilisateurs immédiats : enseignants et étudiants de la Faculté de pharmacie.

RESULTATS DE L'EXPERIENCE

Nous avons, bien entendu, rencontré quelques difficultés. Mais comme elles ont toujours été de l'ordre de l'incident technique ou matériel, elles ont trouvé leur solution et il n'est pas utile de les exposer.

Il est plus intéressant de parler des aspects positifs de cette expérience et d'en souligner particulièrement trois.

La nécessité de repérer les sujets de thèses à l'aide de mots-clés, nous a fait expérimenter de manière plus tangible les questions liées aux listes d'autorité et au choix éventuel de thesaurus. La possiblité d'éditer des listes de mots-clés et de travailler sur ces documents nous a permis de mieux contrôler le choix des termes, de rectifier des incohérences, d'éliminer des termes faisant double emploi afin de rendre le fichier analytique plus rigoureux. C'est un avantage qui nous est apparu après coup et que nous n'avions pas imaginé au départ. Mais en même temps, nous est apparu plus clairement l'intérêt qu'il peut y avoir à se référer à une liste d'autorité pour le choix des termes.

Un aspect plus général de ce travail est qu'avoir conçu, organisé et réalisé cette mini banque de données nous a donné des connaissances applicables à toute autre action d'informatisation qui nous serait proposée ou que nous pourrions imaginer par nous-mêmes. Apprendre à utiliser un logiciel documentaire ne fige pas forcément dans ce système, mais permet d'en apprendre d'autres, de les comparer, de les apprécier en connaissance de cause. Cet acquis par l'expérience est irremplaçable.

Enfin le dernier aspect à mettre en évidence est le renforcement de la collaboration avec la Faculté de pharmacie. La «récolte» des sujets en cours a nécessité la mise en place d'un processus qui fonctionne maintenant très bien et qui se poursuit jusqu'au dépôt de la thèse terminée. Rien de ce qui concerne les thèses et bientôt certains mémoires qui en tiendront lieu, ne s'organise à la Faculté sans que nous soyons consultés ou au moins informés. Notre «image de marque» s'est trouvée ainsi renforcée, la participation à la vie pédagogique de la Faculté de pharmacie en est devenue plus évidente, et le service rendu au lecteur s'en est trouvé amélioré.