Index des revues

- Index des revues

La bibliothèque du Musée de l'homme

- 1 - Une partie géographique par continents subdivisés par pays, eux-mêmes divisés par disciplines (ex : linguistique, littérature, histoire etc.) et à l'intérieur de l'archéologie, de l'ethnographie dite «ancienne» et de l'ethnographie dite «actuelle» on trouve les différents thèmes (ex: Acculturation, Agriculture, Alimentation, Art, Chasse, Contes, etc.) dans l'ordre alphabétique comme des subdivisions communes, puis les ethnies, également suivant l'alphabet, puis les monographies locales. Il y a des regroupements purement alphabétiques pour les ethnies d'Afrique et des Amériques.

- 2- une partie thématique de l'anthropologie physique et culturelle, plus classement que classification logique et rigoureuse. La plupart des sujets sont resubdi-visés géographiquement par grandes aires culturelles (ex. : Afrique du Nord, Afrique noire en général, Afrique de l'Est, Afrique occidentale etc.)

- 3- une troisième partie regroupe la préhistoire qui à elle seule nécessiterait un long développement. Sa classification permet aussi des recoupements entre les catégories temps (périodes chronologiques), espace (divisions géographiques).

- système intégré de gestion, très lourd financièrement ;

- système de gestion modulable sur micros, échelonnés dans le temps et selon l'urgence des postes à automatiser.

La bibliothèque du Musée de l'homme

Par Jacqueline DUBOIS, ConservateurPar Bernadette POUX, conservateur

Cinquantenaire, la Bibliothèque du Musée de l'Homme l'est, comme le Palais de Chaillot qui l'abrite dans son aile Passy depuis 1937. Elle est située au dernier étage du Musée de l'Homme («au paradis» disait, il y a vingt ans, un ancien sous-directeur du Musée, Pierre Champion) et il y flotte toujours un parfum de «rétro». Le lecteur du Bulletin de l' A.B .F. se voit plus souvent exposer des réalisations prestigieuses ou à la pointe du modernisme et de l'informatisation. Ici, il s'agit d'une bibliothèque importante par ses collections mais terriblement traditionnelle jusqu'à ce jour, dans son fonctionnement et son équipement. Son histoire imbriquée à celle du Musée est cependant pleine d'intérêt.

La Bibliothèque du Musée de l'Homme a succédé à la Bibliothèque du Musée d'Ethnographie du Trocadéro, fondée en 1877.

Ce Musée fut rattaché en 1928 au Muséum national d'Histoire naturelle et plus précisément à la chaire d'Anthropologie des hommes actuels et des hommes fossiles de ce grand établissement scientifique. La Bibliothèque, constituée dès le départ d'un riche noyau d'ouvrages du laboratoire, sans bibliothécaire ni catalogue, logée dans un grenier, était pratiquement inutilisable. Elle fut réorganisée en 1929, en 1931, puis enfin en 1937 par celle qui est considérée comme sa fondatrice et sa première bibliothécaire en chef : Yvonne ODDON qui, par ailleurs, prit une part active dans le réseau des Résistants de 1940 du Musée de l'Homme, ce qui lui valut plusieurs années de déportation.

Elle développa la Bibliothèque et surtout l'installa dans les locaux du Palais de Chaillot, édifié à l'occasion de l'exposition universelle de Paris.

Le Musée de l'Homme se voulut, dès l'origine, centre d'éducation populaire, centre d'enseignement supérieur, centre de recherches, centre de documentation, d'après la volonté de ses fondateurs et organisateurs : le Dr Paul Rivet et Georges-Henri Rivière.

Après la Libération, le personnel et le budget de la Bibliothèque furent gérés comme les plus grandes bibliothèques par la Direction des Bibliothèques de France du Ministère de l'Education Nationale, devenue aujourd'hui Direction des Bibliothèques, des Musées et de l'Information Scientifique et Technique. Le Musée dépend de la même DBMIST et constitue, depuis 1972, trois laboratoires du Muséum (Anthropologie, Ethnologie, Préhistoire) dirigés chacun par un professeur du Muséum chargé de chaire. Il n'y a plus de directeur en titre du Musée.

LES COLLECTIONS

Aux collections du Laboratoire d'Anthropologie du Muséum sont venues s'ajouter celles de l'Institut français d'Anthropologie, celles de l'Institut d'Ethnologie de l'Université de Paris, puis les dépôts des sociétés savantes en relation avec le Musée et le plus souvent hébergées : Société des Américanistes, Société des Africanistes, Société Préhistorique Française, Ecole d'Anthropologie et, jusqu'à une date récente, Société d'Ethnographie de Paris. La collection de la Société des Américanistes constitue avec ses plus de 30 000 ouvrages le fonds d'américanisme le plus complet d'Europe.

Pour les études africaines c'est environ 10.000 ouvrages et brochures. Ces sociétés continuent à être actives et, par les échanges nationaux et internationaux de leurs publications, concourrent toujours à enrichir la Bibliothèque du Musée de l'Homme - cela n'est pas sans poser quelques problèmes du fait de certaines collections en double emploi et qui dévorent un espace de plus en plus restreint. Il faudrait pouvoir disposer au mieux et dans l'intérêt général de ces documents qui restent en principe la propriété de chaque société.

L'ensemble des collections ainsi constituées comptant avant 1940 environ 50 000 volumes s'est successivement accru de dons, de legs et d'achats massifs : Bibliothèque" Paul RIVET, Fonds Marcel MAUSS, Fonds Maurice DELAFOSSE et François de ZELTNER (ouvrages sur l'Afrique), Fonds René VERNEAU, Marc de VILLIER du TERRAGE, Pierre DENIS, Ernest LAVILLE, Alfred METRAUX (pour l'Amérique), Lucien LEVY-BRUHL, Guy STRESSER-PEAN (Mexique), Louis MARIN, Alexandra DAVID-NEEL, Henry BREUIL et Harper KELLEY (pour la Préhistoire) etc. En 1975 la bibliothèque a acquis la bibliothèque Roger BASTIDE, très riche en ethnographie, sociologie et folklore du Brésil. Elle a reçu plus récemment la bibliothèque de l'ethno-musicologue roumain Constantin BRAILOIU. Il ne faut pas oublier un «dépôt permanent» du Musée GUIMET et l'incorporation à partir de 1945 des fonds BROCA et TOPINARD.

Actuellement, on évalue à environ 260.000 volumes la totalité des collections de la Bibliothèque dont 20 000 ouvrages non inventoriés constituent le «fonds non coté». En effet un tel afflux successif de collections posa très rapidement des problèmes de traitement à l'équipe des bibliothécaires qui, aux temps héroïques et pendant longtemps fut numériquement on ne peut plus réduite, c'est-à-dire deux ou trois personnes auxquelles se joignaient éventuellement des aides bénévoles pleines de bonne volonté, mais n'ayant pas de formation professionnelle technique.

On recense aujourd'hui 4 500 titres de périodiques dont 1 500 vivants. Il y a un fonds malheureusement mort de 7 à 8 000 cartes dont beaucoup ne sont pas traitées, 600 microformes, essentiellement des microformes publiées par l'Institut d'Ethnologie. La réserve de livres antérieurs à 1810 conserve quelques 1 000 ouvrages.

Mademoiselle ODDON écrivait en 1941 : «La Bibliothèque du Musée de l'Homme constitue une bibliothèque «spécialisée-publique» d'un type qui, s'il est fréquemment réalisé à l'étranger, est encore assez rare en France, ce qui la conduisit à concevoir un fonds en libre accès de 10 à 15 000 volumes.» On peut déplorer sa fermeture en 1978 due en fait à l'inquiétude de voir l'hémorragie non négligeable de volumes difficilement surveillables. En 1987, on espère dans un avenir proche une réouverture partielle et progressive du libre accès rénové et remis à jour grâce au système anti-vol 3M peu esthétique mais assez dissuasif. La salle de lecture peut accueillir 70 lecteurs et les magasins se répartissent sur trois étages, soit 1500 m2 et 6 km linéaires de rayonnages.

Mais quelles sont exactement les spécialités de cette bibliothèque spécialisée ?

Dès l'origine, étant donné son implantation dans le Musée de l'Homme, même si elle a gardé son indépendance et son évolution propre, ses collections concernent les sciences anthropologiques et ethnographiques, les livres de voyages et bien entendu tous les arts des sociétés traditionnelles et préindustrielles, pour ne pas dire les arts «primitifs». Aussi, elle se trouve être un instrument de travail indispensable pour les recherches de chaque département du Musée. Si elle est moins performante dans les disciplines du Laboratoire d'Anthropologie (physique et biologie), par contre le Laboratoire de Préhistoire a toujours trouvé une documentation particulièrement riche (Fonds Henri BREUIL et Harper KELLEY) qui a été continuellement enrichie par des achats importants.

En effet depuis les années 60, son budget propre provenant de la Direction des Bibliothèques n'est pas négligeable et contribue à accroître ses collections aussi bien de monographies que de périodiques (parfois au détriment de son équipement matériel). ,

En conséquence, lors de la création en 1983 des "«Centres d'Acquisition et de Diffusion de l'Information Scientifique et Technique», l'importance de ses collections anciennes la désignait tout naturellement (du moins en apparence car le personnel se souvient que ce ne fut pas aussi évident) à devenir CADIST en Ethnologie et en Préhistoire ce qui accrut sensiblement ses crédits avec l'obligation de tendre à l'exhaustivité; du moins pour l'essentiel, dans ses disciplines.

Ainsi elle peut continuer à s'enrichir dans les domaines traditionnels des cultures matérielles (alimentation, habitation, protection et ornement du corps, techniques de subsistance, c'est à dire : cueillette, chasse, agriculture, pêche, élevage ; toutes les techniques artisanales, instruments et objets fabriqués) et de la culture non matérielle (arts : architecture, sculpture, danse, art dramatique, théâtre populaire, marionnettes etc., et surtout ethnomusicologie, folklore ; littératures orales : mythes, contes et légendes religions, rites et cérémonies, magie, sorcellerie, fêtes et spectacles ; ethnosciences c'est-à-dire ; ethnobotanique, ethnozoologie, ethnomédecine, ethnopsychiatrie, vie privée, famille, femmes, enfants, mariage et les si fameuses études de parenté structuralistes ; coutumes funéraires ; vie sociale; organisation économique ; conditions sociales ; le droit et la justice, loi primitive ou ethnologie juridique, relations intertribales, armées, guerre).

Pour les sciences préhistoriques et de paléontologie humaine, on trouve des études chronologiques (depuis le Paléolithique supérieur jusqu'à l'Age des métaux) et des études technologiques particulièrement riches sur tout ce qui concerne les industries lithiques et plus récemment sur les méthodes d'investigation et de datation les plus sophistiquées. Les rapports de fouilles des sites préhistoriques des cinq continents sont innombrables et sont importants pour la France, sous forme, le plus souvent, de brochures et d'articles de périodiques.

Cette énumération thématique forcément succincte ne peut donner qu'une idée incomplète des sujets traités. En fait, le fonds déborde l'Ethnologie et l'Ethnographie stricto sensu étant donnée l'importance de l'apport des dons et des échanges successifs parfois un peu hétéroclites et qui n'ont pas toujours pu être endigués et triés sérieusement. D'ailleurs, en sciences humaines, tous les domaines se tiennent et il devient, avec l'évolution des disciplines et les ramifications des interdisciplines, de plus en plus difficile de délimiter le champ des sciences anthropologiques. Ainsi, récemment, dans le numéro spécial de l'Homme consacré à «Anthropologie : état de lieux» (1) Jean POUILLON écrit : «Que devient l'anthropologie quand disparaissent ou du moins sont occultés des modes de vie et de pensée auxquels les ethnologues s'étaient de préférence attachés, mais, quand en même temps, foisonnent des recherches dans des domaines nouveaux, avec d'autres méthodes et selon des orientations diverses ?».

Ainsi pour certains ethnologues comme Alain TESTART «l'anthropologie, c'est l'anthropologie traditionnellement consacrée aux sociétés dites traditionnelles... Pour Gérard LENCLUD au contraire... les recherches consacrées aux sociétés dites complexes participent du projet anthropologique» (2) , d'où l'apparition d'une nouvelle ethnologie urbaine.

La politique d'acquisitions par achat suit cette évolution des sciences humaines : elle l'a même parfois précédée, ainsi dans les années 60 on a pu voir se développer l'anthropologie économique française d'un Maurice GODELIER qui a trouvé sa matière de recherche entre autres dans les acquisitions faites à la Bibliothèque du Musée de l'Homme par M. Dominique BAYLE (Directeur de 1963 à 1975).

On voit maintenant s ' affirmer une anthropologie de la maladie, une anthropologie de la mort, de la politique avec des publications interdisciplinaires d'ethnolinguistique, d'ethnomédecine, d'ethnopsychiatrie, des études ayant pour sujet la notion de «pouvoir», «d'espace» ou de «corps» dans tous ses états. |

On peut quand même résumer : la spécialité de la Bibliothèque du Musée de l'Homme c'est l'étude de l'homme dans le temps et dans l'espace. Ainsi les chercheurs trouvent-ils matière à réflexion dans les ouvrages si stimulants de l'histoire des mentalités. Pour l'étendue géographique, les cinq continents sont représentés avec toutefois une restriction : «Le Monde moins la France» puisque celle-ci est du ressort essentiel du Musée National des Arts et Traditions Populaires.

Quantitativement l'importance des collections consacrées à chaque continent n'a pas la même valeur, les plus riches sont celles des Amériques (Indiens et minorités surtout) et dans une certaine mesure d ' Afrique, surtout d'Afrique francophone. Les acquisitions, que ce soit par achats, dons ou échanges, sont particulièrement importantes en langues étrangères (75% environ) avec bien entendu une prédominance de l'anglais, suivi de près par l'espagnol, le portugais, puis dans une moindre mesure par l'allemand, l'italien, mais aussi des langues plus rares comme le néerlandais, le roumain, le hongrois, le finois etc. Il faut faire une place spéciale pour les publications en langues slaves qui sont arrivées en grand nombre et par échanges jusque vers 1975. Depuis, la Bibliothèque n'ayant plus régulièrement de bibliothécaire slavisant, cet effort n'a pas été poursuivi sauf peut-être par l'intermédiaire des échanges avec les publications des sociétés savantes du Musée et avec ne l'oublions pas, la revue même du Musée : «Objets et Mondes».

L'organisation des collections : cette masse documentaire fut dès 1937 organisée d'après la classification encyclopédique (avec une notation alphanumérique) de la Library of Congress de Washington, une grande originalité pour une bibliothèque française. Bien entendu, seules furent retenues les classes utiles pour les disciplines de notre bibliothèque et, à l'intérieur, cette classification adoptée fut adaptée et aménagée pour les besoins plus précis d'une bibliothèque spécialisée. Avec sa souplesse et son pragmatisme, elle se prête particulièrement bien au classement des sciences anthropologiques et se révèle plus détaillée et plus maniable pour ces disciplines - surtout par son classement géographique systématique- que la CDU.

Le catalogue se divise essentiellement en 3 grandes parties :

Revenons à l'Ethnographie : on aura peutêtre compris l'importance de la possibilité de faire des croisements et des recoupements - recherche booléenne avant la lettre : d'un côté classement géographique divisé par sujets et de l'autre classement thématique divisé géographiquement. Ceci permet d'orienter le lecteur, en fonction de la demande qu'il formule, dans l'une ou l'autre partie en priorité, les deux se complétant éventuellement. Cette classification qui ne se veut pas rigoureusement logique mais plutôt pragmatique n'est pas rationnelle, c'est plutôt un plan de classement. De plus, malgré les adaptations au coup par coup, elle correspond mal aux développements et à l'état actuel des disciplines anthropologiques.

L'indexation des ouvrages et des tirés à part d'après la classification du Congrès fut pratiquement interrompue en 1984, quand l'adhésion de la Bibliothèque au système Mobicat lui imposa l'adoption de l'indexation alphabétique-matière d'après la liste LAMECH (liste d'autorité de matières encyclopédique, collective et hiérarchisée) (3) , laquelle s'est depuis transformée en répertoire RAMEAU (4) que gère la Bibliothèque Nationale.

Il va de soi qu'une classification ne remplace pas un catalogue analytique. C'est pourquoi après trois ans d'interruption, les catalogueurs s'efforcent de reprendre la classification. Ceci sera simplifié par la récupération des notices dans le réseau O.C.L.C. (5) qui fournira la cote L.C. (Library of Congress).

Qui a accès à la Bibliothèque du Musée de l'Homme ?

Qui sont nos lecteurs privilégiés ou occasionnels ?

Mlle ODDON, et c'est l'objectif que s'étaient fixé les fondateurs du Musée de l'Homme comme nous l'avons vu, voulait créer une bibliothèque «spécialisée» donc de recherche mais aussi «publique» c'est-à-dire accessible à tous sans distinction de niveau d'études ou de culture.

Elle est pourtant avant tout la Bibliothèque, du Musée et donc, doit aider les membres des départements et services du Musée dans leurs recherches et servir aux expositions permanentes ou temporaires. Bibliothèque spécialisée de bon niveau, donc bibliothèque d'étude et de recherche; le public des chercheurs-ethnologues, anthropologues et préhistoriens attachés au BRGM, au CNRS, à l'ORSTOM ou au Muséum, etc. n'est pas négligeable. Si elle n'est pas universitaire, la Bibliothèque est essentiellement fréquentée par les étudiants des universités parisiennes (Paris I, Paris VII, Paris VIII, Paris X) et de l'Ecole des Hautes études en sciences sociales, nombreux surtout entre novembre et fin mai - étudiants de tous niveaux et de toutes origines et qui ne trouvent qu'insuffisamment dans leurs BU la documentation nécessaire. Nous pallions la pauvreté des BU dans nos disciplines surtout pour les recherches de plus en plus spécialisées dès le début des études. Ces études sont de plus en plus interdisciplinaires et ont voit venir des étudiants et des chercheurs de tous horizons, par exemple étudiants en architecture, dentistes, médecins, psychologues, personnel para-médical etc.

Les membres des sociétés savantes que nous avons énumérés plus haut, hébergées ou non dans le Musée, savent qu'ils trouveront au 4ème étage du Musée la Bibliothèque de leur société qui, fondue dans l'ensemble des collections, n'en est que plus précieuse.

La Bibliothèque est enfin ouverte à tous, grand public, amateurs d'anthropologie, de préhistoire, d'exotisme ou professionnels (cinéastes à la recherche d'un décor vraisemblable, agents de voyage préparant un circuit, photographes, architectes, médecins, stylistes etc.) Il n'y a pas de limite d'âge non plus, et on y voit parfois des écoliers et surtout des lycéens en mal d'exposés.

Les lecteurs étrangers sont relativement nombreux, qu'ils soient résidents ou de passage, souvent entre deux avions et attirés par la renommée de la Bibliothèque. Les lecteurs trouvent dans la salle de lecture un bibliothécaire au service des renseignements qui joue le rôle de «bibliothécaire de références» guidant dans la mesure du possible chaque lecteur, surtout s'il est nouveau, dans les méandres des fichiers, des différentes notations de cotes souvent complexes inscrites sur les fiches. On l'aide à établir sa bibliographie et s'il en a déjà une, à se retrouver dans ses références, surtout pour les articles.

Le renseignement se pratique aussi pluri-quotidiennement au téléphone dans les services intérieurs et on répond le plus souvent immédiatement au correspondant plus ou moins éloigné qui souhaite savoir si nous possédons tel ouvrage ou tel numéro de périodique, ou avoir des renseignements sur cet ouvrage ou plus généralement sur nos fonds et nos collections. Mais les renseignements bibliographiques ne sont pas les seuls demandés, on a parfois l'impression de fonctionner comme un S.V.P. bis et on a intérêt à garder « l'Officiel des spectacles» à portée de la main pour renseigner sur le Musée de l'Homme mais aussi sur d'autres musées parisiens. Depuis longtemps il existe à la Bibliothèque un service de renseignements par correspondance. Et là ce sont souvent de véritables bibliographies que conservateurs et bibliothécaires établissent sur les sujets les plus divers.

Depuis 1985, on peut pratiquer à la Bibliothèque du Musée de l'Homme des recherches documentaires automatisées en ethnologie, en préhistoire, en anthropologie biologique et en paléontologie humaine. La Bibliothèque dispose d'un terminal et effectue avec la collaboration du chercheur une recherche bibliographique en interrogeant les bases de données FRANCIS du CNRS (sciences humaines et sociales). Les demandes de ce service restent jusqu'à ce jour peu nombreuses étant donné les habitudes des chercheurs en sciences humaines et le rapport service rendu/coût. En effet le résultat est souvent décevant et peu performant.

La Bibliothèque comme la plupart des bibliothèques relevant de la DBMIST a toujours participé activement au P.E.B. (prêt entre bibliothèques), au CCOE (Catalogue collectif des ouvrages étrangers), à l'IPPEC (inventaire permanent des périodiques en cours) et maintenant au CCN (Catalogue collectif national).

Il convient de préciser que la Bibliothèque ne conserve que des documents imprimés, des cartes et des microfiches.

Les archives du Musée

Depuis quelques années les archives du Musée rejoignent petit à petit les collections de la Bibliothèque. En effet, elle est l'endroit tout désigné pour conserver le passé de cette maison. Pour conforter l'importance des archives, une décision du Muséum créa en 1986 le Département des Archives du Musée de l'Homme, à charge pour lui ou du moins son responsable Jean JAMIN, de rassembler les éléments de l'histoire des sciences humaines. La revue GRADHIVA qu'il dirige et dont sort en ce moment le numéro 3, en est une émanation directe. Faute de locaux pour archiver, c'est donc à la Bibliothèque que sont conservées les archives, lesquelles faute de personnel, ne sont pas encore complètement triées ni inventoriées. C'est pourquoi elles restent fermées au public malgré de nombreuses demandes.

Le Musée de l'Homme gère lui-même dans ses services une Photothèque et un Département d'Ethnomusicologie pour les documents sonores. Il héberge également le Comité du film ethnographique dirigé par Jean ROUCH.

Des projets, vieux de vingt ans, de regroupement de ces services, souvent complémentaires, dans une grande médiathèque, sont encore d'actualité dès lors qu'on parle réorganisation et modernisation du Musée.

En effet la Bibliothèque du Musée de l'Homme est un établissement très traditionnel comme le Musée, elle a été peu touchée jusqu'à présent par les progrès et révolutions informatiques et documentaires . Il y a plusieurs raisons à ce retard mais surtout elle n'a jamais été dotée en crédits et en personnels suffisants pour promouvoir une telle politique. Mais aujourd'hui, l'établissement s'il ne veut pas tomber en désuétude totale et irréversible doit passer à la vitesse supérieure et se doter - malgré les obstacles dont il s'était jusque là persuadé qu'ils étaient insurmontables-des moyens technologiques qui lui permettront de maintenir sa qualité scientifique.

PLAN DE MODERNISATION GESTION

Il s'avère en effet que brancher une lampe hallogène, un micro-ordinateur - voire même un banal photocopieur -, relève de l'exploit dans une bâtisse où le réseau électrique est toujours en 110 volts, réseau d'ailleurs défaillant quant à la sécurité.

Les locaux, l'accès libre, la classification de la bibliothèque du Congrès de Washington = tout était d'avant garde en 1938 ! 50 ans ont passé, la Bibliothèque est restée en l'état, à ceci près qu'il pleut dans la salle de lecture, qu'il neige sur «Hawaï» - enfin, dans les magasins d'Amérique - et qu'une fine poussière recouvre aussi bien l'Afrique que l'Asie... Poussière tenace puisque l'ensemble des locaux n'a plus de couleur définie sinon celle d'Isabelle....

A son actif on peut cependant noter un accroissement considérable de ses collections, ce qui d'une certaine manière est probablement l'essentiel.

L'organisation de cette abondante documentation ne va pas aujourd'hui sans penser informatisation et sur ce plan rien encore n'est réalisé. Si le projet n'est pas encore définitif, il est au moins sous-tendu par une ferme volonté d'aboutir de l'équipe en place. Cela permettra-t-il de décrocher les crédits nécessaires des autorités de tutelle ? C'est ce dont elle est persuadée.

Ici tous les schémas sont à l'étude :

La priorité est sans doute de soulager les bibliothécaires de la lourdeur du catalogage en récupérant les notices catalographiques des réservoirs O.C.L.C. ou SIBIL (6) pour le courant, puis de passer à la phase de récupération en masse des fichiers existants sur ces mêmes serveurs. Quant à la gestion informatisée locale, elle pourra peut-être s'appuyer sur le mini ordinateur IBM du Muséum auquel sera raccordé sous peu le Musée.

RESEAU

Une meilleure gestion des fonds - si l'on compte sur l'informatisation - devra s'appuyer sur la constitution d'un réseau des bibliothèques de sciences humaines et surtout des disciplines propres. C'est pourquoi déjà les contacts sont en cours avec des bibliothèques comme celle du laboratoire d'ethnologie de Paris X, Nanterre, dépendant du CNRS et participant à la banque FRANCIS, celle de l'ORSTOM et singulièrement du CEDID (7) celle du laboratoire d'anthropologie sociale du Collège de France, celle aussi de l'EFEO (Ecole française d'Extrême-Orient), celle du Musée de Saint-Germain. La masse documentaire doublée de la masse des recherches et demandes d'accès aux documents nécessite sûrement le partage des tâches, et spécialement le partage des acquisitions. Il s'agit donc bien de monter un véritable réseau autour d'un champ documentaire. Ce réseau sera d'autant plus efficient qu'il s'appuiera sur les mêmes méthodes scientifiques et technologiques.

La Bibliothèque du Musée de l'Homme se doit de participer aussi à la banque de données FRANCIS pour l'ethnologie d'une part et pour la préhistoire d'autre part, puisqu'elle est probablement le lieu du plus grand nombre d'acquisitions (3.000 par an). La DBMIST alertée et enfin consciente de ce problème va entamer des discussions avec le CDSH (8) , siège de FRANCIS pour qu'une interface soit réalisée entre LC MARC (format des notices récupérées sur OCLC) et le format d'entrée actuel sur le logiciel HARMONIE de la base.

Le budget propre ne permettra rien de tout cela, étant entendu qu'il suffit à peine à l'exhaustivité des achats documentaires (9) et qu'en 10 ans, pas un train de reliure, - sinon-pour quelques périodiques courants n'avait été envisagé à la Bibliothèque.

Un véritable sujet d'inquiétude est celui de la conservation de ce patrimoine unique en France et même au-delà, puisque les chercheurs en ethnologie les plus connus d'Europe déclarent ne fréquenter que la Bibliothèque du Musée de l'Homme à Paris ou The School of Oriental and African Studies de Londres, du moins dans le domaine africaniste et pour l'Europe.

Ce constat se double du fait que bon nombre d'ouvrages de base de théorie historique, sont aujourd'hui épuisés et qu'ainsi la bibliothèque n'est jamais à l'abri du pillage ou du vandalisme. L'opportunité offerte par la DBMIST avec un «concours de reprints»- proposé au début de l'année - a permis à la Bibliothèque en collaboration avec le département des Archives du Musée de monter un programme de réimpressions en Histoire de l'anthropologie constitué de 40 ouvrages des XVIIIème, XIXème et XXème siècles. Lauréate, la Bibliothèque du Musée de l'Homme va donc ouvrir une collection de «reprints» dont le premier titre sortira courant janvier 88 chez l'éditeur Jean-Michel PLACE - il s'agit du premier ouvrage sur le jazz d'André SCHAEFFNER, ethnomusicologue réputé.

Il sera préfacé par Frank THENOT, célèbre pour ses émissions de jazz dans les années 60.

Malgré l'exiguïté de ses locaux, situation bien parisienne, la Bibliothèque veut sortir de l'ombre de ses murs grisâtres et, si elle était au «Paradis» il y a cinquante ans, elle semble plutôt, si on se fie à l'aspect extérieur, avoir passé bien des années au purgatoire, mais nul ne doute, et son personnel moins que d'autres, qu ' elle revienne un jour au Paradis au plus haut de la colline de Chaillot, surtout si elle bénéficie des travaux de modernisation en cours au Musée.

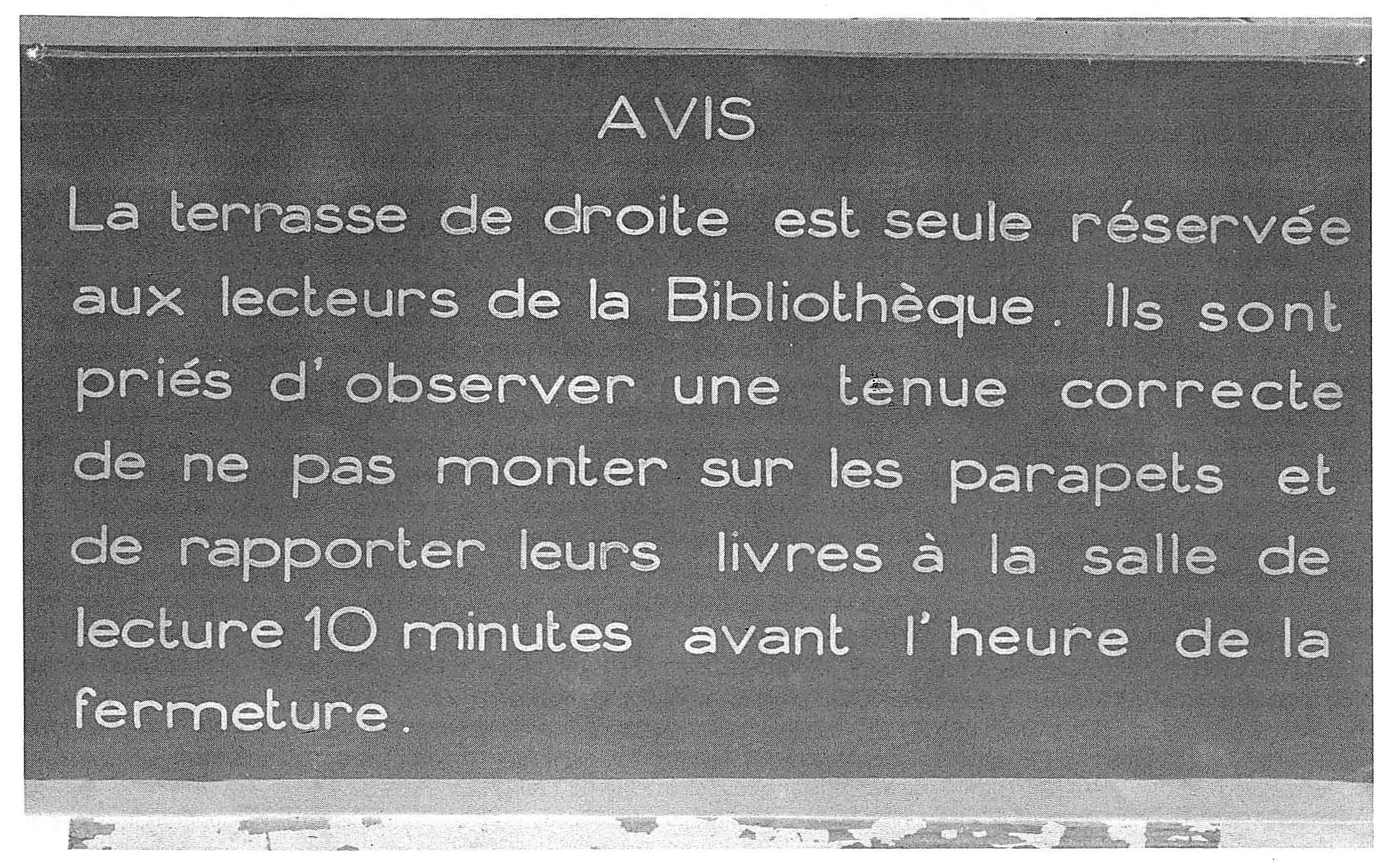

LES LECTEURS /TERRASSE

Vestige d'une heureuse époque - pour les lecteurs de la Bibliothèque au moins - qui séjournaient et étudiaient sur les terrasses dominant la Seine, la Tour Eiffel et tout Paris.

Des lecteurs plus sportifs que d'autres, montés sur les parapets avaient alarmé les passants de la Place du Trocadéro, qui, croyant bien faire avaient alerté les pompiers.

C'est alors que l'on ferma l'accès aux terrasses!

2. Ibid. retour au texte

3. LAMECH - liste d'autorité matières, encyclopédique, collective et hiérarchisée. retour au texte

4. RAMEAU - Répertoire d'autorité matières encyclopédique et alphabétique unifié. retour au texte

5. O.C.L.C. réseau de bibliothèques américaines dont la Bibliothèque du Congrès - produisant un catalogue commun. retour au texte

6. SIBIL - Système intégré de gestion de Lausanne, pratiqué à Montpellier et Bordeaux. retour au texte

7. CEDID : Centre de documentation et d'information scientifique pour le développement. retour au texte

8. CDSH : Centre de Documentation en Sciences Humaines du CNRS. retour au texte

9. Le coût du livre en Ethnologie ou Préhistoire voisine de plus en plus avec celui des ouvrages dits de sciences «dures» : environ 400 F. retour au texte