Index des revues

- Index des revues

Compte rendu de la journée normalisation et documentation

- 1. le catalogue collectif national ou pan-catalogue qui puise dans deux grands réservoirs de notices bibliographiques, la base Opale de la BN et la base OCLC, ce qui est possible parce que ces réservoirs respectent les recommandations internationales de l'IFLA ;

- 2. le projet pilote européen de prêt entre bibliothèques qui s'appuie sur les normes OSI (interconnexion des systèmes ouverts) de l'ISO.

- Le Comité d'Orientation et de Suivi Informatique et Applications (COSIA) qui coordonne les actions de normalisation dans le domaine de l'informatique et de ses applications (bancaire, robotique, imagerie électronique, documentaire...) est un des Comités d'Orientation et de Suivi créés à l'initiative de l'AFNOR chaque fois qu'elle estime nécessaire de s'entourer de partenaires intéressés pour l'aider à définir et préciser les programmes de normalisation. Elle associe à cette démarche les bureaux de normalisation concernés par les domaines visés et informe le Conseil d'Administration de la création ou de la suppression éventuelle d'un comité d'orientation et de suivi.

- au ministère de l'éducation nationale :DBMIST

- au ministère de la recherche : DIST

- au ministère de la culture et de la communication : Direction du Livre, Bibliothèque Nationale

- des représentants : de la Documentation françaises, de l'INIST, d'écoles : FNSP, INTD, ENSB, d'entreprises : Institut français du Pétrole.

- les journées d'études

- la publication de documents : normes, vocabulaires

- projets d'ouvrages de synthèse, de sessions de formation en liaison avec les Ecoles, d'outils promotionnels

- au niveau des experts de la normalisation

- au niveau des organisations internationales et des associations internationales telles que ISO, UNESCO/PGI/UNI-SIST, IFLA (UBCIM) pour que la France s'exprime d'une seule voix. Enfin M. Pelou préconise la coopération en matière de normalisation

- Le fait que les normes principalement de description bibliographique, soient proposées surtout comme matières à concours empêche une perception plus fonctionnelle de la normalisation et l'adhésion à des normes qui devraient être surtout des outils évoluant avec la profession.

- L'évolution du projet de description des images fixes

- Le coût des normes

- ISO/DP 10160 : Prêt entre bibliothèques : définition de service

- 10161 : Prêt entre bibliothèques : spécialisation de protocole

- 10162 : Recherche et mise à jour : définition de service

- 10163 : Recherche et mise à jour : spécification de protocole

- le travail sur les AACR2

- le travail de normalisation nationale dans le cadre du conseil canadien des normes

- le travail de normalisation internationale dans le cadre de l'ISO.

- les propositions formulées :

- littérature grise

- translittération

- format

- les nouvelles technologies devraient être un levier pour l'adhésion à l'esprit de normalisation

- la nécessité de plan de formation tant initiale que continue,

- une coopération internationale accrue.

Compte rendu de la journée normalisation et documentation

17 novembre 1988, ENSB

MATTERET, AFNORP RESENTATION DE LA JOURNEE

Après le discours d accueil de M. Keriguy, directeur de l'ENSB, Mme Lemelle, à la place de M. Peretti, directeur de la DBMIST, insiste sur l'importance de la normalisation pour la DBMIST en prenant pour exemple la mise en place de deux grands projets :

M. Laurent, directeur "Produits/Services/ Prestations" à l'AFNOR présente la journée comme un moment privilégié de contacts entre normalisateurs et utilisateurs de normes et demande aux participants un maximum d'interactivité. Il rappelle les principales caractéristiques du système normatif français.

LA COMMISSION GENERALE DE DOCUMENTATION : SA MISSION ET SON ORGANISATION.

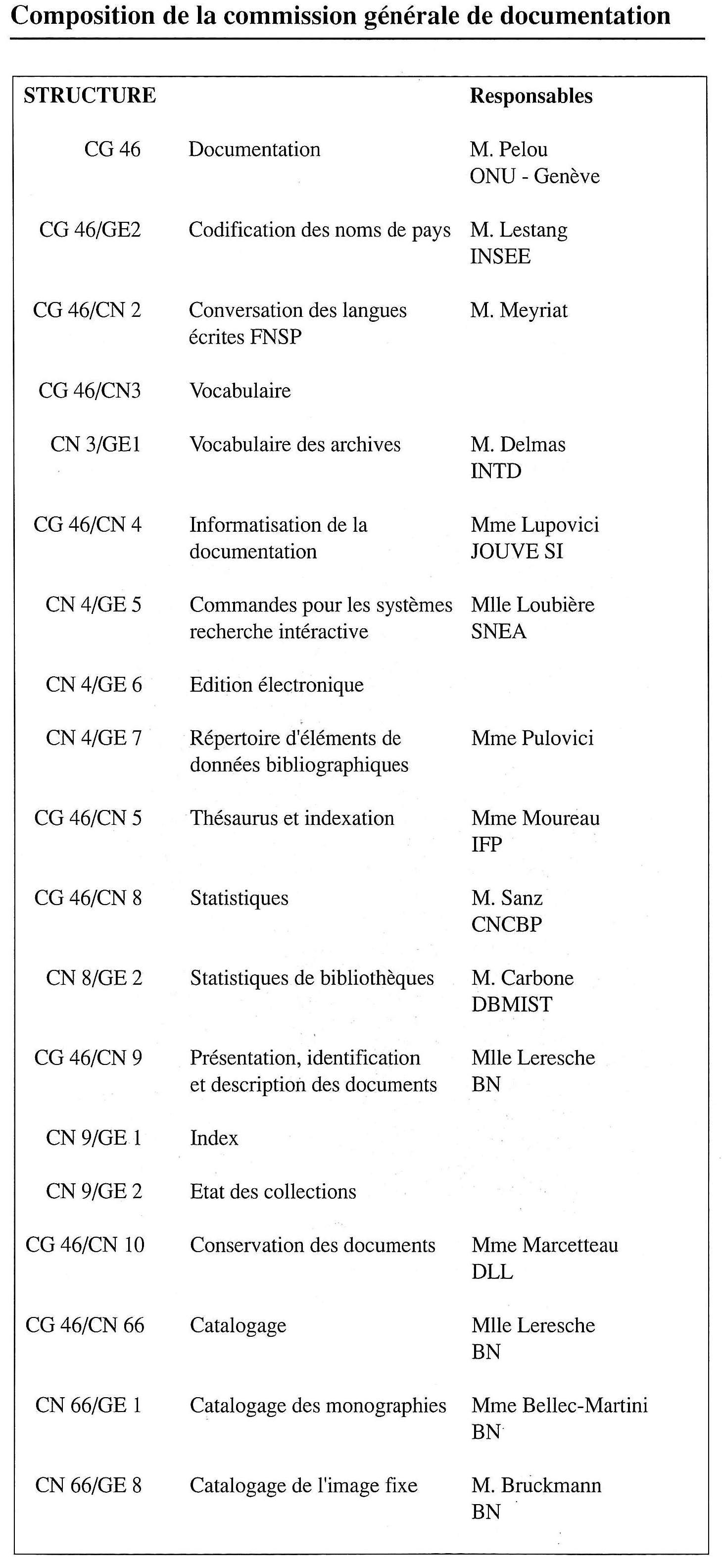

Le président de la commission générale, M. Pelou, indique que cette commission se situe dans la structure de normalisation de l'AFNOR qui prévoit quatre niveaux d'instances de travail qui se différencient par leurs fonctions et leurs pouvoirs :

Un comité d'orientation et de suivi peut recouvrir un ou plusieurs domaines de normalisation tant horizontal que vertical ou une filière d'activité. Un comité d'orientation et de suivi formule des avis et des propositions notamment au Conseil Supérieur de la Normalisation sur les orientations stratégiques à donner au programme ainsi que son exécution. Le programme comprend, outre l'élaboration des travaux techniques et les participations européennes ou internationales, toute activité éventuelle de développement intéressant le secteur, le comité d'orientation et de suivi pouvant formuler des observations sur le financement de ce programme.

L'AFNOR se charge de l'animation de ces comités (secrétariat et présidence) et s'assure de leur représentativité, une place particulière étant réservée aux adhérents de l'association et aux bureaux de normalisation concernés. Les commissions générales (CG)

L'AFNOR crée des commissions générales, gestionnaires d'un domaine pour la programmation et la coordination dans ce domaine. Ces commissions établissent les priorités et les dates cibles correspondantes pour les travaux nationaux (notamment les dates cibles pour mise en enquête probatoire). Elles établissent les stratégies internationales correspondant au domaine géré.

Elles sont composées des organismes représentatifs des intérêts en cause et leur durée de vie est liée au domaine. Elles se réunissent au moins une fois par an et elles n'effectuent pas de travail technique.

Les commissions de normalisation(CN) Elles sont chargées de l'élaboration des avant-projets de normes.

Elles dépouillent les enquêtes probatoires et enquêtes sur fascicules de documentation et normes expérimentales.

Elles préparent les votes techniques sur les projets internationaux, proposent à l'AFNOR les délégations françaises aux comités et sous-comités internationaux ainsi que les experts aux groupes de travail.

Ces Commissions de Normalisation siègent normalement au sein des bureaux de normalisation et, à défaut, à l'AFNOR. Elles sont composées d'experts représentatifs des groupes d'intérêts concernés. Leur durée de vie est liée au domaine et à l'intérêt de la normalisation dans ce domaine, et elles se réunissent autant que nécessaire.

Elles peuvent créer des Groupes d'Experts.

Les groupes d'experts (GE)

Ils ont pour tâche de préparer un avant-projet de norme françaises (ou une série homogène d'avant-projets) et de donner un avis technique sur un document international à l'étape "avant-projet de norme".

Les experts qui composent ces groupes sont nommés par la Commission de Normalisation et désignés en principe à titre personnel. Leur effectif est limité pour assurer l'efficacité du travail. La durée de vie de ces groupes est limitée et ils sont dissous lorsqu'ils ont accompli la tâche qui leur a été confiée, ou en l'absence d'activité pendant 18 mois.

Ils se réunissent aussi souvent que nécessaire.

M. Pelou précise ensuite que la composition de la commission générale de documentation rassemble des professionnels de différents établissements ou directions appartenant :

Le secrétariat est assuré par l'AFNOR, en la personne de Mme MATTENET. Ce sont ensuite les objectifs de la commission qui sont développés :

1. Mettre en oeuvre une normalisation orientée vers les utilisateurs et les échanges entre professionnels.

L'AFNOR est le comité membre français de l'organisation internationale de normalisation ISO, (ainsi que du Comité Européen de Normalisation, CEN) et la structure des instances de travail est calculée sur la structure du comité technique ISO/TC 46.

2. Etablir des priorités et déterminer le programme de travail

3. Contribuer à une coopération inter-organismes.

La norme n'a pas pour vocation de répondre aux besoins spécifiques d'un organisme, elle serait plutôt le plus grand dénominateur commun de la collectivité professionnelle.

4. Promouvoir la normalisation dans le domaine de la documentation.

5. Participer à l'internationalisation de la documentation

1. entre les professionnels :

M. Pelou lance un appel pour une meilleure participation aux travaux et à une attention plus grande à l'application des normes.

2. avec les éditeurs :

Tout en manifestant une certaine déception de ne pas avoir reçu de réponse à sa lettre au président du syndicat national de l'édition, M. Pelou forme le souhait que les métiers du livre et de l'édition participent aux travaux, en particulier sur l'édition électronique, la permanence du papier ou l'ISBN.

3. avec les spécialistes des domaines proches, comme l'informatique, les télécommunications ou les mémoires optiques.

M. Pelou en appelle à une mobilisation des professionnels réunis ce jour-là autour de la normalisation, qui est à la base de notre métier non seulement pour le traitement des documents mais aussi pour l'échange national et international, une participation plus active aux structures normalisatrices et associatives concernées, une coopération avec les autres formes évolutives des technologies que nous utilisons notamment les télécommunications et supports optiques.

M. Pelou conclut en soulignant le rôle de l'AFNOR et de la commission générale comme espace neutre de veille permanente. Il convient de s'en servir et de savoir s'en servir dans l'intérêt de notre profession, oublier les clivages professionnels, entre bibliothécaires des bibliothèques universitaires ou publiques, documentalistes et éditeurs, dépasser les clivages professionnels en raison de l'évolution des nouvelles technologies.

RENCONTRE AVEC LES PRESIDENTS DES COMMISSIONS DE NORMALISATION

Les textes présentant les travaux des commissions ont été envoyés à l'avance à chaque participant qui est invité à poser des questions aux présidents des commissions : Mlle Leresche, Mme Lupovici, M. Meyriat et M. Sanz.

Littérature grise :

Mme Forget de l'OMS souligne un besoin de normes ou de guide d'application des normes spécifiques à la littérature grise. A ce sujet, on cite la base SIGLE de l'INIST, la base BIBLIOS de la Documentation françaises. Mme Moline indique l'activité de la BN dans ce domaine, M. Pelou signale un travail sur la gestion des publications officielles en Afrique francophone et la DIST déclare son soutien pour ces questions.

Questions diverses :

La pause café permet d'aborder d'autres questions et de découvrir le stand AFNOR tenu par des représentantes de la délégation régionale de Lyon.

DEBAT SUR L'UTILISATION DES NORMES DOCUMENTAIRES A L'ECHELLE NATIONALE A L'AIDE DE CAS CONCRETS.

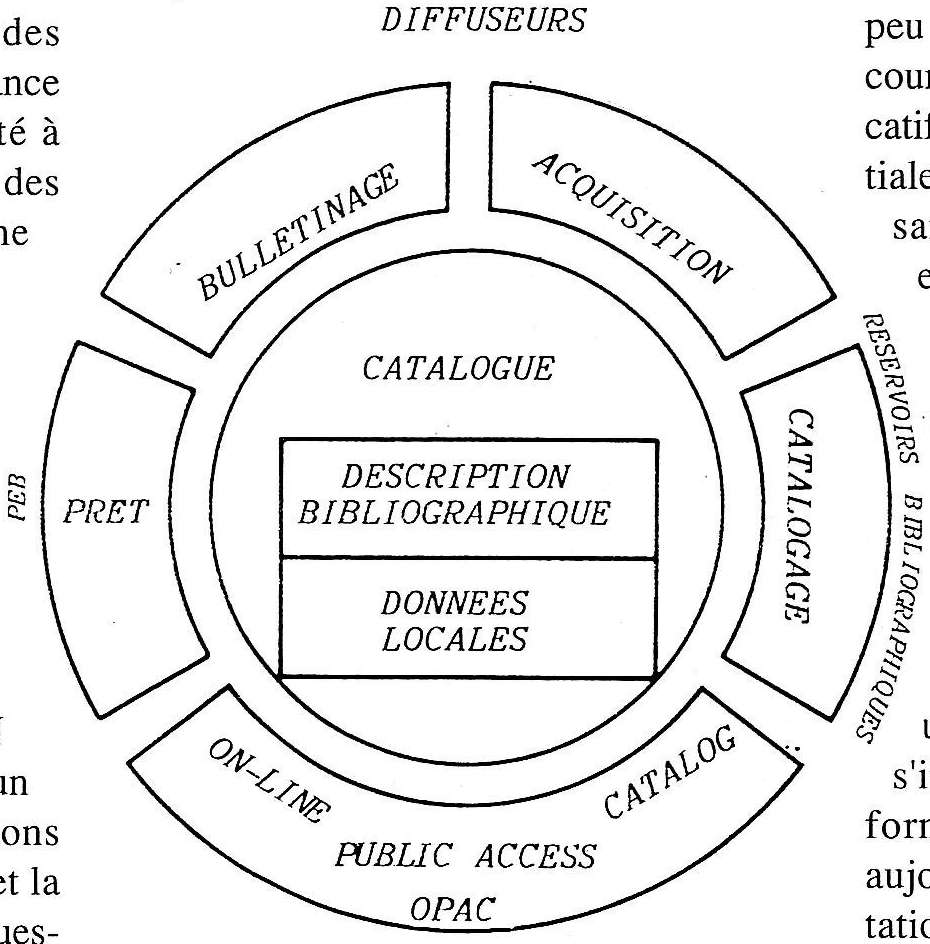

En l'absence de Mme Dusoulier, directeur de l'Institut National d'Information Scientifique et Technique qui devait nous faire profiter de son expérience pour poser les préalables du débat en soulignant l'imbrication des normes dans les domaines de l'édition électronique, des bibliothèques et des systèmes d'information et en illustrant cette imbrication par des exemples tels que les formats, les problèmes posés par l'application des normes de translittération et les coûts prohibitifs des interfaces, Mme Lupovici (de Jouve - Systèmes d'information) fait un exposé sur l'intérêt de l'interconnexion des systèmes ouverts dans les applications aux bibliothèques. Catherine Lupovici présente une modélisation des fonctions qui doivent communiquer :

Elle signale les quatre avant-projets de l'ISO en discussion le jour même à Washington :

Françoise Leresche, conservateur à la Bibliothèque Nationale, indique de façon très approfondie l'évolution des normes de catalogage.

Ces explications seront publiées prochainement dans une revue professionnelle. Gérard Briand présente l'utilisation des normes dans le cadre spécifique des bibliothèques publiques.

Martine Comberousse insiste sur l'importance des normes dans deux contextes bien précis, celui des CDROM et celui de la terminologie.

La deuxième partie de la journée est consacrée à deux aspects fondamentaux, l'un concerne la formation de la profession à la normalisation et le second l'enjeu et l'organisation de la normalisation à l'échelle internationale.

Successivement, MM. Keriguy, Delmas et Meyriat présentent de quelle façon l'enseignement de la normalisation est donnée dans leurs établissement respectifs : ENSB, INTD, FNSP. Ils font état d'une enquête commune menée auprès des anciens élèves de ces établissements sur l'impact qu'a pu avoir'pour eux l'enseignement relatif à la normalisation qu'ils ont reçu pendant leurs études. Les résultats de cette enquête sont, bien que peu nombreux par la faute des grèves du courrier, d'ores et déjà tout à fait significatifs et montrent que si la formation initiale elle-même n'est pas vraiment suffisante, la formation continue quant à elle est quasiment inexistante. Une analyse plus approfondie de 1 ensemble des réponses lorsqu'elles seront parvenues, permettra de tirer des conclusions beaucoup plus fines que lesquelques remarques que l'on a déjà pu faire. Le débat très animé qui a suivi ces présentations a permis de dégager £ un point fondamental : une réflexion s'impose à tous sur l'adéquation de la formation à la normalisation existant aujourd'hui aux métiers de la documen- . tation et de l'information. Celle-ci, dans sa forme initiale, doit couvrir non seulement la formation aux enjeux de la normalisation, à son organisation mais couvrir ensuite les normes proprement dites de la profession pour connaître leur existence et aussi, si besoin est, leur contenu. Enfin une connaissance des nouvelles techniques induites par les nouvelles technologies mises en oeuvre.

Une formation continue doit être assurée qui permettra cette mise à niveau indispensable dans tous les secteurs où les technologies vont très vite et permettra à terme que la normalisation soit associée non seulement à la recherche et à l'évolution des technologies mais aussi tienne mieux compte de l'expérience des gens sur le terrain acquérant de ce fait un label de qualité qui fera sa force.

Une des recommandations de cette journée est la constitution d'un petit groupe de réflexion qui, après avoir fait le constat précis de la situation, devra faire des propositions pour une meilleure formation. M. Roucolle, responsable du service bibliographique du Centre International de l'ISDS, introduit ensuite le débat sur les aspects internationaux par la présentation d'un cas concret : l'adoption de la nouvelle édition d'une norme ISO de translittération : coût et conséquence pour l'ISDS. Son exposé bien que bref mais complété par un papier plus détaillé, montre à quels enjeux économiques se mesure la normalisation et combien primordial peut être le choix d'une "bonne norme" qui peut être bonne un jour et ne plus être suffisante le lendemain parce que le paysage a changé. Ici encore on retrouve une idée qui a été plusieurs fois exprimée dans la journée, par Mme Lupovici en particulier, c'est que la norme bouge, qu'elle est vivante et se doit de l'être mais que tout cela a des conséquences économiques énormes.

M. Roucolle terminait son exposé par une constatation : la normalisation est un bien nécessaire.

Après cet exemple concret illustrant les enjeux de la normalisation internationale (quoi de plus international que le problème des translittérations nécessaires ?), la parole a été donnée à M. Winston Roberts responsable du programme de UBCIM à l'IFLA pour animer une table ronde à laquelle participaient aussi : M. Peter Canisius directeur au "Central Department Fédéral Highay Research Institute" (RFA) ; Ariane ILJON, administrateur principal à la Commission des communautés européennes, DG XIII; Ralph Manning, coordinateur supérieur des normes de la Bibliothèque nationale du Canada ; Mlle Françoise Bousquet, chef du service Technologies de l'Information et Applications à l'AFNOR.

M. Roberts après une brève présentation des différents intervenants cités plus haut, expliquait les travaux actuels et les grandes orientations de l'IFLA dans la lumière d'ailleurs du prochain congrès qui aura lieu à Paris en 1989.

M. Canisius faisait ensuite un exposé sur les actions de la FID (fédération internationale de documentation) en particulier en matière de CDU et sur l'organisation de la normalisation à l'ISO (sur laquelle est calquée l'organisation des commissions de normalisation AFNOR).

M. Manning montrait comment l'action de la normalisation centralisée à la Bibliothèque nationale du Canada était orientée vers trois pôles :

et comment cette action était orientée par la politique économique nationale de libre échange avec les USA, ce qui conduisait à une normalisation nationale dont l'effort essentiel portait sur le multilinguisme.

Mme Iljon présentait alors les grandes orientations de la Commission des communautés européennes (DG XIII) vis à vis de la normalisation et de la réglementation. Elle rappelait en particulier les directives 83/189 et 87/95 qui sont d'une importance considérable pour l'harmonisation et la normalisation dans les pays de la communauté.

La directive 83/189 en particulier fait état de l'obligation d'information mutuelle de tous les pays de la communauté relativement aux travaux de normalisation qu'ils entament. Ceci permet à tous une réaction en temps utile et évite le développement de divergences par trop difficiles à vaincre par la suite.

Quant à la décision du conseil du 22 décembre 1986 qui a été à la base de la directive 87/95, elle concerne les marchés publics et leur fait obligation de faire référence aux EN (normes européennes) et ENV (pré-normes européennes) dans leurs cahiers des charges relatifs aux technologies de l'information.

Mme Iljon donnait aussi une présentation générale de l'organisation de la normalisation en Europe.

Quant à Mlle Bousquet, elle insistait très fortement sur la nécessité absolue d'une véritable ouverture du milieu de l'information et de la documentation aux autres secteurs, à la connaissance de tous les outils modernes de support de l'information et à la base normative importante existant pour la communication.

Mlle Bousquet rappelait que les spécificités de certains secteurs professionnels ne doivent pas obligatoirement déboucher sur des normes particulières. De nombreux outils existent, il faut les connaître et les utiliser.

L'AFNOR est le point de passage pour la connaissance et l'élaboration de ces différents outils normatifs, lieu de concertation.

M. Pelou concluait alors cette journée en remerciant vivement les différents intervenants et tout particulièrement les intervenants étrangers, ainsi que les nombreux participants.

Il résumait ensuite l'ensemble des débats en faisant état de quatre grands points :