Index des revues

- Index des revues

SIBIL à l'Ecole polytechnique

SIBIL à l'Ecole polytechnique

Par Francine Masson, conservateurL a Bibliothèque de l'Ecole polytechnique a été créée en 1794, en même temps que l'Ecole ellemême, ce qui explique la présence d'un fonds ancien - près de 10.000 volumes - à dominante scientifique (mathématiques et physique) mais comptant aussi un nombre non négligeable d'ouvrages d'architecture, d'histoire et de récits de voyages. En effet, dès l'origine, les concepteurs de l'Ecole polytechnique ont voulu faire de la bibliothèque non seulement un support pour l'enseignement dispensé, mais aussi un moyen de culture générale. Encore aujourd'hui, la bibliothèque répond à cette double vocation scientifique et de culture générale. Installée à Palaiseau dans les nouveaux locaux de l'Ecole en 1978, elle compte actuellement près de 300.000 volumes dont 60.000 en libre accès et 2.500 titres de périodiques dont 700 vivants. Elle doit répondre aux besoins d'un public constitué par les élèves présents à l'Ecole, les personnes travaillant dans les laboratoires du centre de recherches, les enseignants et l'ensemble de l'encadrement et du personnel civil et militaire, soit en tout près de 2.500 personnes.

Elle fonctionne sur le principe du libre accès pour les documents actuels et les périodiques en cours. La classification utilisée est une CDU aménagée. La bibliothèque est divisée en secteurs, correspondant aux grands sujets traités : mathématiques, chimie et biologie, physique, sciences humaines, langues et culture générale, auxquels s'ajoutent les "secteurs" horizontaux dont la fonction de service recoupe celles de chacun des secteurs thématiques : les périodiques, le prêt entre bibliothèques et la gestion informatique. Chaque secteur a un responsable bibliothécaire-adjoint. Actuellement, chaque responsable de secteur est chargé des acquisitions, mais aussi de l'ensemble du circuit du document pour son domaine.

Une telle organisation, imposée en partie par l'architecture est grosse d'un risque de parcellisation et d'éclatement.

De plus, d'autres bibliothèques existent dans l'enceinte de l'Ecole : les bibliothèques des laboratoires. Théoriquement, elles sont réservées aux seuls chercheurs du laboratoire. Leur richesse et leur degré d'organisation bibliothéconomique est très variable d'un laboratoire à l'autre : elles vont de quelques documents affectés personnellement à des chercheurs jus-qu'à des bibliothèques bien constituées, avec un personnel à plein temps. C'est dans ce contexte qu'a été introduite l'informatique en 1980.

L'informatique

La première démarche d'informatisation répondait à la fois à un besoin : la création d'un catalogue sur support informatique dans le cadre du nouveau bâtiment, et à une opportunité : le changement de matériel prévu. Le choix s'est donc porté sur un système permettant d'obtenir, en temps différé, un catalogue de qualité, et fonctionnant sur une machine IBM. Il ne faut pas perdre de vue qu'à cette date les systèmes intégrés en temps réel n'existaient pas encore sur le marché français et même européen. Le choix s'est donc porté, dès 1978 sur SIBIL, le logiciel développé par la bibliothèque universitaire et cantonale de Lausanne. Mais le SIBIL de Lausanne fonctionnait sur IBM, dans un environnement CICS. Le choix de l'Ecole, pour le matériel IBM, s'était porté sur un environnement VM/CMS. Il a donc fallu procéder à une adaptation de SIBIL, pour pouvoir l'utiliser sur le matériel disponible à l'Ecole, car il n'était pas envisageable d'acquérir un matériel dédié àla bibliothèque. Toutefois, si l'environnement système a été modifié, la structure des données est restée identique, dans le respect du format MARC de SIBIL, très proche d'INTERMARC.

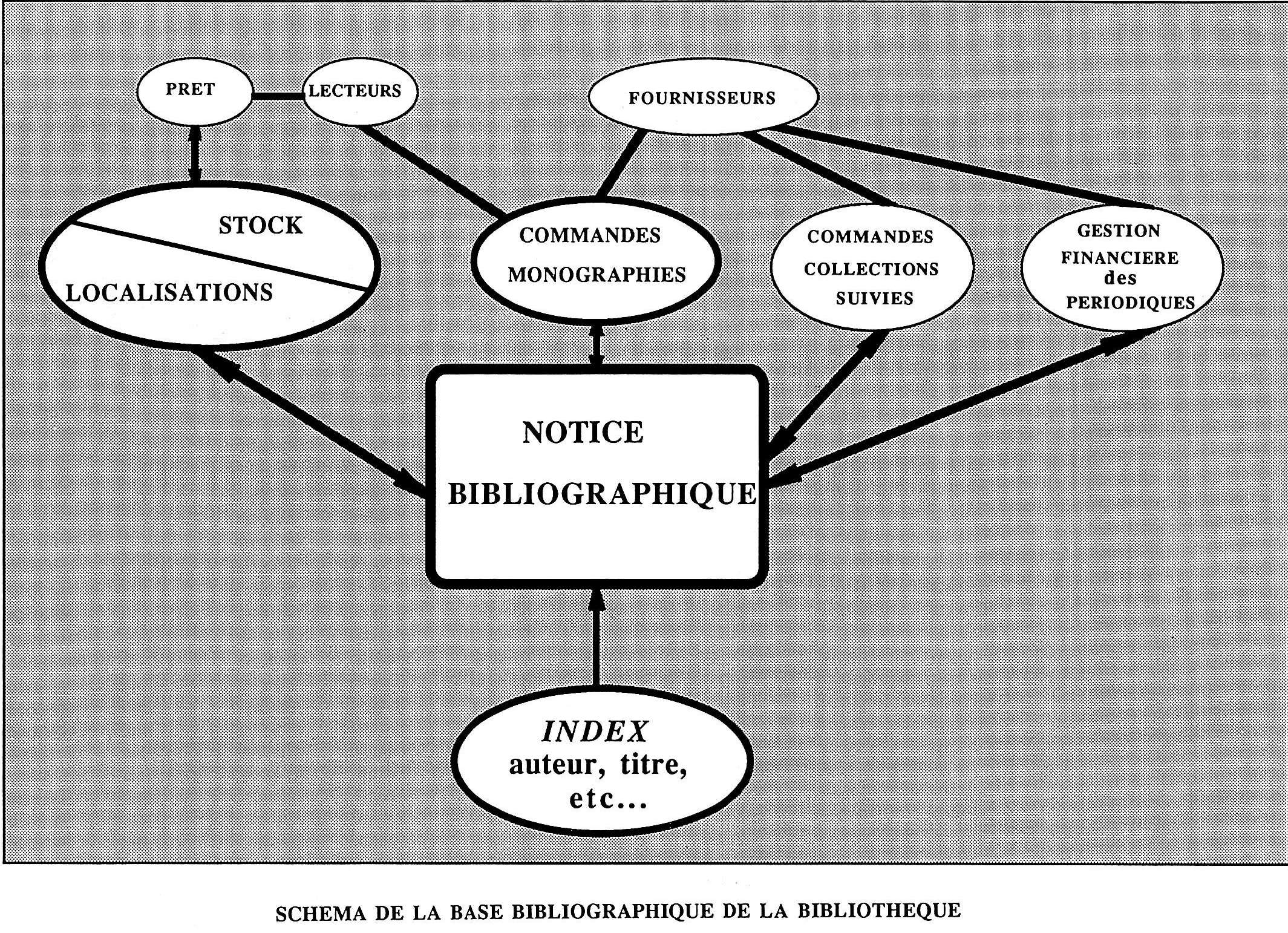

Il est évident que l'adaptation de SIBIL a demandé un important travail d'informaticien. Dès le départ, la bibliothèque a donc disposé, au sein de son personnel d'un, puis de deux informaticiens. De ce fait, les modifications et développements opérés à Lausanne n'ont pas été repris, chacun demandant la réécriture nécessaire au passage de CICS à VM/CMS. C'est pourquoi, tout en respectant scrupuleusement la structure des données bibliographiques, les développements spécifiques ont été effectués sur place. Aujourd'hui, le système SIBIL fonctionnant à la bibliothèque de l'Ecole est un système totalement intégré, depuis l'acquisition jusqu'au prêt et presque totalement en temps réel : seule la mise à jour des index se fait en temps différé, la nuit. La base bibliographique regroupe non seulement les ouvrages et périodiques de la bibliothèque, mais aussi ceux de la majorité des bibliothèques de laboratoires, ce qui permet une information et une localisation presque complète sur la totalité de la masse documentaire disponible à l'Ecole. La base est consultable en ligne par les usagers dans la bibliothèque elle-même, mais aussi dans chaque laboratoire ayant entré son fonds et par l'ensemble des usagers utilisant le réseau ETHERNET implanté sur l'Ecole. Les lecteurs ont à leur disposition une recherche par auteurs, mots du titre et mots matière, mais aussi une recherche par uniterme pris dans n'importe quelle zone indexée de la notice et combinable par les opérateurs booléens. La consultation de la base permet aussi de connaître la disponibilité d'un document et l'usager peut faire une demande de réservation en ligne, si le document est emprunté. En fait, le but poursuivi a été d'obtenir la plus grande transparence possible pour l'usager, qu'il recherche un document de bibliothèque ou d'un laboratoire. Le système permet également l'édition régulière de microfiches - auteurs et matières - qui sont largement diffusées à l'extérieur de l'Ecole, et de listes thématiques (nouvelles acquisitions par secteur, liste par sujet, etc.) qui sont diffusées en interne dans l'Ecole.

On peut maintenant considérer que le système en place à l'Ecole est un produit qui ne diffère guère dans ses fonctionnalités de l'ensemble des produits clés en main présents dans les bibliothèques. Toutefois, il s'apparente à un produit maison, car il n'y a pas de société de service pour le diffuser et sa mise en oeuvre, son exploitation et ses développements dépendent des informaticiens de la bibliothèque.

La prochaine étape du développement va être le travail en réseau avec les autres utilisateurs français de SIBIL. Des tests ont montré que l'échange de données en ligne ou en différé est possible. Un effort d'harmonisation de l'indexation matière va être entrepris. Le but poursuivi, dans l'intégration au réseau SIBIL est de rompre l'isolement de la bibliothèque et de la faire participer à l'ensemble du réseau documentaire qui se met en place dans les bibliothèques universitaires, à la fois pour signaler autrement que par microfiches les ressources internes et pour utiliser les ressources du réseau pour le catalogage, l'indexation et le prêt interbibliothèques.

Coût

La mise en place et le développement du système a pris près de 10 ans. De ce fait, les dépenses remontant à 10 ans sont devenues peu significatives. Par contre, on estime à 18 années/homme le travail effectué sur le noyau SIBIL d'origine. Pour ce qui est des machines, la bibliothèque n'a jamais été autonome, et la prise en compte de ses besoins a toujours été marginale dans les décisions de changement de matériel, dont le dimensionnement n'aurait pas été sensiblement modifié sans la bibliothèque. De plus, les dépenses informatiques intrinsèques de la bibliothèque ne sont pas comptabilisées et ne lui sont pas directement imputées.

Cependant, on peut estimer, compte tenu de la dépense globale de fonctionnement de l'IBM 4381 et du fonctionnement de SIBIL que la dépense de fonctionnement annuel, hors amortissement du matériel et hors frais de personnel est de l'ordre de 140.000 francs. En l'état actuel de l'imputation budgétaire, il est donc impossible d'établir un prix de revient pour une transaction (création d'une notice, enregistrement d'un lecteur, édition d'un bon de commande ...).

La bibliothèque aura besoin de mener une étude approfondie de ses coûts pour aboutir à une vision réaliste du coût réel de l'informatique.

L'impact de l'informatique

Au début de l'informatisation, le traitement était en temps différé : les bibliothécaires établissaient des bordereaux de catalogage, bordereaux qui étaient saisis par des dactylocodeuses. Il n'y avait pas d'interactivité dans la création et la modification d'information.

Peu à peu, le développement en temps réel et l'intégration des fonctions ont amené à la disparition totale du travail des dactylocodeuses et à une utilisation de plus en plus fréquente d'un terminal, en interactif, pour toutes les étapes du circuit du livre.

A terme, cela repose la définition des tâches et des responsabilités à l'intérieur de la bibliothèque : le clivage traditionnel entre les concepteurs et créateurs intellectuels de l'information (création de notices bibliographiques), et les réalisateurs (dactylographie et duplication) a totalement disparu, ainsi que la répartition des tâches et des responsabilités à travers le catalogage. La transition ne va pas sans un certain malaise : d'aucuns, qui ont peu à peu maîtrisé la création d'information bibliographique courante grâce à l'informatique peuvent être tentés de considérer que leur compétence, qui s'est modifiée et développée par rapport aux fonctions de codage, les assimilent à des bibliothécaires. Mais les tâches matérielles, sans intervention de l'informatique, sont de moins en moins valorisantes et plus mal acceptées. Par ailleurs, les bibliothécaires risquent de se sentir dévalorisés devant des tâches qui ne sont plus de leur seule compétence... En réalité, c'est la totalité du système bibliothèque qui se modifie avec l'informatique : la production de l'information bibliographique n'est plus qu'une fonction parmi d'autres, elle devient partageable avec d'autres établissements, on peut même acheter une notice "toute faite". Certes, la gestion documentaire reste un élément déterminant, mais son informatisation l'a désacralisée pour en faire un élément plus accessible à un nombre plus important d'opérateurs dans la bibliothèque.

Il y a donc une certaine disponibilité qui finit par se dégager à l'issue d'un processus d'informatisation, disponibilité plus évidente au niveau des bibliothécaires que des employés. C'est davantage une force de conception et de réflexion qui devient disponible plutôt qu'un temps libéré sur des tâches pratiques et matérielles. C'est pourquoi la bibliothèque peut désormais s'orienter vers une politique beaucoup plus tournée vers l'extérieur, d'abord vers la rencontre avec les usagers pour mieux suivre les évolutions de leur demande et mieux adapter les réponses à cette demande, puis vers le réseau des bibliothèques, pour élargir le champ documentaire disponible. Après dix ans d'informatisation en évolution constante, on peut considérer que la bibliothèque de l'Ecole est passée peu à peu du statut traditionnel de gestionnaire d'un stock de documents à celui de noeud de communication interne et externe pour l'Ecole..