Index des revues

- Index des revues

Les activités des étudiants à la section Sciences de l'Université de Nice

- les activités des étudiants,

- les types de documents consultés,

- les services utilisés.

- un questionnaire sur papier distribué aux étudiants mais pouvant comporter des réponses imprécises,

- ou une interview menée de façon classique par un membre du personnel de la Bibliothèque.

- 1. Date et heure de l'entrevue, récupérées directement sur l'ordinateur.

- 2. Présentation de l'étudiant

- Cycle : 1, 2 ou 3 selon le cycle d'études.

- Année : 0, 1 ou 2. Le zéro est reservé aux étudiants de troisième cycle pour lesquels la notion de première ou de seconde année d'études est inexistante.

- Discipline : 1, 2 ou 3 pour les premiers cycle (1 = DEUGA, 2 = DEUGB, 3 = DEUST). Pour les second cycle, les grandes disciplines ont été codées.

- 3. Heure d'arrivée à la bibliothèque

- 4. Fréquence des visites à la bibliothèque, notée sous la forme d'un nombre compris entre 0 et 99.

- 5. Huit activités sont envisagées :

- 1- restitution d'un livre

- 2- photocopie

- 3- renseignements

- 4- prêt-entre-bibliothèques

- 5- consultation de documents personnels

- 6- consultation de documents de la BU (livre, manuel, thèse, encyclopédie-dictionnaire, périodique)

- 7- utilisation des fichiers

- 8- emprunts

- le nombre de documents consultés au cours de la visite

- le type de fichiers consultés (auteurs ou matières)

- le type de documents empruntés (livre, manuel, thèse ou périodique).

- le premier cycle fréquente la Bibliothèque plutôt entre 11 heures et 16 heures,

- le deuxième cycle entre 11 heures et 17 heures,

- le troisième cycle, quant à lui, fréquente la Bibliothèque entre 12 heures et 17 heures.

- les étudiants étant autorisés à emprunter plusieurs livres, ils les emprunteraient en plusieurs fois, pour les restituer en bloc.

- une boîte aux lettres pour la restitution des livres se trouve sur le parvis de la Bibliothèque.

- la plus vraisemblable est que les interviews ayant en grande majorité été réalisées à partir de 11 heures et la restitution des prêts s'effectuant en début de matinée, une grande partie des étudiants qui réalisent cette activité n'a pas été sondée. (Tab 3)

- => 32,8% n'ont qu'une seule activité, dont :

- 4,9% rendent uniquement des documents

- 5,6% empruntent uniquement des documents

- 10,5% consultent seulement leurs propres documents.

- => 31,3% ont deux types d'activité

- => 1,5% seulement en ont cinq.

- 13,9% des étudiants rendent un ou plusieurs livres,

- 33,9% empruntent un ou plusieurs livres.

- les enseignants de Biologie du PCES (Premier Cycle des Etudes Scientifiques), en collaboration avec la bibliothèque, proposent à leurs étudiants d'appréhender la recherche documentaire à partir d'exercices sur ces périodiques,

- un carrel bien situé leur a été affecté.

- premier cycle première année 8,5%

- premier cycle seconde année 34,6%

- deuxième cycle 23,3%.

- 1 - Analyse de l'organigramme de la Bibliothèque et définition des services existants.

- 2 - Calcul du nombre réel de postes de travail, et estimation du pourcentage d'heures que chaque membre du personnel accorde à chaque service.

- 3 - Calcul, pour chaque service, du pourcentage d'heures qui lui est consacré.

- 1 - La direction, dont la principale tâche est la gestion de la Bibliothèque, c'est-à-dire : gestion du personnel, du matériel, comptabilité et secrétariat, coordination des tâches techniques, animation et impulsion.

- 2 - Le service d'accueil, d'inscription et d'orientation

- 3 - Les services de gestion des documents, qui réalisent l'ensemble des tâches de la sélection à la mise en rayons des différents types de documents.

- 4 - Les services d'aide aux lecteurs et de recherche des documents, comprenant :

- la formation des lecteurs

- la gestion des informations mises à la disposition des lecteurs grâce au Minitel (Service videotex)

- les activités de renseignement

- la recherche documentaire informatisée (RDI)

- 5 - Les services de prêt, comportant :

- le service du prêt des documents de la Bibliothèque, qui utilise le logiciel MOBIBOP depuis octobre 1986

- le service du prêt-entre-bibliothèque (PEB)

- 6 - Le service de reproduction des documents

- 7 - Le service des études et recherches, dont le présent article est un produit.

- Catégorie A 240% soit 2,4 postes

- Catégorie B 370% soit 3,7 postes

- Catégorie C 180% soit 1,8 postes

- Catégorie D 400% soit 4,0 postes

Les activités des étudiants à la section Sciences de l'Université de Nice

Résultats d'une enquête réalisée sur Minitel

Par Brigitte EYRIESPar Sophie JUAN

Par Michel MEINARDI

D epuis le congrès de l'AUPELF, en 1982 à Nice, l'évaluation est entrée dans nos habitudes. L'évaluation, mais qu'elle évaluation ? On a beaucoup disserté sur ce thème. Evaluation quantitative, évaluation qualitative, objective, subjective, etc... diverses méthodes ont été décrites et utilisées, particulièrement aux Etats-Unis, où nos collègues s'en préoccupent depuis une vingtaine d'années (1)

Divers types de rapports ou de statistiques ont précédé l'Enquête Statistique Générale des Bibliothèques Universitaires (ESGBU). Les tableaux de bord récemment mis en place par la Direction des Bibliothèques, des Musées et de l'Information Scientifique et Technique (DBMIST) pourront être un précieux outil dans ce domaine, à condition d'en exploiter correctement les données. Ils ne nous permettent pourtant pas de répondre à un certain nombre de questions que nous nous posions à la Section Sciences de la Bibliothèque universitaire de Nice concernant :

Intéressés par une évaluation quantitative, nous étions désireux de nous appuyer sur des outils statistiques et économétriques et non sur les motivations ou les appréciations du degré de satisfaction de nos usagers. Cette étude de marché de la population étudiante devait, pensions-nous, nous apporter un élément d'appréciation dans la décision, nous permettre d'évaluer des tendances et, dans l'avenir, d'effectuer des choix.

Le questionnaire

Avant d'établir concrètement ce questionnaire, un problème se posait : sous quelle forme allait-il être proposé aux étudiants ?

C'est surtout le problème du dépouillement des réponses, toujours long et fastidieux, qui nous a amené à utiliser une solution informatique.

Le Minitel avait déjà été utilisé pour la réalisation d'un guide du lecteur interrogeable par Minitel (2) sur le serveur vidéotex du Centre interuniversitaire de calcul de Nice et Toulon (CICNT). Pourquoi ne pas l'utiliser pour notre enquête comme instrument de saisie ? Cette solution originale nous permettait, en effet, de réaliser deux opérations en une, en évitant les erreurs de retranscription des réponses (dans le cas d'une enquête normale) sur un support informatique.

Pour mettre au point ce questionnaire, nous avons pris pour base de travail une enquête publiée en annexe d'un mémoire de maîtrise de Bordeaux (3) qui nous avait paru répondre aux mêmes préoccupations que les nôtres. En revanche, au moment où nous avons lancé cette enquête, nous ne connaissions pas encore le travail de nos collègues de Paris-X-Nanterre, publié plus tard et dont l'objectif est voisin (4)

Pour connaître les activités des étudiants (en effet, notre enquête ne s'intéresse qu'au public étudiant) et apprécier la manière dont ils utilisent les ressources de la Bibliothèque universitaire, c'est une étude quantitative que nous avons décidé de mener. Dans cette perspective, nous avons adopté, pour établir le questionnaire, une grille volontairement structurée et figée, en utilisant des questions fermées appelant des réponses positives ou négatives et non des questions développées.

Les données suivantes ont été retenues pour établir la grille de l'interview :

Pour les activités les plus importantes, consultation sur place de documents, utilisation des fichiers, emprunt de documents, des informations complémentaires sont demandées :

Le logiciel de dépouillement

Une fois le sondage terminé et au vu des résultats obtenus, nous avons développé un logiciel pour faciliter le dépouillement des réponses. Il devait nous permettre des tris sur les différentes catégories d'usagers et nous présenter les résultats sous une forme à la fois synthétique et parlante.

Quel est l'intérêt d'un tel logiciel ?

Tout d'abord, il permet de trier les résultats selon les catégories d'usagers de la bibliothèque. Il est ainsi possible de recommencer plusieurs fois les mêmes calculs sur des catégories différentes et de constater l'influence de certains facteurs, par exemple le stade d'avancement dans les études, sur les conditions d'utilisation de la bibliothèque.

Ensuite, il effectue la presque totalité des calculs, que ce soit le total des réponses de même type ou les pourcentages.

Enfin, il édite des matrices d'occurence pour un certain nombre de cas, facilitant ainsi le constat des relations entre les différentes activités.

Il est donc aisé d'obtenir grâce à ce logiciel, les résultats concernant les différentes catégories d'étudiants et leurs activités. Cependant, cette facilité peut rapidement se transformer en inconvénient, car si l'on n'y prend garde, on est très vite submergé par la masse de résultats dont l'interprétation est souvent difficile et même dans certains cas aléatoire.

Analyse des résultats

Etant donné la quantité de résultats obtenus grâce au dépouillement informatisé, nous avons regroupé ceux qui nous intéressaient en les synthétisant dans des tableaux insérés dans le texte à la suite des chapitres concernés.

L'enquête a eu lieu dans la salle de lecture, du 18 novembre 1986 au 11 mars 1987, avec des interruptions dues à des activités parallèles. Deux personnes furent chargées de réaliser les interviews. Les étudiants étaient interrogés au moment où ils quittaient la Bibliothèque, pouvant ainsi donner un bilan de leurs activités durant leur passage dans la section. Le sondage a été effectué entre 9 heures et 17 heures sur les cinq jours ouvrables de la semaine. Néanmoins, c'est de 11 heures à 16 heures que l'on a recueilli un maximum d'interviews (87,9%). Vu la précision des réponses demandées, l'entrevue s'est déroulée de manière volontairement directive, tout en conservant une certaine convivialité pour encourager la sincérité des étudiants. Intrigués par une enquête dont les réponses étaient directement saisies sur Minitel, ils s'y prêtèrent avec une relative bonhomie, d'autant que l'entretien était très rapide (3 ou 4 minutes au maximum).

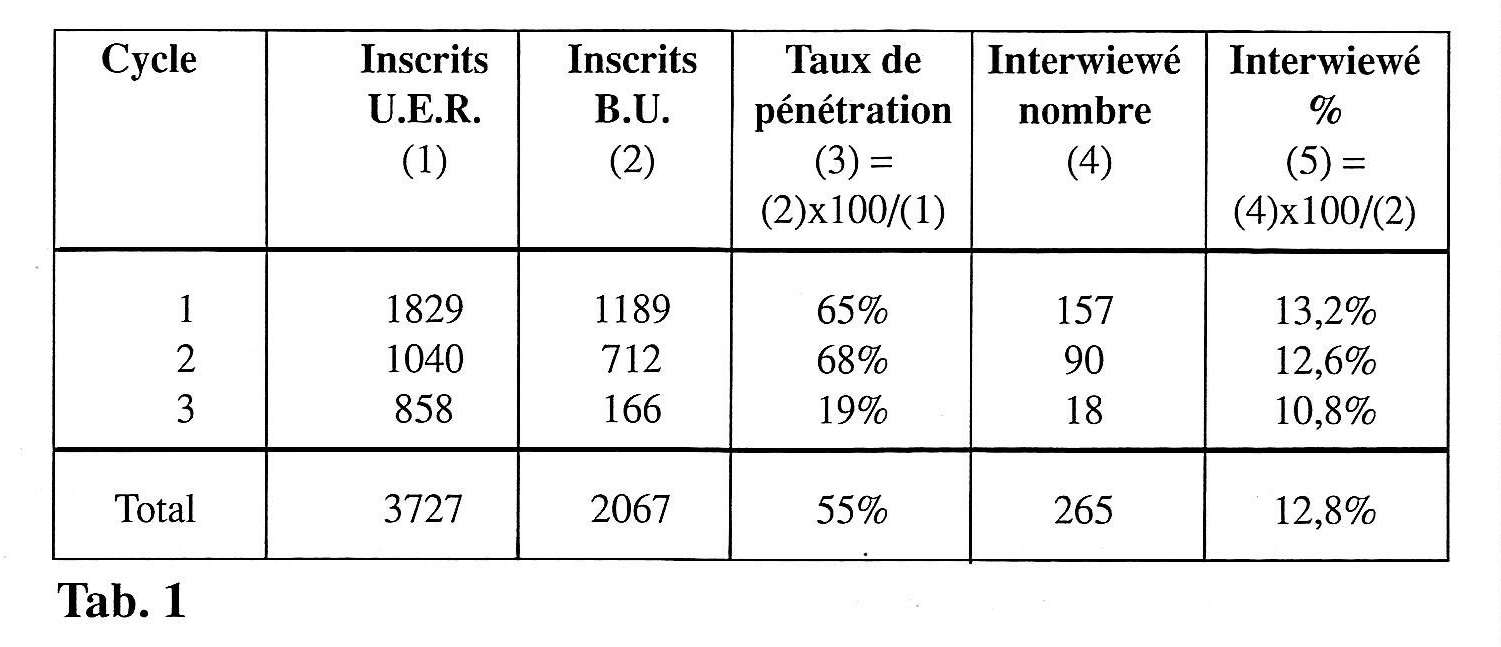

Compte tenu des conditions de déroulement, l'échantillon n'a pas été scientifiquement défini à l'avance. Il se trouve qu'il est effectivement représentatif de la population qui fréquente la Bibliothèque, comme le montre le tableau (Tab 1)

Il apparaît tout de suite qu'aucune interprétation sérieuse ne pourra être faite concernant le troisième cycle. Bien que le pourcentage d'interviewés reste correct par rapport aux inscrits à la Bibliothèque, leur nombre est vraiment trop faible pour être significatif.

On s'est donc surtout préoccupé d'inter-prêter les résultats globaux et accessoirement ceux concernant les premier et deuxième cycles.

Fréquentation

La plupart des interviews ayant eu lieu entre 11 heures et 16 heures, il est normal que le taux de fréquentation maximum se situe dans cette fourchette, avec un pic entre 12 heures et 13 heures (27,1%). Il semble que:

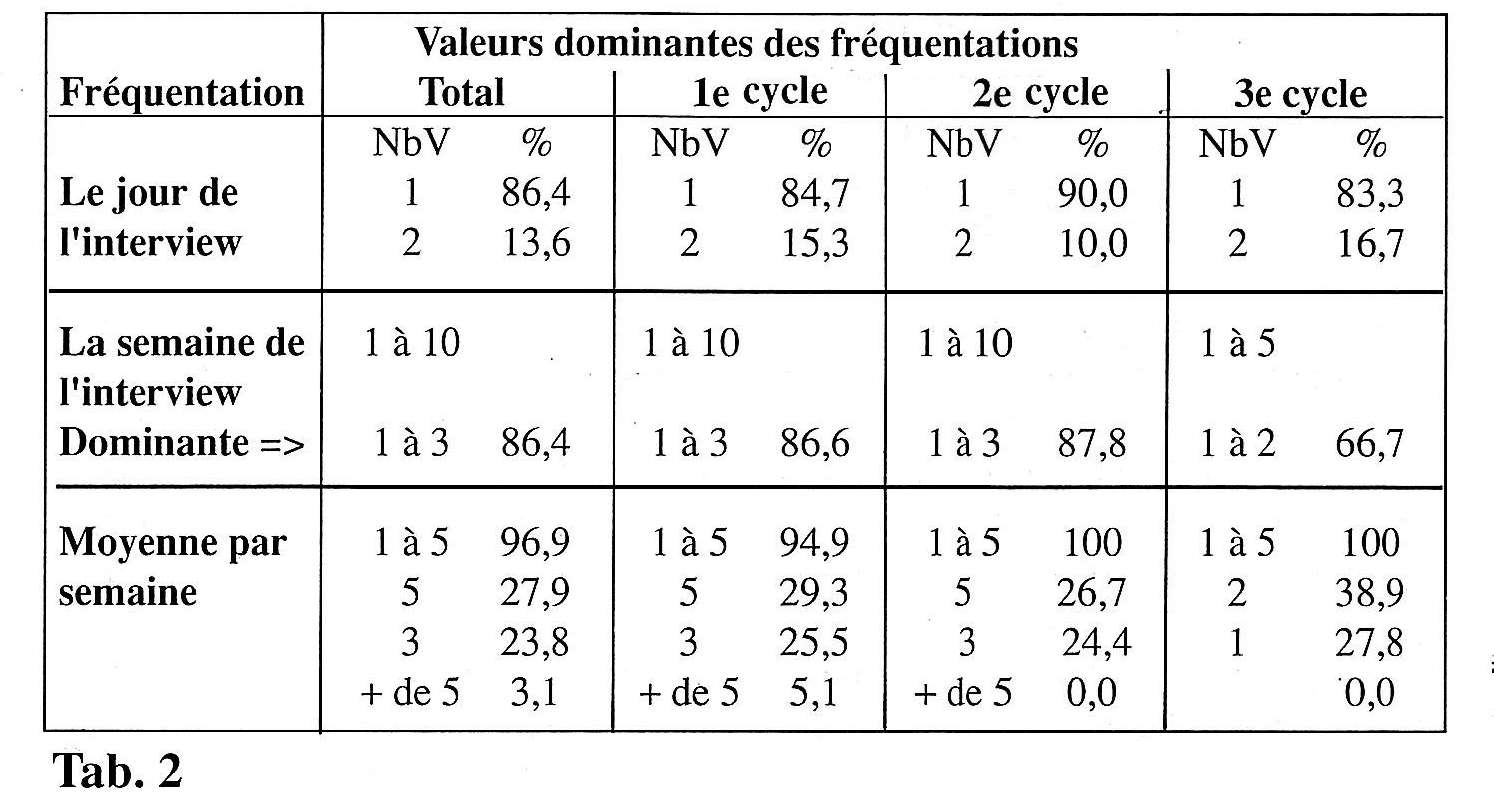

En comparant les réponses faites le jour de l'interview avec la moyenne des visites par semaine, on peut constater que les chiffres concordent assez bien, ce qui tend à confirmer la validité des réponses. 5 % seulement des premiers cycles viennent plus de 5 fois dans la semaine. Il n'y a pas de grosse différence entre le premier et le deuxième cycle, qui déclarent venir en général de 3 à 5 fois par semaine. En revanche, le troisième cycle fréquente beaucoup moins la Bibliothèque (1 à 2 fois par semaine). (Tab 2)

Activités

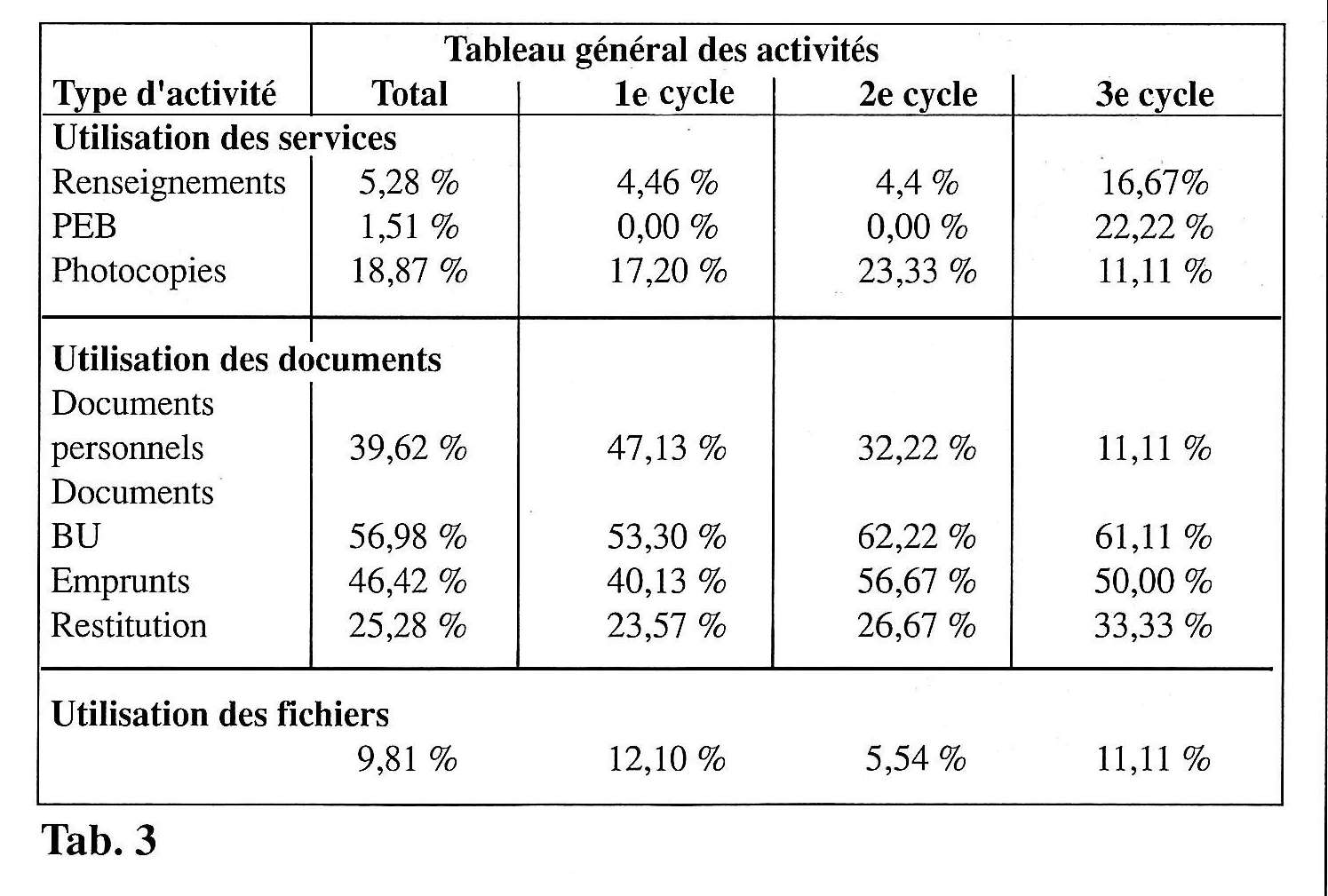

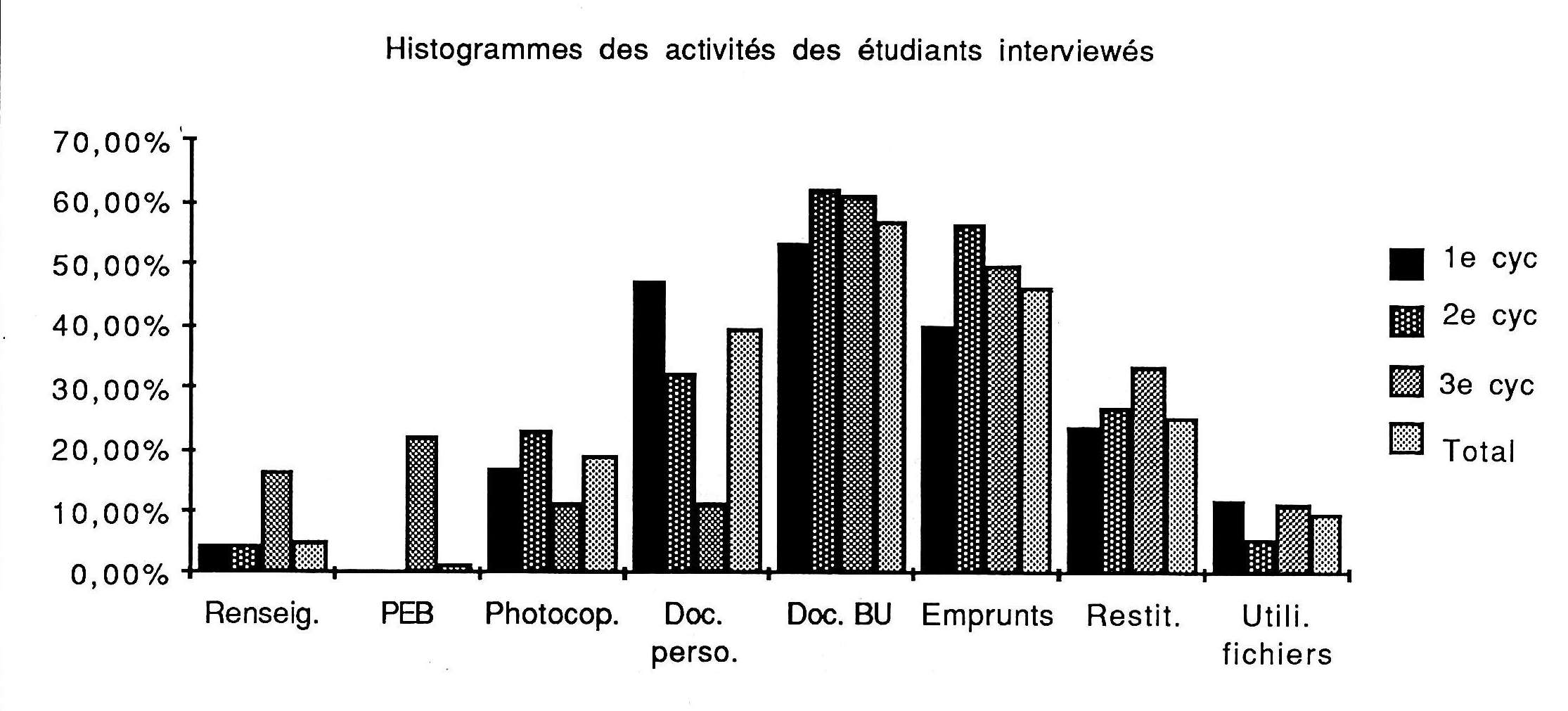

Comme il était prévisible, c'est la consultation et la circulation des livres (emprunt et restitution) qui constituent les activités principales. L'utilisation des documents de la Bibliothèque est importante, puisqu'elle atteint une moyenne de 56,9% et qu'elle est en augmentation sensible au-delà du premier cycle. Elle reste cependant insuffisante.

L'usage par les étudiants de leur propre documentation est également importante (39,6% en moyenne) et diminue au fur et à mesure qu'ils avancent dans leurs études. Elle semble toutefois montrer que la Bibliothèque sert souvent seulement de salle de travail (10,5% n'utilisent que leurs propres documents), voire de salle d'accueil (3,7% déclarent n'avoir eu aucune activité à la bibliothèque au cours de leur visite).

En rapprochant certains résultats du tableau des activités, on constate avec surprise que pour 46,4% d'emprunts, on n'a que 25,2 % de restitutions. Plusieurs hypothèses permettent d'expliquer cette distortion :

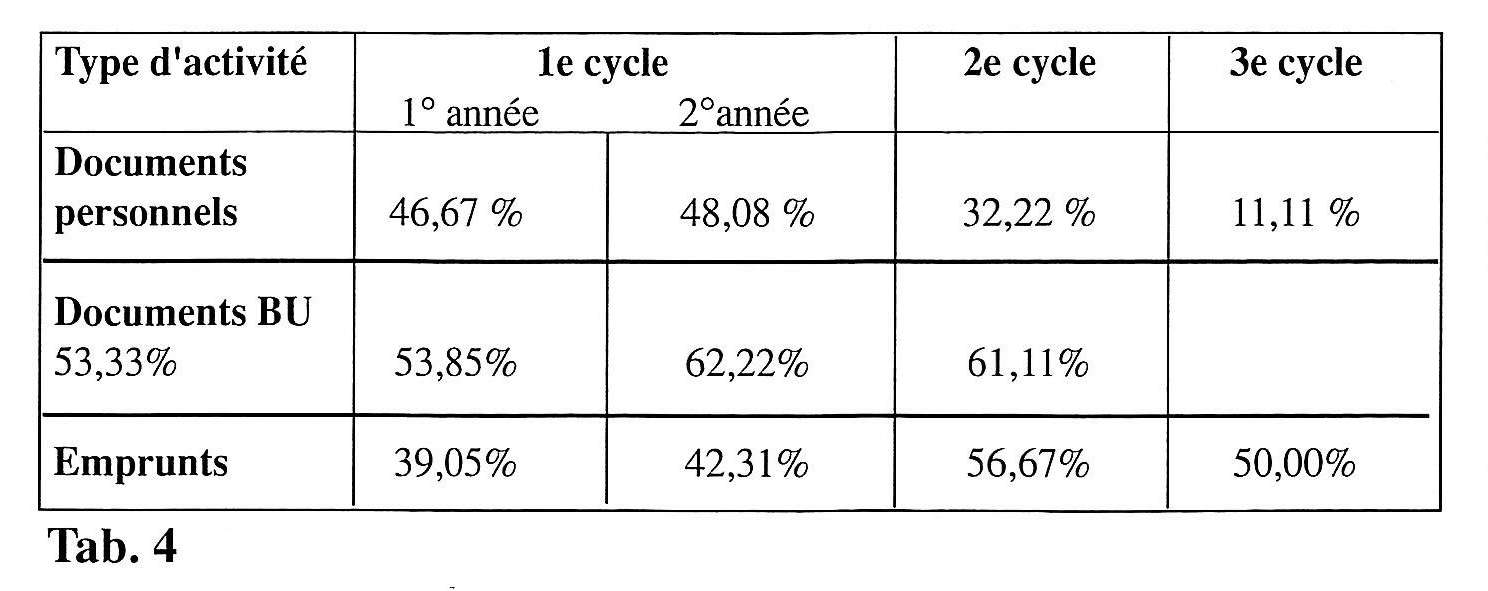

On constate également certaines corrélations entre l'usage des documents personnels, la consultation et l'emprunt des documents de la Bibliothèque. Au fur et à mesure que l'utilisation de leurs documents personnels baisse, la consultation et l'emprunt des documents de la Bibliothèque augmentent. On pourrait croire que l'amorce de cette tendance s'effectue en deuxième année du premier cycle, mais les chiffres nous montrent qu'elle n'est significative qu'à partir du deuxième cycle. (Tab 4)

En analysant les activités à partir des matrices d'occurrence, nous nous sommes rendu compte de l'intérêt de rassembler les résultats concernant les activités concomitantes des étudiants. Une partie du logiciel a donc été développée à cet effet. Lors d'une même visite, les étudiants remplissent de une à cinq activités (sur huit au maximum).

De même, on peut déterminer, à partir d'une activité jugée dominante, quelles sont les activités concomitantes. Par exemple : en même temps qu'ils consultent les documents de la Bibliothèque,

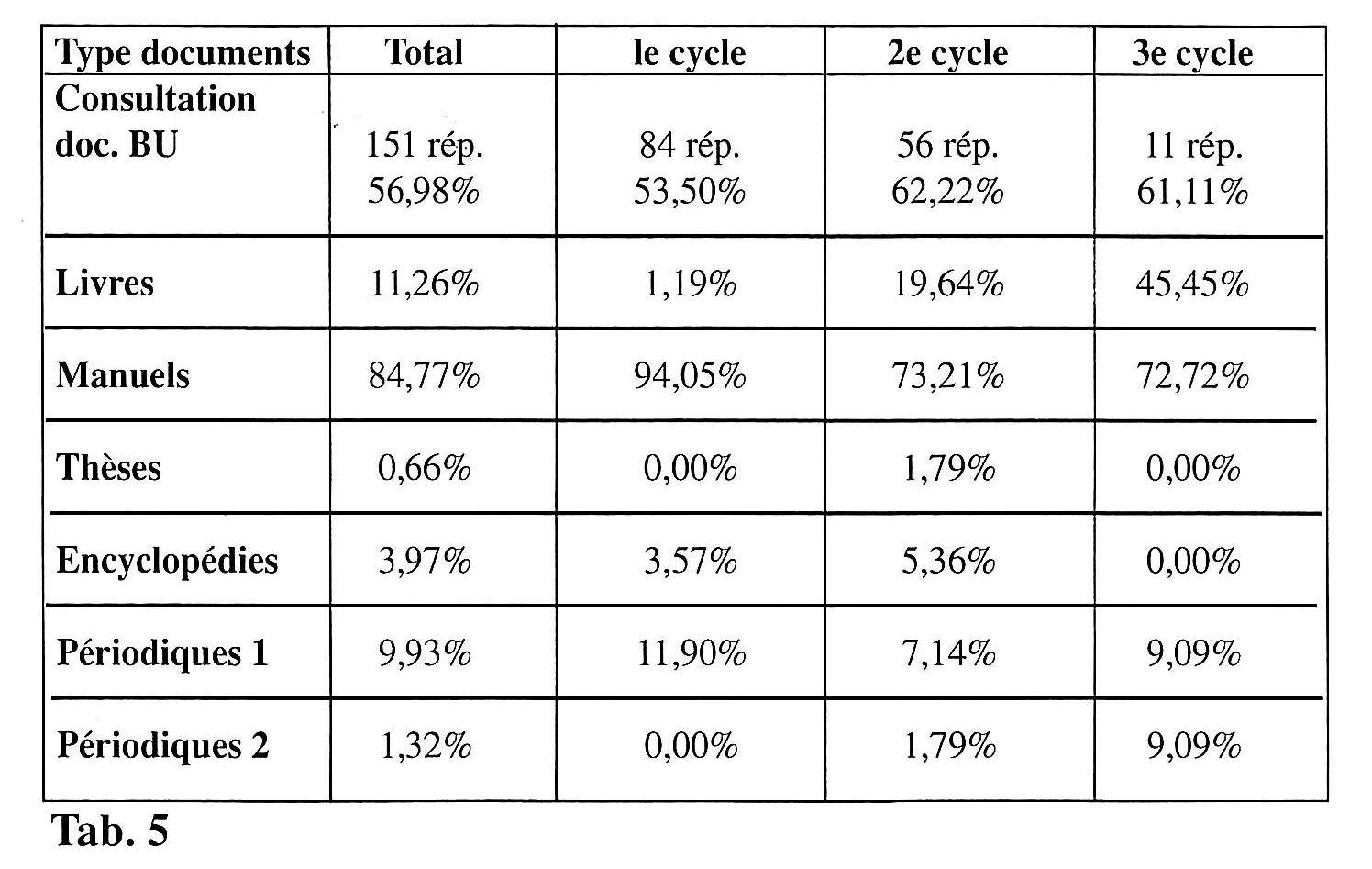

Types de documents

Pour ceux qui utilisent les ressources de la Bibliothèque, les manuels sont de loin les plus utilisés (y compris par les étudiants de troisième cycle). Rien d'étonnant, quand on sait que c'est sur cette catégorie d'ouvrages que portent l'essentiel de nos achats (près de 80% en 1987), comme c'est le cas, croyons-nous, de la plupart des sections Sciences. Le plus souvent les étudiants consultent de un à quatre manuels au cours d'une même visite. 10,6% seulement en consultent plus, c'est-à-dire de cinq à dix au maximum.

Les ouvrages de référence sont exclus du prêt, mais on peut constater que leur utilisation est faible (3,9%).

Les périodiques du premier niveau sont aussi exclus du prêt, mais ils sont relativement consultés. Surtout par les premiers cycles 11,9% contre 7,1% pour les deuxièmes cycles et 9,0% pour les étudiants de troisième cycle. Parmi les premiers cycles, les principaux utilisateurs sont des DEUGB : étudiants en sciences de la vie, dont certains déclarent avoir consulté jusqu'à 80 revues. On peut envisager deux raisons pour l'expliquer :

Les périodiques du second niveau sont prêtés, mais leur faible taux d'utilisation (1,3%) s'explique par le fait qu'ils n'intéressent que les étudiants de troisième cycle. Ils sont en revanche consultés sur place (Chemical abstracts et autres instruments bibliographiques) Les thèses, quant à elles, ne font l'objet que d'une seule réponse, encore pro-vient-elle d'un étudiant du deuxième cycle. On ne peut donc rien en conclure.

Les autres documents ("livres" dans les tableaux) sont encore passablement utilisés (les chiffres de l'enquête, qui vont de 1,19% à 45,45% selon les cycles, confirment ceux des sondages quotidiens de consultation sur place et de prêt). Il est normal que ces livres, pour la plupart en anglais, soient le plus souvent consultés par le troisième cycle. D'autre part, la politique de la Bibliothèque auprès des premiers cycles consiste à les inciter, au cours des formations, à utiliser surtout les manuels et les périodiques qui leurs sont spécialement destinés.

Consultation des documents de la Bibliothèque (Tab. 5)

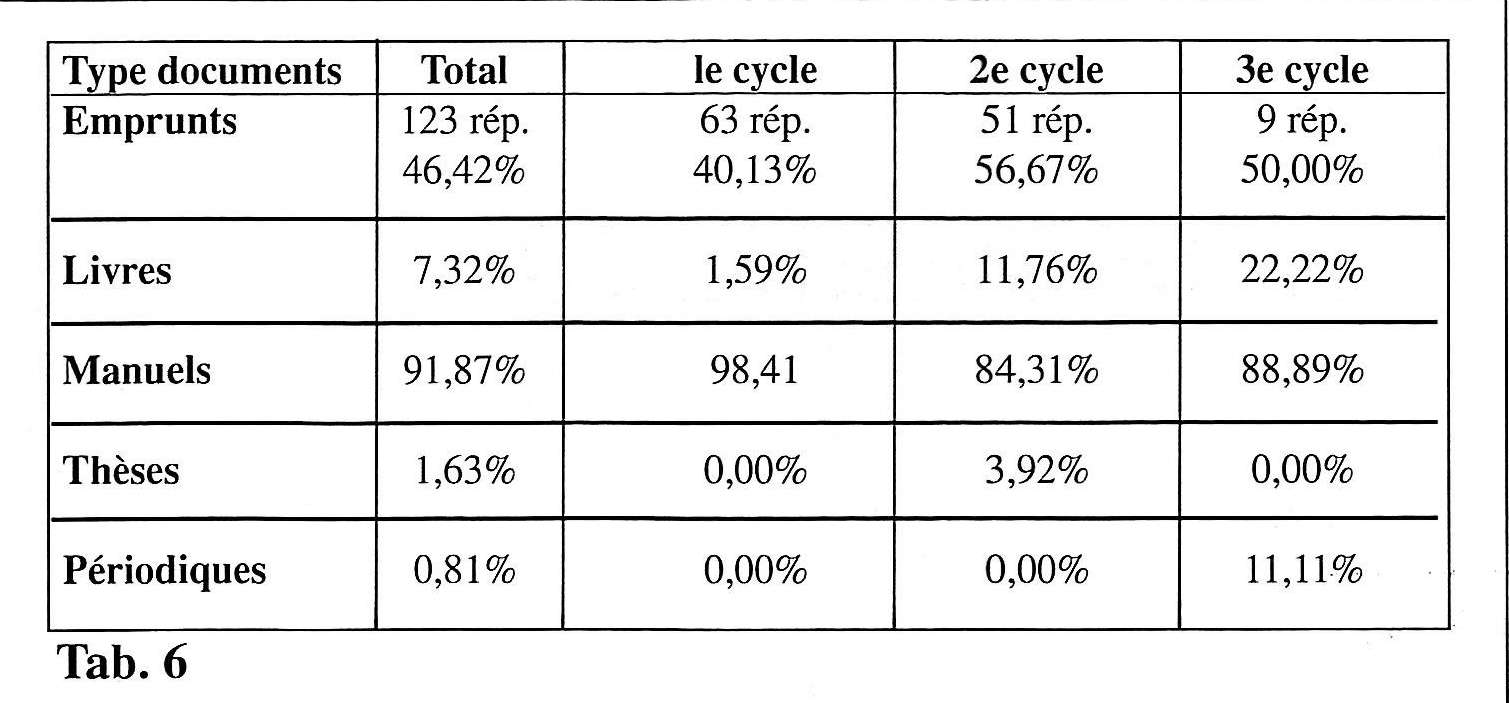

Le tableau des emprunts déclarés confirme les mêmes tendances.

Emprunts des documents de la Bibliothèque (Tab. 6)

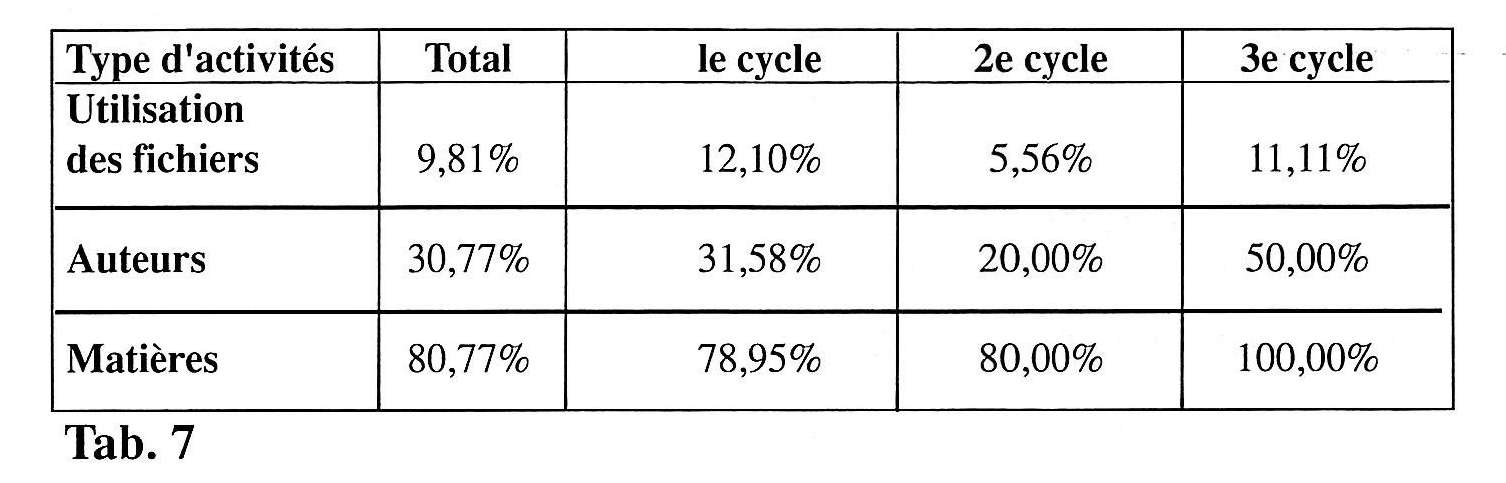

Les Fichiers

Les Fichiers sont peu utilisés, quel que soit le cycle (9,81% en moyenne). Il est vrai que nos fonds sont presque entièrement en libre-accès. Les étudiants du premier cycle semblent être les plus gros utilisateurs des fichiers (12,1%). Toutefois, ils se répartissent en 9,5% pour la première année et 17,3% pour la seconde année. Les effets de la formation à l'intention des débutants ne semblent donc pas se faire sentir dès la première année. En revanche, la chute à 5,5% pour le deuxième cycle, est inexpliquée.

Parmi les usagers des fichiers, l'utilisation du fichier matières est largement prédominante, en moyenne 80%.

Utilisation des fichiers (Tab. 7)

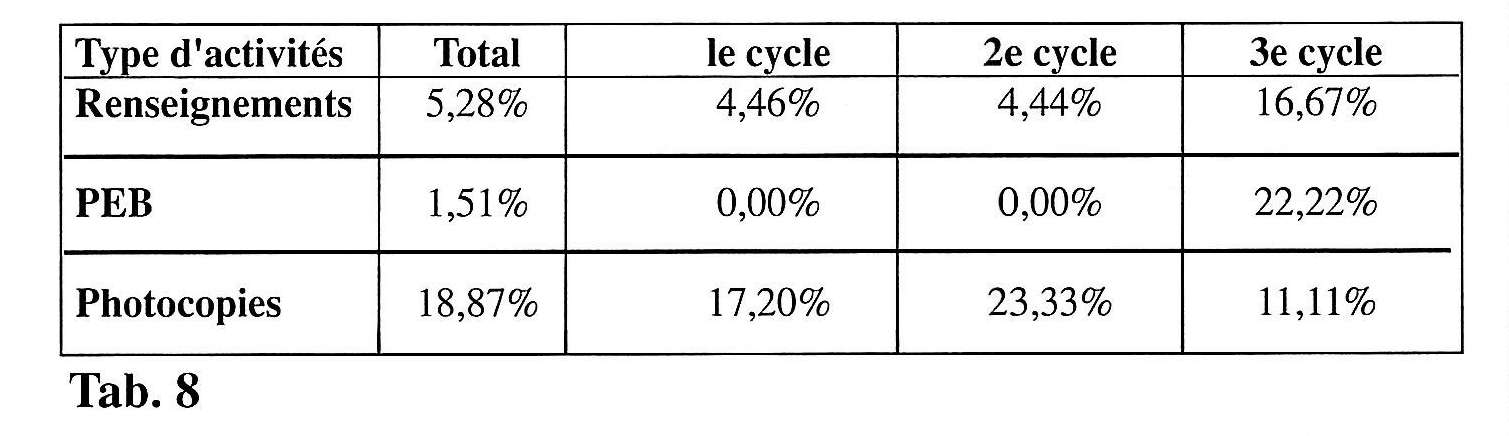

Les services

Le service du Prêt-entre-bibliothèques (PEB) est uniquement le fait des étudiants de troisième cycle et des enseignants chercheurs.

D'autre part, 18,8% des personnes interrogées déclarent utiliser les quatre photocopieurs de la section. On constate une certaine hétérogénéité selon le niveau d'étude :

La demande de renseignements est à peu près identique pour le premier et le deuxième cycles. Ici, on peut noter que le service de renseignements, qui a fonctionné à une époque dans la salle de lecture, a presque totalement disparu, à cause d'activités nouvelles et de réductions de personnel.

Pour remédier à ce manque, un téléphone "orange", avait été installé dans la salle pour permettre aux étudiants de joindre les bureaux ; il est maintenant moins utilisé. En fait, les magasiniers, compétents et très orientés vers l'accueil du public (ils ont suivi des stages à cet effet), répondent avec pertinence à bien des questions. Ces renseignements rapides et spontanés peuvent difficilement être pris en compte.

Utilisation des services (Tab. 8)

Prolongement de l'enquête

Nous avons souhaité prolonger cette étude par un essai d'évaluation des activités du personnel de la Bibliothèque, en comparant ses résultats avec d'autres données (celles du tableau de bord ou des statistiques MOBI-BOP). Il nous a semblé d'autre part intéressant de comparer les activités des étudiants avec celles du personnel en utilisant une méthodologie précise :

L'organigramme des principaux services peut s'établir comme suit :

A partir de l'ensemble des personnes affectées à la section Sciences, et en fonction du pourcentage de temps de travail qui peut varier de 40 à 100 % selon les individus, nous avons calculé le nombre réel de postes de travail, soit 11,9 pour 14 personnes au total, se répartissant comme suit (un poste à plein temps = 100 %, à mi-temps = 50%, etc..

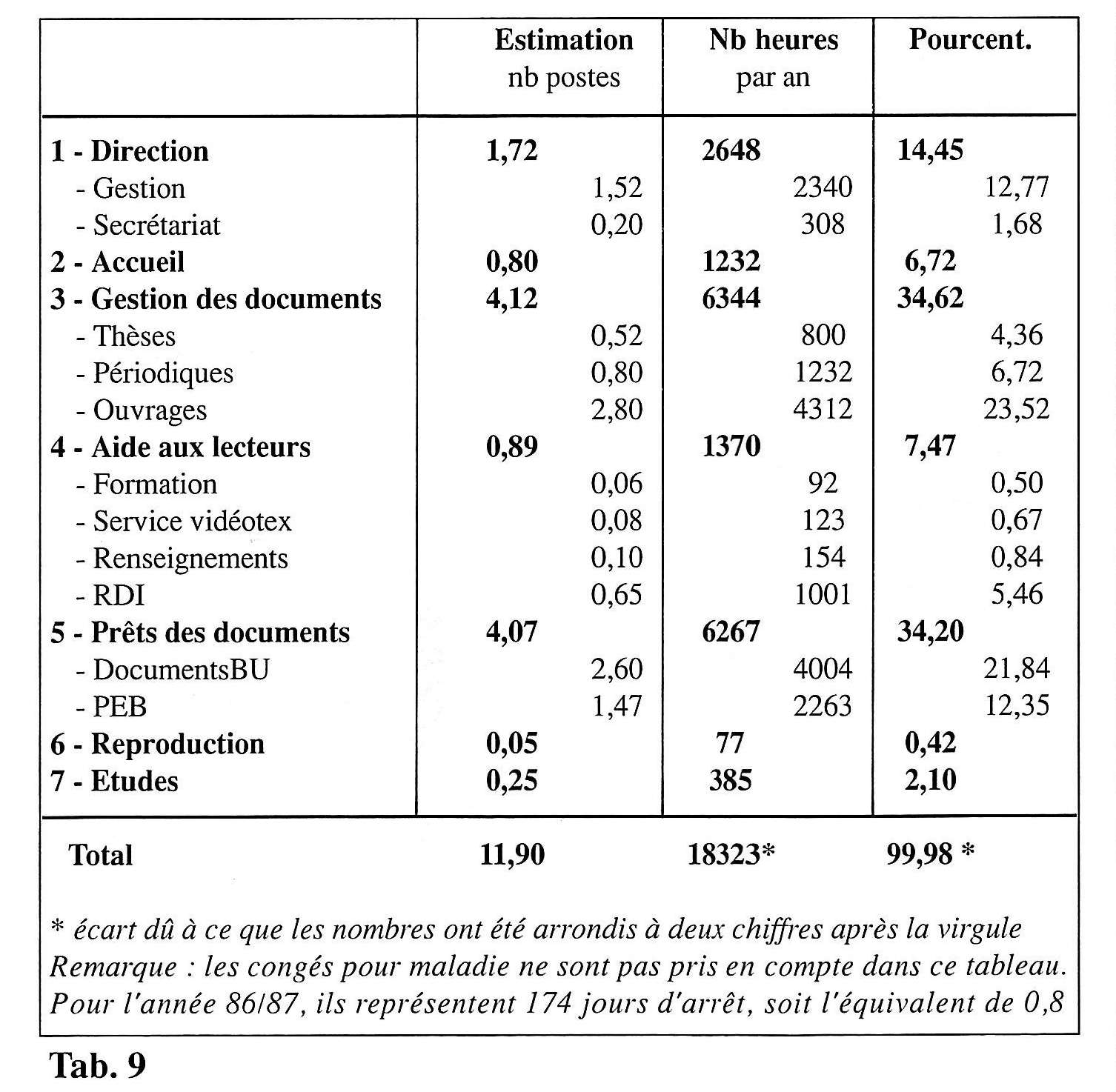

Chaque poste de travail représente 1540 heures par an, ce qui correspond à un total de 18 326 heures par an pour 11,9 postes. A partir d'une estimation du pourcentage de temps consacré par chacun aux différentes tâches, nous arrivons aux résultats suivants : (Tab. 9)

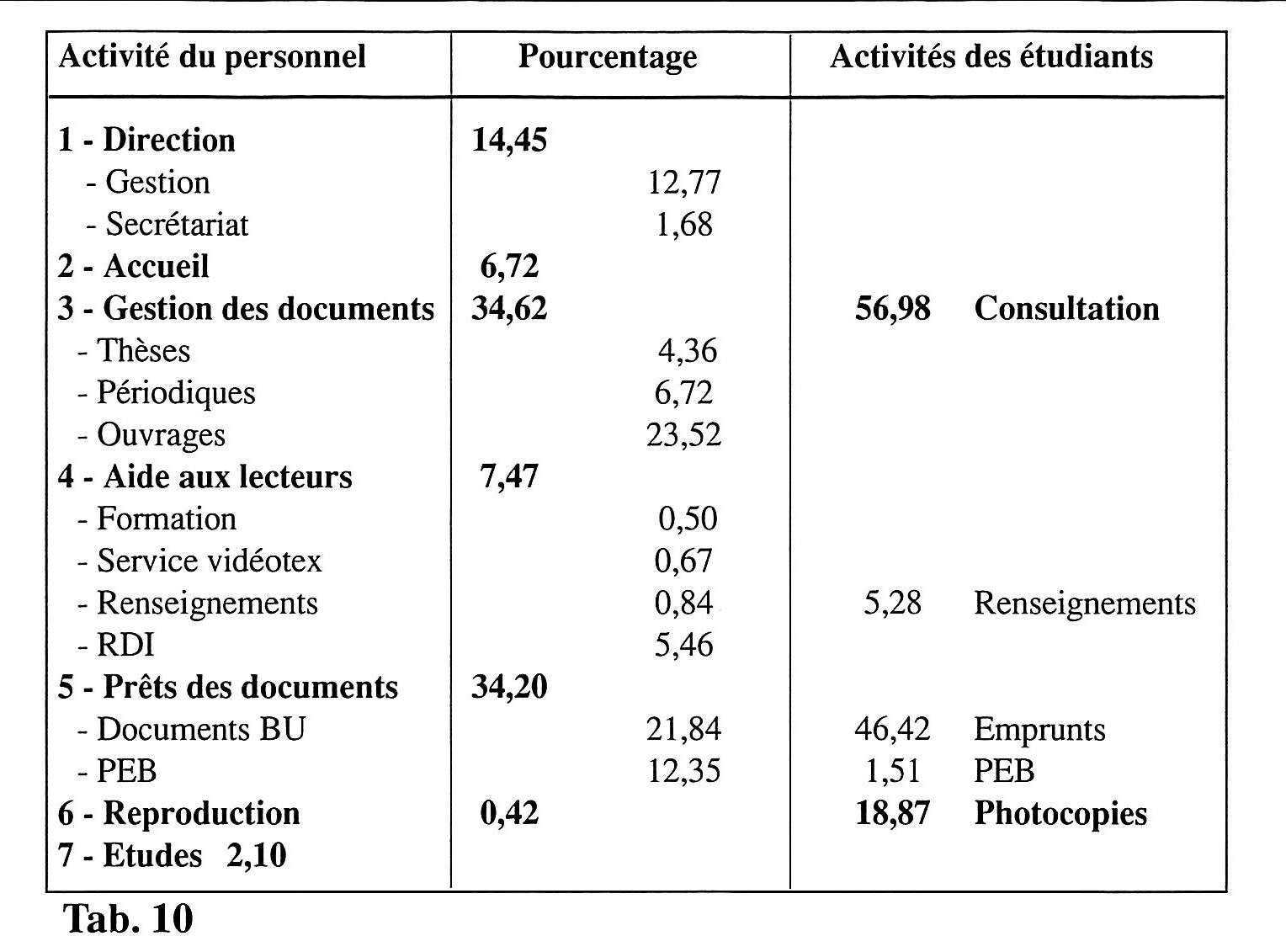

Sans aucun doute, une adéquation entre les activités des étudiants et celles du personnel de la Bibliothèque est difficilement réalisable, car à une activité du personnel correspond le plus souvent un ensemble d'activités chez les étudiants (par exemple, la gestion des périodiques comprend aussi les renseignements concernant ce type de documents). Les activités principales des étudiants (consultation et emprunt des documents) correspondent aux plus gros postes de travail du personnel (gestion et prêt des documents). En revanche, le PEB, activité marginale pour les étudiants (1,5% seulement), correspond à une activité importante pour le personnel (12,35% du temps total). En effet, le PEB qui concerne 126 lecteurs dont 32 étudiants de troisième cycle seulement, correspond à 12,35% du temps de travail du personnel. Or, 56,46% (34,20+21,84) des activités du personnel sont consacrés aux 2067 étudiants inscrits à la Bibliothèque . Soit pour un usager : => 12,35:126 = 0,099% de l'activité totale du personnel consacrée au PEB => contre, 56,46:2067 = 0,027% de l'activité totale du personnel consacrée à la gestion et au prêt des documents, soit environ quatre fois moins de temps. Il est vrai que le PEB, comme la RDI d'ailleurs, produit une forte valeur ajoutée à l'information. (Tab. 10)

Conclusion

Au terme de cette enquête, on peut essayer de dégager quelques enseignements généraux.

En premier lieu, cette enquête permet de cerner un profil type des étudiants qui fréquentent la Bibliothèque.

L'étudiant de premier cycle vient souvent à. la Bibliothèque, il consulte et emprunte presque exclusivement les manuels ; c'est aussi lui qui se sert le plus de ses documents personnels et c'est encore lui qui utilise le plus les catalogues.

L'étudiant de deuxième cycle fréquente aussi beaucoup la Bibliothèque. En revanche, il est plus éclectique dans le choix de ses documents, avec une prédilection pour les manuels ; il utilise moins ses documents personnels et un peu plus les photocopieurs.

D'autre part, les résultats bruts de cette enquête ne nous ont pas apporté des éléments aussi déterminants qu'escomptés pour définir de nouvelles orientations pour la Bibliothèque. Cela provient sans doute du fait qu'une enquête réalisée à un moment donné ne procure qu'une photographie instantanée du comportement du public sondé. Il est donc difficile d'en tirer des conclusions stables pour l'avenir.

C'est pourquoi, l'un des points les plus positifs de cette entreprise a été de nous amener à exploiter simultanément ces résultats avec ceux provenant d'autres types d'évaluations (statistiques MOBI-BOP, tableau de bord documentaire et évaluation du chapitre précédent). Nous estimons, en effet, que la pertinence des conclusions obtenues est dans ce cas bien meilleure que celle de l'ensemble des évaluations prises séparément. Compte tenu de ces remarques, il nous a paru préférable, plutôt que de définir une stratégie à long terme, de nous fixer d'abord un nombre restreint d'objectifs ponctuels aisément réalisables, de mesurer ensuite l'impact des expériences entreprises et éventuellement de les ajuster, afin de mieux répondre aux besoins et aux attentes des usagers.

En premier lieu, à côté des fonctions traditionnelles de catalogage et de conservation, il nous paraît indispensable de développer les fonctions de diffusion de nos produits et même d'élaborer une véritable politique de promotion et de distribution. Par exemple, si l'on fait une opération de promotion (exposition sur présentoirs, rubrique spécifique dans le service vidéotex, etc...) sur un échantillon des 24 % de livres créés dans MOBIBOP qui ne sont jamais sortis, on pourra alors, en mesurant leur taux d'emprunt, vérifier s'il s'agit d'une méconnaissance des fonds par l'utilisateur ou de leur inadéquation à ses besoins. Dans ce cas, il faudra mettre en place un plan de "desherbage" (5) Il est également possible d'imaginer des actions de promotion pour d'autres produits de la Bibliothèque.

Une analyse des principaux types de travaux effectués dans la bibliothèque nous conduit à dégager trois grands types de services : gestion, information, transaction. Si dans le cadre d'une informatisation de la Bibliothèque, les services de transactions peuvent être presque totalement informatisés, les services de gestion ne peuvent l'être que partiellement. En revanche, les services d'information nécessitent beaucoup plus de temps humain que de temps machine. C'est pourquoi, dans le contexte actuel où l'augmentation du nombre de postes de travail est exclue, il est bien évident que seule l'automatisation d'une partie du service de gestion peut permettre de dégager du temps pour le service d'information. Par exemple, le service de renseignements dont l'enquête nous a montré la faiblesse (mais est-ce vraiment une découverte ?) ne pourra se développer de façon satisfaisante que lorsque le personnel sera libéré des tâches de gestion des documents (34,6% du temps total) grâce à des systèmes informatisés.

Un autre objectif concerne le troisième cycle, qui est la catégorie d'utilisateurs la moins représentée dans l'enquête et dont le taux de pénétration (19% en 1987 - 27% en 1988) est le plus faible. Ce public, proche des enseignants et des chercheurs, a des besoins spécifiques et c'est vers lui que nous envisageons de lancer des actions. Réalisée en octobre 1987, une publicité sur la Bibliothèque universitaire, insérée dans leur dossier d'inscription semble avoir été efficace, puisque le nombre d'inscrits à la Bibliothèque est passé de 166 en 1986-87 à 236 en 1987-88 (soit une augmentation de 42%). Néanmoins, nous envisageons une enquête relative à ces utilisateurs potentiels. Nous souhaitons comprendre pourquoi si peu d'entre eux viennent à la Bibliothèque, pourquoi ils fréquentent en si petit nombre la RDI et le PEB, quelles sont leurs autres sources de documentation, afin d'essayer de mettre en place les moyens de les satisfaire davantage. Bien entendu, il nous faudra veiller à poursuivre les actions déjà entreprises : signalisation, guide du lecteur sur vidéotex (qui, depuis octobre, passe en continu sur un moniteur vidéo), distribution de prospectus dans les dossiers des étudiants, visites de début d'année, et enfin collaboration avec les enseignants.

Enfin, il serait intéressant de développer un instrument d'évaluation suplémentaire qui permette simultanément l'analyse des différentes étapes et la mesure du degré de pertinence du processus de recherche de l'information, depuis la demande jusqu'à l'obtention du renseignement.

Bibliographie sommaire

2. JUAN (S.) et MEINARDI(M.). - Bibliothèque : mode d'emploi ou le guide du lecteur en vidéotex. <?PIBLOC/?> <?PIBLOC/?> In : Bulletin d'informations de l'Association des Bibliothécaires Français, 134, 1er trimestre 1987, pp. 14-17. retour au texte

3. BOUGHACHICHE (S) et DJERBELLOU BOUGHACHICHE (N.) - Application des techniques quantitatives à la gestion des bibliothèques: cas de la Bibliothèque de l'Université de Bordeaux. - (Mémoire DEA - 1981) retour au texte

4. RENOULT (D.) et SAFAVI (G.). - Le Public de la bibliothèque universitaire de Paris-X-Nanterre en 1986-1987. Une enquête d'évaluation. In : Bulletin d'informations de l'Association des Bibliothècaires Français, 136, 3ème trimestre 1987, pp. 29-35 retour au texte

5. Le desherbage : élimination et renouvellement des collections en Bibliothèque. - Paris : BPI, s.d. - (Dossier technique n5) retour au texte