Index des revues

- Index des revues

La situation des bibliothèques universitaires françaises durant l'année du livre

- - les inégalités de bibliothèque à bibliothèque, liées à des situations locales. Il y a évidemment une décroissance logique : par tête d'étudiant, les petites B.U. ont besoin de plus de crédits que les grandes ;

- - la non progression des crédits depuis 1969 : devrions-nous conclure que les livres et les abonnements n'ont pas augmenté en 3 ans ?

- - le niveau très bas du crédit moyen par étudiant, soit environ le cinquième du crédit correspondant chez nos collègues étrangers.

- - pour 1973, retour à la situation des années 68 et 69,

- - pour 1974, indexation sur les moyens de l'enseignement supérieur, en prenant comme base les années 66 et 67.

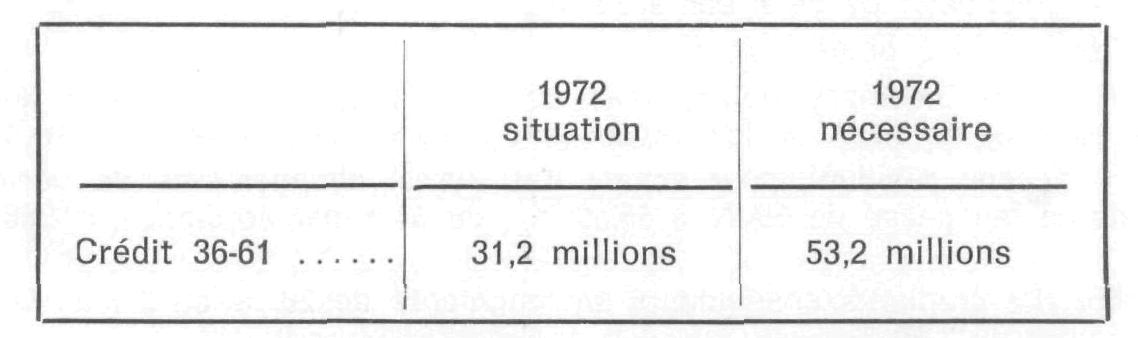

- - Si on avait indexé les crédits BU à ceux du Supérieur, les crédits 1972 auraient été de 53,2 millions au lieu de 31,67 millions soit environ 21,5 millions de plus.

- - 53 millions (BU) sur 652 (Supérieur) font un peu plus de 8 % : c'est ce pourcentage de 8 % qui devrait servir de base à l'établissement de la subvention 1974 et des années suivantes.

- • Colloque de l'AUPELF à Genève (1965) sur « Les Bibliothèques dans l'Université, problèmes d'aujourd'hui et de demain ».

- • Assises des bibliothèques françaises de juillet 1968 à Paris.

- • Commissions préparatoires au 6e plan (1969).

- • Assemblées générales des Directeurs de bibliothèques universitaires à Bordeaux (octobre 1971) et Dijon (septembre 1972).

- • les chauffer et les nettoyer,

- • y mettre des livres,

- • des bibliothécaires pour les faire fonctionner.

- En 1968, on disposait de 54 F par étudiant.

- En 1972, on arrive à peine à 55 F.

- • Suppression d'abonnements de périodiques.

- • Aucun achat de livres dans plusieurs bibliothèques.

- • Réduction à 50 % des achats dans la plupart.

- • Réduction à 50 % de la reliure chez toutes.

- • On a pu acheter 8.500 volumes, soit 1 pour 4 étudiants.

- Les normes UNESCO sont de 5 volumes par an et par étudiant.

- Les recommandations du 6e plan de 3 volumes par an et par étudiant.

- • On a pu payer les abonnements de 1.720 périodiques.

- Les recommandations du 6e plan sont de 5 à 6.000 pour une B.U. type 3 fois moins importante.

- il faut 10 ans pour faire une bibliothèque de toutes pièces,

- il faut 10 ans pour qu'elle meure quand on réduit ses moyens de 30 à 50 %.

- - Ou les BU sont inutiles et on les supprime : l'Etat fera une économie de 100 millions (budget 1973)

- • c'est aux universitaires (professeurs et étudiants) de répondre

- • aux responsables de la politique du pays de décider.

- - Ou les BU sont nécessaires pour l'étude et la recherche et on prend immédiatement les mesures pour les faire fonctionner :

- 1. Opération «survie» tout de suite (retour à la situation 1968-1969), soit :

- • 260 postes nouveaux

- • 20 millions (en francs 72) de crédits en plus.

- 2. Indexation sur les moyens de l'enseignement supérieur (dès 1974) (indexation sur la situation 1966-1967) soit à nouveau :

- • 260 à 270 créations de postes

- • 10 millions (en francs 72) de crédits en plus.

- 3 Application à 50 % des normes recommandées par les commissions du 6e plan (dès 1975), soit (en francs 1968) :

- • crédits « entretien » de 30 F par m2

- • crédits « acquisitions livres/périodiques » de 140 F par étudiant

- • plan de doublement des personnels sur 8 ou 10 ans.

- 1. Opération «survie» tout de suite (retour à la situation 1968-1969), soit :

- • Sera-t-il encore possible de faire de la recherche en France en 1980 ?

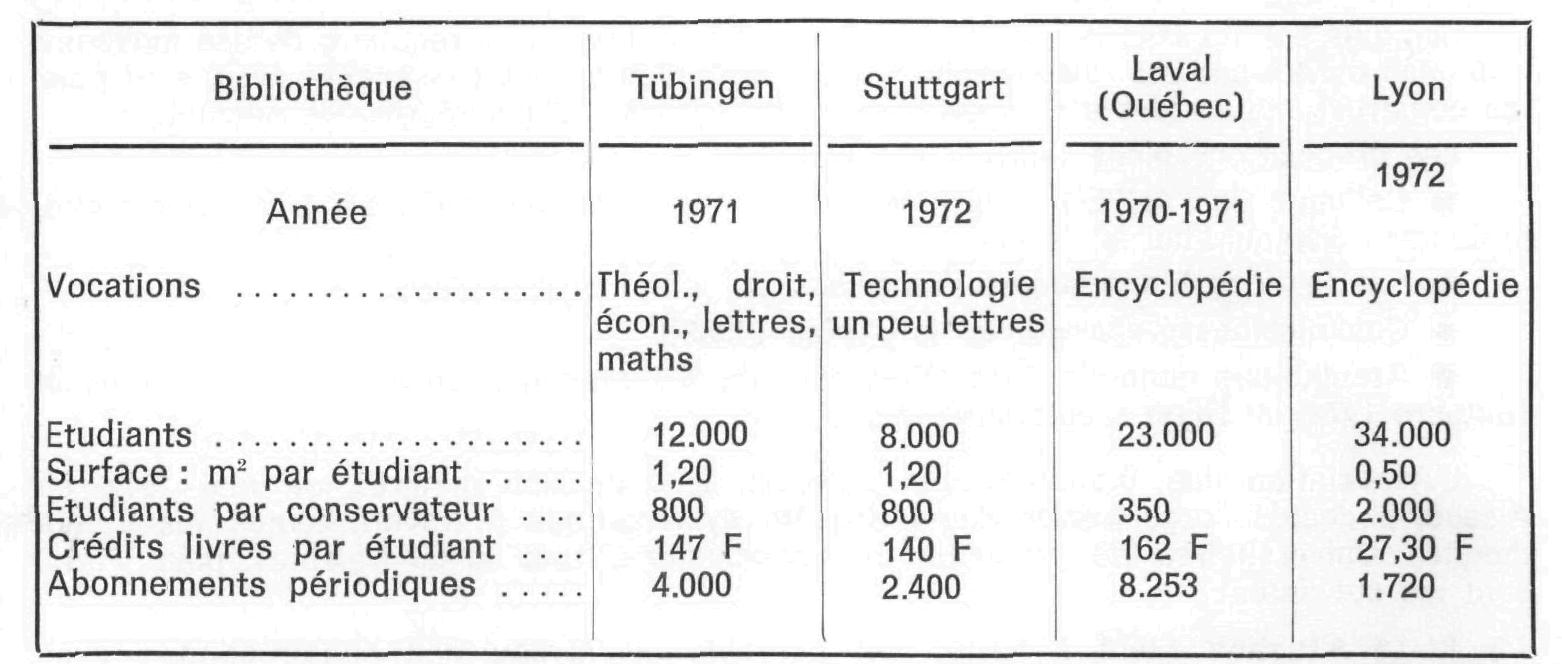

- • Nos Universités devront-elles alors se contenter d'être des collèges de 1er cycle, et d'envoyer les étudiants terminer leurs études à Tübingen, Québec, Cambridge ou Harvard ?

- - Les crédits de fonctionnement, un peu plus de 34,5 millions, correspondent à une moyenne de 28 F par m2 pour l'entretien et à 30 F par étudiant pour le fonctionnement, les livres et la reliure.

- - Il y a eu 100 postes nouveaux créés.

- - Les conservateurs-élèves à l'ENSB ne seront encore que 50 au 1er novembre 1973, ne permettant pas d'espérer le plus petit redressement en 1974.

- - les crédits d'équipement des BU (constructions, grosses réparations, matériels) sont passés de 54,5 millions en 1972 à 32,5 millions en 1973.

La situation des bibliothèques universitaires françaises durant l'année du livre

I. - ENQUETE SUR LA SITUATION DES BIBLIOTHEQUES UNIVERSITAIRES DE PROVINCE 1972

Dans son Assemblée générale annuelle du 6 mai 1972, à Strasbourg, la section B.U. de l'A.B.F. a décidé de rédiger un document précis avec des chiffres incontestables reflétant la situation exacte de nos B.U.

En effet, nous écrivons et nous disons toujours que nous n'avons plus de crédits, or nous n'avons jamais fermé nos bibliothèques et nous n'avons jamais cessé d'acheter des livres. Ce document, appelé à une grande diffusion auprès des pouvoirs politiques, des Universités et éventuellement de l'opinion publique par le canal de la presse, doit être le plus exact et le plus complet possible et ne peut être rédigé que par nous (la D.B.L.P. ne peut pas descendre sur la place publique).

En conséquence, l'Assemblée générale a mandaté Françoise WEILL (B.U. Lille), Gérard THIRION (B.U. Lyon) et Marc CHAUVEINC (B.U. Grenoble) pour préparer ce document, Pauline FONTAINE-LEVENT (B.U. Montpellier) et Jean-Pierre BITARD (B.U. Limoges) pour en tirer les conclusions.

Un questionnaire envoyé à toutes les B.U. de Province et de Paris début juin a vu affluer les réponses entre le 20 juin et le 15 juillet.

Le dépouillement a été réalisé à Lyon avec l'aide d'étudiants E.N.S.B. en stage : Irène BARBIERl (B.U. Toulouse), Michel BERGER (B.U. Dijon), Marie-Françoise BESSE (B.U. Metz), Anne-Marie CHARREAU (B.N.U. Strasbourg), Anne MERCIER (B.U. Bordeaux) et Dominique SEGUIN (B.U. Clermont).

Les B.U. de Paris ont répondu mais leurs réponses se sont révélées inexploitables à cause des imbrications administratives de ces B.U. A leur niveau, l'enquête est à recommencer sur des bases nouvelles à la lumière des résultats de l'enquête Province. Toutefois, à la lecture du premier tirage de ce rapport, M. RAUX, jusqu'alors Directeur des B.U. de Paris, estime que les proportions et les conclusions tirées pour la province sont valables pour Paris.

L'échantillonnage « Province » réalisé est important, puisqu'en se basant sur les effectifs étudiants il est représentatif de 95,2 % des B.U. de Province (65,1 % de l'ensemble des B.U., Paris compris).

Si on se base sur les surfaces construites estimées actuellement à 500.000 m2 les 326.317 m2 de l'échantillonnage représentent là-aussi 65,1 %.

En gros, les conclusions de ce rapport valables pour 95 % de la Province et 65 % de l'ensemble des B.U., sont pratiquement représentatives de l'ensemble des B.U., Paris compris.

Certains collègues n'ont pas répondu, par oubli ou volontairement ; enfin des réponses de bibliothèques nouvelles (Angers, Toulon) ont été inexploitables par manque de liaison avec l'ancienne bibliothèque-mère. Valenciennes semble ne pas avoir été touché par l'enquête.

Le rapport sur l'enquête comprend des tableaux et des propositions pour 1973 et 1974. Il faut compléter avec les conclusions des commissaires du VIe Plan, parues dans la Bibliographie de la France au printemps 1971 (chroniques pages 430 à 440).

Deux tirages polycopiés de cette enquête ont été diffusés (30 septembre et 9 novembre 1972). Le présent texte, résumé du rapport polycopié, a été largement complété à la suite d'informations plus récentes.

Eléments dégagés par l'enquête

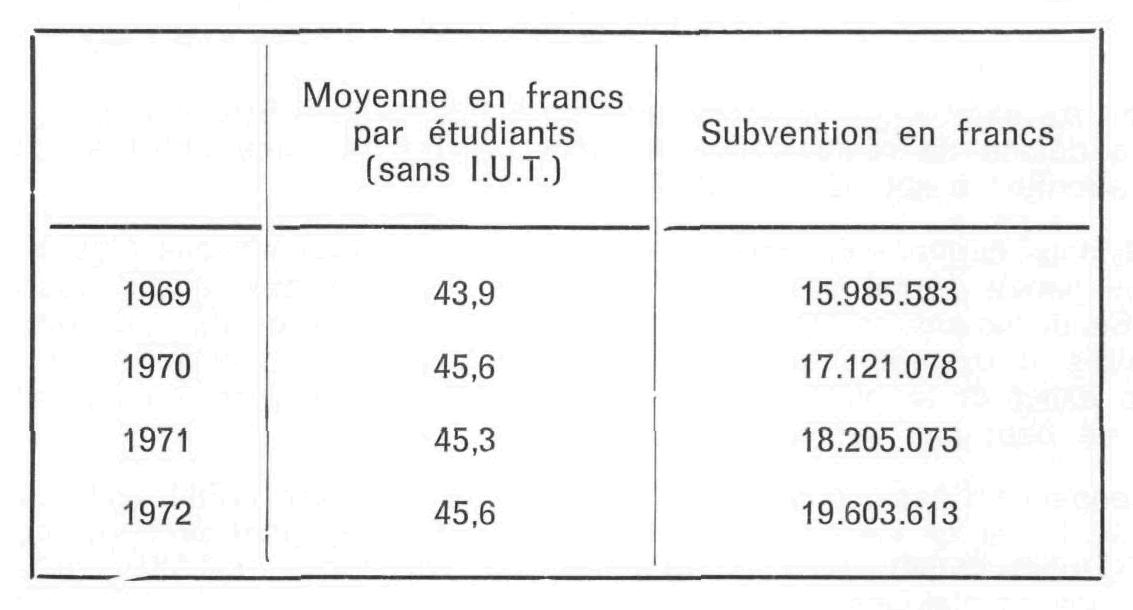

1. La subvention de la Direction des Bibliothèques.

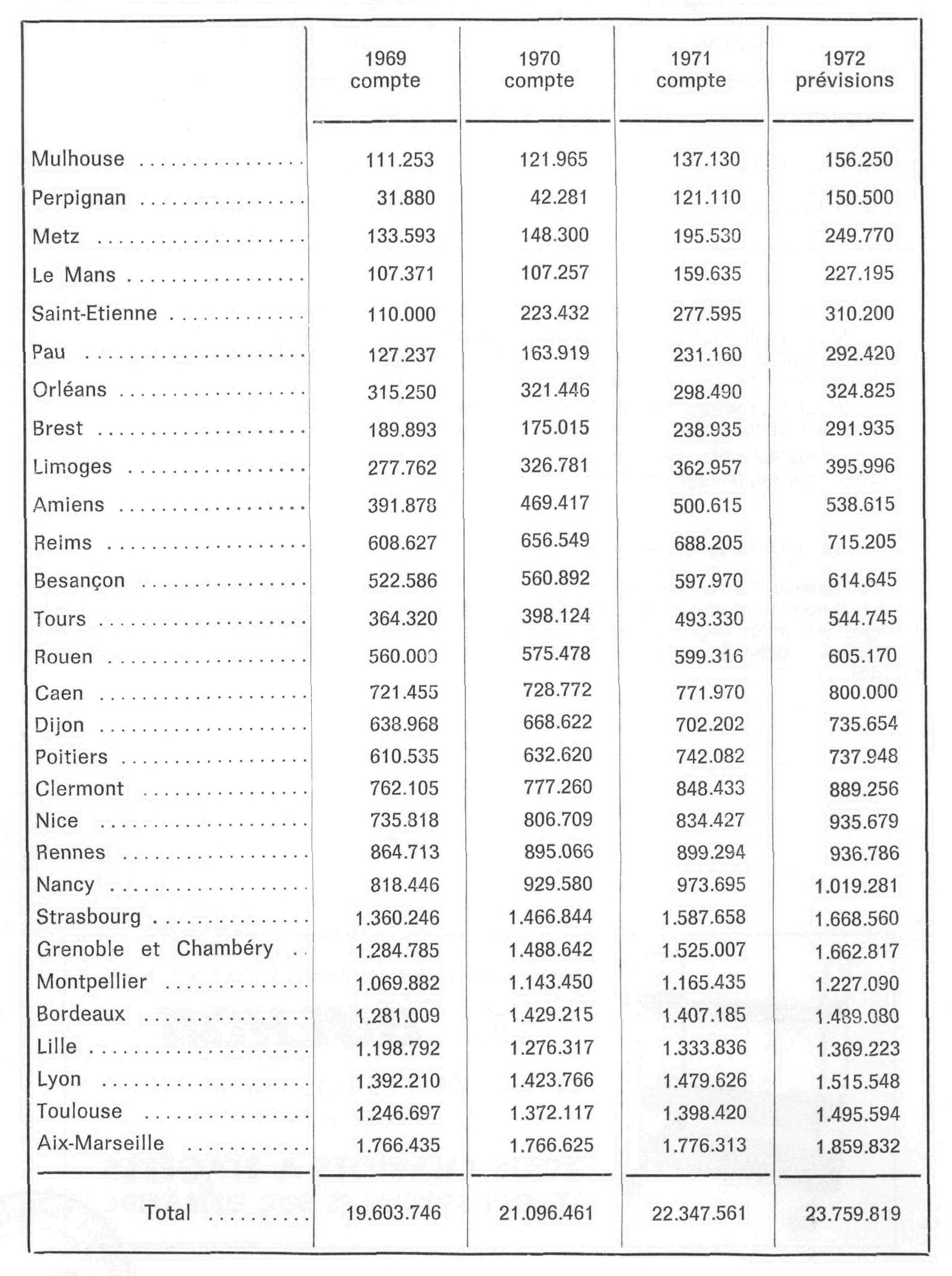

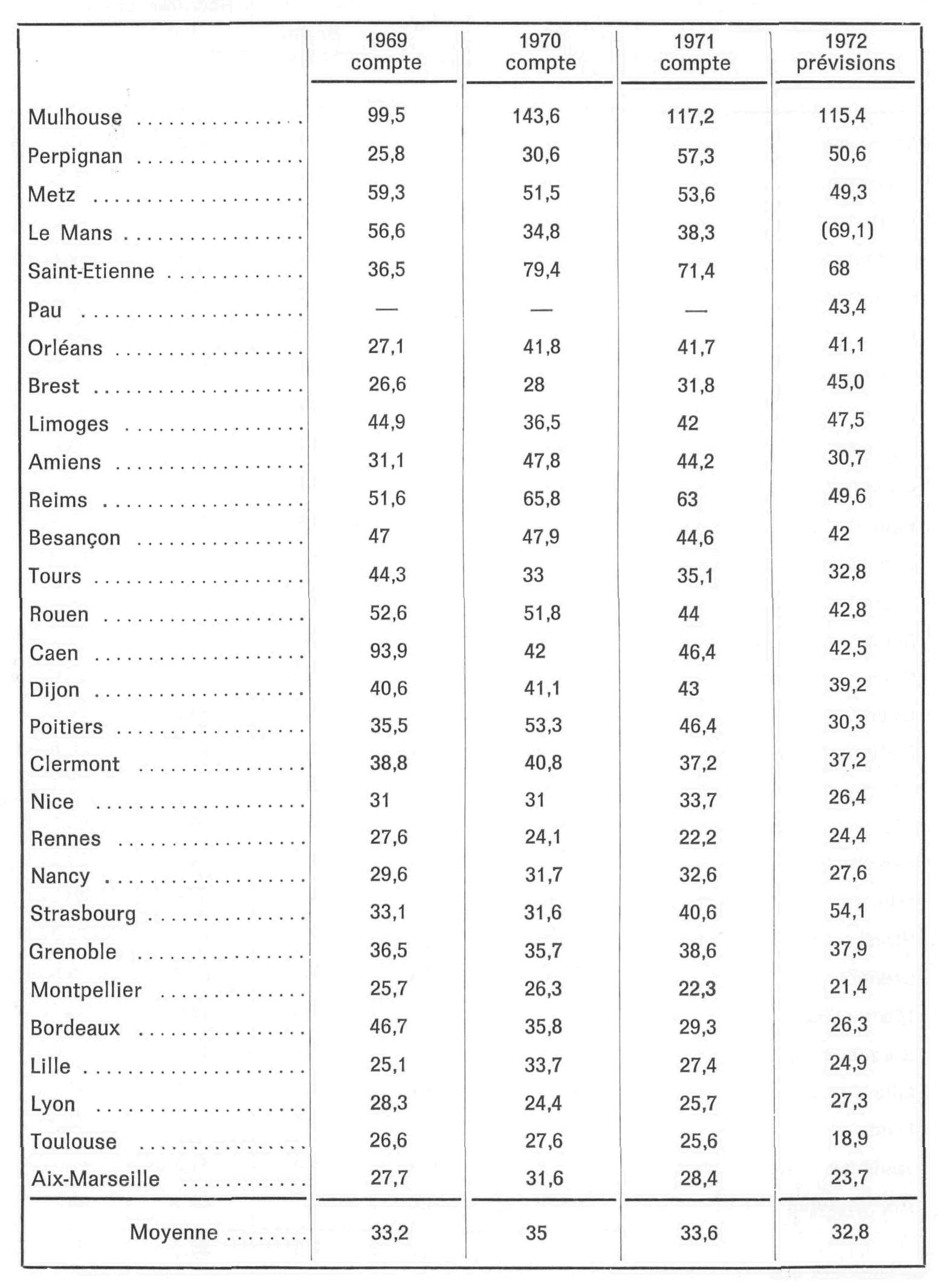

C'est la répartition, au titre des crédits de fonctionnement du crédit 36-61 du budget de l'Education nationale. Pour l'échantillonnage considéré, elle a correspondu au tableau suivant :

2. Les droits d'étudiants.

Droit de 15 F versé par tout étudiant qui s'inscrit à l'Université. Les boursiers (19 % des étudiants) en sont exemptés ; mais il y a aussi de (trop) nombreuses exemptions individuelles, la moyenne nationale s'établit aux alentours de 9,6 F par étudiant (sans I.U.T.) et 9,0 avec I.U.T.

Le tableau de la moyenne 1969/1971 est donné plus loin (tableau 2).

3. Les recettes ordinaires de la Bibliothèque.

C'est à 98 %, la somme de la subvention D.B.L.P. et des droits d'étudiants. Les chiffres absolus ressortent du tableau 1, les chiffres ramenés au nombre d'étudiants, du tableau 2.

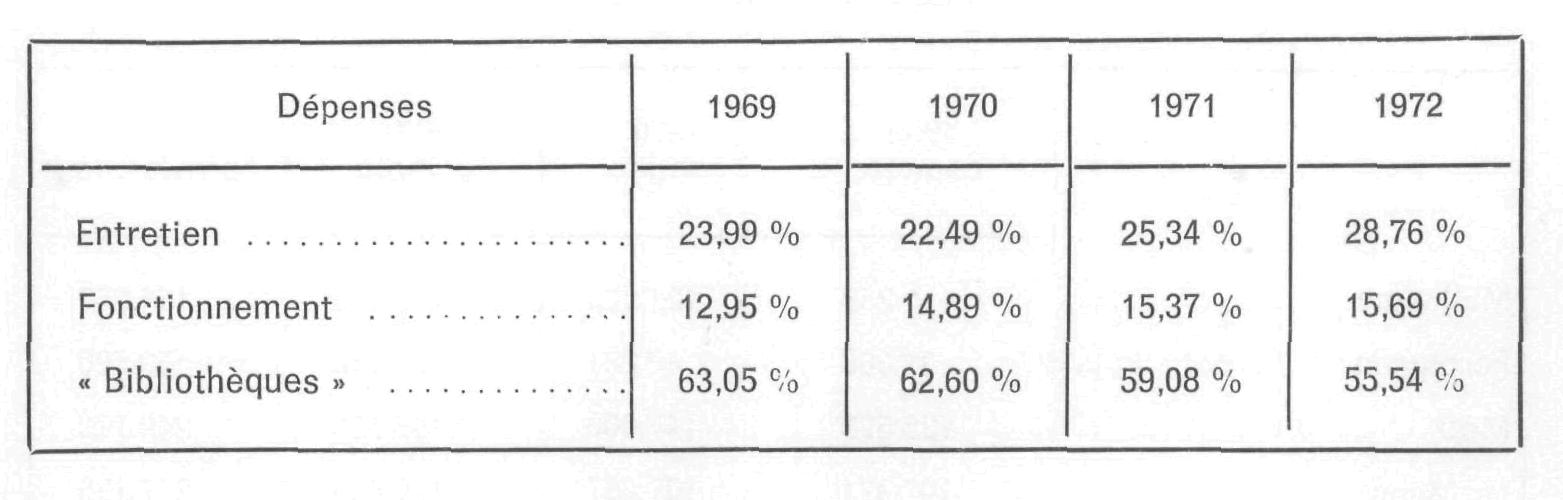

4. Les dépenses « Bibliothèques ».

Quand on a payé les dépenses d'entretien (personnel, chauffage, éclairage, eau, gaz, nettoyage, contrats d'ascenseurs, campus, etc...) et les dépenses de fonctionnement (personnel auxiliaire, fournitures de bureau, fiches, P.T.T., transports, etc...), il reste un crédit, le seul connu de nos collègues étrangers, correspondant aux achats de livres et de collections, aux abonnements de périodiques et à la reliure.

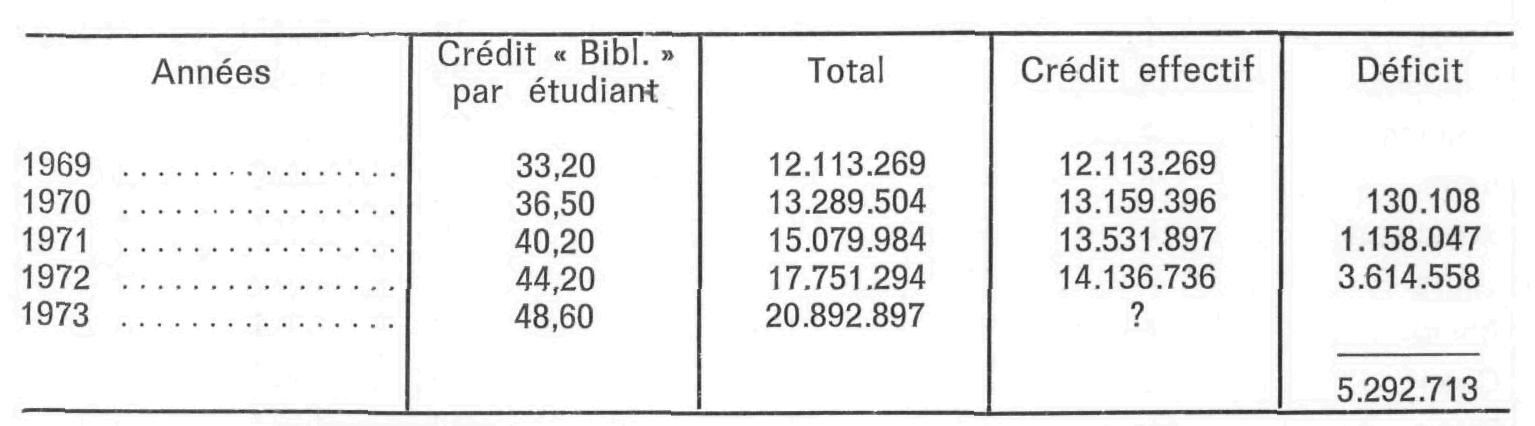

Or, l'augmentation annuelle des crédits entretien et fonctionnement est beaucoup plus rapide que l'augmentation de recettes ordinaires. On arrive alors au tableau suivant :

Du tableau 3, nous pouvons surtout dégager 3 éléments :

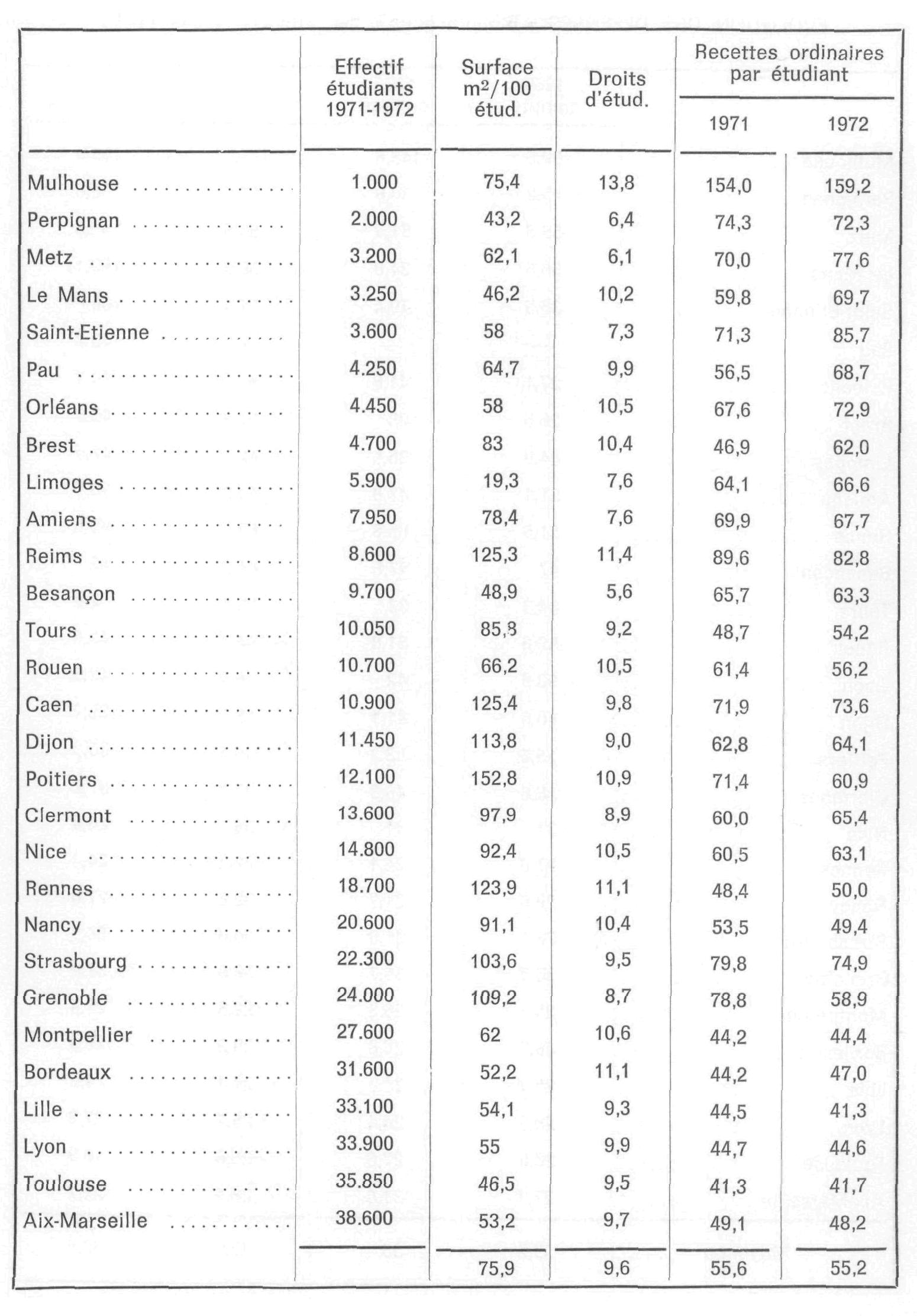

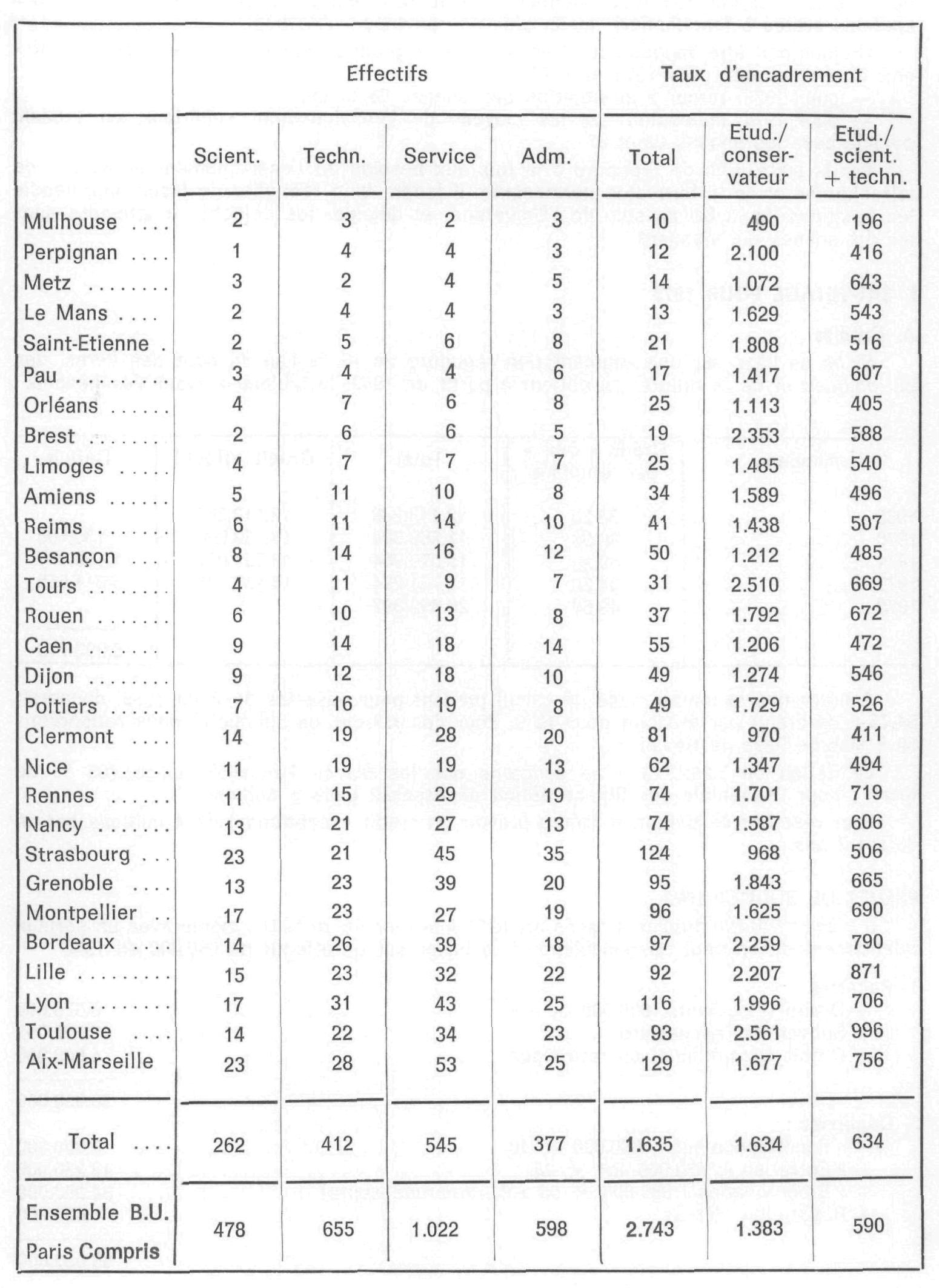

5. Les moyens en Personnels (tableau 4).

Ce tableau est à rapprocher des effectifs étudiants et des surfaces (tableau 2). Il faut évidemment aussi tenir compte d'éléments qui échappent aux moyennes (encadrement minimum pour les petites bibliothèques, encadrement plus fort en personnels scientifiques pour Strasbourg comme pour Paris, nombre de sections de bibliothèques par B.U.].

Tableau 1

RECETTES ORDINAIRES

Tableau 2

Tableau 3

EVOLUTION DES DEPENSES « Bibliothèques » par étudiant (sans I.U.T.)

Tableau 4

PERSONNELS 1972

PROPOSITIONS POUR 1973 ET 1974

La situation révélée par l'enquête sur les BU de Province et qu'on peut facilement extrapoler à l'ensemble des BU françaises, est si grave par manque de personnels et de crédits (suppression d'abonnements, arrêt des achats, impossibilité d'ouvrir des sections prêtes à fonctionner), qu'un plan de sauvetage s'impose.

Ce plan doit être appliqué par étapes : dans un premier temps, une opération « survie » doit être envisagée pour 1973 et 1974 :

Par la suite, afin de répondre à la fois aux besoins de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la formation permanente, il faudra bien réétudier de façon approfondie les fonctions de la BU au sein de l'Université, et dégager les objectifs à atteindre dans les dix années qui viennent.

I. SAUVETAGE POUR 1973

A. Crédits

Si on se base sur une augmentation régulière de 10 % l'an du coût des livres, des périodiques et de la reliure, on obtient à partir de 1969, le tableau suivant des besoins :

A noter que le même mode de calcul prenant pour base les 34 F de 1968, donnerait 54,75 F de crédit par étudiant pour 1973. Pour des raisons de simplicité nous retiendrons 50 F comme base de travail.

Le déficit de 5.292.713 F ne concerne que les BU de l'échantillonnage (65 % du total) ; pour l'ensemble des BU, ce déficit dépasserait alors 8 millions.

Pour résorber ce déficit, il faudra prévoir un crédit exceptionnel de 4 millions par an durant 2 ans.

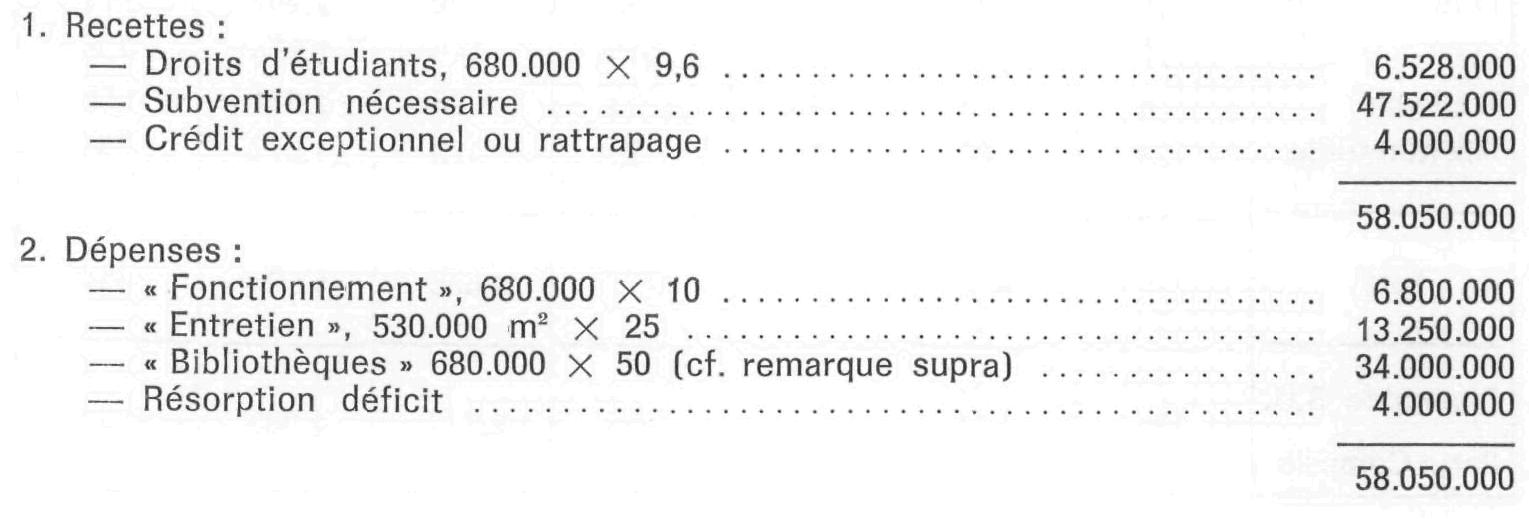

PROJET DE BUDGET 1973

Il y avait 670.000 étudiants (sans les IUT) à la rentrée de 1971 ; même avec un sérieux ralentissement, on peut raisonnablement se baser sur un effectif de 680.000 en 1972.

La subvention 1972 pour les seules BU était de 31,674 millions (collectif compris), il aurait été nécessaire de prévoir 47,5 - 31,7 = 15,8 millions, plus 4 millions de rattrapage soit environ 20 millions de mesures nouvelles en 1973. Le budget 1973 est connu : il comprend un peu moins de 3 millions de mesures nouvelles...

B. Personnels

Il n'est pas question d'atteindre les normes d'encadrement canadiennes, allemandes, anglaises ou japonaises (1 conservateur pour 20 à 30 professeurs, pour 300 à 400 étudiants). Il y faudrait 2.000 conservateurs (et nous ne sommes que 480) : l'objectif est irréalisable avec les structures actuelles de l'Ecole Nationale Supérieure des bibliothèques.

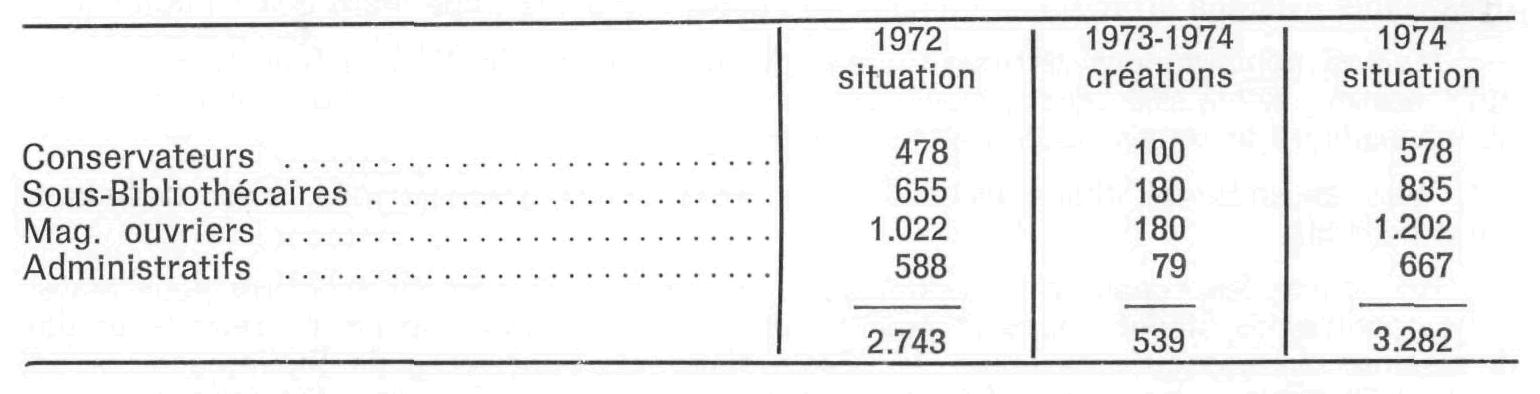

Mais si nous voulons retrouver le taux d'encadrement de 1969, il faut au budget de 1973 prévoir 250 à 260 postes nouveaux, soit 60 conservateurs, 80 sous-bibliothécaires, 80 magasiniers et ouvriers, 35 à 40 administratifs.

Pour les sous-bibliothécaires, les magasiniers et les administratifs, c'est techniquement possible.

Par contre, les conservateurs de 1973 sont connus : ils sont 50 à l'ENSB pour toutes les catégories de bibliothèques et pour combler les vides des départs en retraite et des démissions. La capacité maximum de l'Ecole Nationale Supérieure de Bibliothécaires est de 75 à 80 élèves ; c'est ce chiffre qui doit être retenu au budget de 1973 (conservateurs pour 1974) afin de remonter la pente, mais cette augmentation ne permettra de retrouver le taux d'encadrement de 1969 qu'à la fin de l'année 1976 (à supposer absolument stables les effectifs et les besoins des Universités).

C. Constructions de bibliothèques

La situation actuelle est saine, à condition de continuer au rythme des dernières années, soit 40.000 m2 par an, ce qui permet de combler peu à peu le retard antérieur.

Contrairement à certaines assertions, on n'a pas trop construit, les besoins ne sont que partiellement couverts. Des ajustements sont nécessaires (on a peut-être assez construit en sciences et pas assez en médecine ou en lettres), mais il ne faut pas oublier que nous sommes très loin des objectifs du 6e plan et à 50 % seulement des normes admises.

II. REMISE EN ORDRE EN 1974

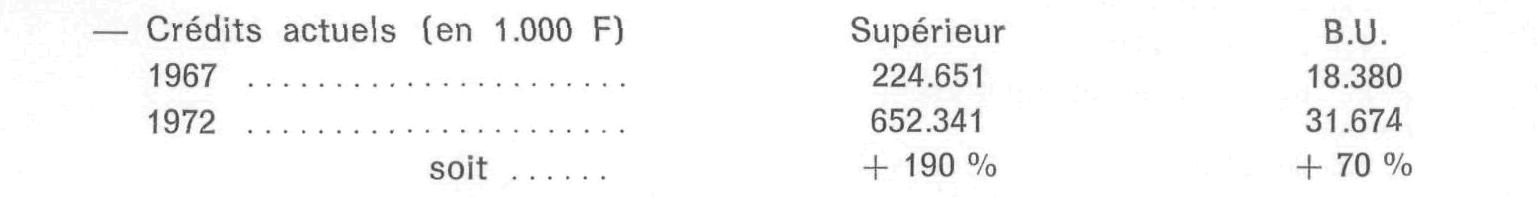

Pour 1974, nous demandons l'indexation des crédits de fonctionnement (36-61) et des postes, sur les crédits (36-11) et les postes de l'Enseignement supérieur. En effet, le sort des BU, services communs, est étroitement lié à celui de l'Enseignement Supérieur. 17

A. Crédits

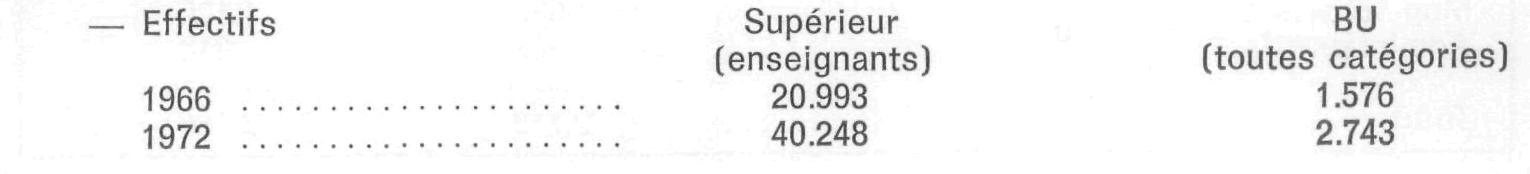

B. Personnels

Si le rapport (1966), de 1.576 agents des BU pour 20.993 enseignants du Supérieur avait été gardé, nous aurions 3.156 agents des BU soit 413 de plus en 1972.

- D'autre part, on peut raisonnablement prévoir un accroissement des effectifs étudiants et enseignants du Supérieur, de l'ordre de 2 % l'an (cet accroissement était de 6 à 7 % depuis des années).

Aux 3.156 postes fictifs de 1972, il faudrait ajouter 126 postes ( + 4 %) pour 1974, soit à répartir sur 1973 et 1974, un accroissement de 413 + 126 = 539 postes.

Le tableau suivant serait alors proposé :

Si l'hypothèse d'accroissement de 2 % l'an des effectifs était vérifiée, il y aurait alors en 1974, 41.870 enseignants du Supérieur et 700.000 étudiants (sans IUT).

Avec 578 conservateurs et assimilés, le taux d'encadrement serait alors de 1 conservateur pour 72 enseignants ou pour 1.211 étudiants. A ce taux, la France reste encore un pays sous-développé en matière de bibliothèques, mais au moins on pourra « tenir » avant d'en savoir plus long sur l'opportunité ou non d'avoir des bibliothèques en France.

CONCLUSIONS

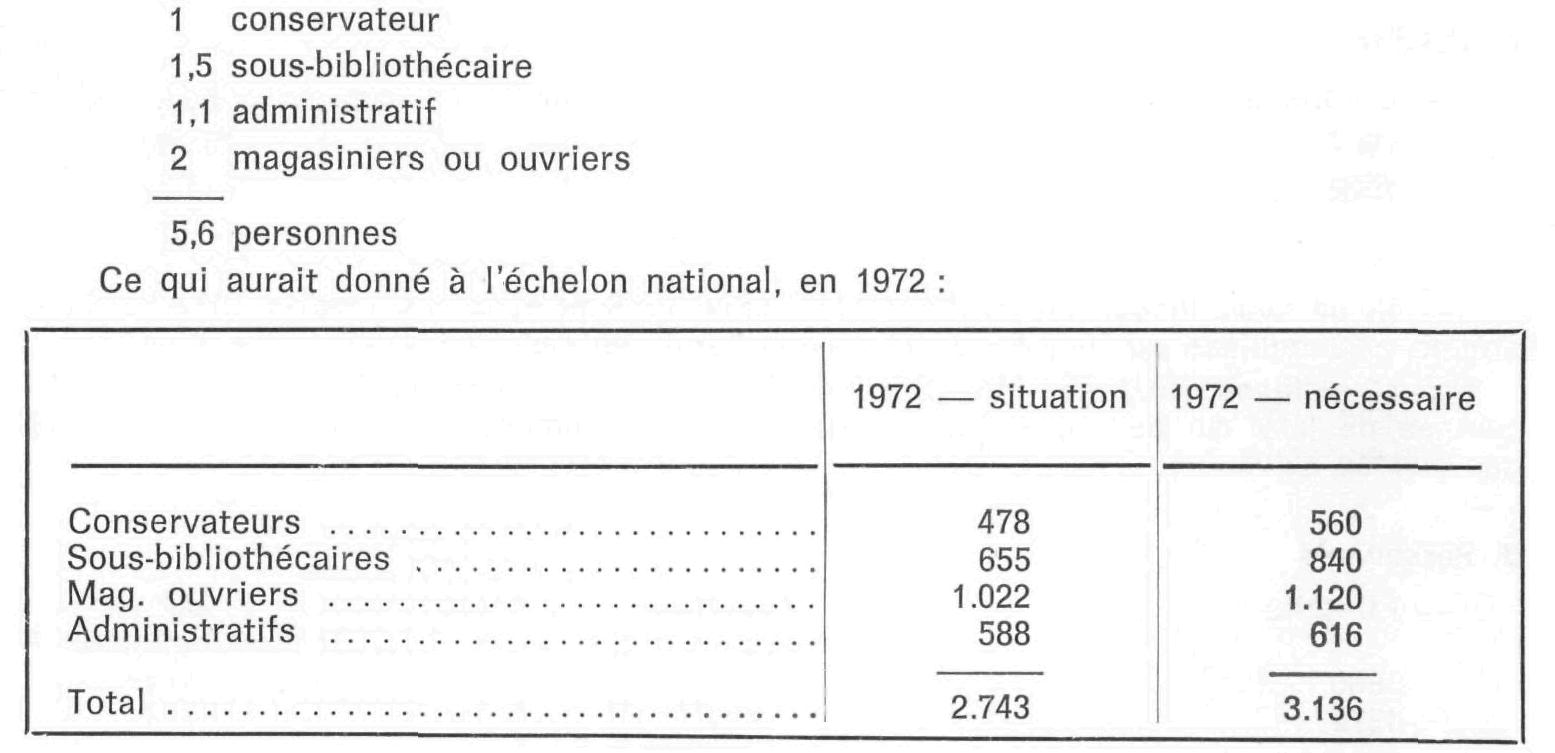

A la fin de ce dossier, il nous semble opportun de dégager des paramètres élémentaires permettant d'estimer les besoins minimum au niveau global du budget BU.

Ces références n'ont évidemment de valeur que dans le contexte actuel de misère des BU.

1. Personnels

Par tranche de 70 enseignants du Supérieur ou de 1.200 étudiants une équipe comprenant :

2. Crédits de fonctionnement

8 % des crédits de fonctionnement du supérieur (crédit 36-61 par rapport à 36-11). Ce qui aurait donné :

II. - LIVRE NOIR DES BIBLIOTHEQUES UNIVERSITAIRES

1972 a été l'ANNEE DU LIVRE.

Nous, bibliothécaires, aurions aimé qu'elle ne soit pas aussi l'année du déclin des Bibliothèques Universitaires.

Les Bibliothèques Universitaires, créées dans les dix ou quinze dernières années du XIX' siècle, constituées très lentement, d'abord par regroupement des bibliothèques des facultés, puis par leurs moyens propres, correspondaient, vers 1950, à une vingtaine d'établissements et à une trentaine de bibliothèques.

Après 1950, elles ont été entraînées dans le développement de l'Université, lié à l'explosion démographique des effectifs étudiants : aux 63 ou 65 universités d'aujourd'hui en métropole, correspondent 30 bibliothèques d'Université et 13 bibliothèques interuniversitaires, soit environ 130 bâtiments.

Elles n'avaient pas attendu 1968 pour repenser leurs objectifs et leurs moyens : de 1950 à 1962 se succèdent les réformes de structure et de fonctionnement, cependant que leur finalité est précisée dans le décret du 23 décembre 1970 :

« Elles ont une mission d'ORIENTATION, d'ETUDE, de RECHERCHE et d'ENSEIGNEMENT BIBLIOGRAPHIQUE ET DOCUMENTAIRE ».

Mais, si la bibliothèque poussiéreuse et hors du temps, vouée à la conservation de vieux bouquins est un cliché bien révolu, la pauvreté des moyens en personnels et en crédits est toujours de mise.

Qui plus est, on assiste, depuis 4 ou 5 ans, à une diminution régulière de ses moyens : le 5e plan n'avait pas été réalisé à 50 % mais le 6e plan qui n'a pas encore reçu, sauf pour les constructions, un début de réalisation, est l'occasion d'une régression sensible.

Les propositions n'ont pourtant pas manqué :

L'Association des Bibliothécaires français, lors de son congrès de mai 1972 en Alsace, a décidé l'organisation d'une enquête systématique à travers toutes les Bibliothèques Universitaires de province. Ses conclusions, tout aussi valables pour Paris, sont les suivantes :

1. La situation (sauf à Paris) est passable au niveau des constructions: avec 30.000 m2 par an de constructions nouvelles, non seulement on «suit» l'Université, mais on améliore lentement le capital immobilier, atteignant actuellement 50 % des normes admises dans le monde et réalisées chez nos collègues allemands ou anglais.

Mais si on a construit des bibliothèques, on n'a pas prévu qu'il fallait aussi :

2. Les effectifs étudiants et enseignants ont augmenté de 20 % entre 1969 et 1972. Les crédits accordés ont aussi augmenté de 20 % et ne tiennent de ce fait aucun compte de l'augmentation du coût de la vie ou des dévaluations :

3. Les dépenses incompressibles, liées au chauffage, à l'entretien et au fonctionnement sont passées de 36,94 % des dépenses totales en 1969 à 44,45 % en 1972.

Le crédit, devenu résiduel, pour achats des livres, abonnements de périodiques et reliure, est de ce fait passé de 63 % à 55,50 % : de 34 F par étudiant en 1968 à 32,80 F en 1972.

4. Les effectifs étudiants/enseignants ont augmenté de 20 % en 3 ans. Les effectifs des conservateurs de 7,80 %.

Il y a en France un conservateur pour 100 professeurs et pour 1.600 étudiants, au Canada un professionnel pour 19 professeurs et 350 étudiants.

En 1972, on a même abaissé de 20 % les effectifs de l'Ecole Nationale Supérieure de Bibliothécaires, seule compétente pour « fabriquer » des conservateurs.

1972 ANNEE DU LIVRE.

1972 ANNEE DE REGRESSION DES BIBLIOTHEQUES UNIVERSITAIRES.

Ainsi à LYON, en 1972:

COMPARAISONS

Les chiffres japonais sont identiques à ceux de Tübingen ou de Laval ; les chiffres anglais légèrement supérieurs ; les chiffres américains nettement supérieurs.

IL FAUT REGARDER LES CHOSES EN FACE

La médiocrité des moyens des BU françaises n'est pas d'aujourd'hui mais la situation empire d'année en année depuis 4 ou 5 ans.

Une sorte de volant d'inertie, la possession d'ouvrages encore utilisables 5 ou 10 ans après leur acquisition, camoufle une situation grave : on ne les renouvelle pas.

De même qu'

Nous en sommes en 1972 à l'année 4 ou 5 de la transformation des bibliothèques françaises en dépositoires de livres périmés.

Elles ont toujours été très en-dessous des bibliothèques allemandes ou anglaises, mais on les achemine sûrement (et pas lentement) au niveau de celles des pays sousdéveloppés.

C'EST UNE OPTION POLITIQUE QUI EST A FAIRE AUJOURD'HUI :

LA FRANCE A-T-ELLE UN AVENIR SANS BIBLIOTHEQUES ?

Depuis une vingtaine d'années, à tort ou à raison, un effort énorme a été accompli par le pays en vue de conquérir son autonomie en matière de technologie avancée.

Or, il n'y a pas d'autonomie en technologie avancée s'il n'y a pas un réseau documentaire moderne (actuellement nous achetons une très grande partie de la documentation aux U.S.A.).

Il n'y a pas de réseau documentaire moderne sans une infrastructure de bibliothèques d'étude et de recherche.

Ces bibliothèques, surtout les Bibliothèques Universitaires, sont en train de mourir doucement.

ANNEE 1972, ANNEE DU LIVRE ET LES BIBLIOTHEQUES UNIVERSITAIRES ?

N.D.L.R. - Ces textes avaient été rédigés en octobre-novembre 1972.

En février 1973, la situation s'est considérablement aggravée :

Sans un collectif de 15 millions en fonctionnement et de 200 postes au 1er octobre, les BU doivent fermer : elles ne peuvent plus respecter les contrats de chauffage et d'entretien, ni assurer les horaires, ni acquérir le moindre document.