Index des revues

- Index des revues

Les bibliothèques scientifiques de Marbourg

- - Archàologische Zeitnng est classé à Zeitung, archâologische.

- - The Dublin and Edinburgh mathematical journal est classé à : Journal, the Dublin and Edinburgh mathematical.

- - Stadt Berlin est classé à Berlin, Stadt.

- - Goethe-Gesellschaft, Text-Bibliothek sont classés à : Goethe-Gesellschaft, à Text-Bibliothek.

Les bibliothèques scientifiques de Marbourg

Par Madeleine Boyer, Bibliothécaire à la Bibliothèque de la Sorbonne.Grace à un échange franco-allemand de bibliothécaires, j'ai pu séjourner l'été de 1956 à Marbourg-sur-Lahn, pendant deux mois, et travailler dans deux bibliothèques importantes : la « West-deutsche Bibliothek » (Bibliothèque de l'Allemagne occidentale, ex-Bibliothèque d'Etat de Prusse à Berlin) et la Bibliothèque universitaire de Marbourg.

Petite ville de 60.000 habitants environ, située à 100 kilomètres au nord-est de Francfort-sur-le-Main, Marbourg s'aggrippe au flanc d'une colline, couronnée de son château de style gothique, auquel on accède par d'étroites ruelles ou des escaliers. Des quartiers modernes aux rues plus larges, se sont construits dans la vallée, où serpentent plusieurs bras nonchalants de la Lahn, et où s'élèvent la célèbre cathédrale Sainte-Elisabeth, le bâtiment de la Bibliothèque de l'Allemagne occidentale et celui des Archives, abritant la Bibliothèque universitaire.

Marbourg est une ville universitaire par excellence, une sorte de « Quartier Latin » provincial, dont la naissance remonte au xvie siècle. C'est le comte Philippe, dit le Magnanime, qui y fonda en 1527 la première université protestante. Depuis ce temps, l'Université Philippe est restée l'un des pôles d'attraction de la ville et elle croît sans cesse. Actuellement elle compte près de 5.000 étudiants.

Marbourg a eu la grande chance d'avoir été moins touché par les attaques aériennes de la deuxième guerre mondiale que la plupart des autres villes universitaires allemandes, ce qui a contribué à en faire un centre d'études important de l'Allemagne centrale. Ses instituts sont restés intacts en grande partie ; leurs collections ne subirent que très peu de pertes. Il s'est même produit une accumulation de matériel scientifique de toutes sortes, comme jamais cela n'est arrivé dans de petites villes, si ce n'est dans les grands centres intellectuels comme Paris, Londres ou Washington. Avec la Bibliothèque de l'Allemagne occidentale, riche de ses 1.700.000 volumes, la Bibliothèque universitaire et les nombreuses bibliothèques d'instituts, on arrive au chiffre respectable de 2.300.000 volumes de littérature scientifique. Les Archives, dont les collections représentent un millénaire d'histoire allemande et européenne, la bibliothèque unique et remarquable de l'Institut scientifique pour aveugles, celle de l'Institut Herder, spécialisée dans la littérature de l'Est européen, complètent cet ensemble. Aussi pouvons-nous appeler Marbourg, la « ville des Bibliothèques ». Un tel centre de documentation scientifique offre des possibilités de travail incomparables, non pas tant par la quantité des collections que par leur qualité. A part quelques domaines spéciaux de la technique et des sciences physiques connexes, ces bibliothèques embrassent tous les domaines du savoir d'une façon très satisfaisante, sinon parfaite.

Après cet aperçu général sur les ressources en livres qu'offre Marbourg, voici, présentées plus en détails, la Bibliothèque de l'Allemagne occidentale et la Bibliothèque universitaire.

La Bibliothèque de l'Allemagne occidentale est constituée par la partie - la plus importante - de l'ex-Bibliothèque d'Etat de Prusse à Berlin. Celle-ci est fondée par le Grand Prince Electeur en 1659. Depuis, elle ne cesse de s'agrandir, son essor allant de pair avec celui de la Prusse. Ses fonds sont universellement connus : son département des langues d'Extrême- Orient, de la musique, qui possède avec Vienne et Paris les plus riches collections de manuscrits (entre autres, le manuscrit original d'Idoménée de Mozart, le célèbre carnet de notes de Beethoven), sa section de cartographie (250.000 cartes), ses manuscrits latins et grecs, ses incunables, ses premières impressions typographiques, qui souvent ne se trouvent qu'à cette bibliothèque, les oeuvres posthumes de savants, etc.. Elle possède encore une collection remarquable de 500.000 écrits académiques et 35.000 volumes de littérature parlementaire. Autour de ces collections, se sont créées des sections spéciales: l'orientalistique au sens large, la slavistique (en particulier la littérature russe), l'histoire nationale et universelle, puis l'histoire de l'art, la philosophie et la pédagogie.

L'évacuation de la Bibliothèque en 1940 amène les volumes en Silésie et en Hesse où ils sont entreposés dans des galeries de mines de potasse. A la tin des hostilités on dénombre 1.700.000 volumes en Hesse, 500.000 à Berlin (ceux-ci sont à la Bibliothèque nationale de Berlin-Est). Les 800.000 autres ont disparu. Ont-ils brûlés, sont-ils en Pologne, en Tchécoslovaquie, en U.R.S.S. ? Malgré ces pertes, cette Bibliothèque demeure encore une grande bibliothèque.

La Bibliothèque universitaire offre à ses lecteurs une collection de 421.000 volumes et 400.000 dissertations où se reflètent la riche histoire de la vie intellectuelle de l'Université Philippe depuis sa fondation. Elle conserve aussi les oeuvres imprimées ou posthumes des savants éminents de l'Université, ce qui lui confère un aspect de bibliothèque encyclopédique. La spécialisation est évitée, sauf pour deux domaines : les « Hassiaca » (tous les écrits sur l'histoire de la Hesse) et les sciences religieuses. La présence de ces dernières résulte du plan de répartition des spécialisations par la Recherche Scientifique allemande.

Dans leur vie actuelle, ces deux bibliothèques se heurtent comme presque toutes les bibliothèques d'Europe occidentale à de grandes difficultés matérielles.

Les besoins en locaux ne sont pas satisfaits. Ainsi en 1947, la Bibliothèque universitaire de Marbourg déménage pour céder la place à la Bibliothèque de l'Allemagne occidentale et est hébergée dans le bâtiment réservé aux Archives. Elle se trouve, de ce fait, un peu éloignée du centre de l'Université. Mais son activité n'en est pas moindre, grâce à sa collaboration traditionnelle avec les bibliothèques d'instituts. Ainsi, dans le catalogue d'auteurs, les fiches signalent si le livre se trouve aussi dans tel ou tel institut. Le lecteur a donc aussitôt une vue d'ensemble sur la littérature existante dans le cadre de l'Université.

Les bureaux ne sont pas au même étage que les salles des catalogues, ce qui crée des allées et venues nombreuses et fatigantes pour le service.

La Bibliothèque de l'Allemagne occidentale a des magasins si insuffisants qu'un dépôt de livres est logé dans des salles du Château assez humides pour détériorer les livres qui ont été en partie chlorurés dans les mines de potasse. En août 1956, il était question de la construction d'une grande bibliothèque à Francfort-sur-le-Main, qui abriterait les collections de cette Bibliothèque.

Les ressources financières pour les acquisitions sont insuffisantes, bien qu'elles croissent chaque année. Les achats se limitent donc aux livres essentiels et aux périodiques. La Bibliothèque d'Allemagne occidentale, soutenue financièrement par les 11 Lander de la République fédérale, depuis l'accord de Königstein, a pour tâche d'acquérir en priorité les périodiques scientifiques étrangers (5.000 en 1956), qui permettent de conserver à ses collections cette actualité, qui empêche toute bibliothèque de devenir un musée de livres. La Bibliothèque universitaire s'efforce de compléter les lacunes de ses collections, mais n'a pas encore réussi à les combler en ce qui concerne la littérature étrangère des années de guerre et d'après-guerre, malgré l'abondance des donations.

Les catalogues d'auteurs sont rédigés comme les nôtres mais les titres des « anonymes » ou des revues sont assez difficiles à trouver, quand on n'est pas initié aux règles catalographiques allemandes. L'ordre de présentation des mots («l'ordre mécanique») n'est pas respecté, mais l'ordre grammatical :

Pour les substantifs en apposition :

Mais pour les substantifs en composition :

Et je ne parle pas des titres-phrases qui se composent de plusieurs substantifs non coordonnés ou qui comportent un substantif dépendant d'une préposition ! (1) .

Il ne faut pas oublier que les règles catalographiques ont été établies par des philologues allemands à la fin du xrxe siècle, et ils s'en sont donnés à coeur joie ! Bien souvent l'étudiant ne trouve pas dé soi-même le titre recherché. Aussi un bibliothécaire est-il en permanence dans la salle des catalogues d'auteurs et anonymes et des périodiques, pour répondre aux lecteurs embarrassés.

Le catalogue systématique est bien vivant. Les livres sont classés suivant leur format et un cadre de classement. A la Bibliothèque universitaire, le catalogue systématique est maintenant sur fiches, faisant suite aux anciens registres-inventaires. Pour une raison de place, ce catalogueinventaire ne peut être mis à la disposition du public. Le chercheur se renseigne auprès du bibliothécaire chargé de la section méthodique qui l'intéresse ou après du service des renseignements bibliographiques. (II n'y a que 5.000 étudiants heureusement !).

Cependant, pour faciliter les recherches personnelles des lecteurs, les bibliothécaires allemands tendent de plus en plus à réaliser maintenant un catalogue méthodico-analytique. A la Bibliothèque de l'Allemagne occidentale, il est déjà en service pour les acquisitions postérieures à la guerre. Un fichier de mots-vedettes (Stichwort) renvoie à une cote systématique, composée de lettres majuscules et minuscules, de chiffres romains et arabes. Pour les ouvrages sur un auteur ou sur un pays ou un lieu quelconque, on cherche dans des fichiers spéciaux. Dans ce catalogue-matières, la fiche a deux cotes: celle du rayon et la cote « idéale ». Une brève initiation est absolument nécessaire aux étudiants, quand ils viennent pour la première fois à la bibliothèque, pour qu'ils ne mêlent pas les deux cotes.

Tandis qu'en France, les bibliothèques sont des bibliothèques de lecture, en Allemagne, elles sont des bibliothèques de prêt. C'est le côté original des bibliothèques allemandes.

D'une façon générale, l'étudiant allemand n'aime pas lire sur place, mais emprunter des livres qu'il lit chez lui. Aussi voyons-nous des salles de lecture de dimensions modestes : celle de la Bibliothèque de l'Allemagne occidentale contient 63 places ; celle de la Bibliothèque universitaire, 84. Selon les statistiques de l'année 1953-1954, pour 288 jours d'ouverture de 9 heures à 19 heures (le samedi de 9 heures à 13 heures), on a compté 20.993 entrées (moyenne journalière : 73). A la Bibliothèque universitaire, pour 298 jours d'ouverture, on dénombre 22.911 entrées (moyenne journalière : 77).

Dans les deux bibliothèques, le lecteur dispose d'un grand nombre d'usuels et de bibliographies essentielles, de date récente : 7.500 usuels à la Bibliothèque de l'Allemagne occidentale, 5.000 environ à la Bibliothèque universitaire. Les livres utilisés sur place (volumes et périodiques) se montent à 13.936 et 22 manuscrits pour la Bibliothèque universitaire, à 18.140 et 3.199 manuscrits pour la Bibliothèque de l'Allemagne occidentale, en 1953-1954. La Bibliothèque universitaire a institué le « Arbeitsapparat » : c'est un dépôt permanent de livres, que le chargé de cours, l'assistant ou le professeur consultent fréquemment pour leurs recherches respectives.

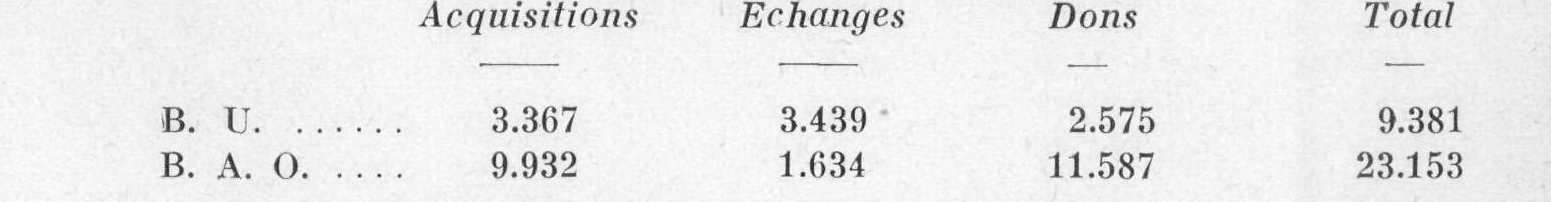

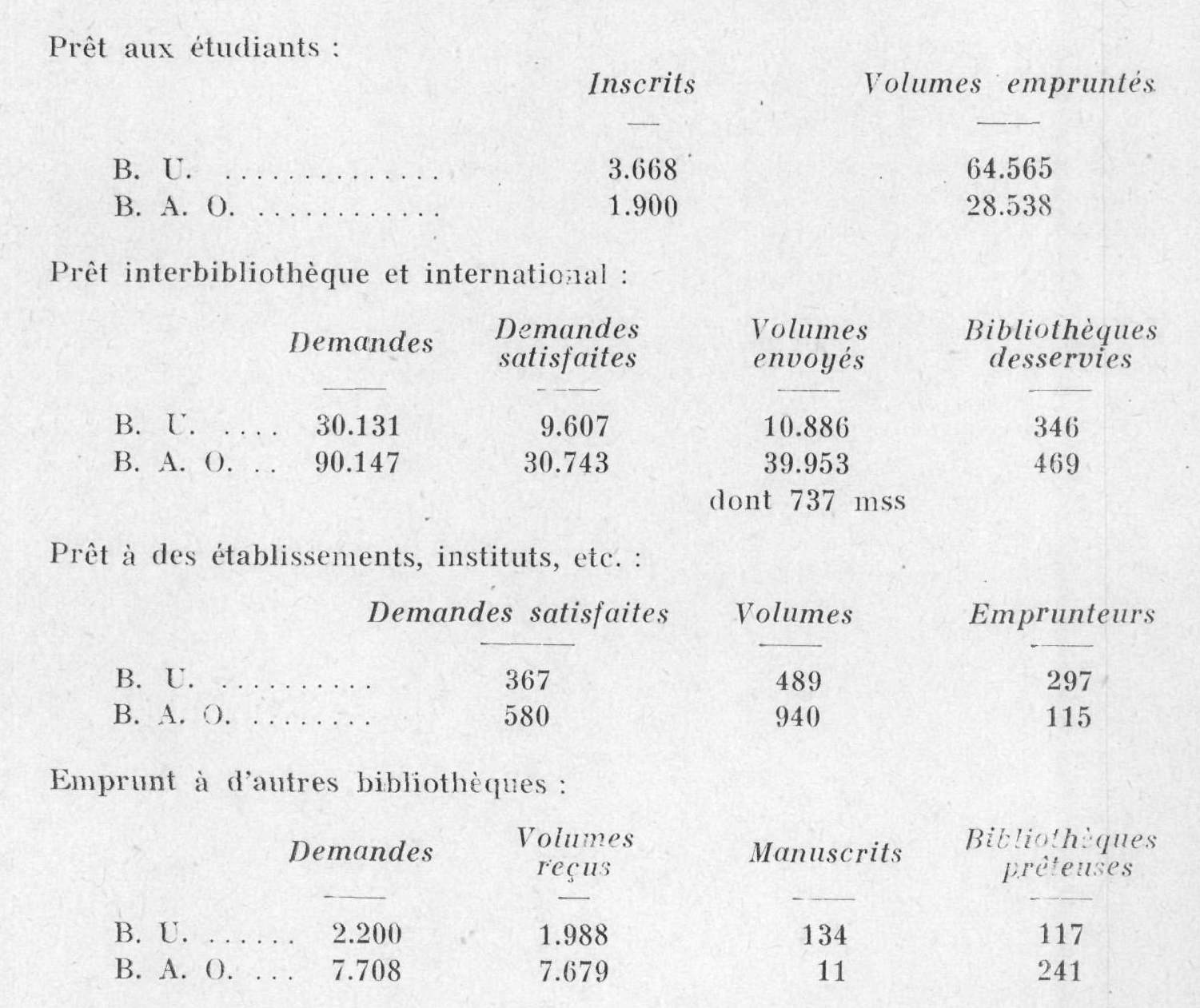

Si le prêt sur place est modeste, le prêt à domicile est intense. Laissons parler les chiffres des statistiques de 1953-1954 :

Pour faire face aux demandes de prêt interbibliothèque, une équipe de 5 à 6 bibliothécaires examine, chaque matin pendant une heure ou deux, les demandes et relève les cotes s'il y a lieu.

Enfin je tiens à signaler les deux grands catalogues en chantier ou presque achevés, entrepris en Allemagne Occidentale.

L'un est le catalogue collectif des acquisitions étrangères auquel participent toutes les bibliothèques scientifiques, et dont le siège est à Cologne ; l'autre est le nouveau Gesamtverzeichnis der auslândischen Zeitschriften. La rédaction de cette édition remaniée a été confiée au Dr RISTER, auprès de la Bibliothèque de l'Allemagne occidentale, depuis le 1er mai 1952 et sous l'égide de la Recherche Scientifique allemande.

Le nouveau G.A.Z. existe en plusieurs exemplaires ronéotypés en attendant les dernières corrections et son impression définitive, qui ne saurait tarder. Il est complet de A à Z pour la période 1939-1949. Depuis 1950 paraît un volume par an, après refonte des fascicules mensuels.

Dans l'ensemble, les bibliothèques allemandes continuent la bonne tradition bibliothéconomique. Elles ont à améliorer et à moderniser leurs catalogues, à rattraper leur retard dû à la guerre et ses conséquences. Elles y parviendront grâce au dévouement et au travail de leur personnel scientifique et technique.