Index des revues

- Index des revues

Un enseignement bibliographique intégré dans le cursus universitaire à l'université dauphine

-

Reiner, François

Un enseignement bibliographique intégré dans le cursus universitaire à l'université..., p.228-234. -

Lataillade, Françoise

La formation audiovisuelle , p.234-236. -

Nicq, Christiane

Formation dans le cadre universitaire - Bibliothèque Interuniversitaire de Montpellier, p.236-237. -

Dupont, Philippe

Quelques réflexions sur l'information et la formation des utilisateurs, p.237-238. -

Lefrançois, Catherine

Accès aux bases de données biomédicales (Plan), p.238-239. -

La formation des usagers , p.239-241. - - A dégager dans le sujet d'un travail les questions qu'il implique (un sujet d'exposé, par exemple, ne se limite pas à son seul énoncé mais ouvre des pistes diverses).

- - A élucider leurs propres présupposés sur le problème en question.

- - Tirer partie des instruments élémentaires souvent négligés parce que trop évidents: une encyclopédie ou un manuel de base sont des instruments de recherche bibliographique.

- - Chercher dans un fichier (différents types de fichiers, règles d'intercalation, etc...).

- - Discerner l'utile dans ce qu'a rapporté la collecte d'informations.

- - Organiser sa documentation personnelle (classification, archivage, destruction du superflu ou du suranné).

Un enseignement bibliographique intégré dans le cursus universitaire à l'université dauphine

Par François ReinerL'expérience en cours à la Bibliothèque de l'Université Dauphine nous a semblé correspondre au thème du Congrès de cette année : la formation des utilisateurs. De cette expérience je décrirai dans une première partie la conception et dans une deuxième partie l'organisation. Je concluerai en dégageant les enseignements et les perspectives que l'on peut en tirer à ce stade.

I. La conception

Nous examinerons successivement le cadre puis les motivations et enfin la genèse de cette expérience.

A. Le cadre

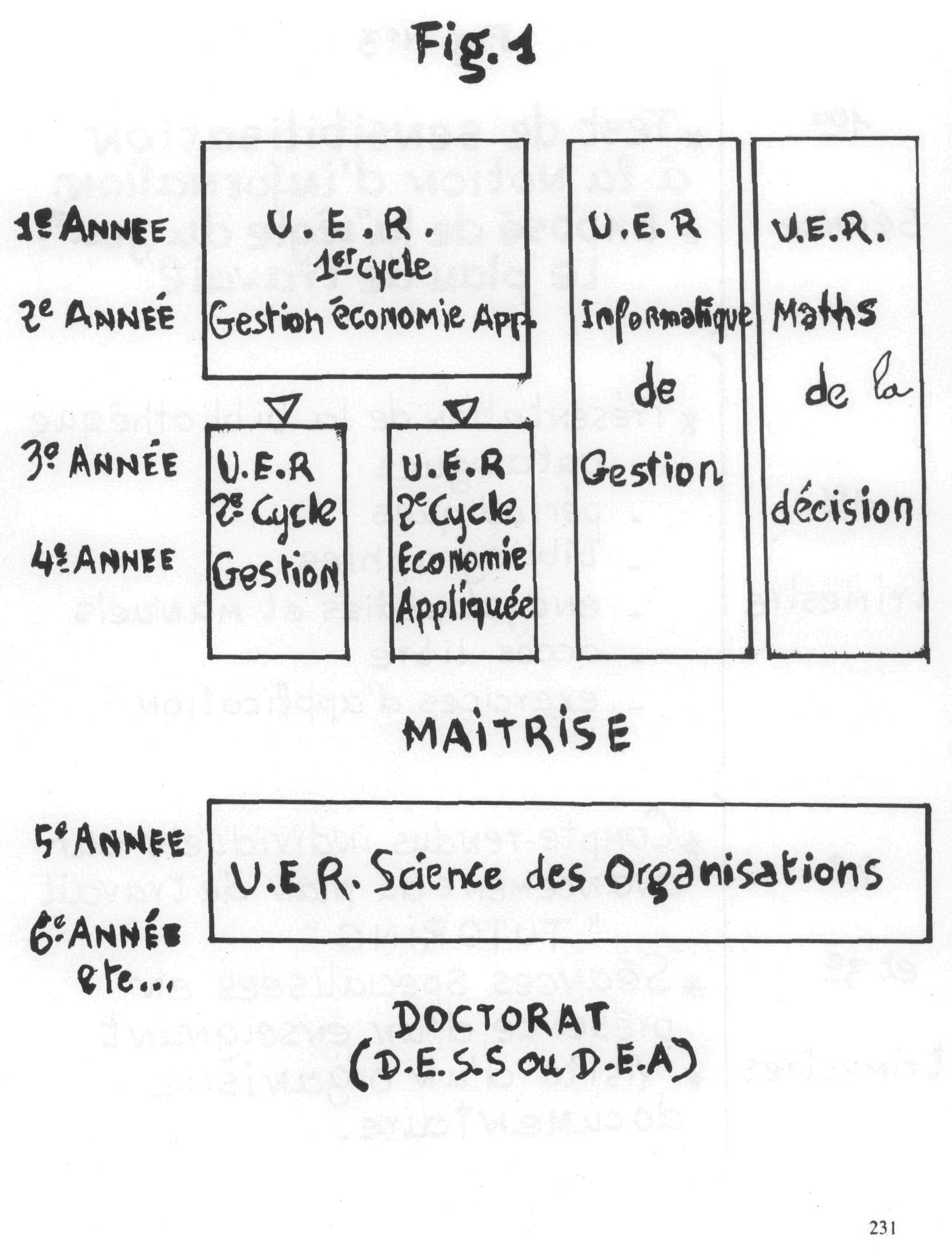

Situer cette expérience dans son cadre c'est décrire l'Université Dauphine. Neuvième fragment de l'Université de Paris, l'Université Dauphine a ouvert ses portes en septembre 1968. Elle est consacrée à l'enseignement des sciences de la gestion des organisations. Cette originalité dans l'objet de son enseignement se double d'une originalité dans les méthodes de son enseignement. Jusqu'à une date récente, aucun enseignement ne faisait l'objet d'un cours magistral. Encore aujourd'hui la grande majorité des enseignements sont donnés à de petits groupes comprenant un maximum de 30 étudiants et généralement moins, aux alentours de 20. Conformément à la loi d'orientation l'Université est organisée en Unités d'Enseignement et de Recherche. Ces UER se répartissent de la façon décrite par le schéma ci-joint (fig. n° 1).

L'apprentissage de la gestion au sens large, suppose l'enseignement d'un grand nombre de disciplines. Sans qu'il soit nécessaire de rentrer dans la querelle de l'effectivité ou non de la pluridisci-plinarité dans les Universités françaises, on remarquera que l'enseignement à Dauphine intègre ou en tout cas juxtapose des matières généralement séparées dans l'organisation traditionnelle des facultés et aussi diverses que la comptabilité et la science politique, le marketing, les mathématiques, l'informatique, la psycho-sociologie, l'anglais, le droit etc.

B. Les motivations

Elles sont de trois ordres: désenclaver la bibliothèque; optimiser son utilisation; assurer un enseignement bibliographique conforme à la vocation d'une bibliothèque universitaire.

Il s'agissait tout d'abord de désenclaver la bibliothèque. En effet, celle-ci physiquement située au sommet des bâtiments de l'Université souffre d'une certaine tendance à l'isolement par rapport à cette dernière. La chose n'est pas rare dans une bibliothèque universitaire où, aussi bien du fait des enseignants que de celui des bibliothécaires, il est tout à fait possible de « faire son travail » sans trop se préoccuper les uns des autres. La chose n'est pas propre à Dauphine, mais là comme ailleurs, il est extrêmement difficile d'obtenir des enseignants qu'ils remettent à temps une bibliographie pour leur cours ou tout simplement qu'ils en remettent une. et là comme ailleurs certains bibliothécaires peuvent se réfugier derrière leurs fiches de catalogue sans trop se préoccuper de savoir ce qu'apprennent les étudiants qui fréquentent leur établissement. De ce point de vue, il nous est apparu que faire assurer les tâches d'enseignement par les bibliothécaires contribuerait à jeter un pont entre la communauté enseignante et celle de la bibliothèque.

Nous voulions ensuite optimiser l'usage qui est fait de la bibliothèque par ses lecteurs. En effet l'expérience quotidienne du travail à la bibliothèque n'a pas cessé de faire ressortir les inadéquations entre les recherches des utilisateurs et les résultats qu'ils obtiennent. C'est tout particulièrement à l'occasion du travail effectué au bureau d'information de la bibliothèque que cette constatation a pu être faite. En effet une permanence est assurée par l'équipe des bibliothécaires de façon à ce qu'à tout moment pendant les 63 heures hebdomadaires d'ouverture de la bibliothèque un lecteur puisse bénéficier de l'assistance d'un professionnel. Cela nous a permis de constater d'une part la répétition de demandes élémentaires et d'autre part la sous-utilisation d'une partie des outils documentaires offerts au public. Les premières, ces sempiternelles erreurs ou incompréhensions peuvent être réduites par un enseignement élémentaire ; la seconde peut être combattue aussi bien par l'inculcation de réflexes élémentaires de recherche que par un enseignement plus approfondi.

Dernier point enfin dans nos motivations : la volonté d'assumer la mission d'enseignement bibliographique qui est donnée aux bibliothèques universitaires par les textes réglementaires : décrets, arrêtés, status qui régissent leur existence. S'il existe un degré zéro de l'enseignement bibliographique assuré, même inconsciemment, par l'ensemble des bibliothèques ne serait-ce que par les divers instruments de guidage des lecteurs à l'intérieur d'une bibliothèque, par l'existence des catalogues et par les renseignements de tous ordres donnés par tout les personnels de la bibliothèque, il est néanmoins nécessaire d'affirmer dans les faits que ce degré zéro doit être dépassé par un enseignement bibliographique explicite et consciemment dispensé en tant que tel.

C. La genèse de cette expérience

Ces principes étant posés, il fallait pour passer à leur réalisation trouver les formes adéquates. Plusieurs tentatives ont été effectuées qui reproduisent d'ailleurs des expériences semblables tentées dans d'autres bibliothèques.

La première forme essayée fut la visite de la bibliothèque. Nous avons tenté d'offrir aux étudiants la possibilité de visiter la bibliothèque selon l'horaire et dans les groupes qui leur conviendraient. Cette possibilité offerte en début d'année ne fut saisie que par un candidat en tout et pour tout. Qu'on ne s'inquiète pas, il eut droit à sa visite, mais la forme était manifestement à revoir.

La deuxième tentative fut un cours en amphi donné à l'effectif complet d'une UER (voir tableau n° I): l'UER 2e cycle gestion. Ce cours eut une audience non négligeable, mais, bien qu'agrémenté par des projections de diapositives montrant l'usage des catalogues de la bibliothèque, il ne suscite pas un intérêt débordant. Et surtout, il ne fut suivi d'aucun effet, ni d'aucune demande d'éclaircissement supplémentaire. Du poste d'observation du bureau d'information, on ne vit pas non plus de changement considérable dans le comportement des lecteurs. Si cette deuxième tentative n'était pas complètement négative, elle ne pouvait non plus être considéré comme vraiment satisfaisante. La troisième intervention dans ce sens fut la création d'une unité de valeur à option dans l'UER 1er cycle gestion économie appliquée. Cette unité de valeur fut créée à la suite de la proposition faite par une équipe mixte d'enseignants et de bibliothécaires. C'est cet enseignement qui va maintenant être décrit.

II. Organisation

A. Statut

Il s'agit d'une unité de valeur à option qui peut-être choisie par les étudiants de 1re ou de 2e année de 1er cycle gestion économie appliquée. L'enseignement consiste en 26 séances d'une heure et demie, soit trente-neuf heures par an. Il est donné à un groupe de trente inscrits auquel participent enviror 25 étudiants. Il fait l'objet d'un contrôle continu, mais non d'un examen ponctuel.

B. Présentation

Le choix des unités de valeur à option est fait par les étudiants à la lecture de la plaquette de présentation de l'UER où les différents enseignements sont décrits. Dans le cas de la présente unité de valeur la description se présente comme le montre le document n° 2 suivant.

U.V. 110. INITIATION AU TRAVAIL DE RECHERCHE ET DE DOCUMENTATION

U.V. Annuelle

Tous les enseignements de Dauphine conduisent les étudiants à se colleter avec les difficultés d'un travail d'information personnel tant dans la collecte des données que dans leur exploitation.

Ni l'enseignement secondaire, ni celui de l'Université Dauphine ne leur fournissent une méthode pour faire face à ces problèmes. Le but de cet enseignement est de créer des réflexes de recherche élémentaires.

Il s'agira d'un apprentissage « humble » destiné non à disserter sur la documentation mais à poser de façon concrète et à résoudre des problèmes simples de recherche d'information en élucidant toutes les étapes de la démarche, en détaillant tous les outils documentaires enseignées.

La première étape consiste à mettre en lumière la question posée : avant de chercher, savoir ce que l'on cherche.

Les étudiants apprendront donc d'abord :

La deuxième étape consiste à planifier son travail de recherche.

L'étudiant devra tout d'abord perdre l'illusion que la réponse toute prête est cachée quelque part et que le travail demandé consiste à l'y débusquer, en particulier en s'adressant à la plus haute autorité possible ou en poursuivant la quête illusoire du texte traitant la question dans son intégralité.

Il lui faudra alors être capable de :

LES TRAVAUX DE RECHERCHE ACCOMPLIS DANS LES AUTRES MATIERES SERVIRONT DE SUPPORT A CET ENSEIGNEMENT.

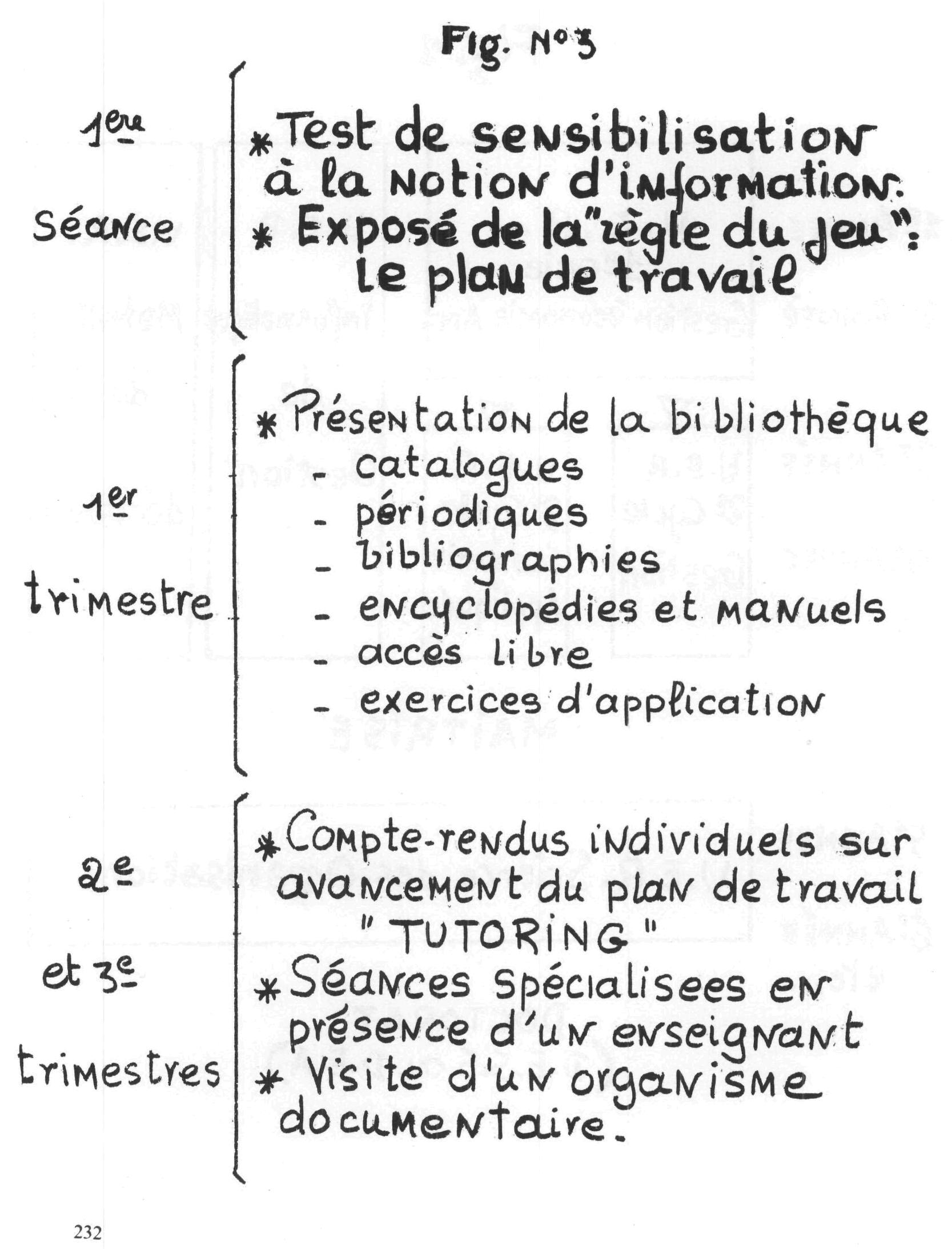

C. Structures

Le travail de l'année se répartit de façon décrite par le document joint (n° 3). La première séance est consacrée d'une part à un « quizz » constituant un test de sensibilisation à la notion d'information, d'autre part à la règle du jeu, c'est-à-dire la nécessité de tenir un plan de travail, instrument fondamental de l'enseignement. Ce plan de travail, tenu par chaque étudiant, expose les projets d'acquisitions de connaissance, de réalisations de travaux et l'état d'avancement de ces projets et de ces travaux. Il est bien évidemment tenu à jour au fur et à mesure qu'avance l'année universitaire. C'est sur la réalisation de ce plan que sont interrogés les étudiants au cours des deuxième et troisième trimestre.

Le premier trimestre est consacré à une présentation générale de la bibliothèque. On prend ici la bibliothèque comme cas particulier d'un organisme documentaire et on expose les modes d'utilisation des divers outils qui sont mis à la disposition des utilisateurs. Au cours des deuxième et troisième trimestre les étudiants font des compte rendus sur l'état d'avancement de leur plan de travail et les difficultés qu'ils rencontrent. La notion la plus difficile à faire pénétrer est celle qui fait de cette U.V. en quelque sorte l'inverse des autres. En effet ce qui nous intéresse dans le compte rendu du travail que font les étudiants n'est absolument pas le résultat final de ce travail : exposé, devoirs, connaissances. C'est tout au contraire la démarche suivie pour aboutir à ce résultat final. En particulier les recherches infructueuses nous intéressent autant que les recherches fructueuses. La chose étant parfaitement contradictoire avec ce qui a été demandé jusque là aux étudiants dans le secondaire et ce qui leur est encore demandé dans les autres U.V., de gros efforts doivent être déployés pour faire comprendre ce concept. Toutefois, une fois qu'il a été clairement perçu, les séances prennent l'allure d'une sorte de « tutoring » à l'anglaise, et mieux encore, dans des cas particulièrement satisfaisants, l'information se met à circuler entre les étudiants sans intervention des enseignants. Certaines séances sont spécialisées en telle ou telle matière et se font en présence d'un enseignant de la matière intéressée. Enfin on consacre une séance à la visite d'un organisme documentaire. Cette visite est essentiellement conçue comme une sorte d'antidote aux habitudes qui pourraient être prises par l'utilisation exclusive de la seule bibliothèque Dauphine. On choisit généralement un organisme suffisamment différent d'une bibliothèque universitaire (ce furent jusqu'ici la Bibliothèque Nationale, puis la Documentation Française) pour montrer la diversité des problèmes et des solutions apportés à la recherche de documentation.

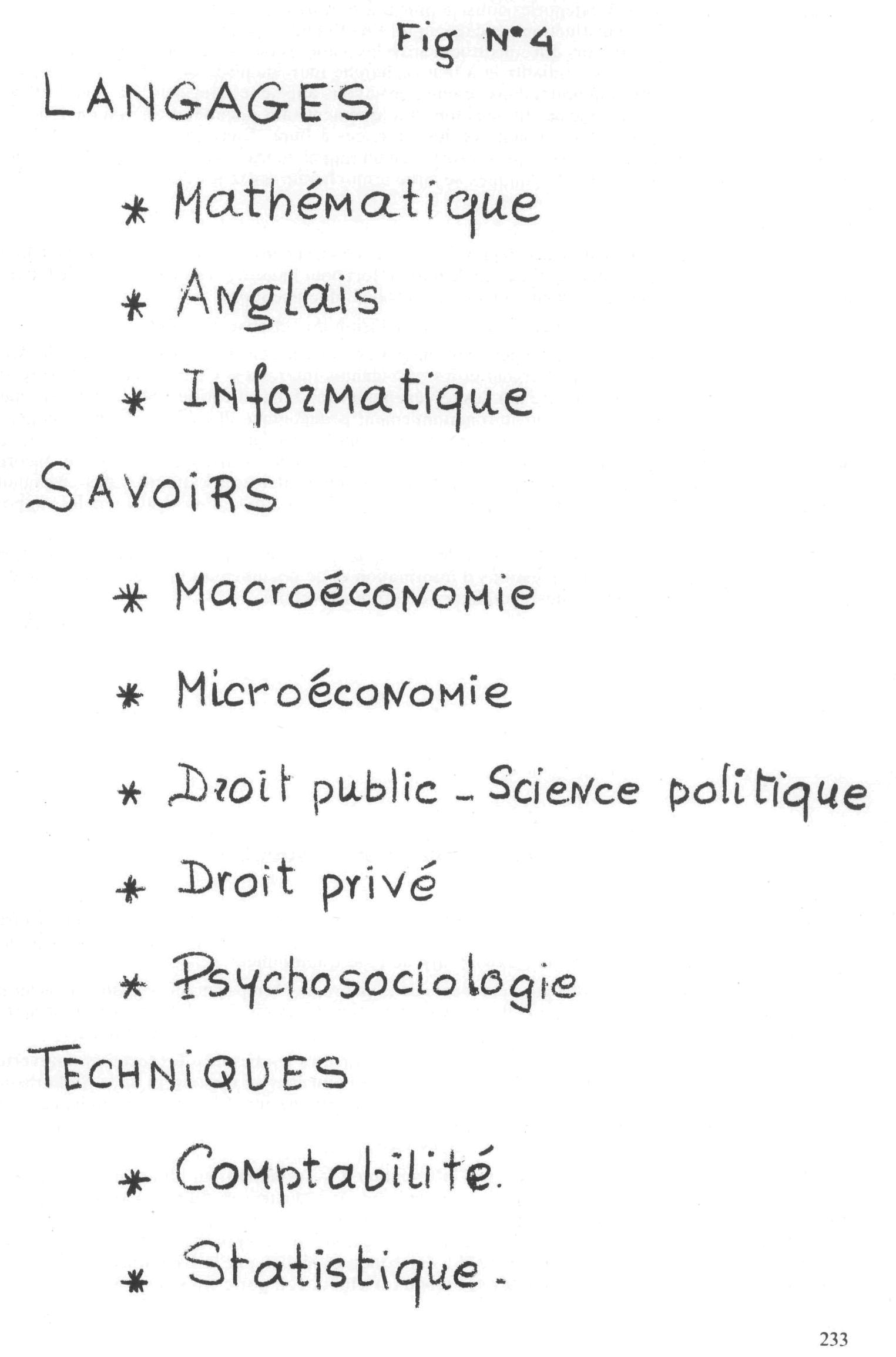

D. Contenu

Le document joint (n° 4) répartit les différents contenus de l'enseignement dispensé aux étudiants de 1er cycle à Dauphine en 3 catégories consciemment arbitraires. Ces catégories ont été définies par nous dans le seul but d'une distinction pédagogique. En effet notre intervention est maximum sur ce que nous avons appelé les savoirs qui constituent aussi les matières où l'enseignement fait le plus appel à la réflexion personnelle des étudiants et à leur recherche individualisée de documentation. Notre intervention est par contre minimum dans ce que nous avons appelé les langages. Là, tout l'effort de l'étudiant tend à acquérir le langage en question, pratiquement sans aucune excursion en dehors des documents distribués par les enseignants et des exercices à faire. Dans cet enseignement de type bachotage notre intervention ne peut que consister en un rappel du travail à faire. Enfin une catégorie hybride que nous avons appelée techniques se situe à mi-chemin entre les deux.

Conclusion

Cet enseignement qui n'existe que depuis deux ans est bien sûr en constante évolution. Par ailleurs, il ne constitue qu'un seul point d'application de notre effort pour inclure à tous les niveaux de l'activité de l'Université Dauphine des connaissances sur le travail documentaire.

D'ores et déjà on peut tirer deux ordres de conclusion de cet enseignement.

D'une part il n'a pu être créé et ne peut continuer à exister que dans une liaison personnelle étroite entre les bibliothécaires qui s'en chargent et les enseignants intéressés. Ce n'est pas un hasard si la proposition de création a été cosignée par des représentants des deux catégories. Surtout cet enseignement exerce une action en retour sur le fonctionnement pédagogique des divers enseignements, en particulier en révélant (ce qui n'est pas toujours évident pour un enseignant en cours d'activité ) la façon dont son enseignement est perçu. Il nous est déjà arrivé et il nous arrivera sans doute encore à l'occasion de débats portant sur tel ou tel travail d'un étudiant d'attirer l'attention des enseignants concernés sur l'absence de certains prérequis chez leurs étudiants alors qu'ils semblaient les supposer implicitement possédés.

Il est significatif que nous terminions sur les enseignants. Cet enseignement nous semble être un moyen de parvenir à aborder les questions d'information et de documentation avec l'ensemble de la communauté des enseignants et des chercheurs de notre université.