Index des revues

- Index des revues

Les périodiques d'art, dix ans après

-

Sevin, Monique

Compte rendu, p.23-27. -

Rouit, Huguette

Les périodiques d'art, dix ans après , p.29-40. -

Faut-il censurer les collections des bibliothèques pour la jeunesse ?, p.40. - catalogues collectifs nationaux

- bibliographies nationales et internationales d'histoire de l'art

- applications des nouvelles technologies

- présentation des différents types de périodiques d'art (collections nationales, magazines d'artistes, journaux de bibliothécaires d'art, revue régionale, revues de photographies...)

- 10,2% du total des lecteurs de la B.P.I.

- 7,7% lisent seulement des livres d'art

- 0,8% lisent seulement des périodiques

- 1,7% lisent des livres et des périodiques

- 75,5% ne lisent que des livres

- 8% ne lisent que des périodiques

- 16,5% lisent des livres et des périodiques d'art

- 4,2% lisent des livres d'art

- 1,8% lisent des périodiques.

- l'existence depuis 1976 de ARLIS/UK-Eire (Art Libraries Society / United Kingdom-Eire) et de l'un de ses projets : l'Arlis Union List of Periodicals présenté par M. John Kirby (Sheffield City Polytechnic Library) permettant le développement du contrôle et de l'exploitation des périodiques. La 2ème édition, de 1982, comprenait 3000 titres avec des détails sur 70 bibliothèques, la 3ème : 6500 titres pour 80 bibliothèques. Une 4ème édition est prévue pour 1987. La coopération de la British Library Humanities and Social Sciences Divisions et de la National Art Library a été obtenue :

- la création d'un National Standing Committee on Art Documentation fondé par la British Library, fonctionnant comme un forum consultatif.

- l'émergence, après une période difficile, de la National Art Library en tant que force positive dans la bibliothéconomie d'art britannique, progressant vers l'automatisation.

- 1 - Quels documents lisent actuellement les biblitohécaires d'art ?

- 2 - Que leur offrir en plus ?

- 3 - Quelles informations sont véritablement d'un intérêt international ?

- 1 - Revues de praticiens, ayant le statut artisanal de passionnés. C'était l'époque où la photographie n'avait pas asile dans les musées, les galeries...

- 2 - Grâce à des revues de grande qualité les passionnés réussirent à s'imposer et à obtenir un plein statut pour la photographie.

- 3 - Ce qui, avant, était un domaine de combativité est devenu un phénomène de culture générale médiatique. Le rédacteur de la revue néerlandaise, considérant le statut de la photographie dans les arts, voit dans l'introduction de la photographie autonome le signe évident qu'elle n'est plus un médium mais un art.

- Revue d'art : CLICHES et surtout PHOTO VISON

- Revue de théorie : CREA TIVE CAMERA avec ses écrits critiques, La RECHERCHE PHOTOGRAPHIQUE, animée par des universitaires français convaincus que la photographie "s'étudie". LES CAHIERS DE LA PHOTOGRAPHIE partagent ce point de vue de la manière la plus stricte en traitant la photographie au second degré. ANTIGONE, revue de textes littéraires ou critiques, publiée depuis deux années à Arles, a pour originalité d'entrecroiser une réflexion sur la littérature et la photographie.

- Revue grand public : CLICHES, qui se vante de ne pas avoir de politique éditoriale, est un compromis entre la revue intellectuelle et la revue grand public.

- Revue d'information : CLICHES, CREATIVE CAMERA, PERSPEKTIEF;

- Revue militante, polémique : PERSPEKTIEF, CREATIVE CAMERA.

- nombre de notices sur la photographie par années (depuis 1980) dans chacun des quatre grands répertoires.

- répartition de types de documents (livres, articles, catalogues, thèses, etc.)

- répartition des notices par aire géographique et linguistique

- délais de parution des notices indexées par rapport à la date de publication du document.

- le nombre de notices "photographiques" démontre que les bibliographies d'art prennent bien en compte la photographie.

- le nombre de catalogues et de livres indexés est relativement important

- des tendances linguistiques et géographiques varient selon la bibliographie

- le délai de parution varie de 1 à 3 ans.

- directement tournée vers les périodiques européens en incluant ceux qui ne sont pas déjà traités

- réduisant à une année le délai de parution

- facilement accessible par tous ceux qui s'intéressent à la photographie. Une bibliographie cumulative pourrait être réalisée tous les deux ou trois ans en coopération avec les plus importantes bibliographies d'art. En outre, un centre de documentation et d'information sur la photographie devrait être créé.

- nécessité de l'accès a l'information

- inadéquation des systèmes actuels de diffusion de l'information.

- L'art et les bibliothèques publiques ;

- Les artothèques au Danemark, en France, en Allemagne, etc. ;

- Le rôle de la communauté des bibliothèques de colllèges et d'écoles d'art ;

- Les bibliothèques d'art, l'art populaire et la culture populaire ;

- Les bibliothèques d'art au service d'autres disciplines ;

- Les iconothèques et leur utilisation.

- Répartition mieux équilibrée entre nationalités européennes à Amsterdam.

- Présence de Britanniques et d'une quinzaine d'Américains (l'impact du premier colloque semble ne pas leur avoir échappé).

- Primauté retrouvée de la langue anglaise (40 communications en français à Genève, 9 à Amsterdam).

Les périodiques d'art, dix ans après

Brighton, avril 1976

Par Huguette ROUIT, Conservateur Bibliothèque de l'Ecole du LouvreDu 13 au 18 octobre dernier la Section des Bibliothèques d'Art de l'IFLA organisait son deuxième colloque européen. Le choix du thème retenu pour cette rencontre : "Les Périodiques d'Art".

C'était une décision audacieuse car dix années auparavant le même thème, remarquablement traité, avait été proposé par l'Art Library Society, North America (ARLIS/NA), organisatrice de l' ARLIS INTERNATIONAL CONFERENCE ON ART PERIODICALS réunissant de nombreux participants au Victoria and Albert Museum de Londres, puis à l'Université du Sussex à Brighton. Vingt-cinq bibliothécaires d'art français gardent le souvenir de cette manifestation, étalée sur quatre jours, au programme de laquelle avaient été inscrites une quinzaine d'interventions sur des sujets divers relatifs aux périodiques d'art. Deux panels, l'un d'éditeurs, l'autre d'artistes, avaient débattu de leurs rapports avec les périodiques d'art. Quelques médias étaient présentés. Une spectaculaire exposition au Victoria and Albert Museum sur "l'Histoire des périodiques d'art", en relation avec les mouvements d'art de leur temps, servait magistralement de prétexte à la conférence.

A Amsterdam, les congressistes assemblés à la Vrije Universiteit puis au Rijksmuseum entendirent tous les grands sujets actuels relatifs aux collections périodiques :

Pour évoquer la cité d'accueil du colloque il est proposé la lecture de l'article "Amsterdam, 700 ans" paru dans Connaissance des arts en août 1975, à l'occasion de la commémoration de sa naissance voici sept siècles. Les premières imprimeries qui éditèrent des ouvrages parmi les plus illustres du monde occidental s'installèrent là. Amsterdam est la ville des livres. C'est une des caractéristiques, formée par une riche histoire et manifestée encore aujourd'hui par une activité tout aussi vive. De cet état de fait résulte la position prééminente d'Amsterdam dans le domaine de la vie culturelle. Une publication de 1984 : "De Bockhandels van Amsterdam" recense l'ensemble des librairies de la ville - environ 350, soit, statistiquement, une librairie pour 1.000 habitants. L'activité des importateurs de livres n'est pas étrangère à ce phénomène. Un guide accompagné d'un plan : "Boeken stad", édité par BIS Book Industry Services, publié à Amsterdam en août 1986, répertorie les librairies (sauf celles de livres anciens), les maisons d'édition et d'importation implantées dans la ville.

Les stands de l'exposition professionnelle présentée à l'occasion du colloque mettaient en évidence la vitalité de l'édition aux Pays-Bas ainsi qu'une activité annexe très développée, celle des diffuseurs de publications périodiques.

La très lourde tâche d'organisation du colloque revenait à un comité de six membres appartenant à plusieurs bibliothèques néerlandaises.

De l'équipe dévouée, mise à l'épreuve, qu'il soit permis de mentionner deux bibliothécaires : Mlles Sophie Pabst (Bibliotheek Rijksmuseum Vincent van Gogh, Amsterdam), fidèle participante de la section de l'IFLA et Maggy Wishaupt (Koninklyke Bibliotheek, la Haye) qui prirent énergiquement en charge une entreprise à mener à partir de nombreux contacts. Une particulière reconnaissance doit en outre être témoignée au coordinateur des activités professionnelles de l'IFLA, M. A.L. van Wesemael, qui assura une aide généreuse et efficace à la préparation du colloque. Sa présence au colloque de Genève puis à Amsterdam montre l'intérêt porté par la direction de l'IFLA aux travaux de la section. Par une allocution de bienvenue il ouvrit la première séance placée sous sa présidence.

En introduction, un exposé sur les collections de périodiques d'art de la B.P.I. (Bibliothèque publique d'information) présenté par Mlle Nicole Picot (Centre Georges Pompidou, Paris) illustra l'expérience d'une bibliothèque multimédias (14000 entrées/jour), entièrement en libre accès et destinée à un grand public. La conférencière précisa la place de cette bibliothèque encyclopédique par rapport aux deux centres spécialisés : Centre de documentation du Musée national d'art moderne et Centre de création industrielle, puis celle du secteur des Beaux-Arts dans l'ensemble. 150 titres de périodiques, dont les articles ne sont pas analysés, figurent dans la classe 7. Des statistiques font apparaître que les lecteurs du seul domaine Beaux-Arts représentent :

Sur 100 lecteurs du domaine des Beaux-Arts :

Dans la Salle d'actualité :

Pour susciter une meilleure utilisation, tous les périodiques généraux sur l'art, l'archéologie, les arts décoratifs, ont été regroupés. La signalisation est améliorée ; les index et bibliographies sont mis en valeur.

L'interrogation des bases de données (très faiblement utilisées dans le domaine de l'art) et le projet d'interrogation de banques d'images offrent aux utilisateurs un véritable service de téléréférences.

PERIODIQUES D'ART NATIONAUX

La séance réservée aux périodiques d'art nationaux, présidée par M. Jean-Pierre Dubouloz (Bibliothèque d'art et d'archéologie, Genève), apporta des témoignages de Grande-Bretagne, des pays scandinaves et du Canada. Sur une note d'optimisme Mme Elizabeth Estève-Coll (National Art Library, Victoria and Albert Museum, Londres) exposa brillamment comment, en Grande-Bretagne, des efforts de coopération, élevèrent leur action d'un rang national à un rang international. Ce succès se manifeste par :

Quelques sujets d'inquiétude : l'incapacité de produire des listes-sujets des collections ; une connaissance des resssources limitée à l'échelon local. Surtout des voeux : obtenir des listes chronologiques, des index rétrospectifs, microfilmer et publier en reprints les périodiques rares et très demandés. Il serait aussi nécessaire de mettre en place un plan d'acquisitions qui pourrait être le fruit d'une coordination régionale des bibliothèques d'enseignement technique, les "Polytechnics". Ces institutions créées en 1970, souvent héritées des anciens collèges d'art, ont été généreusement pourvues et possèdent des fonds considérables, dans les secteurs de l'art et du design - justement là où les petits magazines, les revues éphémères, les bulletins de musées, de sociétés, les magazines d'étudiants, se sont le plus volatilisés.

L'expérience britannique pourrait être suivie par d'autres organisations nationales d'ARLIS et tous les efforts être orchestrés par l'IFLA.

En regard de cette évocation de la situation en Grande-Bretagne, Mme Cecilie Wiborg Bonafede (Royal University Library, Oslo) brossa un vaste tableau de l'état eh Norvège et dans l'ensemble de la Scandinavie.

Pour la première fois un séminaire sur les publications de périodiques d'art réunissait en 1982 près de Stockholm des artistes, critiques, éditeurs des cinq pays (Danemark, Islande, Fin-lande, Norvège, Suède) qui ont le point commun d'une population faible. L'Hâsselby Seminar mit notamment l'accent sur le fait que tous les périodiques d'art scandinaves survivent avec un budget très réduit. En 1983, la publication à Copenhague d'une brochure "Nordiske Kunsttidsskrifter / Nordic Art Magazines" donna une liste de 66 titres de périodiques d'art, d'architecture, de photographie, sélectionnés selon de stricts critères. Ne figurent dans cette liste que 11 périodiques norvégiens.

La majorité des publications est due à des organisations professionnelles spécialisées ou à des galeries d'art. Pratiquement toutes reçoivent le support financier du Norvegian Cultural Council.

A partir du périodique le plus ancien (1910) et le plus apprécié : Kunst og Kultur, une présentation détaillée mit en relief les caractéristiques de chaque revue. Quatre années après le séminaire, le premier périodique d'art nordique était publié par le Nordic Art Centre sous le titre finnois de Siksi qui signifie "Parce que", avec des articles dans la langue originale et une traduction en anglais. Arlis-Nytt modeste organe d'information de ARLIS/Norway, association fondée en 1983, présente successivement dans ses colonnes toutes les bibliothèques d'art norvégiennes dont il est le coordinateur. Elles sont au nombre de 21 en Norvège, disposant d'un total de 2800 périodiques, la majorité d'entre elles détenant plus de 100 titres.

En 1940 The National Union Catalogue of Periodicals était créé à la Royal University Library. 350 bibliothèques norvégiennes y participaient dont les 21 bibliothèques d'art. Actuellement il repésente 72000 titres de périodiques. Automatisé en 1972 il est, depuis 1983, accessible en ligne. Complétant ce large survol de la Scandinavie Mme Inger Frederikson (Konstbibliotheket, Stockholm) présenta, à l'aide d'une dizaine de titres, un panorama des périodiques d'art suédois.

Deux sont à détacher : Art Review, créé en 1931, doté d'un sommaire en anglais, la plus scientifique et l'unique revue d'art suédoise indexée (Art Index, RAA, RILA) avec une très importante section de comptes rendus d'ouvrages reprise chaque année dans le dernier numéro et tenant lieu de bibliographie d'art suédois. La revue, trimestrielle, n'est tirée qu'à 700 exemplaires.

A l'opposé : Konstperspektiv - Art Perspective, expression des groupes artistiques en Suède, vaste organisation, a un tirage de 17000 exemplaires. D'une belle présentation, c'est également une revue suédoise, de tendences sociales, parfois même provocatrices. Elle traite des événements importants de l'actualité, publie le calendrier des expositions de tous les pays, avec des vues à la fois locales et internationales sur l'art.

Quatre publications sont dues à des organisations d'artistes. La plus ancienne, Paletten (1940), est aussi celle qui a l'orientation la plus internationale. Les auteurs sont tous des artistes et des critiques d'art. Des correspondants écrivent de Paris, Florence ou New-York. Interdisciplinaire, elle touche un public intellectuel.

Sur un plan bibliothéconomique le Nationalmuseum Bulletin présente l'intérêt de fournir un rapport annuel en anglais de l'Art Library avec la liste détaillée des publications de l'année. L'Art Library a le privilège de disposer de 300 exemplaires pour ses échanges !

Ces périodiques peuvent paraître assez peu attrayants dans un contexte international, mais il faut remarquer que la plupart n'ont pas d'annonces publicitaires.

Encore plongé dans les climats rigoureux l'auditoire prit conscience de l'impact de la géographie physique et humaine sur les publications de périodiques d'art canadiens. Mme Melva Dwyer (Fine Arts Library, University of British Columbia, Vancouver) fit revivre l'espoir des provinces reliées de l'est à l'ouest par le Canadian Pacific Railway achevé en 1885. Ce trait d'union ne résoud malheureusement pas toutes les difficultés qui déterminent un intérêt plus local que national, particulièrement dans le domaine de l'art. Mary Williamson (Scott Library, York University, North York) avait déjà évoqué "la tyrannie des distances" pour les bibliothèques d'art canadiennes dans une communication à la conférence de Montréal. Souvent l'affinité est plus grande pour les activités et les publications des Etats-Unis que pour celles des autres parties du Canada. Le bilinguisme a isolé le Québec dont les artistes ont préféré se tourner vers la France. Une dizaine de périodiques, parmi lesquels des publications d'artistes ou de galeries, furent présentés avec leurs caractéristiques. Sous le titre de Canadian Illustrated News sortit en 1869 à Montréal un des premiers périodiques canadiens illustrés ; le premier au monde utilisant la technique d'impression photographique en demi-teinte. Deux événements d'importance pour la vie artistique se situèrent en 1787 avec la constitution de la plus ancienne société d'artistes ; en 1880 avec la création de la Royal Canadian Academy qui encourage les expositions annuelles et apporte son soutien aux participations candiennes dans les expositions internationales. Une solide impulsion fut encore donnée à partir de 1957 avec le support financier accordé dans toutes les régions aux artistes, galeries, publications d'art, grâce au Canada Council.

Il s'agissait encore de magazines d'artistes, d'Amérique du Nord, dans la communication de M. Clive Phill-pot (The Museum of Modern Art, New-York). La confrontation de neuf revues conçues par des artistes, ou les faisant intervenir, mettait en évidence une similitude : l'imitation des magazines ou journaux de grande diffusion. Artistes et éditeurs travaillent en commun pour donner une forme plus proche d'un art séquentiel, comme le film ou la vidéo, que d'une simple image. Une autre tendance se manifeste par l'introduction de la politique dans les propos concernant l'art, avec l'idée d'atteindre un autre public que celui du cercle intéressé par les Beaux-Arts. Tous ces périodiques naissent d'un milieu de médias : journaux, revues ou télévision. Ils sont tirés en un assez grand nombre d'exemplaires et leur prix est faible. Montrés en détail à l'écran, ils ont pour titre : Benzene, Impulse, Heresies, Bombe... Revenons en Europe pour une vue de la situation relative aux périodiques d'art nationaux esquissée lors de communications sur les bibliographies ou les catalogues collectifs.

Aux Pays-Bas, la base de données en ligne TACO du Netherlands Bibliotheek en Lektuur Centrum - NBLC a permis la publication d'un index de 130 périodiques néerlandais. 10 seulement peuvent être considérés comme des périodiques d'art.

Dans son exposé sur le double aspect des périodiques d'art néerlandais et de l'art dans les périodiques néerlandais, M. Victor Schmidt (Library of the Art Institute, University, Groningen, RILA/NL) démontrait que trois périodiques s'intéressaient à l'art néerlandais dont Simiolus, le plus récent, et plus spécialement à l'art des 16ème et 17ème siècles. Bien qu'il existe bulletins de musée et d'institut, la couverture totale des expositions n'est pas assurée. A souligner l'importance des revues dues à l'initiative d'étudiants. Elles sont inégales. Act est la plus ancienne. Metropolis donne un index des périodiques d'architecture. Beaucoup ont disparu.

Les périodiques français furent bien représentés dans la réunion-débat sur les revues photographiques dont il sera question plus loin. Une revue régionale fut mise en évidence. Outre l'exposé de Mlle Picot de la B.P.I. sur l'accès des périodiques d'art et leur utilisation dans une bibliothèque non spécialisée, celui de Mme Sevin précisant la fonction thématique du Centre régional 32 (Art et archéologie) démontra son utilité pour l'accès indirect aux périodiques d'art en France. Le catalogue collectif informatisé AGAP'ART, né de l'initiative de Mlle Denise Gazier (Bibliothèque d'art et d'archéologie, Paris) était constitué de près de 8000 notices produites par un réseau de 16 institutions entre 1980 et 1982, jusqu'à son intégration dans le CCN, inauguré en 1983. Depuis, le Centre assure la coordination des collections de périodiques de 23 bibliothèques d'art et centres de documentation spécialisés. Il présente la particularité d'indexer les publications par sujets, époques et lieux traités. En cours de réalisation pour l'Ile-de-France, le catalogue visera à l'exhaustivité lorsque les fonds de l'ensemble du pays auront été saisis.

C'est aussi par le biais de travaux collectifs que la situation des périodiques d'art en République Fédérale d'Allemagne fut abordée. Mme Marion Mallmann-Biehler (Universitatsbibliothek, Heidelberg) parla du but et des efforts communs poursuivis depuis 1964 par huit bibliothèques d'art allemandes, parmi les plus importantes, et l'Association AGB (Arbeitsgemeinshaft der Kunstbibliotheken). A partir de 1972 le German Research Council donna son appui pour les acquisitions réparties dans les domaines très spécialisés de chacune de ces bibliothèques. Leurs abonnements recouvrent au total 8000 titres.

Un catalogue d'ensemble des périodiques d'art publié en 1973 chez Mann à Berlin, sous la direction de Marianne Prause, représentait 15.000 titres provenant de 36 collections appartenant à des bibliothèques de types différents. L'association des bibliothécaires d'art est vivement intéressée par une actualisation de cet instrument de référence car il n'y a pas de catalogue collectif partagé entre les bibliothèques associées. Une expérience de la Bibliothèque universitaire de Heidelberg a retenu son attention. Depuis 1985 elle a décidé de se joindre à l'entreprise de cette base de données (ZBD).

L'action des associations de bibliothécaires d'art avait été à plusieurs reprises évoquée lorsque Mme Beth Houghton (Tate Gallery, Library, Londres) complétant l'exposé de Mme Estève-Coll à propos de la Grande-Bretagne, traita le sujet des bulletins des bibliothèques d'art et de leur rôle international.

Son expérience passée d'éditeur de l'Art Libraries Journal et actuelle de présidente de ARLIS/UK & Eire, Art Librairies Society donnait de l'ampleur à son exposé conçu sous un angle très professionnel.

Les publications périodiques des différentes organisations de bibliothécaires sont le moyen, parfois unique, de communication et d'information pour la majorité des bibliothécaires d'art qui ne participent pas aux rencontres internationales ou même nationales. ARLIS/UK & Eire et ARLIS/NA (North America) suivirent la même démarche éditoriale: au début une Newsletter (pendant six et dix ans), puis une publication plus substancielle: Art Libraries Journal, Art Documentation, trimestrielles, et une publication plus éphémère : ARLIS/UK & Eire New-sheet, bimestrielle, ARLIS/NA Update. Les autres bulletins nationaux de bibliothèques d'art sont encore dans leur phase d'élaboration.

La communication internationale est assurée par Art Libraries Journal et par la Newsletter de la section des Bibliothèques d'Art de l'IFLA, publiés en anglais.

Les publications périodiques des bibliothécaires d'art offrent toute une gamme de documents d'information. Mais des questions se posent pour une publication à dessein international :

Seule ARLIS/NA a mené une enquête en 1984. Il serait nécessaire de savoir ce qu'ont le temps de lire les bibliothécaires ; de quelle façon ils lisent ? quand ? où ? pourquoi ?. Des éclaircissements permettraient de cerner ce qui est appelé à avoir une diffusion internationale ou une audience nationale.

Sur la deuxième question l'ex-éditeur de Art Libraries Journal a eu l'occasion de porter ses réflexions et de déplorer notamment les effets d'une politique contraignante : traiter dans sa publication les sujets ayant un intérêt international et dans Newssheet uniquement les chroniques brèves.

Il n'y avait plus de place pour les articles substanciels d'intérêt uniquement national : le cas des communications des congrès annuels de ARLIS/UK. Le problème n'est pas le même pour Art Documentation car son objectif n'est pas de viser un public international.

Enfin, la question qui suscite la plus grande analyse : "Qu'est-ce qui doit être lu par un public international ?" Mme Houghton proposa une quinzaine de suggestions. Elle a été confrontée à tous les problèmes et s'est investie dans la recherche de solutions qu'il faudra lire dans son texte lorsque les Actes du colloque seront publiés.

Quelle aide l'IFLA peut-elle apporter?

La Section établit une liste de traducteurs bénévoles volontaires - ce qui devrait permettre de résoudre le grand problème de la langue.

Une aide financière additionnelle est demandée à l'IFLA pour couvrir les frais d'une publication en plusieurs langues.

La Section doit se pourvoir d'un bureau central où les publications nationales d'intérêt international seraient signalées. Un plan est en cours d'élaboration.

Ainsi s'acheva, sur des questions pertinentes, la réunion consacrée aux périodiques d'art nationaux. Bien que programmé ailleurs l'exposé très professionnel et pragmatique de Mme Carol Terry (Ryerson & Burnham Libraries, Art Institute of Chicago) peut être mentionné ici. Sous la même forme interrogative : "Comment connaissons-nous ce qui paraît ?" elle remarqua la variété de sources d'information sur les nouveaux périodiques d'art : annonces d'éditeurs, recommandations de collègues et de lecteurs, critiques ou listes dans d'autres périodiques. A l'Art Institute une analyse des nouveaux périodiques acquis au cours des quatre dernières années met en lumière des sources additionnelles telles que : prospectus, annonces de vendeurs, listes de nouveaux titres dans des index, titres indiqués lors des conférences ARLIS/NA sur les nouvelles publications en séries ou, tout simplement, le coup d'oeil du bibliothécaire d'un département de périodiques aux vitrines des libraires. Deux périodiques furent spécialement mis en vedette au cours de ce carrefour sur les périodiques nationaux. Leur confrontation n'était pas sans intérêt. Dès l'abord : l'un est un nouveau-né, l'autre un vieillard de quatre-vingt-cinq ans. Honneur au vénérable The Connoisseur qui a résisté aux épreuves du temps. Il revint à M. Krzysztof Cieszkowski (Tate Gallery, Library, Londres) de conter la vie de ce vétéran, l'un des "Big Three" -A.B.C. : Apollo, Burlington Magazine et The Connoisseur. Dès sa naissance en septembre 1901, cette très britannique revue mensuelle servit de vaste tribune aux collectionneurs d'art et d'antiques. Au cours des années une évolution s'est produite dans sa présentation et son contenu. Deux forces antinomiques se manifestèrent : les demandes du marché de l'art d'une part et celles de l'érudition vouée à l'histoire de l'art de l'autre. Après avoir obéi à la dernière elle prit récemment une allure journalistique et plus attractive pour le public. Ayant traversé l'Atlantique en 1982 The Connoisseur est édité aux Etats-Unis. Il a perdu beaucoup de sa dimension de forum de discussion et d'information en visant à la promotion du commerce tout autant que de l'art. La formule choisie par M. Thomas Hoving, rédacteur en chef depuis 1981 (directeur du Metropolitan Museum de 1967 à 1977) plaît aux lecteurs américains aisés et la diffusion de la revue atteint 320000 exemplaires par mois, alors qu'elle avait relativement peu de lecteurs à l'époque où elle était éditée à Londres. Le conférencier percevait un changement dans l'attitude des bibliothécaires envers la revue, ainsi que dans celle des lecteurs.

Comme pour narguer ce géant, trois chiffres énormes et d'un élégant graphisme sur une couverture réussirent à capter l'attention du public. Il s'agissait de la revue trimestrielle : 303 - Recherches et créations, née en 1984, - exemple d'une revue d'art régionale. Son rédacteur en chef, M. Jacques Cailleteau (Direction régionale des Affaires culturelles des Pays de Loire, Nantes) était visiblement heureux de présenter un numéro spécial consacré à la peinture qui venait tout juste de paraître, ainsi que l'une des prestigieuses publications de l'Inventaire Général des Monuments et Richesses Artistiques : "La Tenture de l'Apocalypse d'Angers", dans la collection des Cahiers de l'Inventaire. Le même style "haut de gamme" est appliqué à la revue qui se veut l'expression de cinq départements dans le domaine des arts et de l'histoire. Editée avec le concours du CNL, elle est financée par le Conseil Régional et patronnée par son président.

Dans chaque numéro on trouve cinq articles de fonds - un par département, une étude sur un thème commun, une rubrique "Echos" (publications, expositions, spectacles). L'ensemble superbement rehaussé par une centaine d'illustrations et photos dont la moitié en couleurs. Les articles sont rassemblés par les personnalités ayant des responsabilités culturelles dans la région. Photocomposition et impression sont confiées à des entreprises nantaises. Tirée à 3000 exemplaires la revue est bien diffusée dans les Pays de la Loire et s'introduit peu à peu dans d'autres milieux. L'acceptation de la publicité ne sera peut-être envisagée que dans le cadre régional. Ce dernier point marque un des autres aspects de la différence entre une revue naissante préoccupée d'affirmer son caractère local et une revue d'audience internationale, presque centenaire, à propos de laquelle une moralité simple fut dégagée par le conteur de sa vie : "l'argent peut tout acheter, même une revue, même un passé".

Les différentes communications ont dressé un état de la production des périodiques d'art dans quelques pays et présenté un panorama de l'évolution historique des périodiques nationaux.

La production nationale devrait se développer après définition d'un marché potentiel, mais le hasard ou des élans sont plus souvent à l'origine d'une création. Un soutien financier à l'échelon national permet de maintenir en vie des revues sous forme d'aide directe (Norvegian Cultural Council, Canada Council) ou indirecte (German Research Council : appui pour les acquisitions des bibliothèques). Les problèmes liés à la configuration géographique du pays et à la langue furent souvent évoqués en raison des obstacles qu'ils peuvent constituer, principalement au niveau de la diffusion (Scandinavie, Canada, Pays-Bas). Les objectifs et la politique des différents périodiques - leur aspect (en partie déterminé par l'orientation prise), varient selon que le périodique est publié par des éditeurs commerciaux, des historiens de l'art, des universitaires, des étudiants, des journalistes, des bibliothécaires ou des artistes (au Canada, aux Etats-Unis, en Suède avec des organisations d'artistes).

Certains recherchent l'esthétique et la qualité des illustrations, d'autres veulent être des sources d'information de la vie culturelle ou de références bibliographiques, certains manifestent des aspirations politiques ou sociales (Suède, Etats-Unis). Un style journalistique s'instaure parce que le domaine culturel attire de plus en plus les journalistes et parce que la formule est rentable.

L'accès aux périodiques d'art nationaux fut le thème prédominant dans la structure du colloque. Accès direct, avec la signifiante expérience de la BPI - accès indirect obtenu par les catalogues collectifs, bibliographies, nouvelles technologies.

L'article de Mme Sevin relate les interventions sur ces trois sujets. Mais en parlant des périodiques d'art sous leur angle national, il semble utile d'attirer l'attention sur deux points.

Le premier concerne la coopération qui aboutit au National Union Catalogue of Periodicals norvégien ou au CCN français. Plus précis dans le domaine de l'art : ARLIS Union LIst of Periodicals recense uniquement des périodiques d'art (6500 titres pour 80 bibliothèques, dans sa 3ème édition). La coordination peut être régionale comme celle souhaitée entre "Polytechnics" britanniques, ou celle du Centre régional 32 (Art et archéologie) pour l'Ile-de-France. L'union peut se faire entre un petit groupe de bibliothèques d'art très importantes et une association de bibliothécaires ainsi en République Fédérale d'Allemagne. Le deuxième point, frappant, est justement l'importance du rôle joué par plusieurs associations nationales de bibliothécaires d'art, dans l'édition de périodiques ou l'orientation à leur donner : ARLIS/Norway (ARLIS-Nytt), ARLIS/NA (ART DOCUMENTATION) et surtout ARLIS:UK & Eire (ART LIBRARIES JOURNAL). Les publications de nos collègues britanniques sont remarquables par l'étendue des domaines couverts, les informations données, leur présentation structurée (vitrine de l'organisation du comité éditorial), la qualité de leur apparence. La communication de Mme Houghton faisait prendre conscience de l'immense travail réalisé. Il faudra y revenir pour voir l'impact international de ces bulletins.

REVUES PHOTOGRAPHIQUES

L'idée d'organiser une réunion - débat consacrée aux revues photographiques est née du désir d'accorder, comme cela avait été le cas au colloque de Genève, un place spéciale à "l'image".

L'une des missions primordiales des périodiques d'art est bien de présenter des oeuvres inconnues ou de diffuser des études apportant des éléments de connaissances ou d'interprétations nouvelles étayées sur la reproduction d'oeuvres-témoins. Des projections d'illustrations sélectionnées donnèrent une idée de leur profusion et de leur variété, mais ces présentations venaient souvent en démonstration d'exposés plus ou moins austères se rapportant aux nouvelles technologies de reproduction ou d'accès aux documents.

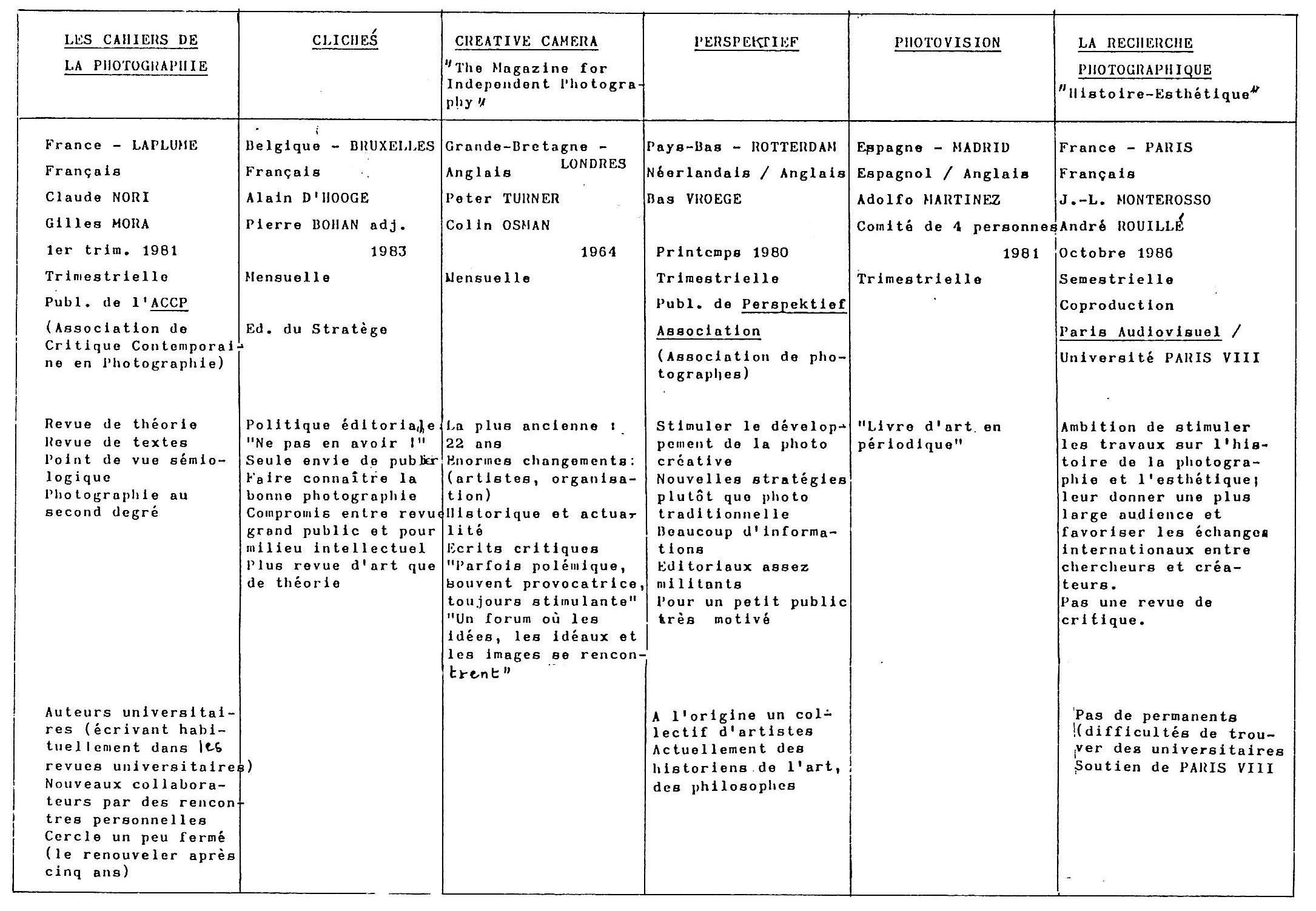

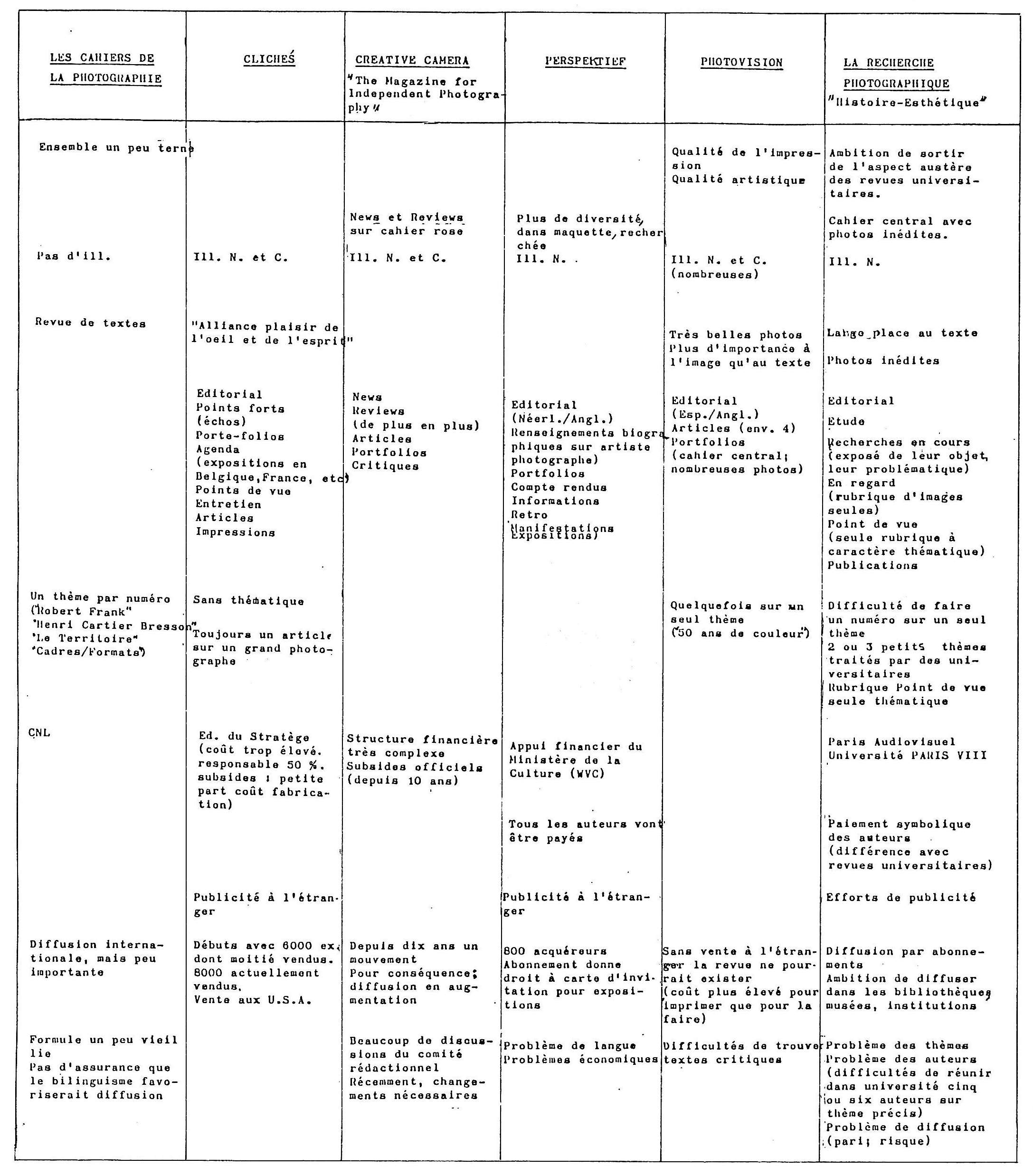

Avec les revues photographiques le débat était "focalisé" sur un sujet, de grande actualité, mettant en lumière, outre des problèmes communs aux publications périodiques, une spécificité due à leur vocation essentielle. Une table ronde sous la présidence de M. Michel Melot, Directeur de la Bibliothèque Publique d'Information du Centre Georges Pompidou, réunissait six rédacteurs en chef de revues photographiques: MM. Jean Arrouye (LES CAHIERS DE LA PHOTOGRAPHIE, Aix-en-Provence), Alain d'Hooge (CLICHES, Bruxelles), Adolfo Martinez (PHOTO VOSION, Madrid), Colin Osman (CREATIVE CAMERA, LOndres), André Rouillé (LA RECHERCHE PHOTOGRAPHIQUE, Paris), Bas Vrooge (PERSPEKTIEF, Rotterdam). Etaient excusés : M. Jean-François Chevrier (PHOTOGRAPHIES, Paris) dont la participation était prévue au programme, et des responsables d'autres revues européennes.

En présentant ces revues éminentes M. Michel Melot mit en évidence leur témoignage contemporain et vivant. Depuis la fin des années 1970 elles vont de pair avec les mouvements en faveur de la photographie. Des aides institutionnelles leurs sont octroyées. Leur création correspond à un phénomène de génération.

On dénote une grande diversité et des incertitudes quant au domaine à couvrir, au sujet à traiter, au public à atteindre. Une publication de qualité peut facilement devenir l'instrument de promotion d'un artiste et être orientée vers le marché de l'art. La revue peut s'aiguiller sur la recherche théorique, voire philosophique, ou sur la simple information. Les impératifs varient mais l'on retrouve les mêmes caractéristiques : pratique du bénévolat et enthousiasme dont font preuve leurs animateurs. De cela le public fut bien rapidement convaincu nar les propos du meneur de jeu, M. André Rouillé. Il avait le bonheur de tenir en main le premier numéro de LA RECHERCHE PHOTOGRAPHIQUE, revue semestrielle réalisée en coproduction par Paris Audiovisuel et l'Université de PARIS VIII, se plaçant aux côtés de ses ainées françaises : LES CAHIERS DE LA PHOTOGRAPHIES et PHOTOGRAPHIES. A l'assistance était réservée la primeur de la revue sortie le mois même du colloque. Sa nouveauté la priva de figurer dans le reportage sous forme de diapositives effectué par M. Rouillé pour présenter succinctement, sous leur aspect visuel, une dizaine de revues européennes. Outre les revues précédemment citées, les clichés concernaient : CAMERA A USTRIA (Autriche), EUROPEAN PHOT-GRAPHY (R.F.A.), FOTOLOGIA (Italie).

Avant que la discussion ne s'engage, l'attention était portée à l'abondance de revues photographiques. Devant ce phénomène l'on peut se demander si la photographie n'a pas été rejetée des autres revues . Est-elle une pratique ayant besoin de s'affirmer ? - ou pouvant bénéficier d'une audience plus large que la peinture notamment ? Un changement d'attitude est perçu sur la façon de réfléchir à son propos. Depuis les années 1980 le champ de la curiosité s'élargit. Il est presque à redouter une saturation par les images. Deux besoins se manifestent : voir des images différentes - aller au-delà des images. La photographie se regarde mais s'étudie aussi de plus en plus et pas seulement aux Etats-Unis. Les universitaires, les historiens de l'art, lui consacrent des travaux. M. Jean Arrouye, qui enseigne la sémiologie de l'image à l'Université de Pro-vence et à l'Ecole nationale de la photographie, remarque que l'on peut distinguer trois âges dans l'évolution des revues photographiques :

Un débat, extrêmement alert , s'établit entre les six responsables de revues, avec des interventions du président de séance.

Afin d'ordonner une partie des propos à bâtons rompus il a paru intéressant de les présenter sous la forme d'un tableau comparatif. Ce tableau relève, pour chacune des revues, les éléments de notes éparses selon le plan suivant :

Titre / Sous-titre

Pays / Ville d'édition

Langue / Traduction

Directeur / Rédacteur en chef

Création / Périodicité

Patronage / Publication

Objectifs / Spécificité

Auteurs

Aspects / Mises en page / Illustrations

Rapport entre texte / image

Rubriques / Thèmes

Financement / Subventions / Participation des auteurs

Diffusion / Publicité

Problèmes

DEBAT

Les revues en présence n'étaient pas représentatives statistiquement de la production européenne (deux françaises, une belge publiée en français, une anglaise, une néerlandaise et une espagnole, l'une et l'autre dans leur propre langue avec une traduction en anglais) mais les constats et les questions soulevés reflétaient sans doute la situation d'un plus large éventail de revues photographiques.

Un problème primordial est celui de la langue dans laquelle est éditée la revue et celle de la traduction possible des textes, à l'évidence en anglais. Si les textes sont entièrement traduits il en résulte que la revue offre deux fois moins de pages de lecture, et rien n'assure qu'une revue bilingue ait une diffusion valablement supérieure. PHOTOGRAPHIES avait éprouvé la formule de la traduction des textes essentiels reportée à la fin de la revue. Pour PERSPEKTIEF, revue néerlandaise, la langue est une "barrière intellectuelle". Une meilleure diffusion de la revue nécessiterait la vente aux Etats-Unis. Seul un texte en anglais serait alors utile, mais dans ce cas la revue pourrait être considérée comme une revue étrangère et se vendre moins bien dans son propre pays. Les revues en français bénéficient de l'ouverture vers un plus vaste public francophone, et, pour certaines, de l'estime qu'on leur porte sur un plan international.

Leur création est le résultat d'aspirations personnelles, collectives (associations, coproduction) avec parfois le soutien d'autorités culturelles. Des questions essentielles se posent avant toute entreprise : "Pourquoi ?", "Quoi?", "Pour qui ?", "De quelle façon ?". Dans sa présentation M. Melot avait fait état des incertitudes, très présentes encore dans l'esprit de M. Rouillé qui ne mésestime pas la part de risques. Cinq des revue représentées existent depuis moi-, de six années. Deux sont mensuelles, trois trimestrielles, (ainsi que PHOTOGRAPHIES) et la dernière semestrielle. Le choix de la périodicité n'est pas l'un des moindres par les engagements et les conséquences qui lui sont liés.

Le patronage et la mise en oeuvre de la publication sont l'affaire de ceux qui ont présidé à sa création mais des changements pourront survenir (CREA TIVE CAMERA).

Les objectifs et la spécificité de la revue gouvernent les autres choix. Différents types apparaissent :

Dans une interview de Jean-François Chevrier publiée dans ART PRESS (N°103, mai 1986), la politique de PHOTOGRAPHIES était évoquée avec la perspective d'une renaissance : renforcement des tendances en parlant de la photographie non seulement à travers les oeuvres mais à travers les "usages", en effectuant des retours entre l'histoire et le présent.

LA RECHERCHE PHOTOGRAPHIQUE, quant à elle, a, entre autres ambitions, celle de favoriser les échanges internationaux entre chercheurs et créateurs.

Les auteurs viennent d'un milieu ur versitaire : LES CAHIERS DE LA PHOTOGRAPHIE, LA RECHERCHE PHOTOGRAPHIQUE. Ce sont souvent des historiens de l'art, des philosophes : PERSPEKTIEF, PHOTOGRAPHIES, etc., ou encore des artistes.

L'aspect de la revue est d'une grande qualité artistique : PHOTOVISION, avec un effort de présentation : FOTOLOGIA. L'austérité est souvent le lot des revues universitaires : le texte de la revue ANTIGONE est dactylographié. Il est nécessaire qu'une dynamique soit créée. PHOTOGRAPHIES accorde une importance toute particulière à la mise en page et au rapport image-texte. PHOTOVISION présente de très belle photos ; les revues de théorie s'expriment par le texte, souvent uniquement. Les rubriques ont tendance à se développer au profit des informations : échos, agendas, recherches en cours -à côté des comptes rendus, revues critiques (que l'on ne sait pas toujours sur quel ton traiter) - et enfin des articles plus ou moins nombreux et des portfolios.

LA RECHERCHE PHOTOGRAPHIQUE s'est heurtée à la difficulté de réaliser un numéro entier sur un seul thème. Cela n'est pas un obstacle pour LES CAHIERS DE LA PHOTOGRAPHIE ("Le Territoire", "L'Image accusatrice", Cadres/Formats"). ANTIGONE fait preuve d'originalité dans le choix et la façon d'aborder un thème ("L'Idée de la Chine"). PHOTOVISION fait merveille avec de splendides photos sur un sujet ("50 ans de couleur"). CAMERA AUSTRIA et CLICHES réservent toujours un portfolio et/ou un article à un photographe. LES CAHIERS DE LA PHOTOGRAPHIE leur consacrent des numéros entiers ("Robert Frank", "Henri Cartier Bresson"). PHOTOGRAPHIES a publié un numéro spécial ("Photographie, art moderne et technologie 1850-1950") et deux numéros hors-série sortis à l'occasion de colloques ("Objectif - Monuments" et "Atget", sa dernière parution en mars 1986). LA RECHERCHE PHOTOGRAPHIQUE considère qu'il est plus aisé de traiter plusieurs thèmes mais elle prévoit de consacrer des articles aux années 1930 dans un numéro mettant en lumière la soif de culture manifestée à cette époque.

Il est périlleux pour les revues de ne compter que sur l'apport financier de leurs abonnements. Elles ont besoin d'appuis et d'aide financière. Ce peut être des subsides officiels (Ministère de la Culture : aux Pays-Bas, en France par le canal CNL, BN, etc.). Les structures sont parfois très complexes: CREATIVE CAMERA, celle envisagée par Jean-François Chevrier (op. cit.).

Mais le travail important se fait en dehors des institutions, avec la participation des auteurs qui, dans la majorité des cas est bénévole. LA RECHERCHE PHOTOGRAPHIQUE, à la différence des revues universitaires, offre un paiement plutôt symbolique, à ses auteurs. PERSPEKTIEF envisage de payer les auteurs comme tous ceux qui réalisent la publication.

La publicité et la diffusion de la revue, en fin de chaîne, requièrent de ses responsables infiniment de perspicacité et des analyses de marché. Certaines revues ont un petit public, très motivé: PERSPEKTIEF. L'obstacle de la langue freine sa diffusion. Pour PHOTOVISION, CLICHES, LA RECHERCHE PHOTOGRAPHIQUE, elle est nécessaire à l'étranger. On a pu parler d'un certain amateurisme dans la diffusion. LA RECHERCHE PHOTOGRAPHIQUE s'organise en constituant un fichier d'adresses informatisé pour la publicité et assurer le suivi d'une diffusion ancrée sur les abonnements. Les problèmes touchant les revues photographiques peuvent exister à tous les niveaux. PHOTOGRAPHIES n'a pas reparu depuis un an. Le fait est d'autant plus regrettable que nous avions là une revue de grande qualité. Est-ce significatif des obstacles rencontrés par ce genre de revue ? CREATIVE CAMERA a dû se remettre en cause et opérer des changements. LA RECHERCHE PHOTOGRAPHIQUE tente aujourd'hui sa chance. Des voeux accompagnent son entreprise. Son rédacteur en chef attend plus que des voeux de la part d'institutions - bibliothèques et musées notamment.

Après les propos échangés à Amsterdam sur les revues photographiques elles-mêmes on peut ici faire état des réflexions livrées dans son dernier éditorial (vol. 10, n°4, oct.-déc. 1986) par la revue "HISTORY OF PHOTO-GRAPHY, an international quaterly" (éditée aux Etats-Unis, publiée en Grande-Bretagne) à l'occasion de ses dix années d'existence. Au moment du bilan: "The First Ten Years", elle se veut plus internationale qu'elle ne l'était, avec un comité scientifique composé de membres de quatorze pays exprimant leur point de vue respectif. Elle a toujours considéré les recherches sur l'histoire de la photographie comme une discipline universitaire. Reconnue comme telle aujourd'hui, celle-ci tend de plus en plus à devenir elle-même multidisciplinaire, liée autant à l'histoire de l'art et à l'histoire de la technologie qu'à l'histoire sociale et à celle des idées. La photographie, reconnue comme un moyen de création artistique, a enfin pénétré dans les musées. En France, deux musées lui sont spécialement voués et le dernier témoignage de considération lui vient du géant Musée d'Orsay qui lui a réservé la part belle dans son programme et sur ses cimaises.

A l'occasion du mois de la photographie, tous les deux ans on assiste à une immense campagne de mise en valeur des artistes photographes par des expositions de plus en plus nombreuses de leurs oeuvres. Les revues d'art s'en font l'écho (ART PRESS, n°108, nov. 1986.)

Les ouvrages sur la photographie et les revues photographiques devraient maintenant entrer dans les bibliothèques, notamment les bibliothèques d'art. En France beaucoup de publications de qualité paraissent. Les revues photographiques sont-elles aidées par les bibliothèques ou ignorées ? C'est la question que sont venus poser à Amsterdam des porte-parole qui commencent à rechercher le marché des bibliothèques. Le rédacteur de CREA TIVE CAMERA s'excuse de ne pas avoir tenu compte des bibliothécaires ; celui de LA RECHERCHE PHOTOGRAPHIQUE a prévu un dépliant publicitaire à leur intention et, pour le deuxième numéro, une lettre.

Comment les revues peuvent-elles entrer dans les bibliothèques? Comment travailler ensemble ?

Cette réunion de rédacteurs en chef et de bibliothécaires a , semble-t-il revêtu un caractère positif. Les responsables de revues cherchent une audience et souhaitent connaître les attentes des bibliothécaires qui peuvent être des intermédiaires et servir de lien avec un public potentiel. Par leur position privilégiée ils savent quelle sorte de revue jouit de l'attirance des usagers de leur établissement - les raisons supputées des choix - les lacunes remarquées. Une coopération serait judicieuse.

Il n'est pas sans intérêt de préciser que la table ronde a été conçue, animée par des français, et, de ce fait, que le débat a eu lieu en français.

Bien que visant les bibliographies, un document annexe distribué lors du colloque présente un intérêt relativement à la photographie : PHOTO-GRAPHY IN ART-BIBLIOGRAPHIES par Hans Zonnevijlle (Fotodok, Utrecht) en collaboration avec Stichting Perspektief (Rotterdam), octobre 1986, met l'accent sur les difficultés que rencontrent tous ceux qui s'intéressent à la photographie, aussi bien aux Pays-Bas que dans le reste de l'Europe, pour se tenir au courant des parutions, du fait qu'il n'existe pas de bibliographies d'art satisfaisantes pour venir en aide dans ce domaine.

Des investigations sur deux sujets : Photographie de paysage et photographie d'architecture, ont été poussées dans quatre grandes bibliographies d'art : ART INDEX, Art Bibliographies Modern, RAA, RILA, après avoir retenu 21 titres de périodiques sélectionnés en raison de leur importance. Il apparut que 13 étaient indexés et que les 8 qui ne l'étaient pas sont de pures revues de photographies. La suite des recherches démontra qu'il n'y avait pas lieu d'être satisfait quant au choix des articles. Des périodiques en français sont ignorés tout autant que ceux en néerlandais alors que les périodiques américains sont privilégiés. On déplore ainsi de vastes lacunes en ce qui concerne l'Europe.

Le document fournit des statistiques :

Il en résulte les constats suivants :

Il apparut que pendant la période de 1970-1980 trois périodiques britanniques, dont Creative Camera, ont eu toutes les faveurs des bibliographies. En conclusion, les auteurs du document souhaitent, pour une meilleure accessibilité à la littérature paraissant sur la photographie, la publication indépendante d'une bibliographie/index présentant des avantages parce que :

VISITES ET RECEPTIONS

Les visites et réceptions, prévues dans un programme établi avec des prévenances rares pour les hôtes, furent variées.

L'importance des entreprises de distribution des périodiques aux Pays-Bas a déjà été signalée et l'exposition professionnelle dans le hall de l'université le rappelait. La Compagnie FAXON, qui gère 200.000 périodiques de 90 pays, a son siège européen à Amsterdam. SWETS & ZEITLINGER B.V. , dont le réseau de transmission électronique s'étend à plusieurs pays : Etats-Unis, Brésil, Japon, Grande-Bretagne et France (par le rachat d'Europériodiques) a son implantation à Lisse où les congressistes étaient invités.

L'entreprise fit une démonstration de sa base de données. Elle produit des fiches COM et diffuse un catalogue de ses reprints et microformes.

Dans la ville des musées, le comité d'organisation du colloque eut l'attention d'accueillir leurs collègues au coeur magique du Rijkmuseum. L'entrevue avec le Siècle d'Or eut infiniment de charme, ménagée dans l'écrin de la salle des tableaux de Rem-brandt. La Ronde de Nuit, récemment restaurée, était là, rayonnante.

Au Musée Vincent van Gogh les participants au colloque assitèrent à l'ouverture de l'exposition "Monet en Hollande" présentant les paysages peints par l'artiste lors de ses voyages entre 1881 et 1886.

A la Haye, les congresssites visitèrent la Bibliothèque royale qui a un rôle national. Il s'y développe l'ambitieuse entreprise du Project for Integrated Catalogue Automation (PICA) établi en coopération avec plusieurs bibliothèques universitaires. Dans une partie du. bâtiment se trouve l'institut Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie (R.K.D.). L'accueil à la Bibliothèque royale par M. van Wesemael rappelait que la direction de l'IFLA siège là également.

A la Haye aussi le Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum, admirable Musée du livre, attira les amateurs.

Le colloque s'acheva par deux visites attrayantes : le Musée Krôller-Mûller d'Otterlo, très riche lui aussi d'oeuvres de Vincent van Gogh, situé dans un parc national où sont exposées plus de soixante sculptures modernes - le Palis Het Loo à Apeldoorn, avec des souvenirs de trois siècles de la Maison d'Orange Nassau, ses écuries, ses jardins.

Les bibliothécaires furent aussi reçus à l'Hôtel de Ville d'Amsterdam.

LE MEME THEME, DIX ANS APRES

Le thème des périodiques d'art a montré l'évolution entre le congrès de Brighton et le colloque d'Amsterdam. Dans le premier cas, outre les communications axées sur le côté esthétique et historique des revues, les réunions étaient consacrées : l'une aux éditeurs, l'autres aux artistes. A Amsterdam ce furent les photographes qui retinrent l'attention et les bibliographies internationales qui eurent la vedette. Alors que l'exposition de Brighton avait un caractère historique, celle de la Vrije Universiteit, complétée par la visite d'un centre de distribution de périodiques, revêtait un intérêt technologique.

En 1976 la présentation de médias concernait des reprints et des microfiches. En 1986 les disques optiques étaient en compétition. A Genève le vidéodisque s'assurait déjà un beau succès, mais à Amsterdam un nouveau venu avait pris la place, et la curiosité des congressistes était dirigée vers le fameux CD-ROM.

On avait bien parlé de politique d'acquisition à Brighton et de contrôle bibliographique, mais pouvait-on imaginer alors le développement des catalogues collectifs, des bibliographies nationales et internationales d'art, avec une fusion au plus haut niveau (RAA/RILA), et les moyens techniques offerts aujourd'hui ? A Brighton les périodiques étaient regardés sous leur aspect historique et esthétique. A Amsterdam il fut surtout question de l'avenir.

PERSPECTIVES D'AVENIR POUR L'ACCES AUX DOCUMENTS

Cet avenir dont il fut question à Amsterdam est, de façon primordiale et presque exclusive, basé sur une volonté d'accès le plus performant possible aux documents. Où les trouver ? Comment les trouver ? Voilà les objectifs mêmes du programme de l'UAP (Universal Availability of Publications), l'un des six programmes fondamentaux de l'IFLA, basé à Boston Spa (Grande-Bretagne). Il s'appuie sur deux principes :

L'UAP s'intéresse donc à la production, au stockage, à la diffusion, à la conservation et à l'utisalisation des publications. Son terrain d'investigation est vaste. A Amsterdam nous étions bien sur ce terrain. Nouveaux supports, nouvelles techniques sont à prendre ! Le CD-ROM, qui retint toute l'attention de M. van Wesemael, n'intéresse-t-il pas les bibliothécaires ? Si oui - c'est le moment de le dire et aussi d'intervenir pour préciser ce que l'on attend de lui.

Le marché potentiel de l'édition n'est pas uniforme. Différent selon les secteurs, il est nécessaire de bien le définir. Cela est-il possible avec les périodiques d'art ? La taille relativement modeste de l'Europe rend toute entente souhaitable.

Les techniques utilisées sur le plan national peuvent-elles l'être sur le plan international ? Le programme Flux transfrontières des données de l'IFLA cherche à promouvoir le transfert électronique des données par delà les frontières pour leur stockage et leur traitement par ordinateur.

Qu'est-ce que la recherche internationale ? Il faut la définir - et aussi celle des fournisseurs. Etablir la liste des périodiques.

Les problèmes de coordination se posent relativement aux catalogues collectifs (Plusieurs entreprises ont été confrontées au cours du colloque) - aux bibliographies pour lesquelles on essaie de s'entendre sur les critères les plus appréciés : sélectivité, exhaustivité, actualité. Il semble qu'une enquête auprès des utilisateurs devrait s'imposer, mais les contacts ne s'établissent qu'au travers des institutions. Les bibliographies d'art nationales devraient aller plus loin que les bibliographies internationales. Mais où est la frontière ?

L'accès aux outils de recherche eux-mêmes est matière à débat. Les microfiches de l'Université de Heidelberg et celles du CCN sont en vente. Le frein du coût est à considérer ainsi que les contraintes du copyright. L'accès en ligne crée de nouveaux problèmes. Les publications périodiques spécalisées sont les plus touchées car les disciplines se multiplient et le public potentiel de chaque revue est d'autant plus étroit (303, revue régionale - La Revue photographique - font un pari).

L'utilisateur n'ayant plus vraiment besoin d'acquérir des documents qu'il peut consulter d'une autre manière, il devient possible de connaître à l'avance ceux qui seront effectivement demandés. Le système des abonnements sur lequel repose l'édition des revues est remis en cause.

Paradoxalement, les nouvelles techniques en permettant un accès rapide à distance favorisent l'accès au détriment de la disponibilité. L'expérience relatée par Mme Mêles en est l'illustration cocasse (cf. compte rendu de Mme Sevin).

MISSIONS

L'Etat a sa responsabilité engagée au niveau national. Il lui revient démettre en place et maintenir une infrastructure, confronter les structures de coopération, établir la connexion des projets en cours pour la gestion intégrée des bibliothèques.

Les associations nationales de bibliothécaires d'art ont déjà beaucoup à leur actif. ARLIS/ANZ, ARLIS/NA et ARLIS/UK & Eire sont fortement organisées pour une efficacité optimale. Parallèlement la Section des Bibliothèques d'art de l'IFLA, créée en 1977, a réalisé des travaux scientifiques et des publications ; recueilli plus de 150 communications au cours des conférences ; édité une Newsletter. Art Libraries Journal, qui a fêté son lOème anniversaire en 1985 a su se hisser à un rang international et peut être considéré comme l'organe d'expression représentatif de la profession. Mme, Beth Houghton a abandonné, à la suite de son élection à la présidence de ARLIS/UK, la responsabilité de la revue qu'elle assumait depuis 1982. Sans nul doute M. Philip Pacey (Lancashire Polytechnic Library), nouvel éditeur, saura lui donner la même impulsion qu'à la section au cours de son mandat présidentiel.

Les bibliothécaires qui animent les associations continuent à prendre des initiatives et des responsabilités avec enthousiasme. L'orchestration par l'IFLA de leurs efforts devrait avoir des effets positifs pour l'avenir, tant il est vrai que "des problèmes analysés en commun peuvent aboutir à des solutions communes" ainsi que le pensait M. van Wesamael à Amsterdam.

COLLOQUES EUROPEENS

Les motifs de l'activité pragmatique de colloques européens, décidée par la Section des Bibliothécaires d'art il y a deux ans, ont déjà été exposés. Le choix de l'Europe comme territoire d'action était, sans nul doute, bien fondé.

L'Europe des institutions se structure en faveur des bibliothèques. La Commission des Communautés européennes a pris, à la suite de la Résolution du Conseil des ministres des Affaires culturelles du 27 septembre 1985, un ensemble d'initiatives relatives aux domaines où une coopération internationale serait profitable. Elle compte sur la participation des bibliothécaires des douze Etats membres (cf. Documentaliste, vol. 24, n°l, janv.-févr. 1987, p. 37).

On remarque aussi que les associations professionnelles regardent dans la même direction. Le prochain congrès sur l'information et la documentation organisé par I.D.T. 87, à Strasbourg, aura pour thème : "L'Espace européen de l'informa-tion", avec une recherche de coopération européenne à la clef.

L'A.B.F. avait amorcé la démarche en mettant à son programme du dernier congrès de Lyon : "Les Relations internationales des bibliothèques" (cf. Bulletin d'Informations de l'A.B.F., n°132, 3e trim. 1986), avec un large angle de vue sur la coopération culturelle (cf. Alban Daumas, Vers un espace européen du livre p. 19-26).

PROCHAINES RENCONTRES

Le colloque européen est maintenant reconnu comme une tribune valable (La présence de huit membres du Comité permanent de la section - autant qu'à la Conférence générale de Tokyo - en témoigne). Au tour des francophones et des bibliothécaires des pays artistiquement riches mais sous-représentés dans les instances internationales de ne pas l'oublier pour maintenir un équilibre et la spécificité de cette sorte de rencontre dans une ville européenne, dédiée à un seul thème (avec son effet mobilisateur). Dans ces conditions, les succès de Genève et Amsterdam constitueront la première étape d'un pari entièrement gagné. L'animation ainsi donnée assurera la vitalité de la Section des Bibliothèques d'Art au sein de l'IFLA.

La prochaine rencontre européenne aura lieu à l'occasion de la conférence générale de l'IFLA à Brighton en août 1987. Un préséminaire de deux jours sur les bibliothèques d'art est organisé par ARLIS/UK & Eire à l'Université du Sussex. Le thème en sera : "Les Bibliothèques d'art et le public". Les questions suivantes seront probablement abordées :

Pour 1988 des perspectives s'ouvrent sur un nouveau colloque européen de la Section des Bibliothèques d'Art. Les entreprises bibliographiques internationales prennent position en Europe. Le RILA, fusionné maintenant avec le RAA, a installé des rédacteurs locaux du répertoire dans sept pays européens.

Au moment où la ville d'Amsterdam a été choisie "Capitale culturelle de l'Europe 1987", avec, pour thème : "Un futur plein d'idées", on ne peut qu'avoir un regard optimiste sur le mouvement adopté.

GENEVE/AMSTERDAM

Il a été intéressant d'établir un bilan statistique comparatif relativement à la nationalité des intervenants et participants (13 nationalités).

REMARQUES :

Elles paraissent essentielles :

Le débat sur les revues photographiques en revanche eut lieu en français.

PUBLICATION DES ACTES DE COLLOQUES

La publication des Actes du Colloque de Genève "A l'écoute de l'oeil" sur le thème "Les Collections iconographiques et les bibliothèques" est en cours. Celle des Actes du Colloque d'Amsterdam sur "Les Périodiques d'art" est prévue.