Index des revues

- Index des revues

Le centre technique de le Bibliothèque de France

-

Bisbrouck, Marie-Françoise

Bibliothèques universitaires, p.7-11. -

Jullien, Madeleine

La bibliothèque de l'université paris viii , p.12-18. -

Le centre technique de le bibliothèque de france , p.19-24. - maintenance de type industriel comme la désacidification ou la désinfection qui sont des traitements de masse ;

- maintenance lourde du type restauration avec des interventions sur des documents pris individuellement. C'est presque un mode de fonctionnement artisanal, que l'on retrouve dans tous les ateliers de restauration.

Le centre technique de le Bibliothèque de France

Questions à Philippe Charrier

ABF : Qu'est-ce qu'un centre technique du livre ?

Philippe Charrier : Je pense qu'il s'agit d'une ambition assez nouvelle. On connaît déjà les centres rattachés à la Bibliothèque nationale, notamment Sablé et Provins. Mais à Sablé, par exemple, les gens ont dû s'adapter à un bâtiment ancien dans lequel les ateliers ont été installés. Nous avons repris cette idée de Centre technique de manière systématique, avec l'objectif de constituer un centre à partir de zéro et de l'adapter au besoin d'une bibliothèque particulière en profitant de la réalisation de la Bibliothèque de France pour faire un centre de même niveau... Le programme architectural s'est défini à partir des programmes de traitement des documents : microfilmage rétrospectif, restauration, désacidification et désinfection, etc... Il s'inscrit dans la continuité du rapport du Groupe de travail sur la conservation et tient compte de l'objectif qui avait été fixé de faire passer en maintenance 10 % des collections par an. Cela permet de traiter toutes les collections en 10 ans ou, au moins, d'assurer un diagnostic et une surveillance. A côté des opérations techniques de restauration, de microfilmage, de transferts de supports des documents audiovisuels, etc., il y a la fonction " silo " qui peut également rentrer dans la définition du terme technique. C'est une fonction bien particulière à la Bibliothèque de France, qui sera bibliothèque nationale, puisqu'on va faire de ces silos des lieux de conservation absolue pour un des exemplaires des ouvrages du dépôt légal. Il sera complètement retiré de la communication sauf, bien entendu, en cas de besoin absolu.

ABF : Comment déterminez-vous le besoin absolu ?

PC : Il s'agit de la disparition des autres exemplaires par usure, dégradation ou accident. Cet exemplaire de recours pourra alors constituer la matrice de reproduction. D'autant plus que, sur les exemplaires issus du dépôt légal qui seront à Tolbiac, nous avons tout à la fois une mission de conservation et une mission de communication, comme à la Bibliothèque nationale actuellement. Ces exemplaires seront donc soumis à l'usure. Je pense que la notion de centre technique, c'est la prise en compte systématique des besoins d'entretien des collections d'une grande bibliothèque nationale.

ABF : Connaissez-vous d'autres exemples de silos ?

PC Je vais citer les silos de Garching en Allemagne, d'Harvard - et il y en a d'autres aux États-Unis. Celui de Har vard, que nous avons visité et sur lequel nous disposons de documents, nous intéressait beaucoup au niveau technique puisqu'il s'agit de magasins grande hauteur (10 m) de type industriel. C'est la solution que nous avons finalement retenue pour les imprimés. Cela convient très bien pour des magasins où il y a peu de mouvements de collections et présente une densité de stockage très intéressante puisque sur 10 m de hauteur, on peut stocker autant de documents que sur 3 ou 4 niveaux de compacts, avec un coût de construction et d'équipement très inférieur. Il faut préciser, car nous avons trop tendance à parler de ce centre comme étant réservé aux imprimés, que les magasins recevront également des microformes, des documents audiovisuels et des bandes informatiques. Ces magasins seront sur un modèle plus classique car des magasins grande hauteur n'auraient pas convenu.

ABF : Comment a été désigné l'architecte Dominique Perrault ?

PC : Après le concours, il a été désigné comme le maître d'oeuvre de l'ensemble, donc du deuxième site également. Actuellement il y a un programme, réalisé par le Cabinet DA & DU en coopération avec la Bibliothèque de France et la Bibliothèque nationale (et le ministère de l'Éducation nationale pour les parties le concernant), programme précis bien qu'il ne contienne pas encore toutes les spécifications techniques détaillées des locaux. Pour la décomposition des espaces et de leurs fonctions, il est vraiment complet. Il a été remis à l'architecte au début du mois de septembre 1991. Celui-ci en est à la phase d'étude de définition et nous a donné des schémas d'implantation et de fonctionnement assez généraux. Les fonctions d'ateliers et de magasins sont clairement distinguées, ils seront reliés par une " rue centrale ". Les uns et les autres sont conçus de manière très modulaire pour ménager des possibilités d'extension à venir. L'EPBF, et notamment son Directeur général, Serge Goldberg, insiste beaucoup sur la priorité à donner à l'aspect fonctionnel de ce projet. Cette étude de définition devrait s'achever dans le courant du mois de février. Il y a eu un peu de retard sur le calendrier, mais pour l'instant cela n'entraîne pas de retard pour la réalisation définitive.

ABF : Pourquoi avoir choisi Marne-la-Vallée ?

PC : Le choix de Marne-la-Vallée se justifie par la proximité de Paris et par le fait qu'un terrain ait été non pas donné, mais proposé, par la Ville nouvelle.

ABF : Il me semble que Marne-la-Vallée avait été citée comme lieu d'implantation du site 1 ?

PC : Il en avait été question au même titre que Saint-Denis. Cela dit, pour nous, Marne-la-Vallée est plutôt bien située, dans l'est parisien, à l'extérieur de Paris sans être trop loin, dans la zone d'aménagement concerté de Bussy-Saint-Georges. L'autoroute A4 passe juste à côté du site et nous aurons des navettes quotidiennes ou même biquotidiennes.

ABF : Les lecteurs auront-ils à s'y rendre ?

PC : Les lecteurs n'auront pas à y aller puisque la quasi totalité des documents de Marne-la-Vallée seront des exemplaires du dépôt légal également présents à Tolbiac. Pour la fraction marginale des autres documents conservés à Marne-la-Vallée (essentiellement des collections rétrospectives de périodiques français), ils auront été reproduits et seront donc disponibles à Tolbiac en microforme. Lorsqu'un chercheur en demandera la communication sous forme originale, ils lui seront communiqués à Tolbiac avec un délai prévu d'une demi-journée à une journée selon le moment de la commande. Dans ce cas, la procédure de réservation à l'avance sera particulièrement souhaitable car, dans certains cas de documents très fragilisés, une décision devra être prise par les bibliothécaires à la suite d'un dialogue avec le lecteur pour en estimer le besoin.

ABF : Ce sera donc un centre de maintenance et de traitement des documents de type traditionnel ?

PC : A Tolbiac, se feront les opérations de maintenance légère (dépoussiérage, reconditionnement, petites réparations) et, à Marne-la-Vallée, les opérations de maintenance lourde qui peuvent elles-mêmes se décomposer en deux types :

ABF : Justement, quel sera le statut des ateliers ?

PC : Ce sont des ateliers Bibliothèque de France, c'est-à-dire que la Bibliothèque de France aura une capacité de production en matière de désacidification, de désinfection, de restauration, etc. Ce qui n'empêche pas de prévoir également des sous-traitants. Pour la désacidification, par exemple, il est possible que nous adoptions une solution mixte associant sous-traitance et Bibliothèque de France. Le microfilmage des documents du dépôt légal pourrait être confié à un sous-traitant. Mais on a préféré, dans l'état actuel des choses, conserver le microfilmage rétrospectif des documents de la Bibliothèque nationale en raison des précautions particulières que ces documents demandent.

ABF : Comment se fait le choix entre microfilmage et numérisation ?

PC : Quelques incertitudes demeurent, mais nous n'aurons pas besoin d'une grande capacité de production de documents numérisés puisque cette opération sera faite à l'extérieur, en conservant quand même la possibilité de la faire dans les ateliers de microfilmage, au moins pour les documents anciens. Le choix d'une solution n'est d'ailleurs pas exclusif de l'autre : le micrographiage peut intervenir dans un premier temps, comme solution éprouvée de reproduction et de conservation, et la numérisation suivre dans un second temps. Elle peut se faire à partir de la microforme. Le choix est donc très souple.

ABF : Comment les ateliers de microfilmage pourront-ils se charger de la numérisation ?

PC : C'est le même type d'opérations : au lieu de passer les documents sous un banc photo, on les passe sous un scanner. La préparation des documents et leur reconditionnement, après éventuelle réparation, sont identiques. La seule différence, c'est l'appareil utilisé. Les deux types de chaînes de production sont donc compatibles dans les mêmes ateliers.

ABF : Est-ce que microfilmer ou numériser présente les mêmes garanties pour le document ?

PC : Le plus facile, c'est le feuille à feuille : il faut alors démonter le livre. Cela dit, à Sablé, on sait microfilmer sans démonter le livre ; ce sera aussi le cas à la Bibliothèque de France pour le traitement des collections existantes de la Nationale. A partir de 1995, on reproduira systématiquement une part du dépôt légal (monographies et périodiques) : dans ce cas, le démontage d'un exemplaire est admissible pour faciliter les opérations. Il peut être remonté ensuite. Cela revient, en fait, à insérer une prise de cliché dans un processus de reliure. Cet exemplaire sera disponible ensuite pour le libre-accès ou tout autre usage (échanges, etc.) hors la conservation absolue pour laquelle on garde le document dans sa forme originale.

ABF : L'objectif premier de la numérisation n'est-il pas la transmission vers les pôles associés ?

PC : L'objectif, c'est de traiter l'original le mieux possible. La destination du document produit, ce sera d'abord la Bibliothèque de France où ces documents seront consultables sur postes de lecture informatiques. Bien entendu, c'est également un support intéressant pour la diffusion vers les pôles associés et d'autres organismes externes. Mais la transmission de données en ligne est quand même assez longue et très coûteuse quand il s'agit de parties entières d'ouvrages, on peut donc penser à d'autres supports tels que des bandes informatiques. On pourrait ajouter que ce fonctionnement repose sur l'utilisation de l'exemplaire du dépôt légal.

ABF : Donc il y a maintien du dépôt légal en plusieurs exemplaires ?

PC : Oui. Nous avons longtemps réfléchi, sur le site de Tolbiac, pour programmer les circuits de documents à partir de trois exemplaires, mais il semblerait qu'on en revienne à quatre. Trois, c'est le minimum dont nous étions assurés et qui nous a servi de base pour la programmation.

ABF : Il n'y a plus rien pour les échanges internationaux alors ?

PC : Le quatrième pourrait y être affecté ou celui utilisé pour la reproduction. Cette organisation entre les deux sites repose largement sur l'utilisation des exemplaires du dépôt légal. Le premier exemplaire allant sur le site de Tolbiac sera mis le plus rapidement possible à la disposition des lecteurs (l'objectif est de 48 heures après le dépôt). Des deux autres exemplaires, l'un est destiné à passer par l'agence bibliographique pour le catalogage scientifique et l'indexation RAMEAU avant d'aller dans les silos de conservation absolue. Le troisième exemplaire est utilisé pour la reproduction. Pour l'instant nous ne savons pas exactement quelle part du dépôt légal sera reproduite de manière systématique. Nous avons fait plusieurs hypothèses pour dimensionner les espaces de Marne-la-Vallée. En prévoyant de tout reproduire, on arrivait à des chiffres faramineux à la fois en personnel et en espace. L'hypothèse actuelle de 50 %, est déjà considérable. Ce chiffre est à rapprocher de l'hypothèse utilisée pour la répartition en magasins à Tolbiac : la part du dépôt légal intéressante pour les chercheurs de manière immédiate est estimée seulement à 10 % ou 15 %, c'est la part qui ira dans les magasins de proximité. Cela ne veut pas dire qu'on retire 85 % des documents de la communication ; cela veut dire que, pour un service rapide, ces 15 % sont placés dans les magasins de proximité du socle et que les autres vont dans les magasins des tours où ils seront servis de manière un tout petit peu moins rapide. L'objectif affiché est un service en trente minutes. Il ne s'agit pas du tout de documents retirés de la communication par un effet de censure.

ABF : Trente minutes, ce sera le temps moyen ?

PC : Trente minutes maximum, c'est l'objectif. Il concerne d'ailleurs essentiellement les documents stockés dans les tours, ceux du socle pourront être servis plus rapidement. Les gens nous demandent " pourquoi allez-vous mettre tant de documents dans les magasins des tours ? ", comme s'il était admis que ces documents sont pratiquement retirés de la communication. Ce n'est pas vrai, bien sûr. Nous souhaitons répartir les collections dans les magasins en fonction de critères de fréquence d'usage. L'important, c'est de le prévoir dès la phase de programmation, ensuite l'usage des lecteurs nous permettra d'affiner les choix et, éventuellement, de modifier la répartition des collections. Il faut donc disposer d'un système de magasinage qui permette ce fonctionnement.

ABF : Revenons à Marne-la-Vallée : ce site offre la possibilité de construire des magasins qui garantissent de bonnes conditions de conservation pour un coût minimal. Mais vous le partagez avec l'Éducation nationale. Où en est ce partage ?

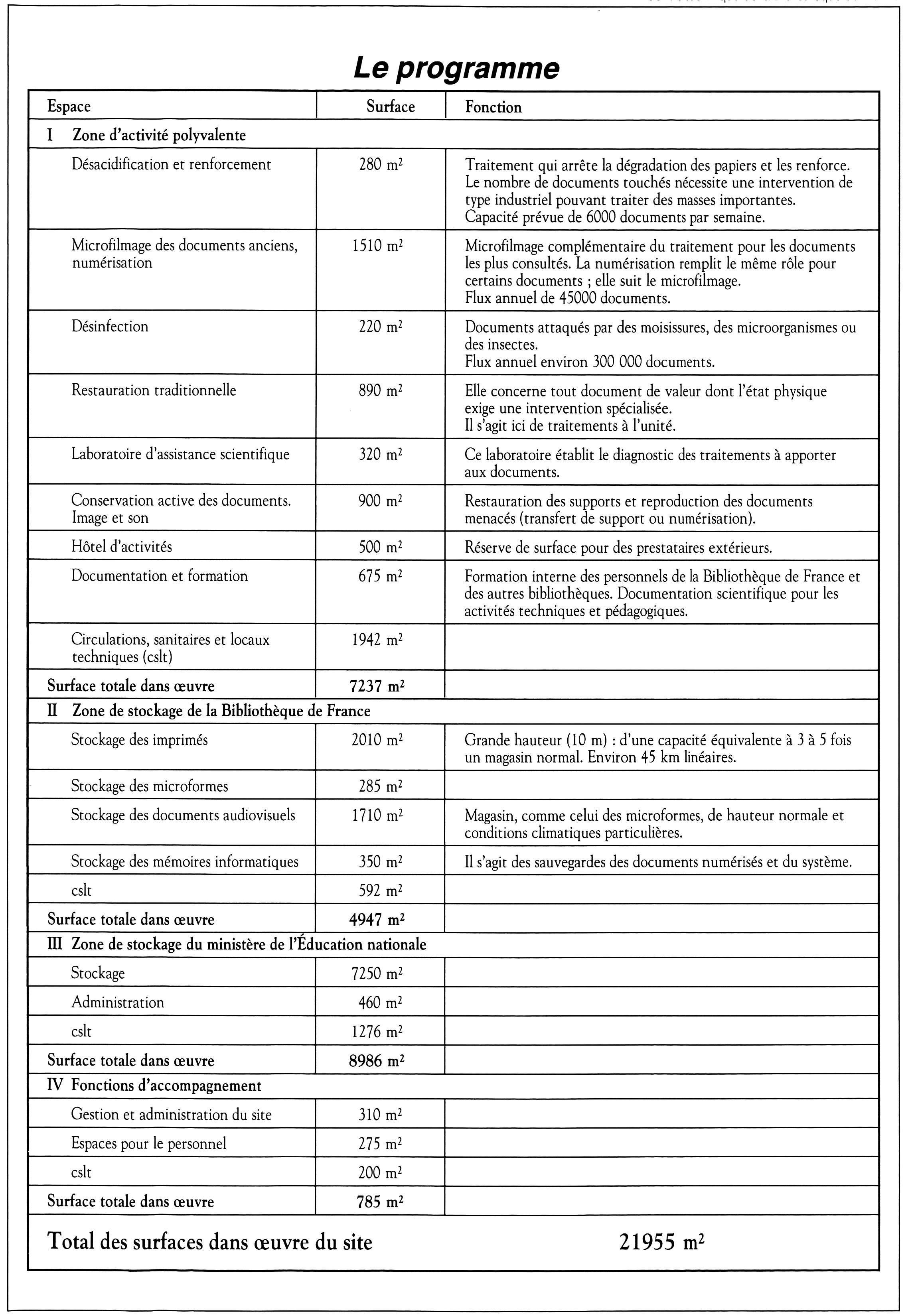

PC : La maîtrise d'ouvrage a été confiée à l'EPBF. L'Éducation nationale partage l'achat du terrain et les coûts de construction avec nous. Le cabinet de programmation s'est occupé de l'ensemble (voir le tableau ci-joint). Il est prévu que les ateliers de la Bibliothèque de France puissent être utilisés pour l'Éducation nationale comme pour d'autres institutions. Par exemple pour la désacidification, la capacité prévue de traitement est de 300 000 documents par an soit 150 000 pour la Bibliothèque de France et 150 000 pour l'extérieur y compris l'Éducation nationale, au même titre que d'autres bibliothèques. Si leurs besoins peuvent être couverts par la Bibliothèque de France à Marne-la-Vallée, ils le seront.

ABF : Il s'agit plus d'une cohabitation que d'un service commun ?

PC : Oui, il n'y a pas de partage matérialisé sur le terrain.

ABF : Et les bâtiments ?

PC : Les bâtiments de stockage seront distincts, mais les silos seront modulables et construits au fur et à mesure des besoins. Entre un module Bibliothèque de France et un module Éducation nationale, il n'y a guère que les spécifications techniques qui peuvent être différentes. Ils auront une unité architecturale assurée par le maître d'oeuvre commun.

ABF : Et des gestions distinctes ?

PC : Avec des locaux distincts et des fonctions distinctes. L'Éducation nationale prévoit une petite salle de consultation, des salles de réception et d'expédition des documents vers les bibliothèques. Ces fonctions n'existent pas à la Bibliothèque de France. Il y a donc une séparation fonctionnelle. Pour les magasins, ils ont demandé des spécifications techniques qui sont différentes des nôtres. Dans les nôtres, il y aura très peu de mouvements et ceux qui se produiront seront très majoritairement de la mise en stock, très peu de sorties. En revanche, la gestion du site sera probablement unique.

ABF : Il y a donc une politique universitaire et une politique de la Bibliothèque de France ? Cela n'a rien à voir avec une politique nationale ! PC : Effectivement. D'ailleurs, pour l'Éducation nationale, seules les bibliothèques universitaires d'Ile-de-France sont concernées.

ABF : Cela pourrait être l'amorce d'une politique nationale ?

PC : C'est au ministère de l'Éducation nationale de répondre précisément à cette question. Mais je pense que cette réalisation a effectivement une portée expérimentale au niveau national. Il faudra probablement plusieurs années de fonctionnement pour en estimer la valeur.

ABF : Sur le plan du réseau des bibliothèques municipales c'est dans le fond la même chose, allez-vous travailler avec vos pôles associés sans jamais recevoir en stockage des documents qui en proviennent ?

PC : Ce n'est pas prévu. Tout à l'heure, je parlais de la désacidification ou de la désinfection : dans ces domaines, on va pouvoir travailler pour ou avec les bibliothèques municipales et éventuellement d'autres qui en ont besoin. Les bibliothèques universitaires d'Ile-de-France ou d'autres pourront être clientes. Mais quand je dis clientes, je ne vise pas un mode d'échange commercial. Est-ce qu'on les fera payer ? Je dis qu'ils seront clients du Centre technique de la Bibliothèque de France car il ne s'agit pas d'un Centre national de désacidification au service de toutes les bibliothèques publiques. Cette clientèle s'exercera essentiellement dans le cadre de conventions entre institutions ou collectivités territoriales. Mais une Bibliothèque nationale a une mission nationale : celle de faire un grand centre de désacidification et de le rendre accessible aux bibliothèques françaises.

ABF : Voulez-vous dire que vous voulez rentabiliser ?

PC : Nous essayons de ne pas déborder de la mission de bibliothèque nationale. Quand on parle de rentabilisation, pour un établissement public ou pour des fonctions afférentes à la fonction publique, il faut être très prudent : je ne pense pas que ça sera un établissement rentable au sens où la Bibliothèque de France ferait des bénéfices. Le Centre technique va d'abord travailler essentiellement pour nous. Dans le travail pour des bibliothèques extérieures, on peut avoir des régimes différents. Par exemple, une bibliothèque municipale qui nous demandera la désacidification de documents pourra avoir passé une convention avec la Bibliothèque de France qui fixe des conditions de rémunération ou qui inclut la prestation dans un programme d'échanges plus généraux. Si nous avons un bon procédé et une bonne filière de production, nous pourrons travailler pour une bibliothèque allemande, une bibliothèque anglaise, une bibliothèque privée en France ou un centre de documentation. Ce seront des clients au sens plein du terme. Il ne s'agit pas tant de faire des bénéfices mais de prévoir des recettes à partir d'une activité. Il est bien évident que, pour attirer des entreprises sous-traitantes, il faut leur laisser la possibilité de gérer une clientèle. Pour elles, la rentabilité est un impératif.

ABF : Comment pourra être évalué le service rendu par le Centre ?

PC : Quand l'état des collections s'améliore, le service rendu au lecteur s'améliore. En outre, les campagnes de microfilmage ou de désacidification augmenteront la disponibilité des documents. Trop de documents sont actuellement difficilement communicables. Le microfilmage des ouvrages du dépôt légal peut apparaître comme une solution moins onéreuse que l'achat d'un ouvrage en de multiples exemplaires. Ce sera donc une économie dans la gestion de la Bibliothèque de France.

ABF : Ne pensez-vous pas que vous risquez là de concurrencer le secteur commercial et de vous attirer l'hostilité des éditeurs ? Avez-vous pris des garanties ?

PC : Pour la numérisation, il y a des contacts avec les éditeurs et nous envisageons un partage des titres. Il nous faut une information émanant des éditeurs - en particulier des éditeurs scientifiques - sur ce qu'ils prévoient de numériser eux-mêmes. A mon avis, il faut éviter de concurrencer les éditeurs : pas seulement par bonté d'âme mais parce qu'ils savent, eux, faire des produits éditoriaux, ce qui n'est pas notre métier ! Il faut nous cantonner dans nos missions bibliothéconomiques et numériser des choses utiles à la bibliothèque, pour constituer un corpus. Il nous faut des ensembles identifiables constitués selon une logique qui ne soit pas une logique thématique (les voyages en Italie, par exemple) : cela risquerait, thème après thème, de conduire à une dispersion soumise aux aléas des intérêts successifs de chacun. Il nous faut une logique très claire, par exemple, tous les ouvrages du XVIesiècle... L'exemple du plan de microfilmage de la Nationale est, à mon avis, à suivre : actuellement, on sait que tous les romans français sont microfilmés (cela correspond à la cote Y2). C'est un corpus. Mais ce n'est pas précisément mon domaine, et j'exprime là un avis personnel avec ses limites.

ABF : A partir de ces matrices, aurez-vous votre propre politique éditoriale ?

PC : On peut exploiter le fonds de la Bibliothèque nationale pour faire, par exemple, des reprints en petite quantité (quelques dizaines ou quelques centaines d'exemplaires) de textes qui seraient en dessous du seuil de rentabilité pour un éditeur classique. Ils seraient en priorité destinés aux espaces de lecture de la bibliothèque, mais pourraient aussi être diffusés à l'extérieur. Pour le moment, nous ne savons pas s'il est possible de faire de tels reprints à bon prix. Il faut avoir une logique qui permette d'ouvrir le fonds sans gêner les éditeurs. Eux, ils ont à charge de publier des produits finis qui se retrouvent dans le circuit commercial. Dans l'étude de programmation du Centre technique, nous sommes partis de l'existant, des techniques déjà employées. Il a suffi de changer d'échelle pour imaginer quelque chose d'opérationnel dès l'ouverture. S'il y avait un nouveau matériel, de nouvelles techniques qui nous permettent de passer à une production automatisée, nos projets éditoriaux pourraient prendre de l'ampleur. Actuellement, les opérations manuelles telles qu'elles se pratiquent à Sablé représentent un travail lent et pénible : soulever une glace à l'aide d'une pédale, tourner la page, redescendre la glace, prendre le cliché... et recommencer ainsi à chaque page. Ce travail répétitif et minutieux est confié à des photographes qualifiés. Avec des procédés perfectionnés, il leur deviendrait possible d'améliorer la productivité tout en maintenant le respect actuel des documents et en se consacrant à des objectifs tels que la production de produits photographiques ou dérivés intéressants. Mais le perfectionnement n'a rien d'évident, c'est pourquoi je disais plus tôt que nous sommes partis de l'existant pour être vite opérationnels.

ABF : Tout le circuit du livre sera-t-il assuré au Centre technique ?

PC : Bien sûr que non. C'est à Tolbiac que sont assurés la réception, le traitement intellectuel et le traitement physique des ouvrages reçus par le dépôt légal ou par achat. De Tolbiac, après enregistrement, certains exemplaires du dépôt légal seront orientés sur Marne-la-Vallée pour les fins indiquées plus haut (conservation absolue et reproduction). Les espaces y sont prévus.

ABF : Avez-vous une idée du nombre de personnes qui travailleront à Marne-la-Vallée ? 22 000m2, c'est un espace considérable, même si le stockage en occupe les 2/3 !

PC : Pour la Bibliothèque de France, le nombre de personnes prévu est d'environ 150 pour les ateliers et 20 pour le stockage et les fonctions afférentes. Au total, avec l'Éducation nationale et la gestion du site, ce seront 200 personnes qui travailleront là. Il faut prévoir des recrutements des différents types de personnel qualifié, établir des règles de gestion du personnel, de l'infrastructure, de la sous-traitance. C'est tout un projet qui vient s'intégrer dans celui de la Bibliothèque de France avec ses exigences propres et un budget de 230 MF compris dans celui de la bibliothèque.