Index des revues

- Index des revues

La bibliothèque de l'université Paris VIII

-

Bisbrouck, Marie-Françoise

Bibliothèques universitaires, p.7-11. -

Jullien, Madeleine

La bibliothèque de l'université paris viii , p.12-18. -

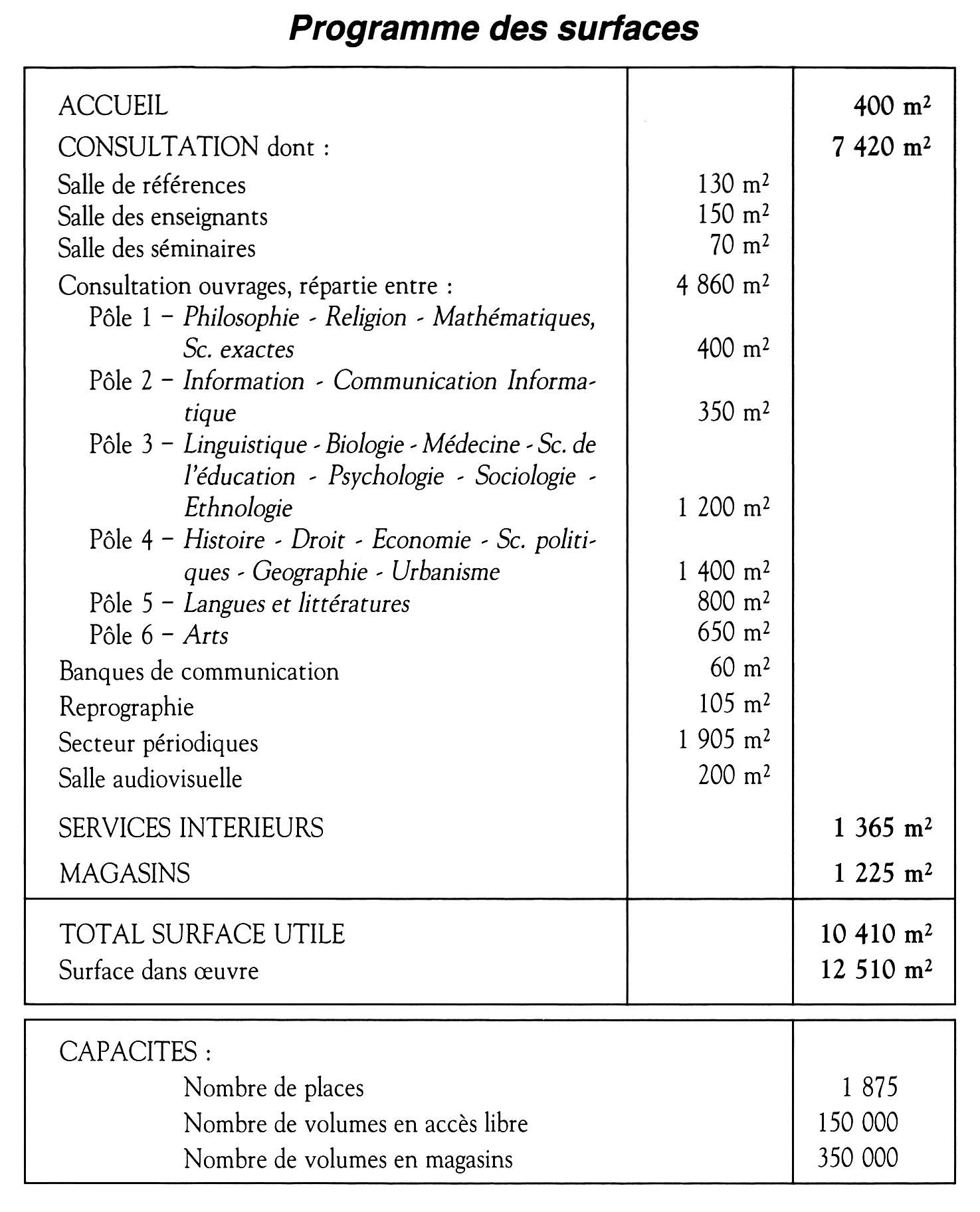

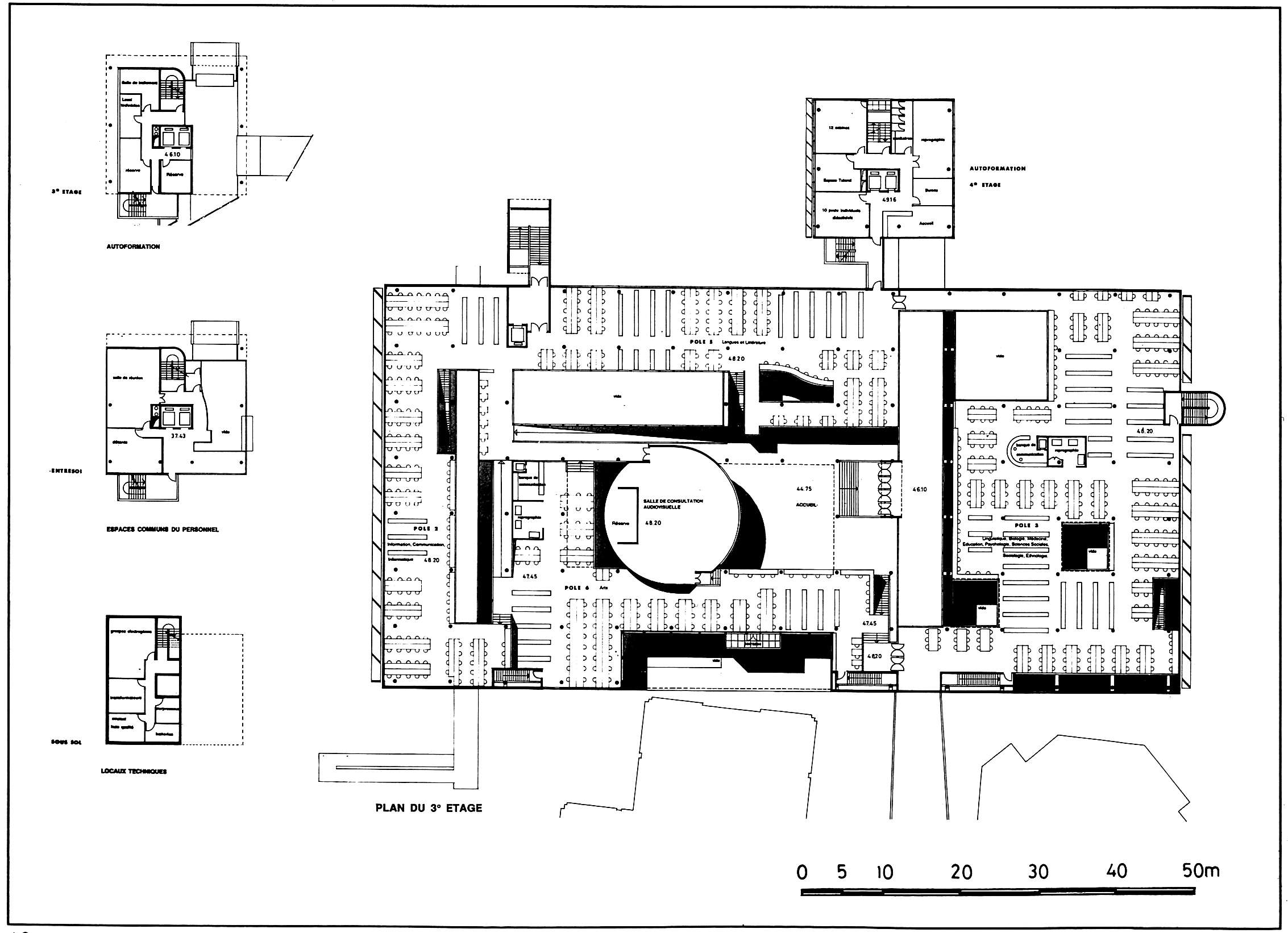

Le centre technique de le bibliothèque de france , p.19-24. - Pôle 1 - Philosophie, Religions, Mathématiques, Sciences exactes : 8 750 volumes

- Pôle 2 - Information, Communication, Informatique : 3 750 volumes

- Pôle 3 - Linguistique, Biologie, Médecine, Sciences de l'Éducation, Psychologie, Sociologie, Ethnologie : 37 500 volumes

- Pôle 4 - Histoire, Droit, Economie, Sciences Politiques, Géographie, Urbanisme : 37 500 volumes

- Pôle 5 - Langues et littérature : 25 000 volumes

- Pôle 6 - Arts : 12 500 volumes

La bibliothèque de l'université Paris VIII

Par Madeleine Jullien, Directeur de la bibliothèque de l'université de Paris VIIILes origines

Au cours de l'hiver 1968-69 la bibliothèque du Centre expérimental de Vincennes, s'installait dans des locaux de construction industrielle mais agréables et esthétiques, à l'extrémité du campus au coeur du bois de Vincennes. La surface disponible (2925 m2) déjà insuffisante pour les 8 000 étudiants prévus à Vincennes, devenait vite dérisoire, lorsque le nombre des étudiants inscrits au cours des années 1970, doublait puis quadruplait. La bibliothèque dont les fonds atteignaient 80 000 volumes auxquels s'ajoutaient 800 collections de périodiques en 1979, disposait de 600 places de lecture réparties dans deux grandes salles (1300 m2). La quasi totalité des collections était en accès libre. La surface très réduite du magasin (380 m2) rendait l'avenir difficile mais une extension sur place était possible.

En août 1980, la bibliothèque déménageait avec l'université, lors du transfert autoritaire imposé par le Ministère des Universités de l'époque, à Saint-Denis dans des locaux toujours beaucoup trop étroits et encore plus mal conçus (3 000 m2pour 29 000 étudiants inscrits à l'époque). Ces locaux neufs, peu fonctionnels, impliquaient des difficultés pour les usagers et également pour les personnels : deux salles de lecture sans communication entre elles, 340 places de lecture, l'obligation de remettre en magasin la majorité des collections et de conserver seulement 25 000 volumes en accès libre, une salle de consultation des documents audiovisuels complètement séparée des parties publiques de la bibliothèque et isolée au deuxième étage du bâtiment au milieu de la zone des bureaux, enfin et surtout aucun hall d'accueil. Très vite, la nécessité d'un réaménagement s'imposait, limité dans son ampleur par la pénurie globale des locaux de l'université (moins de 30 000 m2. Quatre objectifs pouvaient être fixés à cette opération : faciliter l'accès aux collections, réaménager l'audiovisuel dans la bibliothèque, augmenter les capacités de stockage (les collections comptent aujourd'hui 150 000 ouvrages auxquels s'ajoutent 80 000 volumes de périodiques), augmenter les places de lecture.

En 1983, l'université cédait à la bibliothèque 400 m2pris sur le parc de stationnement souterrain. Les travaux, financés sur les budgets de fonctionnement de la bibliothèque, permettaient de réaliser un magasin en sous-sol équipé en rayonnages denses, un escalier de communication entre les salles de lecture du rez de chaussée et du premier étage qui permettrait un accès unique, la réintégration de la salle de consultation des documents audiovisuels dans les locaux publics en communication directe avec la salle de lecture du premier étage. Les trois premiers objectifs étaient ainsi atteints, mais l'augmentation du nombre de places restait impossible.

Pour remédier à la saturation des salles de lecture, un projet d'extension sur les surfaces du restaurant universitaire qui jouxte la bibliothèque était envisagé en 1985. Il aurait permis de gagner 600 m2 et d'augmenter le nombre de places de lecture. Il ne put être mené à bien.

Le contexte

Une politique volontariste de construction de la présidence de l'université.

En 1988, la présidente de l'université, Francine Demichel, lançait un vaste plan d'extension de l'université : elle obtenait la construction de deux amphithéâtres et de quelques salles de cours (1000 m2) puis, en 1990, dans le cadre du plan d'urgence, la construction, sur un terrain voisin de l'université mais séparé du site actuel par une route à forte circulation (l'avenue de Stalingrad), d'un bâtiment de 4200 m2(architecte Montassus).

Outre des locaux pédagogiques, le groupe de travail restreint qui avait préparé le programme et auquel participait le directeur de la bibliothèque universitaire, avait prévu des salles de travail pour les étudiants (400 m2) destinées à accueillir ultérieurement des collections d'usuels (encyclopédies, dictionnaires) et à libérer les salles de lecture surchargées de la bibliothèque.

En décembre 1989, un colloque organisé à la Présidence de l'université : " Quelle université pour demain ? " avait permis à l'Université de préciser les grands thèmes de son extension : ouverture dans le temps, ouverture sur la ville (réconcilier l'université et l'urbain), permettre à l'université de remplir son rôle social. La bibliothèque était déjà définie comme un point essentiel du programme.

Le schéma directeur

Sur le terrain situé de l'autre côté de l'avenue de Stalingrad, la possibilité de disposer de trois hectares supplémentaires permettait de doubler largement la surface du terrain (2,1 ha) sur lequel l'Université avait été construite en 1980 (auparavant occupé par un I.U.T. de 900 étudiants). Au printemps 1990, Guy Naizot, architecte, était chargé du schéma directeur de l'université et un travail d'évaluation des besoins et de pré-programmation de l'ensemble de l'université était entrepris. Le préprogramme était confié au cabinet Ménighetti. Au début de l'année 1991, le schéma directeur et l'ensemble du pré-programme étaient présentés au Conseil d'Administration de l'université par Guy Naizot et approuvés par celui-ci. L'un des thèmes de réflexion dominant, souvent cité par la Présidente, était : " l'université doit devenir un équipement central de la ville, dont une fonction de premier ordre sera de resocialiser la banlieue ".

Le schéma directeur recommandait de concevoir parallèlement la construction des bâtiments neufs et la réhabilitation des anciens locaux, peu fonctionnels et ayant souffert d'une suroccupation. L'objectif final était de créer un véritable quartier universitaire en tenant compte de l'arrivée du métro, de " définir en termes de locaux les besoins relatifs aux fonctions de valorisation de l'Université (auditorium, etc.) et surtout de construire une véritable bibliothèque dotée des espaces nécessaires à un équipement public de qualité ".

Une des contraintes, et en même temps l'un des enjeux était d'effacer la coupure créée par l'avenue de Stalingrad et de trouver une solution qui permettrait la continuité entre les bâtiments situés de part et d'autre de celle-ci.

En outre, l'hypothèse d'un bâtimentpont au dessus de l'avenue de Stalingrad permettrait un gain de terrain de l'ordre de 4000 m2(soit près de 10 % de la surface totale du campus après l'extension). Le choix de la bibliothèque comme bâtiment-pont pourrait permettre le développement de l'université autour de sa bibliothèque édifice hautement symbolique qui devra répondre à une exigence de qualité alliant celle de l'architecture à un urbanisme résolument intégré à la ville.

Le programme

Pour réaliser un tel objectif, il fallait établir un programme qui serait proposé aux architectes dans le cadre d'un concours de type étude de définition en leur demandant de le concilier avec le parti d'un bâtiment-pont. Un groupe de travail constitué autour du directeur de la bibliothèque réunissait le cabinet de programmation Crosnier-Besson, des personnels de la bibliothèque universitaire avec la collaboration de Marie-Françoise Bisbrouck (Chargée de mission à la Sous-Direction des Bibliothèques Universitaires). Le programme devait tenir compte à la fois des missions traditionnelles d'une bibliothèque universitaire en 1990 (accueil, information, soutien à la pédagogie et à la recherche) mais également de besoins nouveaux, mis en évidence au cours des discussions sur le schéma directeur ouverture sur la ville, prise en compte de nouveaux publics, souci d'auto-formation.

Rapidement, les débats faisaient apparaître les problèmes fondamentaux : Quels publics ? Quels schémas d'accueil ? Quelle disposition des collections (rapport entre collections en libre-accès et collections en magasins) ? Quel service audiovisuel ? Quelle place accorder à l'auto-formation ?

Les publics

La bibliothèque universitaire est un lieu ouvert. Elle se doit d'accueillir l'ensemble des 22 000 étudiants, enseignants et personnels de l'université, elle peut ouvrir également l'ensemble de ses services aux enseignants des autres établissements d'enseignement de la ville de Saint-Denis, et également aux élèves des classes préparatoires. Ses collections et ses fonds restent liés avant tout à l'enseignement et à la recherche. Elle doit pouvoir accueillir largement les usagers extérieurs qui ont besoin de ses collections. Dans sa mission d'information, elle doit également prendre en compte les demandes des interlocuteurs locaux. C'est un élément essentiel de la politique culturelle et scientifique de l'université, mais aussi de la ville et de la région.

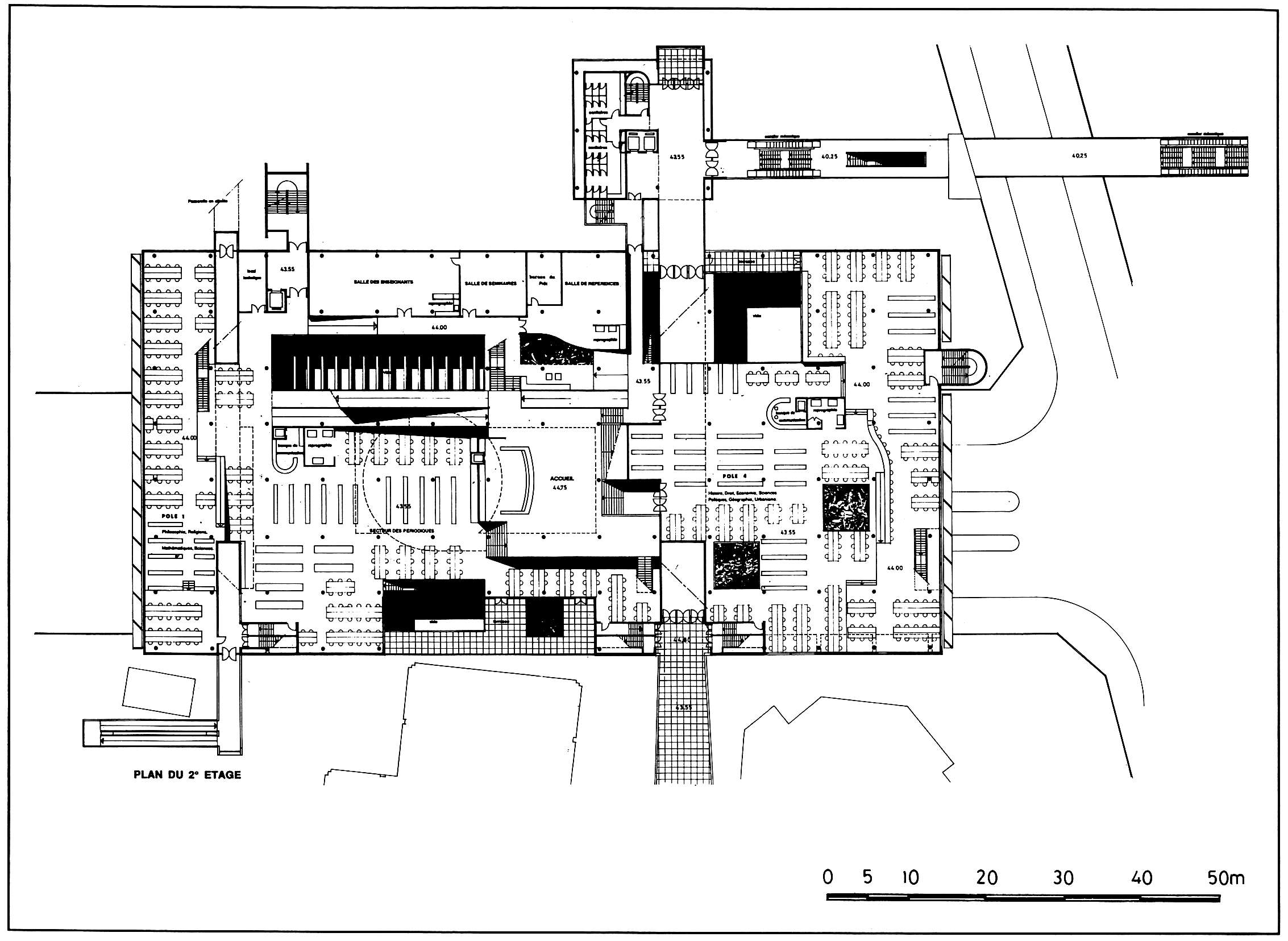

m Les structures d'accueil

On a souhaité un accès progressif des lecteurs aux documents. Les espaces d'accueil - hors contrôle et sous contrôle - doivent constituer une zone de contact entre l'université et la bibliothèque.

Ce doit être un lieu d'information et d'orientation des usagers et un espace clé de la Bibliothèque et de l'université toute entière. Un espace de 600 m2a été prévu pour cette fonction. Pour assurer cet accès progressif, la salle de références (150 m2) est située à proximité immédiate de l'accueil, comme la salle des enseignants. Le principe même d'une salle réservée aux enseignants peut paraître paradoxal et ségrégatif. Il répond à une demande ancienne des enseignants auxquels l'exiguïté extrême des locaux de l'université n'a pas permis d'attribuer des bureaux, même partagés, et qui ne peuvent fréquenter les salles de lecture de l'actuelle bibliothèque perpétuellement saturée. Il ne s'agit pas d'une bibliothèque dans la bibliothèque, mais d'un lieu de travail et de rencontre, d'accès personnalisé aux collections. Les enseignants doivent participer activement aux missions de la bibliothèque universitaire. C'est un enjeu majeur pour la vie de la bibliothèque et de l'université. Dans le même esprit une salle de séminaire, utilisable pour des cours nécessitant l'utilisation de nombreux documents et surtout d'usuels ne pouvant être déplacés, a été également prévue à proximité de la zone d'accueil. L'idée est d'atténuer la coupure fréquente entre les lieux de consultation et les espaces d'enseignement.

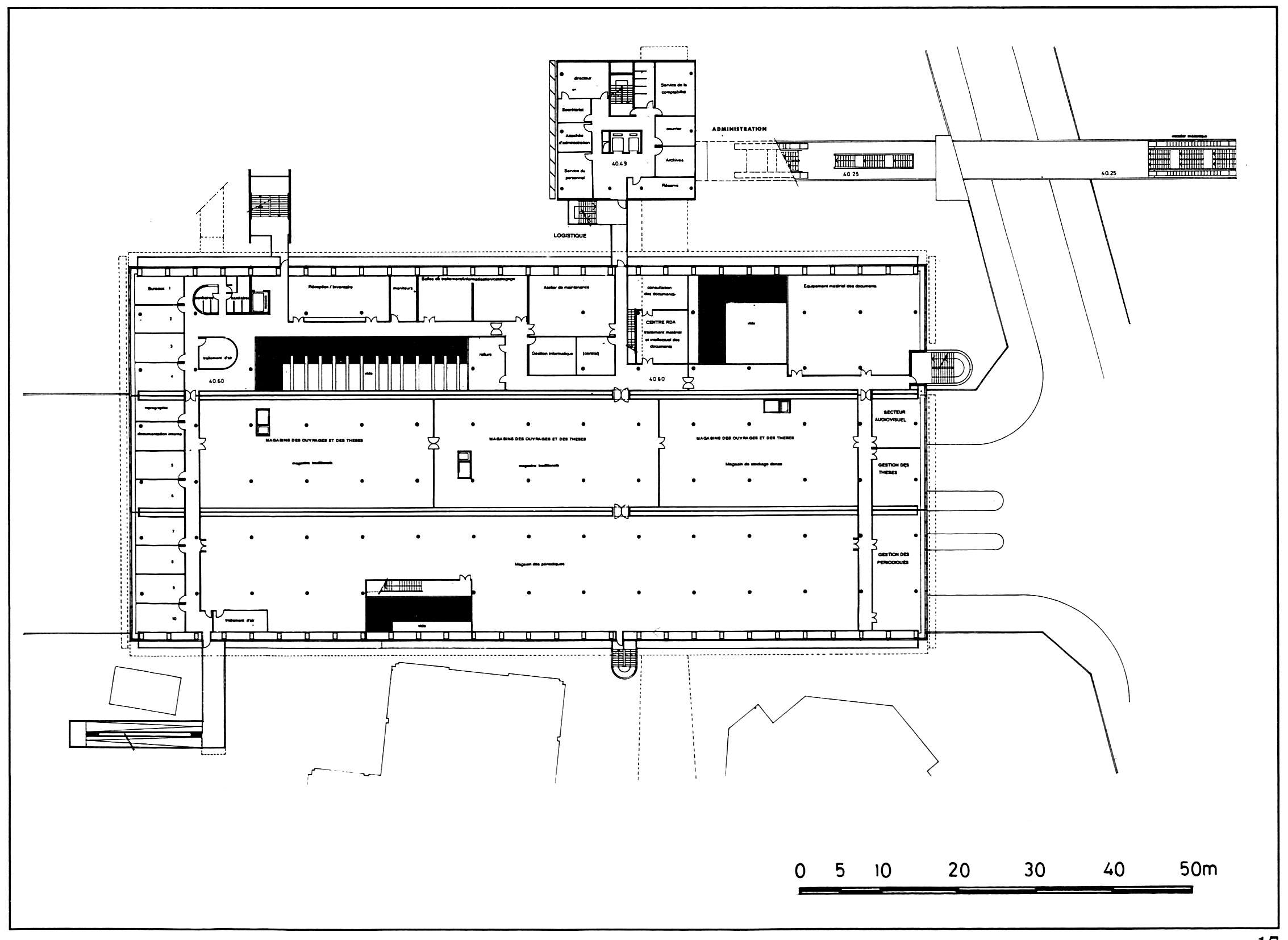

a Les collections

En 1991, les collections représentent 230 000 volumes (ouvrages et périodiques). Le rythme actuel d'acquisition (10 000 ouvrages par an auxquels s'ajoutent 3 000 volumes de périodiques) doit conduire en vingt ans, voire plus tôt, si comme c'est le cas depuis 1988 les acquisitions s'accélèrent, à au moins 500 000 volumes. Ce seuil de 500 000 volumes semble être l'environnement documentaire immédiat minimal dans une bibliothèque de Lettres, Arts et Sciences Humaines (le chiffre d'un million de volumes est le plus souvent retenu dans les pays voisins du nôtre). Ce chiffre de 500 000 volumes tient compte de la création du Centre de Coopération technique pour les Bibliothèques d'Ile de France, qui sera construit à Marne-la-Vallée et qui permettra le stockage de collections dont la conservation sur place n'est pas obligatoire.

Un premier choix a été de maintenir la séparation entre ouvrages et périodiques. En effet, une répartition thématique de l'ensemble aurait imposé de nombreux doublons, occasionnés par la forte pluridisciplinarité des activités pédagogiques et de recherche de l'université.

Un second choix était le libre-accès aux collections auquel nous souhaitions largement revenir, mais qui se trouvait nécessairement limité, d'une part par l'importance des surfaces à consacrer aux places de lecture, d'autre part par le souci de ne pas dépasser le seuil à partir duquel les lecteurs peuvent avoir des difficultés de repérage des documents : 125 000 ouvrages devraient être mis en accès libre, ainsi que 1 000 périodiques de l'année en cours, les années antérieures étant stockées en libre-accès également, dans un magasin ouvert.

Le reste des collections, souvent plus anciennes et moins utilisées, serait conservé dans des magasins traditionnels.

Les collections d'ouvrages en accès libre sont réparties en six pôles thématiques :

Le catalogue de la bibliothèque étant en partie informatisé depuis 1989, les terminaux d'accès au catalogue local et au catalogue SIBIL seront répartis dans ces espaces de consultation ainsi que les terminaux du prêt et les stations CDROM

L'ordonnancement entre ces pôles de consultation est pensé en fonction de la répartition des disciplines dans l'université. Nous n'oublions pas que la bibliothèque reste le seul lieu pluridisciplinaire de l'université, lieu d'organisation des savoirs et des connaissances. Un nombre important de places de lecture (1 680 places) est offert aux lecteurs pour la consultation des ouvrages et des périodiques.

m L'audiovisuel

Le secteur audiovisuel est un point fort du programme situé à côté du pôle de consultation des ouvrages d'art, dominant l'accueil, il apparaît comme le complément indispensable de ces disciplines (l'U.F.R. Arts compte actuellement 3 900 étudiants). C'est délibérément que les documents audiovisuels n'ont pas été intégrés dans les espaces de consultation par disciplines. La consultation de ces documents peut correspondre à un besoin de culture générale. Il doit avant tout répondre à la demande pédagogique. La dispersion des matériels de consultation audiovisuelle à travers les salles de lecture, outre des difficultés de gestion accrue, ne permettrait pas une grande souplesse d'utilisation et serait génératrice de bruit si les espaces n'étaient pas isolés. L'espace prévu est un espace clos qui correspond davantage à l'idée que nous nous faisons d'une médiathèque en milieu universitaire, c'est-à-dire un lieu d'étude et de travail spécialisé où la consultation de groupe est privilégiée. Cet espace permettra la consultation de documents, son et image, auxquels s'ajoutent des partitions nécessaires aux étudiants du département musique. Son organisation devra permettre également les innovations techniques et pédagogiques en matière d'audiovisuel.

Le volume des collections peu consommatrices d'espaces et le nombre d'étudiants concernés ont conduit à évaluer le nombre de places nécessaires à 80 places (individuelles et en groupes), soit 200 m2.

a L'auto-formation

La bibliothèque comme lieu d'apprentissage est un élément du dispositif d'autoformation. Elle ne peut seule faire face aux réels besoins d'auto-formation qui correspondent, d'une part à l'augmentation du nombre d'étudiants, mais aussi à l'évolution des méthodes pédagogiques. Le centre d'auto-formation s'adresse à l'ensemble des étudiants en formation initiale et continue. Les documents audiovisuels, informatiques, ou même écrits leur permettent soit des remises à niveau, soit l'acquisition de modules de formation, soit l'accompagnement de formation, avec tutorat. C'est un lieu pédagogique qui a été prévu dans la même tranche de construction que la bibliothèque et à proximité de celle-ci afin de constituer un véritable " centre de ressources documentaires " avec la bibliothèque.

Le programme de la bibliothèque ainsi établi, fait apparaître une surface de 10 400 m2utiles (12 500 m2dans oeuvre) à laquelle s'ajoute 1 000 m2pour le centre d'auto-formation. Ce chiffre peut paraître très élevé ou très faible. Très élevé si on le compare à la surface actuelle de la bibliothèque et à celle de l'université (dont elle représentera lorsque l'extension sera achevée, un peu plus du cinquième). Très faible, si on la compare aux normes internationales (1,5 m2par étudiant), ce qui aurait conduit à plus de 30 000 m2pour la seule bibliothèque, comme aux recommandations récentes pour les bâtiments du groupe de travail sur la programmation des bibliothèques universitaires (1991).

Le concours

Conformément à la procédure habituelle, après publication d'un appel de candidatures, une première étape de sélection sur dossier a été organisée en juillet 1991 permettant de retenir quatre architectes. Le programme alors achevé était remis aux candidats qui devaient rendre leurs projets pour le concours organisé le 27 novembre.

Il s'agissait de procéder à une étude de définition visant à proposer un projet de bâtiments et à démontrer la faisabilité selon plusieurs objectifs : concevoir des solutions spatiales au travers d'une esquisse architecturale qui traduise l'intégration à la ville dans les relations avec l'environnement ; définir les prescriptions techniques de l'oeuvre; donner les bases d'établissement du coût des travaux. Par ailleurs, Guy Naizot suggérait aux architectes de s'inspirer du modèle de la Staatsbibliothek de Berlin, bâtiment construit par Hans Sharoun dans les années 1970 qui reste d'actualité par sa très belle lumière, une élégante distribution des espaces, une agréable intimité des lieux due à la diversité, malgré la dimension des salles de lecture et l'importance de l'ensemble de l'équipement.

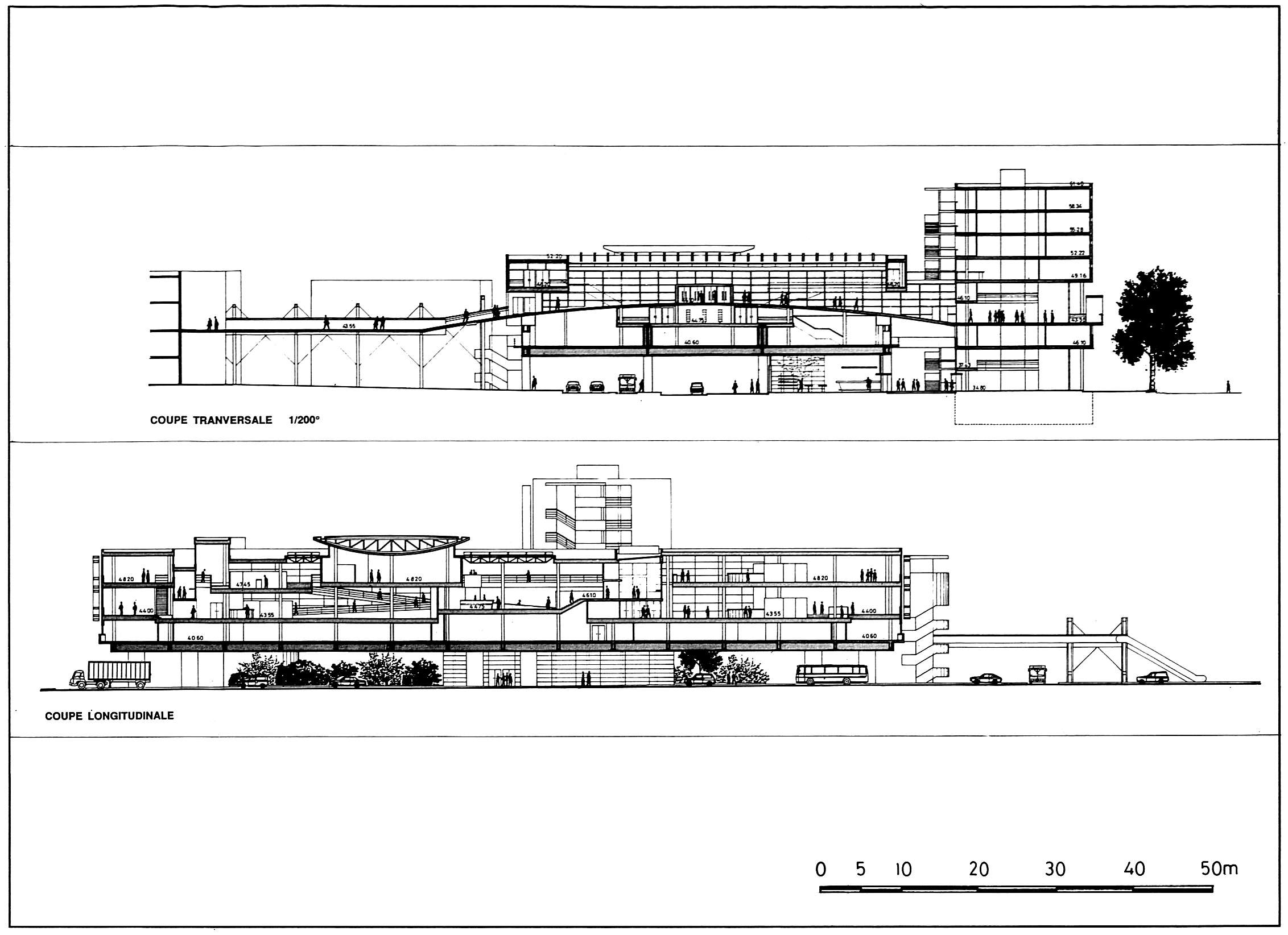

Le 27 novembre 1991, le jury auquel participaient deux représentants de l'Université : la Présidente et le directeur de la bibliothèque, désignait Pierre Riboulet comme lauréat. Pierre Riboulet, qui entre autres a construit l'hôpital Robert Debré, tenant compte du caractère hétérogène des lieux, propose un bâtiment compact, sur pilotis qu'il veut d'une " simplicité exemplaire ", définissant la bibliothèque comme un espace intérieur, plus exactement intériorisé par rapport à la ville ...

La lumière sera le matériau principal de ce projet. Une passerelle large, légère. ment trapézoïdale en plan, reliera les deux bâtiments selon un dispositif là encore aussi simple que possible. Cette liaison n'est pas destinée à la seule bibliothèque. Cette complication est en fait d'une grande richesse : une galerie publique traverse de part en part la bibliothèque, rend son intérieur visible sans pour autant le troubler... L'idée a été de " soulever " la galerie en son milieu de telle manière qu'elle surplombe de quelques marches le plateau de l'accueil, lequel est à son tour légèrement surélevé par rapport aux salles de lecture. Ce principe, utilisant de façon fine les demi-niveaux entre les étages, permet d'éviter les coupures verticales et de passer insensiblement d'un étage à l'autre ; il permet aussi de passer sous la galerie et de conserver l'unité de l'édifice.... Les salles de lecture elles-mêmes font l'objet d'une étude attentive. Elles sont conçues comme un ensemble de volumes intérieurs, ouverts, fluides et communiquant entre eux de multiples manières... Ces espaces sont recoupés par des patios dont trois descendent au travers du magasin jusqu'au plancher haut du rez-de-chaussée de façon à éclairer l'avenue et l'espace sous pilotis. Ils sont diversifiés par une série de différences de niveau et par les rampes qui les relient. Le service audiovisuel " seul volume opaque " est traité de façon particulière.

Enfin, les matériaux choisis : revêtement de façade en tôle d'aluminium laqué blanc, verre naturel et bois naturel pour l'intérieur, confèrent au bâtiment l'allure due à la simplicité.

A partir de ce projet commence pour nous un passionnant travail de collaboration avec l'architecte. Si tout se passe comme prévu et si le calendrier des opérations est respecté, après l'approbation du projet par le Ministère, l'avant-projet détaillé devrait être terminé en juillet 1992 et la construction pourrait commencer au début de l'année 1993, après les délais nécessaires aux appels d'offres et à la signature des marchés. Le bâtiment pourrait être achevé à la fin de l'année 1994, probablement à peu près en même temps que le prolongement de la ligne de métro. Mais comme l'écrit Pierre Riboulet lui-même : " Un projet d'architecture est un frêle esquif... C'est une conviction secrète et personnelle, autant dire rien face aux monstres froids qui le guettent, la technique, la finance, les règlements, les élections ". (1)

Pour nous, ce projet (2) est aussi notre conviction profonde, nous savons que la confrontation avec les réalités sera parfois difficile et que nous allons vivre une période de turbulences mais aussi d'enthousiasme. Nous souhaitons que ce projet se réalise dans toute son originalité et que l'université ait enfin la bibliothèque qu'elle mérite.

2. Ce projet établi en novembre 1991 doit être revu par le Ministère de l'Éducation nationale le 28 février 1992. retour au texte