Index des revues

- Index des revues

Muséographie d'un musée littéraire

-

Espérou, Maud

Les interrogations d'une bibliothécaire , p.4-7. -

Grinbaum-Salgas, Blanche

Ecrivains, musées, maisons, p.7-9. -

Meyer-Petit, Judith

Muséographie d'un musée littéraire, p.10-12. - ou bien tel document mérite d'être présenté en permanence - en ce cas le facsimilé s'impose - mais la conservation de l'original ne peut qu'ajouter au prestige de l'institution ;

- ou bien nous réalisons une exposition, voire une salle-dossier et le public a droit aux originaux qui seront présentés trois mois selon les normes internationales.

Muséographie d'un musée littéraire

La maison de Balzac

Par Judith Meyer-Petit, Directeur Maison de BalzacAvant d'aborder les problèmes muséographiques propres à la Maison de Balzac, je voudrais, compte tenu de la diversité des musées littéraires, souligner mon intention de livrer ici une expérience non un ensemble de solutions applicables à tous. La notion de « musée littéraire recouvre en effet des réalités fort différentes. Certains musées sont des « musées-maisons ou « maisons-musées ». D'autres, appelés « musées littéraires ont pris naissance en un lieu qui n'est pas le domicile de l'écrivain. Ces distinctions recouvrent souvent des jugements de valeur à peine déguisés : la « maison-musée ou le musée-maison" serait destiné à être un « mémorial » intangible ; le musée littéraire, généralement de plus grandes dimensions, permettrait une activité de recherche ou d'expositions et serait donc seul un musée vivant. Telle n'est pas notre conception qui repose sur un principe simple : le devoir que nous impose une maison d'écrivain est d'abord celui de revenir au texte pour contribuer à mieux le faire connaître. En ce sens, toute maison d'écrivain est un musée littéraire à part entière.

Entre alors en jeu la diversité des lieux évoquée au début de cet exposé. Meublés ou non, petits ou grands, jouissant d'un budget modeste ou confortable, ils ont tous leurs points forts et leurs faiblesses. À nous de confronter les points de vue et de tenter de définir l'idéal que nous voudrions atteindre.

Cet idéal passe, me semble-t-il, par une pluralité de fonctions: La maison d'un écrivain peut - et devrait être - maison, musée, galerie d'expositions, bibliothèque, centre de recherches... Dans les limites de cet exposé, j'insisterai sur deux de ces fonctions : les expositions et la bibliothèque.

Les expositions posent évidemment un problème d'espace. Certaines maisons entièrement meublées - et qui ne possèdent pas de salle annexe - ne l'ont pas. Dans d'autres - et c'est le cas à la Maison de Balzac - la question se pose de la manière suivante : est-il judicieux de mettre en réserve des collections consacrées à un écrivain pour les remplacer par une exposition relative à ce même écrivain? En d'autres termes un «lieu de mémoire ne se suffit-il pas à lui-même ?

Notre réponse ne prendra pas, volontairement, en compte l'augmentation du nombre d'entrées ou le renouvellement du public. Si de tels facteurs ne sont certes pas négligeables, on a trop tendance à oublier de nos jours que la qualité d'une exposition se mesure de toute autre manière. Faire progresser la recherche, c'est aussi la mettre à la disposition du public. Retrouver des oeuvres appartenant à des collections privées dont on avait perdu la trace, c'est travailler pour le musée de demain. Je puis attester que les expositions à la Maison de Balzac ont toujours eu quelque retombée» : ouverture sur d'autres institutions, proposition d'échanges, enrichissement du musée par don ou achat, etc.

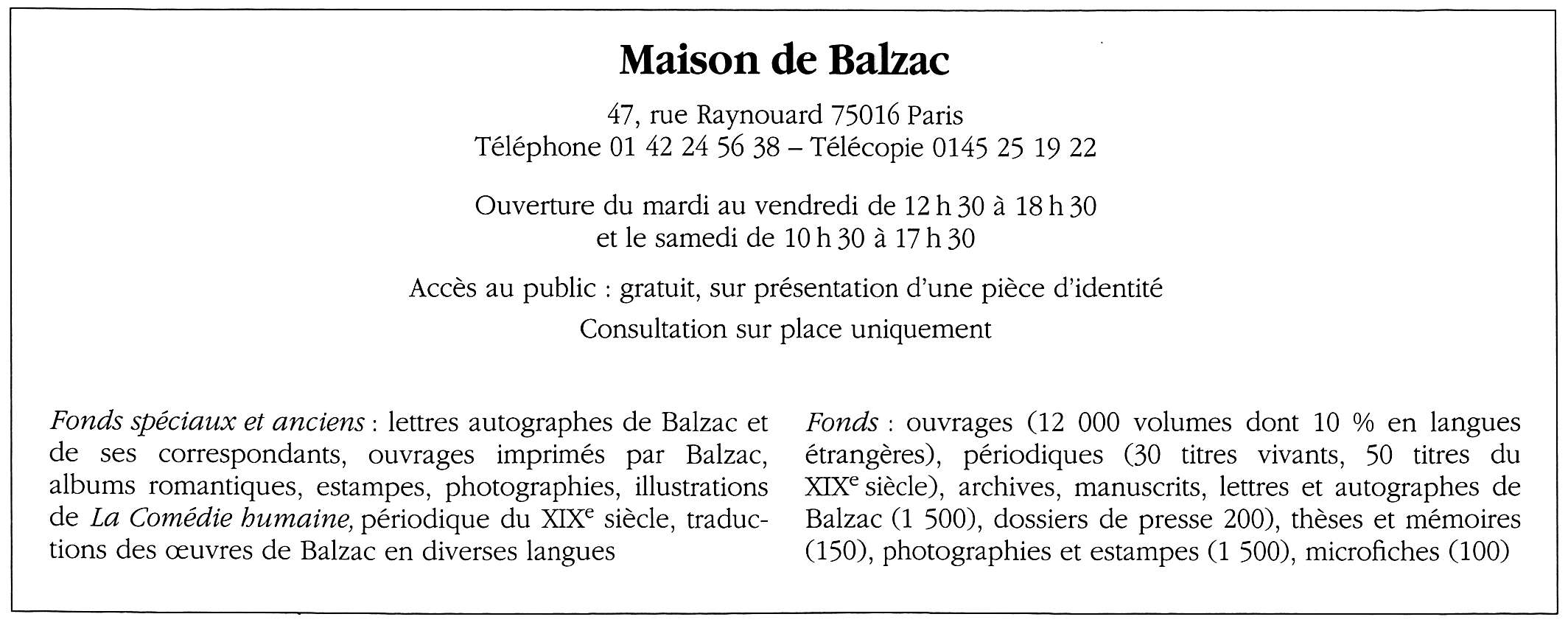

L'autre fonction, la bibliothèque demanderait d'amples développements, j'y reviendrai à la fin de cet exposé en évoquant le problème de « l'objet de musée dans un musée littéraire. Je pense d'autre part que l'existence et la définition même de la bibliothèque dans nos musées susciteront un certain nombre de débats ultérieurs. Qu'un centre de recherche ouvre le musée à des publics très divers - des scolaires aux chercheurs les plus chevronnés en passant par les documentalistes et toutes les catégories d'amateurs », au sens noble du terme - est peu contesté. Ce qui l'est davantage est l'acquisition des manuscrits et de la correspondance. On nous dit parfois que le manuscrit coûte cher, ne peut être présenté en permanence, et que nous avons aujourd'hui la possibilité d'utiliser des fac-similés. Une telle logique - si c'en est une - devrait de la même manière interdire à un musée d'art d'acquérir des dessins. Et que dire des livres anciens qui posent, eux aussi, des problèmes de conservation? Le musée littéraire pourrait-il tout acquérir sauf l'oeuvre littéraire elle-même? Ce paradoxe a parfois été porté à son comble : la maison-musée est alors un lieu de culte tandis que livres et manuscrits, regroupés dans une institution séparée, sont réservés aux seuls chercheurs et que la fabrication de fac-similés devient une véritable industrie.

Les problèmes de la conservation des manuscrits peuvent cependant être résolus de la même manière que pour les dessins :

Cette déclaration d'intention ne résout certes pas les problèmes concrets auxquels les musées littéraires sont confrontés lorsqu'ils sont situés au lieu même où a vécu l'écrivain. À chaque conservateur de trouver les solutions appropriées, mais il me semble que le point de départ de toutes nos recherches, celui qui permet la plus grande richesse de solutions est l'étude de la maison elle-même, en liaison avec l'oeuvre littéraire et la correspondance. En ce qui concerne la Maison de Balzac, trois concepts clés ont orienté la présentation et, d'une manière générale, la politique du musée.

Une maison à la campagne

La localisation de la Maison de Balzac à Passy, c'est-à-dire, à l'époque de Balzac, hors Paris, et la présence du jardin ne sont pas des données secondaires. Lorsque Balzac cherche un domicile, il est une expression qui revient toujours sous sa plume une maison entre cour et jardin ». C'est la définition même des « hôtels particuliers » où évoluent certains personnages balzaciens et nous pouvons y voir une première « contamination » - il y en aura d'autres exemples - de la vie par l'oeuvre. Pratiquement cette importance du jardin et de la « campagne » a un certain nombre de conséquences. Traduites en termes généraux, elles pourraient s'exprimer ainsi : l'environnement d'une maison d'écrivain doit être protégé au même titre que la maison elle-même. Mieux encore, lorsqu'un terrain mitoyen ou proche est en vente, la meilleure façon de détourner la spéculation et de protéger l'environnement ne serait-elle pas de l'acquérir pour le Musée qui pourrait ainsi mieux assurer la pluralité de fonctions que j'ai évoquée en commençant ?

Une maison secrète

Dans un précédent colloque organisé par la Revue d'histoire littéraire de France (1) , j'ai insisté sur cette notion de secret qui m'a semblé un concept-clé non seulement pour la Maison de Balzac à Passy mais pour l'idée même de maison dans la vie et l'oeuvre de Balzac. Il suffira de rappeler ici que les « Scènes de la vie privée sont la première assise de La Comédie humaine et d'attirer l'attention sur certains termes de la correspondance. « Nid », refuge,,, », " abri », cellule,,, », cabane >,, - cachette », voire prison sont en effet des expressions usuelles quel que soit le domicile évoqué. Il serait néanmoins absurde, par fidélité à la biographie de Balzac, de refermer la maison sur ellemême. Tout au contraire, s'il est vrai que la vie de l'écrivain s'est construite en liaison avec son oeuvre jusqu'à se fondre en elle (2) , il nous faut tout faire pour que la maison de Passy devienne le haut lieu de La Comédie humaine. Notons ici à titre de comparaison que la propriété des Jardies à Sèvres (3) , décrite, pourrait-on croire, dans les Mémoires de deux jeunes mariées est qualifiée dans la correspondance de « lieu introuvable". Or, Balzac note dans une lettre à Madame Hanska qu'il faudrait y planter des arbres pour la faire ressembler au chalet de Louise de Chaulieu - personnage de ce même roman. C'est donc la fiction qui commande la réalité et non l'inverse. À nous de nous en souvenir.

Une maison mobile

Le troisième concept qui s'est dégagé de mes recherches à la Maison de Balzac est encore plus paradoxal. Contrairement à la notion même de lieu de mémoire », Balzac est toujours en devenir. L'amplification de l'oeuvre sans cesse corrigée, voire réécrite, trouve un parallèle dans la modification incessante du décor intérieur des domiciles balzaciens. La « bricabracoma-nie de l'auteur du Cousin Pons prend alors sa signification littéraire et me semble interdire toute reconstitution. Si le cabinet de travail, qui a conservé son mobilier, donne à la maison tout son sens de « lieu-de-la-Comédie humaine (4) les autres pièces sont des salles de musée. Ceci n'exclut nullement la présence de meubles au cas où ceux-ci seraient retrouvés (5) . Mais aussi paradoxal que cela puisse paraître, il faudrait alors, dans la présentation, montrer que le mobilier, acquis pour être revendu ou transporté dans un autre domicile (6) , n'appartient pas à la maison de Passy. Différents espaces devraient ainsi pouvoir être définis : la « Maison évoquée par le cabinet de travail, le « musée » dans les autres pièces de l'appartement, la galerie d'expositions au premier étage - où habitaient au temps de Balzac d'autres locataires (7) -la bibliothèque en contrebas... Mais faute d'espace, ces différents circuits se chevauchent, notamment en période d'expositions.

Il est un autre problème que je voudrais soulever en terminant :

Nous avons, au long de cet exposé, parlé de la Maison, de la pluralité de ses fonctions, du musée littéraire, mais nous n'avons pas pour autant évoqué les objets que nous y présentons, sinon à propos des manuscrits et des lettres. Il découle des remarques précédentes que, chronologique ou thématique, le musée se doit de montrer des ensembles, et que l'oeuvre y sera présente à travers le livre ou le manuscrit, voire le fac-similé avec les réserves que j'ai faites. Dès lors la distinction Musée-bibliothèque est beaucoup moins claire qu'il n'y paraît. Telle édition originale de Balzac, ou telle lettre relative à son oeuvre sont «objet de musée au même titre que le tableau ou le dessin qui les accompagne. Le rôle du musée littéraire n'est-il pas alors d'abattre ces cloisons, de refuser de se laisser enfermer dans les concepts trop étroits de musée ou de bibliothèque ? J'en suis personnellement convaincue mais le problème se pose alors - et je ne l'ai pas résolu - de la distinction entre l'objet de musée" - objet à inventorier, à restaurer - et de « l'objet documentaire ». Si chaque édition de Balzac peut être considérée comme « objet de musée qu'en est-il du journal reproducteur, de l'extrait, voire de la coupure de presse ? Et que dire des photographies - qui peuvent être des tirages très ordinaires mais représenter des lieux importants - parfois des monuments disparus ? Dans les éditions illustrées comment ne pas tenir compte des critères esthétiques, alors même que notre fil conducteur pour la constitution de nos ensembles est d'abord la pertinence? Autant de questions à débattre.

2. Dans sa correspondance à Madame Hanska, Balzac affirme : Les grands événements de ma vie sont mes oeuvres retour au texte

3. Maison dont Balzac était propriétaire avant de venir s'installer à Passy où il ne sera que locataire. Sur les conditions de cette installation, voir notre dossier De la Maison au Musée, Paris-Musées, 1987. retour au texte

4. Il a été restauré en 1996. L'étude de la correspondance nous a permis de serrer au plus près la réalité historique mais nous nous sommes aussi inspirée d'une photographie de Robert Doisneau exécutée en 1986 et conservée dans nos collections. Elle nous a permis de comprendre que la « vérité de cette pièce était avant tout dans sa lumière. L'éclairage de ce cabinet par fibres optiques a donc été au coeur de cette restauration. retour au texte

5. Rappelons que la totalité des meubles et tableaux que possédait Balzac a été vendue à Drouot à la mort d'Eve de Balzac. Compte tenu de l'absence de photographies, de l'imprécision des notices et des titres fantaisistes donnés par Balzac lui-même, cet ensemble n'a pas à ce jour été retrouvé, à l'exception, comme nous l'avons signalé du cabinet de travail. Le bureau de Balzac, son fauteuil, sa cafetière, figurent en effet parmi les premières collections du musée, ouvert en 1908, mais qui était alors privé. Il n'est devenu musée de la Ville de Paris qu'en 1949. retour au texte

6. C'est ce que nous avons fait pour une très belle porte de marqueterie provenant de l'hôtel particulier que Balzac a occupé rue Fortunée, aujourd'hui rue Balzac, et qui fut son dernier domicile. Cette porte, retrouvée dans les réserves du Musée Carnavalet, et déposée à la Maison de Balzac est actuellement présentée comme un objet d'art et non comme la porte d'une pièce à laquelle elle n'appartient pas. retour au texte

7. Sur l'agencement des pièces de la Maison, voir le dossier signalé note 3. Balzac n'occupait que le 2e étage de la maison devenue aujourd'hui en totalité la Maison de Balzac. retour au texte