Index des revues

- Index des revues

Rapport élaboré à l'intention de la réunion du Conseil de l'IFLA à Copenhague, Danemark, 1997

-

Belayche, Claudine

Congrès des bibliothèques et bibliothécaires suisses sur l'avenir des bibliothèques, p.109-111. -

Briand, Gérard

83e conférence annuelle de l'Association des bibliothécaires écossais, p.111. -

Tomitch, Marie-Martine

Conférence de l'IFLA à Copenhague, p.112-114. -

Rapport élaboré à l'intention de la réunion du Conseil de l'IFLA à Copenhague,..., p.115-118. - les bibliothèques doivent recevoir un financement adéquat afin de pouvoir fournir l'information, l'encadrement et les ressources qui soutiennent l'apprentissage tout au long de la vie, la prise de décision indépendante et le développement économique et culturel.

- les bibliothécaires ont la responsabilité professionnelle d'être à même de présenter tous les points de vue sur les problèmes actuels et historiques dans les bibliothèques qui sont sous leur responsabilité. Ni les fonds ni les services doivent être soumis à aucune forme de censure religieuse, linguistique, raciale, politique ou idéologique.

- * les Associations de bibliothécaires et les bibliothécaires devraient répondre à toute forme de censure qui les empêche d'assumer leurs responsabilités quant à la fourniture d'information et à l'instruction.

- le droit des personnes à utiliser une bibliothèque ne devrait pas être nié ou réduit à cause de leur origine, de leur âge, de leur genre, de leur race, de leur religion, de leur nationalité et de leur statut économique et social ou de leurs opinions.

- les bibliothèques doivent respecter la vie privée personnelle, à la fois dans l'utilisation de l'information et dans le traitement et le stockage des informations concernant les personnes.

- * Des restrictions commerciales nationales ou internationales bloquant la libre circulation de l'information.

- * Des entreprises pratiquant la rétention ou la limitation de l'accès à l'information à des utilisateurs potentiels pour des raisons économiques.

- Des questions juridiques telles que le copyright, en particulier quand celles-ci entraînent l'interdiction du prêt.

- Demander à tous les collègues du monde entier et à toutes les associations de bibliothécaires d'adopter la nouvelle Déclaration politique de l'IFLA et de tenir l'IFLA informée de tous les succès et violations de cette politique.

- * Fournir une centrale d'information sur, par exemple, des prises de position politique, des stratégies de lutte contre les violations, des noms de personnes-ressources et de personnes-contacts ayant vécu des expériences similaires. En utilisant tous les modes de communication qui s'avéreraient nécessaires, y compris IFLANET, pour partager les informations et éventuellement renseigner et informer sur les violations, tout en restant sensible aux questions de confidentialité et au danger des représailles.

- Jouer un rôle de liaison avec le siège de l'IFLA et le Bureau exécutif (ce dernier devrait en tout état de cause prendre la décision finale sur l'action à entreprendre en cas de violation majeure).

- Coopérer avec d'autres secteurs de l'activité de l'IFLA, en particulier l'UAP et le copyright, afin d'éviter les doublons dans les actions entreprises.

- * Préparer des rapports réguliers pour le Conseil de l'IFLA. A ce stade de notre compréhension de ce que l'IFLA peut faire, il serait prématuré de mettre en place un "bureau" en tant que tel, car celui-ci ne tirerait que des ressources limitées d'autres secteurs d'activité.Tout en mettant des compétences dans cette activité, l'IFLA devra dans une large mesure, compter sur des organismes qui ont déjà du personnel en place.

Rapport élaboré à l'intention de la réunion du Conseil de l'IFLA à Copenhague, Danemark, 1997

I. Introduction

La a Fédération internationale des associations et institutions de bibliothécaires met à son ordre du jour le sujet «Accès à l'information et liberté d'expression» depuis plusieurs années maintenant, sous des formes variées, mais n'a cependant pas adopté de politique ni mis en place de mécanisme permettant d'examiner la question dans le détail.

Avant la Conférence d'Istanbul en 1995, le Président avait prévu de mettre en place une procédure plus formelle pour y remédier et le Conseil avait exprimé son soutien clair sous la forme du vote d'une résolution à la conférence de 1995 dans laquelle il confirmait son attachement à l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, comme cela avait été affirmé lors de la 55e Conférence générale de l'IFLA en 1989.

Une inquiétude s'était exprimée concernant un nombre croissant d'entraves à la liberté d'expression et à la libre circulation de l'information dans de nombreuses régions du monde avec pour résultats les limitations imposées à la capacité des bibliothèques et des bibliothécaires de servir les demandes et les intérêts des utilisateurs.

La création par le Président d'un «Comité d'accès à l'information et à la liberté d'expression» (CAIFE) après la Conférence d'Istanbul a été bien accueillie par les membres de l'IFLA et a été chargée de la production d'un rapport à présenter au Conseil lors de sa réunion de Copenhague en 1997.

Cette commission comprend des représentants de 32 pays du monde entier.

Il a été décidé d'un commun accord par le Bureau exécutif et d'emblée par le CAIFE dans ses délibérations plus détaillées, que ce sujet, bien qu'il concerne tous les pays du monde, possède une universalité limitée dans l'expression des actions à entreprendre aussi bien dans le but de délimiter les secteurs à problème que pour résoudre les problèmes eux-mêmes. L'idée fut également acceptée qu'il existe de nombreux autres organismes internationaux et nationaux dont l'action concerne les questions relatives à l'accès à l'information et à la liberté d'expression de telle manière que l'IFLA doive se concentrer sur les questions ayant trait aux bibliothèques et à leur capacité à servir leurs utilisateurs.

Une description des principes d'accès à l'information et à la liberté d'expression est donnée dans le chapitre 2 avec des exemples de secteurs posant problème dans le chapitre 3. Ceci est suivi de propositions stratégiques pour l'action dans le chapitre 4 et de mécanismes possibles pour l'action dans le chapitre 5.

Comme l'a fait remarquer Tax Choldin dans sa présentation à Pékin, nous n'en sommes « qu'au début de la conversation

H. Principes d'accès à l'information et à la liberté d'expression

Dans le but de promouvoir la diffusion des connaissances, l'éducation et la culture à toutes les nations du monde, il est essentiel que l'information sous toutes ses formes soit autorisée à circuler librement. Un tel accès à l'information permettra non seulement de contribuer à une compréhension entre les pays, mais permettra également à la diversité des opinions d'être reconnue et respectée, et l'enrichissement mutuel des cultures d'être mis en avant.

La fédération internationale des associations de bibliothécaires et des bibliothèques (IFLA) soutient totalement le Manifeste de l'UNESCO pour les bibliothèques publiques en mettant l'accent sur la nécessité de législations et de financements adéquats pour les bibliothèques municipales, régionales et nationales.

Tout le monde doit pouvoir utiliser librement et efficacement les bibliothèques, dans la perspective de poursuivre l'apprentissage tout au long de la vie, la prise de décision indépendante et le développement culturel et économique.

L'IFLA affirme ces principes et déclare que les actions suivantes sont nécessaires pour les appliquer et insiste sur le fait que les associations de bibliothécaires et les bibliothèques détiennent une responsabilité fondamentale pour les assumer et les promouvoir.

Actions

III. Exemples significatifs des secteurs à problème

Il existe de nombreux secteurs de préoccupation que l'on peut identifier et les exemples suivants peuvent les illustrer. Il n'est cependant pas question dans ce document de les développer ou de tenter de suggérer de les traiter dans le détail. Ceux-ci peuvent cependant s'avérer dans l'avenir des sujets pouvant nécessiter une prise en considération plus importante avec des orientations adéquates pour l'action quand une plate forme commune aura été établie. La gamme d'actions aboutissant à une restriction de l'accès à l'information et à des obstacles à la libre expression peuvent se classer grossièrement en trois catégories.

1. Les situations nationales

Il se trouve des cas extrêmes où la censure se pratique au niveau gouvernemental dans des nations qui restreignent la libre expression par des moyens législatifs notamment dans des situations religieuses, ethniques ou politiques où celle-ci s'affronte à la politique «officielle», entraînant ainsi une violation ouverte des droits de l'homme.

Bien que presque tous les pays aient adopté une ou plusieurs lois sur les droits de l'homme (en particulier la Déclaration universelle des droits de l'homme des Nations unies), ils peuvent toujours utiliser l'argument du risque d'un conflit juridique pouvant déclencher des problèmes de sécurité nationale.

2. Situations locales

a Dans certains cas, des organismes ou groupes de citoyens peuvent imposer la censure sur le développement des collections ou des services de bibliothèques pour des raisons morales, culturelles, religieuses ou politiques sans «bonne cause".

Ces situations peuvent amener des bibliothèques ou bibliothécaires à renoncer à leurs obligations professionnelles par peur de réactions de représailles.

Des restrictions peuvent se produire pour des raisons économiques et financières résultant de contrôles locaux qui, cependant, peuvent avoir une origine nationale.

a Les pratiques ou les politiques des bibliothèques peuvent empêcher l'utilisation d'une grande partie de la population, qu'elle soit handicapée, illettrée, pauvre ou inculte.

3. Intérêts commerciaux

IV. Stratégies proposées

La Fédération internationale des associations de bibliothécaires et des bibliothèques soutient les politiques qui défendent l'accès à l'information et à la liberté d'expression telles que la Déclaration universelle des droits de l'homme des Nations unies (article 19), la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (article 9), la Convention européenne pour la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales (article 10), la Convention internationale des droits économiques, culturels et sociaux, l'initiative du Commonwealth sur les droits de l'homme et d'autres conventions analogues.

L'IFLA souhaite coopérer avec toutes les personnes et groupes concernés par la résistance aux limitations à la liberté d'expression et à l'accès à l'information. Par exemple, l'IFLA est disposée à travailler en coopération avec les organisations professionnelles spécialisées quand des problèmes se posent qui impliquent soit des créateurs d'information (écrivains, journalistes, hommes de science, artistes) soit des diffuseurs d'information (éditeurs, libraires, etc.).

L'essentiel de l'action officielle de l'IFLA concernera cependant des questions impliquant des bibliothèques, des bibliothécaires et des associations de bibliothécaires.

En soutien à la politique générale qui vient d'être décrite, il existe un certain nombre d'actions qui pourraient être à l'initiative de l'IFLA, parmi lesquelles :

V. Des mécanismes pour l'action

Il est essentiel que des mécanismes soient mis au point par l'IFLA pour traiter ces questions. Il faut, en première instance, former un Comité permanent chargé de développer la politique et les pratiques de l'IFLA dans ce domaine. Ses membres doivent venir d'horizons géographiques variés et représenter de nombreuses formes de cultures et de stades de développement.

Ses attributions devraient être les suivantes :

Cependant, il est essentiel que le Conseil donne son accord sur le fait que ce secteur a une importance majeure pour l'IFLA et que des fonds adéquats devraient être débloqués si nécessaire.

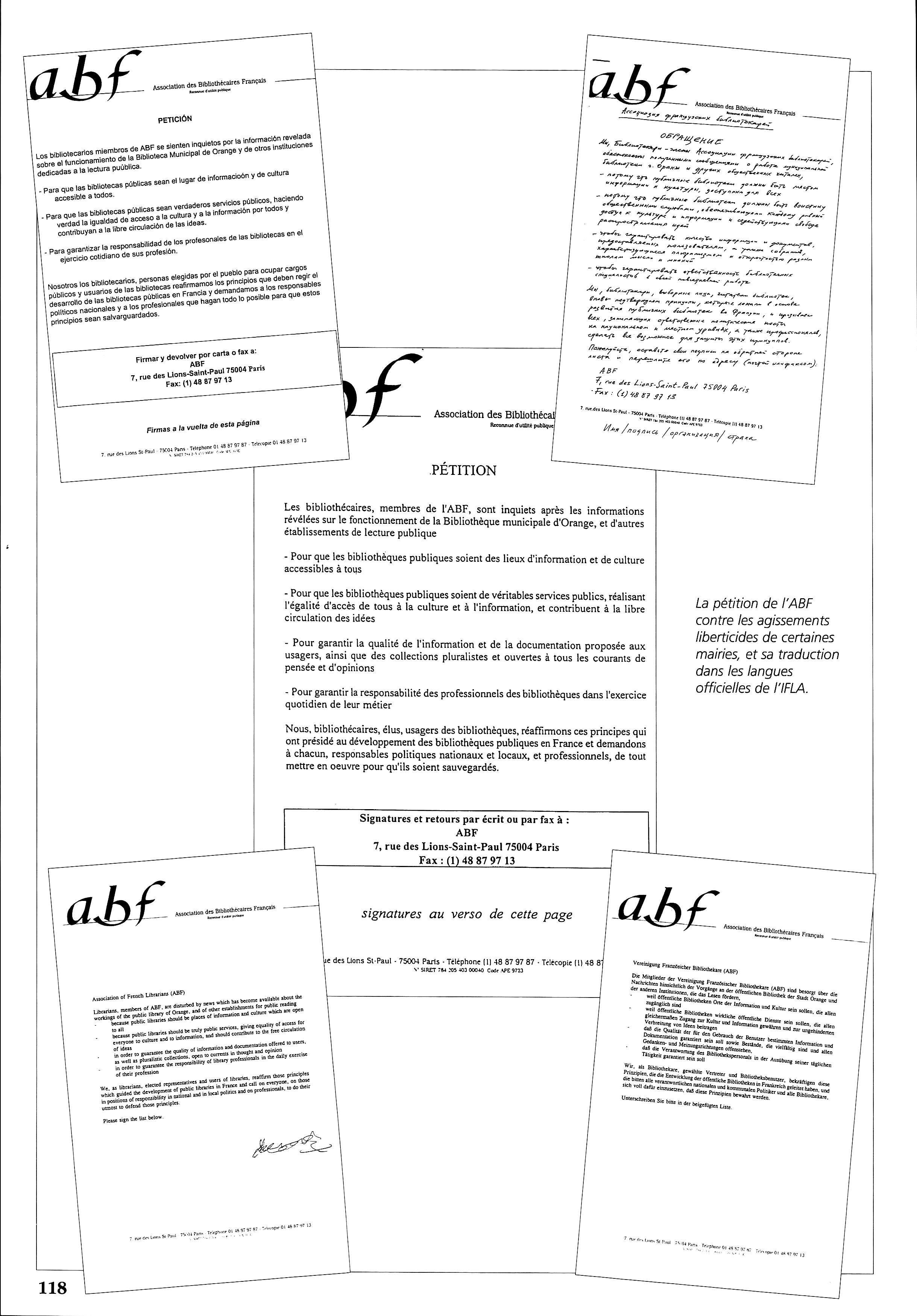

Pétition de l'ABF contre les agissements liberticides de certaines mairies, et sa traduction dans les langues officielles de l'IFLA