Index des revues

- Index des revues

La "conduite rationnelle des collections" dans les bibliothèques néerlandaises de lecture publique

-

Bertrand, Noëlle

Les cahiers de suggestions , p.86-88. -

Van Besien, Hugues

La demande explicite des usagers et les acquisitions , p.89-91. -

Lahary, Dominique

Pour une bibliothèque polyvalente, p.92-102. -

Van Besien, Hugues

"conduite rationnelle des collections" dans les bibliothèques néerlandaises de lecture..., p.103-107. - * Le souci de réduire autant que possible la charge de service intérieur, donc, en partie, les flux de documents acquis et traités, pour consacrer le plus de moyens possibles au service direct du public.

- * La nécessité de redistribuer des moyens d'acquisition pour développer les services liés aux documents numériques, qui se substituent en partie à l'imprimé.

- * L'évolution des normes bibliothéconomiques, avec l'aboutissement de la décentralisation complète de la lecture publique.

La "conduite rationnelle des collections" dans les bibliothèques néerlandaises de lecture publique

Une politique documentaire tournée vers l'usager

Par Hugues Van Bésien, Bibliothèque départementalede la Haute-VienneNos collègues néerlandais adoptent progressivement sous le nom de « conduite rationnelle des collections » (rationeel colleciebeleid) une démarche de formalisation de la gestion des collections qui suscite aussi un vif intérêt en Allemagne. Soutenue par le Centre néerlandais des bibliothèques et de la lecture (NBLC), cette démarche trouve son origine dans les considérations suivantes :

Dans la période antérieure, les bibliothèques étaient en effet des services des collectivités locales, mais, par le biais de la loi néerlandaise sur la lecture publique, celles-ci relevaient d'un contrôle et d'aides financières de collectivités de niveau supérieur, qui reposaient en grande partie sur la définition de niveaux de moyens (en budgets d'acquisition, en collections, etc.) et sur des moyennes nationales.

Le transfert complet de la responsabilité des bibliothèques aux communes a aboli les normes nationales et permis d'élaborer des indicateurs portant désormais non plus sur les moyens et sur des moyennes, mais sur l'activité des usagers et des collections et sur les résultats des équipements.

Dans un pays qui se considère comme largement équipé (au moins une bibliothèque par commune, un taux de fréquentation de 30 % de la population pour 180 millions de prêts par an), la nouvelle approche constitue un basculement de perspective de l'offre vers la demande, la prise en compte de celle-ci étant à la fois politiquement impérative (le service public local est d'abord au service du citoyen local) et gestionnairement rationnelle (une meilleure prise en compte de la demande permet d'optimiser l'offre).

Une démarche d'observation

Les bibliothécaires néerlandais ont donc développé l'analyse de la démarche réelle du public et de l'usage, voire de l'utilité, des documents. Ils ont tout d'abord soigneusement observé le comportement des lecteurs dans un échantillon de bibliothèques et constitué à partir de plusieurs millions de transactions réelles une banque de données très fines, intégrant jusqu'à la fréquence des emprunts et jusqu'à la composition du « panier » du lecteur, une donnée fréquemment utilisée par la distribution mais qui reste inétudiée dans les bibliothèques françaises.

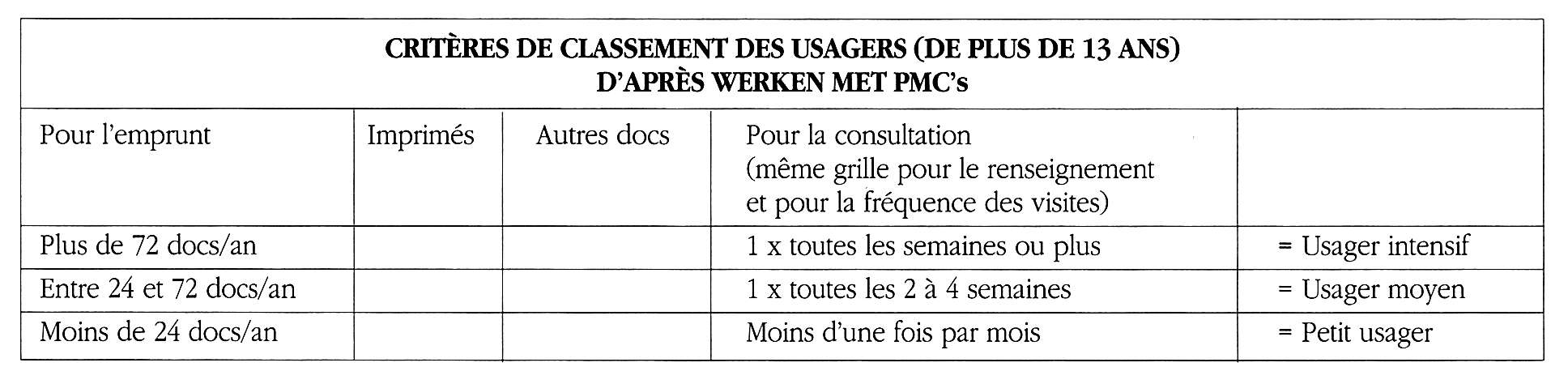

L'interprétation des données hollandaises a permis de déterminer ensuite des valeurs de référence pour la conduite des collections et des modèles de comportement de l'usager. La segmentation des publics par groupes de pratiques réelles aboutit à décliner les publics cibles en trois classes - petits usagers, usagers moyens, usagers intensifs - applicables éventuellement dans différents secteurs : la hiérarchie des usagers des non-livres ne recoupe pas celle des usagers de l'imprimé ; on est souvent petit usager de livres et usager intensif de non-livres.

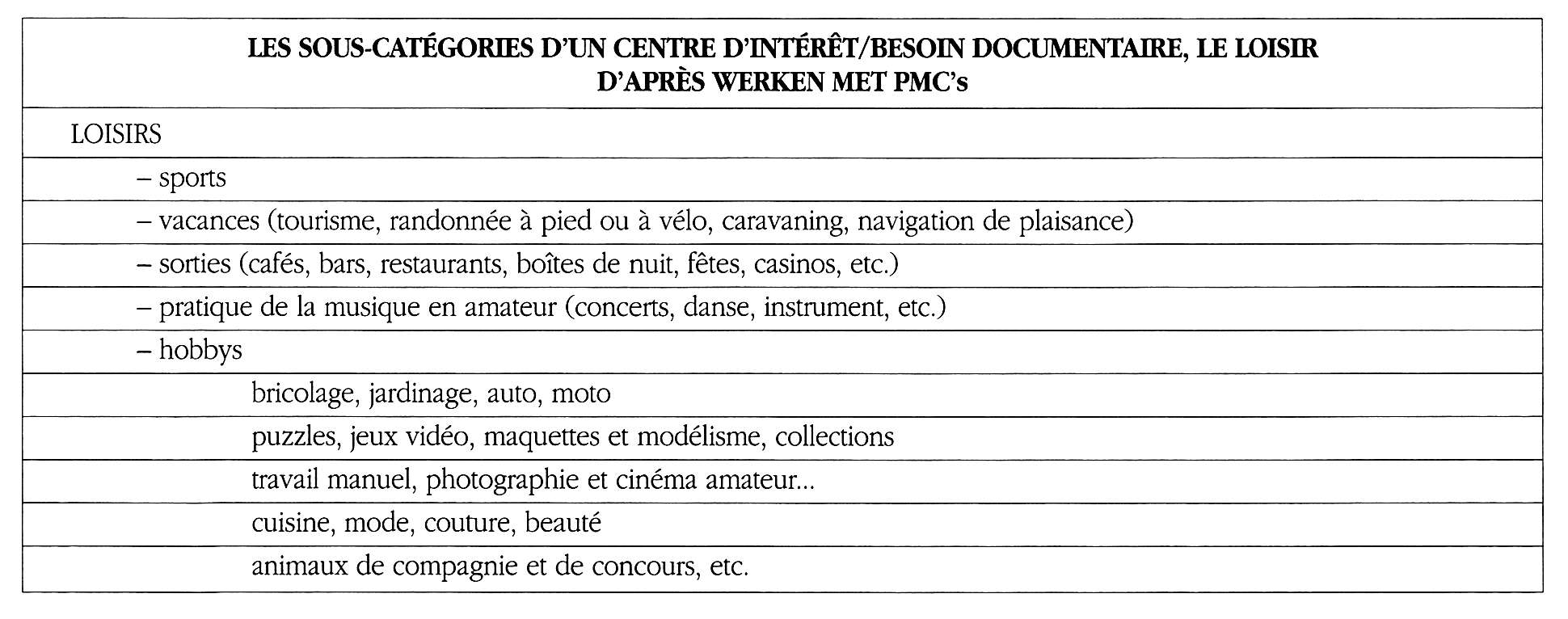

Chacune des populations définies est étudiée à son tour sous l'angle de ses besoins (loisirs, formation, usage professionnel, développement personnel, culture générale) et de son usage des services (prêt, consultation, renseignement). On sait par exemple quelle est la moyenne locale de lecture des romans policiers chez les hommes entre 30 et 50 ans et on peut la rapporter à la moyenne nationale, aussi bien à la moyenne nationale parmi les usagers des bibliothèques que pour l'ensemble de la population...

La bibliothèque peut ainsi cerner son public par rapport à un panel de référence, découvrir ses faiblesses de fréquentation, définir ses priorités et adapter son service aux besoins types des publics qui la fréquentent. Les tableaux normalisés permettant d'analyser son public sont utilisables rapidement grâce à un jeu d'indices chiffrés.

Il s'agit clairement d'un outil de marketing appelé PMC (Product/ marktcombinatie = combinaison produit/marché), destiné aux bibliothèques conçues comme des entreprises de services, désireuses à la fois de connaître la demande et d'adapter l'offre au public. Le manuel pratique de cette démarche d'analyse des publics est d'ailleurs dû à des consultants de la firme Boer & Croon missionnés par le NBLC.

Les principales « découvertes » concernant les comportements des usagers ont été celles-ci : les choix de l'usager d'une catégorie donnée varient très faiblement d'une bibliothèque à une autre (autrement dit, les bibliothèques rendent toutes un service comparable : rappelons qu'elles bénéficient d'un niveau de moyens relativement homogène, obtenu dans la période « législative »), et le volume des prêts d'une bibliothèque dépend bien plus du nombre de ses usagers que de l'importance de la collection.

Concernant l'activité de la collection, les principales conclusions ont été les suivantes. Tout d'abord, l'âge du document a un effet majeur sur les chances qu'a ce document d'être emprunté. Ces chances décroissent avec le temps et aboutissent en moyenne au bout de huit ans à la fin de toute activité de prêt. Pour la fiction, les titres sont très largement interchangeables aux yeux de l'usager. On a donc pu déterminer des segments, des lots de titres pour lesquels opère cette interchangeabilité, au nombre de cinq. Ces segments ont été regroupés dans une terminologie proche de celle des genres littéraires (sentimental, action, sérieux, horreur, etc.), mais ce n'est pas cela qu'elle reflète : il s'agit bien de listes de titres identifiés comme interchangeables à partir du comportement des lecteurs. Pour les documentaires, les segments, au nombre de six ou sept, peuvent être comparés à des centres d'intérêt, avec la différence qu'ils sont déduits de la démarche réelle des utilisateurs et non postulés par les bibliothécaires comme le sont les centres d'intérêt conçus comme une nouvelle classification, ou comme le sont aussi les cri-tères/catégories de niveau ou d'intérêt popularisés par les livres de Bertrand Calenge. Dernière conclusion, peut-être provisoire : il apparaît que l'usage des nouveaux médias ne se fait pas au détriment de la lecture traditionnelle.

Le passage à l'action

Au terme de ce travail, de nouvelles pratiques de conduite de la collection ont été introduites. Dans la plupart des cas, les bibliothèques ont réduit le volume de leur collection par rapport à leur état antérieur et par rapport aux anciennes prescriptions. Elles ont aussi ramené de dix à huit ans la durée maximale de séjour en libre accès. Les effets positifs sur le public sont ceux que l'on obtient généralement quand on commence à désherber : perception d'un renouvellement supérieur, facilité de recherche et de découverte accrue.

Le taux de rotation des collections dans un segment donné est devenu un indicateur très important de conduite de la collection. Les valeurs souhaitables pour les indicateurs ont été obtenues à partir de groupes de référence, des ensembles de bibliothèques aux moyens et aux missions comparables. À partir de ces données, chaque bibliothèque se situe dans un cas stratégique : avec un taux de rotation bas et une collection volumineuse, elle réduira sa collection ; avec un taux de rotation élevé et une collection volumineuse, elle ne changera rien ; avec un taux de rotation bas et une collection réduite, elle augmentera sa collection; de même si elle cumule taux de rotation élevé et collection réduite.

Il convient de préciser que cette démarche ne s'applique pour le moment complètement qu'aux bibliothèques de proximité, les plus nombreuses, celles qui ont pour mission de desservir des concentrations de population inférieures ou égales à 30 000 habitants. Elle est appliquée notamment dans la province du Brabant-Septentrional, à Groningue et à Eindhoven.

La constitution de bases de données pour les établissements plus importants est en cours. De plus, l'analyse des données continue pour affiner les segments et la notion de durée de péremption. Enfin, la généralisation des catalogues collectifs permet de renvoyer au niveau du réseau le soin de satisfaire les demandes rares. La possibilité de mobiliser ponctuellement des ressources sur une grande échelle géographique permet de se consacrer localement au suivi de la demande.

En Allemagne

En Allemagne, l'influence des Pays-Bas en matière de bibliothèques de lecture publique a toujours été sensible. La méthode suscite des émules pour les mêmes raisons d'optimisation de l'emploi des moyens humains et financiers. Elle intéresse à ce titre la fondation Bertelsmann. Par ailleurs, de nombreuses bibliothèques allemandes de lecture publique disposent déjà leur collection sur un principe de fréquence d'usage, selon la théorie bibliothéconomique d'Edmund, du nom de son auteur : on trouvera immédiatement après l'entrée une collection réduite à rotation rapide (les bestsellers, mais pas seulement, cela peut recouvrir un extrait des collections au contour encyclopédique), puis plus loin le gros des collections courantes, et éventuellement en semi-magasin, avec une implantation dense, des collections à rotation lente.

L'introduction d'indicateurs chiffrés, et en particulier de valeurs de référence pour les taux de rotation, est un progrès dans la mise en oeuvre de ce principe déjà ancien. De plus, il existe soit dans l'organisation des grands réseaux urbains, soit au niveau national, des cas de « centrales d'acquisition » : une partie plus ou moins importante des acquisitions est faite à l'extérieur de l'équipement opérationnel, au niveau de la tête de réseau par des acquéreurs spécialisés ou sous forme d'un service de profils » assuré par une centrale d'achats, par exemple la Centrale d'achats des bibliothèques allemandes (EKZ), dont le fonctionnement ressemble à celui du fournisseur privé français Bibliotheca (choix dans une sélection régulière pour des documents prêts à être mis en circulation, déjà équipés, notice fournie).

Dans ces systèmes centralisés, il y a davantage besoin d'éléments d'information pour déterminer les profils qu'on va proposer à la bibliothèque finale ou à l'utilisateur final. Et, s'il s'avère que les collections des bibliothèques et la demande des usagers sont en fait relativement standardisées, le modèle d'organisation centralisée gagne en pertinence.

Cette approche hérissera sans nul doute certains de nos lecteurs. Il serait faux de réduire la « conduite rationnelle des collections" à une intrusion de mobiles gestionnaires (forcément méprisables ?). Elle pose une question très importante pour le service public, celle de la place réelle de l'usager, et peut-être aussi celle des allégeances du bibliothécaire, entre prescription culturelle (mission autoproclamée) et service à une population de citoyens/usagers (mission issue de la nature du service public)...