Index des revues

- Index des revues

Les bibliothèques publiques aux Pays-Bas

-

Danset, FRANÇOISE

Introduction, p.51-52. -

Koren, MARIAN

Les bibliothèques publiques aux pays-bas , p.53-56. -

Bonnardel, Anne-Françoise,

Danset, Françoise,

Häggström, Britt Marie

En Suède, p.57-58. -

Moura, Marie-José

Le service public des bibliothèques au portugal , p.59. -

Jacques, Jean-François,

Naylor, Bernard

Le droit des usagers , p.60-63.

Les bibliothèques publiques aux Pays-Bas

Par MARIAN KOREN, NBLC, Association néerlandaise des bibliothèques publiquesIntroduction

Après plus d'un siècle d'existence, les bibliothèques aux Pays-Bas ont évolué. D'institutions veillant à promouvoir des lectures de qualité, elles se sont transformées en centres d'information consacrés à tous les sujets possibles. Cette organisation repose sur une tradition très solide en matière de lectures récréatives et d'utilisation de l'information.

Histoire

Les premières bibliothèques publiques sont apparues aux Pays-Bas à la fin du XIX" siècle. Les Pays-Bas se caractérisent par une longue tradition constituée d'une part par des musées de lectures pour la bourgeoisie, et d'autre part par des » bibliothèques populaires « créées par les autorités ecclésiastiques ou la « Société pour l'Utilité Commune ". Ces bibliothèques populaires ont été instaurées par la bourgeoisie au départ, comme instance éducative, à l'attention des économiquement faibles.

Inspiré par les « Public Libraries des pays anglo-saxons, un groupe de bourgeois a créé en 1892 à Utrecht la première bibliothèque publique, qui était au départ uniquement une salle de lecture. Ce n'est que dix ans plus tard que l'on a procédé à des prêts. Les autres villes ont suivi, à un rythme assez lent au début.

Ce qui les distinguait essentiellement des bibliothèques populaires, c'était le tout public ,. Les bibliothèques publiques s'adressaient en effet à toutes les couches de la population. Pour cette raison, les pionniers ont exigé des subventions des pouvoirs publics. Ces réclamations ont été satisfaites à partir de 1921, même si elles n'ont pas toujours été importantes.

Jusque dans les années soixante, l'organisation des bibliothèques au Pays-Bas était très compartimentée. Les bibliothèques générales, les bibliothèques catholiques et les bibliothèques protestantes collaboraient rarement. Les organisations étaient très locales. Les contacts entre ces organismes se limitaient aux grandes lignes de la politique, à savoir la recherche d'une législation, la réclamation de subventions des pouvoirs publics, les techniques professionnelles et la formation du personnel. C'est pour défendre ces intérêts communs que l'association centrale des bibliothèques publiques (CV) a été créée. Active depuis 1908, elle a joué un rôle important dans le développement des bibliothèques publiques.

De profondes modifications ont eu lieu après la Seconde Guerre mondiale. C'était la période de restauration, la création d'une société moderne sur le plan socio-économique, suivie par un processus accéléré dans lequel les « piliers (catholique, protestant, etc.) ont disparu. À la fin des années cinquante, les bibliothèques provinciales centrales (PBC's) ont été chargées d'ériger des infrastructures de lecture en zone rurale. Le fait qu'aux Pays-Bas on retrouve de bonnes bibliothèques dans les plus petites localités, ce qui est mieux que dans beaucoup d'autres pays, est dû pour une grande part au travail des PBC. En quelques décennies, la plupart des bibliothèques populaires se sont agrandies, et ont été intégrées au réseau des bibliothèques publiques. Avec la création d'une association nationale, le NBLC, on a mis fin en 1972 au compartimentage.

Législation

La Loi sur les bibliothèques, qui fut votée peu après, en 1975, a assuré non seulement une réglementation centrale du secteur, mais a permis aussi d'augmenter fortement les subventions des pouvoirs publics. Ces développements, favorisés par la participation croissante de la population à la vie sociale et par l'augmentation du niveau de vie, ont eu pour conséquence l'ouverture de bibliothèques dans toutes les communes. Le NBLC s'est chargé de la gestion centrale des services indirects (conseils en matière de collections et questions de développement, de documentation, de recherche et de support logistique) dont les bibliothèques font usage à grande échelle. Ce qui a permis dès lors de faire face à l'utilisation croissante des bibliothèques publiques sans augmenter proportionnellement le personnel.

En effet, ce n'est pas seulement le nombre de bibliothèques qui a augmenté, c'est aussi leur fréquentation.

Au début des années 60. près de 12 % de la population était inscrite. Au cours des années 70 et 80, on a atteint le pourcentage actuel de près de 30 %. L'inscription gratuite des jeunes a joué un rôle important dans ce développement.

C'est ainsi que l'organisation des bibliothèques publiques a connu, dans les années quatre-vingts, une forme optimale pour cette époque : les Pays-Bas comptaient quelque 1 200 bibliothèques officielles, et aucun Néerlandais ne pouvait dire qu'il n'y avait pas de bibliothèque dans un rayon de quelques kilomètres. Les conséquences ont été logiques : près de la moitié de la population a utilisé des bibliothèques régulièrement, près d'un tiers était inscrit. Ce qui est toujours le cas.

Après avoir travaillé pendant des dizaines d'années sans base légale, le monde des bibliothèques publiques a connu sa propre loi en 1975. C'était une loi cadre, à compléter ultérieurement par des mesures générales d'administration. Au début, il y a eu une forte opposition au caractère centralisateur de la loi, et les mesures générales n'ont pas dépassé le stade du concept.

En 1987, on a abrogé la loi sur les bibliothèques, l'organisation des bibliothèques a été décentralisée et reprise dans quelques articles de la Loi sur le Bien-être. En 1994, cette loi a été modifiée en profondeur. Depuis, l'organisation des bibliothèques repose sur une base légale assez mince dans la Loi sur la politique culturelle spécifique.

Financement

La modification de la Loi a eu des répercussions sur le financement des bibliothèques. Alors que les pouvoirs nationaux prenaient auparavant en charge une grande partie des frais (100 % du personnel, 20 % d'autres coûts), via la Loi centralisatrice sur les bibliothèques de 1975, la Loi culturelle a modifié la situation. Chaque strate de ce monde des bibliothèques est financée actuellement par les pouvoirs qui lui sont propres. La commune subventionne les bibliothèques locales, la province supporte les frais de la structure de soutien des PBC, et l'État (ce qui veut dire le ministère de l'Enseignement, de la Culture et des Sciences) supporte les frais des missions dites statutaires, les tâches nationales et de la centrale nationale, le NBLC.

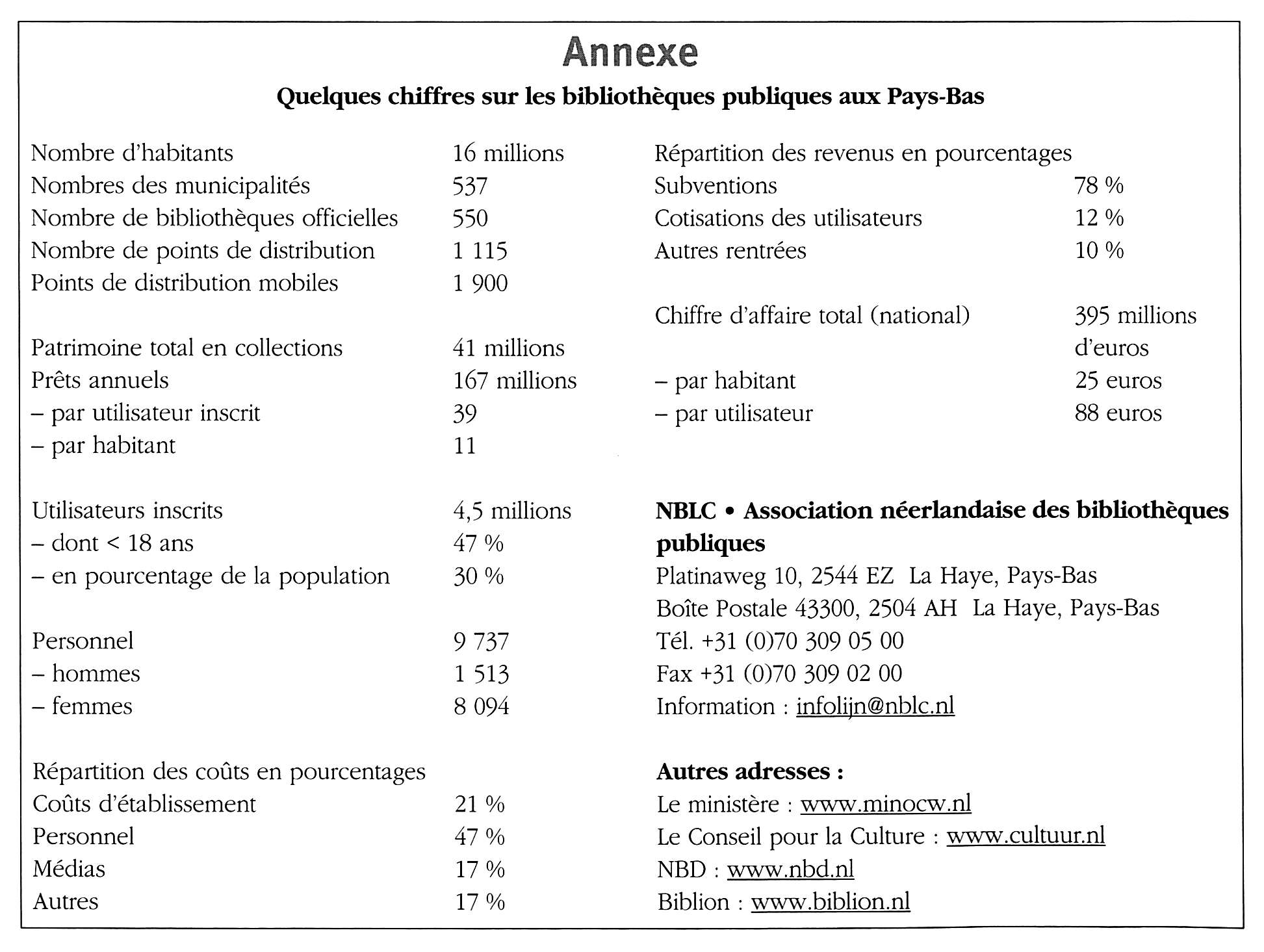

Les revenus proviennent non seulement des subventions (78 %), mais aussi des cotisations des utilisateurs (12 %) et d'autres rentrées, par exemples des services spéciaux, des cours, des locations des salles, etc. Les utilisateurs payent un abonnement annuel et/ou des frais par emprunt. Selon la Loi, les enfants peuvent payer, mais seulement à demi-tarif. La décision doit être prise par la municipalité.

En plus, selon la Loi sur le droit d'auteur, y compris le droit de prêt, les bibliothèques publiques sont tenues de payer les droits de prêts elles-mêmes. (Le ministère paye pour les bibliothèques universitaires). Ce qui veut dire que les bibliothèques ont moins de budget pour leurs acquisitions, ou bien c'est la municipalité qui prend les droits en charge, ou ce sont les utilisateurs eux-mêmes.

Une commission comprenant des représentants des auteurs, éditeurs et bibliothèques doit négocier le montant des droits, sur la base des statistiques annuelles. Les rémunérations seront augmentées de 10 à 20 millions d'euros. Il s'agit des rémunérations des auteurs néerlandais, frisians et étrangers, et leurs éditeurs.

Structure

La plupart des bibliothèques publiques sont des fondations privées. Elles reçoivent néanmoins des subventions publiques. Les fondations sont des reliquats historiques d'une société basée sur des « piliers », les initiatives des groupes catholiques, protestants, etc. Le conseil d'administration et le directeur maintiennent les contacts avec les élus et les responsables de la culture de la municipalité et négocient le budget et les plans pour la bibliothèque.

Au niveau local

Pratiquement, chaque commune néerlandaise dispose de sa bibliothèque publique.

Les grandes agglomérations comptent souvent plus d'un point de distribution, et les plus petits hameaux sont généralement desservis par un bibliobus. Au niveau local, il y a collaboration avec d'autres institutions culturelles, éducatives et informatives.

Au niveau provincial

Les bibliothèques provinciales peuvent faire appel à une centrale provinciale des bibliothèques (PBC) qui leur apporte une assistance en diverses matières, allant des questions de gestion, d'administration, de logistique et d'automatisation, à des services plus spécifiques tels qu'un réseau de prêt interbibliothèques, l'échange de collections ou de documents particuliers, des services de bibliothèques scolaires, des prêts à des lecteurs immobilisés à domicile et aux minorités ethniques, ainsi qu'à la formation du personnel.

Toutes les bibliothèques ne font pas appel dans une égale mesure à ces services : en ce qui concerne les plus grandes bibliothèques municipales, on peut plutôt parler de collaboration plus que d'aide.

La diffusion de l'information scientifique est prise en charge par une chaîne de 13 bibliothèques dotées d'une Fonction de Soutien Scientifique (WSF) reliées dans la plupart des cas à la bibliothèque publique d'une grande ville. Ces bibliothèques entretiennent et diffusent des collections de matériel pédagogique.

Le niveau de ces collections est supérieur à celui des bibliothèques publiques ordinaires. Le matériel documentaire est repris dans son intégralité au catalogue central néerlandais (NCC). La collaboration est bonne et les bibliothèques coopèrent pour rendre un meilleur service aux étudiants.

Au niveau national

Le NBLC est responsable du renouveau stratégique du monde des bibliothèques, défend les intérêts du secteur auprès des pouvoirs publics et coordonne la collaboration mutuelle. C'est le bureau de l'association qui propose ces missions et les exécute. C'est lui aussi qui édite un périodique et informe régulièrement ses membres. Le " centre de connaissance " de l'association propose à ses membres un service d'information téléphonique, met à disposition des documents professionnels, rassemble les statistiques et en informe les membres.

Parallèlement, Biblion - à l'origine une division du NBLC, devenue une société par actions en 1998 - responsable d'un service central, assume des tâches qui sont exécutées au niveau central pour des raisons d'efficacité. Il s'agit généralement d'informations sur les nouvelles éditions à l'attention des responsables des collections, de l'édition de catalogues, ou de la fourniture de matériel documentaire. On propose aussi la location de collections en langues étrangères. On peut aussi mentionner l'édition d'ouvrages éducatifs ou professionnels, un bureau d'achat central et un réseau de transport national.

Le NBD (service des bibliothèques néerlandais) est un formidable réseau de collaboration entre éditeurs, libraires et bibliothèques, et fait fonction de centrale d'achat pour les livres et le matériel audiovisuel, qui est ensuite préparé et acheminé vers les bibliothèques.

Parce que les actions du Biblion ont toutes été achetées par le NBD en 2001, on est maintenant en train de former une seule organisation efficace pour l'information touchant les nouveaux titres et l'achat du multimédia par les bibliothèques publiques.

Stratégie

En 1990, le NBLC a pris l'initiative de formuler une charte sur la bibliothèque publique, inspirée du Manifeste de TUnesco et rendue nécessaire par l'absence d'une vraie garantie législative. La Charte décrit les principes fondamentaux d'une bonne bibliothèque publique et le système des réseaux. En 1994 et en 2000, le NBLC a rédigé des notes stratégiques sur le réseau des bibliothèques publiques aux Pays-Bas. Dans ces notes, on esquisse une image de la bibliothèque idéale de l'an 2005. On préconise un renouveau fondamental. La bibliothèque du futur est un centre d'information, d'éducation et de culture, une place publique. Elle est ouverte à tous, offre des occasions de débat et de rencontres, de communication. Elle rend des services aux individus, aux groupes et aux publics empêchés. La bibliothèque possédera et utilisera la technologie de pointe. L'information électronique et verbale y auront toutes deux une place prépondérante. Le bibliothécaire sera de plus en plus un « courtier en connaissances », un spécialiste capable d'orienter le public dans sa quête d'information. Cette vision tient compte du fait que le visiteur entre aujourd'hui dans une bibliothèque dans un but très précis : pas seulement pour y lire, mais aussi pour y collecter de l'information, s'orienter, se former ou se détendre. Le contenu et l'organisation des bibliothèques vont changer, tout comme la motivation du bibliothécaire professionnel.

La formation professionnelle

Il n'existe pas de formation professionnelle pour les bibliothécaires universitaires. Les étudiants peuvent suivre une formation de 4 ans sur le management de l'information et de la documentation (IDM) qui est offerte par cinq écoles de formation professionnelle. Récemment, une formation pour les semi-professionnels a été créée et offerte par deux institutions. Des cours supplémentaires sont organisés par NBLC et les PBC's.

Pour mener à bien ce changement, les bibliothèques et le NBLC oeuvrent ensemble à l'amélioration de la qualité et à la cohérence du réseau des bibliothèques publiques. La présentation commune du réseau joue également un rôle très important. La force de la bibliothèque du futur réside dans la clarté de son image et la cohérence du réseau.

On mesure l'efficacité des nouveaux services avec la connection à Internet de toutes les bibliothèques publiques, la formation sur les NT par les bibliothécaires, et les cours sur les nouveaux médias présentés au public et aux groupes spécifiques. Le grand service numérique sera visible dans la présentation du portail : bibliotheek. ni. Ce portail rassemble les sources imprimées, audiovisuelles et numériques sur des sujets différents. D'autres portails y seront attachés, sur les livres (boek.nl), pour la lecture des enfants (leesplein), et les services scolaires (kennisnet.nl). La Bibliotheek.nl » est un des projects NT, executé par le NBLC avec des budgets supplémentaires pour les tâches nationales. En plus, le NBLC a créé un centre d'expertise, Laurens, pour l'application de la NT dans les bibliothèques publiques et pour développer des nouveaux services.

Quelques développements récents

En 1998, le Conseil pour la Culture a publié une recommandation sur la structure du réseau des bibliothèques publiques. Le ministre a chargé un comité représentatif des pouvoirs publics au niveau local, provincial et national de l'élaboration de ce projet.

Ce comité « Meijer « a présenté ses propositions en avril 2000. On a découvert que le processus de décentralisation est assez bien - peut-être trop bien - développé, mais qu'il est nécessaire de créer un réseau plus structuré de bibliothèques.

Le point central est la « bibliothèque de base desservant une population de 30 000 à 35 000 habitants, subventionnée par la municipalité (ou par un groupement de communes). Les PBC doivent se regrouper en organisations regionales et devenir des points d'appui pour les autres bibliothèques. Le NBLC apporte son aide aux bibliothèques de base, qui sont membres de l'association, en proposant des services et des produits, ainsi qu'en assurant la formation professionnelle et la défense des intérêts collectifs. De plus, le NBLC réalisera des projets, sur commande d'un nouvel organe représentatif des administrations, dans le but d'améliorer l'efficacité, la cohérence, la qualité et le pluralisme du réseau des bibliothèques publiques.

Des investissements importants sont nécessaires sur le plan des nouvelles technologies et des ressorces humaines, afin d'établir un changement de style dans les services des bibliothèques à l'aube du 21°siècle : large utilisation des nouvelles technologies, services à la demande, amélioration de la coopération avec d'autres institutions culturelles et les établissements scolaires.

Si dans l'ensemble les bibliothèques adhèrent à l'idée de la coopération, elles ont souvent leurs propres systèmes de conventions dans chaque région ou province. Et ces conventions ressemblent à un kaléïdoscope de toutes les formes possibles de la coopération. Ce n'est pas tout à fait ce que recherche le comité.

De toute façon, la coopération entre les différents niveaux de pouvoirs publics sera revue par une convention parue le 18 avril 2001 qui prépare une réforme des structures des bibliothèques, la mise en place d'un organe directeur et le financement des réformes proposées.

Plusieurs projets concernant les nouvelles technologies ont été réalisés par le NBLC. Dans le domaine du patrimoine culturel, 3 millions d'euros sont prévus pour établir une collection numérisée des films et des vidéos de la télévision publique, et pour la rendre accessible dans les bibliothèques publiques et dans les établissements scolaires. Un crédit de 1,5 million d'euros est attribué pour la mise en place d'un service numérique dans le « Quartier de Connaissance » (Kenniswijk) à Eindhoven/Helmond, afin de présenter toutes sortes de documents numériques au grand public grâce à des portails d'accès (e-Culture).

Ces développements montrent que, dans le cas des bibliothèques, la décentralisation a besoin de quelques garanties politiques et professionnelles.

Il faut faire une distinction entre la législation qui garantit l'existence et les principes de la bibliothèque publique et la législation qui décrit et prescrit les services ainsi que les détails de financement.

La première est nécessaire, pour stimuler le développement des services de bibliothèques, c'est-à-dire pour établir une vraie tradition d'accès public à l'information dans les bibliothèques publiques. La seconde forme de la législation peut être difficile à mettre en place dans une époque de décentralisation.

En attendant... il faut créer des alternatives. Par exemple, on peut par des documents professionnels de haut niveau stimuler le débat politique et leur faire revêtir un caractère normatif utile pour le bon développement des services de bibliothèques. De même que des conventions avec les pouvoirs publics au niveau local et régional peuvent permettre de renforcer le financement et la coopération des bibliothèques publiques afin de constituer un réseau national.