Index des revues

- Index des revues

Le programme de construction

-

Fénart, Pierre,

Varlamoff, Marie-Thérèse

Présentation, p.3. -

Clavel, Jean-Pierre

Le programme de construction , p.5-14. -

Thirion, Gérard

Les bibliothèques universitaires , p.17-20. -

Givry, Marc

L'image des bibliothèques , p.23-25. -

Dubrulle, Richard

Une vision d'architecte, p.27-28. -

Wendel, RUDOLF

Eclairage des oeuvres d'art, p.30. -

Fabre, Mario

La construction de la bibliothèque de miramas , p.31. -

Chauveinc, Marc

Rapport moral, p.33-34. -

Lehmann, Claudine

Rapport financier, p.34. -

Bureau national et conseil national, p.35. -

Bureaux des sections et des groupes, p.37-38. - bibliothèque centrale liée à des bibliothèques de facultés ou de sections ;

- bibliothèque universitaire nouvelle créée de toutes pièces ou

- nouveau bâtiment pour une bibliothèque possédant déjà un fonds ancien :

- bibliothèque de large libre-accès (Ratisbonne, 1 million de volumes ou Brême) ;

- bibliothèque avec un libre-accès limité (Lausanne 350000 vol.)

- bibliothèque avec une ou des salles de travail et des références en petit nombre (20000 vol.)

- long terme : 50 ans

- moyen terme : 30 ans

- court terme : 1 0 ans

- des livres et des périodiques ; ou aussi des matériels audio-visuels ; des manuscrits : des documents iconographiques.

- toutes les sciences, y compris la médecine, les sciences techniques ; ou des bâtiments séparés.

- les collections,

- les usagers,

- le personnel.

- Des fenêtres doubles ou mêmes triples (fenêtres bloquées pour les locaux publics à cause des vols).

- Possibilité de produire l'eau chaude par le solaire. Éventuellement, selon les climats, possibilité d'appoint au chauffage.

- Larges fenêtres pour éviter trop de luminaires. Eviter les lampes individuelles malgré le charme.

- Sas d'entrée pour éviter les courants d'air.

- 1) flexible pour permettre des modifications,

- 2) compacte pour réduire les déplacements,

- 3) accessible pour que le plan soit lisible dès l'entrée,

- 4) extensible pour permettre un agrandissement futur,

- 5) variée dans son aménagement intérieur,

- 6) organisée pour favoriser le libre accès aux livres,

- 7) confortable pour attirer les lecteurs,

- 8) constante dans son environnement pour la conservation des documents,

- 9) sûre pour contrôler les usagers et éviter les disparitions,

- 10) économique dans la construction et l'entretien (finances et personnel).

Le programme de construction

Par J.P. Clavel, Directeur Bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne1 - Préalables au programme

1 ) Structure de décision

Dans toute entreprise de construction, il y a trois personnes en présence : le propriétaire, l'architecte et l'entrepreneur. Nous laissons ce dernier de côté, car c'est l'architecte qui est responsable de mener les transactions avec lui. Ce qui nous intéresse, c'est la relation entre l'architecte et le bibliothécaire, qui est censé jouer le rôle du propriétaire, donc du maître de l'oeuvre. Je dis « censé », parce que dans la réalité, il en va souvent autrement. En effet, la bibliothèque a rarement la personnalité juridique, c'est-à-dire que son directeur ou conservateur en chef dépend d'une autorité qui est en soit l'Université, soit une direction dans un Ministère, soit encore les Autorités locales. Le bibliothécaire n'est donc pas réellement le maître de l'oeuvre. Il travaille sous mandat ou délégation de pouvoir, l'autorité politique se réservant les décisions majeures.

Les décisions principales sont prises au cours de trois étapes : la première étape concerne le choix du site. Le bibliothécaire est rarement associé au choix du site, parce que le plus souvent ce choix fait partie d'un plan de développement de l'Université ou d'un plan d'urbanisme. On dira au bibliothécaire : «Voilà où se trouvera la bibliothèque. Est-ce que cela vous convient ? » avec l'arrière-pensée qu'il n'y a pas d'autre solution. C'est du moins ce qui s'est passé à Lausanne, lorsque les Autorités décidèrent d'implanter la bibliothèque universitaire dans le terrain central entouré de grands arbres. L'architecte proposa d'édifier un bâtiment abritant à la fois les restaurants universitaires et la' bibliothèque. Construit sur une moraine, ce bâtiment est ainsi enfoncé dans le terrain dont il épouse la forme. De plus l'Université a proposé que ce bâtiment ait quelque prestige... alors que la devise du bibliothécaire est: « Non pas un monument, mais un instrument. »

Cette manière de faire est contraire au principe architectural qui veut qu'on construise la bibliothèque de l'intérieur vers l'extérieur, c'est-à-dire que la forme générale soit donnée par les fonctions internes. Dans le cas que je viens de citer, c'est le projet d'urbanisme qui a décidé de la forme dans laquelle nous avons dû couler les fonctions de la bibliothèque.

Une telle manière de faire diminue inévitablement la longévité du bâtiment par suite de l'inadaptation de la forme à la fonction. Pour pallier ce risque, il faudrait construire un bâtiment flexible à 100 %, c'est-à-dire dont les locaux sont universels et pourront être affectés, au cours du temps à des fonctions différentes : salles publiques transformées en bureaux, etc. Mais cette flexibilité est très onéreuse. De surcroît, l'implantation du bâtiment sur le site ainsi que sa forme devraient toujours tenir compte des possibilités d'extension.

Le choix du site a donc des conséquences sur le parti architectural et peut entraver la liberté du bibliothécaire dans certaines de ces options.

Dans un deuxième temps, c'est l'enveloppe financière qui sera définie par l'Autorité compétente. Cette enveloppe financière est déterminée toutefois sur la base de rapports préalables, c'est-à-dire qu'il y a adéquation entre l'effort financier possible et les souhaits de l'utilisateur. Cet ajustement se fait donc dans une sorte de dialogue entre l'Autorité et le bibliothécaire. On peut sans doute dégager ici une constante : l'enveloppe financière est toujours trop lourde pour l'Autorité, toujours trop faible pour le bibliothécaire.

La troisième étape des décisions réside dans certains choix, tels les matériaux, les finitions, etc. Là, le rôle de l'architecte peut être déterminant, car le projet architectural est intimement lié à ces choix. Si le bibliothécaire a convaincu l'architecte dans le choix des matériaux, le maître de l'oeuvre donnera son assentiment.

Revenons à l'enveloppe financière : pour en déterminer l'ampleur, le bibliothécaire doit fournir un certain nombre d'éléments pour définir les objectifs de la bibliothèque, en se fondant sur les normes et les statistiques. La définition des objectifs doit se faire en accord avec l'Autorité qui doit être convaincue par l'utilisateur que le projet mérite une amplitude dépassant ce que l'Autorité voulait accorder. Dans cette démarche, l'architecte - s'il est déjà choisi - est un appui certain pour le bibliothécaire, car les architectes préfèrent de larges projets à des solutions mineures.

2) Définition des objectifs

Cette phase préalable à l'élaboration du programme est intimement liée à l'enveloppe financière. Il convient en effet de fixer les objectifs que l'on pense atteindre par la construction de la bibliothèque. Admettons, à titre d'exemple, que l'on va construire une bibliothèque universitaire, il est essentiel de savoir

a) dans quel contexte on travaille :

b) quel type de bibliothèque on veut construire :

c) combien de temps la nouvelle construction doit-elle durer sans modifications :

Quand on sait que les fonds d'une bibliothèque doublent tous les 27 à 30 ans, il semble aberrant de construire à court terme.

d) le type de documents à conserver et à prêter :

e) pour une bibliothèque universitaire:

f) bibliothèque à deux niveaux, type français ; bibliothèque à un seul niveau, type allemand.

g) bibliothèque fermée au public parce que réservée à l'Université (type français) ou publique et universitaire (type allemand et suisse)

h) bibliothèque traditionnelle ou bibliothèque automatisée.

Ce type de détermination a de nombreuses implications, tant sur le plan architectural que sur l'enveloppe financière. Par exemple, un vaste libre-accès exige deux fois plus de surface de plancher qu'un magasin fermé joint à une salle de travail ; délivrer non seulement des imprimés, mais-également des manuscrits et des moyens audio-visuels, implique d'autres installations de consultation.

Avant donc d'écrire le programme, ces objectifs doivent être arrêtés sur proposition du bibliothécaire et adopté par l'Autorité. La taille de l'enveloppe financière dépend en grande partie de la taille du bâtiment, cela va de soi. La première approche doit être fournie par le bibliothécaire qui dispose des normes et des statistiques pour déterminer l'ampleur des surfaces.

3) Normes et statistiques

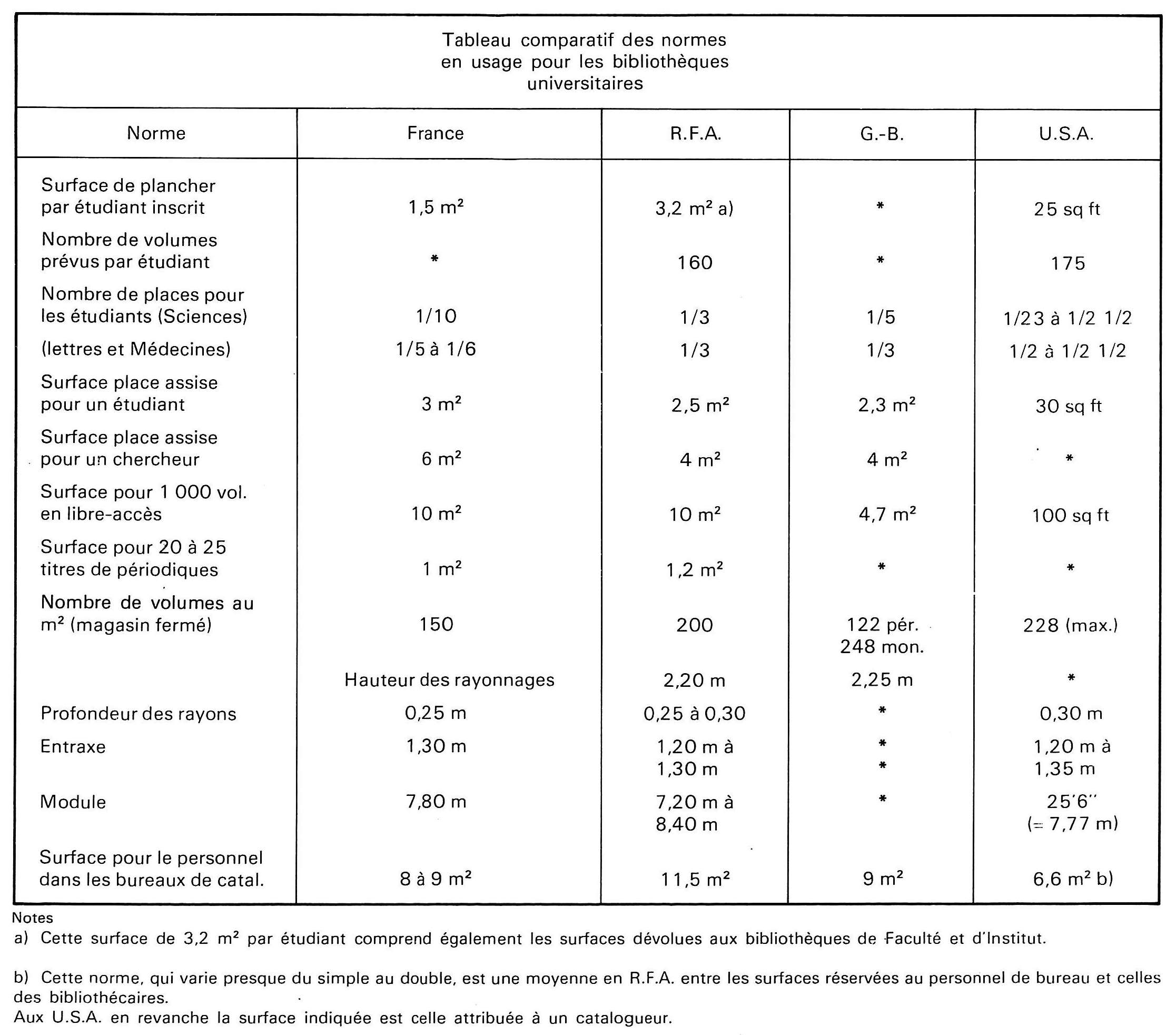

Les grands pays industrialisés se sont donné des normes et des ratios. Par ratio, nous entendons la relation entre le nombre d'étudiants et le nombre de sièges dans les salles de lecture, ou entre le nombre d'habitants et le nombre de livres à l'ouverture d'une bibliothèque publique. Par norme, nous entendons des données précises de surface ou d'espace pour des fonctions déterminées, par exemple : une plaque assise égale à trois m2 ou un module de 7,80 m.

Il nous a semblé intéressant de faire un tableau comparatif des normes de quatre pays industrialisés : France, Rép. féd. d'Allemagne, Grande Bretagne' et Etats-Unis d'Amérique.

On peut constater que les normes françaises sont très proches des normes américaines et il est facile de déceler l'influence de K. Metcalf sur Monsieur Jean Bleton.

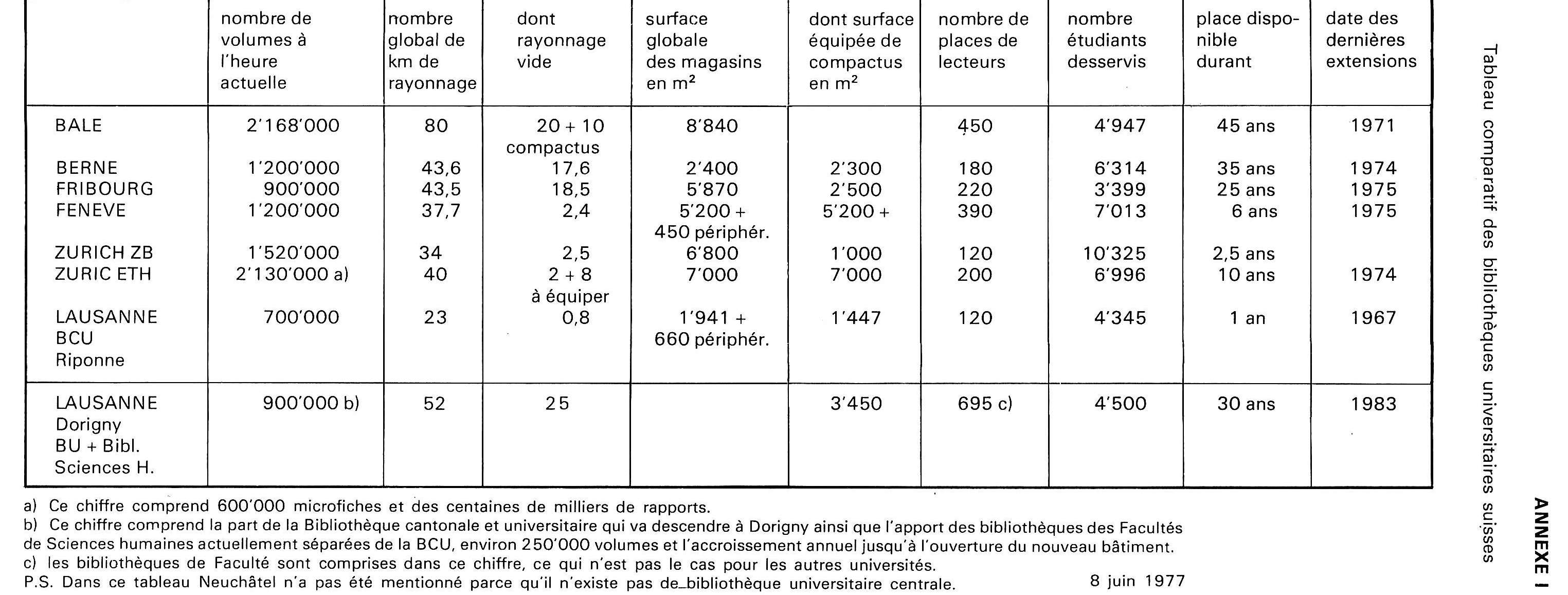

Les statistiques doivent permettre de mesurer les objectifs, de les justifier par comparaison avec d'autres bibliothèques de même importance, mais aussi de justifier les objectifs en fonction de l'évolution propre de la bibliothèque.

Par les tableaux comparatifs, on peut souligner la situation des autres bibliothèques, le rôle qu'elles jouent et l'importance de leurs bâtiments, la comparaison devant amener les Autorités à prendre au sérieux les propositions du bibliothécaire. (Annexe 1).

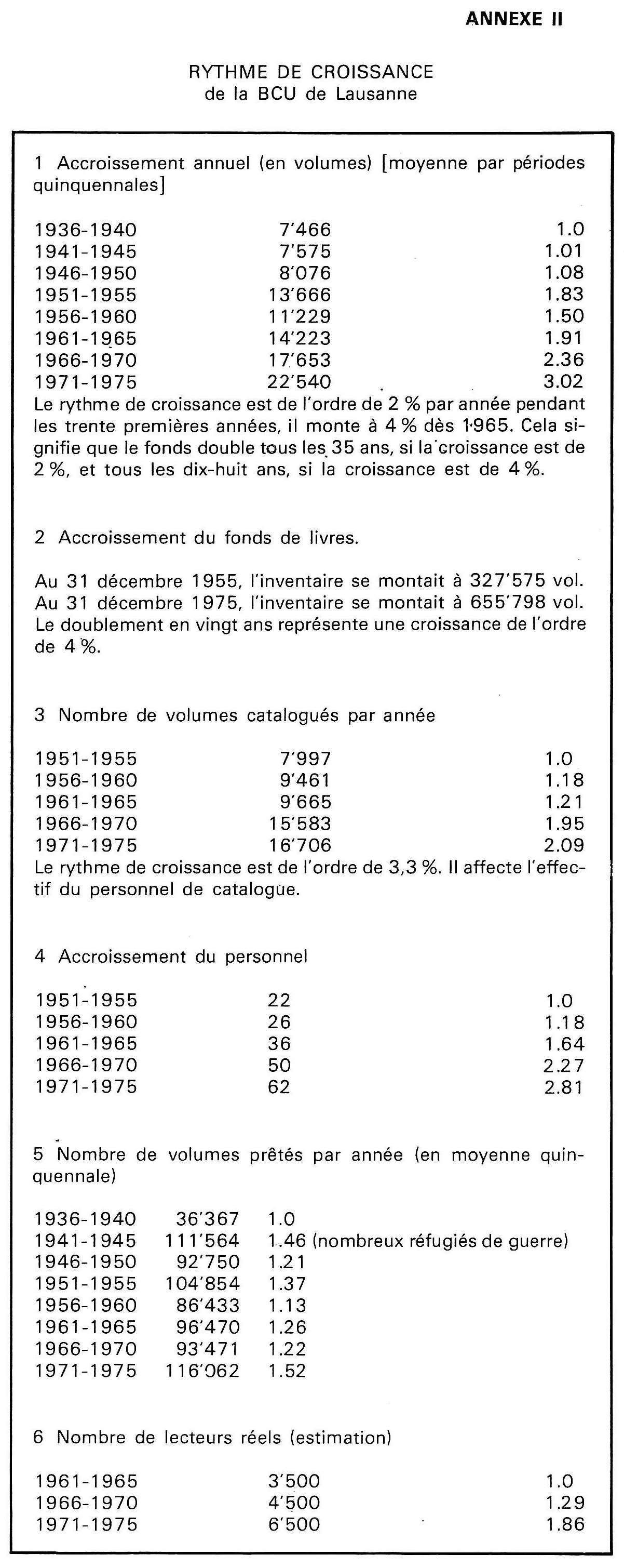

Les statistiques internes doivent déterminer le taux de croissance de la bibliothèque, notamment dans les domaines suivants :

Le rythme de croissance varie d'une bibliothèque à l'autre, il varie dans une même bibliothèque d'une période à l'autre, car il dépend souvent de facteurs extérieurs à la bibliothèque : situation politique, croissance démographique, accroissement du nombre des publications, extension de l'enseignement universitaire, etc.

Une croissance de 3 % par an se traduit par un doublement du fonds de livres tous les vingt-cinq à trente ans ; une croissance de 4 % ramène cette durée à moins de vingt ans. Il est donc essentiel de connaître le taux de croissance pour estimer les surfaces des magasins. Mais ce taux de croissance affecte également les acquisitions, donc le personnel qui en est chargé, donc la surface des bureaux.

Quant à l'accroissement du nombre des usagers, il a une incidence sur les surfaces des locaux publics. (Annexe 11).

II - Mise en forme du programme

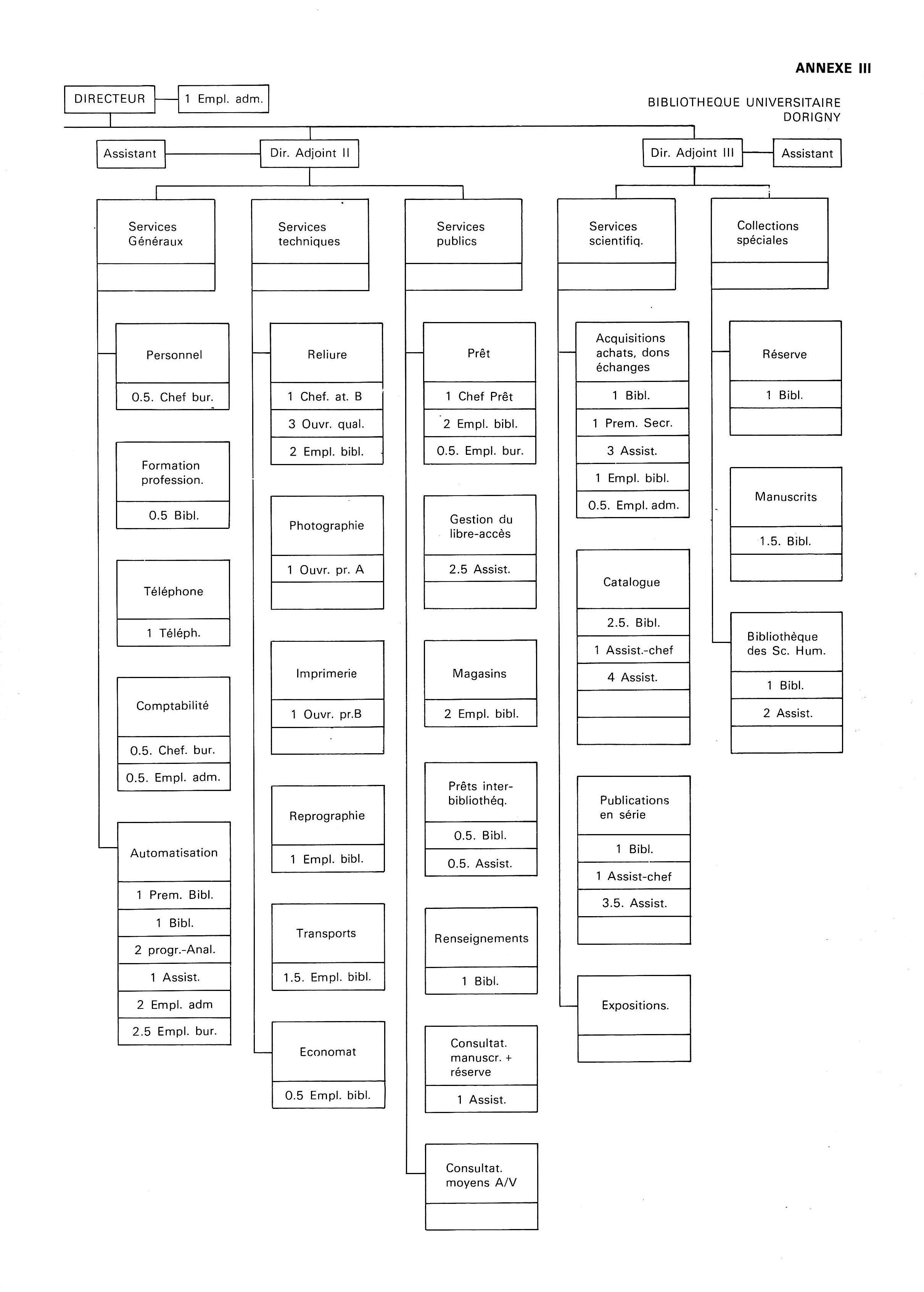

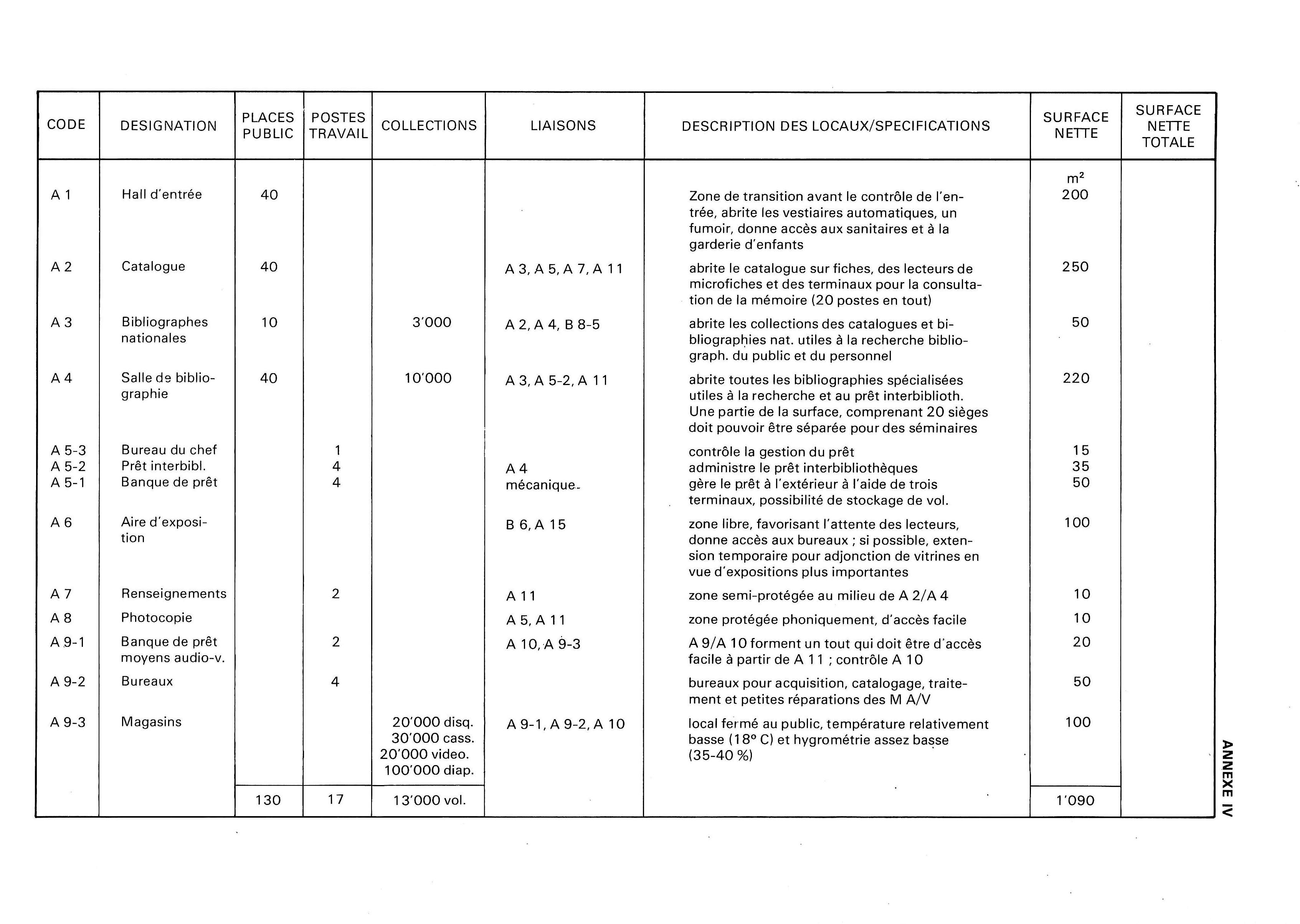

Le programme est la description des locaux, fondé sur les besoins exposés dans les chapitres préalables, que l'architecte va transcrire en plans. La première démarche du programme est l'explosion générale concernant la structure de la bibliothèque. L'architecte doit connaître l'organisation interne pour saisir le jeu des relations entre les diverses parties du bâtiment. C'est donc un organigramme qu'il faut établir. Ce tableau doit montrer quelles sont les grandes divisions de la bibliothèque différenciant notamment les services publics - avec leurs locaux particuliers - des services scientifiques (bureaux), des services techniques (ateliers). Cet organigramme doit donner lieu ensuite à un tableau récapitulatif indiquant pour chaque division (Annexe III)

1 ) - le nombre de places de travail pour le public

2) - le nombre de places de travail pour le personnel

3) - le nombre de volumes et autres matériels à abriter

4) - le nombre de m2.

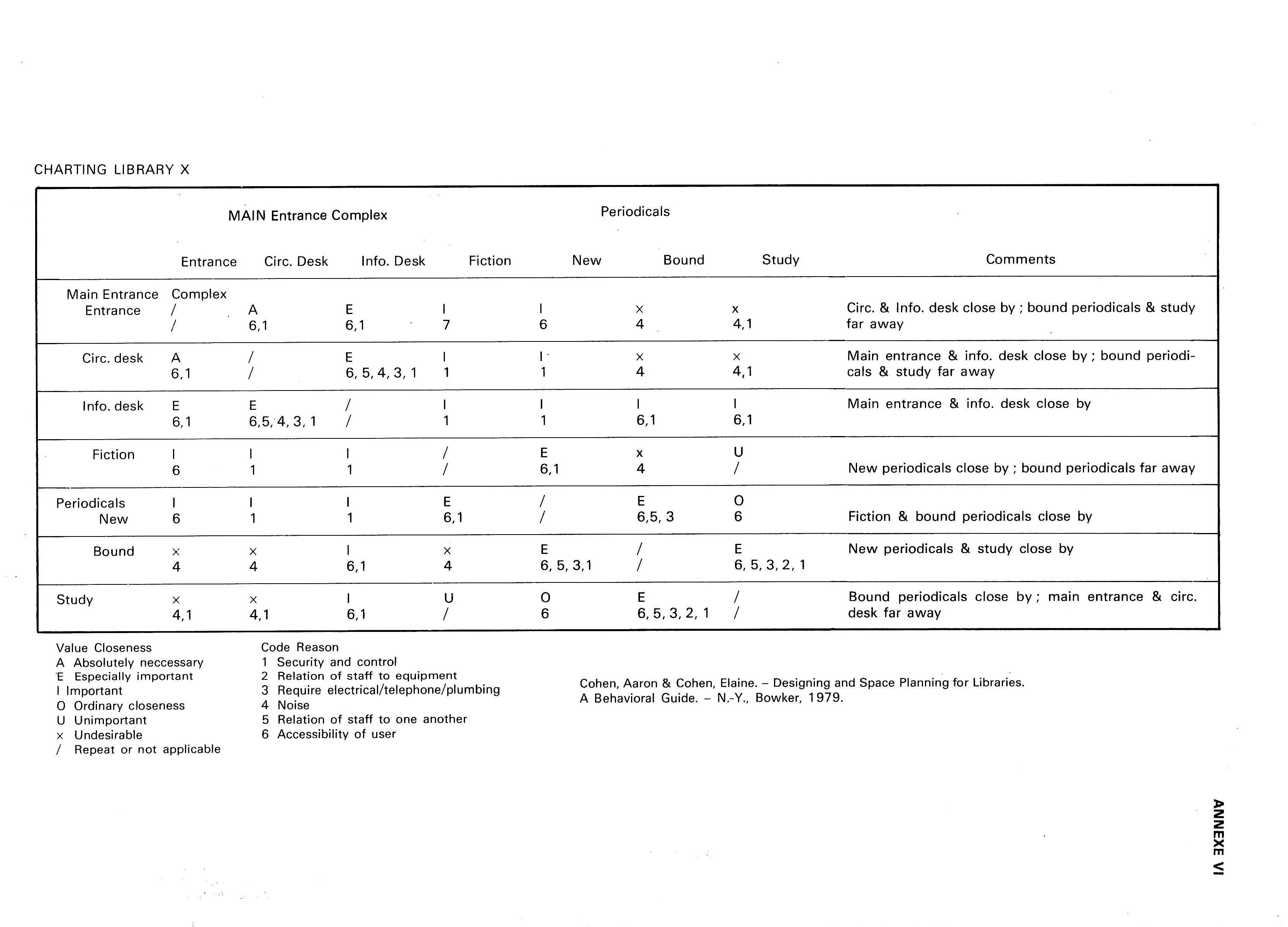

La matrice imaginée par A. et C. Cohen peut être utile. (Annexe IV).

Puis le programme doit indiquer à l'architecte les caractéristiques de chaque type de locaux, notamment dans les domaines suivants : température, lumière, référence au jour naturel, humidité relative, hauteur des plafonds, (différente pour les locaux publics, les magasins fermés, les bureaux, les ateliers), l'acoustique, l'évacuation des eaux usées des ateliers, la ventilation-climatisation.

Une information concernant les systèmes centralisés pour tout le bâtiment a également sa place ici : électricité, coupe-circuits, climatisation, transports mécaniques internes, télécommunications internes, système de sécurité contre l'incendie.

Traitement des sols.

Le traitement tles sols varie selon les types de locaux. Le hall d'entrée et la zone d'exposition peuvent être traités en pierre naturelle ou artificielle. Le libre-accès et les bureaux seront recouverts d'une moquette. Quand aux magasins, ils peuvent également être traités comme le hall (pierre naturelle (chape de béton teinté) ou artificielle), et du lino de couleur assez foncée ou du PVC pour les sols des ateliers et laboratoires.

Economie d'énergie.

Points de fuite

Eviter qu'il y ait deux sorties au bâtiment, (y compris pour le personnel). Une seule sortie sous contrôle. Les points de fuites en cas d'incendie sont des portes munies d'une serrure électrique qui se déclenche en cas d'alarme. Le personnel doit être au courant du problème et s'assurer qu'elles sont bien refermées après l'alerte (vraie ou fausse).

Plan de fermeture.

Hiérarchie de clés correspondant aux fonctions du personnel. Clé banalisée pour tous les locaux auxquels le personnel peut avoir accès.

Module

Un chapitre doit également être consacré au système modulaire de construction. Là, les tendances internationales ne concordent pas. Alors que les Américains proposent de ne pas descendre au-dessous de 9 m. pour un bâtiment dépassant 1 5.000 m2de surface de plancher, Metcalf admet pourtant 25'6" (= 7,77 m.), les Allemands proposent 8,40 m., les Français 7,80 m. et les Suisses descendent à 7,20 m. Le sous-module est de 1,50 m. chez les Américains, 1,30 m. en France, 1,20 m. en Allemagne et en Suisse. Le module de 8,40 m. est certainement le mieux adapté aux bibliothèques européennes. En effet, ce module permet d'avoir un entraxe de 1,20 m. pour les magasins fermés et de 1,68 m. pour les magasins à libre-accès et salles de lecture garnies d'étagères. Tandis que celui de 7,20m. donne 1,20 m. et 1,44 m., ce qui est un entraxe trop faible lorsque le public se presse entre les étagères (passage de 84 cm) et celui de 7,80 m. donne 1,30 m. et 1,56 m.

Un chapitre doit présenter l'analyse des flux, en étroite liaison avec l'organigramme puisque les flux relient les divers secteurs de la bibliothèque entre eux.

Il y a d'abord le flux du public qui a la priorité sur tous les autres ; je dirai que le plan architectural doit être conçu en fonction de ce flux. Il y va non seulement du confort des usagers, mais également de leur sécurité, du rôle attractif de l'institution, et dans une certaine mesure, de l'économie du bâtiment. Un flux bien compris des usagers doit supprimer totalement l'intervention du personnel dans la fonction d'indicateur du chemin à suivre. Cette étude sera naturellement complétée par une bonne signalisation.

Ce flux doit pouvoir être contrôlé facilement, sans pourtant être freiné, et cela surtout à la sortie. L'introduction d'un système de détection est la solution la plus adéquate.

Le deuxième flux concerne celui du personnel. Ce dernier ne doit pas perturber le trafic des usagers. Il est toutefois utile que la sortie du personne soit la même que celle du public, les « erreurs d'emprunt dues au personnel passant souvent inaperçues.

Un troisième flux est constitué par les livres et les biens d'équipement, et là aussi il se divise en deux courants : le premier va de l'acquisition des livres à leur stockage en magasin, passant par l'étape catalographique et le traitement physique (reliure, étiquetage). Ce flux ne doit en aucun cas couper le second qui alimente les lecteurs (prêt et consultation). Si l'on dispose d'un système mécanique de transport interne, la station devrait être parfaitement différenciée ; si l'on travaille avec des chariots manuels, ce sont les consignes au personnel qui devront être absolument strictes.

Le chapitre suivant devra montrer à l'architecte comment les divisions sont reliées entre elles, où vont les flux, quelle est la charge journalière de ces flux (nombre de personnes, nombre de livres,etc.), ce qui a une importance capitale pour le dimensionnement des dégagements. On ne fait pas un passage de 80 cm. lorsqu'on sait que 2000 personnes y passent chaque jour. Ce chapitre doit aussi indiquer où doivent être placées les stations du transport mécanique.

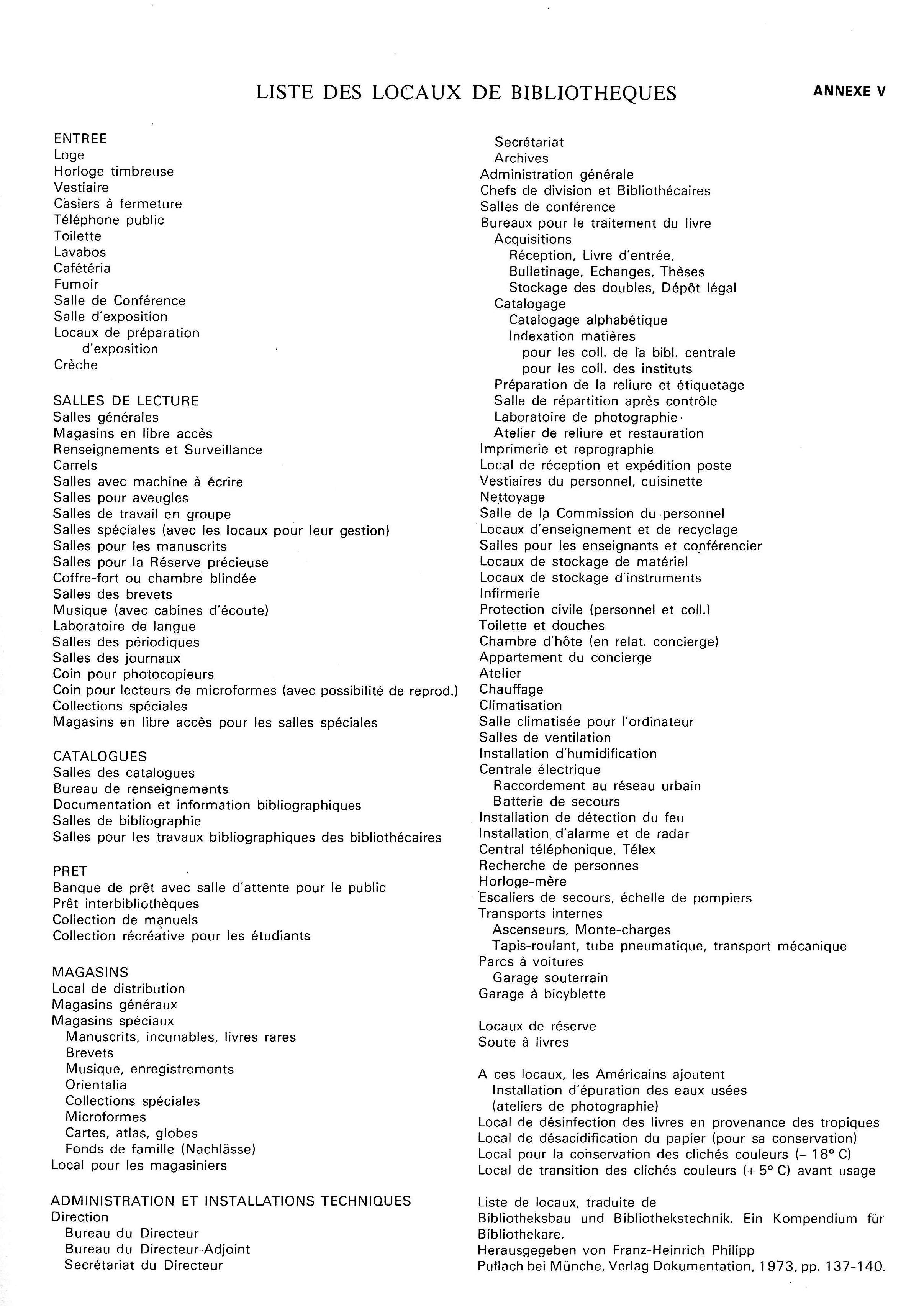

C'est après avoir donné toutes ces indications qu'on peut aborder le programme détaillé des locaux. Les Allemands ont établi à ce propos une liste de contrôle (check-list) qui énumère tous les locaux qu'on peut trouver dans une bibliothèque. Cette liste est naturellement fort utile lorsqu'on élabore le programme détaillé, mais elle est également utile à parcourir lorsqu'on gère une bibliothèque déjà construite car elle peut faire apparaître des lacunes non seulement en locaux, mais également dans les fonctions de la bibliothèque. (Annexe V).

La liste des locaux doit correspondre à l'organigramme et au tableau rcapitulatif déjà cité.

Chaque local doit contenir les notions suivantes : (Annexe VI).

code - désignation - places pour le public - places pour le personnel - livres et documentation - liaison - description du local - surface nette en m2.

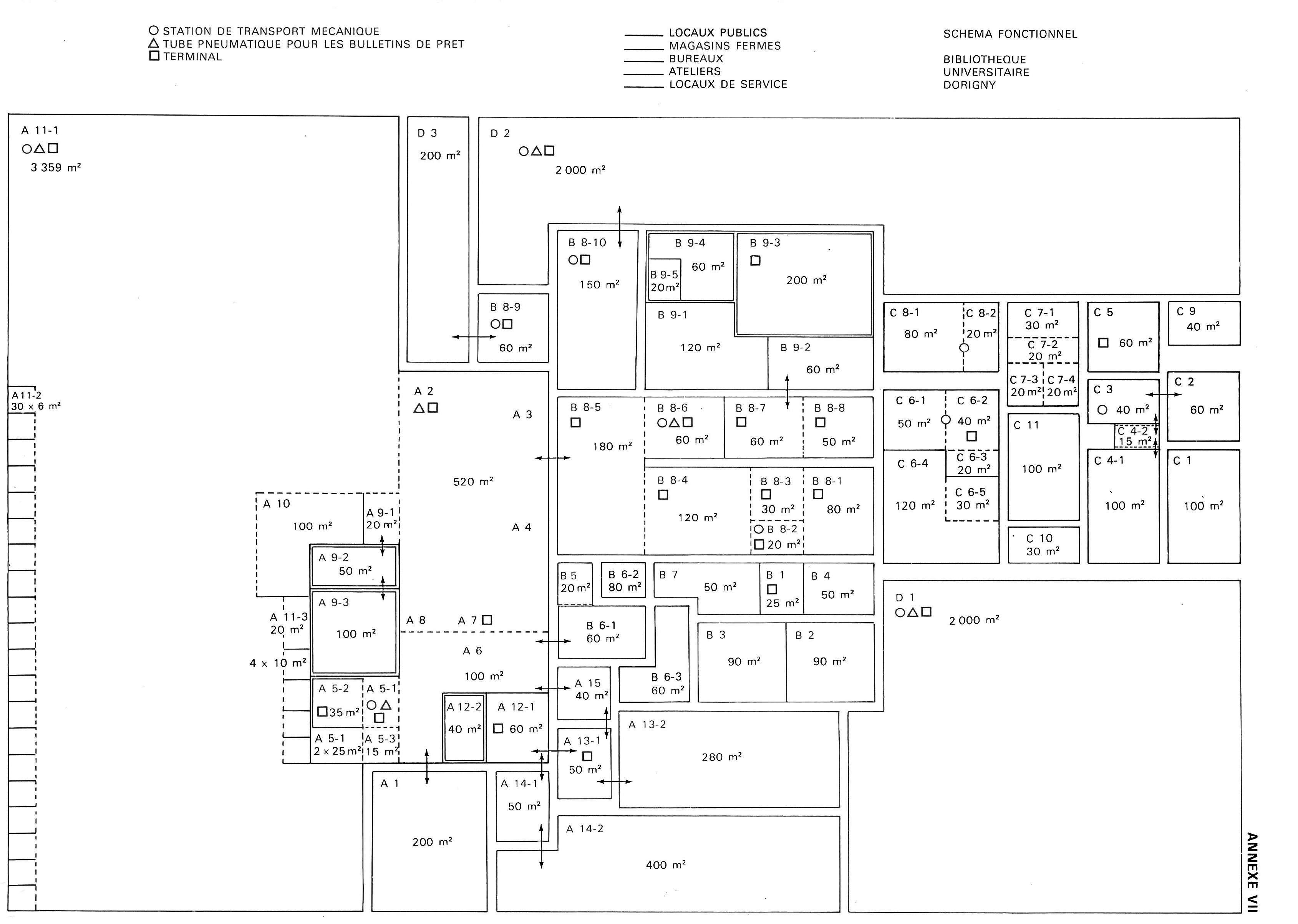

En outre, il convient de montrer à l'architecte, sous la forme d'un schéma illustrant les fonctions et les relations entre les divisions, comment il devra agencer le tout. Bien entendu, le schéma ne respecte pas forcément les dimensions des locaux, pas plus qu'il ne fait apparaître les étages. Il se borne à souligner les relations porte à porte obligatoires, et celles qui peuvent être étage à étage à l'aide d'un ascenseur. (Annexe VII).

Ce document peut maintenant être remis à l'architecte. Il sera discuté avec lui. C'est là que la prudence devient la mère des vertus : car l'architecte est un professionnel de la construction, vous êtes un amateur. Vous construisez une fois dans votre existence, l'architecte ne fait que cela. Il verra immédiatement ce qui, dans vos propositions, va le gêher, et, c'est son métier, cherchera à simplifier. Il faut se souvenir qu'il est des simplifications qui compliquent singulièrement la vie de tous les jours.

Conclusion

La responsabilité du bibliothécaire qui construit un bâtiment est immense puisque son oeuvre devra fonctionner un demi-siècle, si ce n'est plus. Il engage ainsi ses successeurs et de nombreuses volées de lecteurs par les propositions qu'il aura faites. Il convient dès lors d'insister sur la flexibilité qui doit permettre de corriger après coup, après quelques mois de fonctionnement, les défauts qui n'apparaissent qu'à l'usage. Pour éviter quelques-uns de ces défauts, le bibliothécaire sera sage de consulter des collègues expérimentés. Il est également nécessaire qu'il aille visiter des bibliothèques avant le projet et pendant l'exécution du projet pour s'inspirer des bonnes réalisations qui ne manquent pas en Europe, et constater aussi quelques échecs qu'il saura éviter après les avoir vus. Il pourra se remémorer les dix commandements de Faulkner-Brown (1) la bibliothèque doit être :