Index des revues

- Index des revues

Transformations de la profession de bibliothécaire et déontologie

-

Introduction, p.3. -

Goasguen, Jean

Déontologie et actualité, p.5-6. -

Albaric, Michel

Petite histoire de notre déontologie, p.7-9. -

Seibel, Bernadette

Transformations de la profession de bibliothécaire et déontologie, p.11-15. -

Reboul, Jacquette

Les principes déontologiques de la profession de bibliothécaire , p.17-18. -

Granjon, Josette

Introduction au carrefour "censure et auto-censure", p.19. - d'une part, sur les conditions objectives d'apparition d'un intérêt pour la déontologie

- d'autre part, sur les relations qui existent entre les règles éthiques professionnelles et la position actuelle de la profession dans la structure sociale, c'est-à-dire en fait, analyser les rapports objectifs que la profession entretient avec les classes sociales, les autres groupes professionnels et les instances de légitimité culturelle (système d'enseignement notamment).

- il faudrait aussi analyser ce qu'une telle interrogation doit aux changements historiques qu'a subi la profession dans la structure sociale et connaître un peu mieux l'histoire sociale de la profession et les valeurs qui y sont associées.

- * la monopolisation d'un savoir - Elle s'accompagne d'une institutionnalisation de l'entrée dans la profession, repérable par l'organisation de formations plus ou moins longues et sélectives ; celles-ci ont, entre autres, et en fin de compte, le type de compétence et de représentation du métier qui fonde la légitimité de la profession. L'organisation progressive de la formation professionnelle selon deux filières différentes, le DSB et le CAFB, et le taux élevé de personnel détenteur d'une qualification professionnelle (83%) parmi les bibliothécaires et les sous-bibliothécaires en sont des indicateurs.

- * la définition des codes de déontologie, c'est-à-dire de règles de conduite explicites ou implicites qui définissent les rapports des professionnels avec leurs collègues, leurs publics ou les autres groupes professionnels. La reconnaissance de ces codes assure au groupe une certaine autonomie et une indépendance par rapport aux formes extérieures de contrôle, et renforce l'intégration dee membres au groupe professionnel.

- * le regroupement des professionnels dans des associations visant à promouvoir et faire connaître le modèle professionnel.

- la représentation sociale que les professionnels veulent donner d'eux-mêmes.

- les objectifs qu'ils se fixent.

- les conduites, conscientes ou inconscientes, qu'ils adoptent.

- la forme d'organisation des activités professionnelles. Ainsi par exemple, la pratique indépendante du métier associée au bénévolat, tend à disparaître au profit du salariat.

- la diversité des «situations de marché» aux deux sens du terme, c'est-à-dire :

- a) la tendance à la disparition d'une rémunération même faible par l'utilisateur du service produit, - et corollairement l'accroissement du financement extérieur par prélèvement fiscal.

- b) la diversité des publics avec lesquels le professionnel est affectivement en relation.

- la forme du contrôle de l'activité professionnelle. On note, à côté d'un contrôle centralisé (Etat) qui n'exclut pas un contrôle de fait au niveau local, des formes et intensités différentes du contrôle local.

- les formes mêmes de l'exercice de l'activité professionnelle. Le développement de la spécialisation et de la division du travail, corrélatif du développement des services de la bibliothèque et de l'organisation de l'enseignement professionnel, s'effectue de manière plus ou moins poussée selon les types d'établissements. Il n'a cependant pas entraîné la disparition du caractère artisanal et indifférencié du travail dans certains secteurs de la profession, ou dans certains établissements à l'intérieur d'un même secteur. Ces transformations qui modifient le type de relations entretenues avec les divers publics, sont plus apparentes dans les secteurs de la profession où l'expansion et la croissance générale des effectifs ont été les plus élevées.

- (1) une bonne conjoncture de l'emploi liée

- * à la création de nouvelles bibliothèques, notamment dans les villes de moins de 5000 habitants.

- * à .l'amélioration des taux d'encadrement, c'est-à-dire du nombre de rofessionnels affectés au service d'une population x d'inscrits. Ces taux ont crû globalement plus vite que la population des inscrits, mais selon des intensités variables pour les différentes catégories de bibliothèques municipales.

- (2) l'arrivée sur le marché de l'emploi des générations qui ont bénéficié de la démocratisation de l'enseignement, entendue comme :

- un élargissement du recrutement socio-professionnel.

- un allongement de la scolarité.

- par une translation générale des diplômes,

- par un gonflement de certaines catégories sociales que le statisticien a classé, pour les nommer, en employés, cadres moyens, cadres supérieurs.

- ces deux catégories sont celles qui ont le plus progressé :

- * les cadres moyens sont passés de 6% de la population active en 1954 à 13% en 1975,

- * les cadres supérieurs : de 3% en 1954 sont passés à 7% en 1975.

- dans ces deux catégories, les professions intellectuelles (avec les carrières médico-sociales) se sont développées plus vite que les enseignants :

- * les cadres moyens comprennent un quart d'enseignants et de professions intellectuelles, mais les enseignants constituent les trois quarts de cette fraction. Or, pendant la période considérée, c'est la part des non-enseignants qui s'est le plus développée, le retour de vague après le baby-boom conduisant à une fermeture de la profession d'instituteurs et à une reconversion sur d'autres professions intellectuelles.

- * les cadres supérieurs : de même, c'est la catégorie des «professeurs, professions intellecutelles», et dans celle-ci la fraction des « professions intellectuelles », qui ont le plus augmenté pendant la période : de 4000 personnes en 1954, elle est passée à 12 000 en 1975. Or les bibliothécaires font partie de ces catégories « profession intellectuelles ».

- enfin, dans ces deux catégories, le taux de féminisation est globalement élevé et en accroissement :

- W pour les cadres moyens, il est passé de 41% à 43%

- < pour les cadres supérieurs, les professeurs constituent la seule catégorie où le taux de féminisation soit élevé (47%), et ce, d'autant plus que la position est basse :

- professeurs de l'enseignement supérieur : 35%

- professeurs de l'enseignement secondaire : 54%

- 25% de plus de 40 ans

- 31% de 30 à 40 ans

- 44% de 20 à 30 ans

- 75% a moins de 40 ans

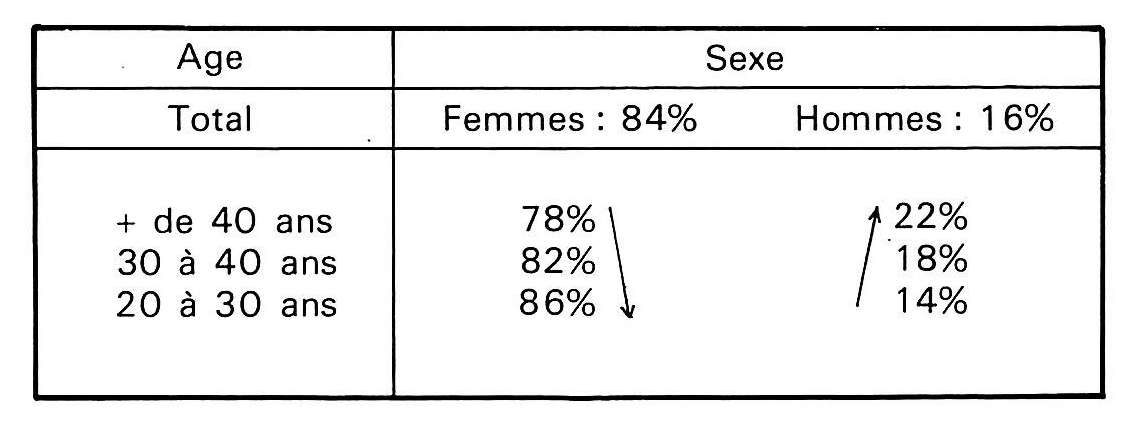

- le taux de féminisation

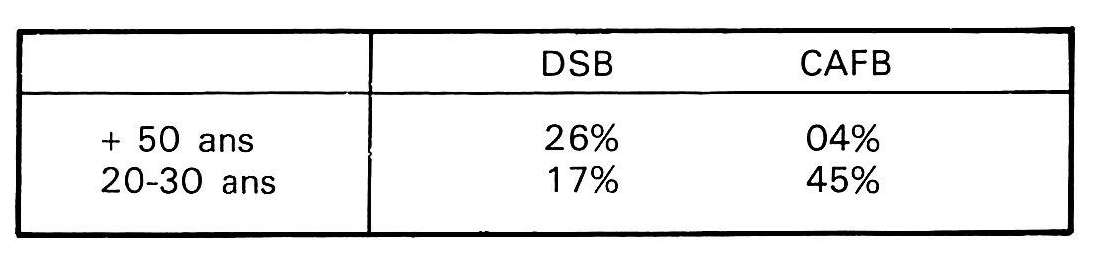

- DSB : 57%, CAFB :84%

- l'âge

- * Prépondérance numérique de la formation «Bibliothèques Publiques» : les diplômés « Bibliothèques Publiques» représentent 67% des professionnels titulaires du CAFB, « Bibliothèque pour la Jeunesse ? : 26%, « Discothèques » : 5%, et « Biblicthèques spécialisées» : 2%.

- * Le CAFB Jeunesse a un taux de féminisation plus élevé que la moyenne, soit 94% et les professionnels qui le détiennent ont en moyenne un niveau d'études un peu moins élevé : 59% détiennent un diplôme supérieur au baccalauréat.

- * Le CAFB Discothèque est détenu par une forte proportion d'hommes jeunes : 32%

- 4b Déroulement de la carrière, il semblerait que :

- les chances d'accéder aux postes de bibliothécaires soient toujours plus élevées pour les hommes que pour les femmes, à âge et niveau d'études égaux, et qualification professionnelle identique (CFAB).

- la filière Bibliothèque Publiques donne accès au poste de Bibliothécaire avec une probabilité beaucoup plus élevée que les autres spécialisations.

- * la prédominance de la spécialisation «Bibliothèques Publiques» toujours affiliée à une autre - spécialisation Jeunesse, le plus souvent.

- * qu'elle est le fait de la tranche d'âge 30-40 ans qui, à une sur-qualification universitaire, ajoute une sur-qualification professionnelle.

- soit pour accéder à la sécurité de l'emploi et aux postes de responsabilité : 20% des titulaires du DSB possèdent également le CAFB.

- soit pour accéder dans la fonction communale, à des postes de responsabilité (bibliothécaire) assortis d'avantages en terme de rémunération, intérêt du travail, etc...

- * que la possibilité d'accéder à des postes de « bibliothécaire » décroît très sensiblement pour la tranche d'âge la plus jeune : 20-30 ans qui se trouvent placés devant deux solutions : soit s'insérer à des postes subalternes dans les grandes bibliothèques à forte division du travail, soit accéder à des postes de responsabilité dans les petites villes (moins de 20000 habitants). Ainsi, la probabilité d'obtenir un poste de « bibliothécaire pour les détenteurs d'un niveau d'études supérieur au baccalauréat est pour les plus de 40 ans de 26%, pour les 30-40 ans de 44% et pour les 20-30 ans de 67%.

- * Le premier insiste sur le rôle de la bibliothèque comme lieu d'accès à l'information, sous sa forme moderne, c'est-à-dire encyclopédique. Il privilégie le principe de la neutralité sociale c'est-à-dire de la non discrimination du public (idée que la bibliothèque est en relation équivalente avec toutes les catégories de publics auxquels elle offre les mêmes services : libre accès, gratuité, ouverture, ... et de la multiplicité des sources d'information. Le principe du changement social est alors implicitement situé dans la propension plus ou moins grande de chaque individu à s'approprier les biens et messages offerts, ainsi que dans la diversité et le volume de l'offre de la bibliothèque. Les questions éthiques qui se posent sont alors centrées sur la composition des fonds, les modalités et critères du choix des documents, mais ne sous-entendent aucun engagement dans les modes d'intervention de l'institution.

- * Le second pôle rassemble les professionnels qui estiment que la bibliothèque doit être un instrument direct du changement social en faisant intervenir directement le bibliothécaire comme agent du changement, dans son rôle de médiateur de biens, messages et services culturels.

Transformations de la profession de bibliothécaire et déontologie

Par Bernadette Seibel, SociologuePourquoi, lors de ces journées de réflexion sur la déontologie de la profession de bibliothécaire, présenter les premiers résultats, encore très parcellaires, concernant la structure générale de la profession de bibliothécaire en situation municipale, résultats élaborés dans le cadre d'une étude sur les conditions, modalités et fonctions des activités d'animation dans les bibliothèques municipales ? (1) .

Réfléchir aux valeurs qui fondent l'activité de la profession conduit à s'interroger

Je n'ai ni le temps aujourd'hui, ni les moyens « scientifiquement fondés de faire état devant vous d'investigations aussi étendues, qui nécessiteraient un très long travail de recherche préalable. Tout reste à faire...

Je voudrais seulement avancer quelques pistes de réflexion, voire quelques hypothèses, en m'appuyant sur les acquis de la sociologie des groupes professionnels d'une part, et d'autre part sur les informations recueillies à partir de l'enquête sur la population des bibliothécaires municipaux, tout en sachant q'il ne s'agit là que d'une fraction d'une profession incluant des situations administratives très diverses.

1. L'ensemble de la profession de bibliothécaire est, à des degrés divers selon les diverses fractions que l'on peut distinguer, engagée dans un processus d'institutionalisation.

Cela signifie qu'il y a passage d'une situation où un corps de métier accomplit certaines tâches précises, indépendamment de sa qualification à ces fonctions, à une situation caractérisée par l'appropriation et la monopolisation (plus ou moins progressive) d'un secteur d'activité par un groupe de spécialistes (2) .

Ce processus- suppose et s'appuie sur un ensemble de représentations sociales du rôle et de l'organisation de la profession, proche de ce que les fonctionnalistes américains ont appelé le « modèle professionnel ». Celui-ci se réfère à une certaine forme de la division du travail, voisine du modèle des professions dites « établies », et il structure les actions collectives des membres d'un même métier.

En quoi consiste le modèle professionnel ? Comment se constitue cette situation de monopole dans l'accomplissement des tâches-professionnelles ? On peut retenir trois orientations ; on observe généralement :

Seule l'analyse de l'histoire sociale de la profession permettait de cerner selon quel processus historique s'est constituée la division des tâches, et corrélativement la constitution du corps des bibliothécaires. On peut cependant d'ores et déjà proposer à la réflexion quelques pistes d'analyses sur la position actuelle de la profession dans la structure sociale.

II. La profession est actuellement dans une période de mutation qui conduit à définir ou à redéfinir explicitement les règles communes fixant l'éthique de la profession, qu'il s'agisse de porter à l'état explicite des règles implicites, ou d'en formuler de nouvelles, dans lesquelles l'ensemble du groupe puisse se reconnaître, et par lesquelles il puisse se faire reconnaître ! Ce qui veut dire qu'il existe des relations entre l'éthique de la profession et

On entend par «mutation» une croissance très rapide des effectifs de la profession, qui s'accompagne de changements institutionnels dans les conditions d'exercice de la profession. Elle conduit à la transformation ou à l'obsolescence des systèmes de valeurs qui sous-tendaient, dans un état antérieur de la structure de la profession, la conception du métier et la manière de le conduire.

Très généralement, on peut observer des facteurs de différenciation interne qui organisent la profession selon des critères différents de ceux retenus généralement (appartenance administrative, etc...).

Le rapport Vandervoorde estime en 1981 à 2055 agents le personnel spécifique des bibliothèques municipales (Paris inclus), à 398 celui des BCP et à 132 celui de la BPI, soit 2 585 agents travaillant avec un statut de conservateur, bibliothécaire, sous-bibliothécaire dans les bibliothèques publiques. Le personnel de statut identique travaillant dans les bibliothèques universitaires et spécialisées s'élève à 1 473 agents, soit un total de 4 058 personnes dans lesquelles le personnel des bibliothèques municipales représente environ 64%.

Si on part d'une définition des bibliothécaires en terme de « groupe réel » (3) , on doit également inclure tous les agents qui dans les secteurs hospitaliers, scolaires, des entreprises et des associations, effectuent, de fait, des tâches de bibliothécaire. Le fait que l'on n'en connaisse pas le nombre exact, ou qu'on ne sache pas exactement selon quels critères les classer, c'est-à-dire les intégrer ou les exclure, est un indicateur du degré des différenciations de la profession. Celui-ci peut être évalué en fonction de :

Or le secteur de la profession qui s'est le plus développé depuis dix ans est celui des bibliothèques municipales étant entendu qu'il faudrait vérifier la progression du personnel dans les autres réseaux : associations, entreprises, hôpitaux, etc...).

Le rapport Vandevoorde signale que la part des professionnels des Bibliothèques Municipales est passée entre 1971 et 1977 de 22,5% à 31,5% de l'effectif global des agents travaillant dans les bibliothèques, qui est lui-même passé de 1 700 à 7 000 agents. Quant au personnel spécifique des Bibliothèques Municipales (non inclus celui de la Ville de Paris et de la BPI), il est passé de 656 à 1826 personnes entre 1971 et 1977, soit une augmentation de 178%.

A titre de comparaison, pendant la même période, le personnel spécifique des bibliothèques universitaires est passé de 1007 à 1197 agents, soit un accroissement de 19%.

Cette expansion s'explique par la conjonction de deux séries de facteurs :

Cependant l'expansion générale de la profession, saisie très imparfaitement à travers ces quelques indicateurs, n'est pas indépendante de l'ensemble des transformations qui ont affecté ces dix dernières années la structure de la population française, et qui se caractérisent :

Très généralement en effet entre 1968 et 1975, on note un fort accroissement de la population active, qui se traduit par une extension du salariat (plus de 4 actifs sur 5 sont salariés), et un accroissement très important de l'activité féminine (responsable des trois quarts de l'augmentation de l'activité), les progressions les plus rapides étant enregistrées dans les catégories pré-citées.

Si on regarde l'évolution des deux catégories qui nous intéressent, cadres moyens et cadres supérieurs, car y figurent dans la nomenclature les bibliothécaires, dans la catégorie des «professions intellectuelles» accolée à celle des enseignants (instituteurs ou professeurs), on voit que :

Cependant l'augmentation des femmes dans la population active n'a pas conduit à une véritable mixité des professions : les hommes exercent plus souvent des fonctions d'encadrement et de techniciens, tandis que les femmes remplissent des fonctions d'intermédiaires. En outre, les hommes ont généralement plus de chances d'accéder à des emplois mieux rémunérés, dotés d'un pouvoir plus largement reconnu et inscrit dans une carrière, c'est-à-dire impliquant un accroissement des avantages précédents, alors que les femmes sont en général plus qualifiées.

En conclusion, l'expansion de la profession s'inscrit dans le développement plus général des fractions intellectuelles (plus diplômées) des classes moyennes et supérieures, et parmi celles-ci, dans les fractions associées au développement de métiers aux frontières imprécises (animateurs sociaux, publicitaires, journalistes, etc..»

III. Morphologie générale de la profession (4)

(4) (1) L'expansion des effectifs s'est effectuée par l'introduction sur le marché du travail de personnel jeune :

(2) Fortement féminisée, la profession voit son taux de féminisation augmenter avec l'arrivée des jeunes générations :

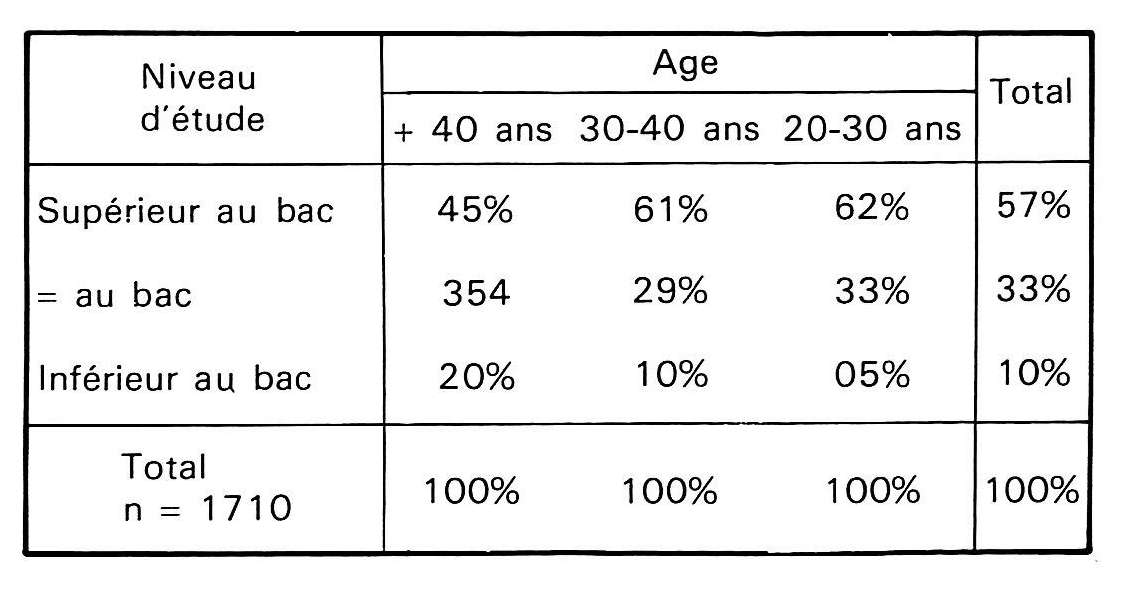

(3) Le rajeunissement de la population des bibliothécaires s'est accompagné corrélativement d'un accroissement du niveau général d'études :

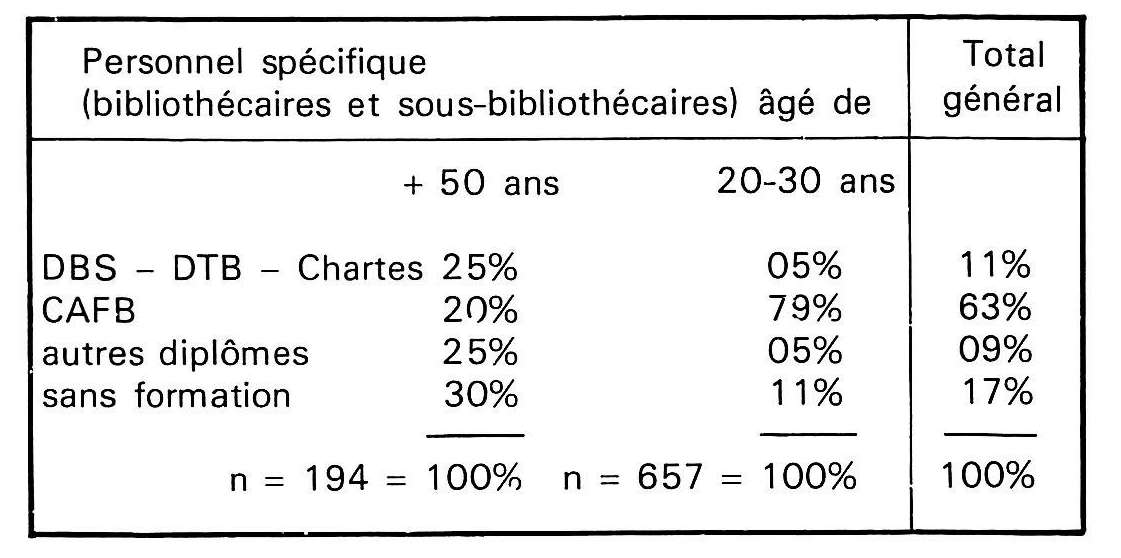

(4) Le rajeunissement de la profession s'est accompagné également d'un accroissement de la qualification professionnelle : 17% des bibliothécaires ou sous-bibliothécaires n'ont pas de diplôme professionnel en 1978.

La part des non diplômés ne cesse de décroître pour les tranches d'âge les plus jeunes ; elle représente 30% des plus de 50 ans et 11% des 20-30 ans.

(5) L'accroissement de la qualification professionnelle tend à s'effectuer essentiellement par l'augmentation des effectifs provenant d'une des deux grandes filières d'accès (diplômes nationaux) : le CAFB

Ceci conduit, entre les générations, à une inversion du poids de chaque catégorie de diplômés dans la structure professionnelle.

(6) Les titulaires du DSB s'opposent à ceux du CAFB sous un certain nombre de rapports :

le mode de sélection, de formation et les carrières auxquelles ils ont accès. Pour les uns, la sélection par concours, sur des critères de culture générale, détermine l'entrée dans la profession, tandis que pour les autres, un examen professionnel, attestant des savoirs et des savoir-faire, offre un accès incertain à la profession. Les conditions d'exercice de la profession varient selon la sélection et la formation : le DSB donne accès à des postes de responsabilité dans les Bibliothèques Municipales classées et permet le déroulement d'une carrière, c'est-à-dire laisse au temps la possibilité de produire normalement ses effets. En outre, cette carrière peut se dérouler dans le champ plus général des bibliothèques (BU, BCP, BPI). L'obtention du CAFB autorise des aspirations beaucoup plus floues qui correspondent plus ou moins à la réalité objective des postes offerts, et débouche sur des possibilités différentes de carrière, au déroulement incertain. Par contre, on observe une similitude accrue en fonction de l'âge entre DSB et CAFB sous le rapport de la formation universitaire, ce qui implique un rapport identique au travail intellectuel, le taux de détenteurs du CAFB et d'un diplôme supérieur au baccalauréat s'accroissant avec les jeunes générations.

(7) On observe une différenciation semblable entre titulaires du CAFB en fonction des spécialisations choisies :

L'analyse de la double formation CAFB, qui concerne 12% de l'échantillon, montre :

L'analyse morphologique des transformations de la profession permet de dire que tout se passe comme si les nouvelles catégories de personnels arrivées massivement dans la profession, du fait qu'elles sont dotées en moyenne de caractéristiques différentes de celles qui prévalaient antérieurement dans la profession, c'est-à-dire qu'elles sont « générées différemment, sont porteuses d'un rapport différent au travail intellectuel, lié à leur qualification, mais aussi de tout un ensemble de dispositions éthiques qu'elles tiennent des groupes sociaux et des systèmes de sélection et formation dont elles sont issues, et qui agissent comme générateur et unificatuer des conduites et des opinions.

Elles importent donc dans l'institution une vision du métier et de leur place dans la société qui les conduit à modifier la manière de « tenir le poste », et cela d'autant plus qu'elles sont affectées, pour une grande part d'entre eux, du fait du marché de l'offre de travail, sur des postes peu rigides, où tout est à faire, à définir, à construire, à inventer. Confrontés à un nouveau public dominant qui utilise différemment la bibliothèque, ils sont fréquemment confrontés au hiatus existant entre les finalités de l'institution et l'utilisation qui en est faite par une partie du public.

D'autres se trouvent insérées dans de grands établissements où la définition des postes est plus rigide, le travail moins autonome, la probabilité de se trouver placés sur des postes subalternes et d'y demeurer étant de plus en plus élevée : 66% des détenteurs d'un niveau d'études supérieur au baccalauréat âgés de 20 à 30 ans sont sous-bibliothécaires. Aussi la distance entre leur niveau d'aspiration, défini objectivement par ce à quoi leur donne droit leur niveau de qualification universitaire et professionnelle, et la définition réelle du poste, est telle qu'elles sont amenées à valoriser de nouvelles manières de «tenir le poste et ce, avec d'autant plus de force au niveau du discours, qu'elles savent que les probabilités de le voir se réaliser sont faibles.

On pourrait ainsi très schématiquement distinguer deux pôles extrêmes de la conception du métier et de la bibliothèque, délimitant les frontières à l'intérieur desquelles on peut observer une multiplicité de prises de position sur les finalités assignées à l'institution. Les deux pôles ont en commun de ne pas remettre en cause le postulat sur lequel est fondée l'institution : la croyance au bien fondé de l'acquisition des connaissances et plus généralement de l'accès aux biens culturels comme source d'épanouissement et de maîtrise de la société pour l'individu.

Son intervention suscite deux séries de questions :

La sélection et la promotion de certains biens et messages qu'opère le bibliothécaire visent à transmettre l'information ou cherchent à susciter dans le public l'intensité et la diversité de la pratique, voire même la disposition à la pratique de la lecture. En quoi le respect du. principe de la neutralité sociale est-il en contradiction avec celui de la démocratisation de la culture, c'est-à-dire quels sont les critères de choix des méthodes utilisées et des publics visés par les actions menées ?

A travers la manière de proposer ces biens et messages et les types de contenus véhiculés émerge une certaine conception de la culture. Au nom de quoi ces activités imposent-elles une nouvelle définition de la culture légitime, de quels groupes sociaux (professionnels et publics) servent-elles les intérêts ?

2. cf. à ce sujet J. M. Chapoulie « Sur l'analyse sociologique des groupes professionnels». Revue française de Sociologie. XIV. 1973. 86-114. retour au texte

3. C'est-à-dire l'ensemble des acteurs sociaux qui, placés dans des situations concrètes, sont les supports des propriétés et des intérêts d'une profession. retour au texte

4. Les chiffres cités sont issus de l'étude sur les activités d'animation des Bibliothèques Municipales. retour au texte