Index des revues

- Index des revues

Journée d'étude du groupe Ile-de-France de l'ABF

-

Tomitch, Marie-Martine

Rapport d'activité 1994-1995, p.56-59. -

Belayche, Claudine

Rapport d'orientation, p.60-62. -

Pansu, Alain

Rapport financier, p.63. -

-

Comptes rendus des sections

-

Bonnardel, Anne-Françoise

Section Etude et recherche, p.64-65. -

Varret, Laurence

Section Etude et recherche, p.65-67. -

Van Besien, Hugues

Section des bibliothèques publiques, p.68-69. -

Chegaray, Monique

Sous-section des Bibliothèques d'hôpitaux, p.69.

-

Bonnardel, Anne-Françoise

-

Hecquard, Françoise

Journée d'étude du groupe Ile-de-France de l'ABF, p.70-73. -

Jacques, Jean-François

Organisation et fonctionnement de la logithèque d'Issy-les-Moulineaux, p.74-75. -

Lahary, Dominique

Les droits liés à la fourniture électronique de documents , p.76-84. - le numéro attribué à l'ordinateur (appelé adresse IP) : le protocole IP (signalé ci-dessus) attribue à chaque machine des adresses émetteurs et destinataires. Celles-ci sont constituées d'une suite de 9 chiffres. Il faut distinguer entre la classe A (réseaux de grande envergure, permettant la connexion de 16 millions de terminaux en même temps. Il existe très peu d'adresses de ce type en France), la classe B (réseaux moyens, permettant la connexion de 65 000 terminaux), la classe C (réseaux régionaux, petites entreprises et particuliers, permettant la connexion conjointe de 250 terminaux. C'est l'adresse la plus recherchée à l'heure actuelle). Le réseau risque d'arriver à saturation entre 1996 et 1998 au plus tard si ce système de numérotation n'est pas amendé ;

- les numéros attribués aux ordinateurs étant très difficiles à mémoriser, un nom est donné en plus du numéro. C'est une suite de lettres, séparées par des points, indiquant la machine, l'organisme et la zone concernés (la base de données DNS, Domain Name Server, permet de transcrire le nom formé de lettres d'un serveur en adresse IP de l'ordinateur). La zone d'appartenance (groupe de 2 ou 3 lettres) peut indiquer le pays ou le secteur d'activité (exemple : edu » indiquera le secteur de l'éducation, « fr désignera la France) ;

- enfin, un « e-mail peut être attribué à chaque utilisateur. Il s'agit de l'adresse électronique des correspondants dans le cadre des messageries. À l'heure actuelle, ce code composé de lettres séparées par un @ est de plus en plus fréquemment indiqué sur les cartes de visite (pour l'instant, surtout aux USA bien sûr).

Journée d'étude du groupe Ile-de-France de l'ABF

Nouveaux services d'information et médiathèques publiques

Par Françoise Hecquard, Présidente du GIFQuelques mots pour situer notre objectif

On a pu constater ces derniers temps, devant la floraison de journées d'étude consacrées au thème des « autoroutes et de l'accès à l'information, que ce sujet arrivait à l'ordre du jour en France. En novembre 1994, La Bibliothèque publique d'information évoquait les « autoroutes de l'information ». En février 1995, l'ABF, à la Bibliothèque nationale de France, s'intéressait aux droits liés à la transmission électronique de documents (voir l'article de Dominique Lahary ci-après). Le 6 avril 1995, l'Association des conservateurs de bibliothèques consacrait une journée à Internet.

Dans toutes ces manifestations, les participants étaient surtout issus des bibliothèques universitaires et spécialisées, des centres de documentation, du secteur de la recherche. Très peu de bibliothèques publiques étaient présentes. Pourtant, les intervenants de chacune de ces journées ont confirmé la nécessité pour toutes les bibliothèques de trouver leur place et d'affirmer leur rôle dans la nouvelle société d'information qui se prépare. Bien sûr, il était surtout question d'information précise et rapide à destination de l'élite intellectuelle. Bien sûr, l'avancée des réseaux informatisés internationaux n'est véritablement notable en France que depuis un an et demi. Bien sûr enfin, les moyens techniques et les coûts évoqués paraissent encore hors de portée, en particulier pour les collectivités locales. De plus, il est à noter que les points d'accès à Internet sont encore rares en province ce qui ne permet pas de se connecter au prix d'une communication locale. Cependant, si notre objectif reste de permettre à tout le monde d'accéder à l'information et à la culture dont il a besoin, quels que soient les moyens à mettre en oeuvre, il est urgent d'entamer une réflexion au niveau de la lecture publique.

Cette journée a été divisée en deux parties. La première, consacrée au multimédia et à l'électronique dans la bibliothèque, comprenait plusieurs interventions sur des services basés sur les nouvelles technologies et fonctionnant déjà en bibliothèques publiques : les logithèques (voir plus loin intervention in extenso de Jean-François Jacques, directeur de la médiathèque d'Issy-les-Moulineaux), les serveurs de CD-Rom, le câble. La deuxième partie était consacrée aux liaisons informatisées que la bibliothèque peut entretenir avec l'extérieur. Georges Perrin de la Bibliothèque nationale de France a présenté la politique de réseau de celle-ci, ainsi que l'offre bibliographique proposée sur CD-Rom depuis janvier 1995 (cet exposé ne sera pas développé ici car toutes les informations sur ce sujet ont été données par Marcelle Beaudiquez au Congrès de Saint-Étienne dont vous pouvez consulter le texte des interventions dans ce numéro). Les problèmes de connectique ont ensuite été évoqués, en particulier entre réseau local et réseau national ou international type Internet. Enfin, on pourra lire dans le prochain Bulletin le texte de l'intervention de Dominique Lahary consacrée aux réflexions et projets en cours au sein de l'Observatoire de l'information bibliographique, en particulier en ce qui concerne le rôle de la lecture publique.

Quelques points de repère

Michel Melot, du Conseil supérieur des bibliothèques, a introduit les débats par quelques repères permettant de structurer la réflexion. Il distingue d'une part désormais trois catégories de documents nécessitant, du point de vue du bibliothécaire, des traitements différents : les objets édités (CD-Rom, vidéodisques, cassettes DAT, ...), les produits en ligne (bases de données de tous ordres, catalogues, périodiques, ...) et les documents numériques créés à partir des collections de la bibliothèque par le bibliothécaire (numérisation de certains fonds). Les premiers peuvent être identifiés, rangés en rayon et acquis de manière traditionnelle. Seul le prêt peut poser un problème. Les seconds, qui correspondent plus ou moins aux possibilités du Minitel et s'adressent en principe au grand public, posent des problèmes bibliographiques importants : il ne peuvent être clairement identifiés, ils sont instables et peuvent être transformés par les utilisateurs, aucun contrôle juridique n'est encore organisé. Ils concernent surtout deux types de services : les revues électroniques dans le secteur scientifique, les « vitrines d'établissements avec les sommaires, plaquettes de présentation, etc. Les derniers intéressent directement les bibliothèques. La numérisation se banalise déjà mais des questions doivent être posées quant à ce qui peut ou doit être numérisé, au rôle de la bibliothèque, aux rapports avec les éditeurs, ... D'autre part, la notion de périodique doit être envisagée d'une manière nouvelle : les institutions et sociétés savantes en redeviennent souvent éditeurs ; les abonnements peuvent également donner droit à un accès en ligne ; les éditions Elsevier et l'OCLC offrent la possibilité de créer son journal soi-même. Il faut imaginer un support d'information à parution périodique qui n'existe que sur le réseau et dont le contenu est transformable par ses lecteurs qui sont libres d'y ajouter leurs commentaires, de compléter les informations données. Les traditionnelles rubriques "courrier des lecteurs peuvent devenir des messageries en temps réel. L'éditeur n'a plus la maîtrise du devenir de son produit, celui-ci devient ce qu'en font ses utilisateurs.

En ce qui concerne la lecture publique, Michel Melot nous a fait remarquer que certaines bibliothèques publiques finlandaises proposent à leur public un accès à Internet (NDLR : c'est désormais le cas à la Bibliothèque publique d'information, à titre expérimental, ainsi qu'à Issy-les-Mou-lineaux). Elles reçoivent plusieurs dizaines de demandes par jour qui sont de trois ordres : utilisateurs très expérimentés qui peuvent être eux-mêmes fournisseurs d'information, novices et curieux qu'il faut former un peu, utilisateurs des messageries (comme les écrivains et poètes amateurs par exemple) qu'il faut beaucoup soutenir dans leur démarche. Dans ce dernier cas, la bibliothèque devient à son tour diffuseur d'informations.

Enfin, Michel Melot a constaté le changement des mentalités en ce qui concerne la lecture. La lecture se mêle de plus en plus à l'écriture grâce aux outils informatiques qui mélangent le son, l'image et le texte. Il devient difficile de séparer l'un de l'autre : le lecteur est aussi écrivain.

Les serveurs de CD-Rom

(d'après l'intervention d'Arnaud Leblanc, société Média DOC)

Le serveur de CD-Rom de la médiathèque du Canal a été mis en service par la société Média DOC qui doit s'occuper par la suite du projet de formathèque (cette société est distributrice de CD-Rom et peut aussi fournir le matériel de lecture). Pour des questions de sécurité informatique (incursions éventuelles dans le système d'exploitation DOS et dans le système informatique de la médiathèque) le réseau est fermé : le public peut simplement consulter les CD-Rom. Le principal souci a été de répondre avant tout à la demande du lecteur. La médiathèque a décidé de proposer ce service pour compenser la pauvreté en équipement micro-informatique des foyers français. De plus, le multimédia nécessite un matériel puissant, une grande capacité en mémoire vive, des cartes son et image.

Le système éditorial français des CD-Rom tend à se rapprocher du système éditorial papier, avec des éditeurs comme Hachette, Le Robert, Montparnasse éditions. Pour le moment, le parc éditorial est à 50 % français et 50 % américain. L'implantation du CD audio est le garant de la durée de vie du CD-Rom car la fabrication se fait sur les mêmes chaînes. De plus c'est un média transportable ; les informations sont stockées dans de bonnes conditions. Le coût de pressage d'un CD peut revenir à 4 F. On peut à l'heure actuelle enregistrer 300 000 pages de texte et l'année 1996 va voir l'arrivée de produits d'une nouvelle génération dont les performances n'auront rien à voir avec celles qu'on constate pour le moment. Le marché de l'édition de CD-Rom est en pleine croissance : fin 1994, 200 produits édités en français, fin 1995, ce chiffre devrait passer à 500. Le CD audio a mis dix ans pour s'implanter dans les ménages, on peut espérer que les générations futures se serviront du multimédia.

Il faut compter 280 000 F pour une installation comme celle de Saint-Quentin : 5 machines évolutives avec chacune un lecteur local, trois tours de CD-Rom contenant 21 lecteurs, un serveur. En ce qui concerne le réseau, il faut être vigilant quant à son utilisation. Il n'existe pas de jurisprudence, seulement des tolérances. Dans certains cas, on peut acheter un produit réseau ,, sinon il faut autant de CD que de postes de consultation. Si la bibliothèque souhaite prêter ses CD-Rom, là encore pas de jurisprudence : les droits sont pour l'instant apparentés à ceux des CD audio.

À la médiathèque du Canal, après deux mois et demi d'utilisation, pas de difficulté majeure à signaler. Les souris sont juste un peu fragiles. Depuis novembre 1994, 1 000 personnes ont utilisé les cinq machines.

La connectique et les réseaux

(d'après l'intervention de Thierry Carreno, service informatique du Syndicat d'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines) (1)

Le contexte

La médiathèque du Canal est reliée au Syndicat d'agglomération nouvelle par une ligne spécialisée. Le SAN possède plusieurs serveurs informatiques pour la bureautique et les finances qui sont gérés par des systèmes d'exploitation différents (UNIX, OS2 1).

Le mode de circulation des informations, quelques notions

Quarante pour cent du trafic d'information mondial se fait selon le protocole dit TCP/IP» (Transfer Control Protocol/Internet Protocol) qui permet le transport de données par paquets ». Ces paquets sont constitués de blocs de données de longueur fixe, complétés d'une adresse et d'un numéro d'identification reconnaissable par les systèmes. Ce mode de transport peut permettre une vitesse proche de celle de la lumière à certaines heures de la journée (à 14 h par exemple, l'ensemble du réseau est saturé et les vitesses optimum sont divisées par cinq ou plus). Les "paquets d'informations issues d'une même source n'empruntent pas forcément tous le même chemin pour arriver à destination. C'est le principe du « 22 à Asnières ».

Obtenir une adresse Internet

Il existe plusieurs catégories d' adresses ». D'abord, il faut opérer une distinction entre:

Se connecter à Internet

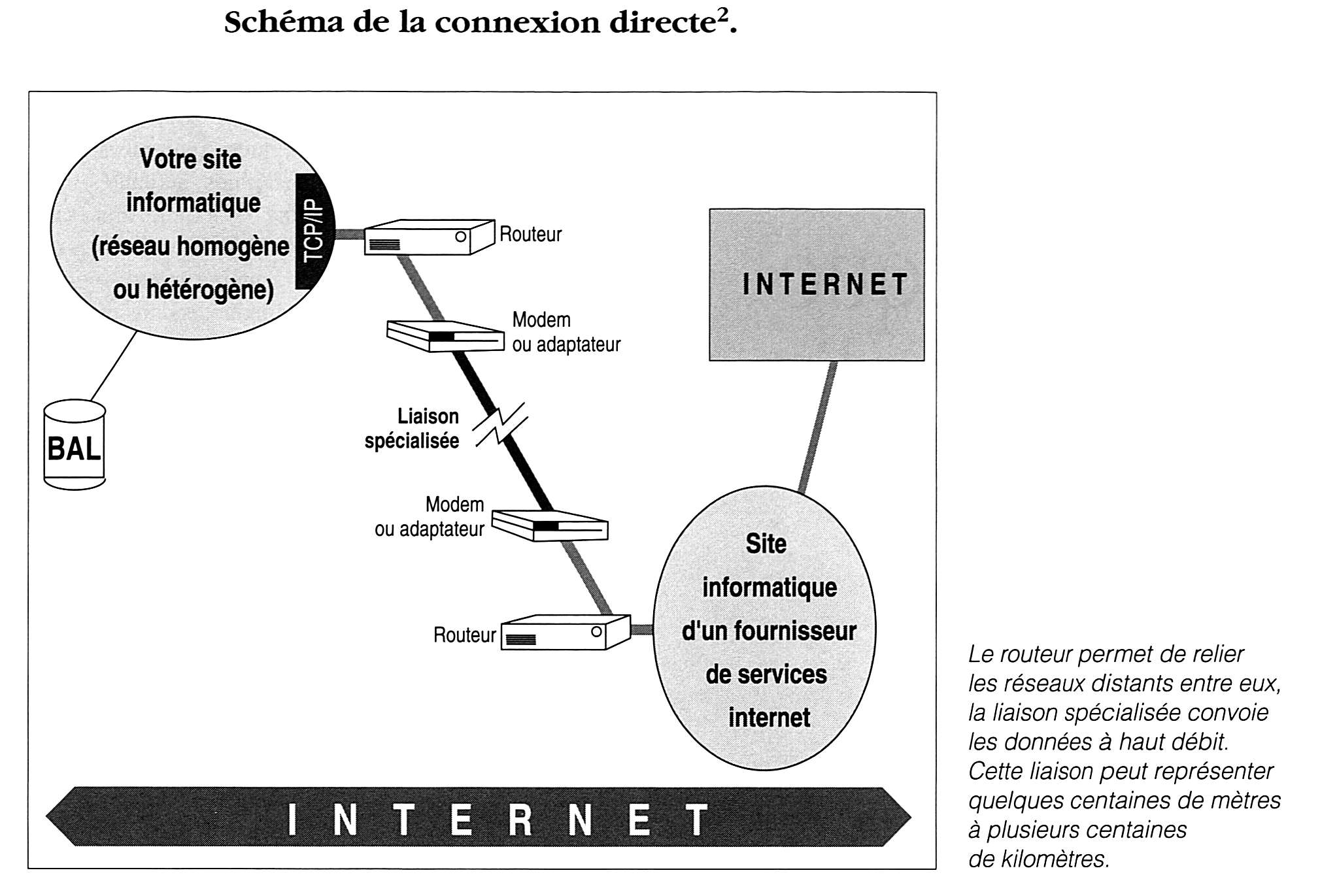

Internet est, comme on le sait, un réseau de réseaux. Pour y accéder, il faut donc forcément passer par un serveur tête de réseau. De plus, pour bénéficier de tous les services que propose la communauté Internet, il faut souvent passer par un fournisseur de services (un opérateur). C'est par ce moyen qu'on peut communiquer avec les autres membres, par courrier électronique (e-mail) via sa propre boîte aux lettres (les grands serveurs des capitales européennes échangent le contenu d'une lettre type de 1 000 signes en moins de 10 secondes) contribuer aux nombreux Newsgroup, télédécharger des fichiers en libre diffusion à partir de n'importe quel site du monde et bien entendu découvrir la richesse et la magie des serveurs Web (World Wide Web, abrégé en WWW ou Web, 13 mille serveurs à travers le monde reliés par des liens hypertexte) qui ont « popularisé Internet. Deux possibilités : d'une part la ligne directe (connexion permanente - voir schéma ci-dessous) ; d'autre part le Dial Up, en utilisant un site fournisseur de moyens d'accès comme, pour les universités et la recherche, le réseau RENA-TER ou des opérateurs comme Compu-serve, FranceNet (2) ou World-Net (il en existe une dizaine en France pour le moment), soit avec le protocole TCP/IP qui donne accès à la totalité des services Internet, en se connectant à la demande via un modem (réseau TRANSPAC des Télécom), soit par modem simple (RTC, réseau télé-commuté) avec les protocoles PPP ou SLIP (permettant la connexion d'un ordinateur personnel à Internet par modem) pour établir la connexion téléphonique. Avec le téléphone, on peut atteindre une vitesse de 28 000 bauds (soit 1 Mo de données en 6 minutes, ce qui correspond par exemple à une image) mais la liaison intermittente rend impossible la possession d'une boîte aux lettres, sauf si le serveur-relais offre la possibilité d'héberger celle-ci. De plus, les modems ne permettent pas le passage du son. Par Numéris, ligne téléphonique spécialisée à haut débit permettant une restitution des données de bien meilleure qualité, la vitesse est de 64 Ko par seconde. Pour devenir soi-même serveur, seule la connexion directe avec une ligne spécialisée doit être envisagée.

On estime que 180 millions d'ordinateurs seront connectés à Internet en l'an 2000, contre 3 millions aujourd'hui.

Quelques mots de conclusion

À la fin de cette journée, plusieurs points nous sont apparus plus clairement.

D'abord, des moyens financiers et des connaissances techniques suffisantes sont de toute évidence indispensables. Cependant, les bibliothèques qui ont fait le choix de s'équiper (Saint-Quentin, Issyles-Moulineaux) bénéficient d'un réel soutien de leurs autorités de tutelle pour faire de ces évolutions technologiques une priorité, bien que leur contexte socioculturel soit différent. De plus, ces mêmes bibliothèques peuvent disposer d'une personne ou d'un service spécialisé, qui, au-delà d'un certain seuil technique, ne peuvent être remplacés par des connaissances plus ou moins approfondies acquises sur le tas.

D'autre part, le fossé entre ceux qui comprennent (les branchés », c'est le cas de le dire) et ceux pour qui « tout ça c'est du chinois se creuse tous les jours. Le regard posé sur la ligne d'horizon des premiers a du mal à croiser celui des autres plongé dans le quotidien des budgets en diminution à boucler, de la gestion de personnel dont 80 % est en formation ou passe un concours, du contrat ville-lecture que la commune vient de signer etc.

Même si le thème des « autoroutes de l'information et de l'arrivée d'une société de l'information difficilement concevable il y a quelques années, même si ce thème donc est considéré comme important par l'ensemble des bibliothécaires, même s'ils se documentent et cherchent à se former, il est clair que tout cela relève encore de la science fiction pour beaucoup. Des formateurs très pédagogues dans ce domaine deviennent indispensables. La technique ne doit pas continuer à masquer les enjeux économiques et culturels qui se présentent. La connaissance des instruments informatiques et des documents électroniques doit absolument faire partie de la formation du « bibliothécaire de base ». Il ne s'agit plus seulement de manipuler des langages d'interrogation de bases de données pour répondre à la demande de chercheurs et de spécialistes. Il s'agit, pour la lecture publique, de maintenir notre rôle d'intermédiaire dans la démocratisation de l'accès à l'information et à la culture.

2. Cf. Ouvrage d'Olivier Andrieu, voir note 1. retour au texte