Index des revues

- Index des revues

La bibliothèque centrale du Muséum national d'histoire naturelle

-

Taurant-boulicaut, Annie

Mise en valeur d'un fonds patrimonial, p.34-37. -

Ducreux, Monique

La bibliothèque centrale du muséum national d'histoire naturelle , p.39-44. -

Guérout, Serge

Le fonds "science et société" de la bibliothèque de jussieu, vingt ans après , p.45-50. -

Debrion, Philippe

Classer/ penser, p.51-54. -

Barthe, Christine,

Dubois, Jacqueline

La photothèque du musée de l'homme , p.55-57.

La bibliothèque centrale du Muséum national d'histoire naturelle

Par Monique Ducreux, Bibliothèque du Muséum national d'histoire naturelleLa bibliothèque du Muséum national d'histoire naturelle, fermée au public pendant un an et demi par suite d'importants travaux architecturaux, a ouvert à nouveau ses portes le 21 octobre 1994. Cette ouverture a été précédée de l'inauguration d'un nouvel espace organisé en médiathèque créé au rez-de-chaussée - inemployé jus-qu'alors - de la bibliothèque ainsi que de celle de l'ensemble du bâtiment de consultation entièrement rénové et restructuré.

Après avoir situé la bibliothèque au sein de l'établissement et parmi les autres bibliothèques françaises, nous évoquerons son rôle, ses missions, ses collections, ses réalisations les plus récentes et ses projets immédiats.

Bibliothèque du Muséum, bibliothèque de grand établissement

Rattachée au Muséum national d'histoire naturelle établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, soumis aux dispositions de la loi 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur et dépendant à la fois du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et du ministère de l'Environnement, la bibliothèque centrale du Muséum constitue un service commun placé sous l'autorité immédiate du directeur de l'établissement. A la Direction de l'information scientifique et technique et des bibliothèques, c'est la Sous-Direction des bibliothèques qui lui attribue crédits et personnels. Son directeur, conservateur de bibliothèque, est nommé par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Elle poursuit les mêmes missions que les bibliothèques universitaires particulièrement dans le domaine de la recherche et de l'information scientifique et technique. CADIST (Centre d'acquisition et de diffusion de l'information scientifique et technique) depuis 1982 pour la zoologie, la botanique, la biologie animale et végétale ainsi que l'écologie et la paléontologie, elle abrite également le centre régional n° 25 du Catalogue collectif des publications en série et a été choisie comme bibliothèque expert dans les disciplines de son CADIST pour l'indexation matières dans le fichier RAMEAU. Enfin, elle doit être prochainement retenue comme pôle associé de la Bibliothèque nationale de France pour les acquisitions du domaine CADIST.

La récente création au rez-de-chaussée de la bibliothèque d'un espace multimédia destiné au grand public lui permet de mieux cibler ses publics et donc de mieux les servir ; de mieux diffuser l'information tout en protégeant mieux les collections, conciliant ainsi deux fonctions difficilement compatibles, la conservation et la communication. Ses efforts immédiats vont maintenant porter sur la mise en oeuvre d'un Catalogue collectif informatisé commun à l'ensemble des bibliothèques de l'établissement, ainsi qu'au projet lancé par le ministère concernant la création d'une banque d'images scientifiques.

Tout comme le Muséum elle a une vocation scientifique, culturelle et professionnelle et son histoire est indissolublement liée à celle de l'établissement.

Historique

Issue du Jardin royal des plantes médicinales créé en 1635 à l'initiative de l'un des médecins ordinaires du roi Louis XIII, Guy de la Brosse, la bibliothèque du Muséum a été véritablement organisée par le décret de la Convention du 10 juin 1793 qui transformait le Jardin royal en Muséum d'histoire naturelle. Le titre III de ce décret prévoyait qu'une bibliothèque devait être organisée au Muséum d'histoire naturelle pour qu'y soient rassemblés tous les livres et documents traitant d'histoire naturelle.

Le fonds, alors constitué à partir des livres de la bibliothèque du Cabinet du Roi, comprenait non seulement les ouvrages saisis en France et à l'étranger dans les bibliothèques des congrégations religieuses, chez les émigrés et les personnes condamnées, mais aussi les doubles de la bibliothèque royale devenue bibliothèque nationale à la Révolution. Lui était également confiée la garde de la prestigieuse collection des « Vélins du Roi », dénommée maintenant « Vélins du Muséum ", composée d'aquarelles sur vélin ou peau de veau mort-né et consacrée essentiellement à la représentation des plantes et des animaux.

Ses collections

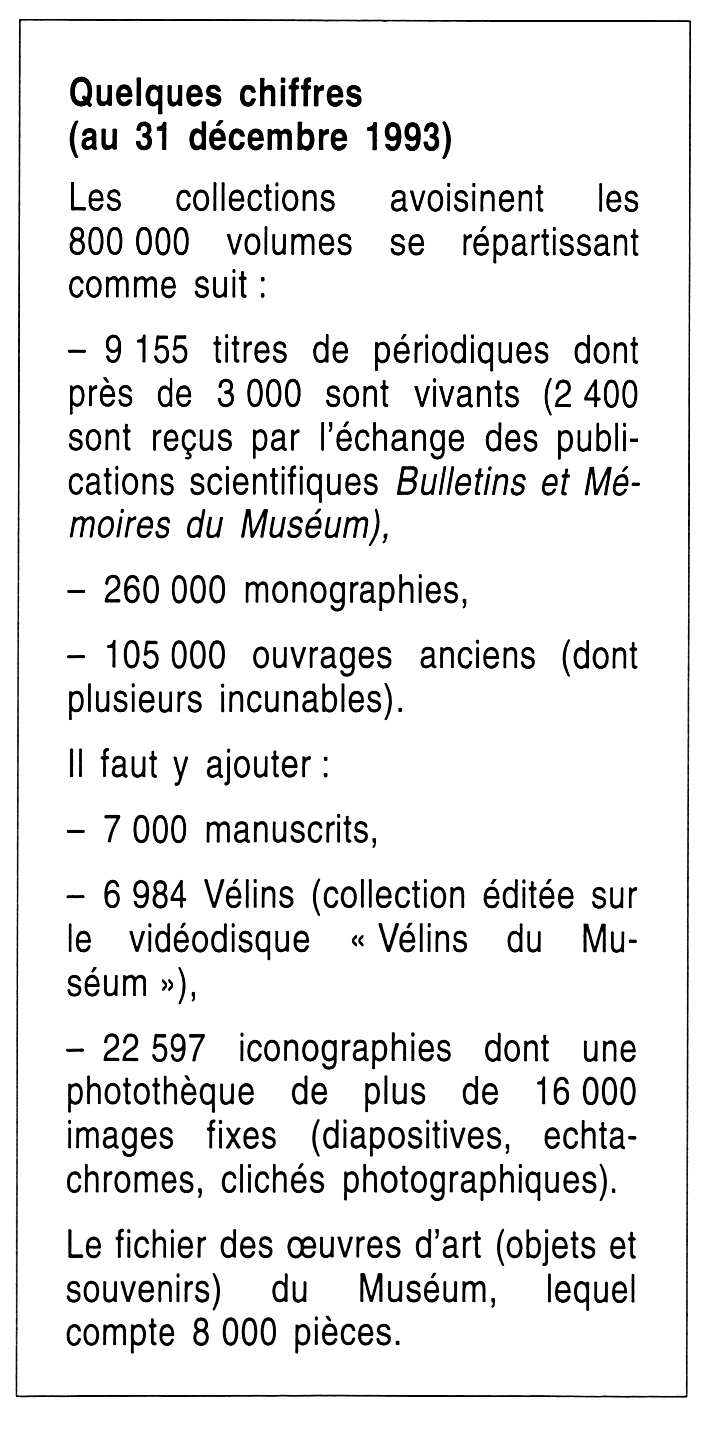

Bibliothèque consacrée aux sciences de la nature, ses collections concernent toutes les disciplines s'y rapportant : zoologie descriptive et appliquée, botanique pure et appliquée, écologie, biologie, géologie, minéralogie, océanographie, paléontologie, histoire des sciences et des techniques, épistémologie, biographies de travailleurs scientifiques, relations de voyages, expéditions scientifiques, chasses, iconographies animales et végétales.

Depuis sa création elle n'a cessé de s'enrichir par dons, achats, legs ou dépôts et l'on peut citer pour mémoire les importantes « bibliothèques » des savants naturalistes du Muséum, tels Cuvier, Buffon, l'illustre famille des Jussieu, Charles-Louis Bonaparte, Orléans, Chevreul (3 000 volumes) devenu célèbre par ses découvertes sur les acides gras et les teintures. Plus récemment on peut encore mentionner le don fait à la bibliothèque par le savant Théodore Monod.

La bibliothèque du Muséum conserve, enrichit, met en valeur et diffuse un important patrimoine d'imprimés anciens, de manuscrits, de papiers scientifiques, des collections d'objets (médailles), des peintures, gravures, sculptures, mobilier. Ces collections lui permettent d'entreprendre ou de participer à des expositions organisées par l'établissement ou émanant d'autres institutions françaises et étrangères.

Ses missions

Le Muséum national d'histoire naturelle doit satisfaire statutairement à trois missions principales : la recherche, l'enrichissement et la conservation des collections ainsi que la diffusion des connaissances vers tous les publics. La bibliothèque centrale obéit aux mêmes missions, à savoir : la contribution à la recherche fondamentale et appliquée ; la conservation, l'étude, l'enrichissement et la diffusion du patrimoine documentaire ; la participation à l'enseignement et à la diffusion des connaissances en direction de tous les publics.

Le Muséum a énoncé les grands axes de sa politique documentaire dans un texte approuvé par son conseil d'administration le 6 février 1992. Au cours de cette même séance le conseil arrêtait la création d'un Comité de coordination des actions documentaires (CCAD), équivalent quant aux principes aux conseils scientifiques de la documentation dans les universités.

L'aide à la recherche

De nos jours la bibliothèque du Muséum continue de tenir une place prépondérante parmi les bibliothèques scientifiques spécialisées dans le domaine des sciences de la nature - sciences de la vie et sciences de l'univers. De par ses spécialités elle est considérée comme l'une des plus importantes et l'une des plus riches du monde et si sa vocation la conduit à servir la recherche au sein même de l'établissement, cette mission s'étend tout aussi bien à l'ensemble de la communauté scientifique française et étrangère.

Enrichissement et conservation des collections

Acquisitions

Elles suivent la production éditoriale scientifique, l'objectif étant de tendre vers l'exhaustivité dans les disciplines du CADIST. Elles se font en concertation avec les scientifiques et les bibliothécaires des laboratoires du Muséum (26 bibliothèques de laboratoires et services) et tiennent compte des bibliothèques scientifiques telles que le CADIST des sciences de la terre de Jussieu avec lequel a été passée une convention, la bibliothèque interuniversitaire de médecine ou la bibliothèque de pharmacie.

La bibliothèque du Muséum consacre l'essentiel de son budget aux acquisitions de périodiques (600 titres reçus par abonnement) ; toutefois depuis quelques années ses efforts ont aussi porté sur les acquisitions de monographies de haut niveau scientifique (2 000 unités par an). La subvention CADIST n'étant pas suffisante pour couvrir les domaines s'y rapportant, la bibliothèque est obligée d'y consacrer une part importante de son budget de fonctionnement.

Le plan de développement des collections mis en route en janvier 1993 a servi de soutien à la préparation du plan quadriennal pour le contrat d'établissement. Il concerne la bibliothèque du Muséum et certaines bibliothèques de laboratoires à disciplines CADIST. Il fait état des richesses mais aussi des lacunes ; en tout état de cause il montre la complémentarité des collections entre la bibliothèque centrale et les bibliothèques de laboratoires (23 rattachées au Muséum, 3 au musée de l'Homme).

Conservation et entretien du patrimoine

La bibliothèque du Muséum possède d'importantes collections anciennes d'imprimés, de manuscrits et entre autres d'iconographies, qui font l'originalité et la richesse de l'établissement. Elle se doit d'acquérir des collections pérennes et donc de disposer des moyens de les conserver.

L'atelier de reliure et de restauration de même que le laboratoire de photographie apportent largement leur contribution à la sauvegarde des collections. Toutefois ils sont insuffisamment dotés en personnel et il est besoin de faire appel à des services extérieurs tant pour la reliure que pour des opérations ponctuelles d'archivage des documents, comme par exemple pour mener la campagne photographique préalable à la réalisation du vidéodisque .. Vélins du Muséum

Diffusion des connaissances auprès de tous les publics

La bibliothèque du Muséum, bibliothèque scientifique spécialisée, est aussi une bibliothèque publique ouverte à tous. Si depuis sa création elle s'attache à satisfaire son public de savants, chercheurs, enseignants-chercheurs, historiens des sciences, étudiants de 3e cycle, thésards, etc., elle ne peut refuser l'accès des collections à la catégorie dite du grand public ".

Jusqu'à ces dernières années la bibliothèque arrivait à concilier sans grandes difficultés ses missions de conservation et de communication. Mais avec l'évolution des publics et de leurs besoins, il devenait de plus en plus difficile de recevoir dans un même lieu public scientifique et grand public. C'est pourquoi le projet de création d'un espace dédié à ce dernier fut envisagé vers le milieu de l'année 1990.

Le projet de médiathèque

Les travaux de rénovation de la Grande Galerie ont été le moteur du projet de création d'une médiathèque. S'y sont ajoutés opportunités et concours de circonstances divers, tutelles favorables, espace disponible au rez-de-chaussée de la bibliothèque, autant de facteurs propices à son élaboration et à sa mise en route.

La rénovation de la Galerie de zoologie et le projet de médiathèque

La Galerie de zoologie, construite à la fin du XIXesiècle par l'architecte Jules André, destinée à abriter les millions de spécimens collectés depuis le XVIIesiècle par les naturalistes voyageurs, fut ouverte au public en 1889. Mais les dégradations, dues notamment aux dégâts provoqués lors de la Seconde Guerre mondiale, et les risques qu'elles entraînaient pour la sécurité du public et des collections avaient conduit à fermer cette galerie en 1965.

Entre 1980 et 1985 la construction d'une zoothèque souterraine de trois étages avait permis de mettre à l'abri l'ensemble de ces collections uniques au monde. En 1986 la rénovation de la galerie était inscrite dans les grands projets nationaux de rénovation des grands musées de l'Éducation nationale, opération dite des « Quatre Musées ». En 1988 le Muséum mettait en place une Cellule de préfiguration chargée de développer les concepts muséologiques.

En 1989, après arbitrage du Premier ministre, l'engagement du projet était confirmé. La maîtrise d'oeuvre était confiée aux architectes Paul Chemetov et Borja Huidobro. La maîtrise d'ouvrage devait être assurée par la mission interministérielle des Grands Travaux. Le budget de l'opération était fixé à 400 millions de francs. Après trois années de travaux, la nouvelle « Grande Galerie de l'évolution » succédant à la Grande Galerie de zoologie, était inaugurée par le président de la République François Mitterrand, le 21 juin 1994.

La bibliothèque, sa situation dans le Jardin des Plantes

Les travaux de la Grande Galerie ont eu un impact considérable sur la bibliothèque du Muséum, impact finalement positif. Mais pour mieux appréhender ce projet, il est peut-être utile de rappeler le .. trajet " de la bibliothèque depuis sa création jusqu'à nos jours. La bibliothèque du Muséum, alors qu'elle n'était encore que la bibliothèque du Cabinet du Roi, était installée à côté de ce modeste " Cabinet de curiosités » que plusieurs générations de voyageurs naturalistes devaient enrichir et qui allait devenir la Galerie de zoologie. Après la Révolution elle se transporta au premier étage de la Maison de Buffon où elle fut hébergée provisoirement de 1822 à 1841.

En 1841 elle s'installa à l'extrémité d'un bâtiment en partie construit pour elle par l'architecte Rohault de Fleury qui abritait aussi les collections d'herbiers et de minéraux, et qui fut dénommé « Grande Galerie de minéralogie ». Elle pouvait contenir 40 000 volumes ; mais quelque trente années plus tard, les locaux étaient de nouveau trop exigus et le fonctionnement de la bibliothèque s'opérait dans des conditions difficiles autant pour le personnel que pour les usagers. C'est ainsi qu'au début des années cinquante, le ministère de l'Éducation nationale donna son accord pour financer la construction d'un nouveau bâtiment.

Parce que la Grande Galerie de zoologie n'était guère plus fréquentée, que sa fermeture au public était envisagée, que sa façade le long de la rue Geoffroy-Saint-Hilaire n'avait jamais été terminée, il fut décidé de construire la nouvelle bibliothèque à l'emplacement de l'ancienne chapelle édifiée à la demande de Guy de la Brosse, entre le Labyrinthe et la Galerie de zoologie pour ce qui était du bâtiment de consultation et le long de la façade de la Galerie rue Geoffroy-Saint-Hilaire, pour les magasins de livres.

Donc en 1963 l'actuelle bibliothèque comprenant les bâtiments de consultation et les magasins de livres commençait à fonctionner après l'inauguration qui eut lieu le 26 juin de la même année.

La médiathèque et les travaux

Trente années plus tard, en 1993, la bibliothèque du Muséum entrait à nouveau dans une période de travaux. Il ne s'agissait pas d'une nouvelle construction mais de la création et de l'aménagement d'un nouvel espace dans une bibliothèque existante. L'objectif était d'offrir aux différents publics de la bibliothèque du Muséum un meilleur service, dans des espaces différents, de s'ouvrir aux nouveaux médias, tout ceci en liaison avec la Grande Galerie de l'évolution et les autres galeries publiques du Muséum. Mais en aménageant les locaux, il a fallu restructurer le bâtiment, le mettre en conformité, le rénover. Cette rénovation des lieux ne pouvait aller sans une réorganisation, une rationalisation des fonctions, une répartition nouvelle des circuits. C'est ainsi que furent entrepris les travaux de restructuration architecturale et fonctionnelle de la bibliothèque centrale du Muséum national d'histoire naturelle.

Toutefois le projet était complexe et devait s'opérer dans un contexte délicat. La complexité tenait à la proximité des deux bâtiments, à la gêne considérable que représentait la bibliothèque pour la Grande Galerie au niveau des issues de secours ; il y avait aussi et surtout, la différence de style entre la bibliothèque centrale et la Grande Galerie voisine à l'architecture monumentale typique de la fin du XIXesiècle avec son allégorie centrale et ses médaillons rendant hommage aux grands hommes du Muséum.

La laideur de notre bâtiment, l'état de vétusté de ses façades rendaient ce voisinage totalement incompatible, au point que les architectes décidèrent de l'occulter en installant un « pare-soleil » sur la façade donnant sur le Jardin des Plantes. Ils voulaient également créer une faille ", un joint creux, entre les deux bâtiments, projet qui n'a pas totalement abouti.

Financement

Le financement de l'opération a été assuré par le ministère de la Culture et de la Francophonie, mission interministérielle des Grands Travaux (MIGT) et par la Direction de l'information scientifique et technique et des bibliothèques du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (Mission musées, Sous-Direction des bibliothèques).

Architecture

Comme pour les travaux de la Grande Galerie de l'évolution, la maîtrise d'ouvrage a été confiée à la MIGT, la maîtrise d'oeuvre au cabinet des architectes Chemetov et Huidobro. Les travaux n'ont concerné que le bâtiment de consultation qui occupe au sol une surface de 900 m2soit 36 mètres de longueur sur 25 mètres de largeur et qui comporte deux étages. Commencés en juillet 1993, ils se sont terminés pour le gros oeuvre fin avril 1994. Toutefois la période dite de post-travaux n'est pas encore vraiment achevée. Elle couvre différentes opérations inhérentes aux travaux et indispensables au bon fonctionnement de la bibliothèque, telle que la mise en sécurité, la détection des vols et des intrusions, le système de communication entre la salle de lecture et les magasins de livres (32 km de rayonnages sur 7 niveaux).

Au cours de ce chantier les façades ont été rénovées, l'électricité réhabilitée, les peintures intérieures des murs et des fenêtres ont été refaites, le revêtement de sol renouvelé. Seul le circuit de chauffage n'a pas été changé. Sur le plan architectural la plus grosse opération a consisté à démolir l'escalier central existant (tout à fait monumental) et à le reconstruire - comme l'avait d'ailleurs envisagé l'architecte Delaage lors de la construction du bâtiment - dans une cour, un espace vide situé entre la Grande Galerie et la bibliothèque. Par ailleurs les architectes Chemetov et Huidobro, chargés de réaliser les travaux de la Grande Galerie, voulaient absolument séparer les deux bâtiments pour les raisons déjà évoquées. Bien que ce projet ait été en partie abandonné, ils obtinrent tout de même une séparation virtuelle des bâtiments avec création d'une transparence obtenue par l'installation d'une verrière à l'emplacement prévu pour la faille. C'est ainsi que fut « découpée » une partie de la toiture de la bibliothèque, opération qui a entraîné de gros désagréments, en particulier des inondations dont les effets ne sont encore pas neutralisés, tout au moins dans la salle des Vélins encore remplie de champignons microscopiques imparfaits {Pénicillium, Trichoderma, Neuro-spora, etc.).

Le travail du personnel

Pendant la période des travaux le personnel de la bibliothèque resté sur place a poursuivi ses activités. La bibliothèque a continué d'assurer les fonctions du PEB (prêt entre bibliothèques) ainsi que le prêt aux chercheurs du Muséum et des autres institutions agréées (CNRS, BRGM, INRA, ORSTOM, etc.). Une grande opération de récolement du fonds ancien a été réalisée aboutissant à des conclusions intéressantes quant à la conservation des fonds.

La réorganisation

L'un de nos objectifs, également prioritaire, était de séparer les circuits de bibliothéconomie et de consultation. Notre programme prévoyait donc, en fonction des réalisations architecturales possibles, un réaménagement des espaces, une répartition plus fonctionnelle des services, une restructuration et un regroupement des fonctionnalités plus conformes aux règles bibliothéconomiques.

A l'origine le rez-de-chaussée était occupé par la Fondation Teilhard de Chardin, le logement du concierge et le hall Dufy avec à chaque extrémité les triptyques réalisés par Dufy. Au premier étage se tenait le service du prêt aux chercheurs, le PEB, la RDI (recherche documentaire informatisée), le service des périodiques, des manuscrits et objets d'art, le secrétariat et la direction. Six cents titres de périodiques étaient offerts en libre accès aux chercheurs du Muséum. Au deuxième étage autour de la salle de lecture, de ses fichiers et de ses usuels, étaient répartis les services d'acquisitions, de catalogage, d'iconographie. Après les opérations architecturales et la restructuration, les espaces ont été réaménagés.

Le deuxième étage : communication, consultation, prêt

La salle de lecture, située comme auparavant au deuxième étage, regroupe maintenant plusieurs fonctions, la communication aux lecteurs qui consultent sur place et le prêt aux chercheurs du Muséum et institutions agréées. Elle offre par ailleurs en libre accès des usuels classés thématiquement selon Dewey, 600 titres de périodiques scientifiques et des CD-Rom bibliographiques (Myriade, Pascal, Biosis, Zoological Records, etc.). Le regroupement des fonctions à cet étage avait entraîné en amont de longues réflexions quant à l'organisation du travail et à la répartition des tâches.

Actuellement, le personnel rencontre de grosses difficultés au niveau de l'envoi en magasins des bulletins de demande des lecteurs. En effet, le système de pneumatique ayant été démoli intempestivement » pendant les travaux, il a fallu le remplacer. Le système de saisie sur terminal relié aux magasins par une imprimante n'est pas vraiment adapté et ne donne satisfaction ni aux lecteurs ni au personnel. Ces problèmes vont bientôt être résolus avec l'informatisation de la bibliothèque.

Sont installés au deuxième étage, le service de la communication avec le prêt et le PEB, de même que le service de la RDI et le service iconographique. Enfin la Fondation Teilhard de Chardin y est maintenant hébergée.

Le premier étage : le traitement des documents

L'essentiel des services se retrouve à cet étage : acquisitions, catalogage, périodiques, patrimoine, direction et secrétariat. Les opérations techniques sont regroupées au centre dans un espace aménagé à cet effet.

Le rez-de-chaussée : la médiathèque

La médiathèque a été conçue comme le prolongement documentaire de la Grande Galerie de l'évolution avec laquelle elle communique directement. Elle bénéficie de trois entrées, l'une par la rue Geoffroy-Saint-Hilaire, l'autre par le Jardin des Plantes, la troisième créée avec la médiathèque, par la Grande Galerie.

Aménagée au rez-de-chaussée de la bibliothèque où elle occupe près de 700 m2, elle offre à ses lecteurs une salle d'actualités et un espace audiovisuel organisés autour d'un mobilier du XVIIIe siècle, classé monument historique, le cabinet Bonnier de la Mosson.

Elle accueille le grand public sans formalités d'inscription et propose une centaine de places assises. Elle ne peut recevoir plus de cent soixante personnes à la fois. Les groupes ne sont admis que sur rendez-vous et en dehors des heures d'ouverture de la médiathèque qui, jusqu'à Noël, était ouverte au public du lundi au samedi inclus de 14 heures à 18 heures. Depuis le premier janvier 1995, les étudiants peuvent venir y travailler à partir de midi. Aucun document ne peut être emprunté.

La médiathèque

Les collections

Livres, périodiques, films, documents sonores, vidéodisques, CD-Rom s'adressent aux lecteurs intéressés par les sciences de la nature : biologie, botanique, zoologie, écologie, paléontologie, sciences de la terre ; sont également offertes les rubriques concernant l'histoire du Muséum et l'histoire des sciences, expéditions scientifiques, relations de voyage et découvertes, biographies de savants naturalistes, horticulture, chasse, pêche, élevage et autres sciences appliquées. Les documents, principalement en langue française, d'un bon niveau de vulgarisation, s'adressent au grand public ainsi qu'aux étudiants du premier cycle universitaire.

Le classement adopté est thématique selon la classification Dewey. Le fonds multimédia implique l'intégration de tous les supports sur les rayonnages (les documents audiovisuels sont représentés par des fantômes). Actuellement le fonds comprend une centaine de films vidéo.

Consultation

Imprimés et documents audiovisuels sont en libre accès ; pour toutes catégories de documents des listes sont proposées aux lecteurs, par auteurs, titres et cotes. Les documents audiovisuels sont consultables à partir de postes spécifiques : quatre postes pour la consultation de films, un poste pour la consultation du vidéodisque « Vélins du Muséum », un poste pour la consultation de CD-Rom, un poste « multifonctions » où l'on peut écouter alternativement des disques compacts ou des cassettes audio ou encore consulter d'autres vidéodisques, un poste 'images fixes " est prévu.

A chaque poste est proposé un classeur donnant le mode d'emploi des appareils et les listes de documents disponibles. Les lecteurs formulent leurs demandes par l'intermédiaire d'un clavier relié à la régie. En régie une personne charge le document demandé dans l'appareil correspondant.

Personnel et gestion

La médiathèque est un service de la bibliothèque, placé comme les autres services sous l'autorité du directeur de la bibliothèque. Cinq agents lui sont affectés, un conservateur et une bibliothécaire adjointe à plein temps, un agent technicien du CNRS à mi-temps, deux magasiniers, chacun à mi-temps. Les opérations bibliothéconomiques d'acquisition, de traitement sont assurées par ce personnel. Le service au public est assuré par roulement, par l'ensemble du personnel de la bibliothèque à l'exception des magasiniers.

En conclusion

En 1990 une opportunité fut donnée à la bibliothèque centrale du Muséum de s'adjoindre au grand projet de rénovation de la Galerie de zoologie. Le projet de médiathèque qu'elle soumettait alors aux tutelles aurait pu être suivi du seul réaménagement du rez-de-chaussée. Mais les circonstances - nouvelles règles de sécurité pour les bâtiments, intérêt des tutelles pour le projet - ont permis d'obtenir des financements qui ont abouti à une rénovation, une modernisation totale du bâtiment de consultation. Si cette opération n'a pas été exempte de quelques accidents, ils sont inhérents semble-t-il à toute entreprise de ce genre.

La bibliothèque qui vient de franchir le pas vers l'an 2 000 en s'ouvrant à de nouveaux services, de nouvelles technologies, continuera de remplir ses missions, de servir ses lecteurs et d'inciter les jeunes générations à la fréquentation des bibliothèques.