Index des revues

- Index des revues

L'intégration de services

-

Debrion, Philippe

Se connecter sur Internet, p.106-109. -

-

Accès publics à Internet

-

Boissière, Françoise

Introduction, p.110. -

Baude, Dominique

A la BPI, p.110-111. -

Marguin, Georgette

A la bibliothèque municipale de Lyon, p.111-112. -

Colin, Emmanuel

A la médiathèque d'Issy-les-Moulineaux, p.112. -

Dujol, Anne

A la bibliothèque de l'Unité pédagogique médicale, BIU de Montpellier, p.113-114. -

Crétaz, Jean-François

Au service commun de la documentation de l'université Paris-III, p.114-115. -

Choisy, Monique

A la bibliothèque universitaire de Nantes, p.116. -

Lorgue, Pierre

Configuration et sécurisation du poste client à l'ENS de Cachan, p.117.

-

Boissière, Françoise

-

Pansu, Alain

L'intégration de services , p.118-119. -

Lambey, Claude

La fibre optique dans les bibliothèques de besançon , p.119-120.

L'intégration de services

Par Alain Pansu, Directeur médiathèque Les Temps Modernes de TavernyRêvée, évoquée depuis de nombreuses années, l'intégration de ervices est un concept qui sembla inaccessible pendant longtemps. Impossible même, car il exigeait la cohabitation de fonctions ou de solutions techniques qui semblaient incompatibles.

Pourtant, le temps passait et nos pages écran étaient de plus en plus obsolètes quand on les comparait à ce qui se réalisait, en particulier dans le monde des micro-ordinateurs.

Dès la fin de la décennie 80, la cause était entendue, le serveur bibliographique n'était pas à la hauteur de sa concurrence et les pages d'OPAC affichaient des menus dont le dépassement en mode d'affichage leur donnait un petit côté suranné qui faisait dire à certains utilisateurs que nous n'étions vraiment pas dans le coup !

Ce fut aussi à cette époque que le monde des réseaux commença à se réveiller et que l'on découvrit que l'on pouvait converser avec l'UC (ou serveur) bibliographique à partir d'un micro-ordinateur sous émulation. Dès ce moment, le mal était fait et tout devenait possible car l'on passait de la mini-informatique, lourde dans sa gestion, à une conception plus ouverte sur le monde, sur les améliorations qui ne cessaient d'exploser.

Pendant une longue période, le progrès technique est entré dans les bibliothèques, mais de façon éclatée, individualisée, ne représentant pas une conception globale de ce que devait être un outil au service de la documentation.

À côté d'un serveur bibliographique et son réseau de terminaux de travail et d'OPAC, voisinait de façon étanche un micro-ordinateur ou un réseau dédié aux cédéroms.

Impossible d'envisager la cohabitation de cet ensemble sur un même écran. Les obstacles à la coexistence étaient nombreux : problèmes techniques liés à la cohabitation de systèmes opératoires différents ; problèmes de coûts liés au développement d'émulations ou de systèmes d'intégration ; problèmes de sûreté des systèmes opératoires, des données des serveurs qui devaient être protégés de toute incursion malsaine. Si chaque partie de service savait répondre individuellement à ces préoccupations, il apparaissait comme plutôt ardu d'y répondre quand on intégrait sur un même écran plusieurs possibilités de services.

La bibliothèque de Valenciennes fut la première à résoudre ces questions et offrir un écran qui intégrait différents services dont celui considéré comme indispensable qu'est l'accès à l'OPAC. À partir d'un même écran, on pouvait consulter les catalogues, visualiser quelques pages graphiques sur des documents, soit rares, soit animés, ou partir dans la consultation de cédéroms. Le terminal utilisé était un micro-ordinateur qui, à partir d'une page menu graphiquement agréable, permettait d'accéder à l'ensemble de ces services. On pouvait discuter la réalisation, son coût, etc. L'important était que le premier pas était fait et que, comme toujours, être pionnier c'est accepter de s'exposer aux critiques...

L'autre moment fort de cette révolution technique, mais aussi pratique au niveau de nos habitudes, résida dans l'arrivée d'Internet. L'année 1995 reste gravée dans ma mémoire comme un « mais c'est bien sûr » qui me sortit de la bouche après une démonstration d'interrogation de bases bibliographiques à partir d'Internet organisée par Michèle Rouhet à Marne-la-Vallée. La pertinence du propos et de la démonstration, la facilité à se jouer des différents logiciels soi-disant antagonistes me démontrèrent, une fois de plus, que l'intégration était incontournable car les outils de navigation sur le net donnent une bonne idée de ce qu'il est possible de construire au niveau individuel d'un usager à la recherche d'information. Bien sûr, le problème de la protection des droits d'auteur (et non des droits d'accès était posé en filigrane. Mais peut-on, quand on est bibliothécaire, considérer que le droit d'accès à l'information soit limité, dès le niveau de la consultation ?

La technologie déclinée à partir d'Internet, ce qu'aujourd'hui on a coutume d'appeler l'Intranet, est une notion très récente et pourtant pleine de promesse. Comme la technologie dont elle issue, la navigation Internet, les normes d'interrogation (Z39.50), elle donne les pistes de ce que doit être demain la configuration d'un réseau télématique à l'intérieur d'une bibliothèque. Elle apporte aussi des solutions aux problèmes de gestion courante des ressources propres à chaque établissement.

Aujourd'hui, les bases d'outils techniques permettant d'arriver à un résultat comparable ou même plus sophistiqué que ce qui a été fait à Valenciennes sont nombreuses.

Ces outils techniques doivent permettre de rationaliser l'usage des matériels présents dans les bibliothèques. Cette rationalisation doit se concevoir dans une gestion dynamique d'un réseau informatique où tout poste connecté doit pouvoir tout faire, accéder à tout réseau présent ou accessible, tout en limitant les coûts.

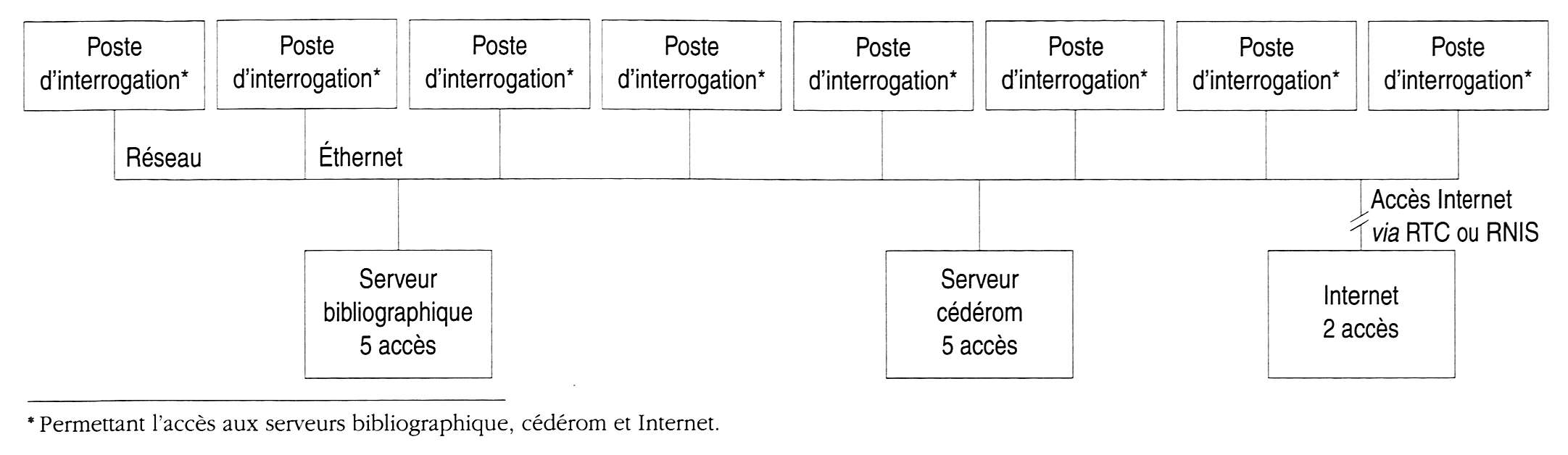

La figure ci-après présente ces possibilités, celles qui permettent, avec un accès aléatoire, d'offrir plus de connexions qu'il n'y a de lignes d'accès réels. Si l'on offre au public huit postes d'interrogations avec intégration de service, est-il utile, nécessaire, raisonnable, de réquisitionner huit lignes d'accès au serveur bibliographique, au réseau de cédéroms, de connexions à Internet ?

On peut raisonnablement penser que cinq accès serveur, autant pour le serveur de cédérom et, selon nos moyens, un nombre d'accès limité à Internet (deux ?) peuvent permettre de répondre aux besoins. Ainsi, à partir de huit postes d'interrogations disponibles pour les usagers, on n'autorisera simultanément que cinq accès au serveur bibliographique, deux accès au serveur de cédéroms et un accès Internet. Toute demande d'un utilisateur qui, au cours de la session d'interrogation, souhaitera modifier sa cible d'interrogation ne sera possible qu'en fonction de la disponibilité des accès libres sur les autres serveurs ou connexions.

Cette définition du service à offrir est liée à l'observation que nous avons faite des usages de ces différents services par les utilisateurs. Cette observation qui concerne les postes dits au public, peut aussi être envisagée au niveau des postes dits de travail interne qui, eux aussi, peuvent fort bien évoluer vers un usage comparable pour les différentes tâches nécessaires à la constitution des bases, aux outils bureautiques. Cette évolution difficile à faire passer, à la fois au niveau des équipes de professionnels, mais aussi des prestataires de services, doit à terme déboucher sur une redéfinition des réseaux télématiques des bibliothèques et sur le coût global de tout ce qui touche aux logiciels. Quand on a seize postes de travail ou d'OPAC dont la moitié en général est utilisée, on doit se demander ce que coûte aujourd'hui une ligne sur un serveur. Offrir plus de service pour un coût égal ou inférieur, voilà l'objectif.