Index des revues

- Index des revues

Pour un inventaire des sites littéraires français

-

Deville, Jacques

Esquisse d'une cartographie des fonds de manuscrits littéraires dans les bibliothèques..., p.15-22. -

Pierrot, Roger

Manuscrits, lettres et papiers concernant Balzac dans les bibliothèques parisiennes, p.23-24. -

Lignac, Florence

3es Rencontres des maisons d'écrivains et des patrimoines littéraires, p.25-26. -

Tranchida, Robert

Pour un inventaire des sites littéraires français, p.27-32. -

Pringuet, Martine

Un patrimoine en devenir à la médiathèque la Durance à Cavaillon, p.33-38.

Pour un inventaire des sites littéraires français

Lieux et collections

Par Robert Tranchida, Bibliothécaire Maison de BalzacQuelle connaissance réelle avons-nous aujourd'hui du patrimoine littéraire national? De quels outils d'identification et de localisation des fonds d'auteur ou des collections liées à l'histoire et à la création littéraires disposons-nous au juste ? Faire le point de la question revient à relever les différentes composantes qui le constituent. Tout d'abord, les collections essentiellement conservées dans les bibliothèques et centres d'archives : fonds de manuscrits, de papiers personnels d'écrivain, collections d'éditions rares, de périodiques, fonds documentaires critiques ou historiques. Ensuite, les éléments hétérogènes et dispersés que sont les lieux mémoriaux, monuments, maisons natales, lieux de séjour d'écrivains, les musées littéraires, d'art ou d'histoire avec l'ensemble des collections qui y sont rassemblées : mobiliers, objets, oeuvres d'art et autres documents annexes, et pour certains des manuscrits, des archives, des imprimés. Appréhendé dans sa globalité, marqué par sa grande diversité de statuts, de contenus, de destinations, d'exploitations, ce vaste domaine appelle un véritable inventaire pluriel, un inventaire des patrimoines littéraires ou des sites comprenant tout à la fois lieux et collections (1) . Cet immense chantier pourrait donner lieu, dans un premier temps, à un répertoire des différentes sources d'information mises au service de la recherche comme de l'action culturelle et de la mise en valeur publique des sites. Des inventaires détaillés devront ensuite être programmés pour couvrir tous les domaines et toutes les époques de la création littéraire.

Dans la perspective d'un tel programme dont le maître d'oeuvre et les partenaires restent encore à définir, nous tenterons un premier et modeste repérage des données du signalement des collections : instruments bibliographiques, catalogues, répertoires, bases de données existants ou en cours de réalisation. Nous proposerons enfin un essai de délimitation des territoires trop peu connus ou insuffisamment explorés de l'inventaire pluriel que nous venons d'évoquer.

Le signalement des fonds de bibliothèques et d'archives

Considérés comme les composantes fondamentales du patrimoine littéraire, les plus importants gisements de manuscrits et d'archives littéraires ont été historiquement constitués, en France, dans les établissements spécialisés que sont les grandes bibliothèques et les centres d'archives à vocation nationale ou régionale. Dans les bibliothèques, ces fonds conservés, enrichis et communiqués essentiellement pour les besoins de la recherche relèvent généralement d'un département spécialisé ou d'un fonds local, spécial ou précieux. Ils trouvent leur nécessaire complément d'éditions imprimées et de matériaux critiques dans les fonds généraux, pour la plupart dûment catalogués et, sinon déjà informatisés, en voie de rétroconversion.

Il n'en va pas de même pour l'ensemble des collections de manuscrits et d'archives littéraires, dont le signalement n'est pas toujours aussi aisément réalisé. Divers programmes prévoient soit leur description, soit le versement de catalogues existants dans des bases de données informatisées (2) . En attendant la réalisation de ces programmes prioritairement axés sur les collections contemporaines, pour les siècles antérieurs on aura recours, un certain temps encore, à des catalogues imprimés et à d'autres publications occasionnelles signalant partiellement tel ou tel fonds, telles pièces précieuses récemment acquises et conservées ici ou là.

Il n'est pas tout à fait inutile de noter sur quels outils, anciens et plus récents, peut encore compter le chercheur rompu comme l'amateur non initié ou le professionnel de la documentation. Sur le plan centralisé des grands établissements nationaux, nous avons en premier lieu trois catalogues successifs des Nouvelles acquisitions françaises du département des manuscrits de la Bibliothèque nationale de France entre 1946 et 1986. Par ses index, on peut y repérer des documents littéraires. Le Répertoire des manuscrits littéraires français, XIXe-XXesiècle, rédigé par Anne-Herschberg-Pierrot, publié en 1985, est, pour l'heure, le seul outil spécialisé du département des manuscrits. Nous avons encore à notre disposition le catalogue des fonds spéciaux de la bibliothèque Jacques Doucet : catalogue des manuscrits publié en 1972 qui recense la collection Doucet proprement dite et ses accroissements sur quarante ans. Ce pittoresque recueil de 20 000 notices manuscrites en fac-similé est complété par 15 catalogues imprimés des fonds particuliers de divers auteurs tels que Gide, Valéry, Ponge, Braque, Char, Claudel, Mauriac, etc. En 1989, un catalogue Paul Eluard est venu s'ajouter à cet important gisement littéraire qu'est la bibliothèque littéraire Jacques Doucet.

À l'échelle du territoire national, on ne saurait négliger l'ensemble monumental constitué par les 66 volumes du Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques de France. Les 48 premiers volumes, parus entre 1886 et 1897, ont recensé les fonds anciens de manuscrits existants dans chaque département français, soit 368 fonds de 289 bibliothèques publiques de province. Cependant il couvre mal la période post-révolutionnaire. Son lourd maniement a été amplement facilité par l'Index général mis au point en 1993 par Michel Popoff. En attendant sa numérisation programmée, il est pratiquement l'unique moyen de repérer des collections littéraires anciennes conservées dans telle ou telle ville française. L'ensemble comprend également les volumes parus entre 1885 et 1931 décrivant les collections des grands établissements nationaux riches de fonds littéraires que sont l'Arsenal, la Mazarine, Sainte-Geneviève, auxquels s'ajoutent les volumes des fonds d'archives et des sociétés savantes. Divers suppléments ont été publiés par la suite, entre autres l'important catalogue de la bibliothèque Spoelberch de Lovenjoul (1960), conservée à la bibliothèque de l'Institut de France, qui détaille les fonds Balzac, Gautier, Musset, G. Sand, etc., réunis jadis par le grand collectionneur de littérature romantique.

À côté de ces grands catalogues de dimension nationale, il existe un ensemble disparate de petits catalogues imprimés de fonds d'auteur particuliers conservés à Paris, en France et parfois à l'étranger. Les plus anciens consacrés à nos grands classiques sont de loin les plus nombreux. Nous pouvons citer, entre autres catalogues d'éditions : la bibliothèque du docteur Armaingaud (1927), qui recense toutes les éditions des Essais de Montaigne depuis 1580, ou l'inventaire de la collection Payen sur ce même auteur (1877) ; le Catalogue of a unique collection of early editions of Ronsard (1927) ; le catalogue des ouvrages de Molière conservés dans diverses bibliothèques parisiennes (1933) ; le catalogue des ouvrages de Racine conservés au département des Imprimés (1938) ; le catalogue de la bibliothèque de Montesquieu (1954), etc. Au tournant du XIXesiècle, fait bien connu, commencent à se constituer des fonds de manuscrits pour lesquels nous avons des inventaires spécifiques tels que l'inventaire des manuscrits de L.S. Mercier conservés à la bibliothèque de l'Arsenal (1974), et le Catalogo del fondo stendhaliano Bucci (1980). Pour le XXesiècle, on notera le catalogue du fonds B. Cendrars conservé à la BN de Suisse, à Berne (1989), et la bibliographie des écrits de L.F. Céline (1985) conservés dans la bibliothèque de littérature française contemporaine de l'université Paris-VII. Il existe encore bien d'autres catalogues particuliers, comme ceux qui recensent les fonds de littérature occitane et diverses bibliographies d'oeuvres, parus au gré des recherches, décrivant des ensembles de manuscrits, d'éditions et de travaux critiques mêlés, donnant au passage des localisations (3) . On ne manquera pas enfin de recourir aux divers répertoires d'adresses comme le Répertoire des bibliothèques et organismes de documentation de 1971, outil indépassable tant que le Répertoire national des bibliothèques et centres de documentation (RNBCD) ne sera pas complètement opérationnel et aussi poussé dans la description des fonds. Ce répertoire est lié au Catalogue collectif de France (CCFr), aujourd'hui accessible en ligne, qui ne devrait donner accès, pour un temps encore, qu'à une faible partie des fonds patrimoniaux des bibliothèques municipales dont les catalogues ont été rétroconvertis. On aura enfin recours à certains guides tels que les 11 volumes du Patrimoine des bibliothèques de France : un guide des régions parus en 1995 (380 établissements, 35 références d'archives) (4) .Sur tous ces instruments anciens, actuels ou à venir qui signalent des collections littéraires enfouies dans le grand ensemble du patrimoine écrit, des requêtes sur des auteurs sont ou seront toujours possibles, mais avec des résultats incertains ou encore bien limités.

Pour le xxesiècle, les ressources littéraires fondamentales, en dépit de leur dispersion institutionnelle, sont mieux signalées ou en passe d'être convenablement recensées, en grande partie grâce au programme du Répertoire des manuscrits littéraires français contemporains, dans lequel seront versés la partie littéraire la plus contemporaine du Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques de France, des catalogues de la BNF et l'ensemble des catalogues de la bibliothèque littéraire Jacques Doucet. À l'instar des grands centres d'archives littéraires étrangers comme le Schiller-Archiv und Museum de Marbach, l'IMEC, ces dernières années, a joué un rôle sans précédent dans le regroupement et l'exploitation de fonds littéraires majeurs de ce siècle. Son Répertoire des fonds d'archives compte à ce jour 92 fonds d'auteurs ouverts ou en cours d'ouverture sur près de 200 fonds comprenant aussi les fonds d'éditeurs ou de médiateurs de la « fabrique éditoriale (5) ». Selon une conception particulière du classement et de la communication, son projet est de mettre à la disposition des chercheurs tous les documents concernant un auteur (oeuvres éditées, manuscrits, papiers, publications critiques, bibliothèque personnelle...) pour constituer une bibliothèque de recherche la plus complète possible (6) .

Concernant enfin l'exploration des fonds d'archives départementales ou municipales, des collections littéraires pourraient être repérées, mais sans garantie d'exhaustivité, à partir d'une enquête récente conduite sur 100 établissements : il s'agit de bibliothèques personnelles, provenant de sociétés savantes ou de congrégations essentiellement composées d'imprimés, données ou léguées « par voie extraordinaire ». Par ailleurs, des inventaires régionaux de fonds « abandonnés », « cachés », mal identifiés dans certaines bibliothèques territoriales, ont été menés par des agences de coopération, sous la coordination de la FFCB, et des guides ont déjà été publiés. Certaines parties pourraient sans doute être reversées au compte d'un inventaire littéraire (7) .

L'inventaire des lieux et de leurs collections

On se rappellera les initiatives prises au cours de l'année 1996 autour du patrimoine littéraire particulier que constitue le réseau dispersé, encore informel, des maisons d'écrivain, des musées littéraires, des fonds littéraires d'institutions diverses (8) .Le rapport demandé par le ministre de la Culture à Michel Melot sur le sujet soulignait le manque d'outils d'identification fiables et unifiés. C'est la première difficulté à laquelle se heurte l'inventaire, et les différents milieux professionnels, à Paris et à Bourges, avaient commencé de s'y confronter dans leurs travaux d'approche. Nous avons bien à notre disposition des listes partielles comme celle des monuments et objets d'arts classés ou inscrits à l'Inventaire, celle des musées contrôlés, celle des fonds littéraires des bibliothèques de la Direction du livre et de la lecture (9) , une carte de sites littéraires publiée par la Direction des musées de France en 1992, auxquelles peuvent s'ajouter les ressources des bases Museofile, Joconde et Mérimée ainsi que les bases de données de l'Inventaire général. N'oublions pas les guides imprimés existants, qui ne donnent pour la plupart que peu d'informations détaillées sur les collections hormis les deux ou trois pièces prestigieuses pieusement conservées dans les lieux. Une estimation du nombre de sites littéraires identifiés devrait se situer autour de 200, répartis presque également entre bibliothèques d'une part et maisons-musées et autres types de sites d'autre part. Cependant, si ces listes une fois unifiées, devraient permettre un premier recensement de ces sites, d'une part, des lieux méconnus, souvent privés, des collections encore confidentielles ou non traitées risquent encore d'échapper au recenseur ; d'autre part, comme le prouvent les premiers éléments d'enquête, le travail d'inventaire spécifique et détaillé des fonds ou des collections semble bien loin d'être achevé, s'il est seulement commencé ; les catalogues, s'ils existent, sont rarement publiés ou interrogeables à distance quand ils ne sont participent pas d'un réseau.

La Fédération des maisons d'écrivain et des patrimoines littéraires, issue du mouvement amorcé en 1996, a naturellement inscrit cette tâche à son programme et mène actuellement une réflexion sur la délimitation du domaine et sur la méthodologie de l'inventaire : en effet que faut-il inventorier au juste ? En premier lieu, les demeures d'écrivain, maisons natales ou domiciles préservés, restitués ou reconstitués, mais aussi des lieux de séjour ou d'activité, des sites qui furent « habités » par l'aura de l'écrivain. On peut aussi recenser les <, lieux » de l'oeuvre, ceux de sa genèse ou ceux qui ont été marqués par sa postérité. Irait-on jusqu'à relever des éléments de paysage, des données de l'environnement qui combinent, autour des oeuvres, réalité et fiction ? Le patrimoine immobilier et mobilier des bibliothèques, surtout lorsqu'elles ont été le cadre historique d'une importante activité littéraire, s'inscrit également dans cet ensemble (10) . Quant aux collections, l'inventaire des fonds de manuscrits, d'archives personnelles, d'éditions, le traitement des objets et autres éléments du cadre de vie sont généralement privilégiés dans les situations les plus favorables parce qu'on obtient plus aisément des moyens, surtout à l'occasion d'expositions donnant lieu à des publications. En revanche, les collections annexes ou « contextuelles souffrent parfois de négligence ou sont le plus souvent jugées non prioritaires dans les programmes de signalement : il s'agit des sources iconographiques, des imprimés éphémères (plaquettes, brochures, programmes, cartons...) illustrant la vie littéraire ou témoignant de la réception de l'oeuvre, des fonds documentaires d'études, tous ces ensembles qui finissent par constituer autour d'un écrivain cette bibliothèque idéale de recherche telle que la conçoit l'IMEC. Si le traitement et le recensement demandent un travail de longue haleine, une description même sommaire, par lots, par séries, est toujours possible à effectuer ; et, une fois diffusée, une telle information est susceptible d'être exploitée par le chercheur qui, à son tour, peut susciter des programmes scientifiques sur ces collections. Dans le meilleur des cas, quand ce n'est pas de la seule mémoire d'un gestionnaire, on ne dispose que d'outils locaux, catalogues papiers, fichiers de travail, mais qui, par nature, n'autorisent qu'un minimum de communication et d'exploitation des fonds.

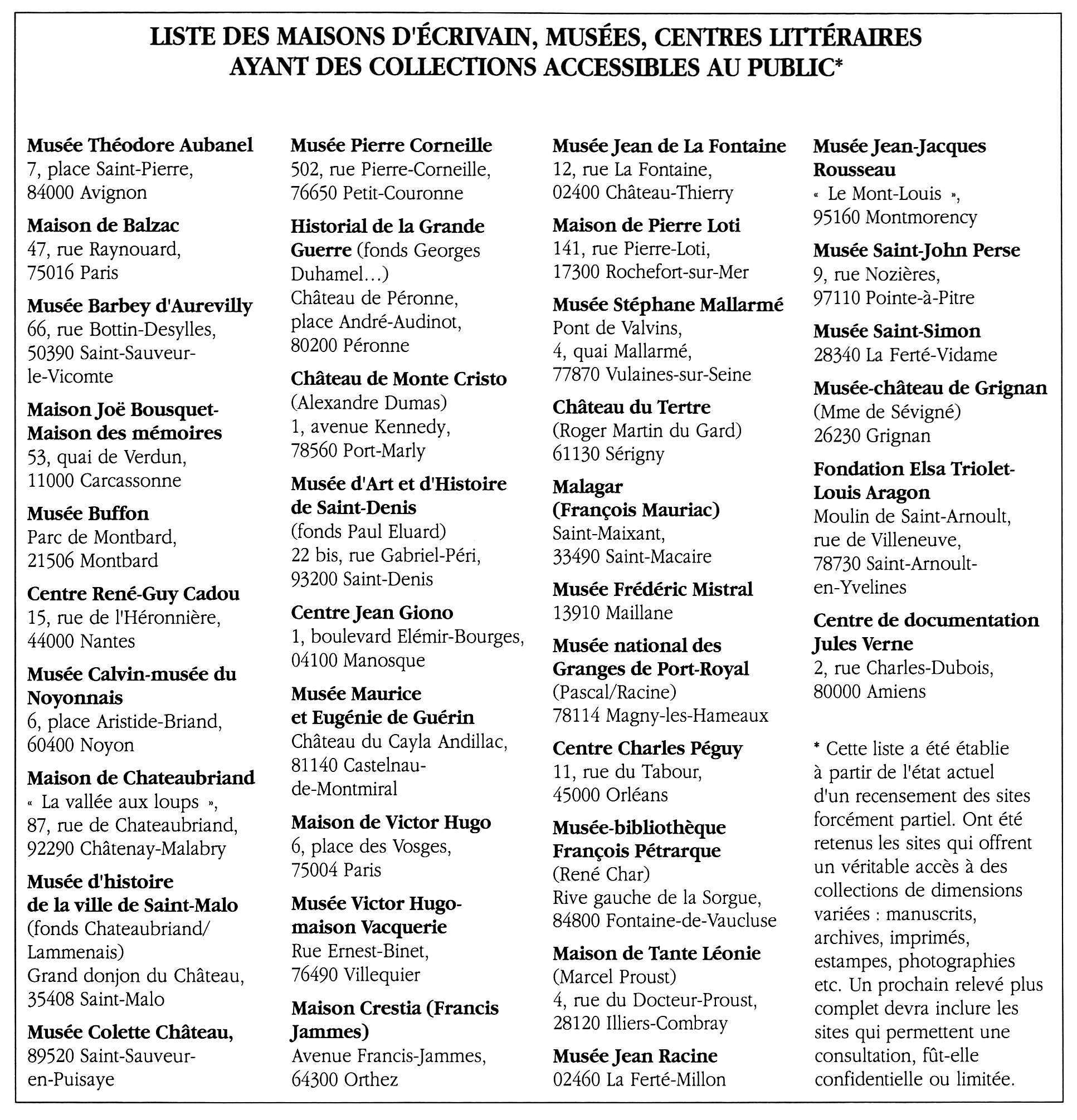

Liste des maisons d'écrivain, musées, centres littéraires ayant des collections accessibles au public

La toute première enquête de repérage organisée à l'occasion des Rencontres de Bourges 1997 faisait ressortir les faits suivants : si 70 % des sites déclarent posséder des pièces manuscrites et 90 % des fonds d'imprimés, seuls 21 % disent avoir un état d'inventaire complet, 9 % un état partiel et 3 % un inventaire en cours. Si la plupart en ont le projet, combien en ont réellement les moyens ? 57 % des sites disent avoir des catalogues, dont 42 % en mode manuel et 15 % (essentiellement des bibliothèques publiques) informatisés. Si on ne considère que les sites à vocation muséographique (maisons-musées littéraires), on peut aisément dresser la liste des sites parfaitement identifiés, connus de longue date et entrés dans la tradition des « classiques », ayant reçu un label patrimonial, classés « monument historique », inscrits à l'inventaire supplémentaire ou déclarés « musée contrôlé ». Ces lieux qui ont développé une activité régulière en matière d'acquisitions et de mise en valeur de leurs richesses sont également les plus nombreux à posséder une bibliothèque ou un espace de consultation ouvert au public, avec un signalement des collections (11) .

Le survol rapide mais global que nous venons d'effectuer du vaste domaine littéraire français indique que la tâche consistera probablement à unifier les inventaires partiels existants et ceux à venir, en même temps qu'il s'agira de promouvoir des programmes spécifiques. Comme le soulignait Maud Espérou dans son article qui concluait la publication des Actes de la journée de 1996, l'enjeu est aussi de permettre aux lieux de mémoire littéraires, si modestes soient-ils, d'entrer dans le paysage documentaire français. La méthodologie de l'enquête qui sera adoptée dira à quel type de recensement on procèdera, selon quelle typologie, statutaire, documentaire ou historique, à partir de quel choix topologique et selon quels critères d'organisation. La base de données qui en résultera devra trouver son articulation entre les grands réservoirs bibliographiques, les bases textuelles ou documentaires et les banques d'images, cet ensemble d'outils qui tous contribuent à la communication, à la défense et à l'illustration de nos patrimoines littéraires. +

2. Voir, dans ce dossier, l'exposé des programmes de signalisation par Sylvie Le Ray retour au texte

3. Par exemple, a été récemment publié chez Minard un Inventaire de la bibliothèque d'Emile Verhaeren à Saint-Cloud. retour au texte

4. Sous l'égide du CIA, de la FIAB et de l'ICOM, un guide international des archives littéraires ou artistiques est en chantier. On peut espérer que la France y participe activement. Voir l'exposé de Sarah Fox Pitt dans le n' 173 du Bulletin d'informations de l'ABF, p. 33-34. retour au texte

5. Voir, dans ce dossier, l'article de Martine Ollion... On consultera le Répertoire de l'IMEC sur son site Internet <http : www.imec-archives.com>. retour au texte

6. Comme nous le verrons ci-dessous, c'est aussi, à son échelle, ce que tente de réaliser chaque maison d'écrivain, chaque musée biographique ou chaque fonds monographique de bibliothèque qui se donne les moyens de réunir une telle documentation. retour au texte

7. On trouvera un récapitulatif des entreprises en région au chapitre signé par Jacques Eboli dans Le Patrimoine histoire, pratique et perspectives, éd. du Cercle de la librairie, 1997, p. 213-216. retour au texte

8. Dans l'ouvrage Les Bibliothèques en France (1991-1997), éd. du Cercle de la librairie, 1998, p. 185-188, nous pouvons lire sous la plume de Jean-François Seron un rappel de ces initiatives : la journée d'étude du 13 avril 1996 organisée par l'ABF, les Rencontres nationales de Bourges ainsi qu'un résumé des grandes lignes du rapport de Michel Melot. On se reportera aussi au n' 173 du Bulletin d'informations de l'ABF, où furent publiés les Actes de la journée d'étude du 13 avril 1996. retour au texte

9. Voir, dans ce dossier, la liste présentée par Jacques Deville qui complète le fichier du Bureau du patrimoine de la Direction du livre et de la lecture : celle-ci compte un peu plus de 200 fonds répartis dans une centaine de bibliothèques. Mais 50% des fonds se distribuent sur les trois grands établissements parisiens : la BNF, la bibliothèque littéraire Jacques Doucet et l'Institut de France. retour au texte

10. Sur ce domaine patrimonial, on se reportera, dans ce dossier, à l'étude de Jean-Claude Garreta... retour au texte

11. Voir l'encadré ci-contre. Certains de ces sites littéraires seront décrits dans la seconde édition en préparation du Répertoire des bibliothèques spécialisées que publie l'ABE retour au texte