Index des revues

- Index des revues

Sur le chemin de la bibliothèque, j'ai rencontré...

-

Givry, Marc

J'y voudrais plus d'enfance, p.4-8. -

Gascuel, Jacqueline

Sur le chemin de la bibliothèque, j'ai rencontré..., p.9-14. -

Jacobsen, Hélène

Section des jeunes / Section adultes, p.15-16. -

Lortic, Elisabeth,

Pissard, Annie

Tabourets mollassons et chaises en sucre, p.18-19. -

Gestin, Marie-Laure

La bibliothèque brochant fête ses dix ans , p.25-29. -

Gros, Christelle,

Lesbros, Dominique,

Michel, Gwénola,

Sipp, Lydia

Candide au pays des bibliothèques, p.31-35.

Sur le chemin de la bibliothèque, j'ai rencontré...

Diagnostic des équipements pour la jeunesse

Par Jacqueline GascuelUne nouvelle génération

L'État a posé les principes de fonctionnement et accorde des subventions qui, depuis la décentralisation, font l'objet « d'un concours particulier », les villes ont réservé des terrains, voté des crédits, choisi des projets architecturaux forts, les architectes ont bâti une nouvelle génération d'équipement, et le public a, presque partout, plébiscité la bibliothèque. Tout cela ne s'est pas fait sans les bibliothécaires. Mais que pensent-ils aujourd'hui de leurs équipements ? Comment s'en servent-ils ?

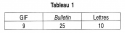

C'est ce que nous souhaitions découvrir à travers les réponses au questionnaire que nous avons lancé lors d'une journée d'études du groupe Ile-de-France (120 questionnaires distribués) et repris dans le Bulletin d'informations de l'ABF (1) . Ces deux questionnaires nous ayant apporté trop peu de réponses, nous avons décidé d'adopter une troisième procédure et 51 lettres individuelles ont été adressées à un public mieux ciblé : tous les responsables des sections jeunesse des bibliothèques inaugurées en 1988, six ans nous paraissant un laps de temps suffisant mais nécessaire pour apprécier les qualités, les défauts ou les lacunes d'un bâtiment... Ces trois méthodes nous ont permis d'obtenir 44 réponses (2) , qui se répartissent ainsi selon les modalités de leur collecte :

Le taux de réponses se situant entre 7 et 20 %, une première conclusion s'imposait : nos collègues des sections jeunesse n'ont rien à dire sur les locaux qui leur sont réservés et/ou s'intéressent peu aux problèmes d'architecture, d'aménagement intérieur, de fonctionnalité, laissant à d'autres le soin de décider pour eux. La deuxième conclusion qui s'imposait était que notre échantillon n'était pas aussi représentatif de l'ensemble des bibliothèques que nous l'aurions souhaité, et qu'il ne fallait pas en tirer de conclusions hâtives. Et c'est pourquoi je le désignerai tout au long de cet article sous le sigle EPR (pour "échantillon peu représentatif»). Il y avait une troisième conclusion possible qui consistait à transférer notre intérêt sur l'enquête réalisée aux États-Unis sur un thème assez voisin, enquête qui avait obtenu un taux de réponses de 48 % - et à en publier ici le compte rendu (3) .

Mais au moment où de nombreuses voix autorisées réclament non un bilan en forme de satisfecit comme il s'en publie de temps à autre, mais une véritable étude critique des équipements mis en service depuis vingt ans - étude critique qui pourrait déboucher sur de nouvelles propositions, l'examen des réponses que nous avons obtenues peut, me semble-t-il, servir d'utile introduction.

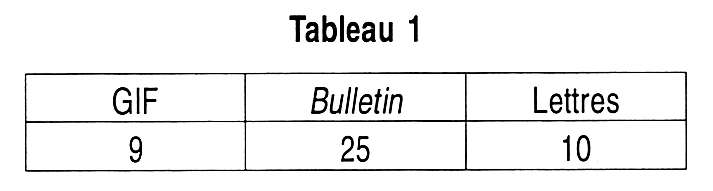

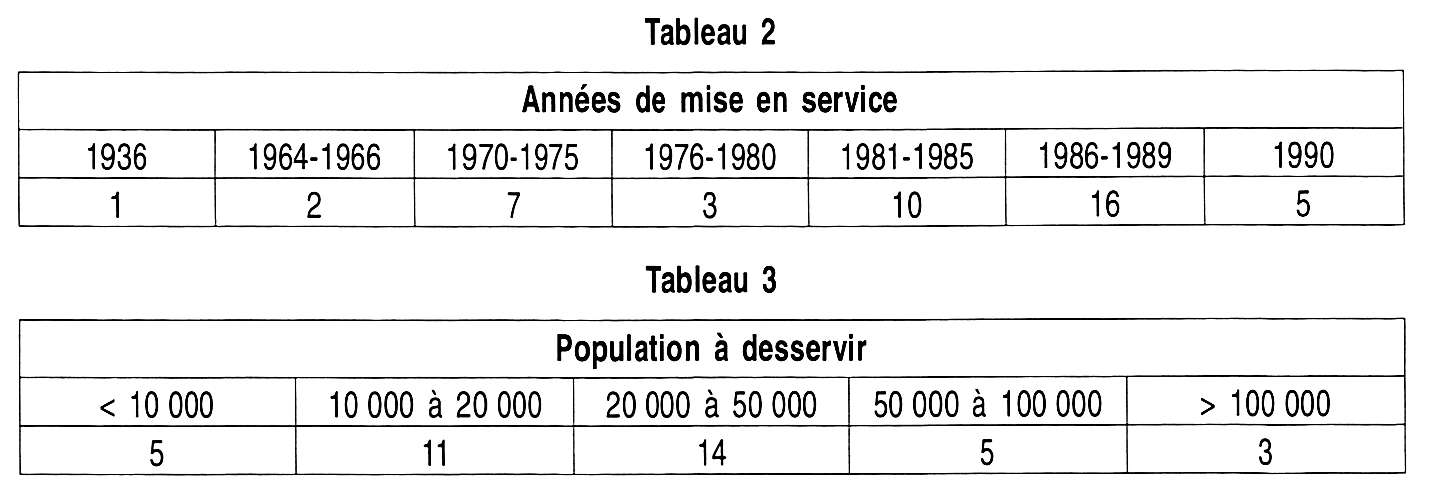

Et tout d'abord parce que peu représentatif quant à son ampleur, notre EPR l'est sûrement plus par la nature des établissements impliqués. Les dates de mise en service reflètent assez fidèlement la courbe des constructions de bibliothèques : quasiment rien pendant tout l'entre-deux-guerres, une première accélération lorsqu'est intervenue la décision de subventionner à 50 % toute nouvelle construction (4) , puis un ralentissement à la fin des années 1970 et une nouvelle accélération dans les années 1980, dont la représentation se trouve renforcée dans notre EPR du fait que nous avions spécialement sollicité la génération de 1988 (cf tableau 2). Quant à leur statut, ces établissements offrent une assez grande diversité puis-qu'il s'agit de 35 bibliothèques municipales centrales, 5 annexes, 2 bibliothèques enfantines de la Ville de Paris, la médiathèque de la cité des Sciences et de l'Industrie et d'une bibliothèque de CE. Les 40 BM (centrales et annexes) desservent une population qui s'échelonne de 3 000 habitants à 800 000 habitants (cf tableau 3).

Vous avez dit normes ?

Les bibliothécaires n'aiment pas les chiffres, c'est bien connu ! Alors commencer le questionnaire par des questions sur la population desservie ou la surface des locaux était une plaisanterie d'assez mauvais goût (et qui en a peut-être rebuté plus d'un). Cela nous a valu quelques réponses du genre la population de la ville et de ses environs »... parfois sans que soit précisé le nom de la ville.

Surface des locaux

En ce qui concerne les surfaces, nous n'avons finalement que deux questionnaires qui ignorent la surface des locaux de la section enfantine. Grâce aux publications de la direction du Livre et de la Lecture (5) , nous pouvions retrouver la surface totale du bâtiment, mais pas celle des locaux affectés en propre au secteur enfants. La consultation de ces publications nous a d'ailleurs permis de relever certaines discordances. Tel collègue affirme avoir 10 000 m2là où la Direction n'en compte que 7 600, tel autre en annonce 1 500 alors que le chiffre officiel s'élève à 2 430, un troisième parle de 500 m2au lieu de 900 m2. A première vue, on pourrait penser que c'est l'administration qui a raison contre les bibliothécaires. Mais lorsqu'un collègue précise « 600 m2sur le papier, en fait 300 m2 et que les collègues de La ... déplorent que la bibliothèque ne fasse toujours que 280 m2alors que la DLL annonce comme mise en service en 1988 la médiathèque de 2 286 m2 (qui en est restée au stade de la programmation), le doute n'est plus possible ! Je sais bien qu'à partir de 1986, la DLL compte la surface hors-oeuvre et que les utilisateurs s'intéressent à la surface utile. Il n'en reste pas moins vrai que trop souvent les villes gonflent leurs projets, mais qu'in fine les mètres carrés construits ne sont pas tous affectés à la médiathèque (6) ...

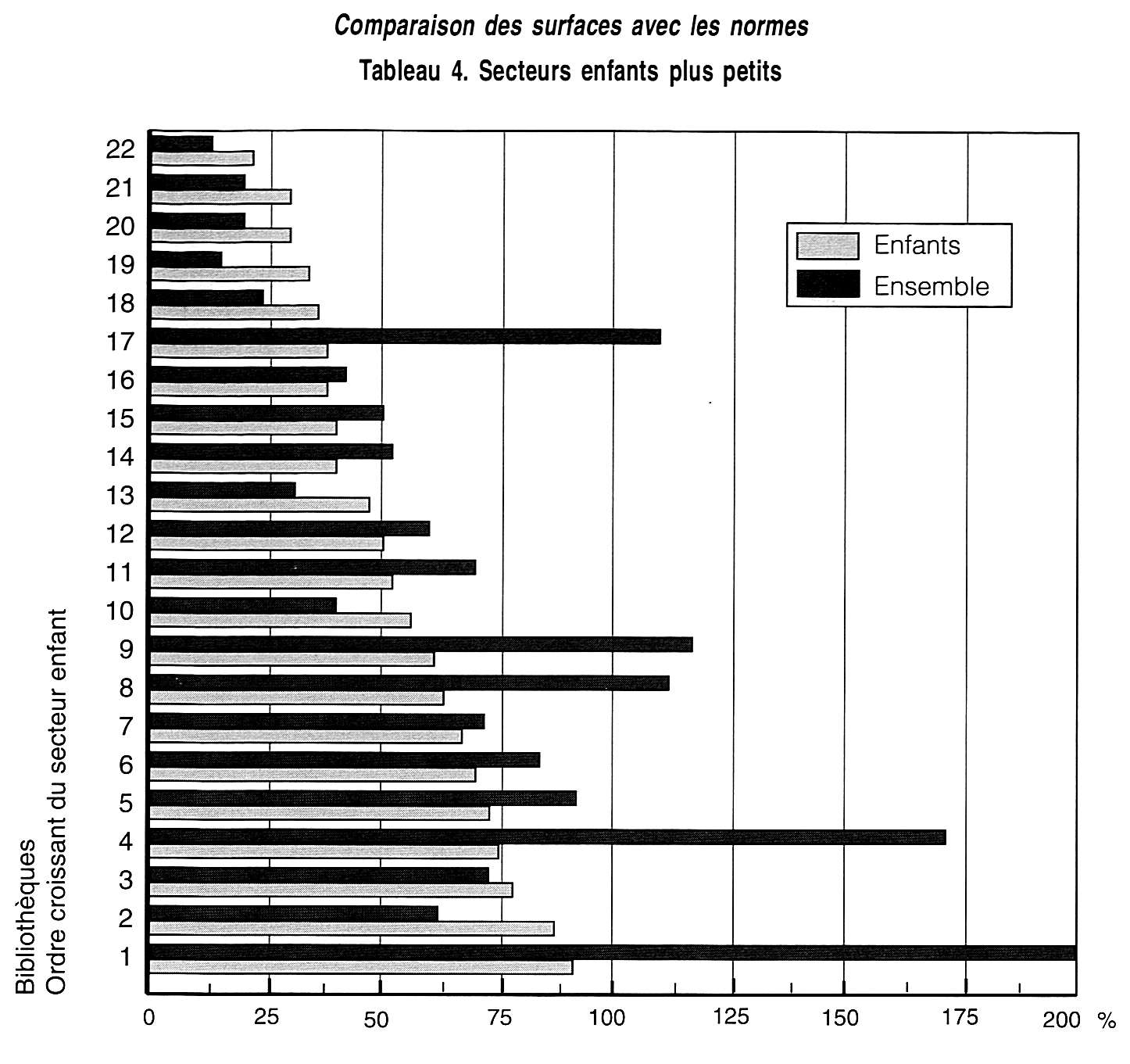

Cinq bibliothèques de l'EPR ne sont pas vraiment concernées par les programmes indicatifs de 1974, relatifs aux bibliothèques municipales (7) : deux bibliothèques enfantines de Paris, la médiathèque de la cité des Sciences et de l'Industrie, la bibliothèque municipale de Marseille (800 000 habitants) et, en raison de ses options de départ, La-Ferme-du-Buisson dans la ville nouvelle de Marne-la-Vallée (8) . Compte tenu des deux cas de non-réponse, il restait donc 37 bibliothèques dont le questionnaire était exploitable sur la question des surfaces. Parmi elles 22 offrent aux enfants des surfaces inférieures aux normes, 8 vont au-delà et seulement 7 semblent les avoir adoptées.

Dans le premier groupe nous trouvons cinq équipements antérieurs à la publication de ces normes, neuf de la période 1975 à 1985 et neuf postérieurs à la décentralisation (9) . Les normes, comme la décentralisation, auraient-elles eu peu d'influence sur les surfaces affectées aux enfants ? Tout comme la taille de l'agglomération à desservir puisque ce groupe réunit des villes dont la population s'étage, assez régulièrement, de 3 000 habitants (2 cas) à plus de 100 000 habitants (2 cas).

Le plus souvent le secteur des enfants n'est pas seul en cause, puisque dans 17 cas sur 22 l'ensemble de l'équipement est insuffisant, voire ridiculement exigu (cf tableau 4). Comment imaginer qu'en 1988 et 1989 des villes de 30 000 et 16 000 habitants ouvrent encore des bibliothèques qui offrent à leurs lecteurs des espaces se situant autour de 15 % des surfaces recommandées ? Quant aux cinq bibliothèques dont la surface totale dépasse le seuil des normes, deux d'entre elles sont d'anciennes bibliothèques municipales classées, ayant un fonds patrimonial important - et sont de fait hors normes. Est-il pour autant légitime qu'elles refusent aux enfants les espaces nécessaires ?

Les sections enfantines en conformité avec les normes s'échelonnent sur une période de mise en service allant de 1971 à 1992 et se situent dans des équipements dont la surface totale est également conforme à ces normes - à deux exceptions près (80 % pour une construction de 1978 et 50 % pour celle de 1971).

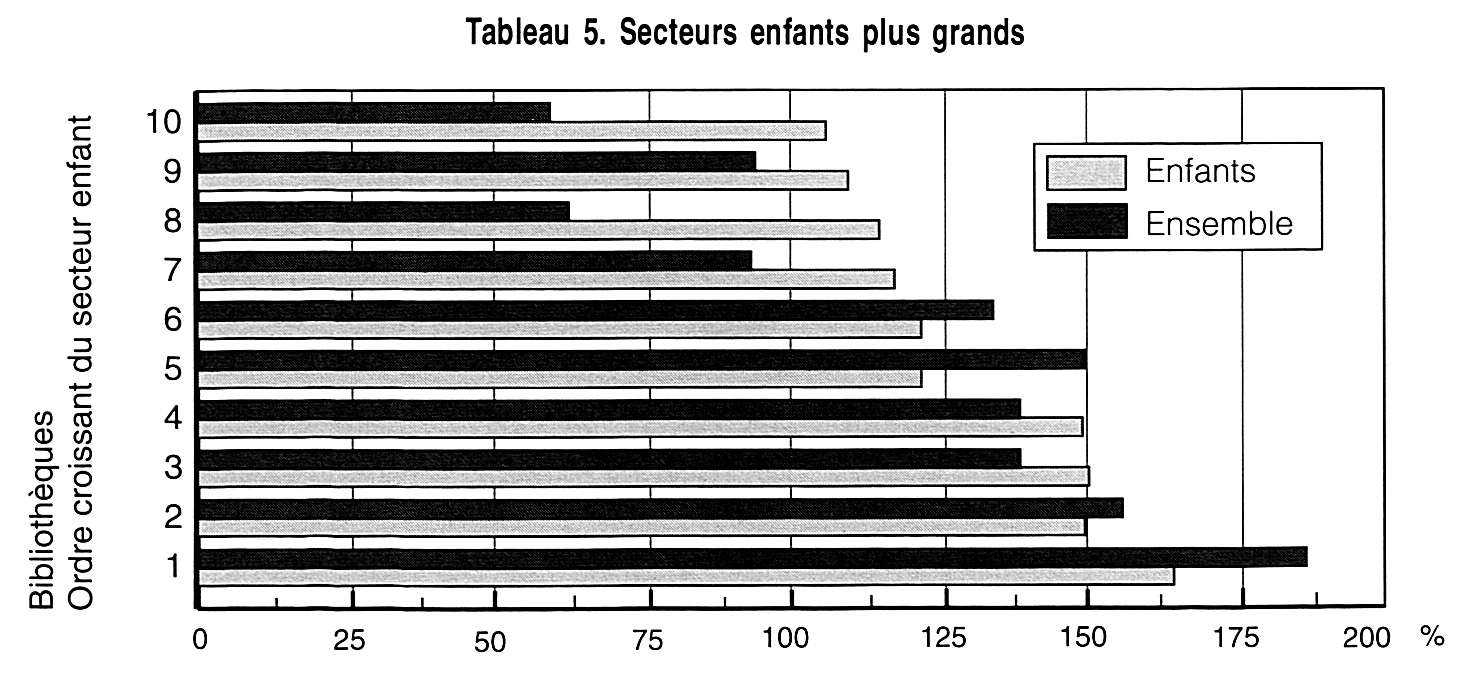

Dans le groupe des sections enfantines supérieures aux normes, nous en trouvons six qui ne les dépassent que de 15 à 20 %, et quatre de 50 à 60 % (cf tableau S). Elles dépendent toujours de bibliothèques construites après la publication des normes - et pour la moitié d'entre elles depuis la décentralisation. Il s'agit tantôt de villes ayant favorisé le secteur enfants dans un équipement assez petit, tantôt de villes ayant un projet ambitieux pour l'ensemble de l'équipement. Les trois bibliothèques les plus importantes, construites respectivement en 1979, 1983 et 1989, appartiennent à des villes ayant des profils bien différents (10) . N'oublions pas que dans les choix d'une politique culturelle et de promotion de la lecture, les orientations politiques et les critères socio-économiques pèsent plus lourd que les normes ou les modes.

Au demeurant, si la moitié des sections enfantines sont insuffisantes, près de 60 % de l'ensemble des bibliothèques de notre EPR le sont... Et ce n'est pas sans conséquence sur leur organisation et leur fonctionnement, comme nous allons le voir.

Organisation des espaces

Deux groupes de questions concernaient l'organisation des locaux. D'une part il s'agissait de savoir ceux qui étaient à usage exclusif de la section jeunesse et d'autre part ceux qu'elle partageait avec d'autres sections.

Pour qu'il y ait partage, il faut qu'il y ait des locaux à partager - ce qui n'est naturellement pas le cas des plus petites structures. Par ordre croissant le partage est signalé pour la salle de spectacle (1 fois), la salle d'exposition (4 fois), la salle de travail en groupe (8 fois - mais elle peut aussi être perçue comme étant à usage exclusif des adultes (11) , la salle polyvalente (12 fois) et le hall (23 fois).

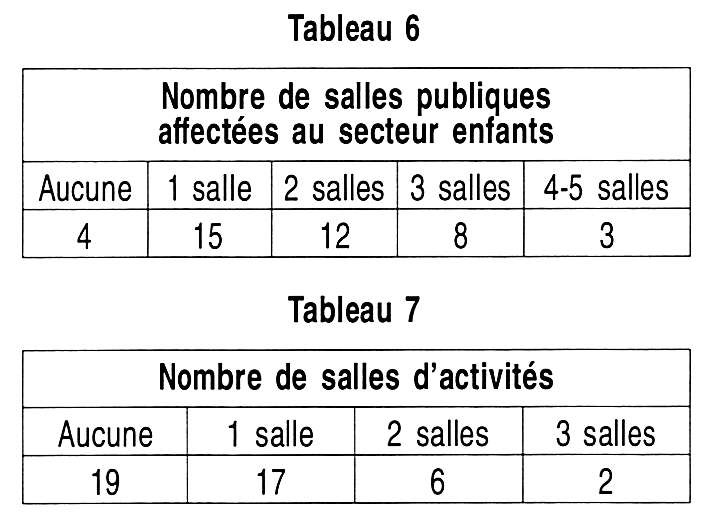

Les salles propres au secteur enfants peuvent comprendre une salle de prêt, une salle de lecture, une salle de travail en groupe, une salle des médias audiovisuels, des locaux d'activités. L'inventaire de ces derniers pris isolément faisait l'objet d'une autre question. Les questions n'étaient peut-être pas assez explicites, ce qui explique quelques flous dans les réponses recensées cidessous (cf tableaux 6 et 7).

La salle d'heure du conte est de beaucoup la plus fréquente et pourtant ne se rencontre que dans 19 bibliothèques, soit moins de la moitié de l'EPR. Viennent ensuite l'atelier (7), la salle de travail en groupe (5 qui s'ajoutent aux 8 citées plus haut) et la salle polyvalente ou d'activités diversifiées (4) - ici définie comme telle, elle est probablement souvent une nouvelle forme d'utilisation de la salle dite du conte. Nous reviendrons plus loin sur les » reconversions » et les voeux, nous souhaitons nous arrêter d'abord sur les activités pratiquées et l'utilisation des salles.

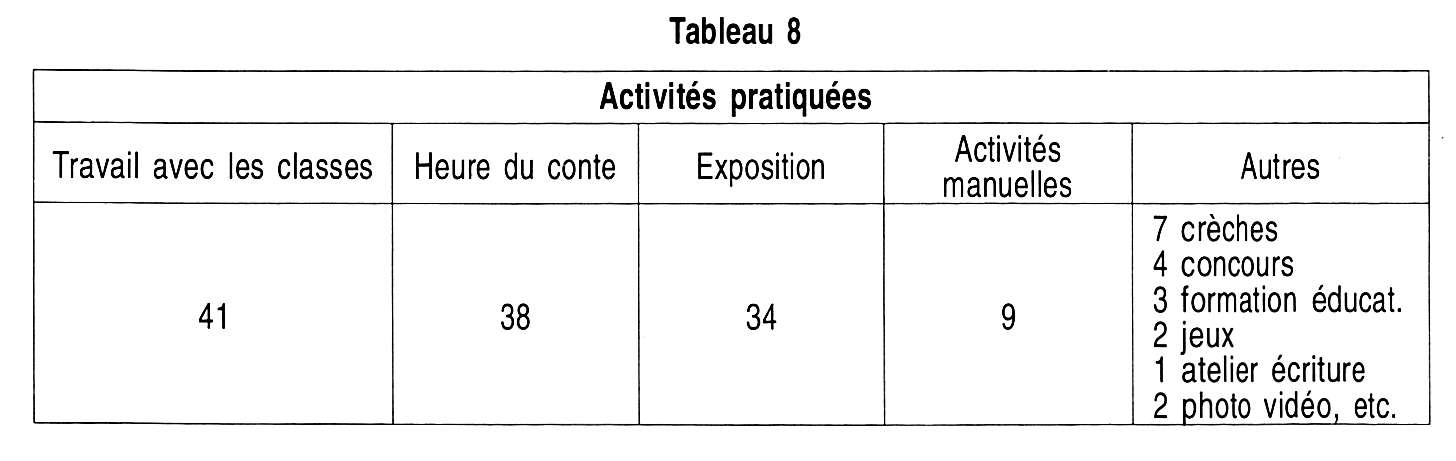

Les activités pratiquées

Le questionnaire suggérait quatre types d'activités définies (cf tableau 8), auxquelles on pouvait en ajouter d'autres. Ces dernières sont très nombreuses, parfois difficiles à identifier : que signifie concrètement, par exemple, l'accueil des centres de loisirs ? Viennent-ils visiter ? emprunter ? écouter une histoire ? qui s'occupe d'eux ? leurs éducateurs ou les bibliothécaires ? Nous n'en relevons donc que quelques-unes dans la colonne "autres », les plus fréquentes ou les moins évidentes (la venue d'un conteur professionnel ou d'un auteur peut être considérée comme normale dès qu'il y a une activité conte, elle est en tout cas très pratiquée).

Plus significative est la confrontation de ce tableau avec les chiffres cités ci-dessus : 41 bibliothèques sur 44 travaillent avec les classes, certaines à un rythme soutenu, et pourtant elles ne sont que 13 à disposer d'une salle de travail en groupe. Le travail avec les classes se fait donc ailleurs et c'est certainement une meilleure formule (12) . Et l'heure du conte ? - 38 bibliothèques affirment la pratiquer (sans tenir compte de 3 autres qui déclarent le faire très exceptionnellement), mais 19 bibliothèques seulement disposent d'une salle spécialisée et 4 d'une salle polyvalente. L'heure du conte se fait donc aussi ailleurs : dans la salle de conférence des adultes, à l'auditorium, dans les espaces de lecture et même dans le square voisin.

Avec un rapport de 9 à 7, l'équilibre semblerait mieux assuré entre la pratique d'activités manuelles ou d'expression et la possession d'un atelier. L'équilibre ? voire ! Les réponses les plus surprenantes se situent justement dans le domaine de la durée d'utilisation des locaux spécialisés.

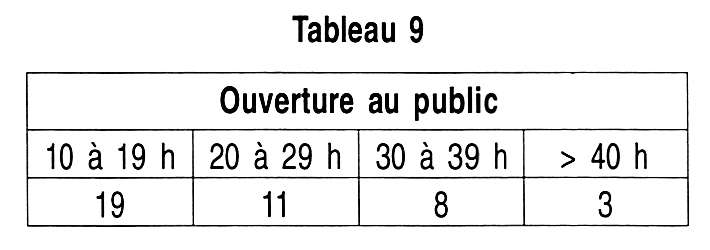

Durée hebdomadaire d'ouverture

Le secteur des enfants est tributaire des horaires scolaires : c'est pourquoi près d'un établissement sur deux augmente très sensiblement sa durée d'ouverture pendant les vacances scolaires et peut alors ouvrir jusqu'à 45 heures par semaine. La période scolaire est, quant à elle, marquée par l'accueil des groupes : un quart de notre EPR y consacre plus de 10 heures par semaine, hors ouverture au public. L'horaire courant d'ouverture au public (hors vacances scolaires et hors accueil des groupes) s'établit comme l'indique le tableau 9.

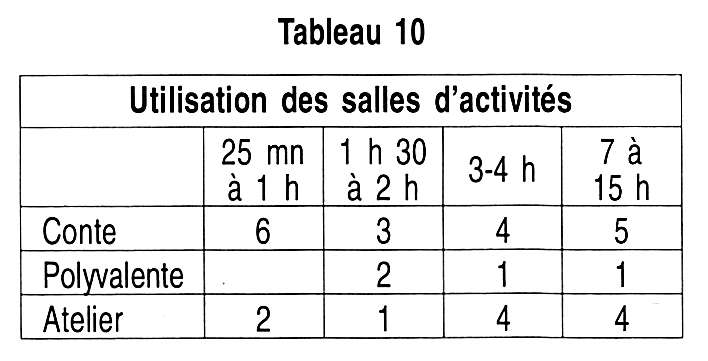

Durée hebdomadaire d'utilisation des salles d'activités

La salle d'heure du conte, la salle polyvalente et l'atelier ont des durées d'utilisation très inégales. Les extrêmes sont bien présents dans notre EPR : telle bibliothèque, inaugurée en 1983, qui outre sa salle de travail en groupe dispose d'une salle d'heure du conte et d'un atelier, utilise chacun 25 mn en moyenne par semaine et avoue que « le secteur jeunes est un peu surdimensionné »... Cependant que la Villette, avec 48 heures d'ouverture hebdomadaire, se sert de sa salle polyvalente 12 à 13 heures par semaine. Telle autre qui dispose d'une « grotte aux contes », ne l'exploite pas directement mais la prête. Une bibliothèque n'a pas répondu à cette question. Peut-être par ignorance - peut-être aussi par pudeur : il eût été si incongru d'avouer que sa salle ne servait jamais.

Prolongements

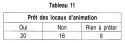

A la question : « Prêtez-vous vos locaux d'animation à des associations, des centres aérés, etc. ? », l'EPR répond à une courte majorité par l'affirmative (cf tableau 11). Les bénéficiaires de ces prêts sont précisés dans dix questionnaires, il s'agit du soutien scolaire (3), d'associations (3), d'expositions de peinture (2), d'un hôpital de jour, d'une ludothèque (ne s'agirait-il pas plutôt d'une reconversion d'un espace en ludothèque et non d'un prêt ponctuel ?). Ceux qui ne prêtent pas leurs locaux explicitent parfois leurs motifs : ils préfèrent accueillir eux-mêmes et associer à leurs activités, ils estiment que les demandes coïncideraient avec leur propre horaire d'utilisation (ce qui est vrai de ceux qui ont une forte utilisation).

Où est donc passé l'atelier ?

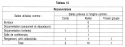

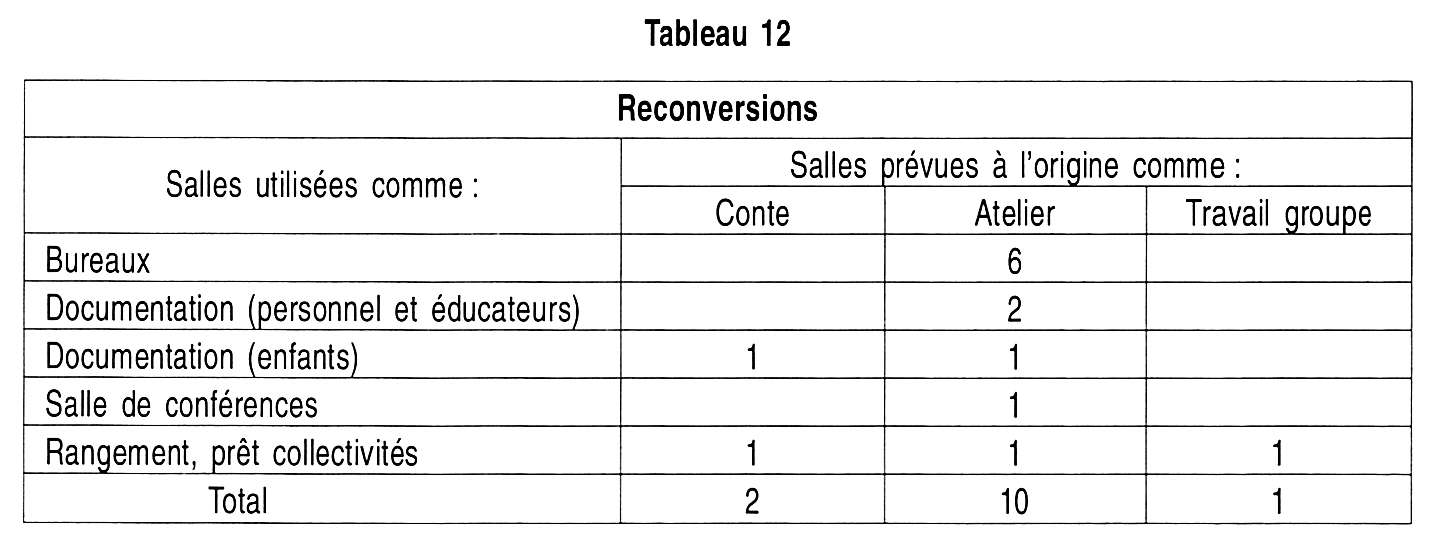

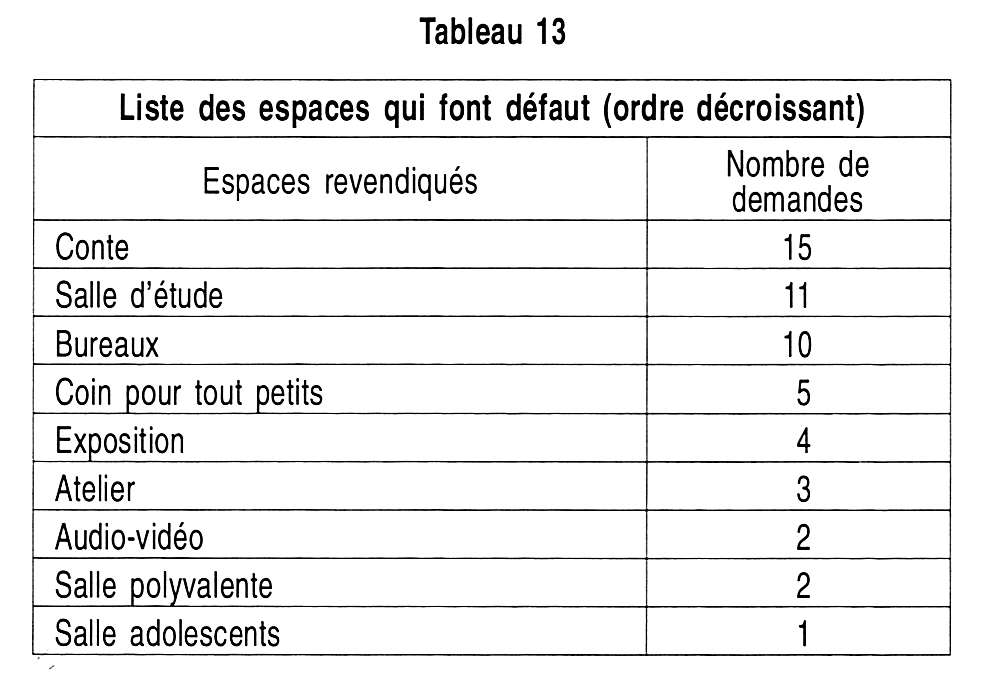

» Atelier d'expression : cette salle est réservée aux activités de collage, de peinture, à l'imprimerie du journal des enfants, etc. Elle est complémentaire de la salle d'heure du conte et l'on doit prévoir un passage direct de l'une à l'autre [...] Il est nécessaire de prévoir un point d'eau... », disaient les normes de la direction du Livre et de la Lecture (13) . Nous avons vu que 4 seulement sur 44 bibliothèques de l'EPR ont au-jourd'hui un atelier, et que 3 seulement l'utilisent avec un maximum de durée d'utilisation de 2 heures (14) . Mais si nous nous reportons à la date d'ouverture, les quatre ateliers d'aujourd'hui étaient au moins 14. Les reconversions touchent un tiers de notre EPR comme en témoigne le tableau 12 qui est à lire en parallèle avec la liste des voeux des bibliothécaires jeunesse (cf tableau 13). Nous leur avions en effet demandé quels locaux manquaient. La liste en est longue, et se résume parfois par « tout manque ou « la bibliothèque dans son ensemble est trop petite », « les secteurs jeunesse manquent toujours d'espace » - et plus rarement par « la bibliothèque est mal agencée », « manque d'intimité ».

A travers les reconversions et les manques, deux besoins s'expriment fortement - besoins que les normes, comme les réalisations ont négligés ou sous-estimés : les espaces de travail du personnel et la salle d'étude des enfants et adolescents. A propos des premiers, il nous est souvent dit qu'ils sont mal situés (c'est-à-dire trop proches des espaces publics, précise une des réponses), que le circuit du livre doit se faire en salle de prêt (faute de local spécifique), que le passage à une gestion informatisée demande plus d'espace qu'auparavant, que les assistants s'entassent dans un local trop petit et qui n'avait pas été prévu à leur usage, etc.

Quant à la salle d'étude des enfants, elle est définie de maintes façons : coin de travail, salle de documentation, salle de consultation, de travail scolaire - et une seule fois de travail en groupe. Mais toutes ces appellations traduisent une même réalité : l'importance de la fonction documentaire de la bibliothèque et le fait que son rôle social passe désormais par le soutien scolaire, sous toutes ses formes, plus que par « un atelier d'expression ».

L'heure du conte, mythe et réalités

L'EPR annonce 19 salles du conte,4 salles polyvalentes, et formule 15 foisle voeu d'en posséder une. Cette activitéfait donc un score de 86 % d'opinions favorables (15) . Les esprits chagrins pourront déplorer les 14 % d'enfants privés de contes. Quand il s'agit d'une bibliothèque de CE, cela paraît normal. Quand il s'agit d'une bibliothèque ridiculement exiguë, c'est tout le système qui est à revoir. Mais que penser en revanche des collègues décloisonnant le secteur des enfants, qui les privent dans la foulée de cette porte ouverte sur l'imaginaire ?

Ça, c'était pour le mythe... Qu'en est-il des réalités ?

Nous avons vu que la moitié des salles du conte existantes servaient moins de deux heures par semaine. Et tous ceux qui les utilisent sept heures et au-delà, déclarent y faire bien autre chose que le conte : travail avec les classes, accueil des crèches, rencontres et formation, écoute de cassettes. Et du côté de ceux qui souhaiteraient posséder un espace pour l'heure du conte, un bon tiers en propose une utilisation très diversifiée : exposition, animation (sans précision), lecture à voix haute et encore accueil des classes.

Voilà très certainement la réponse juste au problème. Mais encore faut-il que l'organisation du lieu s'y prête. Des salles du conte, j'en ai vu une bonne centaine, je n'en ai guère trouvé plus d'une douzaine de vraiment réussies. Que faire d'une grotte ? Pourquoi cette cheminée définitivement éteinte (16) ? La bataille de polochons ne serait-elle pas la meilleure utilisation de ces coussins inconfortables et sales ? L'enfermement dans un caisson clos et rougeoyant estil la mise en conditions nécessaire avant de partir vers d'autres mondes (17) ? Des dessins d'écoliers, mal punaisés sur un mur marron, rendent-ils vraiment le lieu plus gai ? Le personnel n'a-t-il pas d'autre endroit où ranger tout ce qui l'encombre : appareils plus ou moins hors d'usage, chaises cassées... (18) ?

Et ce ne sont pas les seuls critères esthétiques qui sont en cause, mais bien plutôt le manque de flexibilité du lieu - et surtout le flou du « projet culturel et éducatif" qui a présidé à sa réalisation. L'atelier a été conçu sans réflexion sur quel contenu », dit le bibliothécaire d'un établissement inauguré en 1991. Il ne le redit pas pour sa salle du conte... bien qu'elle ne serve qu'une heure et demie par semaine, mais il réclame une salle polyvalente. On ne saurait être plus clair.

L'organisation du lieu doit le rendre apte à des usages multiples parce que les activités des sections enfantines sont multiples, évolutives.

J'ai fait quelques propositions dans l'édition 1993 d'Un espace pour le livre (voir encadré), mais sans grand écho dans l'EPR, me semble-t-il : le recours à l'auditorium est vécu comme un pis-aller en attendant mieux, l'idée d'utiliser la salle du conte comme salle de lecture n'est signalée qu'une fois.

Des bibliothécaires heureux

Nous venons d'évoquer les manques dont souffrent les bibliothécaires, inutile d'y revenir. D'autres plaintes concernent des locaux très satisfaisants mais bruyants ou victimes de l'effet de serre derrière de larges baies vitrées. Et aussi le manque de personnel qualifié - ce qui n'est pas tout à fait hors sujet : un personnel plus nombreux et bien formé permettrait d'utiliser mieux certains espaces !

Mais des bibliothécaires heureux, il en existe, et nous les avons rencontrés, dans des situations parfois bien différentes. Il suffit de les écouter : « Nous avons tout », « Il ne manque rien d'essentiel », « Espace multiplié par dix par rapport à l'ancienne bibliothèque. Accent mis sur la clarté et la perméabilité entre secteurs fictions/documentaires. Meilleures conditions pour accueillir les classes et la foule du mercredi... », « Malgré des moyens limités l'équipe de la bibliothèque municipale s'est complètement investie dans les animations en direction de la jeunesse. Ainsi la bibliothèque est partie prenante du réseau crèches - écoles - centres aérés - associations », Une médiathèque est prévue pour le début 1995 (19) », « Importance de plus en plus forte du nombre de lecteurs et de prêts en section jeunesse. Attention beaucoup plus grande des élus concernant cette section... »

2. Nous n'avons pas retenu trois réponses qui émanaient de bibliothèques de quartier de 60 m2ou moins. retour au texte

3. "A Survey of school and public children' librar> facilities: What librarians like, dislike and mosi want to change about their libraries." School Libra ry Media Quaterly, vol. 22, n° 2, Winter 1994. Article qui peut être consulté notamment au Centre national du livre pour enfants. retour au texte

4. Voir l'introduction de la brochure éditée par l direction du Livre en 1978, Bibliothèques munici pales: équipements mis en service depuis 1960. retour au texte

5. Op. cit. et sa continuation, Bibliothèques municipales : équipements mis en service 1974-1988. retour au texte

6. Et si par amour immodéré des chiffres nous extrapolions ? Si les 42 équipements de notre EPR cumulent un déficit de 8 276 m2, quel est le montant total du déficit de l'ensemble des 831 équipements mis en service entre 1960 et 1989 ? La réponse serait : environ 162 000 m2ou plus de 12 % du total proclamé (1 200 000 m2). retour au texte

7. Bibliotbèques municipales : construction, équipement / Direction du Livre et de la Lecture, 1974. Repris dans l'ouvrage de Marie-Françoise Bis-brouck : La bibliothèque dans la ville. Éd. du Moniteur, 1984 et, partiellement, dans celui de Jacqueline Gascuel : Un espace pour le livre. Éd. du Cercle de la librairie : 1994 (2e éd.). retour au texte

8. Cf. ci-dessous, p. 15, l'article de H. Jacobsen. retour au texte

9. Faut-il rappeler que depuis la parution des textes sur le concours particulier, il ne subsiste qu'un seul impératif, correspondant à la surface totale de l'équipement et non à celle de chacune de ses sections ? Mais les normes ont survécu dans les mémoires de la profession et des élus, même si elles sont appelées à être remplacées par des références - - ou peut-être une déréglementation totale. retour au texte

10. Une métropole régionale, une ville de banlieue parisienne et une petite ville de province (10 000 hab.), qui rayonne sur la campagne voisine. retour au texte

11. Cela dépend de sa localisation au sein du bâtiment... elle est souvent la salle des adolescents. retour au texte

12. Une salle spécifique est inutile puisque, aux heures scolaires, la section enfantine est fermée. En outre la bibliothèque évite tout ce qui peut la faire ressembler à l'école et l'accueil des classes se fait dans l'espace où sont rangés les documents... et dans celui où l'on raconte de belles histoires. retour au texte

13. Op. cit.. éd. de 1984, p. 44. retour au texte

14. Comme j'aime les chiffres, je convertis en moyenne nationale de durée d'utilisation et aboutis au chiffre dérisoire de 5 mn et 20 s. Peut-être est-ce encore beaucoup, l'EPR n'est pas vraiment représentatif! retour au texte

15. Ce besoin demeure si présent que l'on voit une salle de vidéo devenir salle du conte, et une bibliothèque qui, après avoir transformé la salle du conte en espace de documentation aspire à en recréer une nouvelle. retour au texte

16. Et si elle ne l'était pas, n'aurions-nous pas peur du feu, des cendres ? " Ferions-nous notre bois » au lieu de préparer l'histoire... retour au texte

17. Mes élèves d'ATD-Quart monde à qui je montrais la diapo de cette salle de R..., ont décrété que l'architecte avait sûrement fait de la prison et qu'il ne voyait plus le monde que comme un tentaculaire univers carcéral... retour au texte

18. Le prétexte : l'endroit est rarement fréquenté, il ferme bien. De plus il est près et on veut aller au plus vite... Une seule bibliothèque de l'EPR déclare disposer d'un lieu de rangement. retour au texte

19. Précisons que la bibliothèque date de 1936 et que le secteur enfants est logé au sous-sol. retour au texte