Index des revues

- Index des revues

Jeux de cartes

-

Branger, Danièle

Les documents sonores à la phonothèque nationale , p.75-78. -

Parmentier, Martine,

Raccah, Philippe

Entre silence et cacophonie, p.79-80. -

Gaschignard, Jean-Paul

Trois sources pour les notices de documents sonores, p.81. -

Thompson, Marie-Claude

L'image fixe , p.82-83. -

Duchemin, Pierre-Yves

Jeux de cartes, p.84-86. -

Massip, Catherine

La musique imprimée , p.87-88. -

Vayssade, Claire

Le traitement bibliographique des données informatisées , p.88. - * Le titre est parfois insuffisant et bien souvent « éclaté dans les marges ; il faut alors le reconstituer. Existe égale- ment la carte sans titre : il faut alors res- tituer entre crochets un titre qui rende compte le mieux possible du contenu du document ; le titre et le contenu de la carte proprement dite sont souvent complémentaires. Le titre indique le thème de la carte et la carte elle-même apporte des éléments d'identification géographique.

- * L'auteur, car sous ce terme simple en apparence, se cachent des réalités bien diverses. Tout d'abord, contrairement au livre, l'auteur principal d'une carte n'est pas celui qui a écrit le texte figu- rant sur la carte ou sur un éventuel ma- tériel d'accompagnement, mais celui qui a établi le dessin cartographique lui-même, donc le cartographe.

- * L'éditeur: sur les documents modernes, ne figure souvent qu'une seule mention et l'auteur est à la fois cartographe et édi- teur ; plus ardu est le cas où plusieurs organismes figurent sur le document : qui fait quoi ? Dans le cadre d'une biblio- graphie, il est pourtant essentiel d'identi- fier et de localiser l'éditeur ; de plus, quand une agence cartographique effec- tue un travail pour un autre organisme, la mention de copyright n'identifie pas forcément l'éditeur.

- * La date de publication: elle est sou- vent donnée sur les documents mo- dernes sans toutefois être bien mise en évidence. Il ne faut pas la confondre avec les autres dates figurant sur le do- cument : date de levé, d'élaboration du dessin cartographique, de révision, de traitement de l'image, etc. Sur les do- cuments anciens, très souvent non da- tés, une recherche sur le contenu du document (toponymie, réseau routier, frontières, etc.) permet de fournir une approximation toujours plus utile au lecteur que la désespérante mention [s.d.].

- * L lSEN: encore rare sur les documents cartographiques, il n'est pas utilisé dans la même logique que l'imprimé : un ISBN identifie normalement une édition et deux éditions du même texte (en poche et en club, par exemple) peuvent figurer en même temps en librairie ; dans le cas des documents cartographi- ques, une édition " chasse » l'autre et on n'a pas en même temps deux éditions disponibles d'un document représen- tant telle région par le même éditeur, c'est pourquoi les éditeurs cartographi- ques utilisent d'une édition à l'autre, parfois d'une année à l'autre le même ISBN qui identifie ainsi, non plus une édition, mais le document lui-même, un peu à la manière d'un code à barres.

- La zone des données mathématiques comporte trois éléments principaux : l'échelle qui est la fraction déterminant le rapport de taille existant entre une distance sur le document et la même distance sur le terrain ; ainsi, une carte de France à l'échelle de 1:5 000 000 peut être imprimée sur une feuille A4 (21 x 29,7 cm) alors que la France à l'échelle de 1:1000000 nécessite une feuille d'environ lm2 ! C'est pourquoi la mention d'échelle est obligatoire dans la description bibliographique : le lec- teur doit savoir si le document qu'il de- mande est une carte postale ou une « moquette de 24 m2.

- * La projection est le résultat de l'en- semble des opérations mathématiques nécessaires pour transposer sans trop de distorsions une surface sphérique sur une feuille de papier. La mention de projection est obligatoire quand elle figure sur le document ; dans le cas contraire, elle est omise car le biblio- thécaire ne peut réinventer les choix opérés par le cartographe.

- * Les coordonnées géographiques per- mettent de cerner avec la plus grande précision l'aire géographique représen- tée sur le document cartographique ; en outre, elles sont le meilleur moyen de gérer un système graphique en liaison avec la base de données textuelles. La mention des coordonnées est obliga- toire si elles figurent sur le document ; dans le cas contraire, il est recommandé de les chercher dans une source exté- rieure et le recours au fichier d'autorité géographique de BN-OPALINE... ou à l'index de l'atlas le plus proche permet bien souvent de se tirer honorablement d'affaire ! Il faut noter que, dans ce cas également, une approximation raison- nable est préférable à l'absence des données.

- * La vedette géographique est souvent l'accès principal au document cartogra- phique : la recherche d'un document représentant un lieu est plus courante qu'une recherche par auteur ou par thème. La vedette géographique est ainsi obligatoire : il est inconcevable qu'un document cartographique ne compte pas parmi ses accès la région qu'il représente. La vedette géographi- que comporte plusieurs éléments : un toponyme (le plus souvent une tête de vedette aussi précise que possible) ; une localisation pour permettre de le- ver toute ambiguïté quant à la perti- nence du nom de lieu choisi (on n'ima- gine pas le nombre d'Abbeville, de Na- zareth ou de Paris qui existent dans le monde...) ; un qualificatif pour préciser le toponyme en cas d'homographie ; des subdivisions géographique, théma- tique, chronologique ; une datation. Exemples : MAYENNE (Mayenne) - Urbanisme - 1945- 1990 MAYENNE (France; cours d'eau) MAYENNE (France; département) - Routes. 1993

- * Le type de traitement catalographique. La plupart (environ les deux tiers) des do- cuments modernes sont publiés sous forme de séries cartographiques, c'est-à- dire de suite fermées. Selon les re- commandations de l'ISBD (CM) et du fas- cicule de documentation AFNOR Z 44- 067, le traitement le plus adapté à ce type de documents reste le catalogage à ni- veaux, abandonné pour l'imprimé depuis quelques années. Il faut garder à l'esprit que le nombre de pièces composant ces séries est sans commune mesure avec les chiffres que l'on peut rencontrer dans le domaine des ouvrages imprimés : par exemple, la carte de France à l'échelle du 1:25 000 comporte 2 024 feuilles sans tenir compte des éditions différentes, la carte des États-Unis à l'échelle du 1:24 000 comporte plus de 57 000 feuilles, etc. ; c'est pourquoi le traitement à ni- veaux s'avère le moyen le plus pratique, le plus économique... et le plus élégant de traiter ces documents.

Jeux de cartes

Une réussite

Par Pierre-Yves DucheminAh bon... cela se catalogue «aussi, les cartes ? " Je n'aurais pas cru qu'on trouve aussi ma carte Michelin à la BN»... On entend (trop) souvent ces mots lors des dé- monstrations de BN-OPALINE. Certains ajoutent même d'un air entendu : « Oui... de toute manière, une carte, ce n'est rien de plus qu'un livre à plat. »

C'est à la fois un peu vrai et très faux ! Un peu vrai parce qu'une carte, comme beaucoup d'autres documents, possède des éléments bibliographiques habi- tuels ,, tels que, par exemple, un auteur, un titre, une édition, un éditeur, une date de publication, un format, une mention de collection éventuellement numérotée, un ISBN, etc. Très faux parce qu'une réduction aussi drastique ne prend pas du tout en compte la spé- cificité du document. Pourtant, cette spécificité est telle qu'elle nécessite une zone particulière de l'ISBD et des normes AFNOR, la zone 3 « particulière à certains types de document" ; en ou- tre, si une carte, comme les autres do- cuments, doit avoir un accès titre, un accès auteur, un accès sujet le cas échéant, elle doit avoir en plus, et c'est le plus souvent son accès principal, un accès géographique.

Si le document traité se réduisait à la « carte », le problème serait beaucoup plus évident à résoudre... mais, et c'est là une grande partie de son charme, le document cartographique est très poly- morphe : outre la carte qui elle-même se décline en document isolé, en série cartographique (66 % des documents modernes) ou en collection (20 %), on doit cataloguer des atlas (qui sont aussi des livres...), des notices d'accompa- gnement de cartes géologiques (la- quelle est le matériel d'accompagne- ment de l'autre ?), des panoramas, des documents manuscrits, des photogra- phies aériennes, des vues stéréoscopi- ques, des images de satellite, des globes, des sphères armillaires ou des planétaires (qui sont aussi des objets), des globes célestes (parfaites images virtuelles : où faut-il se placer pour ob- server l'univers sous la forme d'un globe céleste ? à droite ou à gauche de Dieu le Père ?), des astrolabes, sextants et au- tres instruments, plus récemment des CD-ROM cartographiques et bientôt, grâce à la nouvelle loi sur le dépôt légal, des systèmes d'information géographi- que, plus connus sous le nom de SIG. Toute cette énumération à la Prévert pour montrer qu'un catalogueur de do- cuments cartographiques ne s'ennuie ja- mais !

Il dispose d'un arsenal normatif bien fourni : l'ISBD (CM Cartographic mate- rial) (2eédition 1987), le fascicule de documentation AFNORZ 44-067 Catalo- gage des documents cartographiques: rédaction de la description biblio- graphique (2eédition 1991), la norme française homologuée AFNOR NF Z 44- 081 Catalogage, forme et structure des vedettes géographiques (1993) et le fas- cicule de documentation AFNOR Z 44- 068 Catalogage des documents cartogra- phiques, manuel d'application du fasci- cule de documentation Z 44-067 et de la norme NF Z 44-081 (à paraître en 1994).

Sans entrer dans le détail d'un manuel de catalogage, il est possible dans le ca- dre de cet article de brosser un rapide tour d'horizon des principales difficultés qui attendent l'apprenti catalogueur de documents cartographiques.

Les documents modernes sont presque exclusivement établis par des collecti- vités qui, souvent, n'apparaissent que sous forme de sigle non développé et qui sont parfois difficiles à identifier (quand c'est l'IGN ou le BRGM, on a des chances de trouver facilement !). Le problème peut se corser quand plu- sieurs organismes figurent sur le docu- ment et que rien n'indique que l'un soit dépendant de l'autre...

Sur les documents anciens, des noms figurent souvent... mais qui est le car- tographe, qui est le graveur, qui est l'éditeur-imprimeur-libraire ? Enfin, comble de l'horreur, la carte anonyme, plus fréquente qu'on ne l'imagine.

Bien souvent, l'échelle figure sur les do- cuments modernes, que ce soit sous forme de fraction, de locution ou d'échelle graphique. Lorsque la men- tion d'échelle ne figure pas sur le do- cument, une simple règle de trois per- met d'obtenir une approximation très suffisante pour les besoins catalogra- phiques.

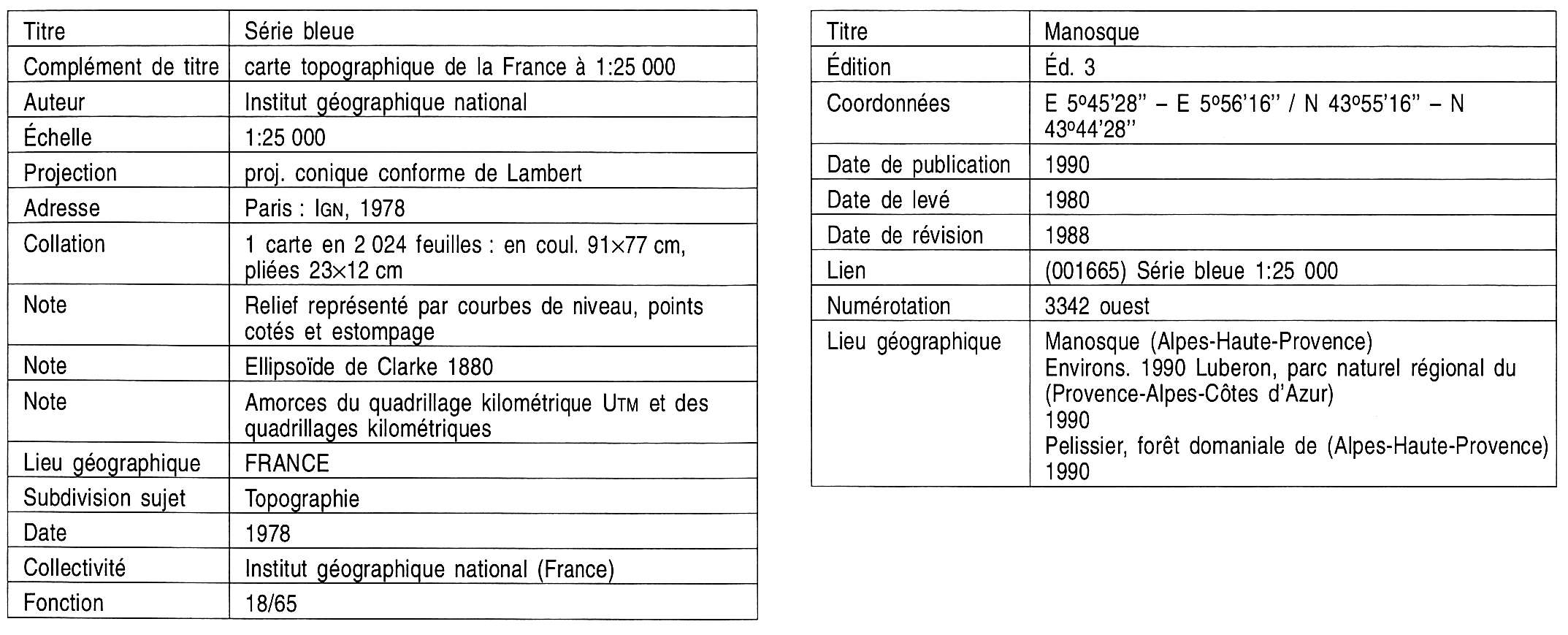

Dans un premier niveau, sont trans- crites les informations communes à tous les documents composant la série, par exemple auteur, titre global, échelle, projection, format, représentation du relief, date de début de la série, notes générales, etc.

Dans un second niveau, sont transcrites les informations particulières à la feuille que l'on traite, par exemple titre propre, numérotation, édition, date de contenu, date de publication, coordonnées géo- graphiques, vedette géographique, etc. et lien vers la notice de premier niveau.

Le format INTERMARC est capable de gé- rer parfaitement le lien existant entre une feuille fille,, et la description gé- nérale de la série transcrite dans une notice « mère ». A l'interrogation, le sys- tème est capable de croiser des don- nées figurant dans des niveaux diffé- rents. Il est également possible, à partir d'une » fille » de remonter à la « mère ou bien, en partant de la » mère de feuilleter l'ensemble des « filles ».

Mars 1994