Index des revues

- Index des revues

Voyage en Lémurie

-

Manifeste de l'UNESCO sur la bibliothèque publique, p.70-72. -

Chauveinc, Anne

Voyage en Lémurie, p.73-74. -

Burgetova, Jarmila,

Payen-Faucher, Marie-Eve

La bibliothéconomie tchèque en transition , p.75-76. -

Chauveinc, Marc

Le système de coupons ifla , p.77-78. -

Zillhardt, Sonia

Comment monter un projet communautaire ?, p.79-80. -

de Miribel, Marielle

Etat des lieux de la coopération en Ile-de-France, p.81-82. -

Danset, Françoise

Séminaire sur la coopération internationale, p.83-84.

Voyage en Lémurie

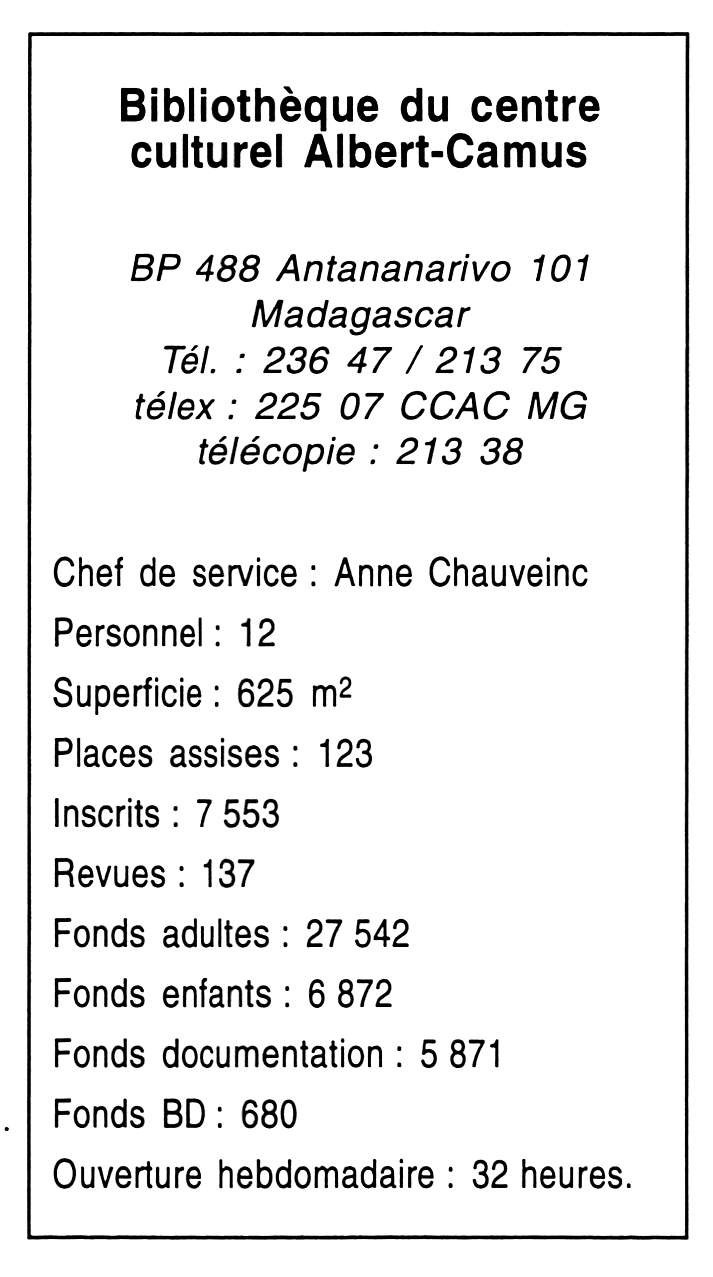

La bibliothèque du centre culturel Albert-Camus

Par Anne Chauveinc, Bibliothécaire centre culturel Albert-Camus de TananariveL'aventure n'est pas seulement dans les livres

En ce matin d'octobre 1992, lorsque l'avion d'Air France se pose sur l'aéroport international d'Ivato (prononcer Ivatou), j'éprouve un sentiment mêlé de joie et d'angoisse. Je n'ai aucune idée de ce qui m'attend sur cette île-continent, l'île rouge, autrement dit Madagascar. Seule certitude : je suis nommée bibliothécaire au centre culturel : l'aventure n'est plus seulement dans les livres !

Antananarivo (le o final ne s'entend pas), Tana pour les branchés, est la capitale trop vite grandie d'un pays de treize millions d'habitants. Après une période de soubresauts, un régime démocratique et libéral se met lentement en place.

Le centre culturel Albert-Camus est un des maillons de la présence culturelle française à Madagascar. Il a vu le jour en 1962, au lendemain de l'indépendance ; ses autorités de tutelle sont le ministère français de la Coopération et, à Tana, la Mission de coopération et d'action culturelle. Situé sur l'avenue de l'Indépendance, là où bat le coeur de la ville, le CCAC est comme un point cardinal : chacun le reconnaît même s'il n'a jamais franchi le seuil de l'entrée.

Cette porte, je vais l'ouvrir pour vous. Commençons la visite ! La vocation première de la bibliothèque est la lecture publique, à laquelle elle répond avec un fonds de plus de quarante mille ouvrages, répartis entre cinq sections : prêt adultes, section enfants, section documentation, presse et bédéthèque.

A ma connaissance, le réseau des bibliothèques publiques à Tananarive n'a guère connu d'évolution depuis les années soixante. Cette situation explique, en partie, le nombre de nos lecteurs inscrits (7 553) et le montant cumulé des prêts et consultations (plus de 200 000).

Un vaste projet de réhabilitation du centre était déjà en cours lors de mon arrivée. La bibliothèque était protégée du vent et de la pluie par une simple bâche. Madagascar est un pays de cyclones et la saison des pluies surprend par sa violence. J'allais en faire l'expérience...

Un matin, j'arrive pour constater que toute la bibliothèque est inondée et pour voir le personnel, pieds nus et impavide, en train d'évacuer l'eau. Apparemment, l'effet de surprise était plus grand pour moi que pour eux. Question d'habitude ! J'ai aussitôt réalisé que la règle numéro un pour tout bibliothécaire de centre culturel était : s'adapter au terrain et relever ses manches ! Ainsi, une de mes premières tâches a été d'éponger, avant l'arrivée du public, l'eau tombée pendant la nuit. Heureusement le chantier est enfin achevé et le nouveau visiteur peut admirer un lieu clair, spacieux, aux peintures éclatantes et au mobilier neuf.

Un second principe s'est rapidement imposé au vu de certains livres datant des années cinquante ou n'ayant pas été empruntés depuis 1968 ! Il fallait entreprendre une vaste opération de désherbage avec, en parallèle, une rénovation du fonds par les achats. La situation économique actuelle ne permet pas aux libraires de la place de fournir un organisme tel que le CCAC. Il faut donc patienter six mois entre le traitement d'une commande adressée au ministère de la Coopération et sa réception. Une autre solution consiste à faire des commandes directes auprès de fournisseurs tels que Sous la lampe ou l'Appel du livre. En tout état de cause, la bibliothèque dispose d'un budget global de fonctionnement confortable auquel il faut ajouter d'importantes dotations automatiques.

L'épopée du XXesiècle, en ce qui concerne nos établissements, est à n'en pas douter l'introduction de l'informatique. La bibliothèque du CCAC a connu une première révolution en 1987 avec MOBIPRET. Cette installation, sommaire, était essentiellement destinée à résoudre les flux de lecteurs et de documents et il n'était pas prévu de catalogue. Entre la décision du Ministère de doter la bibliothèque d'un système intégré et l'installation effective d'OPSYS, quatre années ont passé. Le matériel a été installé en février 1994 et nous connaissons actuellement l'étape la plus longue qui est la saisie du fonds. Nous utilisons le CD-Rom de la Bibliothèque nationale pour récupérer les notices auxquelles nous rajoutons nos propres vedettes matières et indices Dewey. La solution donne toute satisfaction en allégeant le travail de catalogage et surtout en diminuant les erreurs.

Les animations proposées par la bibliothèque visent essentiellement le jeune public. Profitant de l'ouverture d'une salle polyvalente, nous avons mis en place un atelier d'expression écrite et orale qui attire, le mercredi après-midi, les futurs lauréats de Questions pour un champion ! Et la semaine se termine en douceur avec l'Heure du conte : c'est l'occasion non seulement d'amener les enfants à la lecture mais aussi de les sensibiliser au respect du livre.

La bibliothèque idéale...

Convivialité des locaux, mise à jour régulière des ouvrages, technologie informatique, équipe efficace : est-ce le portrait de la bibliothèque idéale ? En l'occurrence, les points négatifs, ou du moins insatisfaisants restent nombreux. Au premier rang desquels je mentionnerais la difficulté d'assurer une formation continue du personnel malgache (malgré les besoins et les capacités) ainsi que, plus terre à terre, l'absence d'un système antivol.

Mais la critique la plus souvent émise à l'encontre de la bibliothèque concerne l'état des documents qui sont manipulés, il est vrai, avec un soin tout relatif. Nous en arrivons à une situation quelque peu absurde où, pour préserver un livre, nous sommes dans l'obligation de le mettre au centre de documentation ! Le public, en majorité malgache, est jeune (scolaires, étudiants). C'est un lectorat tout à fait éclectique, qui apprécie les livres sur le scoutisme et l'astrologie autant que sur la politique française et l'informatique. Les livres les plus prisés sont le Livre des records ou l'Encyclopédie des inventions.

Dans le paysage actuel de la lecture publique à Madagascar, la bibliothèque du centre culturel Albert-Camus tient une place importante, voire prédominante. Il serait souhaitable qu'une volonté politique nationale se fasse jour et prenne la décision de mettre en place un réseau de bibliothèques publiques sur tout le territoire malgache. Paradoxalement, la couverture documentaire semble mieux assurée grâce à l'existence de deux organismes : le Centre d'information et de documentation scientifique et technique (CIDST) et le Centre d'information technique et économique (CITE).

La visite s'achève pour ceux qui ont bien voulu me suivre... Pour moi, et à ma grande satisfaction, l'aventure continue quelque temps encore. A bientôt !