Index des revues

- Index des revues

Le chercheur dans la bibliothèque

-

Baroche, Christiane

Lire, ah !..., p.14-15. -

Chaintreau, Anne-Marie,

Lemaître, Renée

Portraits de lecteurs dans les oeuvres de fiction, p.16-21. -

Lévy, Simone

Lectures de bibliothécaires, p.23-24. -

Gascuel, Jacqueline

Je n'ai jamais appris à lire, p.25-27. -

Irigoyen, Marie-Christine,

Van Besien, Hugues

Quel avenir pour les réseaux urbains ?, p.28-31. -

Padiou, Hubert

Le chercheur dans la bibliothèque , p.32-35. - Si le chercheur doit trouver dans une telle bibliothèque la documentation spécialisée, nationale et internationale, dont il a besoin dans sa propre discipline, il en attend aussi un élargissement du champ de vision (ce que l'un d'entre eux traduit par la largeur du compas »). Les suggestions peuvent provenir de champs disciplinaires différents et leur rencontre permettre des rapprochements inattendus et féconds.

- Les acquisitions doivent dépendre, dans une mesure significative, de l'initiative des utilisateurs. Les chercheurs sont sensibles au fait de pouvoir intervenir sur les décisions d'achats (5) . L'idéal serait, à la limite, que la bibliothèque soit alimentée à leur demande, ce qu'exprime sans ambages l'un d'entre eux: - Qu'elle achète sous huitaine les livres dont j'ai réellement besoin. Pour être légitime, cette exigence, exprimée sans considération des contraintes gestionnaires, pourra paraître irréaliste au professionnel.

- Du fait des conditions particulières d'admission, la bibliothèque de recherche est perçue comme un lieu préservé. Elle n'est pas envahie, comme les bibliothèques publiques ou universitaires, par des utilisateurs aux besoins tout à fait différents de ceux des chercheurs. Les conditions d'accueil et de travail y sont donc meilleures et le rapport clientèle/ressources plus favorable. La communication des documents n'est pas soumise aux règles observées dans d'autres bibliothèques (à la MSH, on peut demander en consultation autant de documents que l'on souhaite, sans limitation de nombre). On se trouve en quelque sorte devant cette équation fort peu orthodoxe du point de vue du service public mais néanmoins réaliste : moins d'usagers égale plus de ressources. [...]

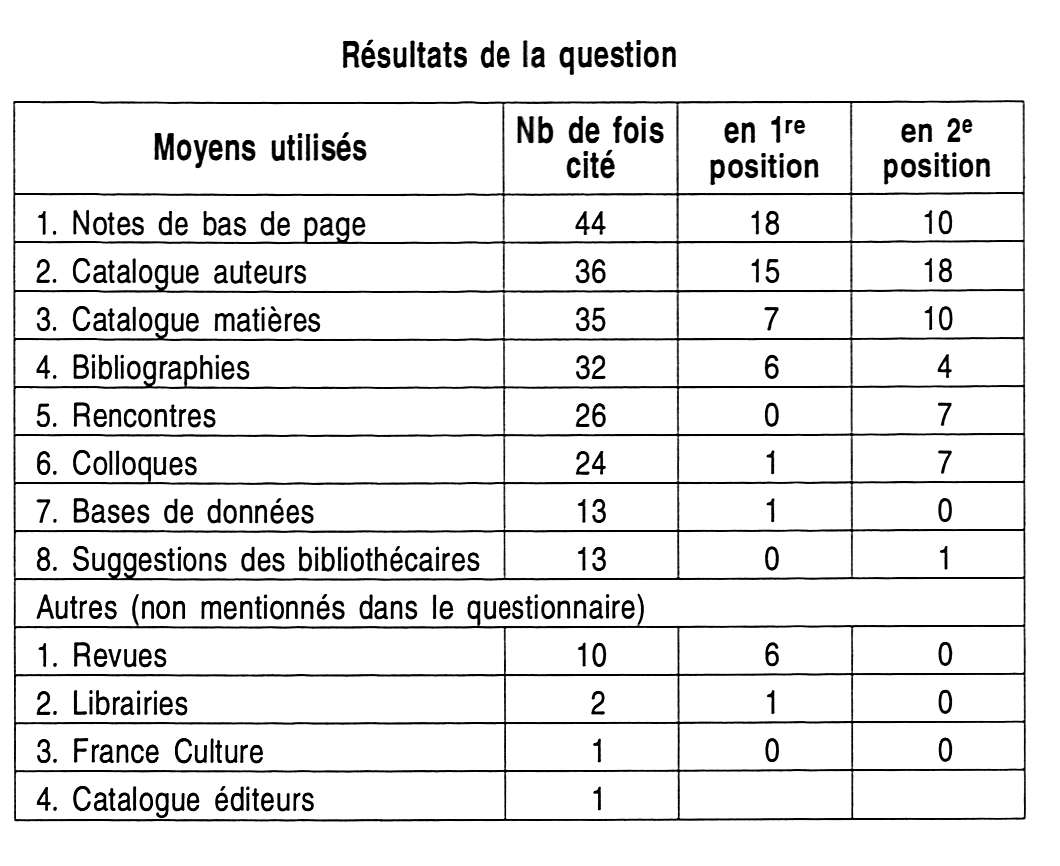

- « les notes en bas de page et les bibliographies de fin d'ouvrages et d'articles jouent un rôle de premier plan dans l'établissement de la bibliographie. On est renvoyé à l'effet boule de neige bien connu (la documentation se nourrissant en quelque sorte d'elle-même). La bibliothèque comme lieu de recherche, avec ses fichiers et ses ouvrages de référence, se trouve de cette manière contournée. Si l'on met ce résultat en parallèle avec celui du catalogue auteurs, on voit se préciser l'usage suivant : le chercheur arrive avec sa liste de références qu'il va vérifier au catalogue auteurs, le rôle de la bibliothèque se bornant à lui fournir les documents qu'elle possède. On ne peut exclure toutefois que la consultation du catalogue auteurs soit aussi un moyen de découvrir, par recoupements volontaires ou par simple hasard, de nouvelles références, et puisse conduire à une nouvelle recherche.

- « Le fichier matières paraît largement consulté. Donne-t-il pour autant satisfaction à ses utilisateurs ? La question a été posée au cours des entretiens. A une exception près, aucune des personnes interrogées ne s'en déclare pleinement satisfaite. On obtient les appréciations suivantes : « trop général », insuffisant dans mon domaine », "ne répond pas vraiment à la questionposée », « permet peu de découvertes ».Son utilité n'est pas pour autant remiseen cause. Deux personnes indiquents'en servir en début de recherche, pour« dégrossir un sujet. L'orientation dulecteur au moyen des renvois est ap-préciée. Un chercheur considère que sile catalogue est dépourvu de « valeurépistémologique ,, il est possible del'adapter à sa propre vision, et de capterle fonds de ressources qu'il représenteà son profit. Un autre déclare s'en servirpour des recherches privées, mais nonà des fins de recherches ; dans ce cas,il lui préfère le catalogue d'une biblio-thèque spécialisée dans son domaine,avec sa classification géographique trèsfine bien adaptée à ses besoins.

- « Les répertoires et bibliographies. Si la bibliothèque est riche en ouvrages de référence, les chercheurs sont loin d'en faire une utilisation systématique. Cette rubrique incluait l'ensemble des ouvrages de référence, généraux et spécialisés, courants et rétrospectifs, sans qu'il soit possible d'en distinguer les usages. Les appréciations recueillies à leur sujet au cours des entretiens varient énormément d'un domaine à l'autre. Il est donc très difficile de formuler un jugement détaillé. Pour interpréter de manière satisfaisante les résultats, il aurait fallu procéder à une enquête discipline par discipline...

- l'absence de sélection et d'évaluation (tout est mis sur le même plan). Face à une offre pléthorique, le problème du chercheur est précisément celui du tri : il s'agit de repérer dans la masse de la production courante les articles (proportionnellement peu nombreux) qui offrent une perspective nouvelle ou intéressante, les vraies ressources se situant le plus souvent à la marge ;

- la classification et les mots-clés ne sont pas adéquats (exemple : le concept d'"altruisme » en psychologie sociale est-il vraiment opératoire ?) ;

- le retard dans le signalement des documents.

- « Les rencontres et contacts informels avec les collègues sont cités avant les colloques et séminaires. Toutefois, on peut estimer que ces différents moyens se recoupent largement, l'important étant, dans l'un et l'autre cas, le rôle joué par le milieu de recherche.

- « Les bases de données. On peut se demander si l'offre ne contribue pas, dans ce domaine comme dans d'autres, à créer l'usage. Rappelons que la possibilité de consulter des bases de données, notamment au moyen de CD-Rom, figurait parmi les attentes relevées plus haut (dans les réponses à la question 8).

Le chercheur dans la bibliothèque

Par Hubert Padiou, Conservateur bibliothèque universitaire de Paris-VDu généalogiste amateur à l'étudiant en maîtrise jusqu'au professeur au Collège de France, le public de ceux qui se considèrent chercheurs recouvre des situations très diverses, et fort peu comparables. L'usage du mot connaît une inflation qui ne facilite pas l'approche du problème. [...] A la différence des bibliothèques universitaires, les bibliothèques de recherche en sciences humaines et sociales ont pour vocation principale d'être au service de la recherche et des chercheurs qui en sont les artisans. On s'interrogera sur les caractéristiques de ce public, confronté à une masse d'informations de plus en plus difficile à maîtriser. Comment les chercheurs s'y prennent-ils pour retrouver les documents dont ils ont besoin ? Quelles sont leurs sources d'information privilégiées ? Qu'attendent-ils des bibliothèques et comment celles-ci peuvent-elles les aider? [...]

Il était indispensable de recueillir l'opinion des utilisateurs, ce que nous avons fait au moyen d'un questionnaire (3) . Nous avons mené parallèlement une série d'entretiens avec les chercheurs eux-mêmes dans le but de préciser les questions posées et d'obtenir des appréciations plus fines. [...]

Le public et ses attentes

L'analyse qui suit s'appuie sur les réponses apportées à la question : » Qu'est-ce que vous attendez de la bibliothèque ? » Il s'agissait d'une question ouverte, formulée d'une manière très générale, et qui laissait donc libre cours à la formulation des opinions les plus diverses. Afin de faciliter l'analyse des résultats, on a procédé à un regroupement des réponses, sur la base des occurrences relevées au cours du dépouillement (leur nombre est indiqué entre crochets).

On peut ramener l'ensemble des indications fournies à trois types d'attentes. Il y a d'abord celles - les plus fréquemment exprimées - qui portent sur les ressources de la bibliothèque. Dans ce domaine, la demande est considérable, voire dans un certain nombre de cas, illimitée (« Tout », « toutes les publications d'une bibliothèque de recherche » (4) [7]). Elle concerne à égalité les livres et les périodiques [17]. L'accent est mis, dans l'un et l'autre cas, sur l'actualité et le suivi des acquisitions (des ouvrages « récents », « à jour [11]) ainsi que sur la pertinence des choix documentaires [7] ; le critère de rareté (des revues qu'on ne trouve pas ailleurs [4]) paraît déterminant pour les périodiques ; un niveau de spécialisation s'impose pour les ouvrages (des « ouvrages étrangers spécialisés [2]). Les collections doivent former un ensemble cohérent et homogène, si possible sans lacunes [3] ; le champ de vision doit être large et permettre une approche interdisciplinaire [2]. Viennent ensuite les attentes portant sur l'information bibliographique [8], l'aide à la recherche [2] et l'accès au document [6], qui passent par les catalogues et les ouvrages de référence classiques, mais aussi par des moyens moins traditionnels (CD-Rom, bases de données). Cependant, la bibliothèque est aussi perçue comme un endroit propice au travail et à la réflexion [6] : warm welcoming place for réfection ; l'importance du « cadre de l'accueil, ainsi qu'un certain nombre de commodités d'usage (horaires, photocopies) [5] sont soulignées (notons au passage la revendication insistante d'un chercheur pour un coin fumeurs »). L'exigence de calme et de silence paraîtrait naturelle, si ce n'était la constance avec laquelle elle est rappelée [5].

Ces attentes générales ne font pas apparaître des aspects plus spécifiques aux bibliothèques de recherche, telles que nous avons pu les faire préciser au cours des entretiens.

Les moyens de repérage des documents

Quels sont les moyens utilisés par les chercheurs pour repérer, dans la masse des documents mis à leur disposition, ceux qui peuvent intéresser leurs recherches ? Il était demandé d'établir un ordre de classement entre huit rubriques, d'autres pouvant être ajoutées à la liste, non limitative, qui était proposée. L'intérêt de la question était de voir en particulier comment les chercheurs établissent leur bibliographie et si les moyens de référence mis à leur disposition leur servent réellement (cf tableau).

Ces résultats appellent les commentaires suivants :

Les bibliographies analytiques courantes (ou abstracts) issues de bases de données informatiques, suscitent, lors des entretiens, des opinions qui peuvent être très critiques (un chercheur les juge « ineptes », voire canularesques », sans utilité ni même de raison d'être). Parmi les reproches qui leur sont faits, nous avons relevé les points suivants :

Les « abstracts sont considérés moins comme des outils de recherche que comme des moyens de vérification, par exemple, pour s'assurer d'une référence, au moyen d'un index, lors de la rédaction. Les psychologues et les sociologues en ont une opinion plus favorable que les historiens ou les philosophes.

Parmi les autres moyens indiqués par les répondants, les revues sont classées largement en tête. Dans les entretiens, leur rôle dans la recherche apparaît très important (6) . Outre les notes et bibliographies de fin d'articles (qui entrent probablement pour une bonne part dans la rubrique déjà évoquée) et les revues de sommaires, il faut souligner l'intérêt présenté par les comptes rendus, ainsi que les revues de question qui brossent l'état de la bibliographie sur un sujet donné. Le genre est pratiqué surtout dans les pays anglo-saxons sous le nom de bibliographical essay. Les comptes rendus sont particulièrement prisés : rédigés par des collègues appartenant à la même discipline, ils mettent en oeuvre des catégories de jugements et de pensée qui sont celles du chercheur et dans lesquelles celui-ci se retrouve pleinement, le système de référence étant le même. Le souci du lecteur s'y manifeste à travers la clarté intellectuelle de l'exposé. Ce rôle de premier plan joué par les revues explique l'intérêt porté au présentoir qui en permet l'accès direct. Un chercheur le qualifie de vitrine des sciences sociales ».

Le rôle du bibliothécaire : le point de vue des chercheurs

Quelle que soit l'importance relative accordée par le chercheur aux différents outils mis à disposition, c'est à lui de déterminer l'usage qu'il peut en faire et d'intégrer les résultats de sa recherche à son alchimie personnelle. Reste à préciser le rôle du bibliothécaire. Peut-il aider au travail de démêlage, et de quelle manière ? La dernière question (« Quel peut être, selon vous, le rôle du bibliothécaire dans le cours de votre recherche ? ») était censée apporter des éléments de réponse. Pour l'analyse des résultats de cette question ouverte, on a procédé comme précédemment par regroupement, en relevant systématiquement les occurrences de la même idée (7) .

Les réponses vont du point de vue minimaliste : « aucun rôle [1] au point de vue maximaliste: « grand [1], et même « immense sans plus de précision [1]. Heureusement, il existe des réponses plus nuancées. Le rôle le plus fréquemment reconnu au bibliothécaire est celui de guider et d'orienter le chercheur

[10], ce qui se traduit de plusieurs manières : information sur le fonctionnement de la bibliothèque [5], notamment sur les procédures de consultation et de prêt, ainsi que sur les outils documentaires ; aide à la recherche bibliographique [9], en particulier dans la première étape du travail [2], ceci incluant la recherche sur ordinateur [3] (« les bibliothécaires se chargent de le faire à ma place"); orientation vers d'autres bibliothèques [9] : c'est le pilotage à travers le réseau. Le professionnalisme du bibliothécaire est jugé sur la manière dont il répond à ces attentes ; il implique une bonne connaissance des fonds [4] et de l'environnement documentaire. Son rôle consiste également à fournir les documents recherchés [4], à acquérir de nouveaux ouvrages [3] ; une collaboration est souhaitée à ce niveau [2]. Dans un cas précis, elle se réduit à la fonction suivante : avant tout mettre en oeuvre la commande de livres et périodiques à la demande du chercheur ». On est renvoyé à l'hypothèse évoquée plus haut à propos du catalogue auteurs : la bibliothèque est essentiellement pourvoyeuse de documents et le bibliothécaire réduit à la fonction de prestataire, de service. Dans d'autres cas, l'accent est mis sur l'accueil et la forme de la réponse : renseigner aimablement [2] et avec précision [3], prêter une oreille attentive aux demandes qui lui sont adressées [1], assurer le confort moral du lecteur. On touche ici à des besoins que l'on pourrait qualifier d'immatériels, reposant sur la qualité de la relation personnelle qui peut s'établir entre le bibliothécaire et le chercheur.

Partant d'une hypothèse optimiste, la question, telle qu'elle était formulée, suggérait l'idée que le bibliothécaire pourrait influer, d'une manière ou d'une autre, sur le déroulement de la recherche. Aucun des répondants ne l'a considéré de cette façon. La question a été en quelque sorte banalisée pour devenir simplement : quel est le rôle du bibliothécaire dans la recherche ? Ce glissement du particulier au général peut avoir en soi valeur de réponse. Les commentaires qui suivent seront directement inspirés des remarques parfois très fines relevées au cours des entretiens.

La recherche proprement dite est considérée par le chercheur comme son affaire personnelle. C'est à lui que revient la tâche d'explorer et d'exploiter les documents qui sont mis à sa disposition. Pour une part qui reste à déterminer, le travail se fait à domicile, avec des matériaux qui ne proviennent pas seulement de la bibliothèque, considérée comme une source de documentation parmi d'autres. Le bibliothécaire, aurait-il lui-même une expérience de la recherche (8) , ne saurait se substituer au chercheur. Il ne peut y avoir de ce point de vue de complicité absolue entre les deux. On attend d'abord du bibliothécaire qu'il signale, oriente, dépanne sur un point précis. Son aide ponctuelle, mais répétée, peut faire gagner un temps précieux. Par son savoir-faire comme par ses connaissances, il peut contribuer à réduire ce qu'un chercheur appelle le "décalage entre l'institution bibliothèque et le développement paradoxal d'une recherche » mais il n'a pas prise sur la recherche elle-même (9) . [...]

Conclusion

(Retournons ici aux points de la conclusion de ce travail.)

L'enquête n'indique pas l'utilisation faite par les bibliothécaires des ouvrages de référence. Or ils sont les premiers à s'en servir pour la constitution d'un fonds ou les acquisitions courantes, mais aussi pour les besoins quotidiens du service public. L'aide au lecteur passe par la connaissance et l'exploitation de ces outils. Si nous écoutons les bibliothécaires, voici par exemple ce qu'ils nous disent : tel chercheur qui désirait trouver les références précises d'un texte d'un théorème de mathématiques énoncé par les Grecs a pu être dépanné - grâce à la Realenzyclopâdie der klassischen Alterumwissenscbaft de Pauly. Un médecin spécialiste de gastro-entérologie s'enquérait d'un texte de Freud concernant une pathologie intestinale ; il l'a repéré dans The Index of Psychoanalytic Writings de Grinstein (10) , etc.

On peut mesurer l'utilité du service rendu à la reconnaissance manifestée par les chercheurs, par exemple quand ils offrent leur ouvrage à la bibliothèque ou au bibliothécaire avec une dédicace flatteuse, ou dans les remerciements adressés dans la préface, pratique courante semble-t-il aux États-Unis, moins en France (11) . L'aide apportée par le bibliothécaire est d'autant plus appréciée qu'elle porte sur un domaine où le chercheur n'est pas expert. Le dialogue peut déboucher sur une véritable coopération (12) , qui s'appuie sur le réseau vivant des relations personnelles que le bibliothécaire a pu constituer avec les lecteurs, mais aussi avec les collègues d'autres institutions, et qui passe par la parole.

2. Ce travail a été conçu et réalisé avant le développement que connaissent aujourd'hui les réseaux de la recherche et tout spécialement Internet. retour au texte

3. Le questionnaire a été distribué très largement, le nombre de réponses reçues s'est élevé à 51. Dix-huit entretiens ont eu lieu avec des interlocuteurs rattachés à des institutions très différentes. retour au texte

4. On pourrait, à partir de ces réponses, dessiner les contours d'une bibliothèque idéale, qui serait l'exact contrepoint de la . mauvaise. bibliothèque décrite par Umberto Eco dans De Bibliotbeca (L'Échoppe, 1986) : - ouverte vingt-quatre heures sur vingt-quatre, on y trouverait tout ce qu'on y cherche en libre accès, l'emprunt y serait facile et sans limite, la photocopie gratuite et à volonté. Elle serait approvisionnée dans les trois jours qui suivent la demande... - retour au texte

5. L'expérience en montre toutefois les limites. Les demandes formulées portent en général sur des besoins très précis. Il revient au bibliothécaire, qui possède la vision d'ensemble du fonds, de rétablir l'équilibre entre les demandes personnelles exprimées ponctuellement et la cohérence des collections. retour au texte

6. Il faudrait faire la part des abonnements personnels - et d'une manière générale, évoquer le rôle joué par la bibliothèque personnelle du chercheur. retour au texte

7. Le chiffre entre crochets en donne la fréquence. retour au texte

8. Certains sont titulaires d'une thèse, ou ont une thèse en cours. retour au texte

9. Ce sont les militaires qui font la guerre et ce sont les médecins qui soignent après diagnostic bien posé. Ils ne demandent rien aux bibliothécaires pour faire la guerre et soigner ; car eux seuls savent ce qu'ils veulent chercher à savoir. Car eux seuls sont mentalement préparés à saisir au vol tout élément qui, à tous autres yeux et esprit que les leurs, est étranger à leur recherche. Car ils ignorent, avant que leur esprit ne s'en saisisse, que tel élément est utilisable de telle façon grâce à un mixage, une modification, un complément avec du déjà connu. Et il en va ainsi dans tous les domaines de la recherche. (René Fillet, Le bibliothécaire, le chercheur et le hasard. dans Documentaliste-Sciences de l'information, mai-juin 1992, vol. 29, n° 3, p. 157. Extrait du débat : La bibliothèque de demain .). retour au texte

10. Alexander Grinstein, The Index of Psychoanalytic Writings- New York : International University Press, 1956-1975; 14 vol. retour au texte

11. Certaines bibliothèques en constituent un florilège. Ce fut le cas de la BDIC à une certaine époque. retour au texte

12. Nous renvoyons ici au compte rendu de la journée d'étude du 28 novembre 1987 organisée par l'ABF sur le thème : - Bibliothécaires, chercheurs : quel dialogue ? - (in Bulletin d'informations de l'ABF, 1" trimestre 1988, n° 138, pp. 61-66). retour au texte