Index des revues

- Index des revues

BRISE, ses professionnels et ses lecteurs

-

-

Interventions des représentants des administrations centrales

-

Arot, Dominique

Dominique Arot, p.12-15. -

Jolly, Claude

Claude Jolly, p.15-16. -

Belaval, Philippe

Ou en est la Bibliothèque nationale de France ?, p.16-18.

-

Arot, Dominique

-

Dousset, Emmanuel

Le réseau stéphanois , p.19-20. -

Lenoir, Monique

BRISE, ses professionnels et ses lecteurs, p.21-31. -

Rouhet, Michèle

REDOC, p.33-35. -

Guitart, Cécil

Perspectives pour REDOC, p.37. -

Stone, Peter

Des communautés bien informées, p.38-43. -

Beaudiquez, Marcelle

La bibliothèque nationale de france et ses partenaires , p.44-46. -

Rapatel, Livia,

Richard, Hélène

Le réseau documentaire bisontin , p.47-49. -

Voltzenlogel, Bernard

Les réseaux départementaux de lecture publique , p.50-52. -

Melot, Michel

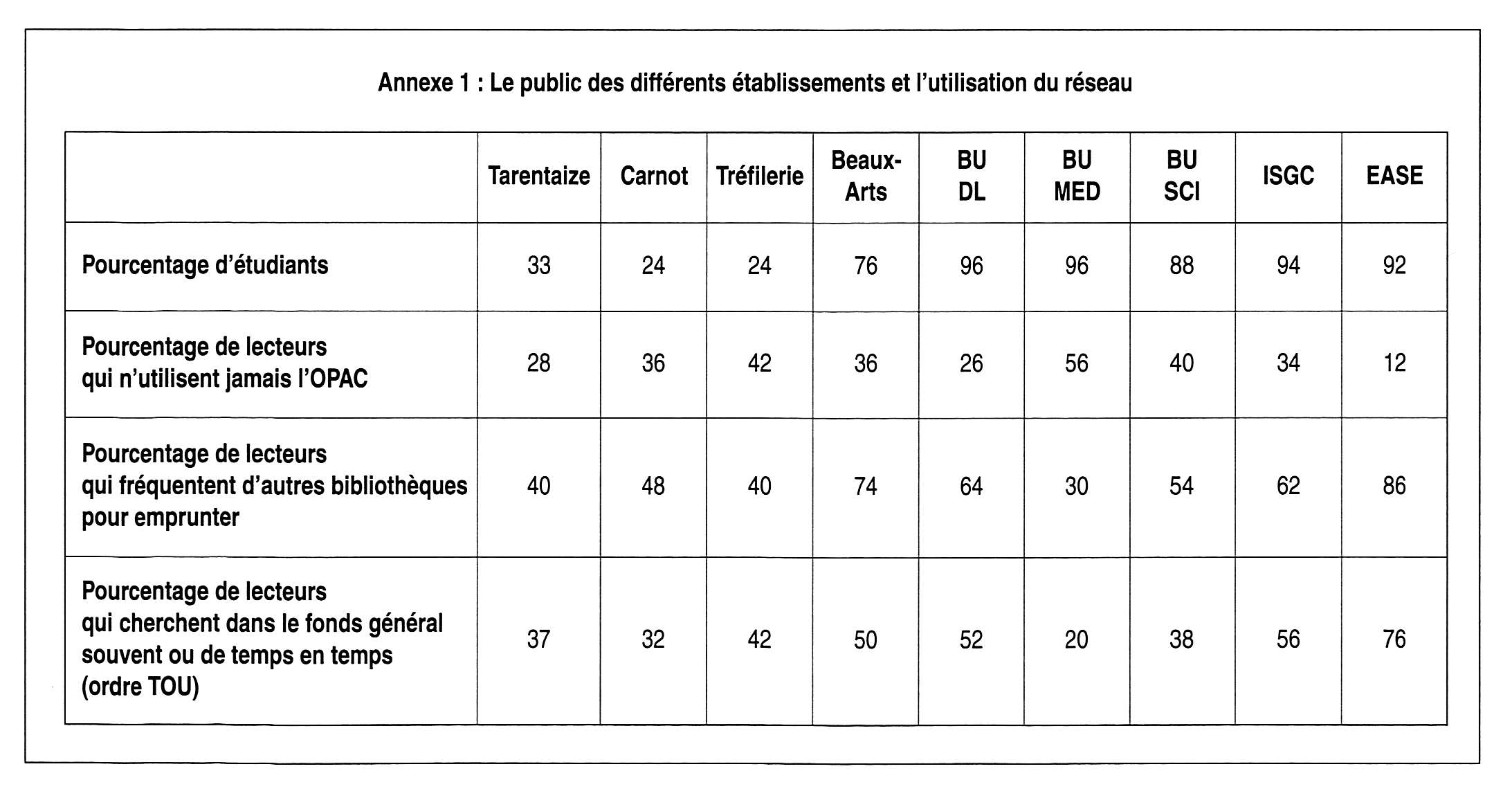

Synthèse des travaux du congrès, p.53-55. - de EASE vers : 1 Tarentaize, 2 École des Beaux-Arts, 3 bibliothèque universitaire Droit/Lettres, 4 Carnot ;

- de ISGC vers : 1 bibliothèque universitaire Droit/Lettres, 2 Tarentaize, 3 Carnot ;

- de la bibliothèque universitaire vers : 1 les trois sites entre eux, 2 Tarentaize, 3 Carnot, 4 Tréfilerie ;

- de Tarentaize vers : 1 Carnot, 2 bibliothèque universitaire Droit/Lettres, 3 Tréfilerie ;

- de Carnot et Tréfilerie vers : 1 Tarentaize, 2 les annexes entre elles, 3 bibliothèque universitaire Droit/Lettres, 4 École des beaux-arts ;

- de l'École des beaux-arts vers : 1 Tarentaize, 2 bibliothèque universitaire Droit/ Lettres, 3 EASE, 4 Musée.

BRISE, ses professionnels et ses lecteurs

Par Monique Lenoir, Bibliothèque universitaire de Saint-ÉtienneLe réseau des bibliothèques stéphanoises, BRISE, regroupe des établissements de taille et de type différents partageant le même système informatique. Son objectif principal est d'améliorer la qualité du service rendu au public stéphanois en facilitant l'accès à la documentation de l'ensemble des établissements. Après plus de quatre ans de fonctionnement il était nécessaire de vérifier si cet objectif était atteint.

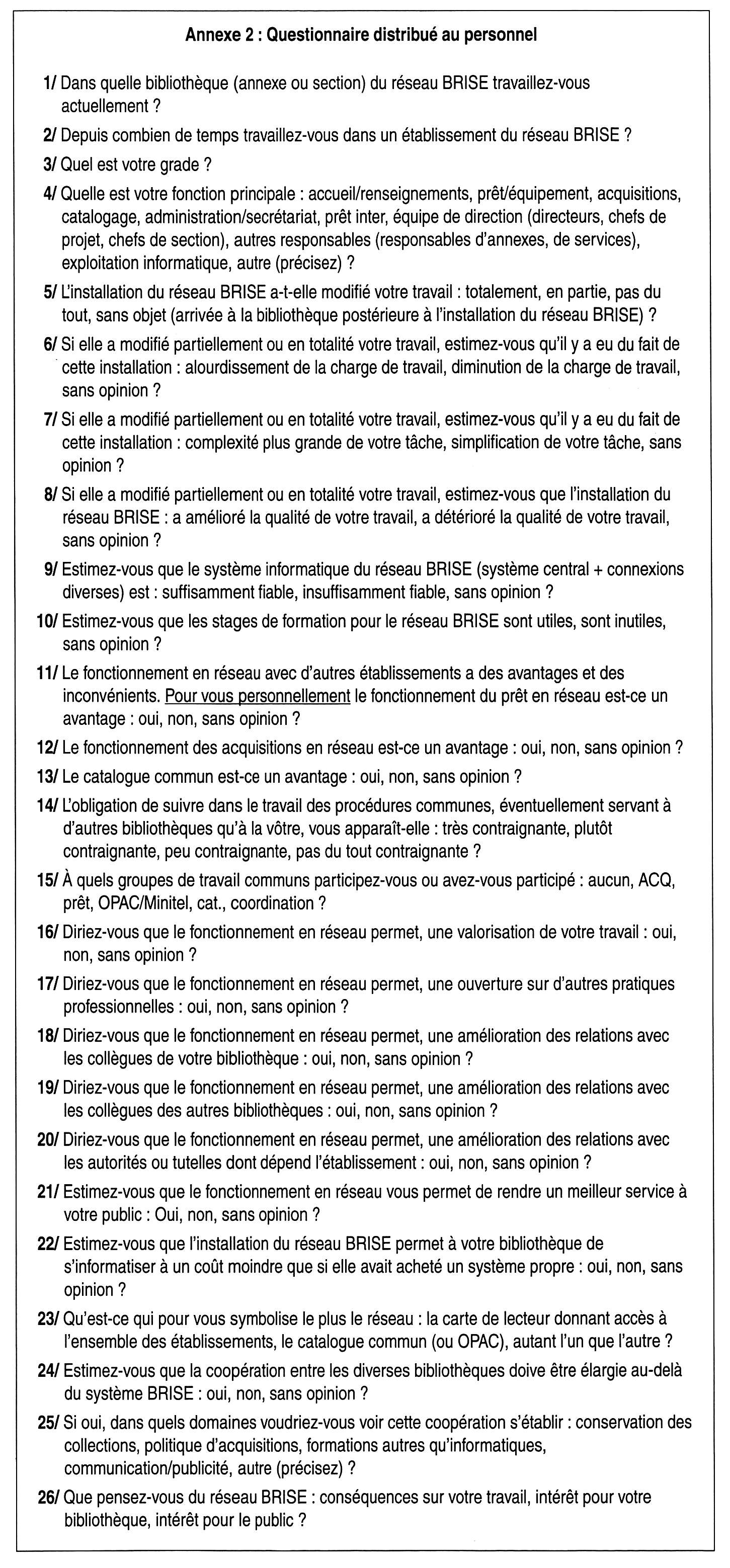

Pour cela deux enquêtes ont été effectuées en février 1995 : l'une, auprès des personnels titulaires, en exercice depuis plus d'un an, dans différentes bibliothèques du réseau ; l'autre auprès des lecteurs adultes d'un certain nombre d'établissements. La première a permis de recueillir l'avis des professionnels sur le fonctionnement en réseau et de s'assurer de l'adhésion du personnel au projet commun. La seconde a permis de connaître l'utilisation que les lecteurs font du réseau, de mesurer leur degré de satisfaction et de vérifier si les comportements du public de l'enseignement supérieur et ceux du public des établissements municipaux diffèrent.

L'enquête auprès du personnel

Cette enquête se propose de recueillir l'avis du personnel des différents établissements sur l'informatisation en réseau des bibliothèques stéphanoises (BRISE). Il est cependant bien difficile d'analyser l'aspect réseau seul et de distinguer ce qui est informatisation en général et ce qui est information en réseau. Les procédures de travail apprises au cours de nombreuses formations sont maintenant acquises et intégrées sans que les personnels soient en mesure de comparer avec ce qu'aurait pu être une informatisation dans leur seul établissement. C'est particulièrement vrai pour les personnels qui ont commencé à travailler après l'installation de BRISE.

Néanmoins, le questionnaire a pour objectif de mesurer comment est perçue l'informatisation en réseau, par ceux qui travaillent quotidiennement avec cet outil, et de recueillir leur opinion sur différents points. D'abord les conséquences sur le travail, quelles que soient la fonction ou la catégorie, ne sont pas négligeables et doivent être analysées. Ensuite chaque agent a une opinion sur l'ensemble des modules du réseau alors que son travail est forcément limité à un ou plusieurs aspects. De façon plus subjective, il semblait important de mesurer s'il y avait eu des changements dans les relations avec les autres (collègues, tutelle) et si l'idée que chacun a de son travail au sein de l'ensemble a changé. Le plus important était toutefois de vérifier si l'ensemble des personnels avait bien adhéré à l'objectif premier de BRISE et à sa raison d'être : à savoir l'amélioration de la qualité du service public.

Méthodologie

Le questionnaire ci-contre a été distribué au mois de février 1995 à tous les personnels titulaires des différents établissements en poste depuis plus d'un an. Le délai pour répondre était de trois semaines. Sur 137 questionnaires, 87 ont été renvoyés complets soit 63 % (67 % pour le personnel de l'enseignement supérieur, 56 % pour le personnel municipal), ce qui semble un chiffre suffisamment élevé pour que l'enquête soit valide. Les taux de réponses sont très élevés dans les petits établissements et plus faibles dans les plus gros.

Le personnel municipal comprend le personnel de la bibliothèque municipale et de ses annexes, celui du Musée d'art moderne, de l'École des beaux-arts, du Conservatoire de musique, des Archives municipales. Le personnel de l'enseignement supérieur comprend celui de la bibliothèque universitaire (3 sections), des Centres de recherche de l'Université, de la Formation continue, du groupe ISGC et de l'École d'architecture de SaintÉtienne.

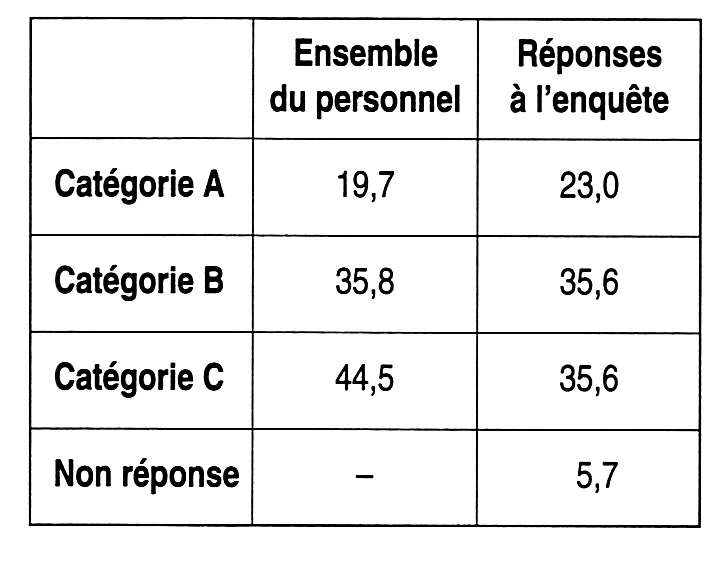

Les graphiques ci-dessous montrent la répartition par catégorie des personnels ayant répondu comparée à l'effectif total. La répartition par catégorie n'est pas très différente entre les établissements municipaux et les établissements de l'enseignement supérieur.

L'analyse des réponses montre que la catégorie A a proportionnellement un peu plus répondu à l'enquête et la catégorie C un peu moins. Une analyse plus fine des fonctions principales des personnels met en lumière le fait que le personnel administratif ou en charge du prêt inter s'est moins senti concerné par l'enquête et a moins répondu. À l'inverse, les responsables d'établissements ou de services, plus impliqués dans l'organisation du réseau ont tenu à exprimer leur point de vue.

Analyse

Le travail quotidien

Il semblait important de mesurer les conséquences du travail en réseau dans les tâches quotidiennes. Il est toutefois difficile de faire la part de ce qui est dû à l'informatisation en général de ce qui est dû à l'informatisation en réseau.

L'installation de BRISE a modifié le travail de 77 % du personnel. Pour un certain nombre d'agents recrutés après l'installation, la question était sans objet. Ce chiffre élevé permet de déduire que le personnel dont le travail a été peu modifié, en particulier le personnel administratif, a peu répondu.

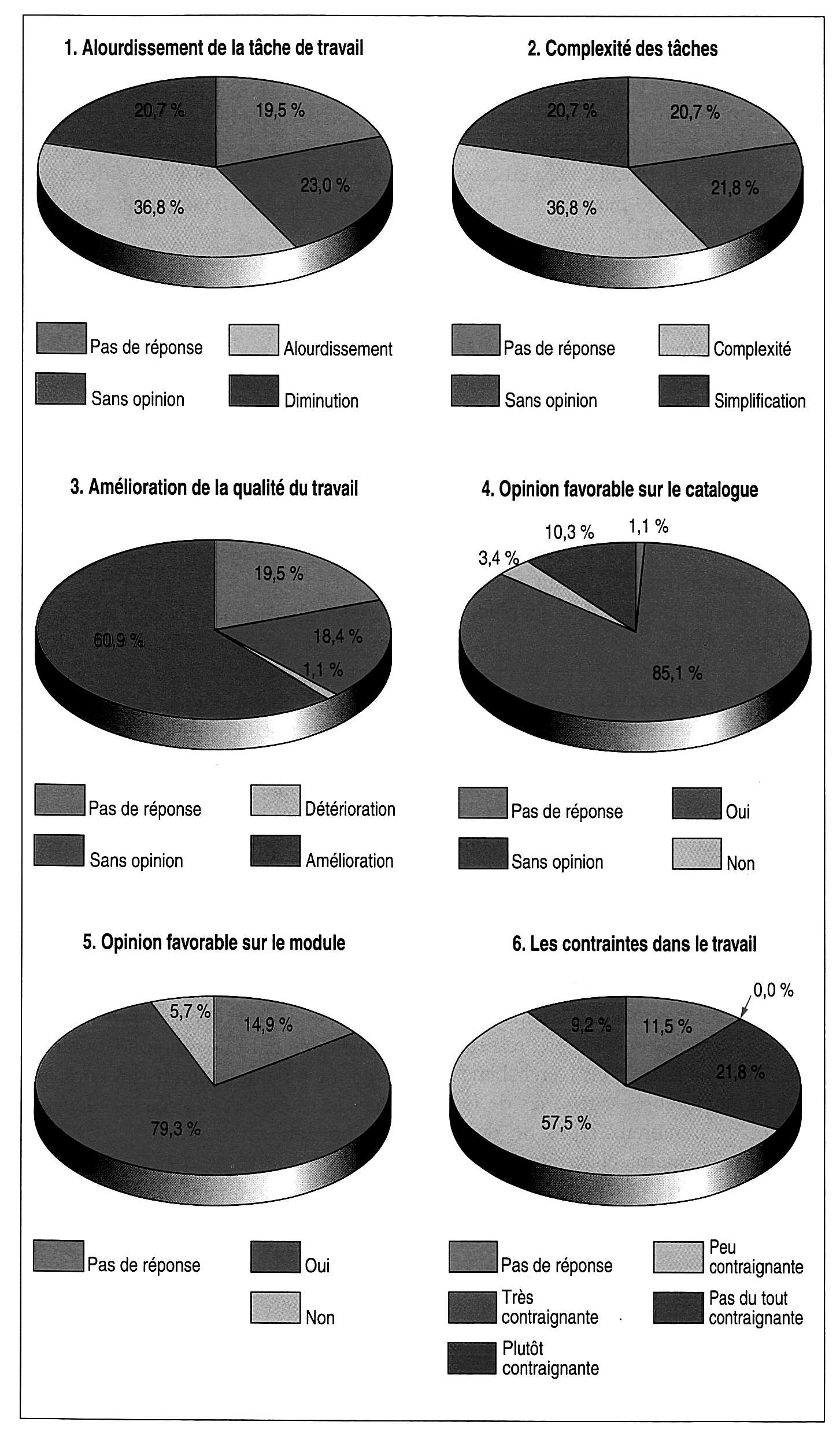

Les agents estiment que l'informatisation en réseau : a alourdi la charge de travail (37 % pour la totalité des réponses, 22 % pour le personnel municipal, plus nettement 61 % pour le personnel de l'enseignement supérieur, plus nettement pour les catégories A et B) ; a rendu les tâches plus complexes (37 % pour la totalité des réponses, 30 % pour le personnel municipal, plus nettement 48 % pour le personnel de l'enseignement supérieur, plus nettement pour la catégorie B, cf. graphiques 1 et 2 page 24).

Cette différence d'appréciation peut s'expliquer par le manque de personnel à la bibliothèque universitaire mais surtout par le fait que la reprise des fonds existants y est un travail particulièrement lourd et relativement ingrat. En outre, pour le personnel qui fait le catalogage à la bibliothèque universitaire Droit/Lettres, aux difficultés propres à BRISE, s'ajoutent les difficultés propres au réseau BN-OPALE. Le personnel en charge du prêt, pourtant objectivement plus complexe du fait du réseau, ne semble pas ressentir cette difficulté et s'est donc bien habitué à gérer de nombreuses catégories de lecteurs et de nombreux types de documents ce que confirment les réponses à la question sur les contraintes liées au réseau qui sera analysée plus loin.

Sur la fiabilité du système (système central + connexions diverses), le personnel de l'enseignement supérieur est plus critique, ce qui est normal puisque les pannes proviennent le plus souvent du matériel de communication de la bibliothèque universitaire. Néanmoins, le taux de satisfaction est bon : 66 % pour la totalité des réponses, 74 % pour le personnel municipal, 52 % pour le personnel de l'enseignement supérieur.

Même si le personnel estime qu'il y a alourdissement des tâches ou complexité plus grande du travail, il juge aussi à 6l % que le fait de fonctionner en réseau a permis une amélioration de la qualité du travail (meilleure qualité du catalogage, meilleur service de prêt, rationalisation des acquisitions, etc.) ce qui est un point très positif. Il n'y a pas de différence d'appréciation significative entre le personnel municipal et celui de l'enseignement supérieur ou entre les différentes catégories (cf. graphique 3 page 24).

Les stages sont jugés utiles par 91 % des personnels, ils sont donc nécessaires au bon fonctionnement du réseau.

Le système et ses modules

Les questions sur les différents modules ont pour objet de recueillir l'opinion des agents sur l'ensemble du fonctionnement en réseau, sans se limiter à l'expérience personnelle dans le travail quotidien.

En ce qui concerne le prêt et le catalogue commun, les réponses sont très positives (cf. graphiques 4 et 5 page 24). Les personnels estiment que le fonctionnement du prêt en réseau est un avantage par rapport à un fonctionnement par site à 79 % (82 % pour le personnel municipal, 73 % pour le personnel de l'enseignement supérieur). Il y a très peu de réponses négatives.

L'analyse des tableaux croisés, fonction principale et opinion sur le module de prêt », permet de voir que les personnels de l'accueil ou du prêt apprécient ce module et en ont une opinion favorable. Il s'agit bien d'une opinion « en connaissance de cause et non pas seulement d'une opinion « en théorie ».

Le catalogue commun est bien perçu comme fondamental dans le réseau. Il est jugé avantageux par 85 % des personnels sans différence significative entre le personnel de l'enseignement supérieur et le personnel municipal, quelle que soit la fonction occupée et quel que soit le grade. La remarque faite pour le prêt s'applique aussi au catalogue : ce dernier est apprécié par les catalogueurs.

Le fonctionnement en réseau des acquisitions est moins bien perçu, 55 % des personnels pensent que c'est un avantage (60 % des personnels municipaux, 48 % des personnels de l'enseignement supérieur). Beaucoup d'agents sont sans opinion. Il est vrai qu'il est plus facile de comprendre l'intérêt du prêt ou du catalogue commun que tout le monde utilise à des degrés divers dans son travail que l'intérêt du module d'acquisitions plus spécialisé et pas utilisé dans tous les établissements.

Le réseau, s'il apporte des avantages incontestables, qui semblent bien reconnus par le personnel, a aussi des inconvénients : en particulier il oblige à suivre dans le travail des procédures communes qui peuvent être contraignantes. C'est pourquoi la question sur cet aspect du réseau était importante pour mesurer si le fonctionnement en réseau était bien ou mal accepté.

Le graphique 6 ci-dessus est rassurant : 66 % du personnel juge les procédures peu ou pas du tout contraignantes et 22 % les juge plutôt contraignantes. Personne ne les juge très contraignantes. Il n'y a pas de différence significative d'appréciation entre le personnel municipal et le personnel de l'enseignement supérieur.

Les procédures de travail apprises au cours des formations ont intégré les différentes obligations dues au réseau et sont maintenant acquises. Il est vrai qu'un effort collectif avait été fait pour réduire les contraintes au minimum.

Les groupes de travail fonctionnant par modules qui établissent les règles et gèrent le réseau permettent aux personnels qui y participent de prendre les décisions qui vont s'imposer à tous. Le fait d'avoir participé ou de participer à ces groupes de travail ne modifie pas l'opinion sur les différents modules ni sur les contraintes dans le travail. On peut noter toutefois que 50% des agents ayant répondu à l'enquête ont participé ou participent à de tels groupes ce qui prouve que ces agents se sentent davantage concernés par le réseau et ont plus répondu à l'enquête. À l'inverse, le personnel administratif qui était moins impliqué dans la mise en place de BRISE n'a pas fait partie de ces groupes.

Les relations dans le travail et l'intérêt du réseau

La question sur la valorisation du travail a recueilli 54 % de réponses positives. Toutefois la proportion des réponses sans opinion est élevée (24 %). Les réponses sur l'ouverture à d'autres pratiques professionnelles sont identiques (53 % oui ; 26 % de sans opinion). Il n'y a pas de différence significative entre le personnel municipal et le personnel de l'enseignement supérieur.

Les catégories A et B répondent plus positivement à ces deux questions, la catégorie C est plus partagée et les sans opinion y sont plus nombreux. Peut être y a-t-il là matière à réflexion. Sans doute le fait de participer aux groupes de travail - et proportionnellement plus de personnels de catégories A et B y ont participé - valorise-t-il le travail et permet-il la discussion sur les méthodes de chacun. Dans ce cas il est peut être regrettable que le personnel de catégorie C y ait moins participé. Il est vrai aussi que le fonctionnement du prêt en réseau s'il est difficile à établir au départ, demande ensuite moins d'ajustements et de réunions que le catalogage où il faut sans cesse se concerter.

On peut aussi penser que le travail dans le réseau est maintenant complètement admis, que c'est devenu la façon de travailler de chacun et qu'en somme la routine s'est réinstallée après l'effervescence de la mise en place.

Les réponses sur les relations avec les collègues confirment l'analyse des questions précédentes. Le fait de travailler en réseau n'a aucune influence sur les relations avec les collègues de sa propre bibliothèque mais permet de connaître les collègues des autres bibliothèques et de les apprécier (réponses positives à 54 % sur l'amélioration des relations avec les autres collègues). Et ce sont surtout les personnels de catégorie A et dans une moindre mesure B qui répondent positivement, puisque ce sont ceux qui ont le plus d'occasion de se rencontrer.

Beaucoup de personnes ne peuvent pas répondre à la question sur l'amélioration des relations avec les différentes tutelles, qui ne concernait pas réellement tous les établissements.

En ce qui concerne la question sur les coûts, seuls les responsables ont eu sans doute suffisamment d'informations sur les aspects financiers de l'informatisation en réseau pour avoir une opinion nette sur les économies réalisées. C'est pourquoi les réponses sans opinion sont nombreuses (47 %) surtout pour les personnels des catégories B et C.

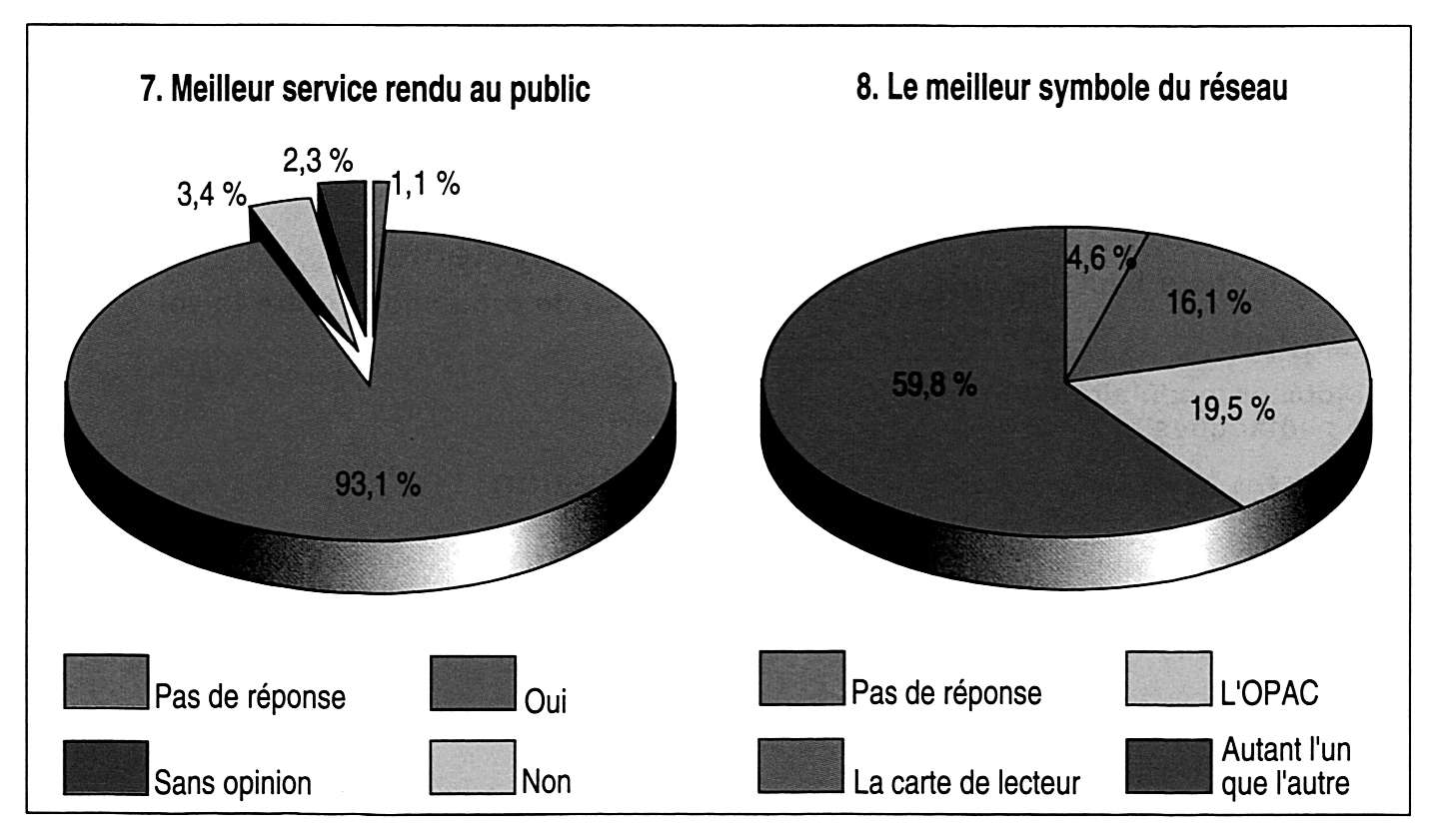

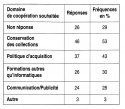

Quelles que soient les opinions sur les questions précédentes, le personnel dans sa très grande majorité (93 %) pense que le fonctionnement en réseau permet de rendre un meilleur service au public (cf. graphique 7 ci-dessous).

C'est donc incontestablement une des réussites de BRISE, puisque l'objectif principal des initiateurs du projet est devenu l'objectif de l'ensemble du personnel et semble avoir été réalisé.

Sur ce qui symbolise le plus le réseau, à savoir la carte de lecteur commune ou le catalogue commun, les réponses sont égales quelle que soit la catégorie et aussi bien pour le personnel municipal que pour le personnel de l'enseignement supérieur (cf. graphique 8 ci-dessous). Les deux aspects fondamentaux du réseau sont donc bien perçus des personnels et considérés comme aussi importants l'un que l'autre.

Un autre point positif est le souhait par 71 % du personnel d'une coopération plus importante encore entre les différents établissements (cf. tableau cicontre), ce qui prouve a contrario que la coopération déjà établie est satisfaisante.

Les commentaires sur BRISE dans la question ouverte sont dans leur ensemble très positifs. L'intérêt de BRISE pour les lecteurs (connaissance des ressources documentaires locales et facilités d'accès) est admis comme une évidence. Les bibliothèques du réseau sont perçues comme ouvertes, accueillantes, à l'écoute de leur public et en un sens " modernes ». Bien entendu, un certain nombre de critiques ou de regrets ont été exprimés : difficultés et retards dans le travail de catalogage dus davantage à la reprise des fonds et au manque de personnel qu'au réseau lui-même (pour la bibliothèque universitaire) ; manque d'informations encore sur les autres bibliothèques (conditions d'accès, ouverture, etc.) ; pannes trop nombreuses et pénalisantes (à la bibliothèque universitaire et dans les centres de recherche de l'Université) ; difficulté à gérer l'afflux de public pour les petits établissements ; apprentissage des procédures et formations plus longues ; crainte que le développement du réseau stéphanois ne nuise à la participation aux réseaux nationaux (pour la bibliothèque universitaire).

Les souhaits : élargissement du réseau à d'autres bibliothèques, amélioration de la gestion des droits d'inscription, préservation de la qualité des relations établies démontrent la réussite du réseau BRISE.

L'analyse de l'enquête auprès des personnels met bien en valeur la réussite du réseau. Les personnels qui ont répondu sont dans leur ensemble satisfaits, malgré quelques réserves sur leur travail propre, et reconnaissent que le public stéphanois a maintenant un accès plus ouvert à une documentation plus riche. Il serait bien sûr important de savoir pourquoi certains n'ont pas répondu : mécontentement, absence de motivation ou d'intérêt pour le réseau, surcharge de travail.

Il semble que plus la participation au projet ait été active (dans les différents groupes de travail) plus les personnes soient satisfaites. Il faut pouvoir conserver cet enthousiasme pour un projet commun et sans doute mieux le faire partager aux personnels des services moins concernés. Un réel souhait s'est exprimé pour continuer l'action entreprise et l'élargir ; et en ce sens l'analyse de l'enquête sera utile aux chefs de projet et directeurs d'établissements.

L'enquête auprès du public

Cette enquête se propose d'étudier comment le public adulte de différents établissements du réseau perçoit le réseau BRISE et l'utilise. Les enfants qui représentent une part importante des lecteurs n'ont pas été questionnés car ils fréquentent surtout leur bibliothèque de quartier (Bibliothèque municipale de Tarentaize ou annexes) et les fonds qui les intéressent sont spécifiques.

Il est par contre très intéressant de connaître la pratique des lecteurs adultes : en particulier de savoir s'ils fréquentent plusieurs bibliothèques et lesquelles, et s'ils utilisent toutes les possibilités de recherche du catalogue commun pour bien localiser les documents susceptibles de les intéresser. En effet, le réseau BRISE a été créé pour mettre à la disposition des lecteurs le fonds documentaire le plus large possible et pour faciliter l'accès à l'ensemble des bibliothèques. Les utilisateurs profitent-ils des possibilités offertes et sont-ils satisfaits des services offerts par les bibliothèques du réseau ?

Méthodologie

L'échantillon de l'enquête n'est pas un échantillon représentatif créé à partir des statistiques de lecteurs du réseau. Plus simplement le questionnaire a été distribué dans les établissements suivants : Établissements municipaux : bibliothèque municipale Tarentaize 100, Bibliothèque de quartier Tréfilerie 50, Bibliothèque de quartier Carnot 50 et École des Beaux-Arts 50. Établissements d'enseignement supérieur : bibliothèque universitaire Droit/Lettres 50, bibliothèque universitaire Sciences 50, bibliothèque universitaire Médecine 50, École d'architecture de Saint-Étienne 50 et Groupe de l'Institut supérieur de gestion commerciale 50.

Cinq cents questionnaires ont donc été recueillis, soit 250 questionnaires concernant le public de l'enseignement supérieur et 250 questionnaires concernant le public municipal. La distribution des questionnaires a été faite du 27 février au 3 mars, de façon aléatoire et répartie sur tous les jours d'ouverture des bibliothèques pendant une semaine.

Cette enquête nous permet de connaître le comportement des lecteurs de chacune des bibliothèques où le questionnaire a été distribué et de dégager certaines tendances. Elle ne permet pas de tirer des conclusions sur l'importance des bibliothèques les unes par rapport aux autres, que nous pouvons connaître en examinant les statistiques du réseau.

Analyse

Qui sont les lecteurs touchés par l'enquête ?

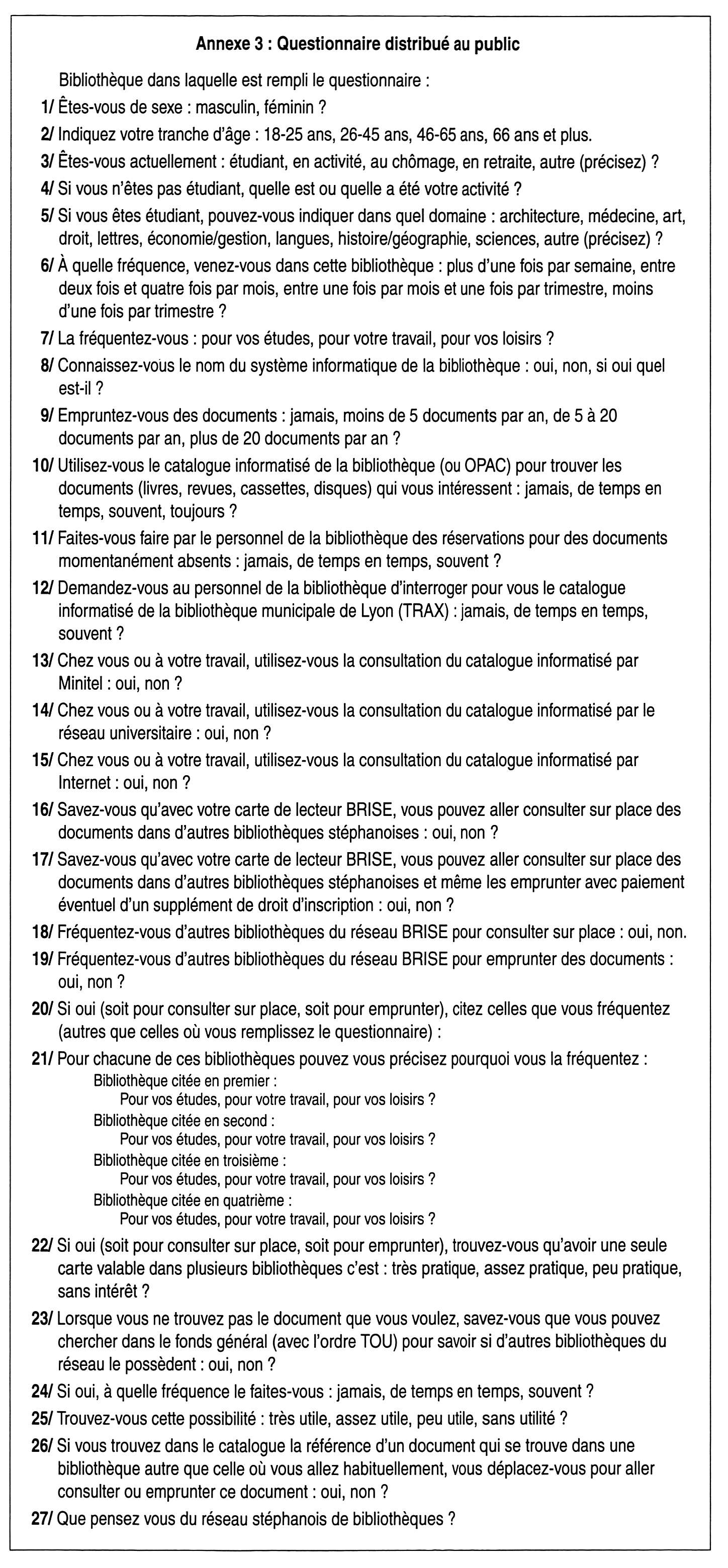

Les lecteurs se répartissent très également entre hommes et femmes, la grande majorité a entre 18 et 25 ans, ce qui est normal puisque du fait de la distribution de l'enquête (300 questionnaires dans des établissements d'enseignement) les étudiants sont majoritaires (66 %, voir graphiques 9 et 10).

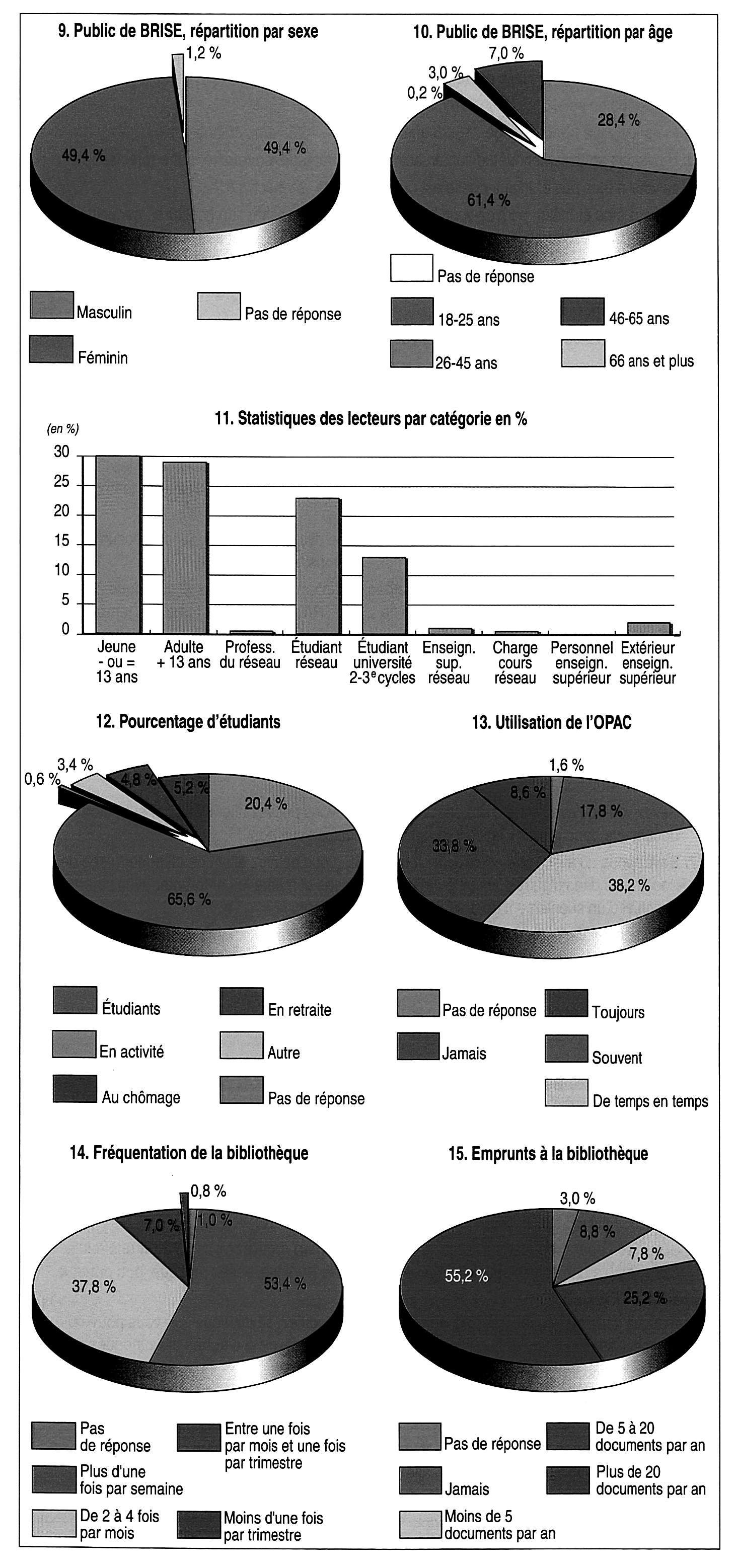

Ce pourcentage élevé d'étudiants, s'il provient de la méthodologie utilisée, correspond aussi au fait que les étudiants représentent une grande part des lecteurs du réseau BRISE comme le montre le graphique 12.

Les étudiants sont nombreux à la bibliothèque municipale de Tarentaize (33 %) et dans les annexes (24 %). Dans le réseau, ils se répartissent dans tous les domaines d'études. À ces étudiants s'ajoutent 7 % d'enseignants (voir graphique 11).

Comment se comportent-ils dans leur bibliothèque ?

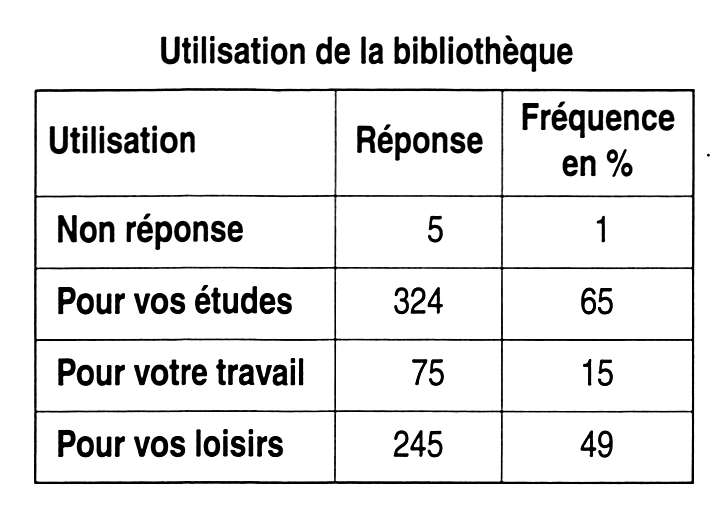

Ce sont dans l'ensemble de « gros lecteurs. Ils fréquentent la bibliothèque dans leur majorité plus d'une fois par semaine (public étudiant) ou entre deux fois et quatre fois par mois (public municipal). Ils empruntent majoritairement plus de 20 documents par an : toutefois il y a des non emprunteurs à la bibliothèque municipale et dans les annexes (16 %) et il n'y en a pas dans les bibliothèques de l'enseignement supérieur (voir graphiques 14 et 15).

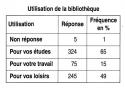

Les bibliothèques sont fréquentées avant tout pour les études et le travail, mais les bibliothèques de l'enseignement supérieur sont fréquentées aussi pour les loisirs et la bibliothèque municipale et ses annexes sont fréquentées assez nettement pour les études et le travail. Il y a bien une différence entre bibliothèques d'études et bibliothèques de loisirs, mais elle n'est pas très importante et même les annexes (Carnot et Tréfilerie) sont fréquentées par les lecteurs dans le cadre de leurs études. Beaucoup de lecteurs disent fréquenter une bibliothèque, à la fois pour les loisirs et les études, ou les loisirs et le travail. Il est sans doute difficile pour un lecteur de bien séparer ses lectures en catégorie.

Les réponses pouvaient être multiples.

Le nom du réseau BRISE, bien qu'il soit écrit sur la carte de lecteur, est mal connu, ce qui tient sans doute à un manque d'information et de signalisation. Il est bien mieux connu dans les bibliothèques de l'enseignement supérieur, surtout les petites EASE, ISGC que dans les bibliothèques municipales y compris les annexes.

Malgré cette méconnaissance du nom BRISE, les lecteurs savent bien utiliser le catalogue informatisé (ou OPAC), et s'en servent de façon tout à fait identique dans les établissements d'enseignement et à la bibliothèque municipale de Tarentaize ou dans les annexes. C'est à Tarentaize et à la bibliothèque universitaire Droit/Lettres que le pourcentage de lecteurs n'utilisant pas l'OPAC est le plus faible (28 et 26 %), et à la bibliothèque universitaire Médecine qu'il est le plus élevé (56 %). Sans doute plus la bibliothèque est grande, plus l'utilisation du catalogue est nécessaire, mais d'autres facteurs (signalisation, classification des livres) peuvent jouer aussi (graphique 13 page 28).

La possibilité de réserver des ouvrages est connue et utilisée par le public (57 %) de façon assez identique dans toutes les bibliothèques, un tout petit peu plus néanmoins dans l'enseignement supérieur (61 % contre 52 % dans les bibliothèques municipales). Le public utilise encore peu l'interrogation à distance du catalogue de Lyon par TRAX (11 %). Il ne consulte pas le catalogue à distance, ni par Minitel, ni par le réseau universitaire, ni a fortiori par Internet.

Comment utilisent-ils le réseau ?

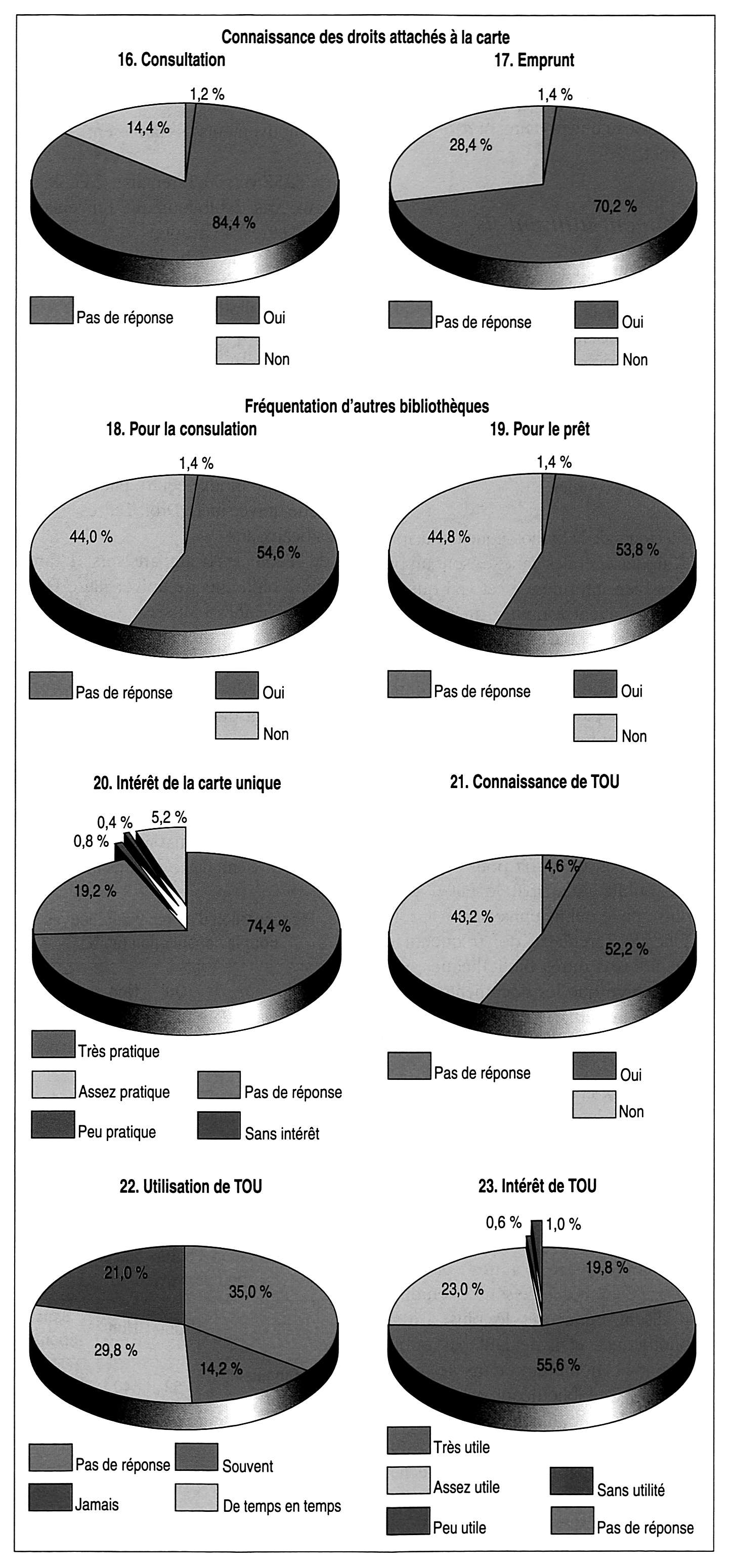

La fréquentation des autres bibliothèques et l'intérêt de la carte unique : les lecteurs dans leur ensemble connaissent bien les possibilités du réseau (voir graphiques 16 et 17 page 29). Ils savent qu'avec leur carte ils peuvent consulter sur place des documents dans les autres bibliothèques et même les emprunter après paiement d'un droit éventuel.

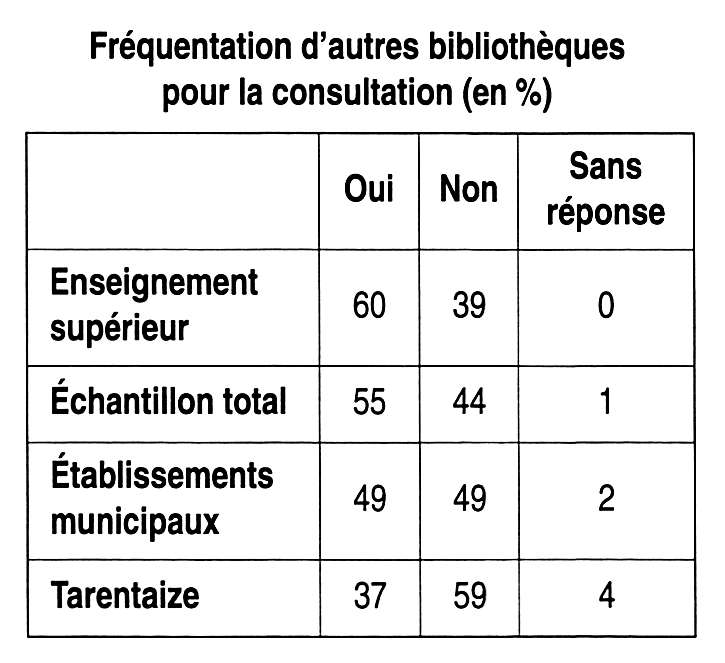

Les lecteurs de la bibliothèque municipale de Tarentaize et des annexes sont un peu moins bien informés. Il est vrai que ces lecteurs doivent acquitter un droit supplémentaire pour emprunter dans les bibliothèques de l'enseignement supérieur, alors que les étudiants empruntent partout sans payer davantage. Il est donc plus facile au personnel des bibliothèques d'envoyer les étudiants à la bibliothèque municipale ou dans les annexes que l'inverse. Malgré tout, les lecteurs sont nombreux à fréquenter d'autres bibliothèques soit pour consulter soit pour emprunter, et le public municipal le fait à peine moins que le public universitaire. C'est le public de Tarentaize qui fréquente un peu moins d'autres bibliothèques, sans doute parce que les documents trouvés sur place lui suffisent (voir graphiques 18 et 19 page 29).

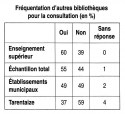

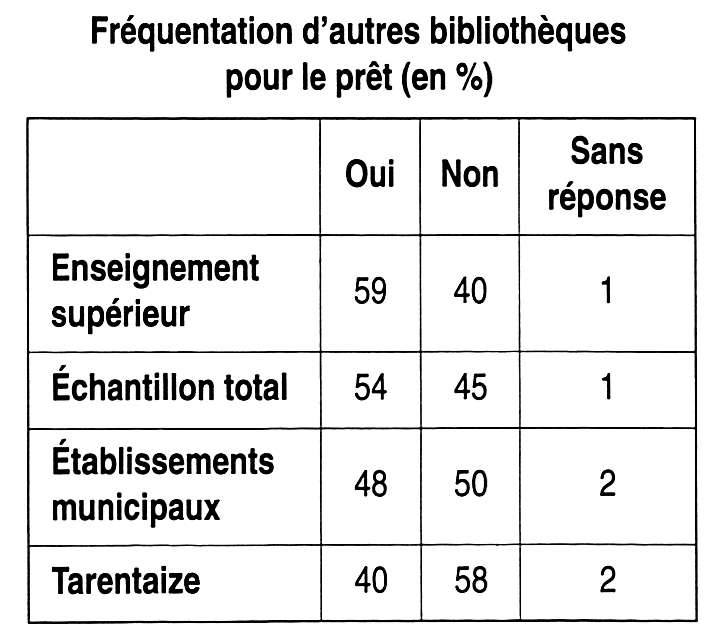

Les tableaux ci-contre montrent que les différences de comportement du public de l'enseignement supérieur ou du public municipal sont peu significatives.

Cet optimisme doit être cependant nuancé, car les tableaux croisés Activité/Fréquentation d'autres bibliothèques » montrent que ce sont les étudiants qui disent fréquenter le plus d'autres bibliothèques et il ne faut pas oublier qu'ils sont nombreux dans le public municipal. La bibliothèque municipale de Tarentaize et la bibliothèque universitaire Droit/Lettres sont les deux bibliothèques les plus citées par les lecteurs de l'échantillon, ce qui correspond à leur importance dans le réseau, mais il est remarquable que presque toutes les bibliothèques aient été citées (sauf le Conservatoire, l'ENISE et la MRASH dont les fonds sont trop spécialisés).

Les mouvements s'établissent comme suit :

Proportionnellement, ce sont les lecteurs des plus petits établissements qui profitent le plus du réseau. Mais du fait du nombre assez faible de ces lecteurs par rapport au nombre de lecteurs de la bibliothèque municipale ou de la bibliothèque universitaire Droit/Lettres, même s'ils se déplacent massivement vers les gros établissements, c'est sans importance alors qu'un déplacement d'une proportion même assez faible des lecteurs des gros établissements vers les petits peut poser des problèmes de fonctionnement.

De façon logique, ce sont aussi les lecteurs des petits établissements qui apprécient le plus la carte de lecteur unique (ISGC 80 % de réponses « carte très pratique", EASE 92%, Beaux-Arts 82%), mais de toute façon la grande majorité des lecteurs la trouve très pratique ou assez pratique, ce que prouve le graphique 20 page 29.

L'utilisation du catalogue commun : on a vu que dans l'ensemble les lecteurs utilisent bien l'OPAC de la bibliothèque où ils se trouvent. L'utilisation plus complète de l'OPAC, avec l'ordre TOU qui permet de passer du fonds d'une bibliothèque au fonds général, est le signe d'une bonne connaissance du réseau et de ses possibilités. Les lecteurs savent majoritairement 52 % (55 % dans l'enseignement supérieur, 49 % dans les établissements municipaux) que cette possibilité existe. Sans doute une meilleure information améliorerait-elle ce pourcentage ? Toutefois, ils sont nombreux à utiliser l'ordre TOU (consultation du fonds général du catalogue commun) souvent ou de temps en temps 44 % (48 % dans l'enseignement supérieur, 39 % dans les établissements municipaux), surtout les gros emprunteurs (voir graphiques 21, 22 et 23 page 29).

Même s'ils n'ont pas besoin de chercher dans le fonds général, ils apprécient de pouvoir le faire. Ceux qui utilisent le plus l'OPAC sont aussi ceux qui voient le mieux l'intérêt de l'ordre TOU.

Il y a peu de divergences d'opinion entre les lecteurs de l'enseignement supérieur et ceux des établissements municipaux : 79 % des lecteurs de l'échantillon total jugent la possibilité d'utiliser l'ordre TOU très utile ou assez utile ; 86 % dans l'enseignement supérieur et 71 % dans les établissements municipaux. Après avoir trouvé dans le catalogue commun le document qui les intéresse, 66 % des lecteurs se déplacent pour aller le chercher s'il est dans une autre bibliothèque que la leur. Ce pourcentage est légèrement supérieur au pourcentage de lecteurs qui disent fréquenter une autre bibliothèque. Cette incohérence apparente vient sans doute du fait que les lecteurs ont voulu répondre logiquement, alors que dans la réalité, ils se déplacent un peu moins qu'ils ne le disent.

Les souhaits des lecteurs

Les lecteurs portent un jugement positif sur le réseau BRISE. Ils le trouvent pratique, utile, bien organisé. Ils souhaitent son amélioration et son élargissement. Certains souhaits sont réalisables à court terme si les dotations en crédits et en personnel sont suffisantes : OPAC sous windows, dépouillement des périodiques, amélioration des horaires, augmentation du nombre de places disponibles, augmentation des fonds, meilleure information d'autres le seront dans quelques années. Peut-être prochainement : élargissement du réseau à Lyon ou à d'autres villes de la région. L'accueil par le personnel des bibliothèques est en général jugé favorablement. Les amendes sont bien entendu peu appréciées et les pannes du système informatique quelles que soient les causes désagréablement ressenties.

En conclusion, l'enquête permet de dire que le public utilise bien les possibilités du réseau, même s'il faut encore améliorer la formation et l'information et promouvoir la consultation du catalogue à distance. Le public des petites bibliothèques ISGC, École des Beaux-Arts et EASE surtout, est celui qui utilise le mieux le réseau. Ceci est subordonné sans doute à deux facteurs : la qualité de sa formation par le personnel et son souhait d'élargir son choix de documents. Dans les établissements les plus importants Tarentaize ou bibliothèque universitaire Droit/Lettres, la formation est plus difficile à réaliser. Le choix de documents est plus large, les lecteurs ressentent moins le besoin de chercher ailleurs les documents qui les intéressent.

L'enquête a par sa méthodologie privilégié les gros lecteurs », ceux qui fréquentent souvent les bibliothèques, qui empruntent beaucoup et qui sont pour une grande part les étudiants. C'est pourquoi il faut être assez prudent et relativiser la satisfaction éprouvée quant à la bonne utilisation du réseau. Néanmoins, les comportements, à ce qu'on peut juger, ne sont pas très différents à la bibliothèque municipale de Tarentaize et dans les annexes Carnot et Tréfilerie de ce qu'ils sont dans d'autres bibliothèques. Il est vrai que les étudiants sont aussi une part importante du public de ces bibliothèques. Une enquête sur d'autres annexes de la bibliothèque municipale, moins fréquentées par les étudiants apporterait peut-être des résultats un peu différents.

L'analyse des comportements des lecteurs, encore imprécise et imparfaite, et malheureusement sans qu'on puisse se référer aux pratiques des lecteurs avant l'installation du réseau BRISE, permettra certainement une amélioration du service public.