Index des revues

- Index des revues

Entre politiques et pratiques d'acquisition

-

de Cours, Isabelle

Analyse des chartes de collections des bibliothèques publiques du site Poldoc, p.26-27. -

Peignet, Dominique

Gestion des collections et projet de service, p.28-32. -

Carbone, Bruno

Entre politiques et pratiques d'acquisition, p.33-36. -

Van Besien, Hugues

La mise en place d'une politique de gestion des collections formalisée , p.37-44. -

Jonneaux, Chantal,

Lucea, Yannick

La politique d'acquisition de la bibliothèque municipale de brest , p.45-48. -

Duperrier, Alain

Les acquisitions et leur organisation dans un nouvel établissement , p.49-51. -

Dartiguenave, Bruno

Les politiques documentaires en bdp à la recherche d'une légitimité , p.52-56. - * Le réseau de la ville de La Rochelle (80 000 habitants), avec une bibliothèque municipale aujourd'hui éclatée entre trois bibliothèques de quartier dont une médiathèque de 1 500 m2et une bibliothèque d'hôpital. Jusqu'en 1997 et avant l'ouverture de la médiathèque centrale ", ce réseau de la bibliothèque municipale de La Rochelle comportait également une bibliothèque centrale installée dans un ancien palais épiscopal, avec un fonds ancien et un fonds d'étude important et des espaces de lecture publique exigus.

- * La médiathèque Michel-Crépeau et son médiabus, gérés par la communauté d'agglomération de La Rochelle, qui assure en outre la responsabilité d'un réseau informatique auquel l'ensemble des bibliothèques de l'agglomération est raccordé.

- * Les bibliothèques municipales des communes de la périphérie, au nombre de quatre actuellement, sans compter les bibliothèques relais de la bibliothèque départementale.

- * L'accompagnement scolaire des enfants ou des adolescents : développement de fonds documentaires, multimédia en particulier, sur les arts, la nature, les langues étrangères.

- * Les loisirs des jeunes : travaux manuels, disques compacts et films musicaux (hard rock, rap, raï, reggae, hip-hop, techno, dance et variétés, etc.), avec regroupement des points d'accueil musique et cinéma.

- * Fonds particuliers en direction des adultes faibles lecteurs : religion, thérapeutique, santé, cuisine, bricolage, décoration, couture et ouvrages de français langue étrangère pour les adultes étrangers, ainsi qu'un fonds de textes lus (roman, théâtre, poésie).

- Travail, recherche d'emploi, entretien d'embauche pour les chômeurs.

- * Ouvrages concernant la pédagogie pour les éducateurs et les enseignants afin de créer un centre de ressources.

- * Ouvrages répondant aux besoins des associations présentes sur le quartier : droit associatif, droit du logement, etc.

- * Ouvrages d'initiation à l'informatique : depuis septembre 2000, la médiathèque de Villeneuve accueille dans le cadre de la salle polyvalente un atelier multimédia géré dans le cadre associatif et doté de six micro-ordinateurs, d'un scanner, d'une imprimante couleur et de deux webcaméras.

Entre politiques et pratiques d'acquisition

Les bibliothèques de l'agglomération de La Rochelle, un réseau à géométrie variable

Par Bruno Carbone, Directeur bibliothèquesde la communauté d'agglomérationde La RochelleL'agglOmération de La Rochelle présente un double, voire un triple réseau de lecture étroitement imbriqué dans l'espace :

L'implication de l'établissement intercommunal est assez ancienne, puisqu'elle date de 1978 avec le bibliobus mis en place à l'époque par le Sivom pour desservir en prêt direct les communes de l'agglomération et certains quartiers de la ville de La Rochelle. Dès cette date, la direction de la bibliothèque municipale de La Rochelle, constituée de deux conservateurs d'État, assurait également la direction du bibliobus comme elle assure aujourd'hui celle de la médiathèque communautaire, cette direction commune gérant cependant deux budgets distincts et deux équipes de personnels distinctes.

Au début des années 1990, la bibliothèque municipale de La Rochelle bénéficiait de crédits d'acquisition assez confortables (à hauteur de près de 20 F par habitant). Mais le budget d'acquisition était traditionnellement réparti entre les différentes structures du réseau municipal, dont cinq pour le seul centre-ville (avec la section étude, la lecture publique adulte, la lecture publique jeunesse et deux bibliothèques spécialisées, l'une dans les arts du spectacle, l'autre dans le domaine de l'art contemporain) ou quatre pour la médiathèque de quartier (avec la lecture adulte, la lecture jeunesse, la discothèque et la vidéothèque).

Nous sommes ainsi passés d'un système d'acquisition très centralisé dans les années 1970 à un système de répartition des crédits mis en place dans les années 1980 allant d'un extrême à l'autre, dans un contexte « autogéré » bien dans l'air du temps. Un tel système de répartition permettait d'assurer une adéquation maximale avec la demande des lecteurs et le désir des bibliothécaires, au prix d'une certaine confusion entre l'étape de sélection de documents et la décision d'acquisition proprement dite (1) .

Il est à noter que, si le réseau des bibliothèques a été informatisé à partir de 1985, le module d'acquisition n'a jamais été mis en service. Comme dans toutes les bibliothèques, les professionnels les mieux formés établissaient bien sûr des fiches à partir des instruments de travail habituels (Livres Hebdo, magazine Lire, Magazine littéraire, Quinzaine littéraire et les divers suppléments littéraires des grands hebdomadaires), mais le moment essentiel était constitué par la visite en librairie ou chez le disquaire (ou la visite du colporteur (2) ) avec constitution de piles immédiatement transférées en bibliothèque.

Dans ces conditions, les acquisitions portaient essentiellement sur la littérature de grande diffusion, les livres pratiques, les beaux livres ou les livres touristiques, sans que les collections éclatées entre les divers sites puissent prétendre réellement atteindre un caractère encyclopédique. Dans certains cas, un fonds riche et diversifié a pu être mis en place à un endroit donné du réseau, mais, dans ce contexte, les acquisitions ont pris un caractère assez personnel, à tel point que les bibliothécaires, comme partout en France, parlent de leurs crédits et de leurs livres ou leurs disques.

Dans un contexte général de réduction de l'endettement de la ville et de limitation des dépenses de fonctionnement, les crédits d'acquisition de la bibliothèque municipale de La Rochelle ont considérablement baissé tout au long des années 1990, jusqu'à atteindre 8 F par habitant. Le transfert en 1997 de la charge de fonctionnement de l'équipement central vers ce qui était à l'époque une communauté de villes a aussi changé complètement les données.

Le calcul de la dépense d'acquisition par habitant lui-même doit être considéré différemment, puisque les populations se recoupent sur un même territoire. Si l'on veut que ce calcul ait toujours un sens, il faut désormais considérer l'addition de l'ensemble des dépenses d'acquisition de l'ensemble des communes regroupées dans la communauté d'agglomération pour la rapporter à la population totale.

La médiathèque Michel-Crépeau

(communauté d'agglomération de La Rochelle)

Un crédit spécial de 9 millions de francs a été mis en place en 1998 pour la médiathèque afin de procéder à une remise à niveau des collections. Relevant désormais de deux gestions budgétaires distinctes au titre de deux collectivités séparées, même si la direction des services possède une direction unique comme nous l'avons déjà précisé, la gestion des acquisitions ne vise plus exactement les mêmes besoins selon qu'il s'agit de la médiathèque d'agglomération ou des établissements de quartier.

La mise en place de crédits importants et la mise en service prochaine d'un équipement de 8 000 m2nécessitait la définition d'une politique d'acquisition, et en premier lieu d'une charte des collections. L'ouvrage de Bertrand Calenge constituait un bon outil professionnel sur lequel s'appuyer pour entreprendre cette démarche, dans laquelle seule la Bibliothèque publique d'information s'était engagée auparavant en France semble-t-il (3) .

Cette charte des collections, après un rappel des missions de la médiathèque, précise les grands principes d'acquisition : encyclopédisme, organisation en espaces thématiques, libre accès, actualité, multimédia. Elle précise d'une façon générale les niveaux d'acquisition ainsi que les critères d'acquisition et d'exclusion, les outils de sélection. La charte précise également le traitement des suggestions d'achats formulées par les usagers ainsi que des dons. Elle énonce certains principes concernant les sources d'acquisition (librairies locales) et la répartition des responsabilités des acquisitions au sein des personnels. Enfin, une rubrique plus détaillée pour chacun des axes thématiques ou certains secteurs particuliers d'acquisition était prévue.

Cette charte des collections, rédigée par le directeur de la bibliothèque, a été soumise aux équipes de personnels en place (les recrutements sur de nouveaux postes n'avaient pas encore eu lieu). Elle a été discutée et validée au sein du comité de pilotage de la médiathèque réuni par le maire, président de la communauté de villes, ainsi qu'au sein d'un comité de préfiguration d'une association des futurs usagers.

Le recrutement d'un conservateur responsable du développement et du traitement des collections, ainsi que des personnels nécessaires au renforcement des équipes chargées de développer les collections, n'est intervenu que très tardivement, six à huit mois avant l'ouverture au public. Si bien qu'il a fallu travailler dans l'urgence pour préparer cette ouverture et que, après l'ouverture, l'accumulation des tâches courantes n'a pas réellement permis d'aller plus loin dans l'approfondissement de cette démarche, encore qu'on ait pu noter des tentatives ponctuelles dans certains secteurs. Il faut bien dire également qu'un tel processus ne s'inscrit pas forcément dans la culture de la profession dans sa démographie actuelle, même si le suivi de formations mises en place récemment a été encouragé.

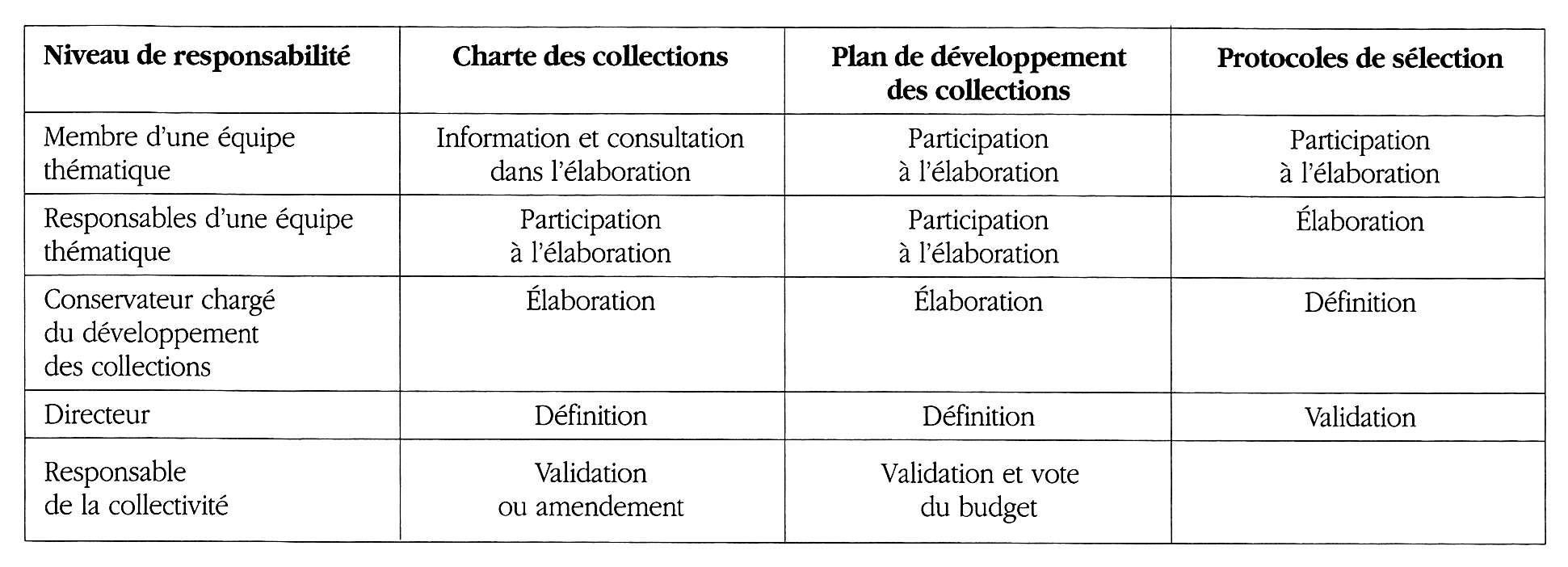

L'instauration d'une véritable politique d'acquisition suppose en effet une implication soutenue des personnels chargés de participer à sa définition et à sa mise en oeuvre, chacun à leur niveau. On peut ainsi proposer la répartition suivante des responsabilités dans la définition d'une telle politique : (voir tableau ci-dessus)

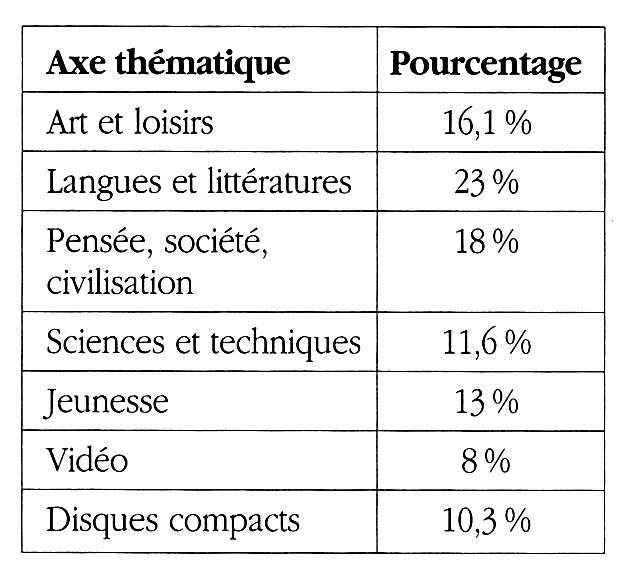

En fonction des besoins de développement des collections dans les différents secteurs et du coût moyen des documents, la répartition des crédits a été opérée de la façon suivante :

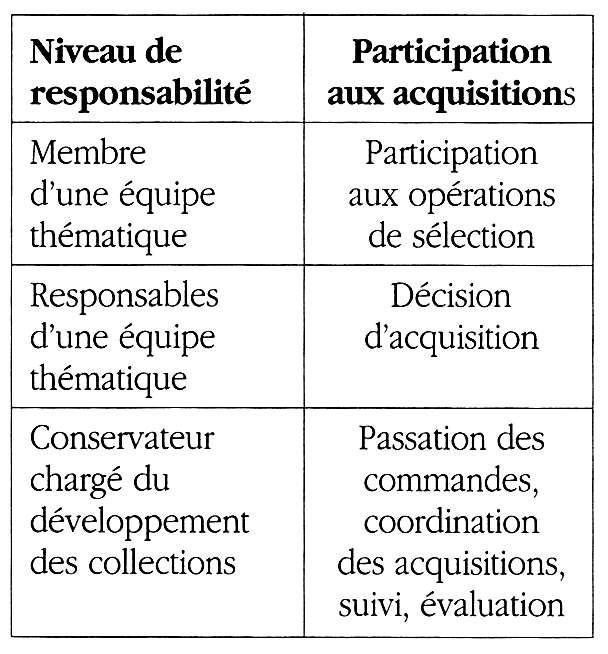

Enfin, l'implication des personnels dans le processus d'acquisition peut être représentée de la façon suivante :

La bibliothèque municipale de La Rochelle aujourd'hui

Elle est désormais constituée exclusivement de trois équipements de quartier, dont une médiathèque de 1500 m2, la médiathèque de Villeneuve-les-Salines, ainsi que de la bibliothèque de l'hôpital.

La médiathèque de Villeneuve-les-Salines, un tournant à négocier

La médiathèque de Villeneuve-les-Salines est un équipement qui a été mis en service en 1985. Elle comporte trois sections nettement séparées : lecture adulte, lecture jeunesse et audiovisuel, la section audiovisuelle comportant elle-même deux points séparés de service public : discothèque et vidéothèque. La médiathèque comporte également des locaux d'animation pour la jeunesse (heure du conte et atelier, ainsi qu'une salle polyvalente).

La médiathèque de Villeneuveles-Salines est implantée dans un quartier de 8 000 à 10 000 habitants, à proximité d'un centre commercial qui a été rénové récemment, d'un centre social, d'un collectif des associations très actif et d'une mairie annexe. Cette médiathèque a joué le rôle d'une médiathèque centrale de substitution et, d'une certaine façon, elle aura continué à jouer ce rôle pour les documents musicaux jusqu'en septembre 2000, date de l'ouverture de l'espace musique de la médiathèque Michel-Crépeau. En effet, pendant longtemps, la médiathèque de Villeneuve aura été le seul équipement à proposer des documents sonores entre Nantes, Bordeaux et Niort.

L'ouverture d'un nouvel espace musique dans une médiathèque de 8 000 m2 va modifier cet état de chose, même si la médiathèque de Villeneuve et sa discothèque continueront à être fréquentées par un public fidèle, à la recherche d'une relation personnalisée avec les professionnels, d'un stationnement plus accessible, etc.

Par conséquent, la médiathèque de Villeneuve-les-Salines va devoir recentrer ses activités sur le quartier, en cherchant à y accroître son lectorat. Par ailleurs, dans le cadre d'une politique de la ville qui voudrait que la population circule davantage entre les quartiers et entre le centre-ville et les quartiers, elle pourrait, par une politique active de développement des collections dans certaines directions bien ciblées et par une diversification de l'offre de services, être un élément actif de cette politique.

Cette politique de développement des collections devrait viser la satisfaction des besoins (exprimés ou non) de segments particuliers de publics, surtout en direction de personnes ne fréquentant pas (ou plus) la médiathèque dans les domaines suivants :

L'élaboration d'une telle politique et sa mise en oeuvre sont cependant conditionnées par un nécessaire renforcement de la professionnalisation des équipes et par la présence d'un encadrement du niveau de bibliothécaire. De la même façon, la définition et la mise en oeuvre d'une politique d'acquisition pour l'ensemble des bibliothèques de quartier, la mise en place et l'animation de commissions transversales passent par le recrutement d'un conservateur.

2. Cf. le texte admirable de Dominique Lahary, « Éloge des colporteurs », Bulletin de l'ABF, 1996, n° 171, p. 53. retour au texte

3. Odile Walrawe, « La politique d'acquisition multimédia de la Bibliothèque publique d'information », BPI, 1989. retour au texte