Index des revues

- Index des revues

Groupes régionaux et sections spécialisées de l'ABF

-

-

Assemblée générale de l'Association

-

Van Besien, Hugues

Rapport d'activité 1999, p.108-113. -

Rapport financier, p.113-114. -

Richter, Noé,

Souchère, Henri

Rapport général des commissaires aux comptes, p.115-116.

-

Van Besien, Hugues

-

-

Travaux des commissions nationales

-

Danset, Françoise

EBLIDA 1999-2000, p.116-118. -

Lahary, Dominique

De l'Observatoire de l'information bibliographique et documentaire à la commission..., p.118-119. -

Bruthiaux, Pierre

La formation d'auxiliaire de bibliothèque en 2000 , p.120-121.

-

Danset, Françoise

-

Briand, Gérard

Rapport d'orientation 2000, p.121-123. -

-

Assemblée statutaires des sections de l'ABF

-

Annezer, Jean-Claude

Rapport d'orientation de la SER, p.124-125. -

Bruthiaux, Pierre

Rapport d'orientation de la section des Bibliothèques publiques, p.126-127.

-

Annezer, Jean-Claude

-

Motions, p.128-129. -

Lambert, Monique

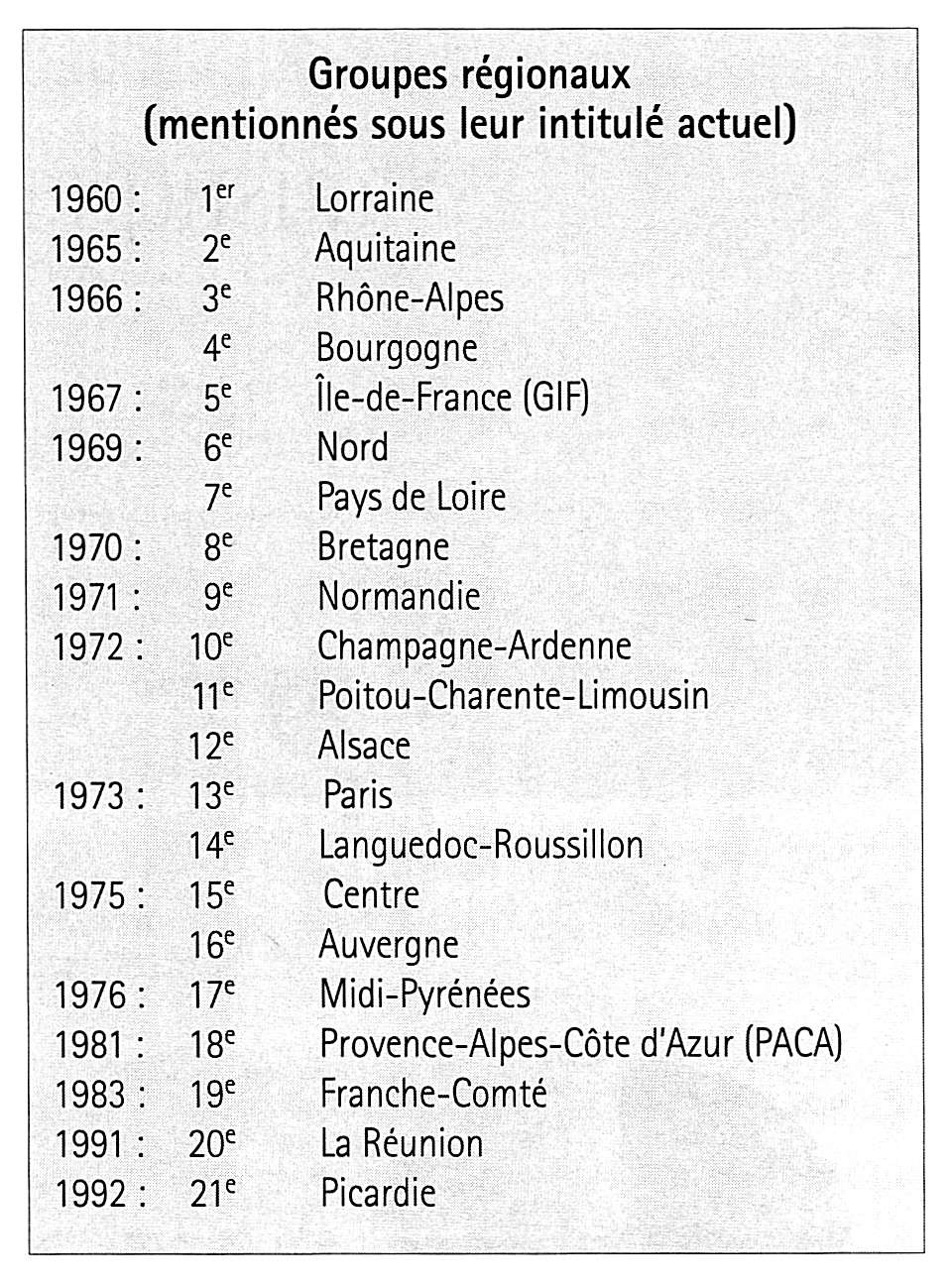

Groupes régionaux et sections spécialisées de l'ABF, p.130-138. -

de la Panneterie, Olivia,

Pringuet, Martine

Le prix sorcières , p.140-144. - a) des critiques qui ont été faites à l'ABF ;

- b) de la dissolution de l'Association pour le développement de la lecture publique (ADLP) ;

- c) des problèmes actuels de la lecture publique et de la documentation.

- 1re section : Bibliothèques-musées ;

- 2esection : Bibliothèques d'étude et de documentation ;

- 3esection : Lecture publique.

- 1resection : Lecture publique (Michel Bourrelier, éditeur) ;

- 2esection : Études et documentation (Henri Lemaître, BN) ;

- 3esection: Bibliophilie et histoire du livre (Jean Porcher, BN).

- sous-section des Bibliothèques administratives et juridiques (Anne-Marie Rabant, Conseil d'État) ;

- sous-section des Bibliothèques économiques (Marie-Jeanne Maksud, service de documentation de Rexeco) ;

- sous-section des Bibliothèques de sciences exactes (Geneviève Feuillebois, Observatoire de Paris) ;

- sous-section des Bibliothèques des sciences de la Terre (Yvette Enjolras, École nationale supérieure des mines) ;

- sous-section des Bibliothèques des sciences biologiques et médicales (Désiré Kervégant, Centre de documentation de recherches agronomiques), puis très rapidement Geneviève Nicole (Académie de médecine).

- section des Bibliothèques-musées des arts du spectacle, créée en 1960 ;

- section des Petites et moyennes bibliothèques à rôle éducatif, créée en 1959, qui deviendra la section de la Lecture publique en mars 1965 ;

- section des Bibliothèques spécialisées, subdivisée en cinq sous-sections thématiques, créée en 1964 ;

- groupe Lorraine, affilié à l'ABF en 1960.

Groupes régionaux et sections spécialisées de l'ABF

Genèse et évolution (1906-2000)

Par Monique Lambert, Conservateur général honoraire des bibliothèquesNous sommes heureux de vous présenter le premier texte que Monique Lambert a écrit sur l'histoire de notre association. Monique Lambert, qui a fait une grande partie de sa carrière à la Bibliothèque nationale et qui a ensuite travaillé dans les bibliothèques de musées, n'est peut-être connue des jeunes bibliothécaires que par le « Lambert Il, répertoire national des annuaires français.

Elle a adhéré à l'ABF en 1965 ; elle a été successivement trésorière adjointe de 7967 à 1969 chargée des relations avec les groupes et sections, secrétaire du groupe Paris de 1970 à 1974, secrétaire de la section BN de 1975 à 1985, présidente de la section BS de 1986 1991, vice-présidente de l'ABF de 1991 à 1994, représentante de l'ABF au conseil de l'interassociation ABCD de 1991 à 1995.

Dès la première réunion, le jeudi 3mai 1906, du comité élu par l'assemblée générale constitutive du dimanche 22 avril 1906, la « formation de comités régionaux est retenue mais remise à une date ultérieure.

Lors de l'AG du dimanche 26 avril 1908 (Paris, Hôtel des sociétés savantes), la question des réunions en province est examinée. Charles Oursel, directeur de la BM de Dijon, émet l'idée que ces réunions pourraient se tenir « au lieu et à l'époque du Congrès des sociétés savantes ». Le président de l'ABF, Charles Mortet (Sainte-Geneviève), fait alors remarquer qu'il est préférable de tenir l'AG à Paris, où l'on peut réunir un plus grand nombre de collègues (il convient de rappeler qu'au début du siècle les déplacements en France d'une région à une autre étaient difficiles ; en revanche, la « toile d'araignée ferroviaire » conduisait beaucoup plus facilement vers Paris). La question est ajournée comme n'étant pas assez mûre.

Animée par un groupe de collègues entièrement dévoués à la cause des bibliothèques, la toute jeune Association poursuit sans relâche quatre objectifs principaux : améliorer le fonctionnement des bibliothèques de tous types ; définir et faire reconnaître la carrière de bibliothécaire ; imposer l'ABF comme interlocuteur incontournable face aux pouvoirs publics ; participer activement à la coopération entre bibliothèques qui se met en place sur le plan international. Elle compte 218 adhérents en 1914.

Pendant la Première Guerre mondiale, elle ne fonctionne qu'au ralenti, la plupart de ses membres étant mobilisés. À partir du dernier numéro de l'année 1914 (n° 4/6), le Bulletin inaugure d'ailleurs une nouvelle rubrique, « Les bibliothèques et la guerre ». Celle-ci figurera dans chaque livraison jusqu'en 1920 (n° 3). L'Association n'a plus que 125 adhérents en 1916. Leur nombre ne recommencera à croître qu'après l'armistice : 167 en 1919, 205 en 1920.

Cette même année 1920, l'ABF publie, par souscription volontaire auprès de ses membres, le Livre d'or de la guerre, qui rend hommage à tous les collègues combattants de 14-18.

Après l'interruption forcée de la Grande Guerre, l'Association reprend vaillamment son combat en faveur des bibliothèques et des bibliothécaires, voit le nombre de ses adhérents augmenter régulièrement (267 en 1923, 335 en 1924, 404 en 1925), organise le troisième Congrès international des bibliothécaires et des bibliophiles à Paris en 1923, participe au Congrès international des bibliothécaires de Prague en 1926.

N.B. Seul le nom du fondateur de chaque groupe ou sectiona été mentionné. Il n'entrait pas, en effet, dans le proposde cet article d'énumérer tous les présidents qui se sont succédédepuis leur création.

Le « parisianisme » de l'ABF

Un premier congrès a bien lieu en province à la BM de Lyon, les 13 et 14 avril 1929, sur les problèmes propres aux BM ; une journée franco-suisse l'a précédé le 12 avril. À l'AG suivante du 26 mai 1929 (Paris, École des chartes), il est décidé que « l'ABF doit tenir périodiquement, tous les deux ans, une assemblée en province (1) ».

Certes l'ABF choisit de fêter son vingt-cinquième anniversaire à Reims les 19 et 20 juin 1932, à l'invitation de Mlle Réville, directrice de la BM. Celle-ci présente une communication sur l'organisation et les richesses de sa bibliothèque, en partie incendiée pendant la guerre et aménagée dans des bâtiments neufs grâce aux libéralités de M. Carnegie. Mais ce ne sont là qu'événements ponctuels.

Au comité de l'ABF du 19 mars 1934, certains adhérents expriment ouvertement le souhait que la présidence de l'Association soit confiée à un représentant d'une BM de province. Un désaccord latent persiste entre bibliothécaires de province et de Paris. Finalement, à l'AG du 17 juin 1934 réunie à la bibliothèque Sainte-Geneviève, il est seulement décidé de modifier l'article 2 du règlement intérieur en déterminant une nouvelle répartition des vingt sièges du comité, plus favorable à la représentation de la province dans les instances dirigeantes de l'Association.

En 1938, le président de l'ABF, Henri Vendel (BM de Châlons-sur-Marne, futur inspecteur général des bibliothèques), estime qu'il est très important de tenir des réunions en province. L'année suivante, le 30 avril, il reçoit quarante-cinq collègues à Châlons-sur-Marne à l'occasion d'une assemblée trimestrielle pour leur présenter la bibliothèque circulante de la Marne et la BM de Châlons. C'est en 1939 également que la constitution de l'ABF en sections est proposée. Cette éventualité suscite de multiples controverses et est, finalement, repoussée.

Après la Seconde Guerre mondiale, l'ABF organisera bien de 1952 à 1958 des « sorties dominicales » (Rouen, Troyes, Auxerre, Chantilly, Soissons, Compiègne), mais celles-ci auront un caractère d'excursion touristique et n'attireront que des adhérents originaires, dans leur immense majorité, de Paris et de la région parisienne.

De fait, pendant cinquante-neuf ans, de 1906 à 1965, toutes les AG annuelles de l'Association auront lieu à Paris. C'est en 1966 seulement que l'ABF tiendra pour la première fois son AG hors de Paris, et encore n'est-ce qu'à la BM de Neuilly-sur-Seine ! À partir de 1967 en revanche, l'AG aura désormais toujours lieu dans la ville où l'ABF réunit son congrès, devenu annuel depuis 1959 (Orléans, 14 juin). Tout d'abord intitulé « réunion provinciale de 1959 à 1966, par opposition à la réunion parisienne consacrée à l'AG, celui-ci prendra le nom de « congrès national » à partir de 1968 (Clermont-Ferrand, 18-19 mai).

La loi du 15 septembre 1940 sur les associations et ses conséquences

Dès le 28 août 1940, une ordonnance des autorités allemandes réglemente le droit d'association et de réunion en zone occupée. L'ABF ne peut plus réunir ni son comité ni ses adhérents. Une demande d'exception à cette interdiction est, heureusement, favorablement accueillie :

« Par suite de la loi du 15 septembre 1940 (parue au JO du 5 novembre 1940) relative aux associations professionnelles, l'ABN, l'ABU et l'ABM [Association de la Bibliothèque nationale, Association amicale des bibliothécaires universitaires et Association des bibliothécaires municipaux] ont été dissoutes. L'ABF, ouverte non seulement aux bibliothécaires fonctionnaires d'État ou municipaux mais à tous les bibliothécaires, et en vertu du paragraphe 2 de l'article 3 des statuts aux "personnes s'intéressant aux bibliothèques", ne tombe pas sous le coup de la loi (2) ».

Les autorités d'occupation lui accordent le droit de réunion par lettre du 30 juillet 1941 (3) , mais l'ABF voit son rôle réduit à celui d'une association des amis des bibliothèques. Aussi décide-t-elle de se doter de nouveaux statuts, conformes à la loi, qui lui permettraient d'attirer l'attention du secrétaire d'État à l'Éducation nationale et du gouvernement de l'État français sur la situation présente des bibliothèques comme sur leur développement futur.

Par circulaire du 20 octobre 1941 adressée à tous les membres, le président de l'ABF, André Martin (BN), expose la situation et affirme :

« On ne doit pas se contenter de modifier le règlement intérieur en faisant place dans le comité aux non-professionnels, mais il faut tenir compte :

C'est pourquoi je vous propose, d'accord avec les membres du bureau, la réforme des statuts et du règlement intérieur (4) ".

Il faut rappeler que l'ADLP avait été créée en juillet 1936 sans consulter l'ABF en raison de graves dissensions suscitées par son attitude, jugée trop distante vis-à-vis de la lecture publique. Ernest Coyecque (inspecteur des bibliothèques de la Ville de Paris) et Henri Vendel (BM de Châlons-sur-Marne) étaient respectivement président et vice-président de l'ADLP à sa création. Cinq ans plus tard, un oui massif en réponse à la question « êtes-vous partisan de la dissolution de l'ADLP ? » (questionnaire à retourner avant le 7 octobre 1941) entérinait la dissolution de cette dernière.

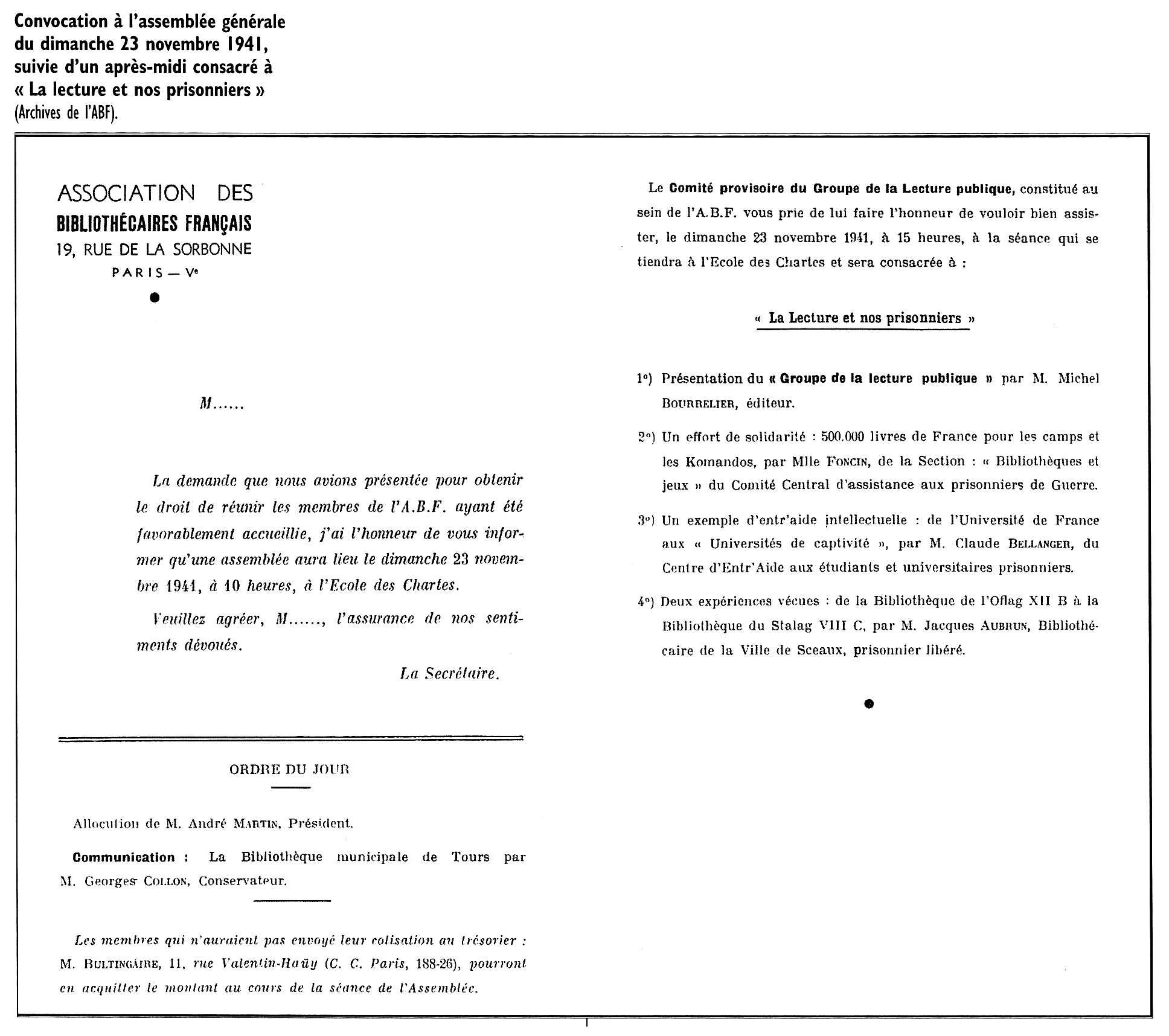

Un comité provisoire du groupe Lecture publique était constitué au sein de l'ABF. Par lettre du 25 octobre 1941 (5) , il était demandé aux membres de l'ADLP d'adhérer au groupe Lecture publique de l'ABF. Le 23 novembre 1941, la matinée était consacrée à l'AG de l'ABF (Paris, École des chartes) et l'après-midi à la présentation du groupe par Michel Bourrelier, éditeur, suivie d'une conférence sur « La lecture et nos prisonniers Il.

Le projet de révision des statuts de l'ABF est présenté par Paul Poindron (alors en poste à la BN) et discuté à cette même AG du 23 novembre 1941. L'AG suivante, réunie le 8 février 1942 toujours à l'École des chartes, adopte les nouveaux statuts et le nouveau règlement intérieur. L'ABF devient l'Association des bibliothécaires français et des amis des bibliothèques. Les circulaires, les convocations et le courrier porteront cet en-tête jus-qu'en 1944.

Création de trois sections en 1942

Les statuts approuvés le 8 février 1942 stipulent :

« Article 4. - L'association est divisée en trois sections d'études :

Les membres de l'Association ont la latitude de demander leur inscription aux sections qui leur conviennent.

Article 6. - Les sections d'études sont dirigées chacune par un comité élu par les seuls membres de la section... Le président du bureau et le secrétaire général peuvent prendre part avec voix consultative aux travaux des comités de chaque section.

Article 10. - En dehors des AG, l'Association est convoquée à des réunions trimestrielles groupant les trois sections. Quant aux sections, elles tiennent des séances de travail aussi fréquentes que leur comité le juge à propos (6) ».

Tout adhérent doit s'inscrire à une section. Il a la faculté de demander son inscription aux autres sections, à la seule condition de payer la cotisation majorée correspondante.

En 1943, les trois sections créées deviennent :

En 1948, le bureau de l'ABF et son président, le Dr André Hahn (Faculté de médecine), se préoccupent de la participation de la province à la vie de l'Association. Le Dr Hahn lance l'idée de groupements régionaux de bibliothécaires afin de « faire participer la province à la vie de l'ABF (7) ».

En 1949, grâce aux efforts de collègues sur place, un essai de réunions régionales est mis en oeuvre à Tours et à Soissons (8) - Mais ces initiatives resteront sans lendemain, si l'on excepte les « sorties dominicales » de 1952 à 1958.

En 1950, il est procédé au renouvellement des comités des trois sections. Myriem Foncin (BN) devient la présidente de la Lecture publique, Gabrielle Duprat (Muséum national d'histoire naturelle) celle des Bibliothèques d'étude, et Émile Dacier (inspecteur général des bibliothèques) celui de la section Bibliophilie et histoire du livre.

Suppression des trois sections (1955-1958)

Une nouvelle modification des statuts est votée à l'AG du 8 mars 1955, tenue à l'École des mines. Les trois sections créées en 1942 sont supprimées afin de donner plus de souplesse » au fonctionnement de l'ABF, d'accroître le nombre et la diversité des sections, de permettre la création de sections locales à côté des sections spécialisées.

Le président est désormais élu pour trois ans au lieu d'une année, mais non rééligible immédiatement. Le conseil doit se réunir une fois par trimestre (9) .

La réunion des bibliothécaires du Sud-Ouest à Albi, les 12 et 13 juin 1955, rencontre un franc succès. Le voeu unanime exprimé par les adhérents comme par le bureau de l'ABF est que des « sections locales » puissent se créer et se multiplier.

L'Association fête avec faste son cinquantième anniversaire à Paris, à l'Institut d'art et d'archéologie, les 21 et 22 novembre 1956 (10) . Mais sections et groupes ne se constituent toujours pas.

Dans sa lettre du 14 mars 1957 adressée à Maurice Piquard (chargé de l'administration des BU de Paris), alors président de l'ABF, le conservateur de la BMC de Lyon, Jean-Louis Rocher, écrit :

« Vous vous rappelez que nous avions convenu de l'utilité de rapports entre provinciaux et parisiens "dans le cadre" (formule usuelle dont je m'excuse) de l'ABF. Vous savez que les provinciaux auraient facilement tendance à penser que votre Association est exclusivement parisienne. C'est pourquoi je vous propose deux mesures pratiques qui, je crois, aideraient beaucoup vos efforts, nos efforts vers un meilleur amalgame (11) ».

La première mesure préconisée consistait à annoncer très à l'avance (deux à trois mois) la date et le programme de la réunion. La seconde était de tenir les réunions annuelles dans une ville de province différente chaque année. J.-L. Rocher propose d'accueillir l'AG de l'ABF à Lyon en 1958. Or elle aura lieu à Paris, à l'INSEE.

Début 1959, la présidente, Myriem Foncin (qui fut la première femme portée à la présidence de l'ABF, en 1945), constate :

« Depuis la modification des statuts de l'ABF, les sections que ceux-ci prévoyaient n'ont pas vraiment été organisées. Des sections spécialisées et des sections régionales doivent se créer. Les collègues des bibliothèques musicales, médicales et administratives ont déjà reconnu l'intérêt des séances de travail entre spécialistes. Les bibliothécaires des villes voisines essaient de se retrouver au moins une fois par an (12) ».

Création de deux sections et d'un groupe régional (1959-1963)

À l'occasion de l'AG du 5 mars 1959, réunie à l'École des mines, une section des Petites et moyennes bibliothèques à rôle éducatif est créée sous la présidence de Jean Hassenforder (Institut pédagogique national). Celle-ci deviendra en 1965 la section de la Lecture publique, et en 1967 la section des Bibliothèques publiques.

Le 12 mars 1959, Jean-Louis Rocher revient à la charge dans sa nouvelle lettre adressée cette fois à Jacques Lethève (BN), secrétaire général de l'ABF de 1952 à 1965 :

«Le désir de l'Association d'aider à l'organisation de groupes régionaux ne peut que rencontrer les voeux de bon nombre d'entre nous [...].

Ce qui a été fait jusqu'ici à Lyon l'a été sur un plan restreint [...J.

Cette année, [...] je pense pouvoir "étoffer" la prochaine réunion [...]. J'espère aussi l'étendre aux représentants des bibliothèques privées. Sur le plan régional, nous n'avons pas fait de distinction entre les bibliothèques de tailles ou de catégories différentes [ ... Je pense que, si des mesures du genre de celles que j'ai proposées pouvaient être prises, l'amalgame se réaliserait progressivement et la fusion institutionnelle en apparaîtrait le corollaire naturel (13) ».

Un groupe de bibliothécaires lorrains s'est constitué en mars 1958 à l'initiative de Marie-Laurence Houssay (bibliothèque d'entreprise des établissements Wendel à Hayange, Moselle). Il décide de s'affilier à l'ABF le 11 janvier 1960. Le groupe Lorraine est le premier et le plus ancien groupe régional de l'Association.

La section des Bibliothèques-musées des arts du spectacle se crée le 25 mars 1960 sous la présidence d'André Veinstein (Arsenal, collection Rondel).

En 1962, le président Henriot Marty (Chambre de commerce de Paris) insiste sur la nécessité de développer des groupements régionaux et des sections spécialisées. Il faut « organiser des réunions propres à chaque catégorie nettement définie de bibliothèques ou à des problèmes bibliothéconomiques particuliers (14) ». Or seulement deux sections et un groupe existent au sein de l'ABF à cette époque.

En 1963, le président constate à nouveau que la constitution des sections Bibliothèques administratives, Bibliothèques d'étude et Bibliothèques de documentation « n'a pas avancé d'un pas (15) ». Il note également un manque d'intérêt des jeunes collègues vis-à-vis de l'ABF, beaucoup demeurant à l'écart de ses activités.

La mise en place des structures (1964-1968)

Lors de l'AG du 29 février 1964, réunie à la bibliothèque du Muséum national d'histoire naturelle, le conseil de l'ABF annonce aux adhérents sa décision de reconstituer la section des Bibliothèques d'étude et de documentation en une section des Bibliothèques spécialisées, éventuellement subdivisée par groupes de disciplines. Une Commission des BS vient d'ailleurs d'être créée au sein de la FIAB, à sa dernière session à Sofia en 1963. Gabrielle Duprat (Muséum) accepte de mettre sur pied cette nouvelle section (16) .

Un questionnaire sur l'organisation de sections régionales est envoyé à tous les membres. Il reçoit des réponses peu nombreuses mais enthousiastes, surtout en provenance des régions où il existe déjà des sections locales, informelles ou non : Sud-Est, Provence-Côte d'Azur, Manche, Midi (Perpignan), groupe Lorraine de l'ABF évidemment.

Le congrès de Tours consacrera la matinée du 31 mai 1964 à la question des activités provinciales de l'ABF et à la nécessité de créer des structures régionales. Cette réunion marque un tournant essentiel. Dans un contexte favorable, le bureau national a voulu « forcer » les événements en activant un processus qui avait tendance à s'enliser. Les structures nécessaires à la création des groupes régionaux interdisciplinaires et des sections spécialisées nationales sont en place ; les adhérents souscrivent pleinement à cette nouvelle vision de l'organisation des activités de l'Association.

Dès le 10 juin 1964, l'ABF organise sous la présidence de Suzanne Honoré (BN, alors présidente de l'ABF) une séance d'information relative à la constitution de soussections au sein de la section des BS, présidée par G. Duprat. Leur création est approuvée à l'unanimité (17) :

En résumé, courant 1964, l'ABF comporte trois sections et un groupe :

En 1965, de nouveaux statuts ainsi qu'un nouveau règlement intérieur remplacent ceux de 1955 devenus obsolètes (18) . Un second groupe régional, le groupe Aquitaine (Gérard Douan, BM de Bordeaux), se crée à Bordeaux en mai 1965.

En 1966, la Section lyonnaise de lecture publique (Claude Bernard, BCP du Rhône) se constitue ; elle deviendra en 1968 le Groupe lyonnais puis, en 1970, le groupe Rhône-Alpes. Le groupe Bourgogne, quatrième groupe régional de l'ABF, est créé en 1966 également, dans la foulée du congrès annuel de Dijon, sous la présidence de Pierre Gras (BM de Dijon).

En 1967, le problème des reversements financiers est posé par les responsables. L'AG du 6 mai 1967, à Bordeaux, discute et approuve la quote-part reversée aux groupes et aux sections. Un poste de trésorier adjoint est institué pour gérer les relations avec les collègues des différents bureaux élus. La sous-section des Bibliothèques d'art (Jacqueline Viaux, Forney) se constitue en novembre 1967 au sein de la section des BS.

Le groupe Île-de-France (Guy Baudin, BM centrale du XXearrondissement de Paris), cinquième groupe régional, se crée aussi en novembre 1967.

La montée en puissance des groupes et des sections (1969-1983)

L'année 1968 est marquée, on le sait, par les événements de mai-juin 1968 qui affectent également notre profession. Les Assises nationales des bibliothèques se tiennent du 6 juin au 8 juillet 1968 (19) .

Deux nouvelles sections sont créées en 1969 au congrès de Nantes, le 18 mai. Il s'agit de la section de la BN (Jacques Lethève) et de la section des BU (Alban Daumas, BIU de Nice). Deux nouveaux groupes se constituent aussi en 1969 : le groupe Pays de Loire (Luce Courville, BM de Nantes) et le groupe Nord (Joël Guérin, BCP du Pas-de-Calais). À la fin de l'année 1969, l'ABF compte cinq sections : BN, BP, BS avec plusieurs soussections, BU et Bibliothèques-musées des arts du spectacle, ainsi que sept groupes : Aquitaine, Bourgogne, Îlede-France, Lorraine, Groupe lyonnais, Nord et Pays de Loire.

De 1970 à 1972 se créeront successivement cinq groupes supplémentaires : en 1970, le groupe Bretagne (Gilbert Nigay, BIU de Rennes) ; en 1971, le groupe Normandie (Marie-Françoise Bourdat, BM de Caen) ; en 1972, les groupes Champagne-Ardenne (Gérard Herzhaft, BM de Châlons-sur-Marne), Poitou-Charente-Limousin (Denise Humbert, BU de Poitiers) et Alsace (Francis Gueth, BM de Colmar). On dénombre maintenant à l'ABF douze groupes régionaux. Par ailleurs, une sous-section Discothécaires (Pascal Sanz, Direction du livre et de la lecture) s'est créée au sein de la section des BP.

Les statuts de l'Association sont de nouveau modifiés. Aboutissement des travaux de la Commission des statuts constituée le 22 juin 1970 sous la présidence de Guy Baudin, ils sont adoptés à l'AG extraordinaire convoquée à Paris le 22 novembre 1971. Ils sont publiés, après approbation du Conseil d'État, au JO du 23 août 1972. Ils ne bouleversent pas les structures fondamentales de l'ABF, mais assurent une plus grande participation des groupes et des sections à ses travaux. L'article 12 stipule prudemment : « Au sein de l'Association sont constitués des sections spécialisées et des groupes régionaux. » On se garde bien de les énumérer, afin d'éviter ultérieurement de devoir encore une fois entamer la lourde procédure de la révision des statuts.

Ce sont d'ailleurs toujours ces statuts de 1972 qui régissent actuellement le fonctionnement de l'ABF, en dépit des évolutions qu'elle a connues depuis près de trente ans.

Les treizième et quatorzième groupes voient le jour en 1973 : groupe Paris (Marthe Chaumié, Muséum national d'histoire naturelle) en mars et groupe Languedoc-Roussillon (Suzanne Delrieu, BIU de Montpellier) en novembre. Une sous-section des Sciences humaines se constitue au sein de la section des BS, qui comporte alors six sous-sections thématiques. Après deux années d'existence tâtonnante, cette sous-section décide de favoriser les « unités de travail » informelles.

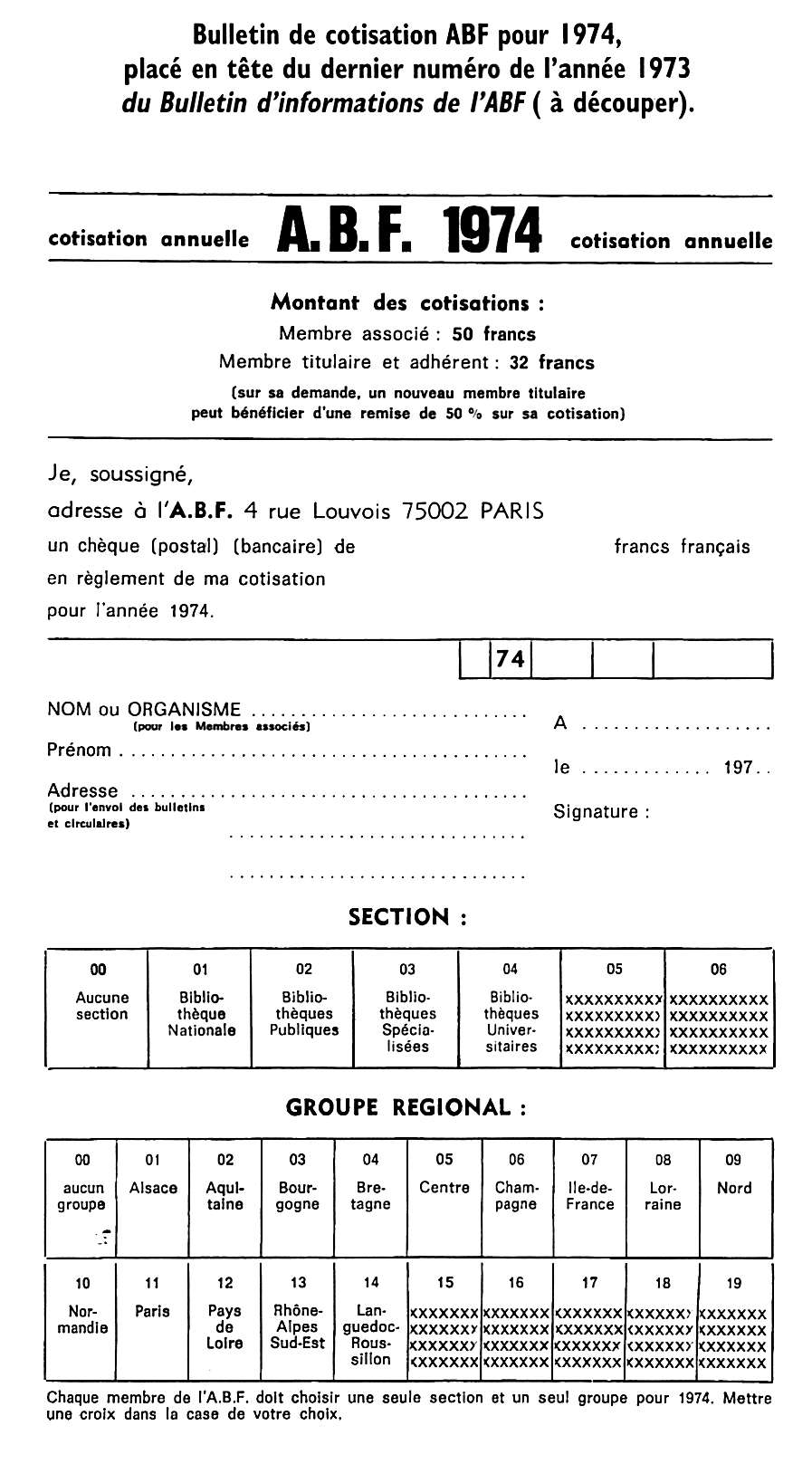

En février 1974, la section des Bibliothèques-musées des arts du spectacle devient la sous-section des Arts du spectacle (Cécile Giteau, Arsenal, collection Rondel) de la section des BS. L'ABF ne compte plus alors que quatre sections spécialisées : BN, BP, BS avec ses sous-sections, et BU.

Deux nouveaux groupes sont fondés en avril 1975 : le groupe Centre (François Hauchecorne, BM d'Orléans) et le groupe Auvergne (Francine Masson, BCP de la Haute-Loire).

En septembre 1976, le dix-septième groupe régional est créé. Il s'agit du groupe Midi-Pyrénées (Monique Schaak, BCP du Tarn-et-Garonne).

En 1977, la section des BP approuve la constitution de deux sous-sections : Bibliothèques d'entreprises et Bibliothèques d'hôpitaux (20) . Le dix-huitième groupe de l'ABF, fondé en 1981, est le groupe Pro-vence-Alpes-Côte d'Azur (Frédérique Guindon, BM de Toulon) et le dix-neuvième, en 1983, est le groupe Franche-Comté (Jean-Robert Grozay, BM de Carcassonne).

Cette même année 1983, une motion relative aux sections BN, BS et BU est présentée à l'AG du 9 mai, lors du congrès de Saint-Brieuc :

« Les sections de la BN, des BS et des BU souhaitent travailler en commun dans le cadre d'une intersection des bibliothèques d'étude et de recherche de l'ABF. Un groupe de travail composé de représentants de ces différentes sections sera chargé de proposer les modalités pratiques de cette collaboration dans le cadre des statuts actuels de l'ABF (21) ».

Plusieurs journées d'étude communes seront organisées par deux ou trois des sections réunies ponctuellement. Néanmoins, ce projet allait susciter pendant près de dix ans maintes discussions et réunions avant d'aboutir finalement en 1993.

La stabilisation (1984-1990)

Une enquête réalisée en 1984 sur l'éventualité de la création d'une intersection bibliothèques d'étude et de recherche montre qu'une partie des adhérents concernés se disent favorables à un travail en commun : groupes de travail, mise en commun d'expériences, réunions, journées d'étude, etc. (22) Mais, statutairement, aucune transformation ne devait s'amorcer avant 1992.

Aucun groupe régional ne verra le jour de 1984 à 1991. L'importance numérique de chaque groupe, de même que ses activités, varient d'ailleurs beaucoup d'un groupe à l'autre et d'une période à une autre.

La sous-section des Bibliothèques musicales (Fabienne Marsault, Institut supérieur d'éducation musicale de Niort), créée en 1990 au sein de la section des BS, n'a qu'une existence très éphémère. La section des BS ne compte plus désormais qu'une seule sous-section, celle des Bibliothèques d'art, toujours extrêmement active depuis sa création en 1967.

Reprise de l'évolution (1991-1993)

Le vingtième groupe régional, le groupe de la Réunion (Pierre Mangeard, discothécaire à Saint-Pierre, la Réunion, puis très rapidement Alain Vauthier, BDP de Saint-Denis, la Réunion), est créé en août 1991. Le vingt et unième, le groupe Picardie (Alain Pecquet, BM de Saint-Quentin) se constitue en 1992.

En octobre 1992, les trois sections BN, BS et BU nomment un directoire chargé de préfigurer la future section Etude et recherche qui consacrera la fusion des trois anciennes sections.

Le 16 mai 1993, au congrès de Chambéry, l'AG approuve la création de la nouvelle section Étude et recherche (Anne-Françoise Bonnardel, BnF).

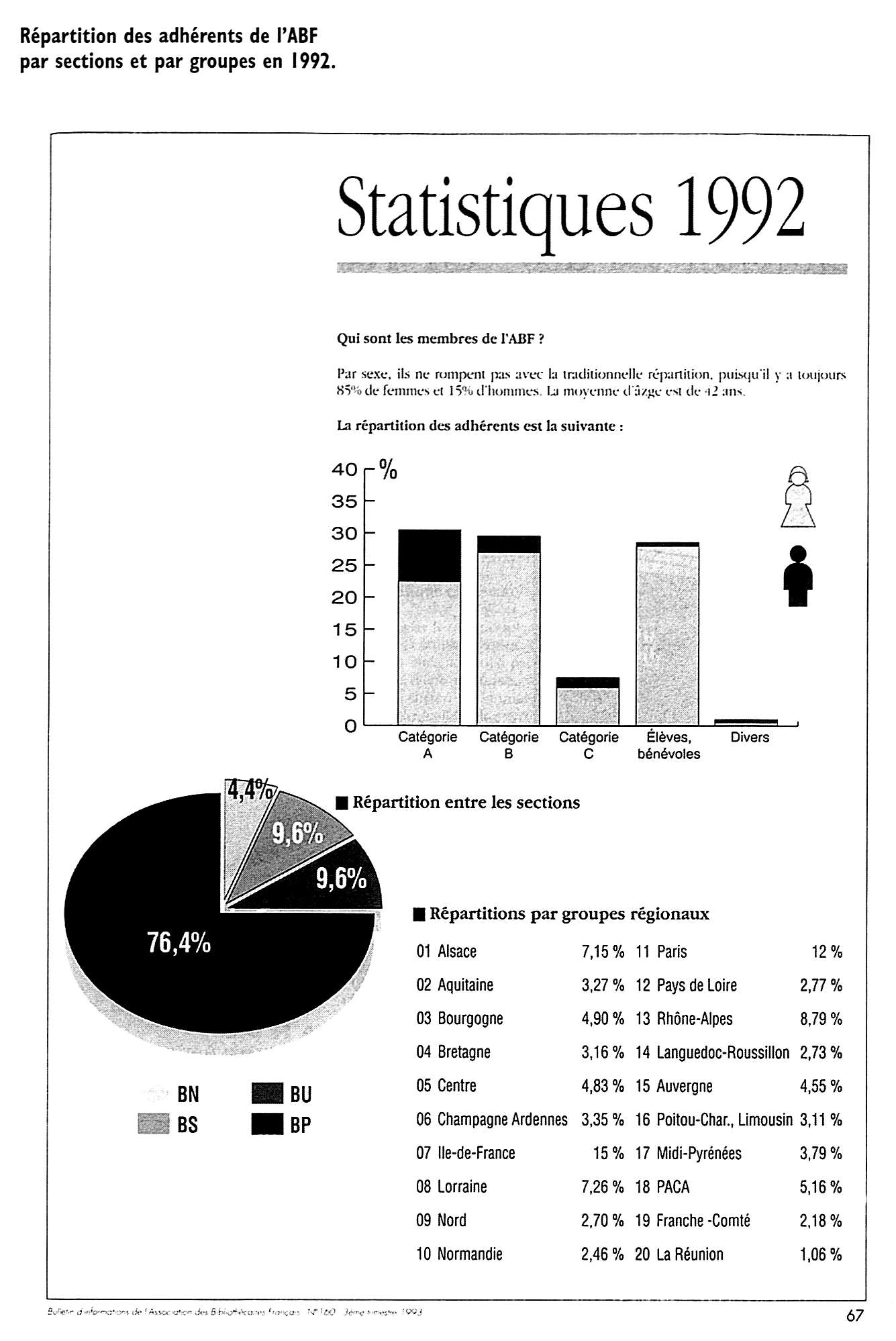

L'ABF ne compte plus désormais que deux sections spécialisées nationales : BP et SER. Mais l'objectif recherché, qui était d'« équilibrer » l'ABF et d'avoir des adhérents mieux répartis entre ces deux sections thématiques, n'est pas atteint. Au 28 février 1997, le nombre d'adhérents de chacune des sections s'établissait respectivement à 2 530 pour la section BP et à 716 pour la SER. Pour l'exercice 1999, les adhérents cotisants des BP étaient 2 950 et ceux de la SER 653 seulement.

En guise de conclusion

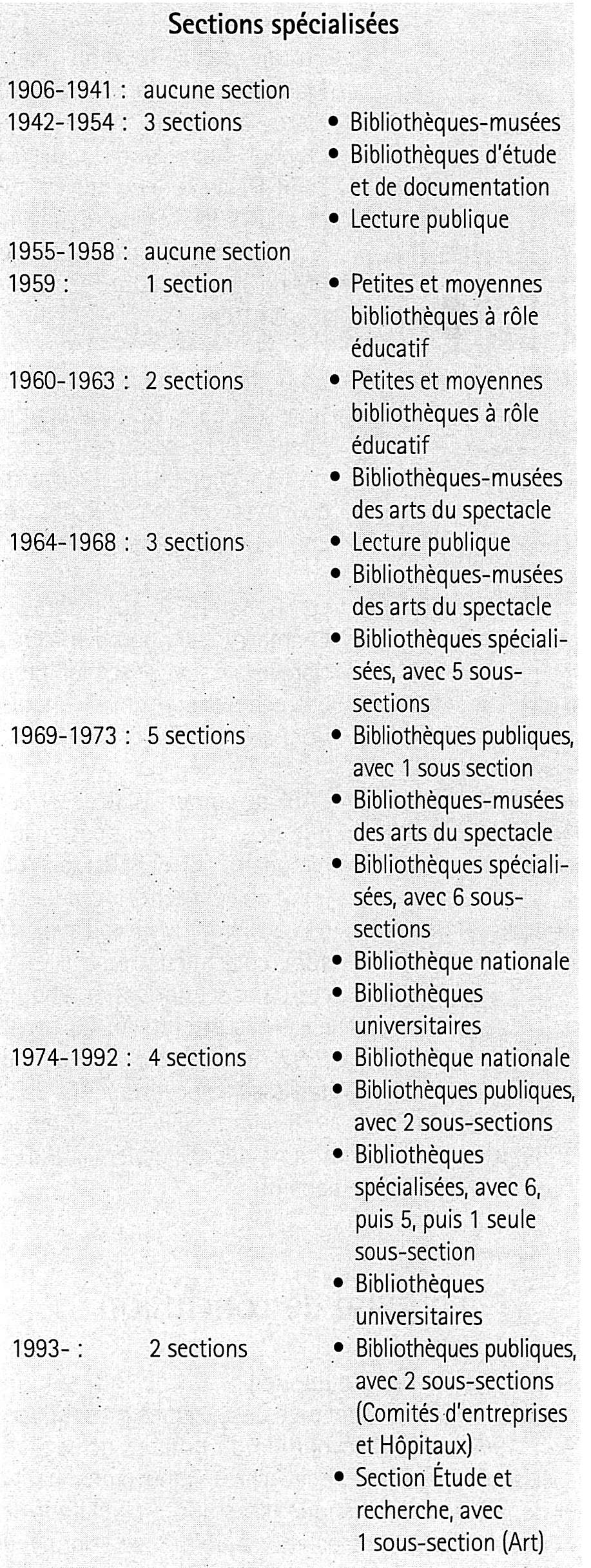

Si la naissance des groupes régionaux de l'ABF suit une courbe continue - ponctuée de quelques interruptions - de 1960 à 1992, l'évolution du nombre de sections spécialisées présente en revanche un mouvement de flux et de reflux caractéristique (sans doute révélateur des « états d'âme » de l'Association à un moment donné) de 1942 à 1993.

Deux tableaux constituent, selon moi, la meilleure façon de résumer sous une forme claire l'histoire complexe des groupes et des sections au sein de l'ABF depuis sa création en 1906 :

2. Bulletin de l'Association des bibliothécaires fronçais, octobre 1940-août 1941, p. 36. retour au texte

3. Archives de l'ABF. retour au texte

4. Ibid. retour au texte

5. Ibid. retour au texte

6. Ibid. retour au texte

7. Bulletin d'informations de l'ABF, 1948, n° 1, p. 8. retour au texte

8. S Ibid., 1949, n° 2, p. 2. retour au texte

9. Bulletin d'informations. Association des bibliothécaires fronçais, 1955, n' 18, p. 288 et p. 297 et suivantes. retour au texte

10. Association des bibliothécaires français. 1906-1956. Cinquantenaire et annuaire, Paris, 1957, 136 p. retour au texte

11. Archives de l'ABF. retour au texte

12. Bulletin d'informations. Association des bibliothécaires français, 1959, n° 29, p. 69 et suivantes. retour au texte

13. Archives de l'ABF. retour au texte

14. Bulletin d'informations. Association des bibliothécaires français, 1962, n° 38, p. 107. retour au texte

15. Ibid., 1963, n° 41, p. 89. retour au texte

16. lbid., 1964, n° 44, p. 109. retour au texte

17. Ibid., 1964, n° 45, p. 203 et suivantes. retour au texte

18. Ibid, 1965, n° 47, p. 89 et suivantes. retour au texte

19. Ibid., 1968, n° 61, p. 253 et suivantes. Voir aussi le dossier en archives. retour au texte

20. Ibid., 1977, n°97, p. 208. retour au texte

21. Note d'information. Association des bibliothécaires français, juillet 1983, n° 35, p. 2. retour au texte

22. Ibid., novembre 1984, n° 39. retour au texte