Index des revues

- Index des revues

Compter

-

Bertrand, Anne-Marie

Compter, p.11-14. -

Yvert, Louis

"La tache qui reste à accomplir est immense", p.15-18. -

Kersebet, Françoise

Que sont nos lecteurs d'antan, devenus ?, p.20-35. -

Lahary, Dominique

A nouvel équipement public nouveau ?, p.36-38. -

Poitevin, Marie-José

Le public des mal-voyants , p.39-44. -

Morel, Véronique

A la médiathèque de la Cité des Sciences et de l'Industrie, un nouveau mode d'accès à..., p.46-49. -

Communiqué de presse, p.50. -

Sineux, Michel

Les cantines d'amadeus , p.51-55. -

Vingtdeux, Nelly

Un chèque en blanc pour la lecture en Ardèche, p.57-58. -

Kupiec, Anne,

Pompougnac, Jean-Claude

La bpi , p.59-63.

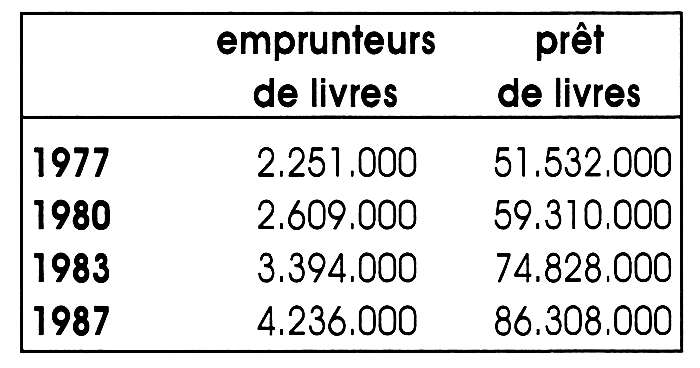

Compter

Par Anne-Marie BertrandDans le temps, les choses étaient simples : les gens venaient à la bibliothèque, s'inscrivaient, empruntaient des livres. Les bibliothécaires, l'âme en paix, comptaient les "lecteurs" et les "prêts". Le nombre des lecteurs augmentait. Le nombre des prêts augmentait. Tout était à sa place. Dans les bibliothèques municipales en 1977 : 2.251.000 lecteurs, 51.532.000 prêts.

Aujourd'hui, la situation est beaucoup plus difficile à appréhender. Non seulement "les gens" viennent à la bibliothèque pour emprunter autre chose que des livres, non seulement les pratiques de consultation sur place prennent un autre visage et une autre importance, mais encore on peut fréquenter les services de la bibliothèque sans y mettre les pieds et sans émarger aux statistiques d'inscrits ni/ou aux statistiques de prêts.

Que veut dire compter, alors ?

Ce texte n'a d'autre ambition que d'essayer de répondre à cette question. D'abord en s'interrogeant pour savoir ce qu'on compte et dans quel but on le compte. Ensuite, en tentant d'aborder les résultats en fonction de différents points de vue : le point de vue historique (l'évolution des résultats dans le temps) ; le point de vue des moyens (les résultats sont-ils corrélatifs aux moyens disponibles ?) ; le point de vue du public (quels types de résultats l'évolution des pratiques permet-elle d'aborder ?) ; le point de vue de l'offre (les nouvelles activités des bibliothèques sont-elles quantifiables ?).

Compter : qui ? quoi ? pour quoi ?

Les statistiques concernant le public sont destinées, me semble-t-il, d'une part à mesurer l'activité de la bibliothèque, d'autre part à évaluer, autant que faire se peut, l'adéquation entre les services offerts et les attentes du public.

Mais, en ce domaine, que compter ? Compter les personnes : compter les inscrits, les usagers, les emprunteurs ou les entrées ? On voit que cette question simple n'est pas si simple que ça. Ni oiseuse : des décomptes effectués à la Médiathèque de Nantes en 1987 montraient que le nombre des emprunteurs était tous les jours inférieur au moins de moitié au nombre des entrées (1) . Même si l'on fait la part des entrées multiples, ne prendre en compte que le nombre des emprunteurs serait donc grandement sous-estimer le public de la bibliothèque. Compter les emprunts, les communications sur place est plus fiable - avec les réserves d'usage que l'on connaît : un livre emprunté n'est pas forcément un livre lu (ou, au contraire peut être lu par plusieurs personnes), un document communiqué n'apporte pas forcément la réponse cherchée.

Compter les emprunts par types de documents ou par documents unitaires n'a d'intérêt que purement informatif (le prêt d'ouvrages en basque représente 2,8% des prêts) et peut même avoir des effets pervers (Bastien und Bastienne n'est pas sorti depuis six mois : au pilon - non, pardon, à la braderie !). (2)

Croiser les données emprunts / emprunteurs peut apporter une satisfaction esthétique qui, comme telle, est bien sûr gratuite : vous chaut-il de savoir que les enseignants du secondaire empruntent plus de BD mais moins de guides de voyage que les femmes au foyer d'au moins trois enfants habitant à plus d'un kilomètre de la bibliothèque ? Par contre, d'autres corrélations peuvent être fructueuses, même si elles ne sont pas étonnantes : constater que le nombre d'emprunts augmente en même temps que les horaires d'ouverture, ou que le nombre d'inscrits diminue avec l'augmentation des tarifs...

A la question "pourquoi compter ?" je ne vois donc que deux réponses : on compte pour préciser des besoins et donc obtenir des moyens (crédits, locaux, emplois...) ; on compte pour préciser des résultats et donc évaluer la satisfaction des usagers. Car, après tout, je ne vois pas de question plus importante que celle-ci et à laquelle on revient toujours : pourquoi viennent-ils dans les bibliothèques ? pourquoi n'y viennent-ils pas ? pourquoi n'y viennent-ils plus ? comment faire pour qu'ils viennent ?

Compter : l'évolution dans le temps

Les statistiques triennales de la Direction du Livre (3) nous apportent des indications chiffrées.

A ces chiffres, il conviendrait d'ajouter les prêts d'autres documents (4) .

Pour les livres, le pourcentage d'augmentation entre 1977 et 1987 est donc de 88,18% pour les inscrits et de 67,48% pour les prêts. Si l'on cumule tous les types de documents prêtés, on obtient, en 1987, 93.969.000 prêts de documents, soit une augmentation par rapport à 1977 (livres + disques) de 75,77%. Ce qui signifie que, malgré la diversification des médias proposés, le nombre de prêts a moins augmenté que le nombre d'emprunteurs. Sur une évolution plus courte (1987 par rapport à 1986), les chiffres sont d'une crudité simplissime : pour la première fois depuis dix ans, le nombre d'inscrits a baissé dans les bibliothèques municipales : 4.317.000 inscrits en 1986, 4.236.000 en 1987. Le pourcentage d'inscrits dans la population qui s'est élevé, régulièrement, de 8,6% en 1977 à 15,7% en 1986 est redescendu à 15,1% en 1987. Accident ou tendance lourde ?

Compter : l'évolution des moyens

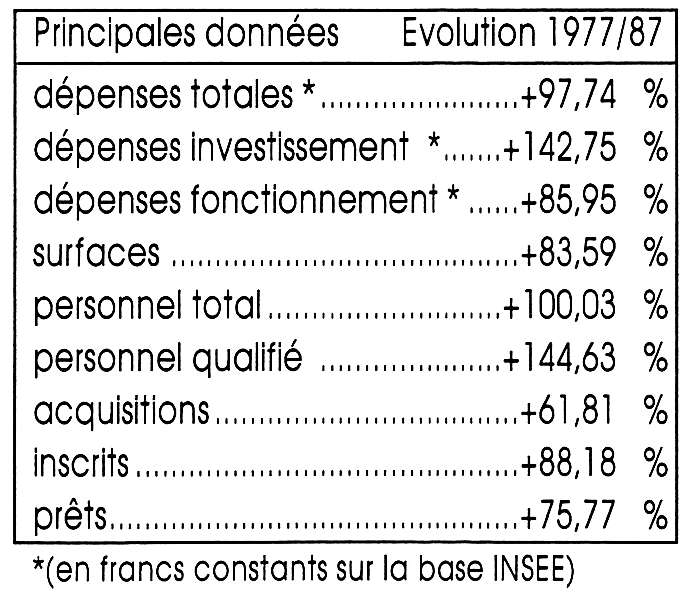

Les mêmes sources statistiques (3) nous permettent de dresser le tableau ci-dessous

Des statistiques plus fines sont, seraient plus intéressantes notamment dans le domaine de l'accessibilité des services : la surface des annexes a-telle augmenté autant que la surface des centrales ? Réponse : davantage; les centrales ont globalement augmenté de 77,25% de surfaces de planchers entre 1977 et 1987 et les annexes de 111,77%. Mais leur nombre n'a pas augmenté dans les mêmes proportions : seulement de 39%. Sur l'évolution des tarifs, les statistiques restent muettes. Enfin, sur l'évolution des horaires, Louis Yvert montre (cf infra) que, pour les villes de plus de 20 000 habitants, la moyenne hebdomadaire d'ouverture est passée de 30 h 11 en 1980 à 29 h 24 en 1987.

Quels enseignements tirer de ces évolutions divergentes ? Je laisserai ce soin à plus qualifié que moi et me contenterai de quelques réflexions provisoires : un effort très important a incontestablement été accompli par les collectivités locales depuis dix ans (+97,74% de dépenses), effort accompagné modestement par l'Etat en investissement (prise en charge de 16,2% des dépenses d'investissement en 1987) et très médiocrement en fonctionnement (3,87% en 1987 soit moins qu'en 1980, pourtant considéré comme une année noire).

Pour autant, cet effort n'a pas été couronné, dans les mêmes proportions, d'un succès public. Certes, il y avait, il y a, du retard à résorber, une mise à niveau à faire, qui n'est toujours pas terminée. Cependant, il conviendrait que des experts se penchent sur cette double question : est-ce que, là où elles existent, les centrales modernes (médiathèques) n'ont pas grosso modo atteint leurs objectifs et fait le plein de leur public et est-ce qu'une reprise de l'expansion ne doit pas, désormais, passer par un maillage plus serré d'équipements de proximité ? Une fois de plus, nous revenons à la cruciale question du réseau et de son organisation.

Compter : l'évolution des pratiques

L'évolution des pratiques du public a été traitée dans plusieurs ouvrages (5) auxquels il est utile (et intéressant) de se reporter. Je n'évoquerai ici que quelques aspects de cette évolution et leur poids sur les statistiques.

La demande croissante d'accompagnement de la formation permanente comme de la formation initiale n'apparaît pas dans les statistiques. Elle pèse cependant d'un poids toujours plus lourd sur les collections à acquérir, sur l'occupation, voire la saturation, des locaux, sur la disponibilité du personnel, généreusement mis à contribution par des nuées de collégiens, de lycéens, d'étudiants ou de demandeurs d'emploi en reconversion. Travaillant sur place souvent uniquement avec des usuels, ces usagers n'influent pas de manière quantifiable sur l'activité de la bibliothèque - sauf peut-être sur le nombre de photocopies effectuées.

La consultation sur place de documents divers (périodiques, livres, vidéos...) est, elle aussi, difficile à mesurer. Seul est réellement compté le nombre de documents communiqués des magasins, ou le nombre de vidéo-cassettes diffusées. Mais tout ce qui est consommation plus diffuse n'apparaît pas : feuilletage, réponses aux concours, conversations, recherche d'adresse, consultation du catalogue, visite d'exposition, brefs instants de repos, écoute de disques, réservations effectuées, recherche bibliographique...et tout ce qui peut relever de la fréquentation du service sans se traduire par l'emprunt ou la communication d'un document, tout ceci est absent des statistiques. Et est pourtant significatif de ce qu'on demande aux bibliothécaires comme qualification multiple, amabilité permanente et disponibilité sans faille... Troisième exemple : les bibliothèques multi-médias ont engendré des adhérents "multi-pratiquants", qui fréquentent le coin-périodiques, regardent des vidéo-cassettes, font une recherche sur place, empruntent des livres et des disques... En ce domaine, les outils statistiques sont défaillants pour mesurer la réalité et l'importance de cette "multi-pratique".

Tout n'est pas mesurable, bien sûr, mais sur ces quelques points je regrette que les chiffres ne puissent pas rendre compte de ces nouvelles pratiques, alors même qu'elles correspondent à l'objectif poursuivi, faire des bibliothèques non seulement des lieux de travail et de documentation, mais aussi des espaces d'accueil, de vie et de sociabilité.

Enfin, même si des études sont ponctuellement menées ici ou là, on aimerait en savoir plus sur les relations du public avec la bibliothèque : on sait (6) que les points sensibles sont les horaires ("c'est toujours fermé !"), le carcan réglementaire ("on se fait toujours engueuler"), la difficulté du choix ("il y en a trop, on ne sait pas comment choisir") et surtout, pour ceux qui ne fréquentent pas une bibliothèque, l'impression, ou même la certitude, que "ce n'est pas pour eux", que c'est un service destiné aux virtuoses, voire aux professionnels de l'écrit que sont les étudiants, les enseignants et les intellectuels et que, bien entendu, il n'y a rien là-dedans qui risque de les intéresser, eux, faibles lecteurs (7) .

Compter : l'évolution de l'offre

Les "nouveaux territoires" qu'explorent depuis quelque temps les bibliothèques ne sont pas toujours mesurables. Distinguons ici deux types d'actions : celles qui consistent à mieux assurer l'information bibliographique ; celles qui consistent à améliorer la présence du livre dans la cité.

Pour l'accès à l'information bibliographique, je ne crois pas qu'existent de statistiques sur l'interrogation des catalogues in situ , pas davantage sur l'interrogation des catalogues à distance, et encore moins sur les possibilités d'accès à des sources bibliographiques sur CD-ROM. Mais, après tout, cette absence de résultats n'est que le prolongement de notre ignorance ancienne sur l'utilisation des catalogues dans nos bibliothèques - avec un petit peu plus d'acuité, car il s'agit là de nouveaux services dont on aimerait bien pouvoir évaluer l'utilité et la pertinence.

Quant aux actions nouvelles de diffusion du livre, elles peuvent être jus-qu'à un certain point quantifiées : il existe des statistiques nationales sur le nombre de livres déposés par les BM dans les collectivités (577 000 en 1977, 2 212 000 en 1987) ou déposés par les BCP dans leurs relais. Peut également être connu le nombre de livres déposés selon le type de collectivités : où il apparaît, avec une constance remarquable, que ce sont les écoles qui bénéficient principalement des dépôts des BM (66,8% des livres déposés en 1983, 66,5% en 1987). Nouveaux territoires ? Vous avez dit nouveaux ?

Prenons l'exemple des actions menées en direction de la petite enfance. Ni les crèches, ni les PMI, ni les haltes-garderies ne sont identifiées dans les statistiques de dépôts de livres. Pas plus que ne sont quantifiées les actions de sensibilisation envers leurs personnels, ou que ne sont évoquées les actions de formation que les bibliothèques peuvent mener à leur égard, ni que ne sont évoqués les accueils spécifiques des bébés. Un "nouveau territoire" de ce type peut donc échapper complètement aux bilans statistiques, même s'il recouvre une part importante de l'activité de la bibliothèque, ou s'il est identifié comme une priorité dans la politique de lecture municipale.

Compter : en conclusion, le livre...

"L'usage de l'imprimé" connaît une évolution contradictoire : ces dernières années ont vu à la fois la prise de conscience des enjeux politiques et sociaux de la maîtrise de l'écrit et, dans le même temps, des lamentations médiatiques sur la fin du livre et l'approche de la barbarie.

Quel rapport avec les bibliothèques ? Un rapport consubstantiel : l'image du livre et l'image de la bibliothèque sont liées ; le rapport au livre et le rapport à la bibliothèque sont liés.

Or l'image du livre est ambiguë, équivoque : le livre est nécessaire mais ennuyeux, pratique mais ringard, porteur d'avenir mais condamné, pas cher mais élitiste, répandu mais réservé, etc. Bref, on sait que le livre est un outil démocratique, aux pieds ailés, de partage du savoir, de l'émotion et de la mémoire. On le "sait"...mais du dehors, de loin. Comme on "sait" que la terre tourne autour du soleil...mais ce qu'on voit, ce qu'on sent, c'est que le soleil monte et descend sur l'horizon. Le livre présent partout, pour tous, ce n'est encore qu'un rêve d'intellectuel...tout comme la mort du livre et de la lecture n'est qu'un cauchemar d'intellectuels.

En attendant une hypothétique révolution copernicienne, la réalité est plus prosaïque : le livre n'est pas à la mode et son usage n'est que trop souvent une corvée utilitaire. Ce qui n'empêche pas que, en même temps, il n'y ait jamais eu autant de lecteurs dans la population française. L'évolution de la place de la culture dans la société, l'évolution des pratiques culturelles sont, évidemment, au-delà de ce qu'a évoqué cet article. On ne peut cependant parler sérieusement des publics des bibliothèques sans les replacer dans ce contexte. Fournisseurs d'offre culturelle, attentives aux demandes, essayant de répondre aux besoins, tributaires (et partenaires) de l'évolution des pratiques, les bibliothèques ne peuvent seulement se décrire par des chiffres. Leur identité, leur utilité doivent être précisées par des enquêtes plus larges - est-il optimiste de compter que les pouvoirs publics s'intéresseront à cette question ?

2. Les exemples cités sont purement imaginaires, bien entendu. retour au texte

3. DIRECTION DU LIVRE ET DE LA LECTURE.- Bibliothèques municipales. Statistiques 1987.- Paris : Imprimerie Nationale, 1990. retour au texte

4. En 1987, 7.543.000 prêts de disques, 60 000 prêts de vidéocassettes, 12000 prêts de logiciels, 9000 prêts d'oeuvres d'art, 37000 prêts de séries de diapositives. retour au texte

5. Voir par exemple Pour une sociologie de la lecture (Cercle de la Librairie, 1988), Publics à l'oeuvre (Documentation française, 1986), Constances et variances (BPI, 1990). retour au texte

6. Voir notamment Joëlle Bahloul. -Lectures précaires, BPI, 1987. retour au texte

7. Je ne parle pas ici des "non-lecteurs" techniques dont le problème est autre. retour au texte