Index des revues

- Index des revues

Mémoire, technique et économie

-

Leniaud, Jean-Michel

Pour un service public de la mémoire ?, p.7-12. -

Stiegler, Bernard

Mémoire, technique et économie, p.13-21. -

Bunch, Antonia J.,

Schmitt, Catherine

Mémoire et information, p.22-25. -

Surget, Eric

Mémoire régionale, p.27-31. -

Arnoult, Jean-Marie

Conservation et valorisation, p.32-34. -

Oddos, Jean-Paul

Mémoire et élimination, p.35-39. -

Gèze, François

Des livres fantômes ?, p.40-41. -

Varry, Dominique

Réflexions autour de la parution de l'Histoire des Bibliothèques françaises, p.43-46. -

Richter, Noë

La mémoire de la profession , p.47-48. -

Gascuel, Jacqueline

La mémoire de l'abf , p.49-52. -

Bodin, Bruno

Synthèse des conférences du congrès de l'ABF Bibliothèques et mémoire, p.53-56. - « renonciation écrite, par la matérialité même de son support et les conditions de sa reproductibilité, n'est en rien réductible à renonciation orale - et le concept de mise en forme matérielle des énoncés qu'a élaboré J. Virbel met en évidence une performativité inversée de l'écrit où faire (disposer typo-graphiquement un texte sur son support) c'est dire;

- » « Toute scription manuscrite produit un objet singulier qui - du moins jusqu'aux moyens de reproduction modernes - n'est pas reproductible à l'identique, mais dont le contenu peut être recopié par un nouvel acte d'énonciation. Au contraire, l'écrit imprimé moderne se caractérise par l'existence d'objets identiques reproduits en un grand nombre d'exemplaires au cours du même processus énonciatif (2) , ce qui signifie qu'avec l'apparition de l'imprimé, le manuscrit change de statut dans cette mesure où, appartenant dorénavant au stade précédant la publication, séparé de l'espace public de la lecture, il se met radicalement hors de la portée du lecteur - à l'exception de ce premier lecteur de soi qu'est l'écrivain. On peut alors classer les écrits en quatre grandes catégories : « Ecrits publics manuscrits... ; écrits publics non-manuscrits... ; écrits nonpublics manuscrits... ; dactylogrammes, ou tapuscrits... » (3)

- * la séparation entre le manuscrit et l'imprimé isole la séquence constitutive de l'acte inventif du moment de sa publication, et par là même transforme le rapport du lecteur aux textes ;

- » des instruments d'orientation dans le passé littéral de la pensée, comme dispositifs automatisés d'assistance à la navigation et à la recherche, permettent très tôt d'appréhender synthétiquement, quoi-qu'encore grossièrement, de grands corpus textuels par délégation de fonctions élémentaires de lecture et de parcours des espaces virtuels que l'on pourrait nommer les bibliothèses (les supports et instruments bibliographiques en général, dont les bibliothèques, publiques ou privées, de manuscrits ou d'imprimés, numérisés ou non. sont elles-mêmes des cas) - où s'élargit l' "angle de vue" du lecteur (et de l'écrivain), avec de nouvelles possibilités de "zoom", au prix d'une éventuelle réduction de sa "profondeur de champ".

- « il faut rendre la société perméable aux changements techniques ; c'est un impératif dans la mesure où la révolution industrielle engendre une loi irrésistible d'innovation permanente: l'information doit faire connaître aux consommateurs les changements, les y habituer, les convaincre de leurs bienfaits, et au XXe siècle, le marketing est l'un des principaux secteurs pourvoyeurs des fonds nécessaires à l'exploitation des "indus-tries de programmes" ;

- « il faut mobiliser le capital pour l'investissement, susciter la spéculation financière pour capter les masses monétaires nécessaires à l'innovation permanente. et cela engendre le développement de systèmes boursiers qui ne peuvent fonctionner correctement qu'à la condition qu'un vaste système d'information suscite et permette la prise de décision du spéculateur.

- « n'est information que dans la mesure où tout le monde ne la possède pas ;

- « peut faire l'objet d'un commerce ;

- « voit sa valeur corrélée à son temps et à son espace de diffusion : elle se dévalue à mesure qu'elle se répand.

- « des opérations de hiérarchisations (avec 4 niveaux) qui pondèrent le poids de passages du texte, auxquelles correspondent sur le support de papier les soulignements dans le corps du texte et les traits verticaux en marge :

- « des opérations de qualifications, qui consistent à attribuer des valeurs sémantiques à ces pondérations, par divers moyens:

- - insertions de mots-clés

- - insertions de notes personnelles

- rédactions de commentaires

- liens avec d'autres documents (autres passages du même texte ou autres textes, par exemple : sources manuscrites, variantes éditoriales, textes mentionnés en référence, traductions, gloses canoniques, références bibliographiques, etc.).

Mémoire, technique et économie

Par Bernard Stiegler, Maître de conférence Université de Technologie de CompiègneLamémoire humaine est essentiellement technique : l'analyse du processus d'hominisation montre que l'homme poursuit le mouvement de différenciation vitale par d'autres moyens que la vie. Le "premier homme", c'est ce fossile de squelette que Leakey retrouve en 1959, en Afrique australe, accompagné de ses outils de silex taillé. On le nomme alors Australopithèque, ou encore Zinjanthrope.

C'est un homme dans la mesure où il est bipède, mais surtout au sens où la libération de son membre antérieur de toute activité de locomotion libère sa main à son destin d'organe non seulement préhenseur, mais proprement fabricateur.

Entre le Zinjanthrope et l'homme de Néanderthal, plus de trois millions cinq cent mille années s'écoulent. Durant cette très longue période, les aires corticales du cerveau se différencient, pendant que l'outillage lithique évolue. L'homme de Néanderthal fabrique des outils de silex très finement taillés, très diversifiés. Après Néanderthal, la différenciation physiologique de l'homme s'achève.

Ceci constitue une rupture majeure dans l'histoire de la vie : la différenciation en quoi consiste essentiellement la vie, ce que l'on nomme aussi néguentropie, n'est plus celle, après Néanderthal, du vivant lui-même, mais des objets qu'il fabrique. Ces objets sont une organisation de la matière inorganique, ils introduisent un troisième règne, entre physique de la matière inerte et biologie des êtres organiques.

Cette rupture, c'est aussi et surtout l'apparition d'une nouvelle mémoire, qui va jouer un rôle toujours plus important dans l'évolution. En effet, depuis Darwin, et plus encore depuis la théorie de la biologie moléculaire, on sait qu'il n'y a pas d'hérédité des caractères acquis par le vivant. Cela veut dire, scientifiquement, que le lamarckisme est faux, cela a pour conséquence qu'un chien dressé, ou des générations de chiens dressés, ne donneront jamais lieu à la génération de petits chiens qui se comporteraient spontanément selon ce dressage, ou encore, que ce n'est pas parce que vos ancêtres ont pratiqué la maçonnerie durant dix, cent ou mille générations, que vous naîtrez avec de gros biceps et des durillons dans les mains.

F. Jacob traduit ceci en disant que "le programme génétique ne reçoit pas de leçons de l'expérience". Il distingue aussi bien deux types de mémoires : germinale (cellules sexuelles), et nerveuse (cellules somatiques). Et il montre qu'il n'y a dans le vivant aucune perméabilité possible entre ces deux types de mémoires.

Or, l'outil taillé est un troisième type de mémoire. Et il modifie la situation en ceci que, lorsqu'un animal meure, toute sa mémoire nerveuse, c'est-à-dire individuelle, meure avec lui. et est perdue pour l'espèce. Au contraire, avec l'homme technicien, organisateur de la matière et producteur d'objets, c'est-à-dire aussi de traces, l'individu producteur peut disparaître, sa production reste . Et ceci a pour conséquence majeure que l'expérience individuelle peut dès lors s'accumuler et se transmettre de générations en générations. Un homme sera alors celui qui vient au monde en héritant d'une culture toute constituée par l'accumulation des expériences de ses ancêtres.

La bibliothèque n'est qu'un cas particulier de cette situation, rendu possible par deux événements majeurs : la néolithisation, et la linéarisation de l'écriture.

Au néolithique, des phénomènes de sédentarisation et de division du travail apparaissent, de telle manière que la domestication des plantes et des animaux devient possible, surtout dans les milieux très favorables que sont les limons du Tigre, de l'Euphrate et du Nil. Il en émerge ce que l'on nomme les grands empires, qui sont des civilisations de l'argile et de l'eau.

L'accumulation de ressources qui se produit alors rend nécessaire la comptabilisation, tandis que la notation des crues des fleuves permet leur anticipation et par là même leur exploitation. Ceci s'effectue en même temps qu'un intérêt se développe par les activités des étoiles. C'est l'apparition des premiers outils spécifiquement élaborés en vue de rendre possible une mémorisation d'événements et de savoirs. Et cela finit par donner lieu aux tablettes d'argiles où viennent s'inscrire les écritures cunéiformes, et aux papyrus chargés de hiéroglyphes.

Ces écritures restent quasiment secrètes, réservées aux scribes, compte tenu de leur complexité (le nombre de signes est très élevé, leur combinatoire très difficile à maîtriser). De plus, elles n'enregistrent pas les événements sans ambiguïtés. On hésite toujours sur ce qu'il faut leur attribuer de ce sens que l'on nommera plus tard, d'un mot chargé, littéral.

Littéral en effet, le sens ne le devient qu'avec la lettre. Et c'est ce qui donne lieu à cet alphabet que nous utilisons encore, et que nous devons aux Grecs qui précèdent tout juste Hésiode. Aujourd'hui encore, je peux lire un dialogue de Platon ou un discours de Péri-clès sans aucun doute sur ce qui a été dit : c'est l'ère de l'enregistrement exact du passé qui s'ouvre ainsi, déterminant un tout nouveau rapport au présent comme à l'avenir.

L'écriture alphabétique est la condition de possibilité de la cité grecque où naît la démocratie, le premier média largement accessible, constitutif de la citoyenneté même :

Au lieu d'être le privilège d'une caste, le secret d'une classe de scribes travaillant pour le palais du roi, l'écriture [alphabétique] devient «chose commune» à tous les citoyens, un instrument de publicité... Les lois doivent être écrites ; par là elles deviennent véritablement la chose de tous. (1)

On en trouve encore les traces sur les sites antiques préservés des destructions : l'intensité de la vie politique grecque est à la mesure des inscriptions dans la pierre que l'on peut lire sur les stèles.

La polis, c'est aussi l'apparition de l'école. On n'y enseigne pas seulement les lettres et l'arithmétique : les sciences en général, l'histoire et la géographie, la littérature et la philosophie sont des fruits de l'écriture, sans laquelle elles ne seraient tout simplement pas possibles -pas plus que le droit public ni le débat politique.

C'est ainsi également qu'apparaissent les premières bibliothèques où s'accumulent tous ces savoirs, dont celle, prestigieuse, du Lycée d'Aristote, puis Alexandrie la cosmopolite : l'universalisation du savoir est alors engagée.

Un nouveau grand moment de la mémoire est constitué par l'imprimerie.

La Révolution Française n'aurait pas été possible sans la généralisation de l'imprimé : la presse de Gutemberg ouvre un nouvel espace de publicité. Il permet que se constitue la "république des lettres" dont émergent les Lumières du XVIIIe siècle.

Deux remarques sont ici nécessaires :

Il résulte de cette évolution des supports que « l'assimilation des manuscrits "modernes" aux manuscrits anciens et médiévaux relève... du malentendu (4) puisqu'il s'agit d'écrits non-publics manuscrits que rend possibles l'existence des écrits publics non-manuscrits auxquels ils s'opposent comme la sphère privée à l'espace public, le bon à tirer étant à l'articulation des deux. J'insiste sur ce point ici dans la mesure où il montre que la matérialité des supports du texte surdétermine le rapport du lecteur au texte lu.

Mais il y a plus. Leroi-Gourhan a montré qu'avec la multiplication des imprimés, dont la fracture du bon à tirer est une conséquence, l'accumulation des textes, où se trame le savoir qui les tisse, s'accroit au point qu'une assistance à l'orientation dans la géologie de la mémoire, par la création de catalogues, d'index et de fichiers, devient indispensable, tandis que le livre se dote d'appareils de navigation facilitant le déplacement non-linéaire du lecteur (paginations, tables de matières, glossaires, etc.). Ce devenir s'inscrit dans une histoire caractérisée par l'extériorisation de fonctions élémentaires de la mémoire individuelle vers de véritables instruments de navigation dans la mémoire collective matériellement mise en forme, et par là même toujours plus transmissible et toujours plus vaste :

La mémoire sociale engloutit dans les livres, en quelques décennies, toute l'Antiquité, l'histoire des grands peuples, la géographie et l'ethnographie d'un monde devenu définitivement sphérique, la philosophie, le droit, les sciences, les arts, les techniques et une littérature traduite de vingt langues différentes. Le flot va s'amplifiant jusqu'à nous mais, toutes proportions respectées, aucun moment de l'histoire humaine n'a connu une dilatation aussi rapide de la mémoire collective. (5)

Un processus de guidage de la lecture se met très tôt en place, dont les actuels supports éditoriaux électroniques et systèmes de lecture assistée par ordinateur sont des points d'aboutissement. Lorsqu'au XIXe siècle se développent les linéaments des techniques contemporaines de traitement de l'information, préfigurés par l'utilisation des fichiers, tout d'abord manuels, puis perforés et mécanisés, la mémoire collective atteignant un volume tel qu'il est devenu impossible de demander à la mémoire individuelle de receler le contenu des bibliothèques », une véritable activité automatique de mémoire est constituée. Dans la perspective de la très longue durée adoptée par l'anthropologue, c'est l'amorce d'un processus d'extériorisation des fonctions corticales du cerveau et, plus globalement, du système nerveux : il devient nécessaire d'organiser la pensée inerte contenue dans le cerveau imprimé de la collectivité par un tissu supplémentaire ».

Au XXe siècle, la documentation sur fiches « se prête, entre les doigts de l'usager, à des agencements multiples : par auteurs, par matières, géographique, chronologique... » (6) , et si « le livre brut est comparable à l'outil manuel », « le fichier simple répond déjà à une machine manuelle tandis que le fichier perforé, puis le fichier électronique rendent possible une véritable délégation, dans une machinerie automatique, d'opérations de lecture élémentaires, telles que la recherche de co-occurrences. C'est alors une nouvelle époque de la "navigation" dans cet espace virtuel qu'est le texte - il n'existe qu'à être parcouru - dont l'hypertexte contemporain est le stade le plus avancé, véritable machine à rassembler les souvenirs... susceptible, au delà des moyens de la mémoire cérébrale humaine, de mettre chaque souvenir en corrélation avec tous les autres (7) ». Et c'est aussi, du même coup, une nouvelle expérience de la textualité.

La question de la navigation, maître mot de l'hypertexte, dont Alexandrie constitue déjà un sommet historique, était posée dès que la Mésopotamie avait entrepris le classement des inscriptions cunéiformes sur tablettes d'argile. Mais après l'imprimerie, elle fait l'objet d'une technicité particulière qui devient, en conjonction avec le métier Jacquard (8) , l'ancêtre de la mécanographie et finalement de l'informatique. S'orienter dans le savoir, c'est-à-dire dans le passé qu'est la pensée, dans le déjà-là de traces accumulées et héritables, constituées en patrimoines nommés littérature, science ou philosophie, est un souci ancien qui, prenant figure dans les bibliothèques, conduira plus tard à une modélisation avancée d'opérations cognitives par l'appareillage technique devenu électronique, et c'est pourquoi Leibniz, concepteur de machines et simultanément penseur de l'Encyclopédie, de la Bibliothèque et de la Characteristica universalis, est une référence courante pour les théoriciens de Inintelligence artificielle" et des sciences de la cognition.

En résumé, on peut poser qu'au cours de cette histoire, les spécifications matérielles du texte déterminent la lecture et l'écriture par deux aspects au moins :

A travers ces analyses, Leroi-Gourhan décrit ce que j'ai appelé dans un autre contexte, en reprenant et généralisant une expression de Jacques Derrida, la situation de finitude rétentionnelle de la mémoire humaine.

La mémoire individuelle n'est pas infinie. Pour cette raison même, mémoriser, c'est oublier, ainsi que le montre Borges dans Funès ou la mémoire (9) Tout comme la carte ne peut coïncider avec le territoire « point par point », car y étant équivalente, « cette Carte Dilatée [serait] inutile » (10) n'apportant rien de plus à l'orientation, la mémoire doit réduire le mémorisable - c'est-à-dire l'oublier - pour qu'il puisse devenir mémorable. Cela signifie aussi bien que la réduction et la synthèse rendues possibles par les instruments bibliographiques évoqués ci-dessus habitent déjà les phénomènes de mémorisation les plus élémentaires. Une mémoire qui n'oublierait pas, comme celle de Funès, ne pourrait pas sortir du présent, elle ne pourrait pas le faire passer, elle ne pourrait donc pas le mémoriser et n'accède-rait même pas à ce présent, qui ne pourrait se différencier d'aucun passé et n'aurait pas d'avenir : une mémoire qui n'oublierait pas serait obligée de revivre entièrement le temps de ce dont elle permet le souvenir : se souvenir d'hier, ce serait revivre tout hier, ce serait donc rester dans le présent de cet hier sans futur. Une telle mémoire serait une non-mémoire, c'est-à-dire une non-pensée (11) . Il n'y a pas de mémoire infinie, c'est-à-dire parfaite (sinon, comme chez Leibniz, celle de Dieu). Reste que la mémoire humaine est cette mémoire finie qui. en quelque sorte, s'infinitise, ou s indéfinit, et en tout cas s indétermine, dans sa mise en extériorité, suppléant son propre défaut. Ce qui est la temporalité même : parce que, rétention-nellement finie, mais techniquement synthétisée, la mémoire individuelle mise en extériorité peut devenir mémoire collective, la mémoire humaine individuelle peut accéder du même coup à un passé qu'elle n'a pas vécu, qui la précède, dont elle hérite, et sur lequel elle enchaîne en anticipant son avenir.

La question est l'enchaînement, et les supports d'inscription en conditionnent les possibilités. Si le passage du présent dans le passé est inéluctablement son oubli, inscrire cet oubli à la lettre, c'est à la fois l'accomplir, le pérenniser, et déjà le suppléer dans cette mesure où l'oubli y est mémorisé selon cette modalité insigne qui permet de revenir sur lui et de se le remémorer non seulement comme souvenir, mais comme oubli constitutif de la décision qu'est toute mémorisation, qui est toujours une biffure. C'est-à-dire la bifurcation d'un sentier dans le jardin du lecteur-écrivain (12) .

La suppléance de la finitude rétentionnelle est dans sa version la plus banale - et d'autant mieux oubliée - l'agenda-répertoire, et, dans une occurrence tout aussi quotidienne, mais plus riche, le journal intime, et, dans l'ordinaire de l'écrivain rédigeant telles Mémoires, tel Traité de géométrie, le carnet des notes et le cahier des rédactions sur lesquels on vient se repentir, chacun à sa manière, d'une faute initiale commune - comme défaut, comme oubli - à tout être qu'un avenir ouvre à l'éternel retour du passé : celui de la littérature, des mathématiques, de la philosophie, comme celui de l'histoire - l'histoire individuelle aussi bien que l'histoire en général et l'Histoire Universelle en particulier » (13) . Autant de formes de la "culture" dont la suppléance matérielle des supports de mémoire n'élimine pas la finitude, mais lui donne l'efficience et l'effectivité, sinon d'une quasi-infinitude, du moins d'une cumulativité indéfiniment réactivable. La possibilité de réactiver un maintenant passé, de la rendre à nouveau présent, est essentielle à l'écriture, et il n'y a pas de littérateur qui ne relise aucune rature, car méditer, sans traces, devient évanescent (14) .

C'est aussi l'accès à la mémoire des autres. de ceux qui sont absents, vivants ou mort, que donne cet élargissement technique de la finitude rétentionnelle.

Aujourd'hui sont apparues de nouvelles techniques de mémorisation exacte, qui transforment les bibliothèques en médiathèques : il s'agit des technologies analogiques et numériques, que soutient le développement des industries de l'information. Les médias d'information adviennent avec la révolution industrielle, subite évolution technique et scientifique qui ne cessera de s'intensifier jusqu'à nos jours, et bouleversera, au point de les délégitimer, les cadres politiques, culturels, moraux, religieux et sociaux en général de la cité.

L'activité industrielle d'information qui naît alors (Louis Havas crée son agence en 1832) s'inscrit dans un processus de transformation majeure de la société, une révolution moins française, politique et démocratique que technique, militaire et économique. La première révolution industrielle est le début d'une accélération formidable du changement social au sens le plus large du mot. Le système technique y conquiert un dynamisme nouveau qui engendre des résistances dans la mesure où il déstabilise les cadres établis. Un vaste système commercial d'information, lui-même hautement technique et industriel, doit être mis en place pour au moins deux raisons :

Il en résulte le véritable concept d'information au sens moderne : c'est une valeur marchande que je suis prêt à acheter dans la mesure où elle me permet de m'orienter dans une société en changement perpétuel, que je sois investisseur, producteur ou consommateur, optimisant ma performance, vouée à l'intérêt sous toutes ses formes, et dont la valeur est toujours éphémère. Ce sont des boursiers qui en découvrent le sens en 1836 : ayant constaté que la variation des valeurs de titres sur la place de Bordeaux suit celle de Paris avec retard, ils soudoient un fonctionnaire pour utiliser à leur profit une ligne télégraphique Chappe entre les deux marchés financiers. Ils s'enrichissent rapidement au prix d'un important déséquilibre spéculatif de la bourse bordelaise. Cette "affaire" nous apprend que l'information :

Aujourd'hui, c'est au stade d'un très petit nombre des producteurs de matière première (les agences) que se fait la sélection de l'événementialisable. De la dimension planétaire de la sélection et de la diffusion conjuguée à la transmission à la vitesse de la lumière, il résulte une véritable fabrication industrielle du présent: un événement n'a effectivement lieu, n'accède au rang d'événement, que s'il est "couvert", même s'il ne peut jamais être totalement réduit à ce pur artifice, le temps est toujours au moins co-produit par les médias. La "couverture" obéit à des critères de sélection articulés par la finalité de la production d'une plus-value, dont le meilleur argument de vente est le sensationnel. Cette mémoire, en tant que flot permanent, s'efface nécessairement à mesure qu'elle se produit : "une information chassant l'autre", elle a pour principe son propre oubli massif et immédiat. Mon journal qui ce matin vaut cinq francs ne vaudra plus rien demain parce qu'une information est ce dont la valeur est liée au temps de diffusion, est d'autant plus une information qu'elle est moins connue. C'est pourquoi les agences de presse qui sélectionnent ce qui mérite le statut d'information consacrent tous leurs efforts à diminuer les temps de transmission et de traitement. L'explosion en direct de la navette Challenger fut un événement d'une gravité exceptionnelle pour l'administration Reagan. La mort de huit personnes dans une entreprise de ce type n'a rien d'exceptionnel en soi. Vécue, au même instant ou presque, par une très grande partie de la planète, c'est une catastrophe politique et une tragédie sensationnelle . L'événementia-lité de l'événement est ici inséparable du média qui, au moins, le "co-produit". Les réseaux de ce "temps-lumière" suppriment le retard entre la saisie d'un événement et sa réception en réduisant infinitésimalement le temps de la transmission. Mais l'instrument de saisie analogique ou numérique supprime également tout retard entre l'événement et sa saisie. Il en résulte ce que Barthes a appelé, à propos de la photographie, une "certitude" et un « pouvoir d'authentification" (15) , effet de réel commun à toutes les technologies analogiques.

Conjuguant d'une part l'effet de réel (de présence) de la saisie, où événement et saisie de l'événement coïncident dans le temps, d'autre part le temps réel ou le direct de la transmission, où événement saisi et réception de cette saisie coïncident également et dans le même temps, les technologies analogiques et numériques inaugurent une nouvelle expérience collective aussi bien qu'individuelle du temps.

La fabrication du temps par une agence de presse n'en est évidemment pas un simple compte-rendu, les industries de l'information d'actualité ne se contentent pas d'enregistrer "ce qui arrive", car alors, il faudrait enregistrer tout "ce qui arrive" ; or "ce qui arrive" n'arrive qu'en n'étant pas tout, qu'en se distinguant du tout, et l'information n'a de valeur qu'à résulter d'une hiérarchisation dans "ce qui arrive" : en sélectionnant ce qui mérite le nom d'événement, ces industries co-produisent, pour le moins, l'accès de "ce qui arrive" au statut événementiel. N'"a lieu " ou n'"arrite " que ce qui est "couvert". Des milliers d'événements arrivent sans avoir lieu, ou ont lieu sans arriver, n'auront finalement pas eu lieu, ne seront donc pas arrivés.

La conservation de la mémoire, du mémorable (la sélection dans le mémorisable qu'est tout d'abord la rétention de ce mémorable) est certes toujours déjà aussi son élaboration : il n'y a jamais de simple compte rendu de "ce qui est arrivé", ce qui est arrivé n'est arrivé qu'à n'être pas tout à fait arrivé, on ne mémorise qu'en oubliant (16) . Tout ceci n'est qu'un cas particulier du paradoxe de la carte au 1/1, et une conséquence de la finitude rétentionnelle. Toutefois, il se passe quelque chose d'absolument neuf lorsque les conditions de la mémorisation, à savoir les critères de l'effacement, de la sélection, de l'oubli, se concentrent dans un appareillage technico-industriel dont la finalité est la production de plus-value : alors l'impératif qui règle hégémoniquement l'activité de la mémoire est le gain de temps dans la mesure où le capitalisable abstrait (l'argent) n'est jamais que du crédit accordé sur le futur, de l'avance. La rétention industrielle est gouvernée par la loi de l'audience en tant que source de crédit. Cette loi, irrésistiblement, prédétermine la nature des événements eux-mêmes : les "acteurs" anticipent les conditions de l'enregistrabilité de leurs actes et agissent en fonction des contraintes de cette surface industrielle du temps.

Ce nouveau stade de l'événementialisation atteint son stade ultime avec ce que Newsweek a appelé la "télécratie".

Revenons ici quelque peu en arrière. Lorsque les gazettes commencent à foisonner apparaît ce que nous nommons aujourd'hui l'opinion publique. C'est dans ce contexte qu'est aboli l'Ancien Régime.

L'école publique est une grande idée révolutionnaire à laquelle s'attache le nom de Condorcet : y serait cultivée la liberté de penser et de choisir du citoyen.

A la révolution politique succède rapidement la révolution industrielle que je viens d'évoquer, et d'où sort la démocratie moderne qui engage un très ample processus de transformations sociales. Jules Ferry instaure, dans la seconde moitié du XIXe siècle, l'école obligatoire, généralisant ainsi l'alphabétisation.

L'écriture suppose que le destinataire d'un texte dispose d'une compétence de lecture et d'écriture. A condition d'avoir passé de nombreuses années apprendre ses lettres, ce qui consiste à intérioriser la technique en quoi consiste l'écriture, le lecteur accède de lui-même au contenu d'un écrit.

Au contraire, avec les technologies analogiques et numériques, qui dominent aujourd'hui l'univers médiatique, les fonctions d'encodage et de décodage sont déléguées à des machines. Le public peut se dispenser de toute formation spécifique à ces formes de mémoire (et au-delà, de ce que l'Allemagne du XIXe appelait une Bildung ), ce qui rend possible un accès à la publicité analogico-numérique sans savoir les consommateurs d'information sont dans l'espace médiatique pourvu que soient mis à sa disposition des appareils de "lecture" sans qu'ils disposent nécessairement et du même coup d'une capacité d'écriture - tandis qu'avec l'écriture alphabétique, savoir lire, c'est nécessairement aussi savoir écrire.

Le principe de constitution de l'audience médiatique n'est plus le savoir, mais le pouvoir d'achat (du poste de télévision, du programme télévisé, etc.).

Plus généralement, on voit ainsi apparaître une nouvelle critériologie des valeurs.. Cette critériologie est fondamentalement mercantile, comme on l'a vu, et liée aux performances de vitesse des industries de l'information, au temps réel et au direct. Cela affecte évidemment l'industrie éditoriale : la rapidité de la rotation des stocks est l'impératif pour les industries culturelles, livres compris, dont résulte le concept de best-seller.

Combien de best-sellers auront survécu dans mille ans ? Je pose cette question un peu rebattue parce qu'elle ouvre le paradoxe de la valeur : la valeur d'une oeuvre est par essence inestimable, incalculable. Elle est inscrite dans un processus de devenir qui ne peut être clos, dont l'issue est toujours et imprévisiblement différée. Au contraire, la mémoire informationnelle et marchande évalue tout à l'aune d'une calculabilité du rendement financier qui peut être attendu d'un enregistrement. Il y aurait donc incompatibilité : le fonds patrimonial ne saurait jamais être réduit à un fonds de commerce.

Pourtant. de nouveaux éléments conduisent à nuancer ces propos. L'ère de la médiatisation informationnelle où règne le seul critère de la rentabilisation de la mémoire est peut-être en train de s'achever. Ainsi de la création du dépôt légal de l'audiovisuel, qui inaugure une nouvelle logique de conservation des archives, qui n'est plus seulement celle du broadcast. Et surtout. nombre de nouveautés techniques viennent modifier la donne : machines très puissantes à bas prix, logiciels hypertextuels, hypermédia : bientôt. on traitera les images télévisées sur ordinateur à domicile : les possibilités de développement d'une compétence technologique nouvelle du grand public sont certaines, annonçant l'existence prochaine de véritables médiathèques.

Ces nouveautés sont des conséquences du caractère dynamique des supports numériques, sur quoi je vais conclure par un dernier point.

Almuth Grésillon, Jean-Louis Lebrave et Catherine Fuchs écrivaient, à propos de Flaubert "ruminant" Hérodias :

Etudier une écriture manuscrite comme processus veut dire aussi: comprendre et formaliser les habitudes graphiques d'un scripteur. A quel moment se sert-il de tel type de papier ? Quels sont ses rituels pour "occuper" progressivement la page ? Quels sont ses codes métascripturaux ? Bref : comment peut-on "lire" les traces graphiques enregistrées par le manuscrit et remonter à travers elles jusqu'aux mécanismes de la genèse ? (17)

Approcher le travail de l'écrivain, c'est fréquenter aussi ses outils et lieux d'études : stylo, papier, carnet, mais également chemises, dossiers, rayonnages où ils s'accumulent avec les ouvrages marqués, cornés. annotés, tiroirs où sont rangés des fichiers, et tant d'autres formes d'aide-mémoire composant les supports des codes de "métascriptions" et d'un processus global <Y archi-annotation. auxquels aujourd'hui s'ajoutent évidemment les disquettes, mais encore les photos, bandes magnétiques audio et vidéo et "échantillonnages" numériques que les extensions multimédia des systèmes micro-informatiques (tel quicktime sur le système 7 du Macintosh) font à leur tour entrer dans le champ d'une annotation électronique généralisée au sein de dispositifs dits hypermédia .

Bien avant l'hypertexte et l'électronique, tout un espace rétentionnel et virtuel, statique et cependant parfaitement opératoire. encadre physiquement l'écrivain travaillant à sa table. De subtiles techniques d'annotation, corrélation. classement, organisent dès son origine l'écriture des oeuvres, qui peuvent être aujourd'hui transposées dans le domaine des supports numériques au plus grand bénéfice du lecteur-scripteur : elles s'en trouvent incommensurablement dynamisées .

Qu'il soit écrivain, professeur, étudiant, "intellectuel", mais aussi ingénieur, avocat, journaliste ou administrateur, un lecteur "professionnel" utilise diverses techniques de balisage et d'orientation que matérialisent des habitudes graphiques et/ou spatiales, qu'il en systématise ou non l'usage : signes d'annotations de significations diverses (croix et traits en marges, soulignements aux tracés divers dans le corps même du texte imprimé, etc.), techniques de résumé et de synthèse, fichiers, dossiers, etc. Il glose les textes, les indexe, les met en rapport par des systèmes de corrélation (les fichiers), y extrait des passages pour des citations, utilise des instruments de recherche (bibliographies, revues spécialisées, dictionnaires, encyclopédies).

Toutes ces techniques de lecture visent à créer des liens qualifiés entre des documents ou des passages dans des documents. Les techniques hypertextuelles actuellement développées par le génie logiciel permettent d'intégrer rigoureusement, en les automatisant. ces opérations. L'avantage en est que la mémoire de la machine n'oublie pas, tandis que celle du lecteur est essentiellement faillible. Une fois les cahiers, livres, fichiers, dossiers refermés dans les rayons de la bibliothèque ou sur le bureau, toutes les interventions sur le support même du corpus en quoi consistent les diverses gloses, de la croix en marge au commentaire quasiment rédigé sur le cahier. se disséminent dans l'espace de travail, s'atomisent et s'ignorent superbement. Le génie du lecteur sera d'en faire malgré tout la synthèse. Le génie de la machine permet sinon de vérifier ce génie, encore moins de le remplacer, en tout cas de lui assurer les plus rigoureuses conditions d'exercice : pour le lecteur traditionnel, la visibilité exacte du texte ne porte que sur quelques pages ou dizaines de pages en amont et en aval du passage actuellement lu. Au-delà de ce champ, la fidélité du lecteur à son corpus est irrémédiablement livrée aux infortunes de sa subjectivité. L'assistance de la machine inaugure au contraire une époque de haute fidélité de la lecture.. La lecture de la machine est sans faille, sans délais. Sa visibilité du texte est totale et instantanée. Cela ne veut évidemment pas dire que la lecture devient objective - mais qu'elle gagne en rigueur et en lucidité sur sa propre opération.

Le lecteur professionnel met en oeuvre, plus ou moins consciemment, des techniques d'appropriation où la lecture est indissociable de l'annotation, c'est-à-dire de l'écriture, et que l'on peut implanter dans un système de lecture assistée par ordinateur. Automatisées, elles permettent aussi de faire apparaître de nouvelles techniques de contrôle - dont font partie les outils de "navigation" hypertextuelle. En tant qu'elles font objectivement coïncider la lecture et l'écriture (dans cet objet qu'est la machine avec laquelle le lecteur interagit), ces techniques mobilisent aussi bien les outils les plus sophistiqués du traitement de texte que ceux de la création et de la gestion de bases d'"hypertextes". C'est pourquoi je les appelle des instruments d' hypertraitemeni de texte.

Aujourd'hui, l'utilisateur d'un système informatique personnel peut constituer des bases de données textuelles où il n'est plus contraint par une critériologie de conservation ou un système d'accès à l'information constitués à priori, comme c'est le cas de l'information en ligne ou des bases de données éditées sur CD-Rom. Utilisateur de ses mémoires, il en est d'abord le rassembleur et l'organisateur. Il dispose des sources les plus diverses (supports optiques d'édition électronique, banques de données, grands fonds numérisés tels celui de la Bibliothèque de France, documents numérisés par lui-même) qu'il peut adapter à ses besoins par des instruments de traitement de mieux en mieux conçus pour une lecture d'étude.

C'est dans ce contexte que de nombreux chercheurs en informatique et sciences de l'information sont conduits à développer des concepts favorisant une interaction toujours plus forte entre un système de données ouvert et un utilisateur acteur, depuis la simple navigation dans un document "actif" ou "intelligent" (ce que j'appelle un support dynamique), jusqu'à la possibilité pour l'utilisateur d'enregistrer les traces de ses propres actions dans la base elle-même et de les traiter comme composants de cette base. Ces concepts constituent le contexte d'apparition des langages d'annotation, de la lecture et de l'écriture éditoriales assistées par ordinateur, et plus généralement, de l'hypertraitement de texte.

M Hiérarchisations, qualifications, navigations

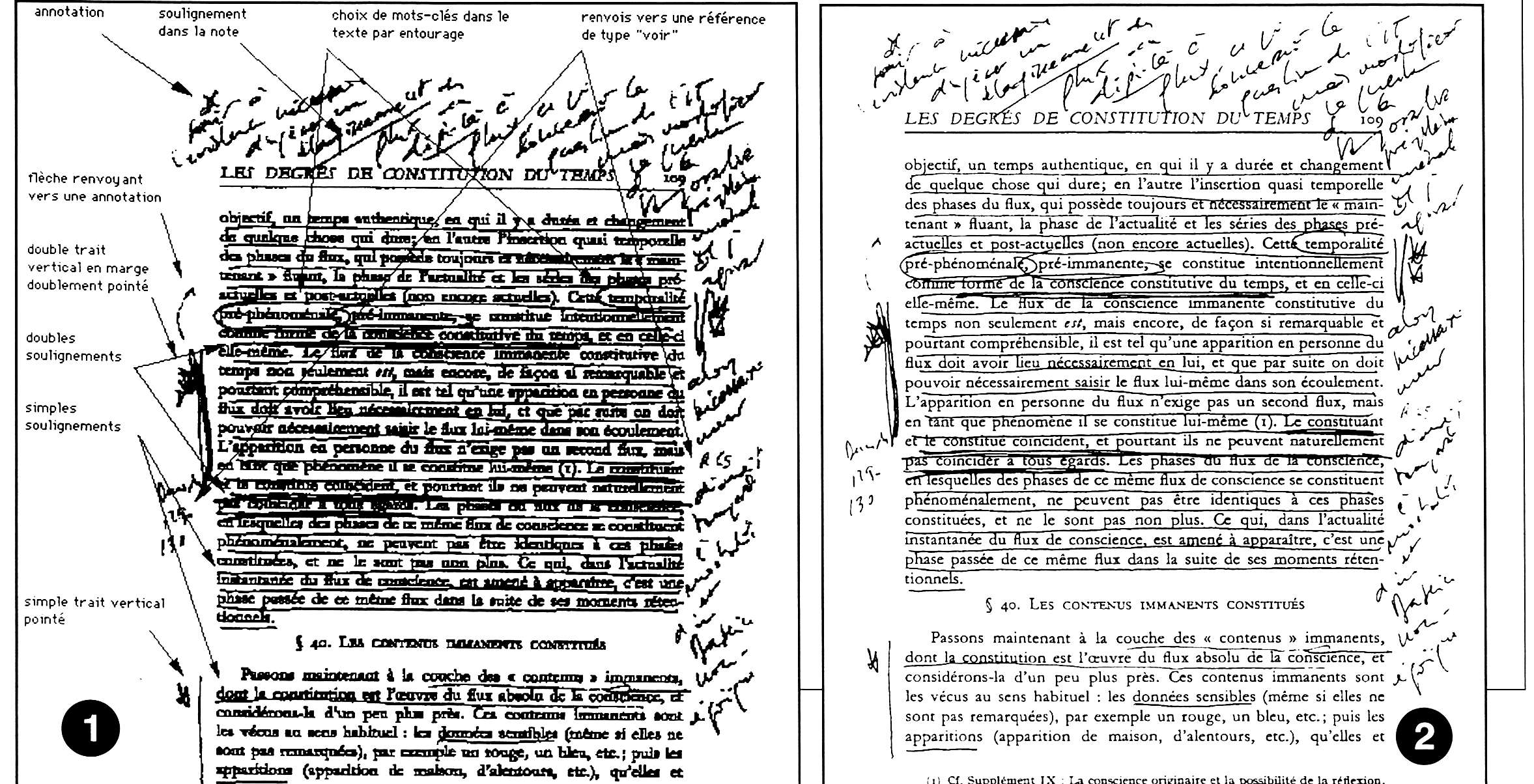

L'illustration 1 ci-dessous présente un exemple d'annotations manuscrites sur un support papier.

On peut analyser, modéliser, automatiser et intégrer sous formes de fonctionnalités primitives d'annotation numérique ces interventions manuscrites sur supports imprimés qui correspondent à l'ordinaire d'un travail de lecture amorçant un processus d'écriture (et il peut porter sur un texte dont le lecteur est lui-même l'auteur). On peut alors établir comme suit une typologie des techniques traditionnelles d'annotation de l'exemple ci-dessus :

Dire que la lecture (d'étude ou savante) est une opération d'inscription signifie qu'elle consiste d'abord en une appropriation du texte par intervention directe sur le support statique du papier. Dynamique, le support numérique permet une démultiplication et une exploitation automatique et systématique des opérations d'annotation modélisées selon les techniques de l'informatique.

Les actes d'annotation engendrent rapidement, au-delà des seuls repères ou codes graphiques, de l'écriture à proprement parler : notes en marges, mot-clés, commentaires. Les mots-clés créent par ailleurs des liens, des corrélations. Ils donnent également lieu à des listes ou ihésaurii, qui sont autant de systèmes de "navigation" dans la mémoire bibliothétique du lecteur. Un système de lecture assistée par ordinateur peut alors reproduire ces techniques traditionnelles en les systématisant et en les intégrant. Il en résulte de nouvelles possibilités instrumentales d'orientation, par combinaisons et extrapolations, dont j'exposerai plus loin quelques aspects.

Dans l'exemple précédent. on peut distinguer deux grandes classes d'interventions sur le texte :

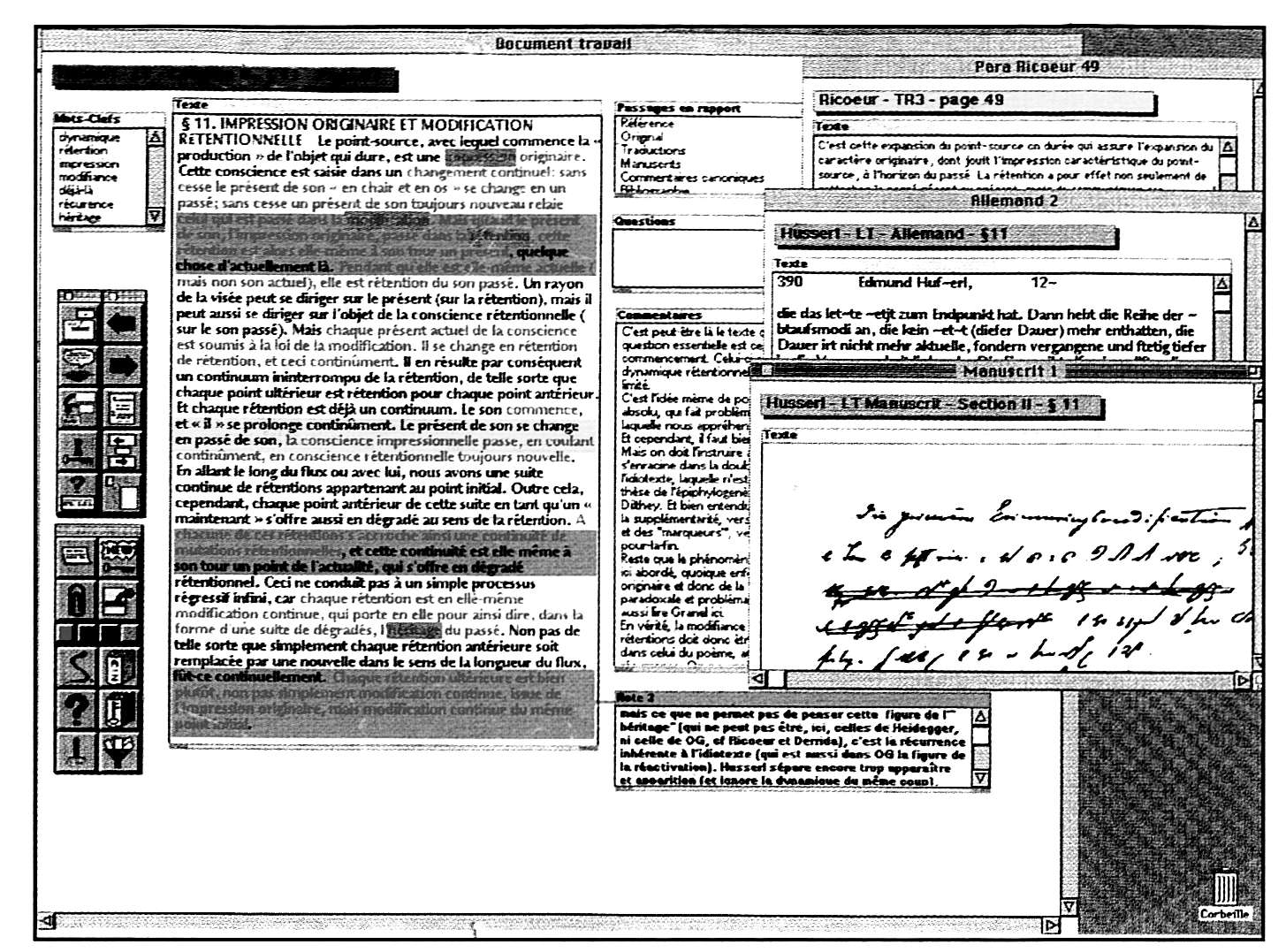

Ces interventions ont été modélisées dans une maquette informatique, LECAO, réalisée à l'Université de Compiègne (18) où les opérations de hiérarchisations consistent à utiliser des caractères en couleurs, tandis que les opérations de qualification aboutissent soit à des opérations de surlignages en couleurs du texte commenté, soit à la création de liens entre documents visible par l'ouverture d'une fenêtre des "textes en rapport" avec le document commenté, ou par l'apposition de mots-clés. L'illustration 2 ci-contre reproduit un écran où ces opérations ont été effectuées. Bien entendu, chaque intervention sur le texte est enregistrée par la machine, qui peut alors la traiter comme une information, ce qui rend possible par exemple des recherches portant uniquement sur un niveau donné de la hiérarchisation, et plus généralement, la combinaison de très nombreux critères s'appliquant aussi bien au texte lu qu'aux qualifications textuelles engendrées par le lecteur.

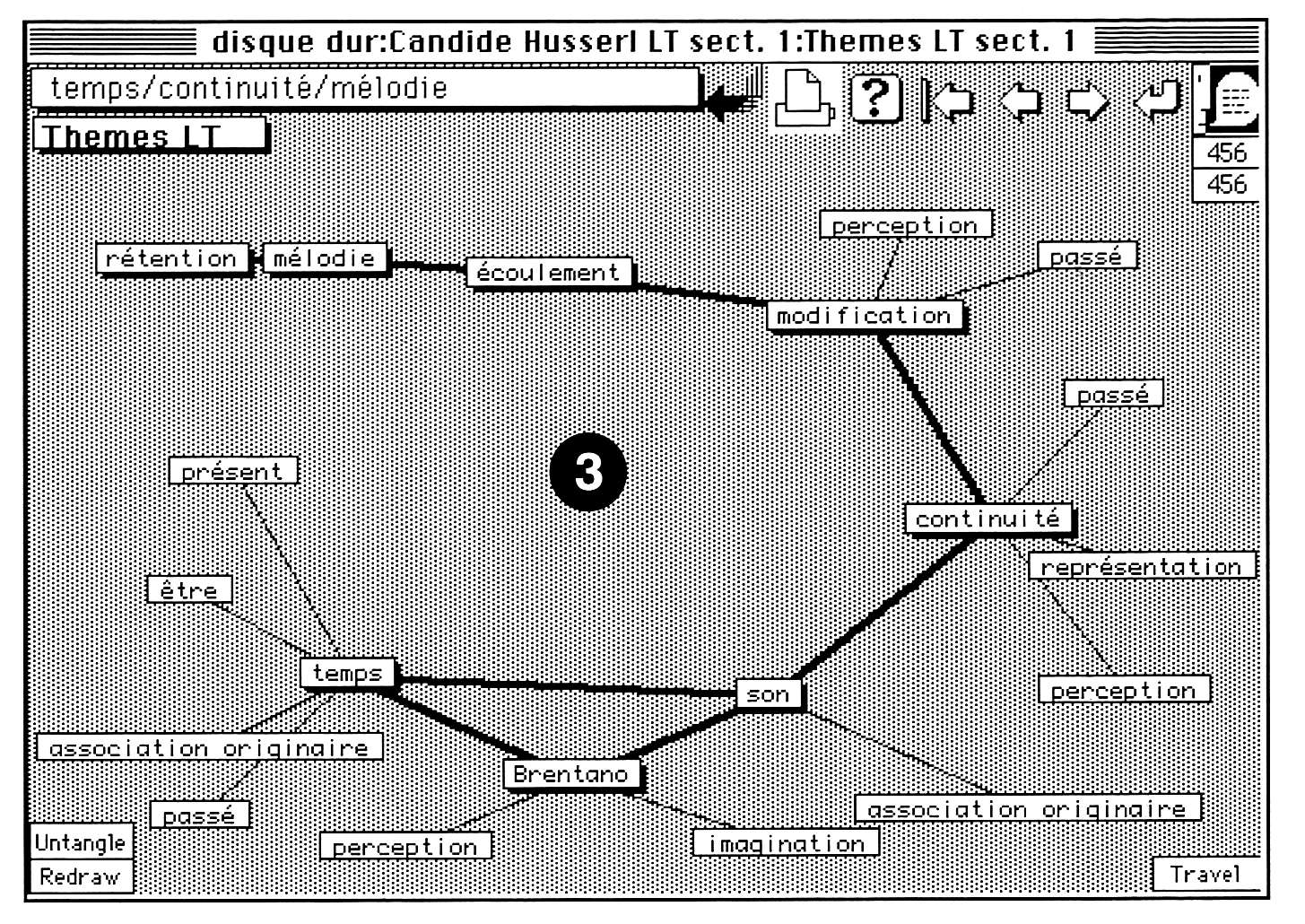

L'utilisation du logiciel Candide, réalisé par l'INIST et l'école des Mines, intégré à la maquette LECAO. est un exemple typique de l'apport des supports dynamiques : il permet la génération automatique de graphes de "cartographie sémantique", comme dans l'exemple présentant ci-dessous un extrait d'une analyse de la lére section des Leçons pour une phénoménologie de la conscience intime du temps de Husserl : (Illustration 3)

Les inscriptions en marges ou dans le corps des textes lus, les cahiers de notes, les fichiers, les dossiers, et leur organisation physique dans les rayonnages de la bibliothèque privée et sur le bureau, constituent autant de systèmes personnels d'orientation et de navigation dans l'espace à la fois matériel et spirituel (temporel et virtuel) du travail. Toute une mise en forme matérielle de la textualité et de sa lecture est ainsi opérée non seulement sur l'espace à deux dimensions du support de papier, mais dans le volume tridimensionnel du bureau et de la bibliothèque.

Il résulte du transfert de cette mise en forme matérielle de la lecture-écriture sur les supports dynamiques de l'hypertraitement de texte une transformation majeure de l'accès non seulement au texte, mais à la lecture passée de ce texte, telle qu'elle se matérialise elle-même textuellement, à la lettre, à travers toute la gamme des interventions décrites ici sommairement.

Ainsi, l'accumulation des imprimés avait été, selon Leroi-Gourhan, à l'origine du développement d'instruments d'aide à l'orientation du lecteur qui dégagèrent très tôt des concepts largement exploités par la suite dans la technique devenue informatique. On voit à présent comment l'informatique revient vers les "bibliothèses" (bibliothèques, médiathèques, cabinets de travail des écrivains, etc.), pour l'intensification des activités de lecture et d'écriture. En tout ceci, la technique joue donc un rôle majeur. On sait par ailleurs que la technique dans son évolution suscite toujours des réactions conservatrices, parfois absurdes et dangereuses, sinon parfaitement ridicules : c'est vrai ici comme ailleurs. Au XIXe siècle, il n'y avait pas que les ouvriers des filatures de Lyon que le devenir effrayaient. Nombre d'industriels, par exemple en sidérurgie, tentaient de résister aux innovations anglaises - quand il fallait pourtant bien les adopter soi-même. Aujourd'hui, il en va de même : de la bureautique jusqu'aux sommets de nos plus prestigieuses institutions culturelles, qui sont aussi de grands lieux de pouvoir, il est inévitable que des réactions de résistance se manifestent, plus ou moins compréhensibles. Nous vivons une époque de grands changements et de perturbations dans tous les domaines, mais dans laquelle il faut cependant, et même plus que jamais, résolument garder le cap sur l'avenir.

2. Jean-Louis Lebrave. La critique génétique : une discipline nouvelle ou un avatar moderne de la philologie ? - in Gênésis n°l. 1992 retour au texte

3. Lebrave, op. cité. p. 38 retour au texte

4. //«'rf. p. 42 retour au texte

5. (5) Leroi-Gourhan. Le Geste et la Parole. tome 2, p. 70 retour au texte

6. Md, p. 73 retour au texte

7. Ibid. p. 74. Je souligne. retour au texte

8. Md.. C'est le même principe que celui de jacquard pour le métier à tisser et il est curieux de constater qu'il a fallu plus d'un siècle pour que la matière documentaire rejoigne l'étape franchie au XIXe siècle par le tissage. En réalité, si le mécanisme est le même, le degré d'exploitation est tout différent puisque les bandes perforées du métier à tisser expriment des réponses alors que les perforations de fiches correspondent à autant de questions éventuelles retour au texte

9. Rorges. Funès ou la mémoire Fictions, p. 109 retour au texte

10. Borges. Musée de la rigueur scientifique e L'auteur et antres textes, p. 198 retour au texte

11. Funès il n'était pas très capable de penser. Penser c est oublier tics différences, c'est généraliser abstraire. Dans monde (le Funès. il n'y avait que des détails. presque immédiats - retour au texte

12. Cf Almuth Grésillon. - Ralentir : travaux - in Genesis na 1 . p. 13 retour au texte

13. Queneau. Les /leurs bleues retour au texte

14. Mallarmé retour au texte

15. Barthes, La Chambre claire, Seuil/Gallimard, p. 139 retour au texte

16. Cf Borges, « Funès ou la mémoire Fictioiis, Gallimard. retour au texte

17. (P) Almuth Grésillon. Jean-Louis Lebrave et Catherine Fuchs. - Flaubert : "ruminer Hérodias" » in L'écriture ci ses genèse et rarialion textuelle . ed. CNRS retour au texte

18. s) LECAO (Lecture et Ecriture Critiques Assistées par Ordinateur) est une maquette simulant une interface de lecture assistée par ordinateur. Elle a pu être réalisée avec laide du Ministère de la Recherche, département Sciences de l'Homme et de la Société, et en collaboration avec la Bibliothèque de France, dans le cadre de la conception du Poste de Lecture Assistée par Ordinateur. Ce programme se poursuit aujourd'hui sous un nouveau nom. OPEN (Outil Personalisable d'Edition Numérique), dans le cadre du programme PAR1NFO de la Délégation à l'Information Scientifique et Technique. en collaboration avec la Bibliothèque de France et le CNRS. retour au texte