Index des revues

- Index des revues

L'emploi précaire dans les universités

-

BessiÈre, JÉRÔME

Différenciation des compétences, p.6-7. -

Lupovici, CHRISTIAN

L'évolution des fonctions des personnels de direction , p.8-10. -

Annezer, JEAN-CLAUDE

L'emploi précaire dans les universités , p.11-13. -

Lahary, DOMINIQUE

Que faire des statuts?, p.14-18. -

Lahary, Dominique

Deux fonctions publiques, deux pyramides différentes, p.19. -

MÉnil, CÉLINE

Quelles activités pour les nouveaux assistants?, p.20-21. -

Gasc, MICHÈLE

Formations, métier, statuts, p.22-24. -

Barbier, Sylvie,

Tarin, Laurence

Recenser les besoins en formation, p.25-27. -

Screve cnfpt, ALAIN

Le cnfpt , p.28-31. -

Bruthiaux, PIERRE

Peut-on recruter des diplômés de l'ABF?, p.32-33. -

Jacques, JEAN-FRANÇOIS

Recruter en bibliothèque, p.34-38. -

Carmel-Petit, Sylvie

Les 35 heures , p.39-41. -

Briand, Gérard,

Chalve, Pierre

Un magasinier au SCD Montesquieu Bordeaux IV, p.42.

L'emploi précaire dans les universités

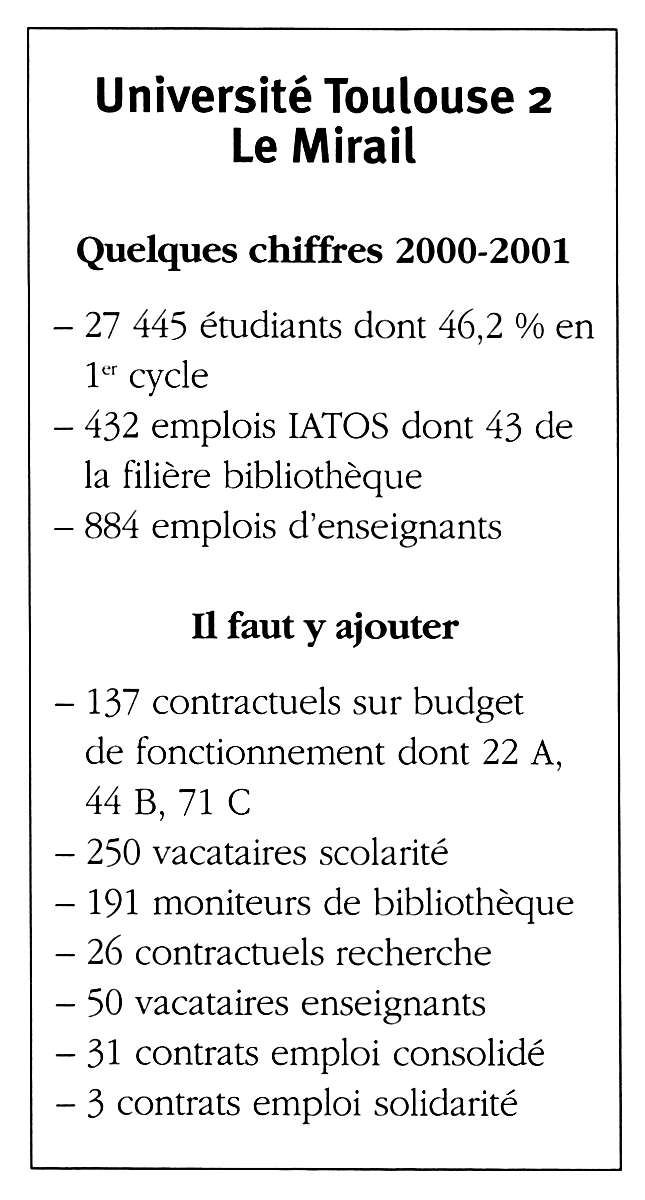

Par JEAN-CLAUDE ANNEZER, Président de la SER ^ Directeur du SCD de Toulouse-Le-MirailDEPUIS PLUSIEURS ANNÉES, ON ÉVOQUE UN véritable DÉSORDRE STATUTAIRE ET FONCTIONNEL » DANS LES BIBLIOTHÈQUES UNIVERSITAIRES, surtout pour les corps B, au moment même où on se préoccupe de valoriser les conditions, le contenu et l'organisation des postes de travail ainsi que de promouvoir une gestion prévisionnelle des emplois et une négociation sur l'aménagement du temps de travail : comme si le chemin le plus court dans la gestion des ressources humaines (et les stratégies de développement humain et social qu'elle tente de déployer) était le zigzag !

Les agents non titulaires en BU

1. Nous savons tous que les mutations technologiques et sociales ont des conséquences importantes en matière de qualifications et de conditions de travail. Elles nous contraignent à développer une gestion plus adaptée aux exigences d'un accroissement de « productivité du service public. Elles avivent les déséquilibres et les tensions entre la logique statuts et la logique « métiers Elles accentuent la responsabilité des cadres des BU en termes de relations sociales et de négociations : meilleure appréciation des potentiels et des besoins, implication des agents, qualité des relations professionnelles.

Face à la diversité des statuts et à l'évolution des fonctions, la gestion des emplois a du mal à assurer une adéquation entre les missions des services et les effectifs au travail : outre les traditionnels « moniteurs de bibliothèque dont on sait bien qu'ils rendent de grands services, sans que leur « statut ait pour autant évolué dans le sens d'une embauche possible sur plusieurs années, nous » recrutons des contractuels à durée déterminée soit sur budget propre, soit sur des » rompus » de temps partiel, soit sur des emplois vacants.

C'est en principe pour permettre d'adapter les effectifs à la charge de travail. Mais ne constate-t-on pas souvent des écarts entre l'analyse de la charge réelle de travail et les besoins de personnel supplémentaire ?

Une analyse plus fine de l'organisation des services et de la réalité des fonctions exercées (avec leur productivité » réelle ou supposée) s'avère nécessaire pour éviter d'engendrer une dégradation du climat social et un sentiment latent d'injustice du côté des contractuels. Il convient de trouver un équilibre entre le recours aux emplois précaires (souvent qualifiés ») et la stabilité statutaire des emplois (avec leur résistance au changement).

2. Comment passer de l'effectif dont on dispose aujourd'hui à l'effectif que l'on se propose d'atteindre dans 4 ans ?

Depuis 1988, la politique contractuelle nous a permis d'améliorer notre politique prévisionnelle par des modes de gestion par objectif et par projet. Les personnels d'encadrement des bibliothèques ont une responsabilité de plus en plus forte en matière de gestion des ressources humaines. Même si certains (un petit nombre ?) ne souhaitent pas s'impliquer ni prendre des initiatives, la majorité accepte résolument de jouer ce rôle avec confiance.

CES, CEC, CDD, emplois jeunes, moniteurs, vacataires et autres précaires posent dans nos service, la question du partage du travail, jusqu'à souligner parfois la fragilité de l'engagement des titulaires, sans pour autant neutraliser leurs résistances aux changements.

La présence d'agents non titulaires ne peut pas ne pas nous inviter à repenser les contenus et l'organisation du travail et à adopter des comportements plus responsables et plus solidaires.

Elle ébrèche aussi quelque peu la nostalgie de notre « protection - statutaire : l'intégration des contractuels doit devenir le souci de tous les titulaires.

Nous savons d'autre part d'expérience que les problèmes de fonds de nos services n'ont presque jamais été résolus par l'accroissement des effectifs : il s'agit bien de penser et de repenser en terme de missions et d'organisation des services ; une culture d'établissement » radicalement nouvelle se déploie depuis quelques années dans les universités ; elle induit une nouvelle logique de fonctionnement, plus transversale et plus cohérente.

La gestion des ressources humaines dans l'université

1. Comment mettre en place une véritable politique des ressources humaines ? Dans l'université, et par conséquent dans les SCD, c'est un exercice difficile, en raison d'abord des statuts et des pratiques de nomination des personnels qui laissent une très faible marge de manoeuvre pour une approche métier ; ensuite, il convient de tenir compte de l'évolution rapide des missions et des compétences assumées et des techniques utilisées ; enfin, chaque établissement a son histoire avec ses pesanteurs et ses spécificités : la dynamique de changement dans laquelle la plupart des universités se sont engagées depuis 1988/1989, dépend pour beaucoup des capacités d'implication et de mobilisation des personnels, ainsi que de la politique de formation qui leur est proposée pour renforcer leurs qualifications et leur engage-ment.

Les universités ont peu à peu créé de véritables services de " Gestion des ressources humaines et du développement social » : ceux-ci ont en charge la gestion des emplois, la gestion de l'adéquation personne/emploi (formation), la gestion de l'action sociale et culturelle, la coordination des actions hygiène/sécurité/médecine de prévention.

2. Quelle est la question principale à laquelle la GRH doit répondre ?

C'est celle des métiers dont l'université a et aura de plus en plus besoin dans les années à venir, pour remplir pleinement ses missions de service public de l'enseignement supérieur et de la recherche, ainsi que pour accompagner les évolutions socio-professionnelles et culturelles.

L'analyse des emplois actuels, ventilés selon les statuts, les grades et les fonctions réellement exercées, peut permettre d'amorcer une telle réflexion.

Les technologies appliquées à l'information, à la communication, à la documentation et à la pédagogie ont déjà modifié profondément les métiers, qu'ils soient techniques, administratifs ou d'encadrement.

3. La GRH se veut certes prévisionnelle et prospective, mais aussi personnalisée. C'est autour du concept « formation/emploi » qu'elle doit se développer.

Depuis 1988/1989, les effectifs étudiants ont progressé fortement : on parle ici et là d'explosion des effectifs ainsi que des besoins nouveaux des étudiants.

Pour relever ce défi, les universités ont dû anticiper sur leur budget propre un certain nombre de recrutements « à statut précaire ».

Mais en même temps, face à l'évolution des pratiques et des modèles professionnels, certaines dérives fonctionnelles se sont accentuées pour les personnels titulaires en activité : statuts techniques avec fonctions administratives, retards dans les revalorisations des carrières, faiblesse des promotions internes, décalages grades/fonctions, inadéquation objectifs/moyens...

D'où l'idée d'une charte de développement social applicable à l'ensemble des personnels. Elle doit permettre pour chacun un bilan de compétences (insertion professionnelle, potentialités, trajectoire personnelle) et un plan de formation (diagnostic organisationnel, cellule d'accompagnement).

Il s'agit bien ici de gérer au mieux les adaptations à l'emploi (évolution des fonctions, mobilité interne), de développer les compétences et surtout de préparer les personnels contractuels aux concours de recrutement de la fonction publique.

4. Résorber l'emploi précaire constitue "un objectif majeur de la politique de ressources humaines ».

La directrice de l'enseignement supérieur l'a rappelé aux présidents d'universités dans sa note du 4 juillet 2001 concernant la campagne de contractualisation 2003-2006 : « Dans le cadre de la loi du 3 janvier 2001, il appartiendra aux établissements de dresser un bilan précis de la situation de leurs personnels non titulaires et de mobiliser une partie des emplois disponibles pour favoriser la titularisation de ces agents. Il importe en effet, pour éviter la reconstitution de la précarité, de privilégier le recrutement de personnels titulaires sur les emplois nouvellement attribués ou vacants ».

Il est vrai que, dans les universités, le sous-encadrement reconnu a engendré l'embauche de personnels contractuels afin de faire face à la pression des besoins de formation, à la complexification des pratiques de gestion et à l'émergence de nouveaux métiers liés aux TIC.

La résorption des emplois précaires doit donc s'inscrire dans une dynamique volontariste d'intégration sur concours spécifiques des agents non titulaires.

Du bon usage de la loi Sapin

Dans le cadre de cette loi sur la « résorption de l'emploi précaire », les universités ont procédé au dénombrement des agents non titulaires de droit public qu'elles ont employés et emploient au moins 2 mois au cours des 12 mois précédant la date du 10 juillet 2000. Ces agents, recrutés à durée déterminée, doivent exercer des fonctions correspondant à des emplois qui devraient être occupés par des titulaires.

Dans un premier temps, il s'est agi d'établir un état quantitatif, purement statistique, qui ne fige pas les situations individuelles. Dans un second temps, il a été procédé à une analyse plus précise des ayants droits afin de déterminer leur niveau (A, B, C) : chaque agent, accompagné de son chef de service et du responsable syndical de son choix, peut être entendu individuellement par le groupe de travail paritaire qui a formulé la proposition.

Il est à noter que les CES et les CEC ne peuvent prétendre à bénéficier des mesures d'intégration de cette loi : ils ne remplissent pas la condition d'avoir été contractuel pendant au moins 2 mois au cours des 12 mois précédant le 10 juillet 2000.

Vont-ils pour autant devenir des sous-employés contractuels à 70 % ?