Index des revues

- Index des revues

Le public de la bibliothèque universitaire de Paris X - Nanterre en 1986-1987

-

Léotard, François

Message de M. le Ministre de la Culture et de la Communication, p.3. -

Discours de M. Jean Gattégno, p.5-9. -

Discours de M. Denis Varloot, p.10-12. -

Ducasse, Roland

L'évaluation de la demande , p.14-16. -

Le dro, Jean-Claude

Impact de la modernisation et de l'informatisation, p.17-22. -

Caillat, Gérard

L'impact de l'informatisation sur l'organisation du travail , p.23-24. -

-

Carrefour "Nouveaux outils d'évaluation"

-

Martin, Philippe

L'audit des bibliothèques , p.25-26. -

Renoult, Daniel

Du bon usage des tableaux de bord, p.27-28.

-

Martin, Philippe

-

Renoult, Daniel,

Safavi, Geneviève

Le public de la bibliothèque universitaire de paris x - nanterre en 1986-1987 , p.29-35. -

Casseyre, Jean-Pierre,

Gaillard, Catherine

Evaluation des services rendus par la bibliothèque Pierre et Marie Curie (Paris VI), p.36-37. -

Bisbrouck, Marie-Françoise

Un tableau de bord à la médiathèque de la cité des sciences et de l'industrie, p.39-41. -

Annezer, Jean-Claude

Relations humaines au sein des établissements, p.42-44. -

Guilbaud,, Marie-Anne

Centralisation et décentralisation au sein du réseau, p.46. -

Gascuel, Jacqueline

Assemblée générale, p.47-48. -

Pansu, Alain

Rapport financier 1986, p.49-50. -

Le marché des notices bibliographiques en france , p.51. -

Antoine, Delphine

Travail sur le fichier des adhérents de l'ABF, p.53-60. -

Destouches, Pascale

Résultats de l'enquête sur la non-réadhésion à l'ABF, p.61-62.

Le public de la bibliothèque universitaire de Paris X - Nanterre en 1986-1987

Une enquête d'évaluation

Par Daniel RENOULTPar Geneviève SAFAVI

Dans les bibliothèques universitaires de conception récente, le libre accès domine et très souvent aucune forma-ité n'est requise pour consulter les documents sur place. De ce fait, seules des enquêtes peuvent permettre de connaître avec précision la population réelle des usagers. Celle-ci ne peut en effet ni être réduite aux utilisateurs du prêt à domicile (les seuls à faire l'objet d'une inscription à la bibliothèque), ni être étendue arbitrairement à la totalité de la population universitaire (ensemble des étudiants inscrits et des enseignants chercheurs).

A PARIS-X-NANTERRE, la nécessité de mieux connaître l'audience de la bibliothèque a été bien mise en évidence au moment de la mise en place d'un tableau de bord de gestion. Disposant par ailleurs depuis septembre 1986 de données statistiques précises sur le public du prêt grâce au logiciel MOBI-BOP, il devenait réellement indispensable d'avoir une vue d'ensemble de la population des usagers, tous services confondus.

Méthodologie.

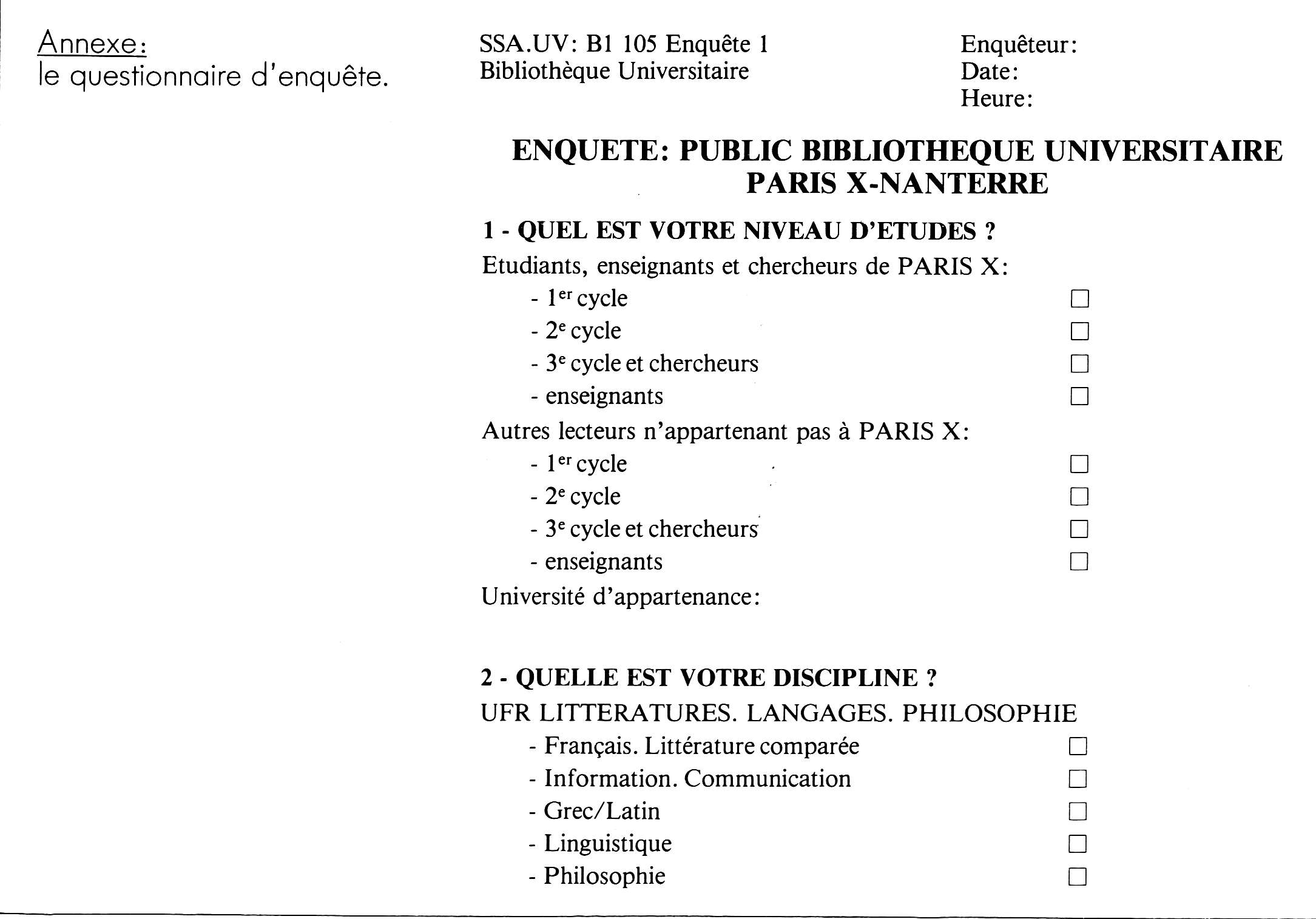

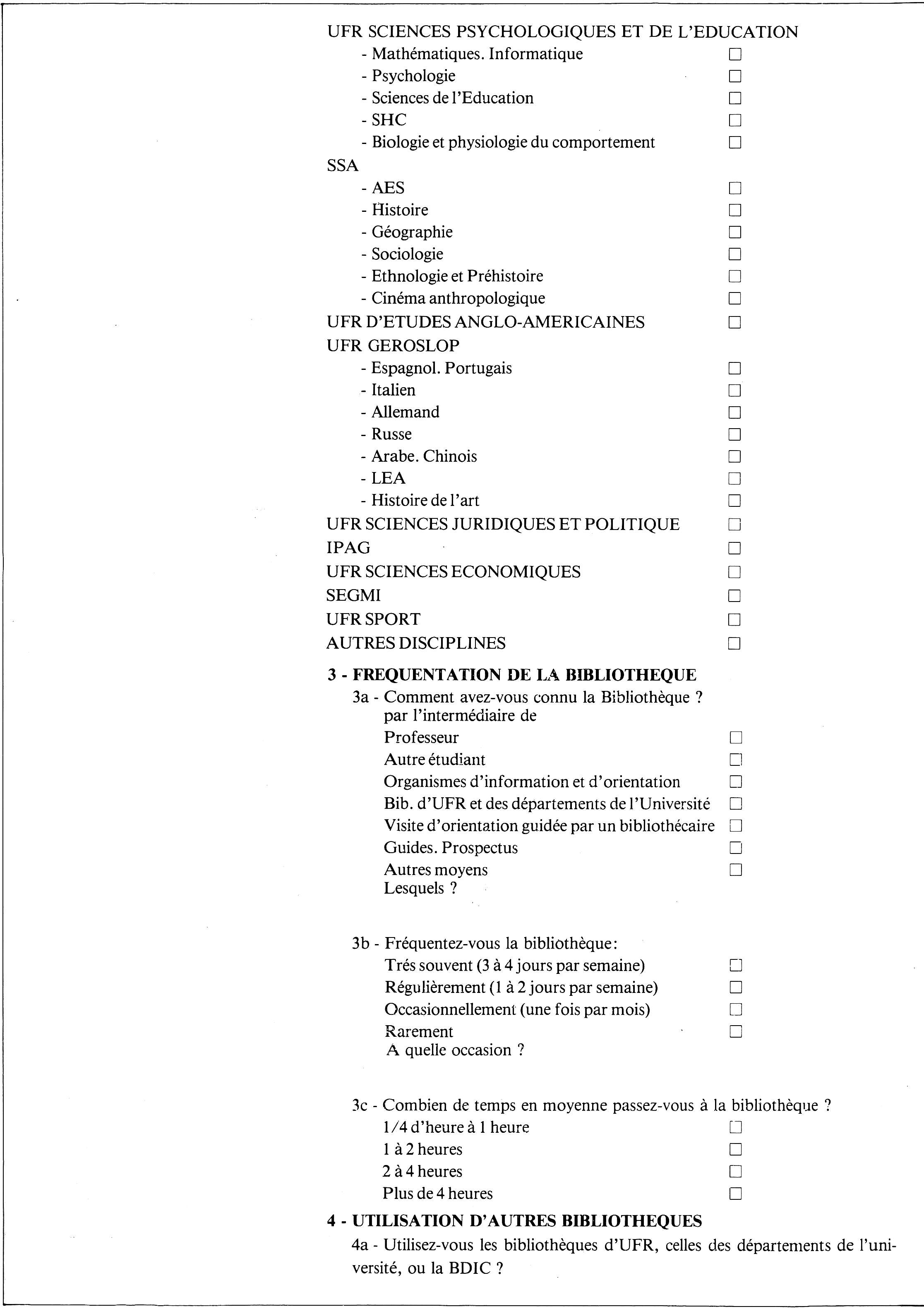

En liaison avec une enseignante de sociologie, a été élaboré un questionnaire (cf. Annexe) comportant neuf rubriques: niveau d'études, discipline dominante et UFR de rattachement, fréquentation, utilisation des services et du fonds, suggestions, caractéristiques sociologiques. A l'exception de la rubrique suggestions, toutes les questions étaient "fermées", c'est-à-dire que le lecteur interrogé devait choisir entre des réponses-types proposées par l'enquêteur.

Après une période de test et de corrections, l'enquête s'est déroulée au mois de mars 1987. Dans le cadre d'une unité de valeur "Méthodologie de l'enquête", des étudiants en sociologie se sont chargés chacun d'une vingtaine de questionnaires. 500 interviews ont ainsi été réalisées dans les locaux de la bibliothèque universitaire. Le dépouillement informatique des résultats a été confié à une "Junior-entreprise" composée d'étudiants en 3e cycle de l'université. 339 questionnaires ont pu faire l'objet d'un traitement complet (rubriques 1 à 9) et 72 autres, d'un traitement partiel (rubriques 1, 2, 5, 8 et 9). Un des buts de l'enquête étant de connaître la composition du public étudiant de la bibliothèque, on n'a volontairement procédé à aucun échantillonnage. Par contre on a veillé à ce que les enquêteurs se répartissent également entre les jours de la semaine (du lundi au samedi) et les heures de la journée.

La composition du public.

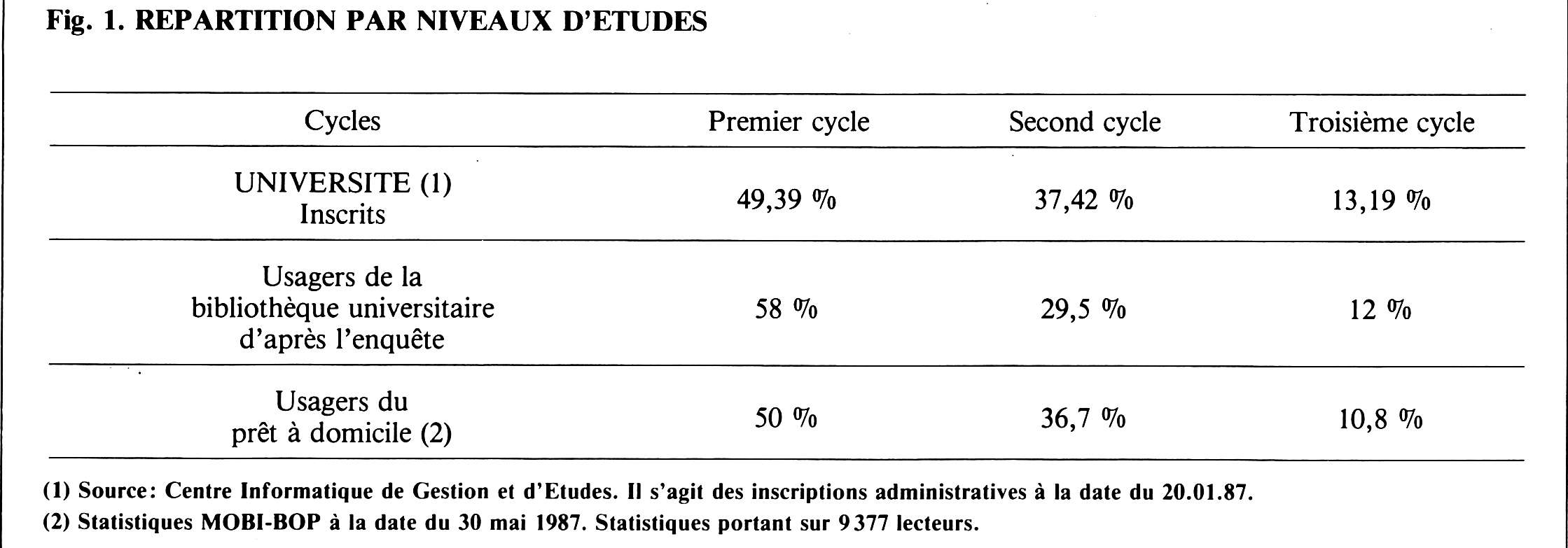

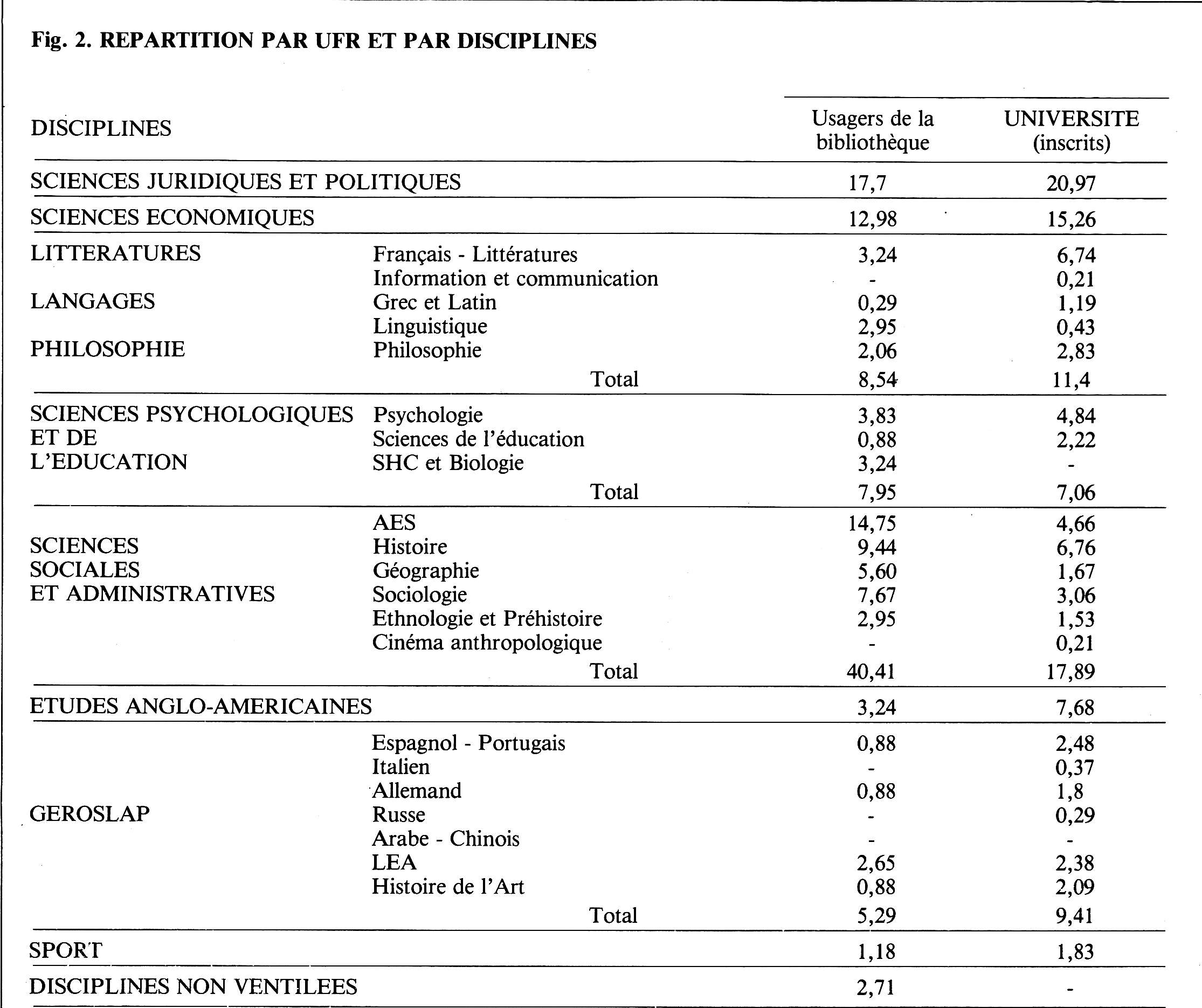

Par rapport à la population de l'université de Paris-X qui comprend quasiment pour moitié (49,3 %) des étudiants de premier cycle, le public de la bibliothèque universitaire comprend une proportion sensiblement plus élevée d'étudiants de ce niveau (58 %) et plutôt moins élevée d'étudiants de second et de troisième cycle. La répartition par discipline fait apparaître clairement la domination de trois UFR: sciences juridiques et politiques, sciences économiques, sciences sociales et administration. Ces trois catégories d'usagers représentent 71 % du public de la bibliothèque. La comparaison avec les statistiques de l'université permet de remarquer que les étudiants d'AES, d'histoire, de géographie, de sociologie et d'ethnologie sont représentés dans des proportions qui dépassent très largement la moyenne. Inversement les UFR de langues et littératures sont plutôt sous-représentées (par exemple les études anglo-américaines). Cette répartition du public par disciplines est corroborée par les statistiques du prêt à domicile (voir fig. 2).

Les types de fréquentation.

Ce sont en majorité les étudiants qui s'indiquent les uns les autres le chemin de la bibliothèque: 44,25 % ont connu la BU par un étudiant et 21,53 % seulement disent avoir été incité à se rendre à la bibliothèque par un enseignant. Ceux qui fréquentent la bibliothèque y viennent de manière régulière: 44,84 % une fois ou deux fois par semaine, 24,78 % de 3 à 4 fois par semaine. La régularité de la fréquentation concerne donc un public de quasi "habitués" qui représentent 69,62 % des usagers. Le temps passé à la bibliothèque varie majoritairement entre 1 heure à 4 heures (79,94 à 80 %). Peu de lecteurs déclarent passer moins d'une heure (8,26 %) ce qui semble indiquer qu'on se rend rarement à la BU seulement pour emprunter un livre. A noter que la plupart des usagers de la BU fréquentent d'autres bibliothèques: surtout la BPI (59 %), la bibliothèque Ste Geneviève (10,3 %) et les bibliothèques d'UFR (51,3 %).

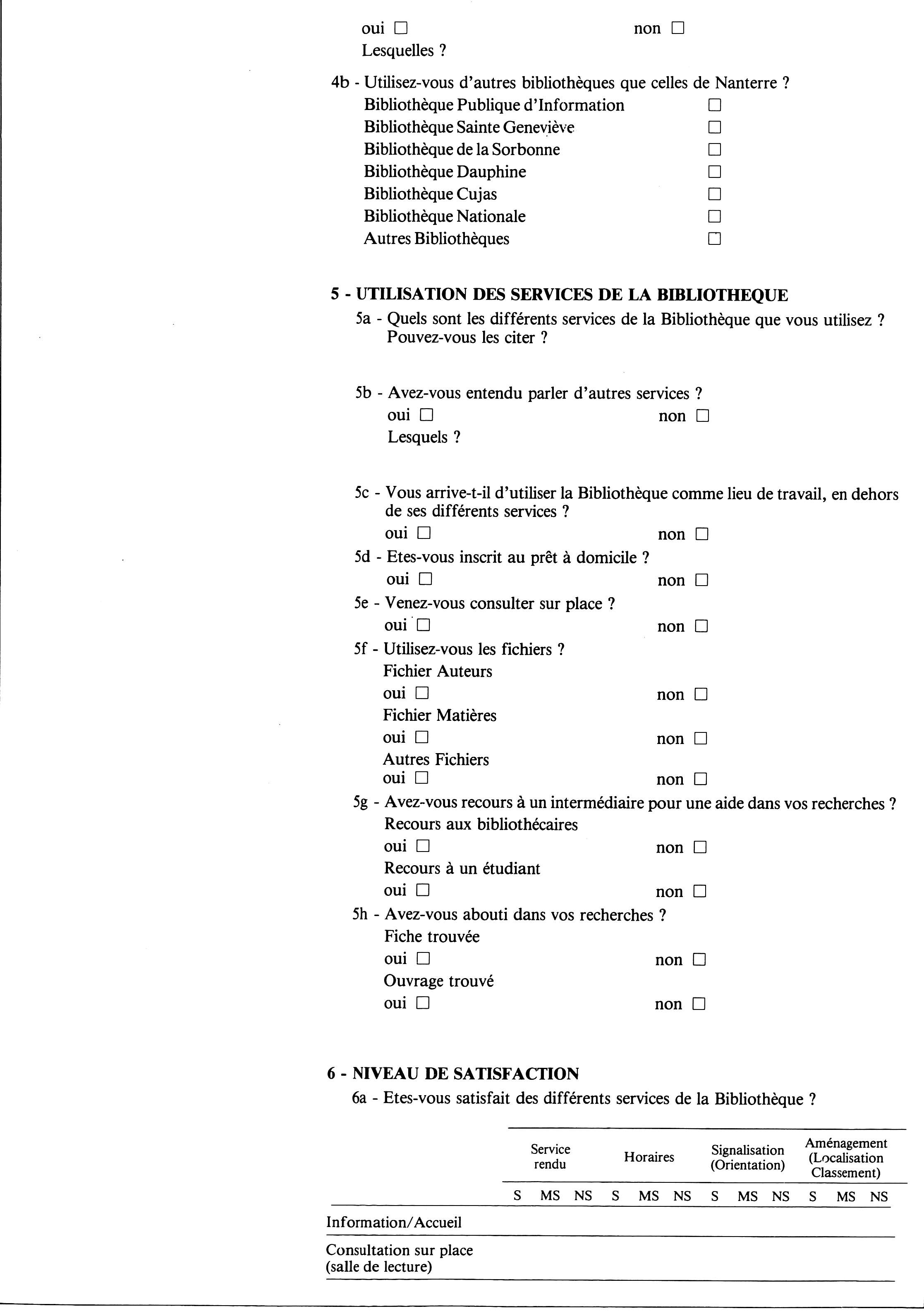

Les services utilisés.

Pour 80,8 % des usagers, la bibliothèque universitaire est avant tout un lieu de travail. On y vient travailler avec ses propres documents et consulter des ouvrages et périodiques sur place (96,2 %). Cependant 69,3 % sont inscrits au service de prêt à domicile. Sachant que le nombre annuel d'inscrits au prêt à domicile va dépasser en 1986-1987 9500, cela permet d'estimer à environ 12300 usagers le public régulier de la bibliothèque universitaire, ce qui représente un peu plus de 47 % de la population étudiante inscrite à l'université.

Quoique 70 % de la documentation soit en libre accès, la plupart des lecteurs ont recours aux fichiers: davantage le fichier par auteurs (82 %) que le fichier matières (79 %). La moitié des usagers disent recourir à un bibliothécaire (51 %) ou à un autre étudiant (37 %) pour les aider dans leurs recherches. En général ils viennent consulter des ouvrages au programme (84,1 %). Les livres qu'ils recherchent sont en général assez récents (moins de "deux ans": 41,3 %). Beaucoup déclarent venir pour accéder à des documents difficiles à se procurer par ailleurs (43,6 %).

Pour les étudiants, la bibliothèque joue avant tout le rôle de fournisseur de documentation. Les services les plus utilisés sont la consultation en accès libre, les photocopieurs, le prêt à domicile. L'interrogation des banques de données, l'atelier de microinformatique sont par contre assez largement ignorés de la masse des usagers.

Les taux de satisfaction.

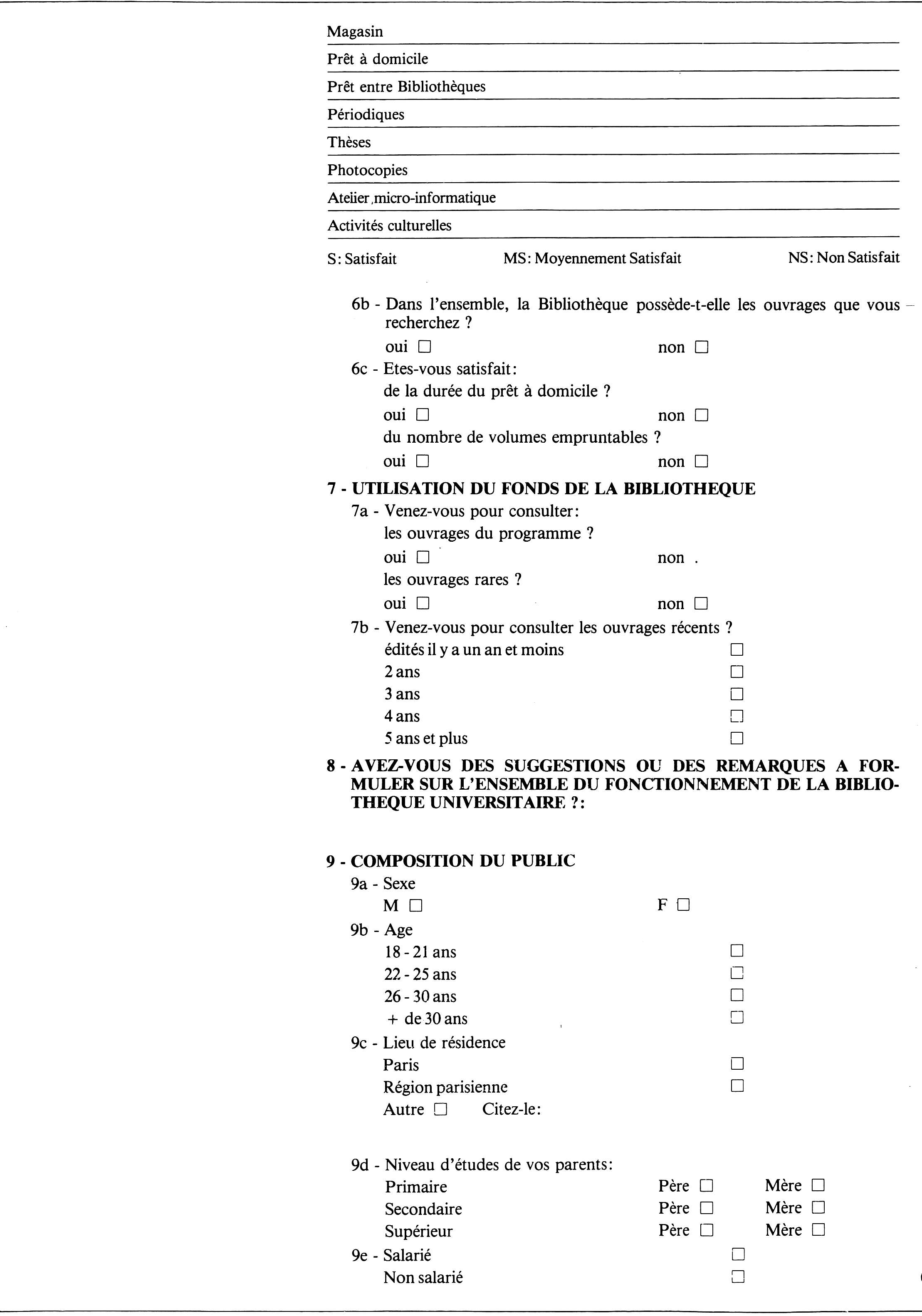

Le questionnaire incitait les personnes interrogées à préciser leur degré de satisfaction vis à vis des différents services proposés: information et accueil, consultation sur place, fourniture des ouvrages en magasin, prêt à domicile, prêt entre bibliothèques, salle des périodiques, service des thèses, photocopieurs, ateliers de micro-informatique, activités culturelles. Pour chaque service l'usager était invité à donner son avis sur le service rendu, les horaires, l'aménagement et la signalisation. L'exploitation informatisée des résultats a permis d'étudier les taux de satisfaction par niveaux d'études et par disciplines.

En ce qui concerne le service rendu, les usagers toutes catégories confondues sont plutôt satisfaits des services qu'ils -connaissent: consultation sur place en accès libre (69,32 % satisfaits, 22,71 % moyennement satisfaits, 4,42 % non satisfaits), information et accueil (46,9 % satisfaits, 28,3 % moyennement satisfaits, 8,26 % de non satisfaits), photocopieurs (49,56 % satisfaits, 16,52 % moyennement satisfaits, 7,08 % non satisfaits) et le prêt à domicile (43,66 % satisfaits, 17,99 % moyennement satisfaits, 8,55 % non satisfaits).

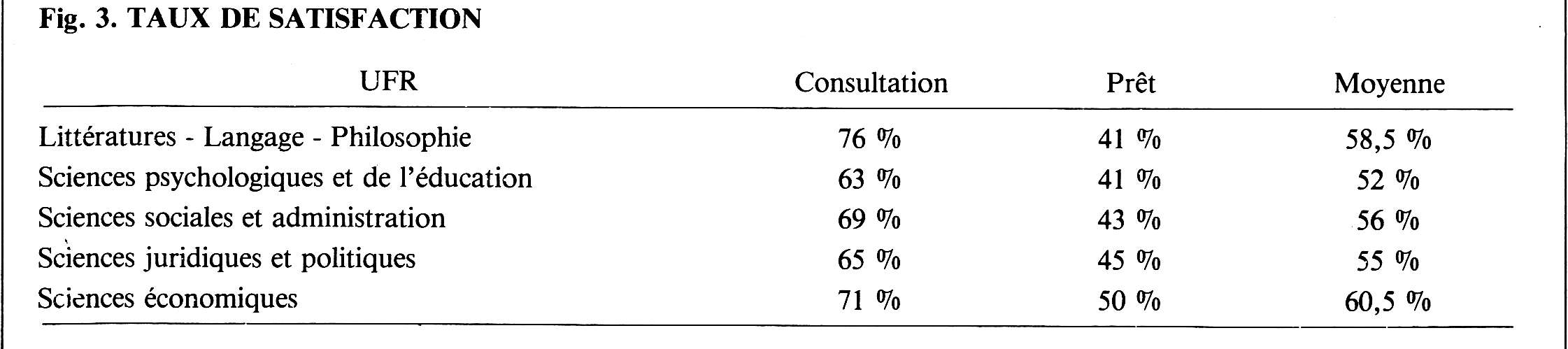

Ce sont les horaires d'ouverture qui suscitent les plus forts taux d'insatisfaction (18,29 % pour la consultation sur place et 15,93 % pour le prêt à domicile) ainsi que la signalisation (14,16 %). Les étudiants de troisième cycle sont plutôt plus sévères que ceux des premier et second cycles. Cependant le dépouillement des réponses confirme aussi la méconnaissance qu'ont les usagers des services qu'ils peuvent attendre de la bibliothèque universitaire. Près de 70 % des étudiants de 3ecycle semblent ignorer le service du prêt entre bibliothèques. La segmentation par UFR montre des taux de satisfaction assez différenciés selon les disciplines. On en jugera sur deux exemples: le taux de satisfaction concernant la consultation sur place et le prêt à domicile (il s'agit du service rendu).

Les suggestions du public.

La question portant sur les suggestions était totalement ouverte et consigne avait été donnée aux enquêteurs de faire preuve du moins de directivité possible. Les réponses ont été d'une grande diversité, mais cependant un grand nombre d'entres elles convergent. Les demandes d'amélioration de l'information et de l'orientation reviennent massivement (80 citations) de même l'élargissement des heures d'ouverture et l'accroissement du nombre de photocopieurs.

Beaucoup d'autres suggestions vont d'ailleurs dans le sens d'un souhait d'amélioration des services de la bibliothèque: plus d'ouvrages, réduction des temps d'attente, facilités plus nombreuses pour le prêt à domicile (possibilité d'emprunter davantage d'ouvrages notamment). Assez curieusement, peu ou pas de suggestions liées aux nouvelles technologies de l'information. La question ouverte confirme l'image classique et utilitaire qu'à la BU auprès de son public.

Conclusions.

Tout en fournissant des informations essentielles, une telle enquête a des limites qui sont apparues clairement au moment du dépouillement des résultats: questionnaire sans doute un peu trop complexe, enquêteurs pas suffisamment informés sur l'objet de leur enquête, questions parfois mal formulées, toutes choses qui expliquent que les données collectées n'ont pas toutes été exploitables dans leur intégralité. Toutefois, une enquête de cette nature ne doit pas être conçue comme définitive, mais comme le début d'un processus régulier d'évaluation permettant de connaître périodiquement la composition du public et son degré de satisfaction. Nous prévoyons ainsi de procéder à une ou deux enquêtes annuelles, sur la base du même questionnaire corrigé et simplifié. Certains enseignants de sociologie envisagent par ailleurs une enquête dans d'autres lieux de l'université et portant sur le non-public.

Pour les étudiants, une des premières conséquences concrètes de l'enquête sera l'accent désormais mis par la bibliothèque pour se faire mieux connaître: prospectus dans les dossiers d'inscription, pages de présentation sur le serveur télématique de PARIS-X, articles réguliers sur la BU dans le journal de l'université. Des actions spécifiques seront entreprises vis à vis de certains publics (étudiants de 3e cycle par exemple). Un des objectifs de la prochaine enquête sera de mesurer l'effet sur le public de la bibliothèque, de ces actions d'information.