Index des revues

- Index des revues

Un réseau local

-

Miquel, André

Séance inaugurale, p.6-9. -

Renoult,, Daniel

Intervention de Monsieur Daniel Renoult, p.10-13. -

Bertrand, Anne-Marie

Bibliothèques en réseau, construire l'avenir, p.15-18. -

-

Les réseaux bibliographiques

-

Duchemin, Pierre-Yves

Introduction, p.20. -

Van Spanje, Daniel

Le prêt entre bibliothèques à vocation européenne , p.21-26. -

Lupovici, Christian

Le réseau catalographique de l'oclc , p.27-36. -

Bernard, Annick

Connexion en ligne à BN-Opale, p.37-39. -

Freschard, Chantal

Répertoire d'autorité-matières encyclopédique et alphabétique unifié, p.41-43. -

Motais de narbonne, Anne-Marie

Pancatalogue, p.45-47. -

Bourgain, Jacques

Le catalogue collectif de france , p.49-52.

-

Duchemin, Pierre-Yves

-

-

Les réseaux documentaires

-

Girardot, Jean-François

L'inist , p.53-54. -

Van dooren, Bruno

Du réseau CADIST aux réseaux des chercheurs, p.55-57. -

Grunberg, Gérald

La carte documentaire de la bibliothèque de france , p.58-64.

-

Girardot, Jean-François

-

Grange,, Paul

Un réseau local, p.65-69. -

-

Assemblée générale

-

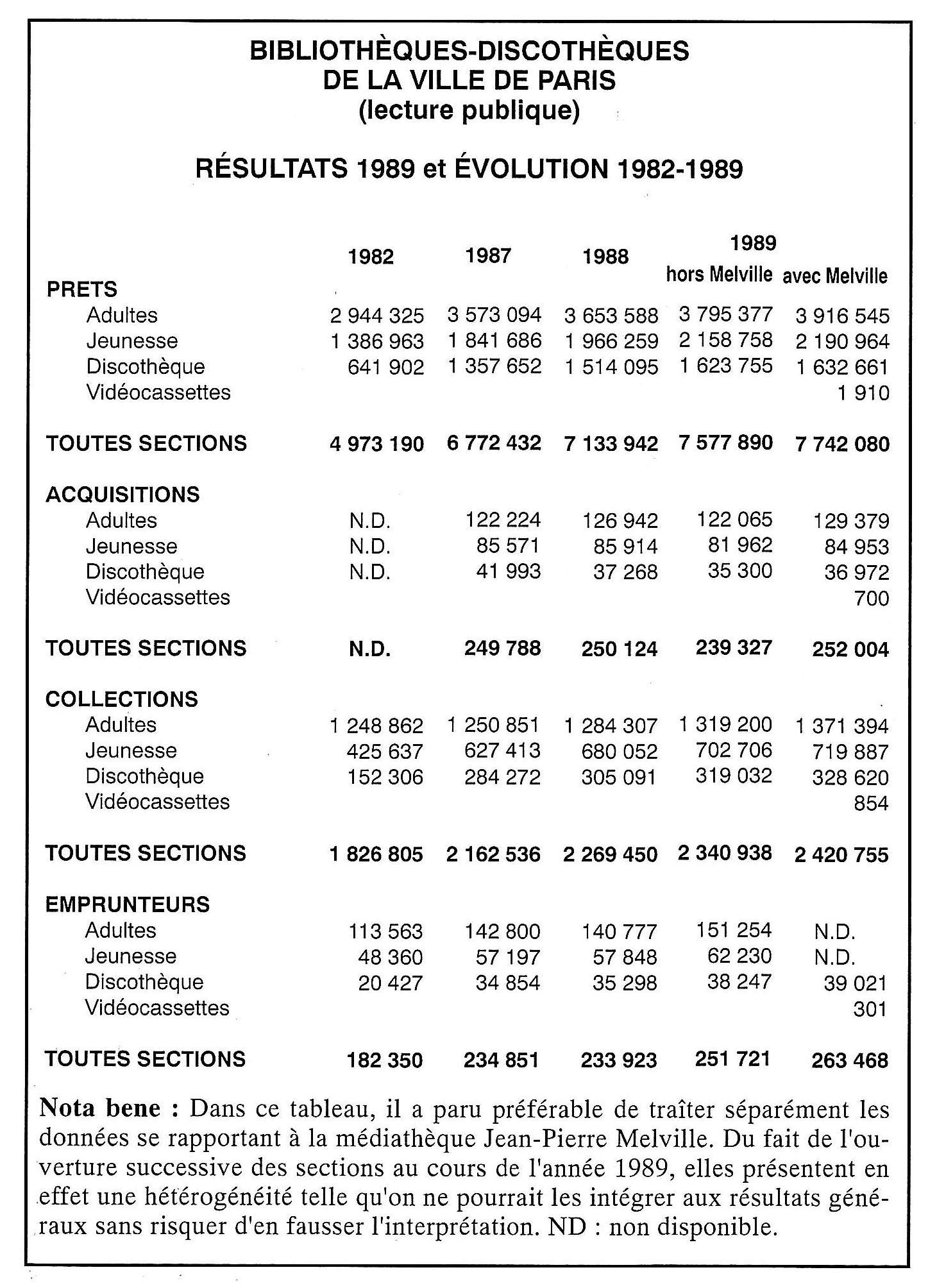

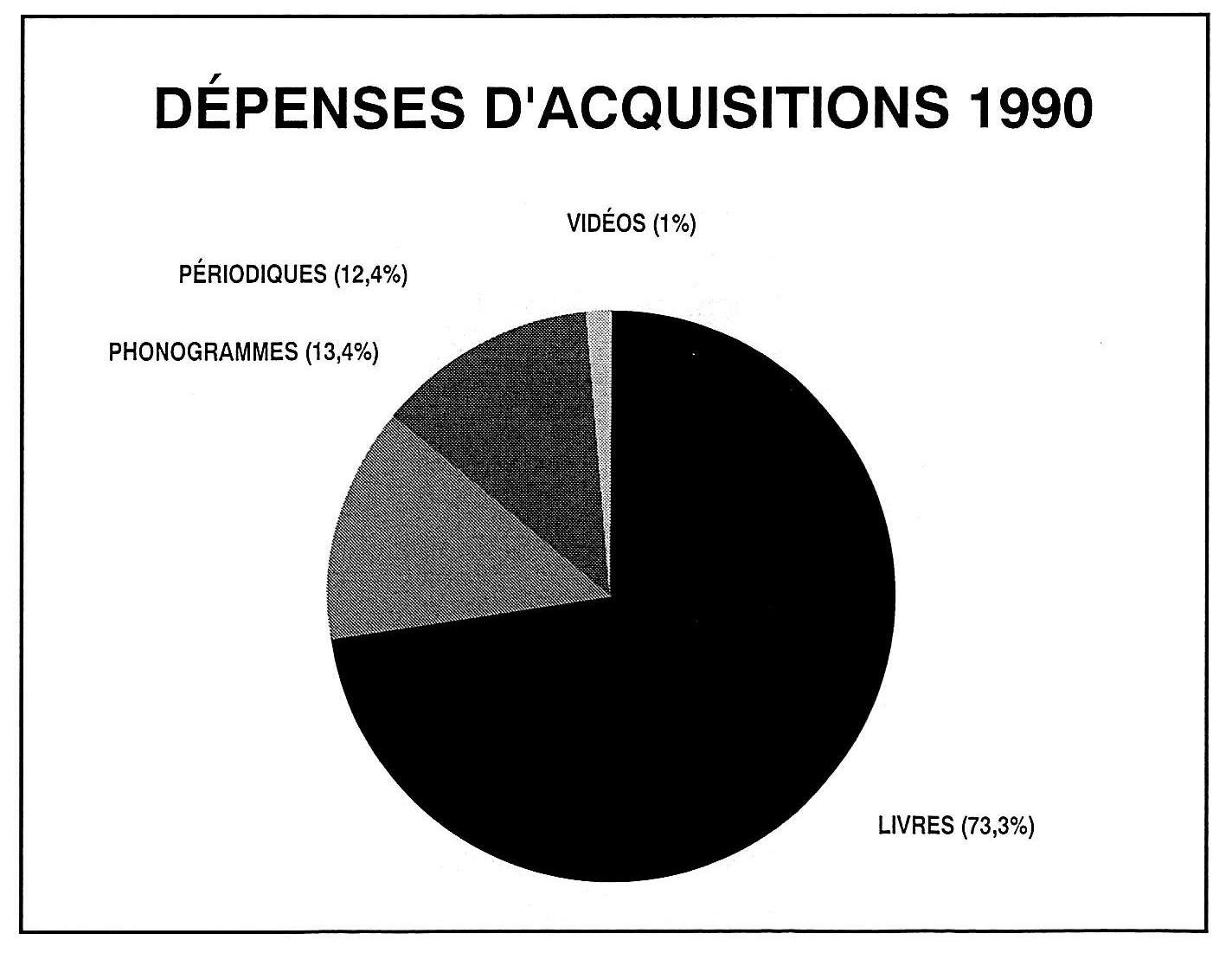

Rapport d'activité 1989, p.70-74. -

Rapport d'orientation, p.75-76. -

Motion 1, Dunkerque 1990, p.77. -

Motion 2, Dunkerque 1990, p.77. -

Motion 3, Dunkerque 1990, p.78.

-

-

Bibliothèques et francophonie, de l'assistance au partenariat, p.79-80. -

Autour du patrimoine, quels réseaux, p.81-82. - le personnel tout d'abord : près de 900 agents répartis entre les bibliothèques, les services techniques et les services centraux ;

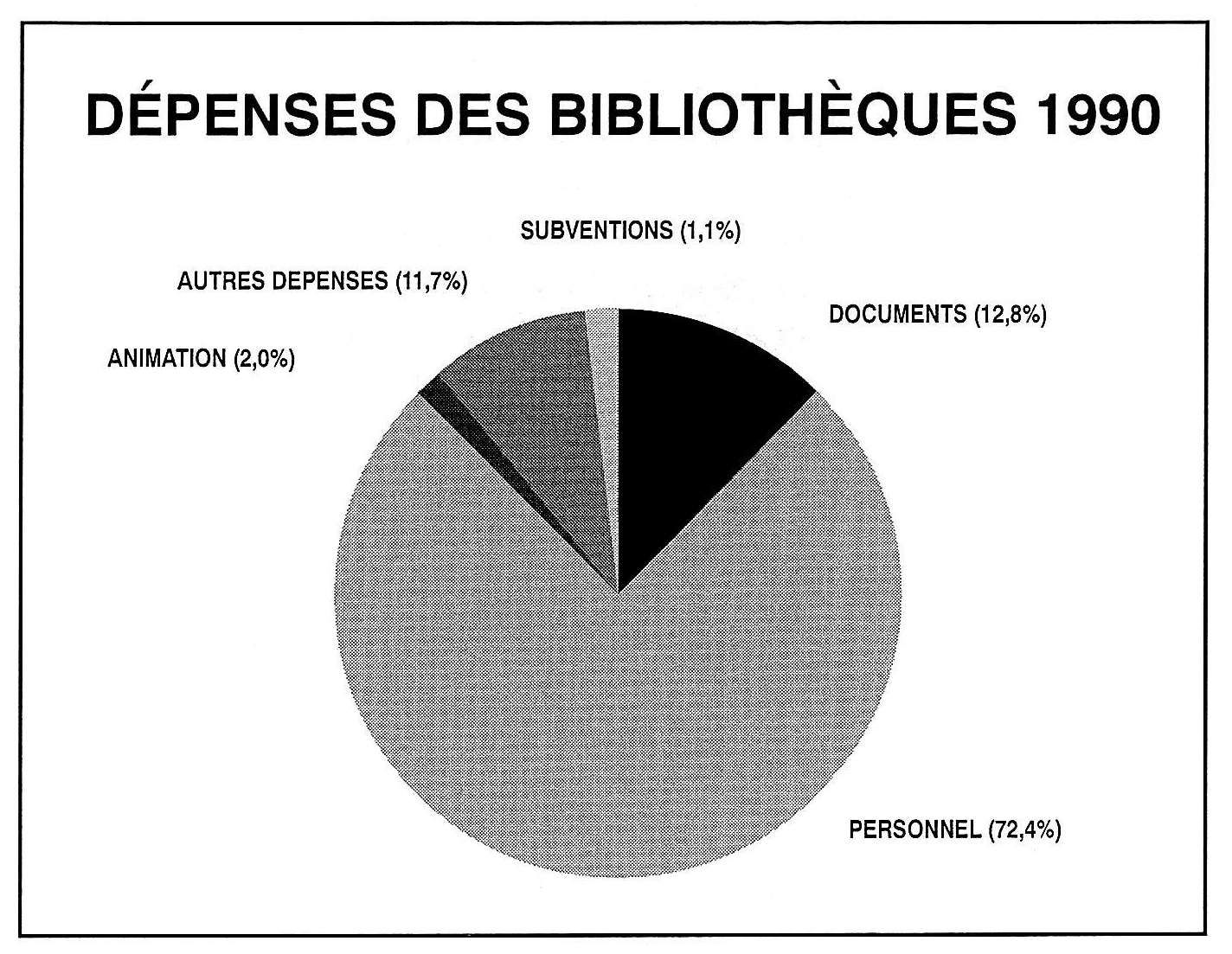

- les moyens financiers ensuite : les dépenses de fonctionnement sont en 1990 de l'ordre de 163,5 MF (1) dont plus de 118 MF, soit 72,4 %, consacrés au personnel, et 21 MF, soit 12,8 % à l'acquisition de documents, phonogrammes et périodiques.

Un réseau local

Les bibliothèques de la Ville de Paris

Par Paul Grange,, Chef du Bureau des bibliothèquesBref historique

Présenter les bibliothèques de la Ville de Paris nécessite le rappel de quelques repères historiques qui permettent de mieux comprendre leurs structures et leur mode de fonctionnement.

Contrairement à la plupart des grandes villes, Paris n'a pas de bibliothèque municipale centrale à caractère encyclopédique ou plutôt n'en a plus, depuis l'incendie de l'Hôtel de Ville sous la commune en 1871.

Quand l'Hôtel de Ville a été reconstruit, sa bibliothèque a été conçue pour répondre aux besoins spécifiques de l'Administration de la Préfecture de la Seine : c'est aujourd'hui la Bibliothèque administrative de la Ville de Paris.

En même temps, les élus parisiens décidaient de reconstituer non pas une bibliothèque centrale "généraliste" mais une bibliothèque consacrée exclusivement à l'histoire de la Capitale : c'est l'actuelle Bibliothèque historique de la Ville de Paris.

A l'inverse d'un processus assez habituel, le développement des établissements municipaux de lecture publique ne s'est donc pas constitué par création de succursales depuis une bibliothèque centrale mais, à partir de 1875, par la création de bibliothèques populaires d'arrondissement implantées dans les mairies, conçues pour aider à l'éducation des classes deshéritées, fonctionnant de manière largement indépendante les unes des autres, et autour desquelles gravitaient des bibliothèques du soir, petites bibliothèques de quartier souvent installées dans les écoles.

De cette première "couche" de lecture publique parisienne, il reste des traces importantes puisque une dizaine de bibliothèques continuent à fonctionner dans les mairies d'arrondissement, quelques-unes dans les locaux mêmes qui étaient les leurs à l'origine.

Parallèlement au développement de la lecture populaire et à l'occasion d'importantes donations ou fondations de particuliers, la Ville de Paris créait de nouvelles bibliothèques spécialisées : c'était en 1886 la bibliothèque Forney, spécialisée dans les arts et les techniques, en 1929 la bibliothèque des Arts graphiques, en 1932 la bibliothèque Marguerite Durand, spécialisée dans la documentation sur les femmes et le féminisme.

Un autre événement important pour la lecture publique s'est produit en 1924 quand, avec l'aide des américains et du Book Committee on children's libraries a été créée l'Heure joyeuse, première véritable bibliothèque pour enfants en France, qui a servi de modèle pour de nombreuses autres créations.

La lecture publique a pris à Paris un nouvel essor à la fin des années 1960 et au début des années 1970, dans le cadre d'une politique active de modernisation des locaux, de fermeture progressive des comptoirs de prêts dépassés et vétustes, de création de nouvelles bibliothèques, de création de sections jeunesse et de discothèques.

Un des aspects marquants de cette politique a été, en 1971, la création du Service technique central des bibliothèques sur les fonctions duquel nous reviendrons.

En 1975, le Conseil de Paris a adopté un schéma directeur d'implantation des bibliothèques de la Ville de Paris qui fixait les objectifs de couverture du territoire parisien, en tenant compte de l'existant, Ce schéma proposait un réseau comprenant 56 bibliothèques de lecture publique dont 13 grandes unités, 30 unités moyennes et 13 pour la jeunesse. Malgré un certain nombre de modifications dues, en particulier, aux évolutions de l'urbanisme parisien, il a servi de cadre général de programmation à la trentaine de créations qui ont eu lieu depuis. Ses objectifs sont aujourd'hui considérés comme globalement atteints, même si le dispositif comporte encore des lacunes dans certains quartiers et si de nouveaux projets sont encore à l'étude.

Les bibliothèques et leur public

Les bibliothèques parisiennes sont 57 d'âge, d'organisation, de superficie très variable et réparties dans tous les arrondissements s'y ajouteront, à leur ouverture en 1991, trois bibliothèques en construction. Cinq de ces établissements sont les bibliothèques spécialisées que j'ai déjà nommées. Les autres sont des bibliothèques de prêt et de lecture publique qui comportent aujourd'hui 40 sections de bibliothèque adultes, 45 sections jeunesse, 27 sections discothèque.

Le prêt de vidéo-cassettes n'est encore pratiqué que par la Médiathèque Jean-Pierre Melville, la plus récente, ouverte en 1989.

Pour être complète, cette description doit aussi signaler trois bibliothèques qui ont, à côté de leurs activités de lecture publique et de prêt, des fonctions de conservation proches de celles des bibliothèques spécialisées : l'Heure joyeuse qui possède un beau fonds de livres anciens pour la jeunesse ; la bibliothèque Mouffetard qui a développé dans sa section "BI.LI.PO." (Bibliothèque de littérature policière) un fonds spécialisé dans le roman policier, et reçoit par convention avec la Bibliothèque nationale, le dépôt légal dans ce domaine ; enfin, la Discothèque des Halles qui a créé une fonction originale de discothèque de patrimoine et offre, à côté de ses collections en prêt, 60 000 enregistrements en écoute sur place, pour la plupart disparus des catalogues d'éditeurs.

Des fonds spécialisés de lecture publique et prêt, plus ou moins importants, existent aussi dans divers établissements. Les plus connus sont le fonds musique de la bibliothèque Picpus et le fonds cinéma de la bibliothèque André Malraux.

Pour compléter cette description, je citerai quelques chiffres qui permettent de mieux saisir les dimensions de l'institution :

Enfin, et surtout, quelques indications sur la fréquentation et les activités : 7 742 000 prêts ont été effectués en 1989 dans les bibliothèques de lecture publique, toutes sections confondues auprès de 263 500 inscrits.

La population parisienne étant, selon les premiers résultats du recensement de 1990, de 2 154 700 personnes, le taux d'inscription dans les bibliothèques représenterait ainsi 12,2 % de la population.

Ce chiffre optimiste ne tient cependant compte ni des inscriptions multiples, ni de la fréquentation des "banlieusards" nombreux dans certaines bibliothèques situées près des gares ou dans les quartiers de bureaux.

Ce public de lecture publique nous le connaissons à travers le portrait que nous donnent de lui les statistiques, ainsi qu'une enquête à laquelle nous avons procédé il y a quelques mois pour mieux connaître ses attentes.

Ce public est jeune : dans sa majorité il a moins de 35 ans. Même si toutes les couches de la population y sont représentées, il est largement composé d'étudiants et de personnes des catégories socio-professionnelles supérieures.

La lecture sur place représente pour lui une fonction importante : 12 % des usagers ne viennent que pour cela et 50 % des emprunteurs viennent en même temps pour lire sur place.

Nos lecteurs sont actifs puisqu'ils se rendent en moyenne près de cinq fois par mois à la bibliothèque.

Ils expriment un taux de satisfaction élevé par rapport au service rendu. Leurs principales attentes d'amélioration portent sur le prêt des cassettes vidéo, le prêt de méthodes de langues, l'organisation d'un prêt inter-bibliothèques, l'extension des horaires en soirée.

Le public parisien apprécie particulièrement la proximité, et son temps de trajet pour la bibliothèque est en moyenne de douze minutes. Mais en même temps il sait très bien utiliser toutes les ressources documentaires offertes par Paris puisque 28 % des personnes interrogées ont déclaré fréquenter d'autres bibliothèques municipales, et 70 % d'autres bibliothèques notamment la BPI et les bibliothèques de lycées ou d'université.

Services techniques et centraux

J'ai présenté jusqu'ici les bibliothèques parisiennes comme des entités individualisées réparties sur le territoire parisien. C'est bien ce qu'elles sont, mais cette description serait cependant tout à fait incomplète si je ne décrivais pas maintenant ce qu'elles ont en commun : je veux parler des six services techniques et des services centraux.

J'ai déjà évoqué la fondation en 1971 du Service technique du livre. Ce service constitue le coeur du système d'acquisition de livres. D'abord, il effectue la collecte des informations bibliographiques.

Il entretient des contacts permanents avec les éditeurs et diffuse cette information auprès des établissement. Ensuite, il anime et coordonne les procédures de réflexion sur les choix puis prend en charge sous forme de commandes groupées, l'acquisition des livres.

Pour les livres ainsi acquis, il établit les notices bibliographiques, effectue la reliure ou la plastification, l'équipement et enfin la livraison dans les établissements. Le Service technique a acquis et traité en 1989 plus de 133 000 ouvrages. 62 % des commandes se font, en moyenne, selon cette procédure. Les autres étant réalisées directement par les bibliothèques.

Le Service technique des phonogrammes joue un rôle analogue pour les discothèques, avec 46 000 acquisitions en 1989.

Avec l'apparition du prêt des vidéocassettes, le Service audiovisuel a commencé à assurer les mêmes prestations pour l'acquisition et la préparation des vidéo-cassettes. Il assure aussi des prises de vue photographiques, des reproductions de documents et réalise des audio-visuels destinés à accompagner des expositions ou des actions d'information.

Plus originales sont les fonctions du service que nous appelons Antenne de diffusion et d'échange du livre, en abrégé A.D.E.L. Créée en 1984 pour préfigurer une réserve centrale l'A.D.E.L. récupère tous les volumes encore utilisables retirés des bibliothèques, et procède à leur tri. Les ouvrages sont alors répartis entre la future réserve centrale, la redistribution à l'intérieur du réseau à des bibliothèques spécialisées ou non, les dons à des associations, des maisons de retraite, des prisons... ou la mise au pilon pure et simple. 60000 documents ont ainsi été triés et répartis en 1989.

Le Service d'acquisition des nouvelles bibliothèques a, comme son nom l'indique, pour principale fonction d'aider les nouvelles bibliothèques à constituer leurs fonds en phase de préfiguration. Il s'agit d'une aide au choix, aux commandes, au catalogage, à l'équipement.

Assimilable par ses fonctions à un service technique, mais juridiquement constitué sous la forme d'une association, l'Agence culturelle de Paris est chargée par convention avec la Ville d'encaisser les recettes provenant des inscriptions dans les sections discothèques et des entrées dans les expositions, et d'effectuer les dépenses correspondantes. C'est aussi l'Agence culturelle de Paris qui diffuse les publications réalisées par les bibliothèques, telles que les catalogues d'expositions, les bibliographies ou les catalogues des fonds réalisés par les bibliothèques spécialisées.

Tous ces services ont en commun d'être pour les bibliothèques de la Ville de Paris des prestataires de service auxquels elles recourent pour tel ou tel aspect de leur fonctionnement. Mais ils ne sont pas vis-à-vis d'elles en position hiérarchique et n'interviennent pas dans la gestion ni dans les choix d'opportunité.

Ce rôle de prestataire de service, c'est également une des fonctions des services centraux, regroupés au sein du Bureau des bibliothèques. Ce bureau assure la passation et la gestion des marchés, la répartition et la gestion des personnels, la gestion des bâtiments, la comptabilité et les paiements.

Mais le Bureau des bibliothèques c'est aussi par rapport aux établissements, le niveau hiérarchique responsable de l'application de la politique municipale et de la coordination générale du fonctionnement. C'est lui qui, sous l'autorité du Directeur des affaires culturelles, donne les orientations générales. C'est lui qui synthétise et exploite les statistiques d'utilisation. C'est lui qui met en oeuvre les opérations d'investissement.

C'est lui qui dans le cadre du budget de la Direction des affaires culturelles prépare le budget des bibliothèques.

Il faut cependant préciser que, dans tous les domaines touchant à la politique documentaire des bibliothèques, le système en vigueur est celui d'une large déconcentration : chaque année, les bibliothèques se voient attribuer des enveloppes financières à l'intérieur desquelles elles effectuent leurs choix en matière d'acquisition de livres, de disques ou de périodiques, et elles procèdent aux commandes soit en recourant aux Services techniques ou aux Services centraux, soit de manière directe.

Un réseau en mutation

Le tableau rapide que je viens d'esquisser dépeint des établissements juxtaposés, animés par des orientations communes, utilisant des services communs. Mais si des moyens de fonctionnement sont bien mis en commun, cela n'apparaît nullement dans la nature même du service offert au public.

Le lecteur aujourd'hui ne tire aucun avantage direct de cette organisation commune : pour lui, chaque bibliothèque de lecture publique ou spécialisée constitue une entité isolée, et ce qu'il n'y trouve pas il doit, par ses propres moyens, le chercher ailleurs. C'est dans ce domaine que des changements importants se mettent en place.

L'informatisation des bibliothèques de la Ville de Paris a commencé en 1989-1990 dans deux établissements, Melville et Clignancourt, où le prêt informatisé et la consultation du catalogue sont aujourd'hui en service. Cette opération confiée à la Société C.L.S.I. va maintenant s'étendre en cinq étapes à l'ensemble des bibliothèques, y compris les cinq bibliothèques spécialisées, pour s'achever en 1994.

Les options qui ont été prises sont celle de la constitution d'un catalogue commun à toutes les bibliothèques, et celle d'un fichier des lecteurs également commun. Désormais, avec la même carte ceux-ci-pourront emprunter un document dans n'importe quelle bibliothèque du réseau. Mais surtout, à travers le catalogue collectif informatisé, ils accèderont à une information bibliographique sur les documents de toutes les bibliothèques. Cette information deviendra plus tard accessible par minitel et permettra, le cas échéant, d'effectuer des réservations depuis le domicile.

Une autre mutation importante des mois à venir, c'est le regroupement en un seul lieu, rue Servan dans le llème arrondissement, et la refonte en un seul service de l'ensemble des services techniques que j'évoquais plus haut, à l'exception de l'Agence culturelle. Cette réorganisation a pour objectif de moderniser ces services, en leur donnant plus d'espace, et de leur permettre, en liaison directe avec l'informatisation, de prendre en charge, à terme, la quasi totalité des acquisitions et des préparations de documents.

Les locaux de la rue Servan, qui seront livrés dans le courant de l'année 1991, abriteront aussi une réserve d'une capacité de 210 000 imprimés et 40 000 phonogrammes. Cette réserve alimentée par les collectes de l'A.D.E.L. recevra les documents qui, faute de place, ne peuvent demeurer sur les rayons des bibliothèques mais sont, cependant, encore demandés. Elle ouvrira, en 1991, avec 40 000 livres. Ces ouvrages figureront sur le catalogue commun informatisé et pourront sur demande du lecteur être acheminés vers les bibliothèques par un système de prêt-inter qui devra être organisé en même temps que la réserve. Dans une phase ultérieure de travaux, les locaux de la rue Servan devraient également être aménagés pour recevoir les réserves des bibliothèques spécialisées pour lesquelles le manque de place pose d'importants problèmes.

Les mutations prochaines que je viens brièvement d'évoquer vont créer entre les bibliothèques de la Ville de Paris les liens fonctionnels qui leur manquent encore, et donner, vis-à-vis du public, un sens beaucoup plus complet à la notion de réseau puisque depuis n'importe quel établissement ou depuis son domicile le lecteur pourra accéder à une information complète sur les fonds de toutes les bibliothèques, et qu'il pourra facilement faire acheminer un ouvrage vers le lieu qui lui convient.

Ces nouvelles possibilités auront inéluctablement pour effet d'augmenter les exigences du public en matière de qualité du service. Les bibliothèques de la Ville de Paris devront y faire face et maintenir la qualité que ce public leur reconnaît aujourd'hui.