Index des revues

- Index des revues

BN-OPALE

-

Bourdon, Françoise

BN-OPALE, p.15-22. -

Duchemin, Pierre-Yves

BN-OPALINE, p.23-27. -

Duchemin, Pierre-Yves

La conversion rétrospective du département des cartes et plans , p.28-29. -

Gaschignard, Jean-Paul

Le serveur bibliographique national , p.29. -

Daniel, Bernard

Présentation d'OCLC, p.30-31. -

Giraud, Odile,

Waller, Suzanne

OCLC, p.32-33. -

Boudet, Isabelle

RLIN, p.34-35. -

Trémauville, Catherine

La base de données sibil-france , p.35-36. -

Alderhold, Michèle

ELECTRE, p.37-38. -

Mangeole, Catherine

Les notices du groupement d'achat pour médiathèques , p.39-40. -

Godefroy, Pierre

Le réseau international de l'issn , p.40-41. -

Marandas, Catherine

Le centre national d'enregistrement des publications en série , p.42-43. -

Moret, Yves

Le catalogue collectif national des publications en série , p.43-44. -

Tarin, Marie-Joëlle

L'utilisation des réservoirs , p.45-46. - les livres et publications officielles français et étrangers depuis 1970 entrés par dépôt légal à la BNF ou entrés par acquisition, don, échange dans les col- lections de la BNF et/ou des biblio- thèques universitaires participantes ; toutefois seuls les documents en carac- tères latins sont recensés ;

- les périodiques français et étrangers nés à partir de 1960, selon les mêmes modes d'entrées que ci-dessous ;

- les ouvrages microfiches dans le ca- dre du plan de sauvegarde des collec- tions de la BNF : seules les notices ré- digées à partir de 1989 figurent dans BN-OPALE actuellement ;

- les thèses françaises microfichées de- puis 1985 ;

- les livres anciens recensés dans le Ca- talogue des ouvrages anonymes, XVIe- XVIIIe siècles en cours de rédaction de- puis 1984 par l'Inventaire général du département des Imprimés.

- les auteurs, imprimeurs-libraires et of- ficines d'imprimeurs-libraires dont les publications sont recensées dans le Ca- talogue des ouvrages anonymes, XVIe- XVIIIe siècles en cours d'élaboration dans BN-OPALE ;

- les personnes et collectivités (privées ou officielles), françaises et étrangères, les collectivités internationales (inter- gouvernementales ou non), respon- sables intellectuelles du contenu des li- vres, publications officielles et publica- tions en série catalogués en ligne ;

- les congrès et les réunions formelles ayant une appellation propre, officiels ou non, français, étrangers ou interna- tionaux dont les actes sont catalogués en ligne ;

- les titres uniformes servant d'accès aux œuvres françaises et étrangères : œuvres classiques anonymes, livres sa- crés et liturgiques, œuvres de l'Antiqui- té gréco-latine.

BN-OPALE

Réservoirs national de données bibliographiques et d'autorité

Par Françoise Bourdon , Mission pour l'organisation des services Direction du Développement scientifique et des Réseaux Bibliothèque nationale de FranceStructure de BN-OPALE

Les trois fichiers de BN-OPALE

Un fichier bibliographique dans lequel figurent les notices bibliographiques décrivant les documents. Six types de notices y sont représentés. Quatre types de notices sont conformes à l'ISBD(M) et sont gérés en format INTERMARC(M) : notices de monographies, notices « cha- peaux servant à gérer les dépouille- ments, notices analytiques décrivant une partie composante d'un document, notices de suites fermées témoignant d'un mode de traitement des monogra- phies en plusieurs volumes aujourd'hui abandonné. Deux types de notices sont conformes à l'ISBD(S) et sont gérés en format INTERMARC(S) : notices de pério- diques et notices de collections. Des liens informatiques peuvent exister d'une part entre ces notices (monogra- phies et collections par exemple) et d'autre part entre ces notices et les no- tices de données locales et/ou ces no- tices et les notices d'autorité.

Un fichier de données locales dans le- quel figurent les notices de données lo- cales liées aux notices bibliographiques par des liens gérés informatiquement. Les notices comportent les numéros d'inventaire des documents à la Biblio- thèque nationale de France ou dans les bibliothèques partenaires (numéro de dépôt légal, de don, d'échange ou d'ac- quisition, indice CDU, etc.) et les cotes des documents dans les différents dé- partements de la Bibliothèque nationale de France et/ou dans les différentes sections des bibliothèques universi- taires partenaires. Le format INTERMARC de données locales est actuellement embryonnaire et une étude est en cours pour élaborer un format national mieux adapté aux besoins (cf. dans le présent Bulletin l'article consacré au format des données locales).

Un fichier d'autorité dans lequel figurent les notices d'autorité liées aux notices bibliographiques par des liens gérés in- formatiquement. Quatre types de notices d'autorité existent : auteurs personnes physiques, collectivités auteurs, titres uni- formes et mots matière. Les notices d'au- torité de même type peuvent être liées entre elles. Les notices d'autorité sont gé- rées en format INTERMARC(A).

Données techniques

La base BN-OPALE est installée sur deux ordinateurs GEAC 9000 : l'un gère la base de consultation mise à la disposi- tion des lecteurs (4 processeurs, 24 mé- ga-octets de mémoire centrale, 12 giga- octets de mémoire de masse, 50 termi- naux) et sert à l'extraction des produits ; l'autre gère la base de pro- duction accessible à tous les services habilités à travailler en ligne sur les dif- férents sites tant à Paris qu'en province (7 processeurs, 32 méga-octets de mé- moire centrale, 15 giga-octets de mé- moire de masse, 370 terminaux). La base de consultation est l'image de la base de production de la veille. La consultation par le public se fait grâce à un OPAC standard GEAC. La base de production est gérée par deux logiciels spécifiques développés par GEAC (un pour le catalogage et un pour le dépôt légal).

Modes d'alimentation de BN-OPALE

Aucun des trois fichiers de BN-OPALE n'était vide quand le catalogage en ligne a commencé à la Bibliothèque na- tionale. Des chargements initiaux de données avaient eu lieu préalablement, notamment celui de la partie « Livres » de la Bibliographie de la France auto- matisée depuis 1975. D'autres charge- ments ont été nécessaires ensuite pour rendre accessible en ligne tout le cata- logue de la Bibliothèque nationale de- puis 1970. Catalogage en ligne et char- gements automatiques sont aujourd'hui encore les deux modes d'alimentation de BN-OPALE, et permettent d'expli- quer, voire de justifier, l'état des don- nées proposées aux usagers.

Le catalogage en ligne

Le catalogage en ligne est le mode d'alimentation le plus fiable de BN-OPALE

Mis en place en 1985 pour les services d'autorité et en 1987 pour les services de catalogage de la BN, il s'est étendu à la Bibliothèque Sainte-Geneviève en 1989, à treize autres bibliothèques uni- versitaires en 1992 et 1993 et à deux bibliothèques municipales gestion- naires du dépôt légal imprimeur en 1993. Sont catalogués en ligne tous les documents imprimés reçus au titre des accroissements courants (dépôt légal, acquisitions gratuites et onéreuses) et les livres anciens recensés dans le Ca- talogue des ouvrages anonymes, XVIe- XVIIIe siècles en cours de rédaction.

Le catalogueur qui travaille en ligne doit non seulement rédiger la notice descriptive du document qu'il a en main, mais il doit aussi veiller immédia- tement à sa bonne insertion dans le ca- talogue en établissant de façon cohé- rente tous les liens informatiques né- cessaires : liens à d'autres notices du fichier bibliographique, liens aux no- tices d'autorité pertinentes (éventuelle- ment après création ou mise à jour de celles-ci), création des données locales. Aidé par des contrôles de cohérence in- clus dans le logiciel de saisie, le cata- logueur, toujours vigilant, établit en principe des données correctes et des liens fiables. Cependant, selon le ser- vice auquel il appartient, il a pour consigne de rédiger des notices biblio- graphiques ou d'autorité plus ou moins complètes tout en restant conformes aux normes en vigueur. L'explication en est la suivante.

Les services qui travaillent en ligne dans BN-OPALE n'ont pas tous les mêmes responsabilités en matière de catalogage

Tous les services ayant pour mission première de cataloguer des documents n'ont pas la même responsabilité quant à la production de notices de référence.

C'est aux termes de la loi que l'Agence bibliographique nationale (ABN) a pour mission de rédiger les descriptions bibliographiques des documents entrés par dépôt légal et, selon les principes du contrôle bibliographique universel, elle est aussi responsable de l'établisse- ment des notices d'autorité des auteurs nationaux (personnes et collectivités) ; elle doit produire pour les documents et les auteurs français des notices bibliographiques et d'autorité faisant ré- férence à l'échelon international. Par contre, le service de la Constitution des collections de la BNF, chargé de cata- loguer les documents acquis à titre gra- tuit ou onéreux, n'a pas les mêmes res- ponsabilités, encore qu'il ait pour mis- sion de produire, pour ces documents dont la plupart sont étrangers, des notices de qualité contribuant aussi à la richesse du catalogue de l'établissement.

Tous les services travaillant en ligne dans BN-OPALE n'ont pas le catalogage comme principale fonction.

L'ABN comme le service de la Constitu- tion des collections sont eux-mêmes constitués de services n'ayant pas les mêmes responsabilités en matière de ca- talogage. Par exemple, le service du Dé- pôt légal a des obligations différentes de celles du service chargé de rédiger la Bibliographie nationale française. Autre exemple, le catalogage des microfiches de substitution réalisées dans le cadre du plan de sauvegarde des collections n'est pas la vocation première du centre Joël-Le-Theule à Sablé. L'ouverture de BN-OPALE à des bibliothèques universi- taires n'ayant pas de responsabilités na- tionales particulières en matière de ca- talogage, sinon leur participation au Pancatalogue, ajoute encore à la complexité de la situation.

Pour permettre à des services ayant des missions différentes de travailler en- semble dans la base bibliographique sans en compromettre la cohérence, les gestionnaires de BN-OPALE ont été ame- nés à définir pour chacun d'eux des consignes de travail.

Les consignes de travail en ligne dans Bn-Opale sont définies en fonction des missions de chaque service

Des consignes de catalogage sont éta- blies conjointement par chaque service concerné et le service de la Coordina- tion bibliographique (nouvelle appella- tion du Centre de coordination biblio- graphique et technique). Elles ont pour objet d'éviter que les services, contraints à jongler constamment entre des impératifs de qualité et de produc- tivité pour mener à bien leurs missions, ne fassent des choix incohérents en ma- tière de catalogage. Elles concernent aussi bien le fichier bibliographique que le fichier d'autorité. Il serait trop fastidieux de détailler ici toutes les consignes mises sur pied, service par service, mais on peut en donner les principes généraux.

Pour les notices bibliographiques, le principe est le suivant : une notice ne peut être « allégée » que dans le strict respect des normes AFNOR, mis à part les notices de dépôt légal et d'acquisi- tion qui ne sont que des notices provi- soires appelées à être enrichies par les services compétents. Ainsi, selon le ser- vice dont elle émane, une notice saisie en ligne peut être soit allégée » (NFZ 44-073), soit complète (NF Z 44-050). Pour les notices d'autorité, les principes ont été longuement décrits dans l'article qui leur a été consacré dans le Bulletin n° 148 du 3etrimestre 1990. Pour les points d'accès auteurs (personnes et collectivités), l'idée de base est de ré- diger une notice d'autorité complète chaque fois que le document à catalo- guer comporte des informations permet- tant d'identifier la personne ou la col- lectivité et chaque fois qu'un conflit (ho- monymie, par exemple) apparaît dans l'index dans l'environnement alphabéti- que de l'auteur à traiter. Ceci n'exclut pas la possibilité de rédiger des notices d'autorité complètes pour les autres au- teurs rencontrés dans le cadre du cata- logage courant. Tous les titres uniformes et tous les mots matière font ainsi l'objet de notices d'autorité complètes.

L'information sur la complétude des no- tices est indiquée par les catalogueurs sous forme de codes dans les zones fixes du format INTERMARC (converties en UNIMARC pour les produits biblio- graphiques). Elle sert à faire des tris sur les notices et à fournir aux utilisateurs une précieuse indication sur les notices auxquelles ils ont affaire.

Il peut paraître irrationnel que les ser- vices cataloguant dans BN-OPALE tra- vaillent selon différentes consignes : le résultat est que les données saisies en ligne ne sont pas homogènes. Mais ne serait-il pas encore plus absurde de re- fuser aux services concernés la possi- bilité de faire en ligne un travail adapté à leurs missions propres ? Les consignes définies avec pragmatisme assurent la cohérence des données saisies en ligne.

Les données saisies en ligne ne sont pas homogènes mais elles sont cohérentes

La situation n'est pas idéale, mais elle n'est pas désespérée non plus. Fin 1993, en tenant compte des bibliothèques universitaires, 35 services, soit 450 per- sonnes, cataloguaient dans BN-OPALE. Les contrôles de qualité des données saisies en ligne, effectués par sondage sur le fichier bibliographique et le fi- chier d'autorité par le service de la co- ordination bibliographique ne sont pas trop alarmants. Bien sûr, certains cata- logueurs s'écartent, sciemment ou non, des consignes établies pour leurs ser- vices et les « contrôleurs » doivent sans cesse redoubler de vigilance. Mais dans l'ensemble le principe des consignes est admis et fonctionne.

Restent les erreurs de catalogage per- pétrées par les catalogueurs travaillant en ligne. Elles sont inacceptables mais elles révèlent combien l'esprit humain peut être inventif, ce qui, toutes pro- portions gardées, peut conduire à une relative indulgence ! Les erreurs géné- rées par les chargements automatiques de données sont plus nombreuses, mais aussi plus faciles à déceler et à corriger automatiquement, du moins quand elles n'affectent pas les liens entre no- tices : dans ce cas, seules les erreurs les plus cocasses sautent aux yeux. Est-ce à dire que les chargements automati- ques n'ont que des côtés négatifs ?

Les chargements automatiques de données

Les chargements automatiques de don- nées bibliographiques et d'autorité sont indispensables pour accroître le volume des données disponibles dans BN- OPALE. Rappelons simplement que le catalogage en ligne a commencé en 1985 pour le fichier d'autorité et fin 1987 pour le fichier bibliographique. Aujourd'hui BN-OPALE et les produits qui en sont issus recensent les docu- ments imprimés entrés à la BN depuis 1970 (1960 pour les périodiques nés à partir de cette date). C'est un progrès incontestable que tous les profession- nels saluent et encouragent. Mais ces chargements de données génèrent, pour diverses raisons techniques, des incohérences qui gênent beaucoup les utilisateurs.

Les données chargées dans BN-OPALE concernent des documents entrés dans les collections après 1969 et les docu- ments recensés dans le Catalogue des ou- vrages anonymes, XW-XVHIe siècles. Pour pouvoir être chargées, les données doi- vent être disponibles en format INTER- MARC sur un support informatique. Ce ne sont pas des catalogueurs mais des pre- stataires de services qui saisissent les don- nées. Un prestataire peut faire la saisie dans le format de son choix du moment qu'il livre un produit en INTERMARC. Pour chaque projet de chargement un appel d'offres est lancé et un prestataire est sé- lectionné selon des critères de qualité et de coût parmi ceux faisant la meilleure offre pour réaliser le travail de saisie dé- fini par les bibliothécaires dans un cahier des charges.

Les notices chargées dans BN-OPALE ne sont pas toutes conformes aux normes de catalogage actuellement en vigueur

Élaborées au début des années 1970, les ISBD (International Standard Book Des- criptions) ont été reprises par les normes AFNOR de catalogage et appli- quées à la BNà partir de 1975. Pour la période 1970-1974 on a donc affaire, dans le catalogue, à des notices biblio- graphiques respectant des règles diffé- rentes de celles de l'ISBD : les informa- tions sont données dans l'ordre où elles figurent sur la page de titre. Par exem- ple la mention de responsabilité pré- cède le titre propre quand elle vient en tête sur la page de titre et elle n'a pas la même définition qu'en ISBD ; la men- tion de collection est indiquée en note et est difficile à identifier en tant que telle ; certaines données sont absentes, comme le format des documents en centimètres par exemple. Les zones et sous-zones correspondantes du format INTERMARC ne peuvent donc pas être renseignées correctement à la seule vue de la notice, et, après leur chargement dans BN-OPALE, ces notices biblio- graphiques ne peuvent pas être sélec- tionnées par les clés de recherche por- tant sur ces zones ou sous-zones.

Les normes françaises sur la forme et la structure des vedettes auteurs (per- sonnes, collectivités), titres uniformes et matière ont aussi évolué dans le temps. Ainsi la norme actuellement en vigueur sur les noms de personne (NF Z 44-061) date de juin 1986 : elle stipule que les homonymes doivent être distin- gués d'abord par leurs dates biographi- ques et non plus par leur fonction (mé- decin, poète, etc.) comme c'était la rè- gle auparavant. Ainsi les vedettes établies avant 1986 et chargées automa- tiquement dans le fichier d'autorité n'ont pas la même structure que celles postérieures à cette date.

Les notices chargées dans BN-OPALE ne sont pas toutes formatées avec autant de précision

Cela tient moins à la capacité des pre- stataires à respecter les cahiers des charges qu'à la présentation des notices qu'on leur donne à saisir : notices ma- nuscrites rédigées en format INTERMARC sur bordereaux par des catalogueurs, ou bien notices dactylographiées sur des fiches présentées selon les ISBD ou selon des normes antérieures.

Le catalogage sur bordereaux en format INTERMARC, livre en main, a été prati- qué en attendant que les services puis- sent travailler en ligne dans BN-OPALE : à partir de 1975 pour le service de la Bibliographie de la France, à partir de 1984 pour le service étranger et l'Inven- taire général, etc. Les consignes de tra- vail définies pour les services étant fonction de leurs responsabilités en ma- tière de catalogage (cf. ci-dessus), le format des notices rédigées sur borde- reaux était plus ou moins détaillé. De plus, pour résorber certains reliquats, il a fallu recourir à des traitements d'ur- gence simplifiés pour certains types de documents. Cependant, même dans les cas où le format est plus sommaire, les zones fixes ont été correctement rensei- gnées et les points d'accès ont fait l'ob- jet de soins particuliers (auteurs, titres propres, collections).

Avant de travailler en format sur bor- dereaux, les services de catalogage ré- digeaient des notices bibliographiques en ISBD (à partir de 1975) ou conformes à des normes plus anciennes (pour 1970-1974). Pour qu'elles soient dispo- nibles en ligne dans BN-OPALE, le for- matage et la saisie de ces notices ont été confiés à des prestataires. Il s'agit là d'une opération de conversion rétros- pective.

Plaquer le format INTERMARC sur des notices en ISBD n'est pas très difficile puisque à chaque élément du « pavé ISBD » marqué par une ponctuation correspond un code dans le format. Le résultat dépend surtout de la qualité du catalogage effectué en amont et de la maîtrise des ISBD et du format par le prestataire. Même si le cahier des charges n'exige pas du prestataire l'en- codage de toutes les sous-zones des champs bibliographiques au moment de la saisie, il est possible de traiter automatiquement le produit fourni avant de le charger dans BN-OPALE et, par exemple, de générer des codes de sous-zones à partir de la ponctuation ISBD figurant dans la notice saisie. Par contre les zones fixes du format ne sont que partiellement remplies, et encore le sont-elles par défaut, et elles sont dif- ficiles à exploiter par la suite.

Le traitement des notices biblio- graphiques antérieures aux ISBD pose davantage de problèmes car il est im- possible de s'appuyer sur l'ordre des éléments descriptifs et sur une ponctua- tion normalisée pour formater les no- tices. Le format appliqué à ces notices est forcément plus sommaire que celui utilisé pour une notice en ISBD et, a fortiori, que celui utilisé par un catalo- gueur travaillant en ligne.

Il est évident que plus le format des notices saisies est sommaire moins il y aura de clés de recherche utilisables après le chargement.

Les chargements automatiques dans Bn-Opale se font sans contrôle des erreurs de format dans les notices chargées

La plupart des contrôles automatiques qui guident le catalogueur travaillant en ligne sont levés au moment des char- gements de données pour permettre à ceux-ci de se dérouler rapidement. Par exemple on ne contrôle pas la présence des zones que le format définit comme obligatoires, ni si les codes de sous- zones utilisés dans une zone donnée sont bien recevables pour celle-ci. Si ces contrôles étaient maintenus, il fau- drait corriger immédiatement toute er- reur bloquant le chargeur avant de pou- voir continuer. Ce ne serait pas viable compte tenu de la quantité des notices à charger. Le résultat du chargement dé- pend donc de la qualité de la saisie ef- fectuée par le prestataire, soit à partir des bordereaux manuscrits rédigés plus ou moins lisiblement par les catalo- gueurs, soit à partir de son propre tra- vail de formatage. Il dépend aussi bien sûr de la qualité du catalogage effectué en amont.

Les chargements automatiques dans BN-OPALE génèrent parfois des erreurs de liens entre les notices chargées et les notices préexistantes

Toutes ces opérations sont effectuées par un automate qui certes travaille très vite, mais qui est incapable d'interpréter les informations qu'il traite ou de rec- tifier les erreurs les plus flagrantes. Il ne peut pas appréhender le contenu in- tellectuel des notices pour les lier entre elles intelligemment ». Il se contente de comparer des séquences alphabéti- ques et au mieux sait-il déceler des doublons. Il peut ainsi, par exemple, at- tribuer un ouvrage de 1982 sur la micro- graphie des matériaux signé Richard Wagner au célèbre compositeur alle- mand du XIXesiècle. Gageons qu'un ca- talogueur travaillant en ligne éviterait ce piège !

Cependant, malgré toutes les erreurs qu'ils engendrent dans la base, les char- gements automatiques de notices se soldent par un bilan positif pour BN- OPALE. Certes les erreurs gênent consi- dérablement les catalogueurs en les obligeant à corriger « l'environnement » des notices qu'ils créent pour qu'elles s'insèrent correctement dans le catalo- gue ; elles embarrassent les utilisateurs souhaitant récupérer des notices pour leur propre catalogue. Mais ces charge- ments rendent accessibles en ligne, dans BN-OPALE et ses produits dérivés, des dizaines de milliers de notices qui sans cela ne seraient consultables sur fiches cartonnées que par les usagers de la rue Richelieu. Les notices chargées peuvent faire l'objet de corrections automatiques qui améliorent petit à petit leur format et donc leur accessibilité par les utilisa- teurs. La définition des corrections à en- treprendre et des priorités à respecter est faite par l'équipe responsable de la cohérence de BN-OPALE au sein du ser- vice de la Coordination bibliographique, en collaboration avec le département In- formatique et nouvelles technologies. Chaque jeu de corrections nécessite la mise au point d'un programme, des tests et du « temps-machine puisque toute la base doit être analysée : c'est pourquoi ces corrections se déroulent à un rythme si lent.

L'examen des modes d'alimentation de BN-OPALE explique l'état des données proposées aux usagers de cette base et des produits qui en sont issus. La saisie en ligne respecte le principe de l'enri- chissement progressif des notices et in- troduit dans BN-OPALE des notices pro- visoires, des notices allégées et des no- tices complètes ; les chargements automatiques génèrent des strates » de données ayant des caractéristiques dif- férentes d'un lot de notices à l'autre.

Cette situation n'est idéale pour per- sonne : l'initiation d'un nouveau catalo- gueur au contenu de BN-OPALE prend presque autant de temps que son ap- prentissage de la saisie en ligne ; les uti- lisateurs professionnels, mal informés des pratiques internes, sont déconcer- tés, voire irrités, par la disparité des no- tices qu'ils consultent et cette diversité semble les dissuader, parfois, de récu- pérer des notices. Une meilleure infor- mation des utilisateurs devrait les aider à utiliser BN-OPALE au mieux de ses performances.

La situation n'est cependant pas déses- pérée. BN-OPALE est en quelque sorte victime de son succès. Conçue au dé- part comme étant le catalogue en ligne de la Bibliothèque nationale, BN-OPALE a été très vite considérée comme un ré- servoir national de notices biblio- graphiques devant rendre accessible un maximum de données, puis elle est de- venue une base de catalogage partagée ouverte à des établissements extérieurs ayant leurs propres contraintes et leurs propres besoins. Tout cela avec un lo- giciel et des moyens en personnel qui ont très peu évolué. Sans aller jusqu'à parler d'exploit, on peut tout de même saluer la performance !

Les catalogueurs et les gestionnaires de BN-OPALE ont acquis ces dernières an- nées une compétence qui devrait les ai- der à s'approprier rapidement le futur système d'information de la Biblio- thèque nationale de France. A partir de 1996, la BNF devrait avoir l'entière maî- trise des logiciels appliqués à la pro- duction et à la consultation de son ca- talogue, et ces logiciels, conçus pour être plus performants que ceux de BN- OPALE, devraient permettre d'améliorer l'état et l'accessibilité des notices pro- venant de cette base. En attendant, BN- OPALE devra subir encore quelques bou- leversements (chargements, corrections automatiques, etc.) en vue de son inté- gration dans le futur catalogue de la BNF.

Contenu de BN-OPALE

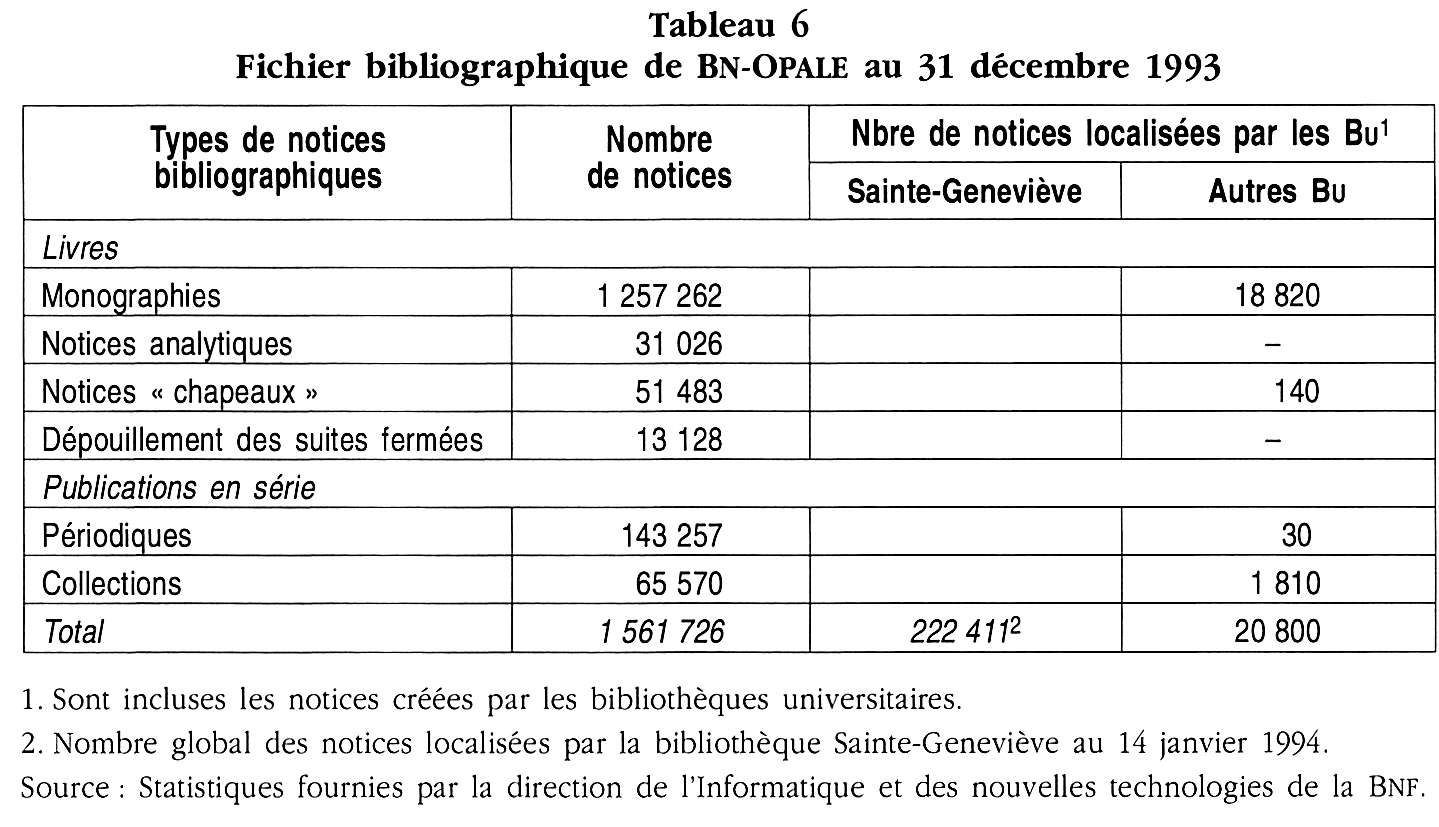

Contenu du fichier bibliographique

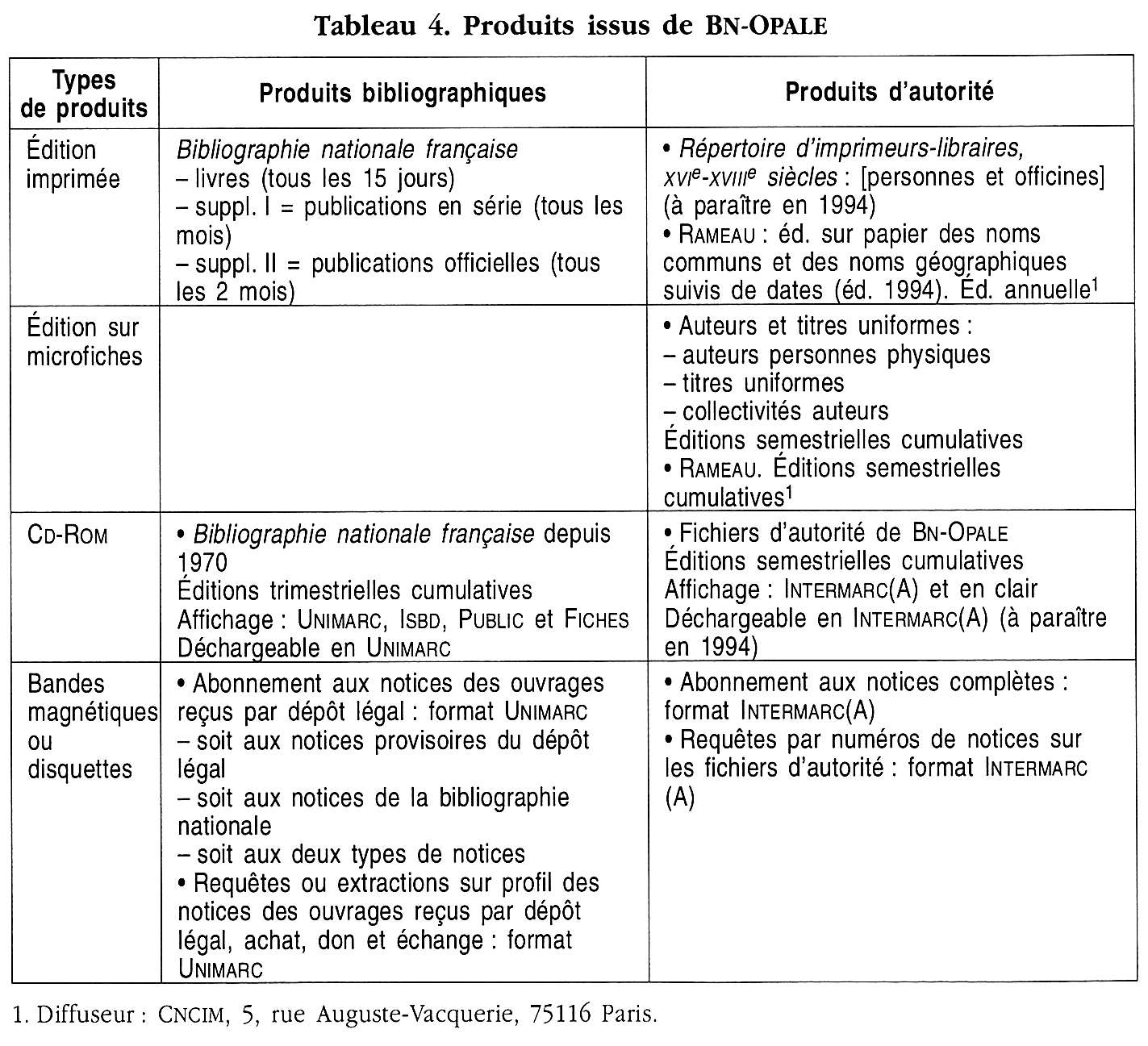

Il y a deux façons d'appréhender le contenu du fichier bibliographique de BN-OPALE. Du point de vue quantitatif, un tableau suffit à présenter l'essentiel (voir le tableau 6). Du point de vue qualitatif, on est contraint à jongler avec les tranches chronologiques, les types de documents recensés et leurs sup- ports. Essayons de résumer. BN-OPALE est une base de données biblio- graphiques. Elle recense :

Pour simplifier, retenons que BN-OPALE est avant tout le catalogue automatisé des documents imprimés de la Biblio- thèque nationale de France pour la pé- riode postérieure à 1969. A ce titre donc il tend à recenser tous les documents imprimés entrés dans les collections de cet établissement depuis 1970. Les bibliothèques partenaires habilitées à travailler en ligne dans la base ont reçu pour consigne de ne cataloguer que les documents reçus depuis 1970. Ainsi un livre paru en 1917 mais entré dans les collections en 1988 sera recensé dans BN-OPALE. Pour disposer d'un catalo- gue encore plus complet sur la période de référence définie ci-dessus, il est prévu de procéder, avant la fin 1996, à des chargements de données déjà pré- parées sur un support informatique mais restées inaccessibles jusqu'à pré- sent : les notices des thèses françaises de 1977 à 1985, les notices des micro- fiches de substitution antérieures à 1989 réalisées par le centre de Sablé et le service photographique de la BNF, etc.

Le contenu de BN-OPALE est donc ap- pelé à s'enrichir encore au cours des deux années à venir avant d'être intégré en 1996 au système d'information de la Bibliothèque nationale de France dont le catalogue donnera aussi accès aux notices issues de la conversion rétros- pective des catalogues de la BNF anté- rieurs à 1970.

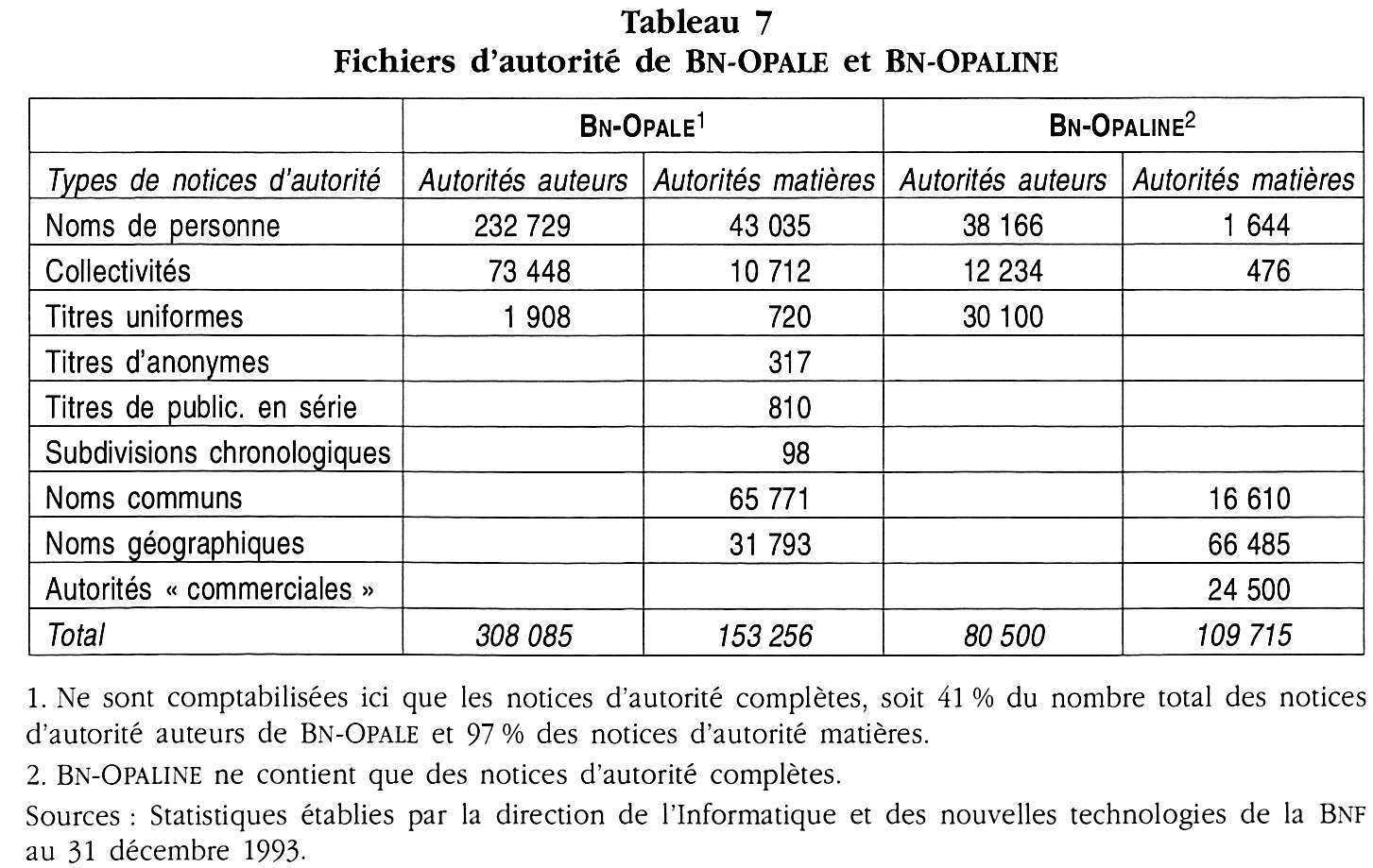

Contenu du fichier d'autorité

Le fichier d'autorité de BN-OPALE comprend quatre sous-ensembles : le fi- chier d'autorité des auteurs personnes physiques (APP), celui des collectivités auteurs (ACO), celui des titres uni- formes (ATU) et celui des matières (AMA). Ces fichiers ont fait l'objet d'une présentation illustrée d'exemples de no- tices dans le Bulletin n° 148 du 3etri- mestre 1990 et n'ont pas, depuis cette date, subi d'importante modification de structure.

Il faut cependant souligner un fait mar- quant : depuis 1992 les notices complètes du fichier d'autorité de BN- OPALE sont installées sur la base de ca- talogage propre à l'équipe de la BNF installée à Ivry et qui a pour mission de cataloguer les documents acquis pour les fonds qui seront mis en libre accès à Tolbiac. Sans entrer dans le dé- tail des procédures de catalogage (sai- sie en ligne ou récupération dans dif- férents réservoirs), retenons que les ca- talogueurs du site d'Ivry utilisent les notices d'autorité provenant de BN- OPALE pour les lier informatiquement dans leur propre base à leurs propres notices bibliographiques et créent dans leur propre base les notices d'autorité complètes ou succinctes dont ils ont be- soin et qui n'ont pas été fournies par BN-OPALE. Des chargements récipro- ques de notices d'autorité sont faits toutes les semaines environ dans la base d'Ivry et dans BN-OPALE afin que les deux versions du fichier d'autorité soient les plus identiques possible. Les corrections nécessaires après chaque chargement sont effectuées toutes les semaines dans les deux bases. Les opé- rations sont pilotées par le service de la Coordination bibliographique en étroite relation avec le personnel de la DINT responsable de la gestion infor- matique des deux bases concernées et avec les responsables des catalogueurs installés à Ivry. C'est le fichier d'autorité de BN-OPALE qui reste le fichier de ré- férence et qui, à terme, sera intégré dans le système d'information de la BNF en 1996.

Les fichiers d'autorité auteurs et titres uniformes

Ces fichiers d'autorité sont établis de- puis 1985 pour normaliser la forme des points d'accès auteurs (personnes phy- siques et collectivités) ou titres uni- formes aux notices bibliographiques. Ils sont constitués de notices d'autorité qui, outre les formes retenues en ve- dettes, les formes rejetées et associées, contiennent des notes permettant d'i- dentifier les entités faisant l'objet des notices d'autorité et de justifier les formes retenues, d'expliquer les rela- tions entre celles-ci et les formes reje- tées et associées, et d'indiquer les sources consultées. Les fichiers d'auto- rité ont donc un contenu beaucoup plus riche que celui d'une simple liste de ve- dettes qui se borne à recenser les formes retenues, rejetées et associées. Grâce aux notes qui permettent une identification précise des vedettes d'au- torité, les fichiers d'autorité permettent la réutilisation pertinente de ces ve- dettes dans les fichiers biblio- graphiques.

Toutes les notices du fichier biblio- graphique de la base BN-OPALE ont leurs points d'accès auteurs et titres uni- formes gérés par les fichiers d'autorité noms de personne, collectivités et titres uniformes. Des liens informatiques existent entre le fichier bibliographique et les fichiers d'autorité. Toutefois, tous les points d'accès auteurs et titres uni- formes des notices bibliographiques ne font pas l'objet d'une notice d'autorité complète comme définie ci-dessus.

Certains points d'accès donnent lieu à des notices d'autorité très succinctes qui ne servent qu'à créer des entrées dans l'index alphabétique commun à l'en- semble des notices d'un même fichier d'autorité : il s'agit notamment des no- tices d'autorité créées par chargement automatique des zones vedettes des no- tices bibliographiques et des notices d'autorité établies pour des personnes ou des collectivités pour lesquelles on ne dispose pas d'information et dont l'établissement de la vedette ne pré- sente aucune difficulté. De même les collectivités privées françaises respon- sables d'une seule publication en série et les auteurs étrangers dont un seul ou- vrage est recensé dans BN-OPALE ne font généralement pas l'objet d'une no- tice d'autorité complète.

Des notices d'autorité complètes sont établies pour les points d'accès aux no- tices bibliographiques saisies en ligne dans BN-OPALE pour les services de la BNF ou les bibliothèques universitaires partenaires, ou dans la base propre aux catalogueurs de la BNF installés à Ivry, dans les cas suivants :

Si ce sont principalement les points d'ac- cès aux documents catalogués en ligne qui font l'objet de notices d'autorité complètes, il faut préciser qu'un travail rétrospectif d'envergure est entrepris, no- tamment au sein du service de la Coor- dination bibliographique, sur les notices d'autorité succinctes générées par les chargements automatiques. Ceci est par- ticulièrement vrai pour les titres uni- formes sur lesquels le travail rétrospectif peut s'organiser de façon thématique : mise à jour de tous les livres canoniques de la Bible (canons hébraïque, catholi- que, protestant) ou de certains corpus de textes bouddhiques, par exemple. Pour les personnes ou les collectivités, c'est plus souvent le travail courant qui impose aux catalogueurs la mise à jour de toutes les notices d'autorité d'une même tranche alphabétique, pour lever les ambiguïtés nées d'une homonymie par exemple ; cependant la priorité est donnée aux personnes et collectivités françaises (et francophones) pour les- quelles la BNF est tenue de fournir des notices d'autorité faisant référence à l'échelon international.

Fin 1993 les notices d'autorité complètes représentent 38,5 % des no- tices de noms de personne, 52 % des notices de collectivités et 57 % des no- tices de titres uniformes de BN-OPALE. Seules ces notices d'autorité complètes figurent dans les produits issus du fi- chier d'autorité.

Le fichier d'autorité matière: Rameau

L'intégration des opérations de catalogage descriptif et analytique a entraîné une réorganisation du service d'autorité matière

Jusqu'à la fin des années 1980 environ, l'indexation matière était traditionnelle- ment réservée à un petit nombre de ca- talogueurs spécialisés dans cette activité et qui ne faisaient pas de catalogage des- criptif. L'ouverture de BN-OPALE aux dé- partements ou services de la BN spécia- lisés par type de documents (manuscrits, estampes, monnaies, musique) ou spécia- lisés par langues (hongrois, polonais, turc, vietnamien, etc.) a inauguré le cata- logage intégré » : c'est la même per- sonne qui effectue, pour chaque docu- ment, la description bibliographique et l'indexation matière. Cette organisation du travail a ensuite été adoptée par l'en- semble des services de catalogage du dé- partement des Entrées étrangères et des équipes installées à Ivry, et par une frac- tion des services de catalogage du dépar- tement des Entrées françaises. Elle impli- que un recrutement des catalogueurs en fonction de leur compétence dans cer- taines disciplines et leur répartition en équipes thématiques.

Tous ces catalogueurs, de plus en plus nombreux, travaillent avec et pour le fichier d'autorité matière auquel ils lient les vedettes-matière d'indexation qu'ils établissent dans les notices biblio- graphiques. Pour effectuer cette indexa- tion des documents décrits dans le fi- chier bibliographique, tout catalogueur formé et habilité peut soit réutiliser en l'état ou mettre à jour les notices d'au- torité matière existantes, soit faire des créations en reprenant des mots matière qui existent dans les répertoires-sources (Répertoire de vedettes-matière de l'uni- versité Laval et Library of Congress Sub- ject Headings), soit proposer des créa- tions originales au service gestionnaire du fichier d'autorité matière.

De cette prolifération d'interventions, de cette multiplication de spécialisations, on peut aisément déduire qu'il faut un contrôle renforcé de la part du service d'autorité matière pour assurer la coor- dination.

Le service responsable de la gestion du fichier d'autorité matière au sein du ser- vice de la Coordination bibliographique est passé de 5 postes en 1990 à 12 en 1994, ce qui a permis le recrutement sur profil de spécialistes dans certaines disciplines : sciences de la vie, sciences de la terre, ethnologie et archéologie, philosophie, sciences économiques, sciences religieuses.

Évolution du vocabulaire de la liste d'autorités matière

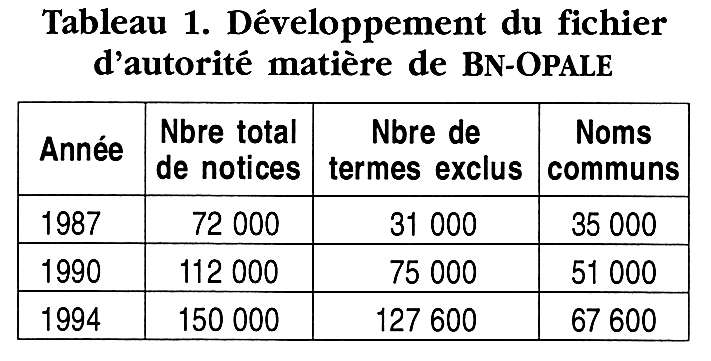

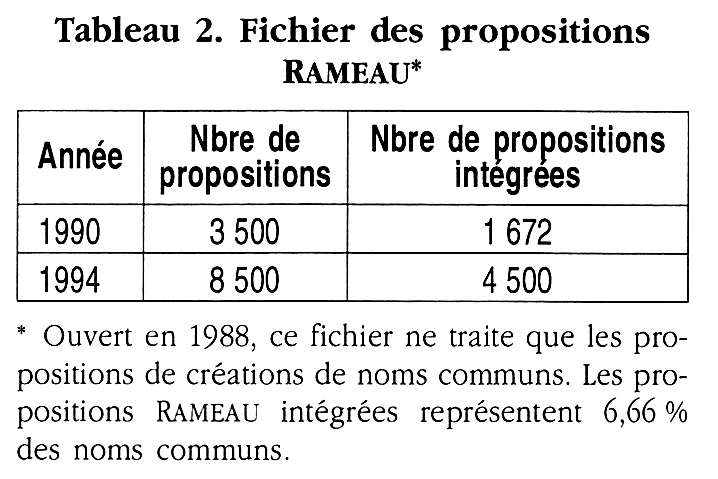

C'est en fonction de l'élargissement et de la diversification du réseau des uti- lisateurs de RAMEAU que le vocabulaire a évolué quantitativement et qualitati- vement (voir tableaux 1 et 2).

L'évolution qualitative du vocabulaire traduit une évolution des types de do- cuments indexés et des types de publics visés.

Utilisé au départ pour exprimer le contenu de livres, RAMEAU s'est déve- loppé pour permettre l'indexation de documents de toute nature et sur tout support : musique imprimée et enregis- trée, images fixes, films, vidéogrammes, logiciels, CD-ROM, etc. Créé pour ré- pondre aux besoins de la Bibliothèque nationale, puis développé par et pour des bibliothèques universitaires, RA- MEAU gagne de l'audience auprès des bibliothèques de lecture publique (220 en 1994 dont le réseau des biblio- thèques de la Ville de Paris). Ceci ne va pas sans poser de problèmes au ni- veau de la gestion du vocabulaire, et la mise en place d'un groupe de travail émanant des utilisateurs serait souhai- table. Une coopération est d'ores et dé- jà engagée entre la Joie par les livres et la BNF en ce qui concerne les biblio- thèques pour la jeunesse : une liste res- treinte de vocabulaire a été extraite de RAMEAU et des demandes de créations de termes adaptés aux ouvrages et au public visé par la Joie par les livres sont examinées par le service gestionnaire de la liste d'autorités matière de la BNF.

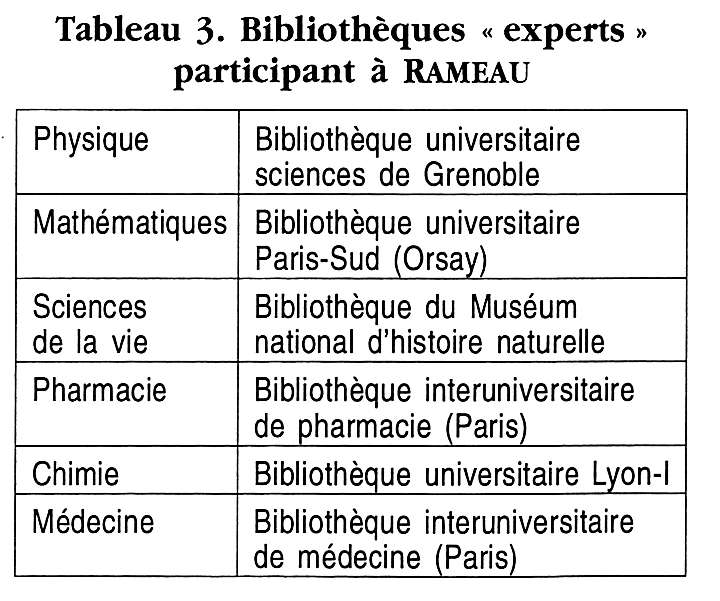

Si en juillet 1988, lors de l'ouverture de la base RAMEAU sur le SUNIST, la liste d'autorité créée à partir des fonds de la Bibliothèque nationale était pauvre en sciences et techniques, ces lacunes ont été en grande partie comblées grâce à la constitution du réseau RAMEAU et aux créations de notices d'autorité validées par les six bibliothèques « experts par- ticipantes (voir tableau 3).

Toutes les notices RAMEAU ont été char- gées dans le fichier d'autorité matière de BN-OPALE pour permettre leur utili- sation par les catalogueurs installés à Ivry et dans la perspective de l'édition sur CD-ROM des fichiers d'autorité de BN-OPALE. Il n'y a donc plus de diffé- rence de contenu entre les deux bases (BN-OPALE et RAMEAU sur le SUNIST).

D'autres programmes sont en cours de développement ou en projet : la création et/ou la mise à jour des vedettes musi- cales et audiovisuelles est en cours pour répondre aux besoins des départements de la Musique, de la Phonothèque et de l'Audiovisuel de la BNF, et d'autres biblio- thèques musicales tel le Conservatoire na- tional de musique de Paris ; l'enrichisse- ment des notions artistiques est en projet avec les bibliothèques d'art.

Évolution de la syntaxe de la liste d'autorité RAMEAU

La Bibliothèque du Congrès, respon- sable du répertoire-source de RAMEAU, a entrepris un important travail de mise à jour de sa liste en fonction de grandes lignes choisies à l'issue de la confé- rence d'Airlie-House de 1992, tendant à la simplification de la syntaxe par le choix d'un ordre constant des éléments de la vedette-matière d'indexation. La BNF ne peut que suivre cette évolution (et parfois la précéder) puisqu'elle ré- cupère dans les réservoirs nord-améri- cains, pour ses acquisitions étrangères, des notices indexées selon les règles de la Bibliothèque du Congrès, et parce qu'elle est liée au réseau RAMEAU dont une partie des bibliothèques catalo- guent dans OCLC.

Cette simplification devrait alléger les for- mations des nouveaux utilisateurs, alors que les besoins dans ce domaine sont im- menses et que les ressources en forma- teurs sont dérisoires. Elle devrait permet- tre des résultats plus cohérents et permet- tre une meilleure compréhension de l'indexation matière par le public.

Comme le langage, RAMEAU vit, grandit et change : nous n'avons pas fini de... ramer !

Vers une nouvelle structure du fichier d'autorité?

Tout comme le fichier bibliographique, le fichier d'autorité de BN-OPALE doit se préparer à être intégré en 1996 au sys- tème d'information de la BNF. Cette mi- gration pourrait être l'occasion de réor- ganiser les données existantes et de créer de nouveaux types de notices d'autorité.

Par exemple, au lieu d'avoir comme au- jourd'hui une certaine redondance en- tre les notices d'autorité auteurs (au- teurs personnes physiques ou collecti- vités auteurs) et les notices d'autorité matière (noms de personnes-matière ou collectivités-matière), il serait judicieux de regrouper tous les noms de per- sonnes dans un fichier d'autorité des noms de personnes et toutes les collec- tivités dans un fichier d'autorité des col- lectivités. Ainsi chaque entité ne don- nerait lieu qu'à une seule et unique no- tice d'autorité qui pourrait être utilisée dans le fichier bibliographique soit comme point d'accès auteur soit comme point d'accès matière.

On pourrait créer de nouveaux types de notices d'autorité pour appliquer aux documents imprimés des notions déjà existantes pour les documents so- nores dans le fichier d'autorité de la Phonothèque géré par BN-OPALINE : autorités auteur/titre, autorités de type commercial, etc.

La mise en œuvre de ces projets dépen- dra des ressources accordées à la BNF pour assurer le suivi des dossiers : moyens informatiques mais aussi moyens en personnel pour définir les spécifica- tions, faire évoluer les normes et les for- mats, veiller à la cohérence des données et assurer les corrections induites.