Index des revues

- Index des revues

Les bibliothèques municipales et la déréglementation des services publics

-

Beneteau, René

Allocution d'ouverture, p.8-9. -

Belayche, Claudine

Présentation générale, p.10. -

Sagot-duvauroux, Dominique

Les approches économiques de la culture , p.11-23. -

Rizzardo, René

Les établissements publics culturels territoriaux aujourd'hui , p.24-27. -

Gèze, François

La double nature du livre , p.28-31. -

Belayche, Claudine,

E., M.,

Lemennicier, Bernard

Les bibliothèques municipales et la déréglementation des services publics , p.32-37. -

-

Les coûts de l'information

-

Diez, Alain

La médiathèque de la cité des sciences et de l'industrie , p.39-44. -

Chantereau, Danielle

L'ina entre missions de service public et contexte marchand , p.45-48.

-

Diez, Alain

-

-

Créer des ressources propres pour les bibliothèques

-

Bulpitt, Graham

Les services tarifiés dans les bibliothèques anglaises , p.50-55.

-

Bulpitt, Graham

-

-

Des bibliothèques universitaires et de recherche travaillent aussi pour des entreprises privées

-

Casseyre, Pierrette

La bibliothèque interuniversitaire de médecine , p.57-58. -

Maximin, Anny,

Roche, Dominique

Prestations aux entreprises, p.59-64.

-

Casseyre, Pierrette

-

-

Table ronde autour des coûts des services en bibliothèque

-

Chatenay-Dolto, Véronique

Intervention de Véronique Chatenay-Dolto, p.66-70. -

Jolly, Claude

Intervention de Claude Jolly, p.71-74. -

Casseyre, Jean-Pierre

Intervention de Jean-Pierre Casseyre, p.75-77. -

Groshens, Jean-Claude

Intervention de Jean-Claude Groshens, p.78-81.

-

Chatenay-Dolto, Véronique

-

-

Quels choix financiers pour développer une politique de service public de la lecture et de la documentation?

-

Duperrier, Alain

Présentation, p.83-84. -

Belayche, Claudine

Introduction, p.85-86. -

Rodet, Alain

Intervention, p.87-88. -

Lerebours, Jean-Loup

Quelques résultats de l'influence des politiques tarifaires sur le fonctionnement des..., p.89-92. -

Pasquignon, Anne

La politique tarifaire de la bnf , p.93-95. -

Bertrand, Annie

Un exemple de politique tarifaire dans une bibliothèque universitaire française, p.96-99. -

Guichard, Marc

L'inist-cnrs , p.100-102. -

Borchardt, Peter

Les formes de tarification dans les bibliothèques allemandes , p.103-106.

-

Duperrier, Alain

-

-

Les coûts de la conservation et la valorisation du patrimoine

-

Compte, Jean-Marie

Introduction, p.108. -

Brèthes, Jean-Pierre

Le patrimoine écrit en poitou-charentes , p.109-111. -

Arnoult, Jean-Marie

Le patrimoine et les tutelles , p.112-118. -

Etienne, Michel

La place du patrimoine dans les nouvelles constructions de bibliothèques , p.119-123. -

Marcetteau-paul, Agnès

Le fonds jules verne à la bibliothèque municipales de nantes , p.124-125. -

Firouz-Abadie, Geneviève

Le fonds d'argenson à la bibliothèque universitaire de poitiers , p.126-128. -

Corpet, Olivier

Ce que l'IMEC apporte, p.129-130. -

Bertinet, Lionel

Mécénat d'entreprise et patrimoine, p.131-135. -

Duchemin, Pierre-Yves

La numérisation des documents graphiques , p.136-142. -

Bogros, Olivier

Le recours au multimédia pour la mise en valeur et la diffusion des fonds patrimoniaux , p.143-146. -

Belayche, Claudine,

Jelmini, Thierry,

Van bésien, Hugues

En passant par l'expo, p.147-162.

-

Compte, Jean-Marie

- la gestion des bibliothèques municipales constitue un enjeu politique et syndical ;

- les conflits entre intellectuels et non-intellectuels ne sont pas anecdotiques. Les intellectuels cherchent fondamentalement à orienter les dépenses vers les acquisitions d'ouvrages ou de médias qui leur plaisent, alors que les non-intellectuels préfèrent augmenter l'emploi et se désintéressent relativement de ce qui fait la valeur d'une bibliothèque.

Les bibliothèques municipales et la déréglementation des services publics

Par Bernard Lemennicier, professeur université Paris-II-Panthéon-AssasPar M. E.

Par Claudine Belayche, présidente

Wwm Bernard Lemennicier, professeur de sciences économiques à l'université d'Assas, à qui nous avions demandé d'exposer les contraintes et les avantages d'une économie libérale pour les bibliothèques, a pris dès le début de son exposé le parti déjouer la provocation et de se montrer agressif à l'égard de son auditoire. Nous n'avons pas voulu nous montrer sectaires ou mesquins; nous lui avons demandé, comme à tous les intervenants du congrès, le texte de son intervention, que nous proposions de faire paraître in extenso. Nous avons eu la surprise de constater que M. Lemennicier nous a envoyé un papier beaucoup plus long (1) .

Certaines affirmations proférées lors du congrès ne se retrouvent plus, telles Je ne fréquente jamais les bibliothèques et je conseille à mes étudiants de ne pas le faire ». Elles déshonorent l'enseignant et son enseignement plus que les bibliothèques et leur personnel. En laissant de côté la muflerie des propos :

« Tous les passants jouissent de la beauté d'une belle fille et cette beauté ne se réduit pas à la quantité de beauté consommable par quelqu'un d'autre. À observer le comportement des hommes, la beauté d'une bibliothécaire, cela arrive, entre dans la fonction de satisfaction de plusieurs hommes et ce simultanément. Ou la hargne à l'égard des hommes politiques quel que soit leur parti.

« Enfin, il y a l'erreur fondamentale de croire que les hommes de l'État poursuivent le "bien commun" ou l'intérêt public. Ils poursuivent leur intérêt individuel, en particulier leur réélection dans le cadre des règles de la démocratie. » Le texte que nous avons eu sous les yeux est un condensé de démagogie, de «poujadisme » et d'ignorance.

M. Lemennicier estime que l'impôt est une spoliation légale et que les subventions attribuées aux bibliothèques ne vont qu'à une minorité d'"intellectuels riches au détriment du reste de la population pauvre : la bibliothèque n'est donc pas pour lui un service public. Une remarque banale, les pompiers sont un service public et une grande majorité de la population n'aura pas vraiment recours à leurs services; pourtant, nul ne se plaint de payer des impôts qui servent à leur fonctionnement. Commentaire plus sérieux: la Grande-Bretagne du XIXesiècle en pleine expansion capitaliste a voté la première loi sur les bibliothèques, et l'obligation d'un impôt pour la construction d'une bibliothèque (2) . Cette loi, plus que centenaire, n'apas été remise en cause par la très libérale Mme Thatcher.

On peut s'interroger sur les critères qui permettent à M. Bernard Lemennicier, d'affirmer que les seuls intellectuels de gauche fréquentent les bibliothèques. D'éminents collègues de M. Bernard Lemennicier, et non des moindres, comme M. Raymond Barre ou M. Emmanuel Le Roy Ladurie, se verraient tout stupéfaits d'être embarqués dans cette catégorie, et pourtant ils ont fréquenté, fréquentent encore les bibliothèques et en sont même souvent les meilleurs défenseurs. En France, pays à tradition démocratique, l'accès des bibliothèques ne se fait ni sur la couleur de la peau, ni sur la confession, ni sur l'adhésion à unparti.

Au grotesque de prendre Machiavel ou Baudelaire comme biens de consommation », au même titre qu « un poulet belge ou une orange espagnole s'ajoute, dans la phrase suivante, la malhonnêteté de jouer sur deux registres du mot bien: notion économique et concept moral.

« Ce que l'on consomme, c'est un poulet belge ou une orange espagnole pour les aliments, ce sont les oeuvres de Machiavel ou les poèmes de Baudelaire pour la culture ou l'information. Il est clair que ce qui est alors un "bien" pour un socialiste, "les oeuvres entières de Lénine", ne l'est pas pour un libéral. Le livre "Mon combat" d'A. Hitler est un bien pour certains néo-nationaux-socialistes contemporains, mais pas pour les socialistes en dépit de leurs points communs. En fait, ce que l'on consomme dans une bibliothèque, ce sont des idées qui ne sont pas toujours assorties d'effets externes positifs mais bien plutôt d'effets externes négatifs. Comment trancher ? Et qui doit trancher entre ce qui est "bien" et "mal" en matière de culture et d'information ? En fait, il y a rivalité dans la consommation parce que certaines idées ou informations ou cultures sont jugées comme un "mal" par certains, un "bien" par d'autres.

On ne peut manquer d'estimer un tel fatras bien éloigné de la rigueur intellectuelle que l'on pourrait attendre d'un professeur des universités. Autres propos contestables :

« Les bibliothèques ne sont pas un service public et l'argent pris de force au contribuable aurait été mieux employé ailleurs qu'à subventionner des bibliothèques alors que le marché peut très naturellement offrir les mêmes services puisque libraires, loueurs de cassettes vidéo, discothèques, vidéothèques, magasins de disques et de cédéroms, cybercafés sont sur le même segment de marché. À la FNAC ou à Virgin, vous pouvez demander des renseignements, écouter et lire sans acheter des cédéroms ou bandes dessinées. Il existe aussi des cafés ou l'on peut lire et consulter des livres ou encore consulter Internet pour avoir des renseignements et trouver ce que l'on cherche. »«[...]

Les contribuables auraient pu faire un usage beaucoup plus utile de l'argent ainsi prélevé. Ils auraient pu distribuer cet argent à de pauvres Indiens de Madras, ou plus simplement accéder à Internet, le concurrent direct des BM. [...] .

Selon lui, nos bibliothèques en se privatisant pourraient enfin connaître la loi de la concurrence et en tirer profit. Il existe - ce que M. Bernard Lemennicier, ignore sûrement- des bibliothèques destinées à la lecture publique mais qui ne reçoivent aucune subvention publique; les bibliothèques pour tous comme les bibliothèques de comité d'entreprise ont leurs mérites que nous ne songeons pas à leur enlever; mais leurs missions et leurs rôles sont beaucoup plus réduits et ne peuvent être comparés à ceux des BM et BDP tant décriées par l'auteur. Outre-Atlantique, les public libraries sont publiques (au sens français du terme) ou privées, dépendant de fondations; leur différence de statut n'influe pas sur leur type de public et leur fréquentation.

M. Bernard Lemennicier, doit se contenter des seules publications contemporaines et son besoin de textes rares ou tout simplement anciens ne doit pas être très grand. Il est peu probable qu'un vendeur de la FNAC puisse lui dire où est accessible par exemple l'Essai sur la noblesse de France de Boulainvilliers, ou les lettres échangées entre Freud et Einstein, ou L'Année 2440 de Louis Sébastien Mercier, etc. Toutes nos bibliothèques ne possèdent pas ces textes, indisponibles dans le commerce, mais des bibliothécaires sauront les trouver dans d'autres bibliothèques et les procurer à un lecteur tant soit peu exigeant. jusqu'à présent et encore pour longtemps, Les Mémoires d'outre-tombe, La Critique de la raison pure, Guerre et Paix, Le Dit du Gengi seront lus sur papier et peut-être découverts par le 'pauvre » que nos bibliothèques paraît-il délaissent ! !

Pour terminer, nous conseillerons à M. Bernard Lemennicier, . de lire Advispour dresser une bibliothèque : ce texte vieux de quatre siècles lui donnerait peut-être à réfléchir sur cette institution qui lui déplaît tant.

Un bilan difficile à contester

Si l'on en juge par les pratiques culturelles des Français (3) 69 % d'entre eux n'ont jamais mis les pieds dans une bibliothèque ou une médiathèque au cours des douze derniers mois. Sur les 31 % qui sont allés au cours des douze derniers mois dans une bibliothèque, 21 % ont pris une inscription. Parmi les jeunes de 15 à 19 ans ou de 20 à 24 ans 22 % seulement affirment y avoir été au moins une fois dans la semaine ; au-delà de cet âge, la fréquentation chute lourdement (parmi la population des plus de 25 ans il n'y a que 8 % de la population qui fréquente les bibliothèques). C'est parmi les cadres supérieurs et professions intellectuelles supérieures que l'on trouve la fréquentation la plus élevée : 22 % des cadres et professions intellectuelles affirment fréquenter les bibliothèques au moins une fois par semaine. Il y en a quand même 45 % qui n'y vont jamais ! Ce sont aussi les plus diplômés qui fréquentent ces établissements. Parmi ceux qui ont le baccalauréat, 20 % y vont au moins une fois par semaine et 51 % n'y vont jamais. Le meilleur score est atteint par ceux qui ont fait des études supérieures : 21 % y vont chaque semaine et seulement 38 % n'y ont jamais mis les pieds dans les douze derniers mois.

L'enquête permet aussi de constater que, sur 100 personnes qui fréquentent les bibliothèques, 79 % empruntent ou consultent magazines quotidiens ou revues. Évidemment, la proportion élevée de jeunes scolaires ou étudiants fait suspecter que la bibliothèque municipale est devenue un lieu de rencontre et de travail substitut à la bibliothèque scolaire ou universitaire, dont la pauvreté en moyens est devenue légendaire. Si l'Éducation nationale investissait vraiment dans le capital humain des élèves et des étudiants, cette population disparaîtrait des bibliothèques municipales au profit des bibliothèques scolaires et universitaires.

Examinons d'un peu plus près cet usager de la bibliothèque, dont on ne peut affirmer qu'il est M. Tout-le-monde, et tournons-nous vers celui qui éprouve le besoin de s'inscrire à une bibliothèque municipale : l'inscrit. Prendre l'inscrit comme personnage central de la bibliothèque est essentiel, car ce client révèle par son acte l'intérêt qu'il porte aux services rendus par les bibliothécaires. C'est finalement pour lui que l'on dépense de l'argent prélevé par la coercition sur le contribuable «pauvre ou riche, qualifié ou non qualifié, étranger ou national ».

Mais si l'on en juge par les statistiques, même les inscrits ne sont pas des usagers intensifs des équipements et des fonds documentaires proposés par les BM (bibliothèque municipale dans ce qui suit) puisqu'il n'y a que 27 prêts par emprunteur en moyenne et par an. Il y a 52 semaines dans une année. Ce qui fait un prêt tous les 15 jours pour des gens qui sont censés être motivés et qui cherchent à profiter des services offerts par ces établissements publics : c'est bien peu.

Il est difficile de rendre compatibles ces simples faits avec une vision où les bibliothèques rendent un service au public. Si les BM sont des services publics d'accès gratuit ou quasi gratuit à l'information, à la formation ou à la culture, et si aussi peu de gens s'intéressent aux bibliothèques en dépit de leur quasi-gratuité, on peut se poser des questions sur l'efficacité de telles institutions et sur leur immoralité, car elles ne vivent et ne survivent que grâce à des subventions publiques, c'est-à-dire à la spoliation légale.

On a une petite idée de l'inefficacité des BM grâce à l'enquête menée annuellement par le ministère de la Culture et de la Communication. Nous avons pris les résultats qui ont été publiés en 1997 (4) .

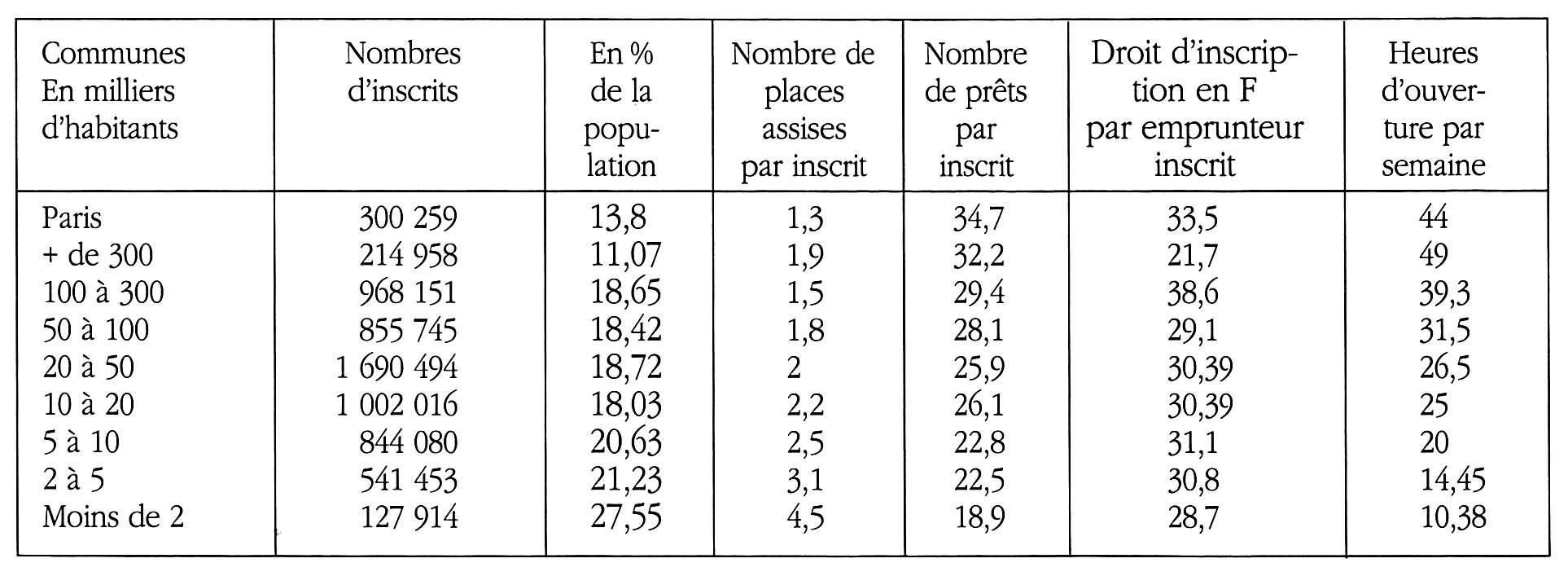

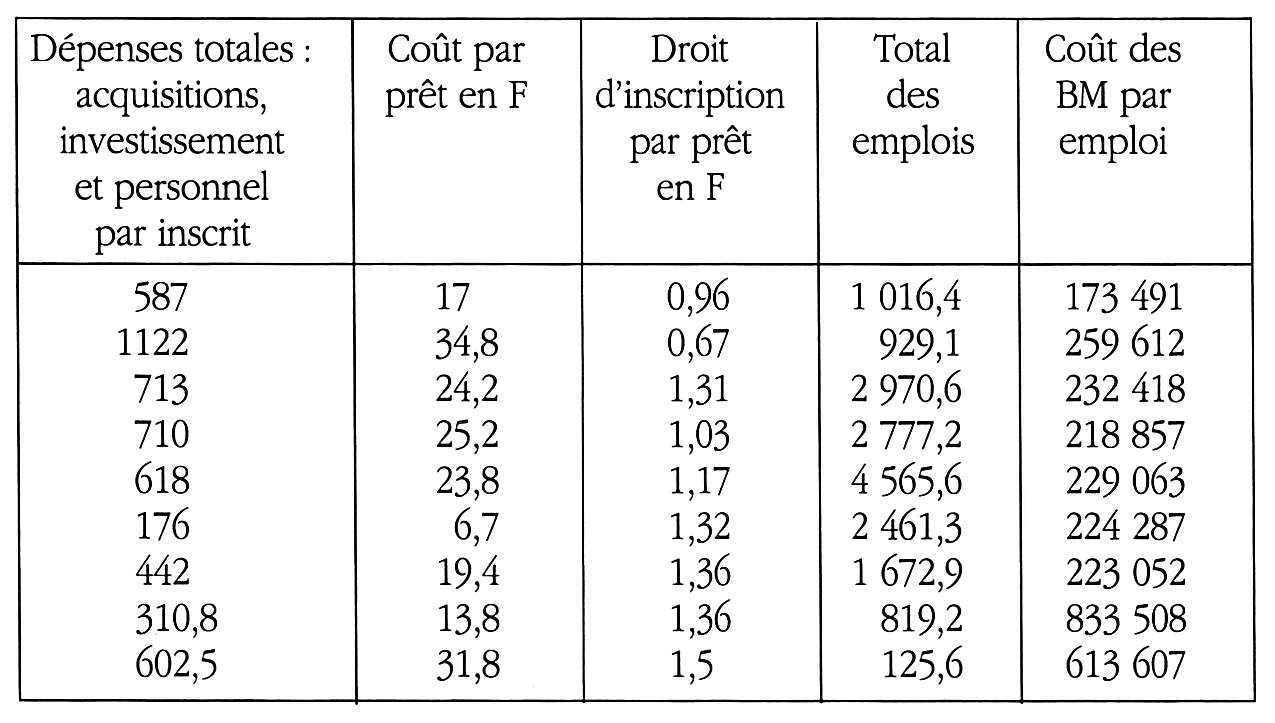

Nous avons repris les données publiées par cette enquête en fonction de la densité des communes par habitant. Le constat d'échec est flagrant. Les inscrits ne constituent qu'une faible part de la population : 14 % à Paris, 27 % dans les communes de moins de 2 000 habitants ! Le nombre de places assises dans les BM est de 1,3 pour 100 inscrits à Paris et de 4,5 pour 100 inscrits dans les communes de moins de 2 000 habitants. Que se passerait-il si les inscrits venaient simultanément consulter la bibliothèque ? Le nombre d'heures d'ouverture des BM est de 44 heures par semaine à Paris et de 10 heures dans les petites communes ! Un service public est ouvert 24 heures sur 24, 365 jours par an. Ce sont les heures d'ouverture des supermarchés américains, voilà un vrai service public. On peut aussi regarder un indicateur d'efficacité qui est le coût du prêt par inscrit (à ce niveau agrégé, le coût englobe toutes les dépenses : investissement, personnel et acquisitions, pour le contribuable chaque année il y a des investissements à supporter) ou par prêt. Le premier varie de 587 à 602 F par inscrit. Les droits d'inscription, rappelons-le pour mémoire, varient de 33 F à Paris à 28 F dans les petites communes.

Le coût par prêt est particulièrement intéressant. Il varie de 17 F à Paris à 32 F dans les petites communes. Le prix payé par prêt pour l'inscrit est de 0,96 F à Paris et de 1,5 F dans les petites communes. Comment se fait-il qu'avec la quasi-gratuité il y ait aussi peu de gens à consulter les bibliothèques municipales ? Il est clair que même avec la gratuité les avantages procurés par les BM sont concentrés sur un petit groupe de la population : les intellectuels plutôt riches. Ils se financent leurs intérêts particuliers sur le dos des non-intellectuels. C'est en cela que les subventions publiques aux BM ne sont qu'une vaste redistribution de revenus des non-intellectuels « pauvres vers les intellectuels « riches ». Cette redistribution des pauvres vers les riches ne diffère pas de celle, beaucoup plus massive, que l'on observe à propos de l'Éducation nationale, mêmes causes mêmes effets, d'où l'immoralité profonde de ces institutions.

L'influence de la politique sur la gestion des bibliothèques municipales est une conséquence de la nationalisation ou municipalisation de ces institutions. On peut calculer le ratio capital sur le travail d'une bibliothèque moyenne pour la région considérée. On s'attend à ce que ce ratio soit d'autant plus faible que l'on privilégie le personnel ou les dépenses de personnel sur les dépenses d'acquisition. S'il s'agissait vraiment d'un service public, ce ratio devrait être très élevé, privilégiant la politique de dépenses d'acquisition sur les dépenses de personnels puisqu'il s'agit de favoriser la dissémination de la culture et de l'information dans la population. Or il est particulièrement faible (il est compris entre 0,13 et 0,23), ce qui traduit les défauts de tous les services publics : une politique de capture de la gestion des BM en faveur de l'expansion du personnel et à l'encontre de la qualité du service (ici mesuré par les dépenses d'acquisition), ce que l'on connaît fort bien à l'Éducation nationale. On peut même soupçonner que ce ratio varie avec les rapports de force entre les élus expression de groupes de pression « non intellectuels » et les élus soutenus par les groupes de pression « intellectuels ».

On peut démontrer ce point en faisant l'hypothèse simple suivante. Le ratio capital sur travail des BM devrait être d'autant plus fort que la région est ancrée à dominante PS et d'autant plus faible qu'il ya une dominante PC et FN. En effet, les intellectuels sont PS ou écologistes et les ouvriers sont ou bien PC ou bien FN. On s'attend donc à ce que dans la Région ou le conseil régional où le PC et le FN dominent ou tout au moins sont en position de contrer le PS et les Verts, la politique est celle des nombres d'emplois et de dépenses de personnel. En revanche, là où le PS et les Verts dominent on s'attend à ce que les dépenses d'acquisition soient plus significatives, haussant ainsi le ratio capital sur travail. Observer une telle relation démontre que :

Conclusion

La politique de nationalisation ou municipalisation des bibliothèques municipales engendre trois problèmes fondamentaux qui sont intrinsèques à toute politique publique : le problème de la connaissance, celui de l'intérêt et finalement celui de la coercition. Le problème de la connaissance est lié à la politique de gratuité du service, qui supprime le système de prix en tant que guide des actions individuelles, non seulement pour le consommateur mais aussi pour l'offreur de services. Il n'existe plus de moyens pour faire révéler les véritables besoins ou demandes des usagers tels qu'ils les perçoivent par eux-mêmes. Le choix des investissements comme des politiques commerciales pour attirer le client se fait en absence totale de valorisation du coût d'opportunité réel de l'action menée par les décideurs.

Le problème de l'intérêt est lié à la politique consistant à nationaliser ou municipaliser les BM et à donner un statut de fonction publique aux employés. Ceux qui décident des choix stratégiques en matière d'acquisition de fonds sont des hommes politiques sous la tutelle des syndicats, or ils ont un intérêt très différent de celui des usagers comme des bibliothécaires. Ils peuvent vouloir orienter la lecture des citoyens ou distribuer des prébendes à des électeurs particuliers sous forme d'emplois réservés dont ils espèrent les votes (au niveau de la municipalité ou du syndicat).

Le problème de la coercition lui est triple, l'usage de la violence pour financer un bien engendre trois séries d'inconvénients :

Elle détruit de la connaissance. Les contribuables auraient pu faire un usage beaucoup plus utile de l'argent ainsi prélevé. Ils auraient pu distribuer cet argent à des pauvres Indiens de Madras ou plus simplement accéder à Internet, le concurrent direct des BM.

Elle incite le contribuable à échapper à l'impôt, à se révolter ou à faire pression auprès de l'homme politique pour que l'argent lui soit redistribué sous une autre forme : l'accès gratuit à une piscine par exemple.

Elle donne un pouvoir considérable à l'homme politique pour créer des rentes publiques qu'il va vendre contre des votes, la corruption se développe. Chose que l'on connaît bien dans le cinéma ou l'art pictural ou encore avec la politique des musées de dations ou d'interdiction d'exportation des oeuvres d'art. Il pousse aussi à la dépense publique par le fait même que la réalisation d'une BM permet de concentrer les bénéfices sur ses concitoyens alors que ceux qui paient sont dispersés dans d'autres communes. Il est si facile de dépenser l'argent des autres, surtout quand on peut les spolier le plus légitimement du monde.

L'alternative consiste à privatiser ce service public et à le couper de toute subvention. La concurrence obligera les bibliothèques à fournir le service attendu non seulement aux riches et aux intellectuels, mais aussi aux non-intellectuels même pauvres (5) . Pour survivre, il faudra bien attirer les clients et se localiser dans un endroit où passent les clients potentiels : centres commerciaux, centres administratifs, universités, quartiers de loisirs. Il faudra développer les services à domicile par l'intermédiaire d'Internet, offrir un produit culturel gratuit conjointement avec un produit commercial payant qui pousse l'information comme avec la publicité (ce que l'on observe sur Internet) ou l'échange de fichiers clients. À vrai dire, la bibliothèque peut se transformer elle-même en centre commercial avec cafés, discothèques, vidéothèques, agences de voyages, musées, etc. En fait, le processus de compétition sur le marché permettra à des entrepreneurs de découvrir la meilleure formule pour tirer des profits positifs de cette activité.

En guise de droit de réponse... à ce bilan incontestable...

Nous nous devons, de façon strictement scientifique, de faire un commentaire car, si toute idéologie peut être défendue, sous réserve qu'elle ne viole pas les lois en vigueur, nous ne pouvons dans ce Bulletin- et d'ailleurs les participants au congrès ont dit leur avis avec précision et argumentations - laisser passer des analyses » de chiffres manifestement non rigoureuses.

Nous nous autoriserons donc un « droit de réponse sur la partie chiffrée, sur l'analyse des ratios tirés de statistiques annuelles portant sur les BM et BDP par la Direction du livre et de la lecture et concernant les coûts des BM par inscrits par emploi.

1. Droit d'inscription enfrancs par emprunteur inscrit

Calculé à partir des chiffres par tranches de population des statistiques DLL. L'auteur déduit : Paris: 33,50 F par inscrit.

Le coût total pris en compte, en recette totale, inclut emprunts de disques et vidéos et fausse notablement l'analyse. On doit se méfier des moyennes quand on ne travaille pas dans le cadre de la loi des grands nombres.

Cela fit réagir vivement le chef du bureau des bibliothèques de la ville de Paris, car l'inscription pour les livres à Paris est rigoureusement gratuite, pour adultes et enfants.

De même, dans tous les autres ratios, pour les autres communes, sont pris en compte à taux égal enfants et adultes pour une moyenne calculée sans prendre en compte cette donnée ni la pondération nombre d'enfants/nombre d'adultes inscrits. Le ratio calculé ainsi, parfois sur de tout petits nombres de communes (Paris = 1, villes déplus de 300 000 habitants = 4...) est rigoureusement inexploitable comme le fait l'auteur.

2. Coût par prêt enfrancs

Le ratio calculé se présente ainsi: dépenses totales de l'année (investissement, fonctionnement) rapporté au nombre d'inscrits.

Évidemment, ce chiffre est non significatif: qu'il s'agisse de comptabilité privée ou de comptabilité publique, les dépenses inscrites en investissement et en fonctionnement sont de natures rigoureusement différentes.

L'investissement est exceptionnel, limité sur quelques années pour une opération donnée ou un -programme»; en comptabilité (privée, ou maintenant M14 des communes), il donne lieu à un amortissement, et c'est peut-être cette donnée qui eût pu être ajoutée, puisqu'elle pèse sur le budget annualisé d'une collectivité ou d'une entreprise.

On aurait pu également, mais c'était plus complexe, intégrer les montants annuels des remboursements d'emprunts consentis pour lesdits investissements, et qui doivent être inscrits en dette publique annuelle par la collectivité (à ce sujet, La Gazette des communes a réalisé avec le cabinet de consultants Ernst and Young une étude beaucoup plus fine en 1998, parue en juillet 1998).

L'accumulation de dépenses aussi distinctes est évidemment une incongruité comptable, de même qu'une absurdité fonctionnelle (mettre sur le même plan l'acquisition d'un document patrimonial exceptionnel et l'achat de stylos bille pour le rapporter aux inscrits) : les chiffres qui en résultent sont à tout le moins fantaisistes, et rigoureusement non signifiants.

Une autre analyse sérieuse de ce ratio montre en revanche à l'évidence l'effort d'investissement des collectivités; aucune surprise quand on connaît par exemple les investissements décidés par douze communes pour construire leur BMVR!

3. Coût des BMpar emploi

Le ratio fait là consiste à diviser le total précédent (inv. + fond.) par le nombre d'emplois rémunérés (incluant personnel statutaire, vacataires, CES...). Le résultat est confondant, du simple au triple de Paris aux plus petites communes !

Deux questions: Que veut dire ce ratio ? Quel service-ou absence de service- mesure-t-il ?

Notons qu'il ne prend pas en compte les types d'emplois, les types de services rendus, les types de contrats, et encore moins le bénévolat caractéristique du fonctionnement des petites communes (celles qui coûtent le plus cher par emploi D.

Faire des divisions c'est bien, mais il serait mieux encore de définir l'objet d'une recherche, et de proposer de dividendes et des diviseurs signifiants pour venir à l'appui de ses théories !

4. Pour survivre

M. Lemennicier conseille aux bibliothèques, pour survivre, de se localiser dans un endroit où passent les clients potentiels »... C'est déjà fait depuis bien longtemps: que de BM dans des centres commerciaux, face à l'hypermarché ou sur la place du marché de la ville! Toutes les bibliothèques nouvelles intègrent une cafétéria, une salle d'expositions... Notre professeur donneur de leçons devrait plus souvent aller dans les bibliothèques, ou consulter les ouvrages, vidéodisques ou cédéroms consacrés à l'architecture des bibliothèques de ces dernières années! Il faudrait pour cela qu'il veuille bien s'informer sérieusement!

2. Loi votée en 1850 à la Chambre des communes, modifiée par deux fois pour y intégrer toutes les communes, de la plus grande à la plus petite. On pourra consulter sur ce sujet : Thomas and Edith Kelly Books for the People. Londres, 1977. retour au texte

3. 0. Donnât : Les Pratiques culturelles des Français, La Documentation française, 1997. retour au texte

4. C. Pélissier et alii : Bibliothèques municipales, bibliothèques départementales de prêt, données 1997, ministère de la Culture et de la Communication. retour au texte

5. L'argument de la pauvreté empêchant quelqu'un de consommer des biens culturels parce que le prix en serait trop élevé sur le marché fait particulièrement sourire lorsque l'on sait que la demande de lecture d'un pauvre n'est pas le besoin qu'il juge le plus urgent. Souvent c'est la nourriture, la voiture et la télévision. Et s'il s'agit de pauvreté, traitons la pauvreté en incitant fiscalement les intellectuels et bibliothécaires à donner leur argent aux pauvres pour qu'ils viennent fréquenter les bibliothèques. Ce que l'on peut faire avec des chèques» culture, ou éducation (chers à certains libéraux), ou santé, restaurant ou encore les chèques vacances cette fois chers aux syndicalistes. retour au texte